快速性与缓慢性心律失常性心肌病

许原 苑翠珍 郭继鸿 李学斌

快速性与缓慢性心律失常性心肌病

许原 苑翠珍 郭继鸿 李学斌

住院医师

今天查房的2位患者都是儿童,均因超声心动图显示心脏明显扩大,临床符合扩张性心肌病改变,但其心电图特点又截然不同,故提请一并讨论。

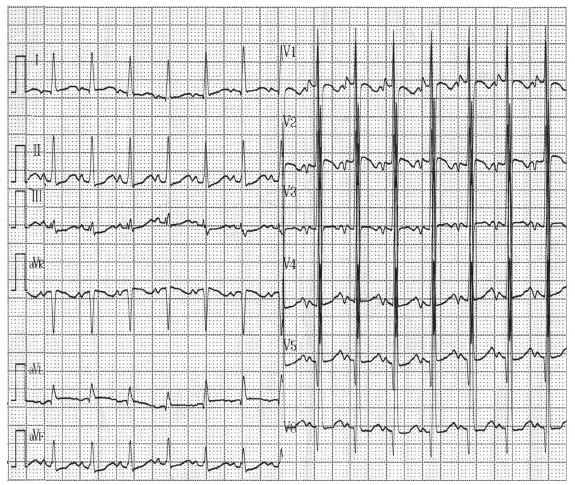

例1:患儿男,11岁。心悸气短7年,最初诊断为病毒性心肌炎,扩心病,心功能不全合并窦速。给予纠正心衰及控制窦速的药物治疗,因治疗效果不佳,症状加重转入我院。入院时体表心电图(图1)示:Ⅱ、Ⅲ、aVF导联P波直立,Ⅰ、V1~V4导联负正双相,aVL导联低平,aVR导联正负双相,提示基础心律为异位节律。心电图诊断:房性心动过速。同步12导联动态心电图报告显示:24 h总心率204 540次,最快心率170 次/min,最慢心率126 次/min,平均心室率145次/min。超声心动图示:左室舒张末内径6.26 cm,收缩末内径5.57 cm;EF值23%,超声心动图结论:①左室壁弥漫性运动减低;②心脏扩大;③二尖瓣少量返流;④左室功能减低。临床诊断:①扩张性心肌病;②重度心衰、心功能III~Ⅳ级;③心动过速。

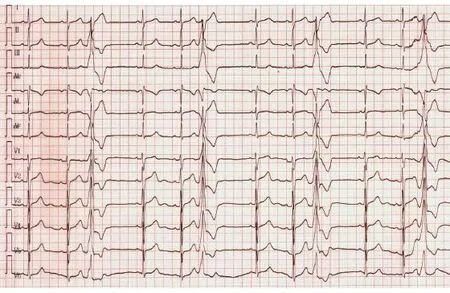

例2:患者男,13岁,素无症状。2年前因略感不适,查体。动态心电图报告示:24 h总心率104 815次,其中室性期前收缩32 609次/24 h,室性期前收缩负荷(简称:室早负荷)高达31%,动态心电图呈二联律及短阵室速(图2)。体表心电图显示:窦性心律,心率75 次/min,室性期前收缩三联律(图3)。超声心动图示左室舒张末内径6.1 cm,收缩末内径4.0 cm,EF值63.7%。超声心动图结论:左室明显扩大。临床诊断:①心律失常:窦性心动过缓,频发性室性期前收缩;②扩张性心肌病。

图1 例1患者入院时心电图

我的问题是:①异位激动点如何定位?②2例患者临床均诊断心律失常性心肌病,但是诱发因素完全不同,其引发心肌病的机制是否相同?③心律失常性心肌病的诊断与治疗原则是什么?

图2 例2患者术前动态心电图呈二联律与短阵室速

图3 例2患者体表心电图呈三联律

副主任医师

住院医师提出了3个很好的问题,下面就以上问题进行讨论。

1 异位激动点定位原则与方法

不论是心房或心室的异位激动都可依据P波或QRS波群的形态,对照相关导联在心电轴的方向进行定位。

1.1 根据额面电轴确定异位起源点的上下、左右位置根据心电图原理,探查电极对着除极方向时,心电图呈正向波,反之呈负向波。因此,额面电轴反映了激动点在心腔的上下及左右的除极向量。病例1的肢体导联心电图表现为:Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联P波直立,Ⅰ导联负正双相,aVL导联低平初始略呈负向,aVR导联正负双相,心房所有除极向量指向右下方(图4)。病例2室性期前收缩的肢体导联心电图表现为:Ⅱ、Ⅲ、aVF导联直立,Ⅰ、aVL、aVR导联倒置,除极向量指向右下方(图5A)。提示:室性期前收缩起源于心室中部的基底部。

1.2 根据水平面电轴确定异位起源点的上下、前后位置 水平面电轴与额面电轴的原理一样,不同的是水平面电轴反映的是激动点在心脏前后与左右的除极向量。观察病例1的胸前导联心电图:P波V1~V4导联负正双相,V5、V6导联直立。对照水平面电轴提示:P波除极向量大部分指向后,小部分指向左。结合额面电轴(向右、向下),病例1患者房速的起源于房间隔右侧中上部。病例2室性期前收缩的胸前导联心电图:V1~V6导联直立。水平面电轴(图5B)提示:室性期前收缩QRS波除极向量指向右后。结合额面电轴(向右、向下),病例2患者的室性期前收缩起源于左室二尖瓣环后下部。二尖瓣环起源的室性期前收缩的QRS波形特点:①呈类右束支阻滞图形;②V1导联以R波为主;③胸导联移行早于V2导联;④V6导联呈Rs或RS型;⑤下壁导联因起源点的位置有不同的变化,部分游离壁起源的室性期前收缩,下壁导联可以观察到顿挫。

图4 病例1患者异位激动点在额面电轴的反映

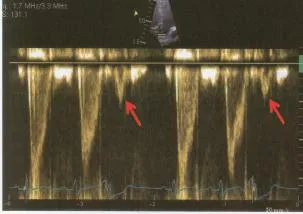

图5 例2患者术前超声

2 心律失常性心肌病的发病机制

本次查房的2例患者虽然均诊断为心律失常性心肌病,但是其发病机制却有本质上的区别。

2.1 快速性心律失常性心肌病的发病机制 病例1患者动态心电图报告:24 h总心率高达20万余次,平均心室率145 次/min。从报告中不难看出,该患者引起心脏扩大、心功能不全的直接原因是心动过速,其属于心动过速性心肌病。其发病机制如下:

2.1.1 心肌能量耗竭与能量利用损伤诱发心肌缺血 多项研究显示,持续性心动过速可使心肌能量(包括肌酸、磷酸肌酸和三磷腺苷)储备耗竭、三羧酸循环氧化酶增强,而增强的三羧酸循环过程又损害了线粒体结构与功能。此外,心动过速所致心肌毛细血管床结构与功能改变,将导致心肌血流储备降低诱发心肌缺血。此外,氧化应激引起促氧化和抗氧化通路失衡,以及造成线粒体DNA的损伤,也是心动过速心肌病的发病机制之一。

2.1.2 神经体液激活,受体下调 快速性心律失常性心肌病的心肌舒张与收缩功能均受损使心输出量降低,进而激活 RAAS 系统,引起心肌结构与功能的不良重构。

2.1.3 在神经体液因素作用下,持续快速的心脏搏动可使心腔扩大、室壁厚度正常或变薄,伴有或不伴有心肌改变。

2.2 缓慢性心律失常性心肌病的发生机制 与病例1相比,病例2动态心电图24h的总心率并没有增加(104 815次),所不同的是该患者出现了频发性室性期前收缩,且其发生率占总心率的31%。为什么心率不快也能引起心律失常性心肌病呢?目前的认识如下。

2.2.1 心输出量降低 从病例2的超声心动图(图6)不难理解,室性期前收缩时的心输出量极低,如果室性期前收缩出现在上一次心搏的心室收缩期时,甚至无血液排出。如果按照实际有效心排量计算,室性期前收缩二联律时相当于心室率下降50%,当心率80 次/min伴有室性期前收缩二联律时,实际可产生有效性心排量的心率只有40 次/min,相当于发生了严重的心动过缓,损失了1/2的心脏搏出量。病例2患者室性期前收缩负荷高达31%,其总心率104 815次,相当于平均有效心率50 次/min[(104 815-104 815×31%)÷ 1440],即患者每天损失了1/3的心脏搏出量。

2.2.2 心肌做功增加进而引起心脏扩大、心功能不全由于严重的心动过缓,心脏为了维持正常的心输出量,必须代偿性增加每搏输出量,使射血分数增大,长期如此的结果是从代偿性增加每搏输出量转为失代偿,并出现左室重构和肌纤维重组,最终导致心脏增大。病例2的术前超声心动图报显示EF值63.7%,提示该患者的心脏尚处于心脏扩大、代偿性增加每搏输出量的阶段,如不积极治疗必将导致心功能不全,EF值也会随之下降。

2.2.3 室性期前收缩导致心室内和心室间不同步收缩,室性期前收缩导致心室内和心室间不同步收缩进而引发机械收缩非同步可进一步降低心脏收缩效率和增加心肌耗氧,加重心功能不全。

3 心律失常性心肌病的诊断

心律失常性心肌病的诊断是一种回顾性诊断,目前认为,如果心脏扩大或心衰的患者伴有长期存在高达10%~15%的心律失常(无休止性室上速/室速、房扑、房颤)时,应考虑可能存在心动过速性心肌病。

4 心律失常性心肌病的治疗

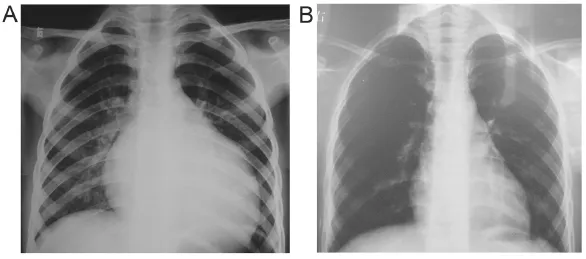

快速性心律失常性心肌病的治疗主要为抗心律失常药物及射频消融治疗。病例1患者则是经射频消融根治了房速后,心功能得以恢复。1年后复查超声心动图:EF值从治疗前的23%提高到68.3%;左室舒张末内径从6.26 cm缩小至4.4 cm。对比术前与术后1年的X线胸片可以看到心脏明显缩小(图7)。

缓慢性心律失常性心肌病的治疗,因病因不同治疗方法也各异。例如:三度房室阻滞患者的治疗需要植入永久性心脏起搏器。至于室性期前收缩引起的缓慢性心律失常性心肌病的诊断、治疗及上述对2个病例的分析、诊断是否正确,请主任医师指导与指正。

图7 病例1患者治疗前后胸部X线片

主任医师

我很同意以上2位医师对2个病例的分析与诊断。随着射频消融技术的迅速发展,临床医生对心律失常与心肌病之间因果关系的认识也越来越深入。

1 心律失常性心肌病的定义与分型

1.1 心律失常性心肌病的定义 因心律失常(包括:心动过速、节律不规整、收缩不同步)引起左室结构、功能受损,经控制心室率或转复心律后(最快数天,大多数为4周~3月,最长不超过6月),心功能可以全部或部分逆转者称为心律失常性心肌病。

1.2 心律失常性心肌病的分型 根据心脏结构及心功能能否完全恢复,心律失常性心肌病可分为:①1型:纯心律失常性心肌病;②2型:不纯性心律失常性心肌病。

2 对心律失常性心肌病病因认识的进展

2.1 心动过速性心肌病 动物实验与临床研究证实,心动过速性心肌病的发生与室速(右室流出道室速和左室特发性室速)显著相关,室速比室上性心律失常引起左室功能障碍更多见。引起心动过速性心肌病的室上性心律失常有:房颤、房扑、自律性房速、房室结折返性心动过速、自律性房室交界区心动过速和房室旁路心动过速等。病例1即为房性心动过速导致的心动过速性心肌病,经射频消融治疗后左室与心功能均恢复正常。

2.2 缓慢性心律失常性心肌病 其是指由于严重的心动过缓使有效心输出量下降引起心功能不全,进而导致类似扩张性心肌病的改变。引发缓慢性心律失常性心肌病的原因主要有三度房室阻滞或频发性室性期前收缩(二联律、三联律)。而后者又称为室性期前收缩性心肌病(简称为室早性心肌病)。

2.3 室性期前收缩与心律失常心肌病 以往对室性期前收缩引起的心律失常性心肌病被归于心动过速心肌病的范畴,直到2009年Niwano S等提出:“室性期前收缩性心肌病是由心动过缓引发心功能不全所致”后,才结束了以往对室性期前收缩所致心肌病的认识的误区。应该指出的是,其所指的室性期前收缩排除了间位性室性期前收缩。2014年由EHRA/HRS/APHRS制定的室性心律失常指南中指出:24 h内室性期前收缩负荷超过15%~25%时,可造成左室功能受损,即使室性期前收缩负荷小于10%也可能造成左室功能受损。指南还明确指出,绝大多数频发室性期前收缩的患者不会进展为室早性心肌病。从病例2患者的动态心电图室早负荷高达31%,虽然超声心动图显示EF值尚未降低,提示为代偿性增强所致,而左室的收缩末内径与舒张末内径均已明显扩大(6.1 cm/4.0 cm),故诊断仍应考虑为室性期前收缩性心肌病。

3 对室性期前收缩性心肌病诊断的进展

3.1 心电图与动态心电图的诊断价值 2014年室性心律失常指南指出:健康人24 h动态心电图有一定数量的室性期前收缩属于正常情况,绝大多数无结构性心脏病的室性早搏患者预后较好。只有当24 h内室早负荷超过15%~25%时,可造成左室功能受损。当然也有室早负荷小于10%的人心功能受损。因此,动态心电图的室性期前收缩负荷在诊断室性期前收缩性心肌病时可提供重要的依据。

3.2 超声心动图的诊断价值 2014年室性心律失常指南指出:当室性期前收缩数量大于10 000次/24 h的患者应反复进行超声和动态心电图检查。而室性期前收缩数量较少者,只有当症状加重时,才需要进一步检查。指南推荐:应用超声心动图对有室性期前收缩相关症状的患者、室性期前收缩负荷>10%患者或怀疑结构性心脏病的患者进行评价。

4 室性期前收缩性心肌病的诊断

与心动过速性心肌病一样,室性期前收缩性心肌病也属于回顾性诊断。在无器质性心脏病的频发性室性期前收缩的患者,有效控制室性期前收缩后心功能恢复正常:①左室射血分数≥50%;②左室射血分数升高≥15%后,可诊断室性期前收缩性心肌病。此外,治疗后室性期前收缩负荷减少80%时,可认为室性期前收缩被有效控制。当然,室性期前收缩性心肌病也需要与其他心脏病变引起的心功能不全、扩张型心肌病等鉴别。

5 室性期前收缩性心肌病的治疗原则

2014年由EHRA/HRS/APHRS制定的室性心律失常指南中提出,虽然目前尚没有关于导管消融治疗室性期前收缩的随机对照试验,但是多个研究结果表明,导管消融可消除74%~100%的室性期前收缩,因此,对室性期前收缩负荷较高的、与室性期前收缩有明显相关症状的患者,可考虑导管消融治疗。因对病例2患者做出室性期前收缩性心肌病的诊断后,择期进行了射频消融术治疗。术后5 d复查超声心动图显示:EF值60.5%(术前63.7%),左室舒张末内径5.5 cm(术前6.1 cm),收缩末内径3.7 cm(术前4.0 cm),较术前左室明显缩小。动态心电图显示:24 h的室性期前收缩仅有9个,室性期前收缩负荷0%。该病例经治疗应诊断为室性期前收缩性心肌病。

通过本次讨论的2个病例使我们对心律失常性心肌病的分类、发生因素、诊断与治疗有了比较全面的认识。通过不断总结,我们对心律失常性心肌病的认识会更加深入,诊断与治疗水平也必将上升到一个全新的高度。

R542.1

A

2095-4220(2015)02-0122-05

2015-01-22)

(本文编辑:崔俊玉)

100044 北京,北京大学人民医院