中国妇女报:实用性改造实现技术和内容的融合

文|孙钱斌 (中国妇女报总编辑)

内容和技术的双轮驱动是新媒体的特征和优势。传统媒体和新兴媒体的融合发展首先是内容和技术的融合,藉此实现影响力的最大化。但这很容易被简单理解为把传统媒体的内容嫁接到新媒体的技术之中,便万事大吉了。这种单向度的融合,使传统媒体很难摆脱融合失败的魔咒。真正的融合,应该是内容和技术的双向融入,使新的传播技术成为内容的内生因素,实现内容和技术相互的优势激发。

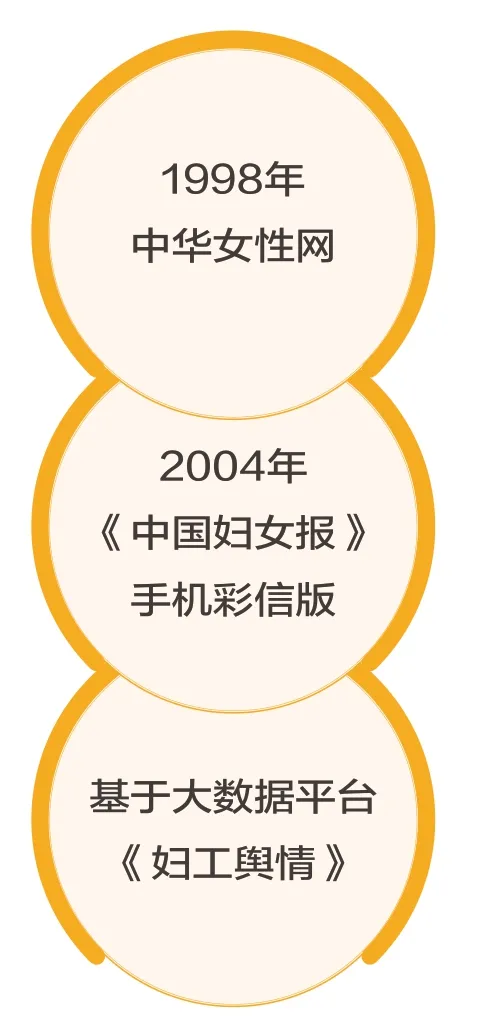

中国妇女报数字化转型探索起步较早,1998年就创建了本报官网中华女性网。2004年7月推出的《中国妇女报》手机彩信版更是中国第一家手机报,被载入中国新闻史。之后,随着传播技术的不断发展,我们又较早地推出了官方微博、微信和新闻客户端等,并承接了全国妇联官方微博女性之声的日常运营工作,初步形成了全媒体传播的格局和24小时传播的能力。

但是,基于传统媒体原有业务之上的数字化改造与植入真正的互联网思维还存在着不小的差距。这其中,内容和技术的两张皮现象尤为突出。无论是内容本身还是其表现形态,适合报纸印刷的往往不见得适合新媒体传播。如何把专业媒体的优势内容按照互联网思维进行重构再造,是传统媒体转型面临的第一道门槛。

的确,我们一直信奉的“内容为王”的铁律似乎并没有过时。一个社会的良性运转和文化积累终究离不开思想的支撑,在信息过载和碎片化的时代,高品质内容的价值甚至日益凸显。但是,我们也应该清醒地意识到,以互联网为基础的新媒体的冲击不同于以往任何一次,不仅全方位,而且多轮次,对传媒业而言可谓一场历史性的大变局。特别是,新的传播技术对内容生产、新闻语言和传播方式都产生了关键性的影响。我们反对技术决定论,但我们必须主动地去改变内容生产的流程、范式、语言、风格,使内容生产一开始就与技术规范相匹配,并有机地融入技术之中。

内容和技术的融合,关键还是人。而人的行为不仅受制于观念,也受制于体制机制。互联网基因的植入,靠单纯的培训似乎效果不彰。为此,我们在观念转换、流程设计、机制创新、资源配置等诸多方面进行综合施策,形成倒逼机制。首先是明确了全员融合的概念,不仅是新媒体部门和采编部门,经营管理部门也纳入媒体融合的体系之中,增强全员的用户意识、产品意识、分享意识、体验意识,形成融合转型的合力。其次是改变以报纸出版为中心的新闻生产流程,形成了新闻采集(前端)、编辑分发(中端)、产品加工(后端)一体化的全媒体采编流程,形成集中的新闻信息采集和分散的产品终端编辑的架构,既有利于产品的个性化定制,也通过信息的多次使用降低单位成本。此外,在机制创新方面,根据全媒体工作的特点,重新设计绩效考评和薪酬制度,形成有效的激励和约束机制。在资源配置方面,重点是增设技术编辑岗位。作为专业媒体,对传播技术主要是采取跟随战略。技术编辑的职责就是紧盯传播技术的发展趋势,根据媒体和产品的特点进行实用性的集成改造,并通过与文字编辑的实时匹配,为内容和技术的全流程融合提供保障。在全国“两会”等一些大型报道中,技术编辑和文字编辑的互动,产生了显著的化学反应,传播效果喜人。

新媒体颠覆了许多行业的规则,但这些被颠覆的规则很多是属于操作层面的,更本质的东西,不但没有被动摇,有的还被更加显著地证明。比如,传媒的价值是由它的影响力来定义、衡量的,等等。中国妇女报在发展新媒体过程中,始终把影响力作为最核心的指标,围绕影响力建设来变革体制、再造流程、配置资源、定制内容,探索专业媒体的融合之路。我们把报社全体人员分成三类,即制造影响力的人(主体是编辑记者)、销售影响力的人(经营、发行、推广人员)、为制造和销售影响力服务的人(行政、后勤保障团队),形成人人关乎影响力、人人提升影响力的观念和机制。通过精准的产品定制来增强用户粘性,也是提高媒体影响力的一条有效路径。目前报社基于大数据平台推出的《妇工舆情》,是为中高层女性领导者定制的决策咨询类新媒体产品,受到普遍欢迎,影响了一批有影响力的人。其他细分市场的新媒体定制产品也正陆续推出,冀望服务于女性的生命全周期和家庭的全方位生活。当然,在新媒体建设过程中,我们也感觉得,对于财力不甚雄厚的专业而言,投入产出的考量是十分重要的,关键点位的重投入和成本的总控制均不可偏废。如何发挥好“内容产业”优势,借力借势、合作发展,也值得我们积极探索。

通过这些年的发展,几乎所有的报社已经不再只是一张单纯的报纸了,全媒体出版平台的建设和运营,对于做报纸出身的人而言,的确是前所未有的挑战。报纸的潜力挖掘和再生,新媒体的持续创新,使这个时代的报人承受着双重的压力。无论“纸”的命运如何,我们都将义无反顾地坚守“报”的使命。媒体融合之路,是一场壮烈的凤凰涅