抗战老兵:我所知道的杭州飞机制造厂

□ 朱亚泉孙昌建

口述:朱亚泉

记录/整理:孙昌建

引子

我第一次坐飞机还是在笕桥,坐一架小飞机去温州,那感觉不是飞机在飞,而是我的一颗心在飞,以前我写诗时总说一颗心在颤抖,那一天是我的身体和飞机的身体都在抖呢。

后来渐渐知道了一点有关笕桥的掌故,但在杭州这个不温不火的地方,掌故实在太多了,正如批评家吴亮当年在西湖边说的,随便踩一块砖石那都是一段历史,所以有关笕桥的历史,我并不怎么在意,因为一度我以为我还很年轻,写诗还来不及,哪有工夫去消磨掌故。

直到有一天我淘到一本《笕桥英烈传》的影碟,那是台湾上世纪70年代中期的一部主旋律电影,主人公浓眉大眼,美女也都是邓丽君凤飞飞出道时的那种风采。当时台湾出品了这样一批反映国军抗战的电影,我后来也收了不少,正如我也收香港邵氏出品的老电影,虽然我早期以为邵逸夫只是做医院的。

再后来就在《万象》杂志上读到了空战英雄刘粹刚和杭州临平小学校长许希麟的爱情故事。前阵子曾有朋友怂恿说你为什么不写一个中国版的《廊桥遗梦》,我说我早在准备了,但那至少也应该叫《笕桥遗梦》吧,而且重点也不在于战争,而在于“只因在人群中多看了你一眼”,在电影《笕桥英烈传》中高志航就说过刘粹刚和许希麟的,说“他们是在火车上相识的”。

而高志航自己的爱情故事,就远比在火车上认识还要来得复杂了。

直到我终于走进笕桥的醒村,这个曾经的中央航空学校,走进美龄楼,走进校长室,战史陈列馆,走进历史的风云尘烟。2006年这里已被国务院列为全国文物保护单位,可能是在军事管制区的原因,所以很少为外界所知道。1931年到1937年,这是国民政府中央航空学校的所在地,著名的八一四空战就发生在笕桥上空,后来这一天成为中国空军节。抗日战争全面爆发后,中央航校被迁往昆明巫家坝,胜利后又迁回杭州,著名作家高阳就是在那时入伍成为文职人员并随后去了台湾。

“八一四,西湖滨;海风怒吼山岳倾,浓云如墨天地昏,血溅何兮我雏鹰……”为了了解更多的史料,也为了能够到现场去感受一种气场,这一年里我又去了南京、湖南芷江和云南腾冲寻访,我开始写作跟笕桥中央航校和八一四空战相关的文字。在这个寻访和写作过程中,我又“发现”了在航校的边上还有一个当时中国最大的飞机制造厂,时称中央杭州飞机制造厂,可以说是当年杭州最大的“国企”,不,其实是一家中美股份制公司。而后我又从报纸上看到,南京有一位98岁的老先生在2014年来过杭州参加相关活动,于是我便寻着线索跑到了南京江宁区将军大道上的一个住宅小区。

我知道,我的寻访和写作除了能留下一点点文字之外,还因为是涉及抗战及抗战老兵,所以还带有一点跟时间赛跑的意味,因为太多太多的当事人已经不在世了,用朱亚泉老先生的话来说,就是他们都已经“凋零”了,亲耳倾听老兵的述说,越来越成为一种奢望,从这个意义上说我也是幸运的。

朱亚泉老人谈笑风生

2015年1月27日上午,我敲开了朱亚泉老人的家门。我见到了一位健康乐观又善谈的老人,他穿着一件印有抗战老兵字样的棉衣,其乐观和健谈远远超出了我的想像。女儿朱惠玲说老爸得知你们要来,一大早就穿上了这件衣服,一直在等。

朱亚泉老人生于1918年,杭州人,一口杭州的官话,今年已经98岁高龄了,这也是我此生第一次跟如此高寿的人面对面地聊天,他吐字清晰,耳聪目明,尤其是一口杭州话,令我非常亲切。我以前觉得杭州话不太好听,尤其是60岁以下的人说出来,感觉是十分的生硬,但我注意到七十岁以上的人说起杭州话来,分明多了一些婉转,我后来只能这样解释,因为这些人生在民国,牙牙学语时也在民国,不像我们这代人是生在“文革”,其腔调也自然带上了时代色彩。

我跟同去的南京朋友老克说,这也是我们沾了福气。老人平时和女儿生活在一起,今天因为我们的到来,他的儿子也过来帮忙买菜做饭。

采访接近中午时,当我放下笔抬起头喝茶时,突然看到窗外已经飘起了鹅毛大雪,我突然叫了一声“下雪了”,我觉得这真是一种喜气的瑞雪,后来我们就着雪景,喝起了白酒,朱老胃口喜人,他不时地劝酒挟菜,把我们当作小辈看待,还不时地问我要不要喝黄酒。他讲述时十分注意用词,他说比他年岁大的都已凋零了,他用“凋零”一词,用得非常含蓄和准确,让人想到“岁寒然后知松柏之后凋也”,但朱老的生命力却像常青的松柏一样。他说他一定要把知道的告诉我,让我去写下来……

这是我2015年看到的第一场雪,这是我得到有如神助的一顿酒。

下午起身告别时,朱老握紧我的手一再让我再去南京,他还悄悄地对我说:要谨慎啊,不知上头怎么看我们这些抗战老兵。他还让我带话给杭州关爱抗战老兵志愿者、飞虎英雄吴其轺的儿子吴缘,说要让他保重,他说有人看不得抗战老兵的好,我是技术好才活到今天的……朱老说这些话时,几近哽咽,但他紧握着我的那只手是温暖且有力的,正如他劝酒时的那一句:“你不开车,多喝点,干!”随后他一再对女儿说,让她去菜园里摘点蔬菜让我带回杭州,他一遍遍地说“大蒜,大蒜一定要拿去!”这突然有了一种此种采访很少出现的喜感。

“一回生,二回熟,我们做个朋友!”走出朱老家时,我一直在回想这句话,这是一句多少温暖的话啊,在雪天里,在我写作的生命里。

1935年朱亚泉(右)和魏应鹏在杭州合影

回杭州的动车上,我就开始听朱老先生讲述的录音,这时窗外掠过的一幕一幕就像是一部黑白电影,这中间有岁月的沧桑,也有空白和遗忘,有跟我们的生命、祖国的生命休戚相关的一切,朱老的经历见证了中国空军从无到有,从有到强的一个过程……

以下根据朱老的录音和文字整理而成,因为毕竟年代久远,某些人名可能只是音同而已,在此说明。

一、我的胸牌号是373号

我小时候是在杭州梅花碑斗富二桥河下19号居住,据说这个地方以前是南宋宰相秦桧的住处。小学我是在杭州佑圣观巷小学上的,初中是在皮市巷里的宗文中学,校长叫钟毓龙,据说是前清时的举人什么的,他治学是很严谨的,学校内有花园,有小桥流水,花园名为“南园”,我们的校歌上有这样唱的:南园春半踏青时,风和闻马嘶……我因为考试成绩好,第一年是免学费的。我上面有一个哥哥,哥哥是学法律的,后来在上海工作,他小的时候就“过继”给别人家了,我从小是跟母亲生活在一起的。母亲在抗战时与姑母一起逃难到浙江的富阳,以后得知在该地遇到日本兵,姑母被强奸后杀害,母亲躲在坟墓的石碑后面逃过一劫,八年抗战期间母亲靠做针线手工,给别人家翻丝绵袄的微薄收入勉强度日。

我读初中的学费是一个有钱人家的侍女给予的,读初中的整整三年,每天中午就是在学校边的小店吃光面条度过的,初中毕业后就到杭州火车站的修理工厂学技术,每天干的活就是拿锉刀挫工件,那时手握锉刀一挫就是几个小时,挫得手都红肿了,回到家母亲见我又红又肿的手眼中含着泪水非常心疼,但她还是对我说:儿啊要吃苦记苦,吃得苦中苦,方为人上人……我理解也清楚母亲把我养大的不易,这是母亲对我的教诲,我想我一定会认认真真刻苦学习的,当时我心里就立下决心一定要把技术学好,要让母亲看到儿子长大成人,可以担负起家庭的责任,儿从现在起要孝敬你,不要你再没日没夜地给人缝补。

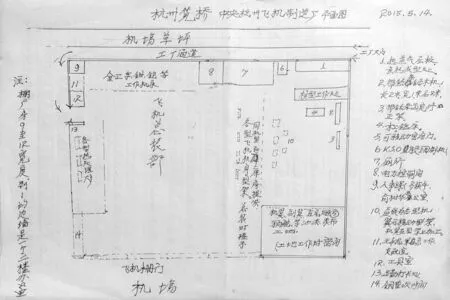

中杭厂主要厂房

1935年的春天经我的远房舅舅陈行之的介绍,我进了中杭厂做学徒,陈行之当时是中杭厂工具设备部的主任,他的副手是魏应鹏,他以后去了垒允中央飞机制造厂任工具部的第一把手,垒允厂被炸停工后他又去了香港中国航空公司,1950年香港起义时他是起义的主要负责人,之后到江西南昌中国航空公司分局任副局长。

中杭厂的全称就叫中央杭州飞机制造厂,那一年我17岁,一开始就在机翼部工作。这个厂是中美合资的,我的指导老师也就是主管、车间的第一把手,他就是我的美国师傅,英文名叫MR.FRANK LECKELL(莱克尔),他大约40多岁,他最大的特点勤勤恳恳,工作认真一丝不苟,他从来没有训斥过我,非常的慈爱,他在美国的住处是:BFDFORD 696 A.V.E NEW YORK BROOK U.S.A,这个我永远记得的,你问我有没有去找过他,我怎么敢找他。以前有一句话叫美帝国主义和一切反动派都是纸老虎,我怎么敢去找纸老虎?

机翼部也还有一个中国领班,他的名字叫兆景韬。其他中国师傅个个都是能工巧匠,都是从上海、杭州招来的,他们按技能排名如下:1号徐福林,是个模型工,近60岁,当木质铸模按图刻制时他对所浇铸金属的材质收缩力都可以估算出来,清楚并能矫正原图的缺点,特别棒。2号竹兴富师傅,40多岁,是模型工之最,也特别棒,但和徐老师傅比起来还欠一些火候,他们的工资都在100多元以上。进厂的第一个月,竹兴富师傅就带着我对每一部机床的性能作用和原理及要注意的地方、操作程序等一一讲解,特别是对机床有人身伤害的这一点说得非常清楚,这对我一生来说受益不浅。

当时在机翼部的学徒除了我之外还有3个人,他们是张松林、白耀庭、陈理棠,都是初中毕业的,进厂时也都是有厂里的上层关系推荐而进厂的,也都是1935年左右进的厂。

我们上班是穿工作衣的,我们上班进厂是要在专门打卡处打卡,管理人员只认你的这个工号,工厂人员数都在卡箱上一目了然,工人上班须佩戴胸牌,我的胸牌号是373号,美方人员找工人都是按号叫唤。中方高级工程人员穿黄色大褂,背上有用丝线绣的飞机型及编号,中级职员穿蓝色大褂背上印有飞机型及编号,美方人员因中文掌握不好弄不清楚中方人员姓名,为便于交流和管理,我们上班时都要挂胸牌号,有事情需交流就叫我们的工牌号。每天早上一上班的准备工作,师傅就先告诉我今天要做些什么工作,一般都是我先要填写领料单去领用所有材料,把一天要做的事情都准备好,把零部件都领好。

二、告诉你八十年前的飞机是什么样子的

这里我先要跟你讲讲八十年前的飞机是什么样的,一般都是钢、木结构的,那时大部分的飞机机身是钢管焊接的,其他就是木质的部件,如机翼、副翼、直尾翅、方向舵等均用高强度的白银松制造,这白银松先要锯开看看有无节疤,没有节疤才能使用。这种木材都是从美国进口的。

我主要管所有的机床,锯床非常大的,环状锯条共有十几米长,焊接后在两个主轮上转,飞机的木头大梁都要通过该机器来锯,环状锯带断了后要进行焊接,由于长度短了又要重新调整母机两轮之间的距离,有时调整机器要工作到深夜。还有刨床,3米多长的主梁经过刨平还要镂空中间的部位,这两个工作母机都是从美国进口来的,坏了一台就要停工,我每天提心吊胆地伺候着它们。

机翼的主梁,还有肋,就是飞机的翅膀,均需用一种胶水进行胶接,这种叫k.s.o胶水,超过一个小时就不能用了。假如今天木工要加工,要粘接了,马上打胶水,打了马上用。胶水跟奶粉一样的,用一个小机器,打半桶,超过时间马上不要。打胶水是我的事。这个胶水是很好的,胶接木零件、检验试片等,在实验台上即使木头拉坏了,这个胶水却是拉不开的。

后来改进的飞机均用铝合金的,机翼上的铆钉要热处理后才能用,什么批号的铆钉,什么时候热处理的,用在什么部位,都要记清楚,以便有问题时进行拆换拿去热处理,领回来,这都是我们学徒的工作。焊接热处理部门的中国领班叫金超,号称焊接大王。

这个厂里的工人,都是能工巧匠,好些人都能够讲洋泾浜英语,大部分都是浙江人,杭州人、上海人。

机翼部很大,制胶、层板加工,制造的机翼,好了后就需要进行外面蒙布,机翼、主翼、副翼,飞机机身等多处均要蒙布、油漆多次,这些工作都是由汪企远主要负责的,漆好之后水也不怕了。汪企远后来参加了两航起义,以后在北京民航总局任主任工程师。

朱老画的中杭厂平面图

(朱老一边说的时候,一边用笔在纸上画了一张当年工厂的平面图,一一标出这是什么什么车间。)

我的中国师傅们的工资一百多元,我刚进去的时候24元,以后涨到40元,那时这样的工资水平算很高了。

开始飞机是钢木结构的,翅膀是用木头做的,你们电影中看到的被炮打中飞机就要着火,主要烧的是木头做的部件,以后全金属铝制结构就没有使用木材了。

当时我们生产的飞机是教练机,有道格拉斯,组装的是霍克3,是起落架能够收起来的,之前是收不起来的。当时我们中杭厂,修理并组装了弗利特、道格里斯、霍克2、霍克3、伏尔梯、雪莱克、诺斯罗普等飞机,霍克为主战的阡击驱逐机,诺斯罗普为全金属的轰炸机,这两个机型比较成熟。

还听说在江西南昌青云埔机场有一个意大利支援的飞机制造厂,生产菲亚特飞机,但为数不多,后来就消息全无了。

(朱老在说到飞机的名字时用的都是英语,有几种飞机的型号我也听不清楚。)

我那个时候一进去也是什么都要做的,学几年满师?那时没这个规定的,会做了就好的,没有这个学徒满不满师的问题,一旦会做就马上上手。我以前在铁路工厂里学过钳工,这个到了中杭厂里还是有用的。飞机机身主要是钢管的,钢管要经过吹沙,清除内部锈迹,然后进行防锈处理,再由机身部门进行焊接。铝制飞机使用的铆钉也要热处理,机身、机翼上打好后的铆钉每颗都要做测试气密性检查,如有漏气的要更换直径加大,统计后要通知生产准备科的主管王成龙安排生产加大的铆钉,少了一颗都不行,这些一开始都是我们学徒做的。一般是每天一上班,就由领班跟我们一讲,全天的工作量如果下班时间到了,工作还未做完就要开加班单,然后说要请哪些师傅来加班,要开加班票。

那时我们的管理机构是在楼上的,包括厂长和监理,监理的名字叫王助,这个人是波音公司开厂时的总工程师,前些年胡锦涛去波音公司参观时,美方还特别介绍的,他就是我们中方的监理,今天可能就叫中方的CEO。当时一般是一个部门一个美国人,大概有十多个美国人。

三、我第一次领工资时就流眼泪了

那时除工作外,其他一切自理,生活上美国人都是不管的,这也锻炼了我自立的习惯,从工厂到梅花碑的家里也不算太远,每个星期六才回家一趟,星期一早晨就去工厂,第一次领工资是24元,那个激动啊,我记得我还暗自流过眼泪的,除了交6元伙食费和洗衣服等卫生费,我自己留2元,其余都交给母亲,以尽人子之孝。

美方人员都住在工厂边不远处的一栋栋小洋楼里,我们有时被邀请去玩,他们家里什么地方都可去,就是不可入卧室。老师有个儿子和我差不多大,我们在一起玩耍有时还打架,老师一旁看到亦不予理会,我和老师在一起总有一个感觉,如果我的学习赶不上,我就感觉对不起我的美国老师,而我的老师他好像也会有自责感,这就印证了中国的那句古话:学不严,师之惰,我感到为人没有自律之心那什么事都会做不好。我们中方工人的宿舍均是一间间的平房,边上是没有围墙的农村,门是不锁的,也从来没有发生过偷盗之事,工人5-6人一间房,练习生2人一间房间以便于学习。中杭厂的工人当时可谓是集中了沪杭一带的能工巧匠,我前面讲到的,如我们机翼部的徐福林、竺兴富是模型工之最。另有一个人称为弱电王的黄福生,他住在老省议会边上老的状元府内,他们的工资都达到一百多元。我们练习生的学历一般为初中和高中生,其中如新中国成立后在北京民航总局工作的主任工程师汪企远、广州民航局的主任工程师吴敬诚、南昌民航局的副局长魏应鹏,还有沈阳量具刃具厂厂长路茂荣等。

我们一般下班后吃过饭就回宿舍了,因为白天学习的东西要理解和消化,还要学习英文,总的来说是时间不够用,所以没有多余时间干点其他文体活动了。我本人在这时期也养成了良好的自学习惯,这个习惯一直伴随我至今,通过不断的努力和持之以恒的学习,我也曾经取得了一些成绩。

(说着朱老让女儿拿出了一些荣誉证书等,其中有立功手册,还有南京航空工业专科学校等颁发的聘书,这个学校就是现在南京航空航天大学的前身。朱老惋惜地说,还有一些在“文化大革命”中都销毁了。)

当时我们的一天三餐都是包给边上的农民的,吃得也都很好,红烧蹄髈、鲫鱼里面嵌肉,还有一个时鲜的蔬菜,卫生包括洗衣服是包给农妇的,吃饭和卫生费加起来就是一个月6块钱,已经很好了。当时货币流通是银元,角子主要是铜板,一个银元可换10个银角子或60-70个铜板,当时一个家庭的保姆也就是5-6元,一般职员的工资如能达到20元就很不错了。

聘请书

那时候的生活是很单纯的,就是工作和学习,特别是抗战爆发前,我们飞机制造厂和中央航空学校是共用一个机场的,但因为是两个系统,平时没有来往,没有太多工作上的关系,层次也不一样,我们中杭厂就好比是美国人租用了一个场地在此经营一样。

他们航校的俱乐部什么的我也没有去过,包括你说的笕桥镇上我也没有去过,两年多里没有去过,而西湖边是太熟悉了。

这个厂给我最大的印象是,美国投入了相当的人力物力及财力把工厂管理得很好,为中国训练培养了飞机制造的从业人员,使我们认识了解了先进的工业水平,为中国的民航和空军的发展打下了一定的基础。中杭厂是响当当的,当时杭州人民很是优待我们,比如去电影院及戏院只要说声是中杭厂的就免票放行。

四、八一四空战那天的情况

接下去我给你说说八一四空战那天的情况吧。

1937年8月14日那天工厂正常上班,一点预感都没有,前一天上海8·13抗战的消息还没有传到笕桥,我们几个员工正在推一架准备试飞的飞机到飞机厂棚外,我们像平时见到航校飞机飞行一样,但今天航校起飞的飞机好像多一些,起先我们也没有特别介意,但这时又见到几架双发动机的飞机向机场飞来,忽听天空机枪响了起来,即刻听到炸弹声,机场边上的油库又燃起了大火。这时看到很多飞机在天空乱飞,在机场不远处叫做半山地区的上空都是平飞的相互开枪,即刻见到有两架着火的飞机冒着火向下坠落,不久天空中飞机就少了,天空都没有空战了。当时航校有一个备用机场在附近的乔司镇,那里是否有空战击落飞机等我就不知道了,我看到两架坠落的飞机就是半山的这两架,以后才知道被打下的是日本飞机,到傍晚之后我离开工厂,也没再见到有空战。

当时工厂大门上班时间是锁上的,门卫因突发的事情失魂落魄无法开门了,那天见炸弹落下,工厂瞬间也乱套了,员工蜂拥冲向厂大门,可是无法出去,此时美国总工程师阿诺德驾驶着他的轿车冲开工厂大门,员工这才散去,工厂也就停工了。晚上我就回到梅花碑的家里。

对了,当时笕桥机场除了航校和飞机制造厂之外,在我们厂不远处还有一个防空学校,是发空袭警报的一个训练班性质,我在厂边小店经常看到他们买东西,这些人员也是层次不齐,当时提倡全民防空,才会有这个学校的。

(注:朱老说的是短期培训班的情况,其实这个学校的专业还有高射炮队,学制一年,招收高射炮部队的军官,其他还有军士训练队,学制半年;人民防空研究班,学制三个月等,像一些短训班时间就更短一些了。后来这个学校迁至南京,后又迁到贵阳,抗战胜利后迁往北平,1949年初迁往台湾花莲。该校从创办到1949年初,一共培训学员有2万多人。)

五、我被派到南京去修飞机

不久我舅舅也回来了,说工厂不能去了,要等上级决定。再过了一些时间得到厂里的通知,让我去厂里在西湖边的临时办公室人事科登记,到了1937年9月初人事科通知我们,要派8个人去南京空军第一飞机修理厂处理作战中损坏待修理及组装霍克飞机,一开始是属于出差性质,8个人我是领队,队友有黄生松、金阿团、景庚芳、陈书苗等。

这时我又回到笕桥厂拿我们自己工具箱里的物品和书籍,领取路费和介绍信,当时中杭厂租了一部汽车送我们去南京,走的路线好像是要过嘉兴等地方,路上一路乱哄哄的。南京大校场飞机场里的第一飞机修理厂在机场的4号篷厂内,这个过程是1937年的9月到12月,一直到南京撤退。

当时办事跑腿什么的都是我去。在南京的时候,我和景庚芳睡在一个房间,景庚芳是做木工的。

在大校场,别的飞机没怎么修,都是霍克。我们白天在机场工作,日本飞机经常来轰炸,白天就跑到高桥门去躲警报,晚上我们就躲到御道街午朝门中间的门洞去睡觉。现在还可以看到中间门洞的墙上两边凿有小的方形孔,那都是当年支撑木板睡觉用的。那个时候的汽车是稀少的,修理厂有一辆福特牌的轿车,这是用5加仑的方桶汽油的,这车就专门运送我们这些修理工的。

第一修理厂的厂长是陈鸿汉,是陈璧君的哥哥,是汪精卫的大舅子。那个时候他好像不穿军装,西装笔挺的。他讲话是这个样子的:“张And李,你们去干什么”,他讲“And”,是这样的。他对我们讲这是请我们中杭厂支援,把可以简单修理的霍克飞机先修好,要大修的、拼装的赶快分解拆卸等待处理。那个时候,我们等于是霍克3的4S店,一方面是修和拼装,一方面有点收拾破烂的意思。

那个厂子人很多,哪里人都有。有来自张学良的东北空军,有来自广东陈济棠的空军,还有四川来的,都集中在南京第一修理厂。那个时候,厂里有六十多岁的机械士,一等一级,拿120块钱一个月。我那时一个月也拿到40块工资了。

那个时候空军的基地和我们修理厂都是日本飞机轰炸的主要目标,我们除了修理和拼装之外,最主要的就是要躲日本飞机的轰炸。当时我母亲还住在杭州,平时我还可以跟母亲写信联系。后来我母亲也到了南京,她跟我是相依为命的。

后来战事越来越紧了。到了1937年12月份,南京第一飞机修理厂往湖南衡阳转移撤退,搬迁时已是人心惶惶,厂方紧急动员能搬动的机床设备和待修的飞机及资料等等,连同员工家属老少、生活用品统统向急忙调来的几十个火车车厢装,大人哭,小孩叫,天又冷,我们跟着第一修理厂从浦口站上车,火车上面都盖着油布,吃喝拉撒都在车上,我们8人坐的车厢还算好一些。当时是敞篷的火车,上面蒙上布,底下是机器零件,霍克的机翼、机身,连人带铺盖,经过徐州、郑州、武汉,一路迁到衡阳。

到了武汉时我们中杭厂已经在汉口江岸火车站不远处的一家工厂开工了,据说这个厂址战前是日本人的纱厂,以后中杭厂又从汉口搬到垒允(现写成“雷允”),垒允在中缅边境的瑞丽,也就是搬到最边上了,我没有去过垒允,后来垒允厂给日本人炸过,日军侵占缅甸时我听说我们也有自行炸毁的,一切全部都炸掉了。中杭厂的人员有的转往空军,有的转到中国航空公司、中央航空公司,还有其他大型工业企业。

六、我们一起研究如何向日本人道投弹

前面说了当时中杭厂已经搬到汉口江岸火车站边上的一家原日本纱厂的厂房内开工修飞机了。我们火车在武汉停了一段时间,我去了硚口的中杭厂办事处,厂里没去。在办事处见到我的师傅LECKELL,他叫我回厂里去,但空军不肯放,我还是跟着去了衡阳。这时候我还算是中杭厂的人,中杭厂把我借给人家用。

在衡阳我们赶修了许多霍克飞机。这期间由广州运来许多大木箱,装的是两架美国生产的马丁飞机,机身是蓝色的,机翼是黄色的。我们组七八个人赶装了这两架飞机。装马丁的时间好像是天气热的时候。就是徐焕升他们飞的马丁,他曾经远飞日本去投传单,当时是很轰动的,是讲我们中国空军也可以飞到你日本上空,但我们不投炸弹,我们投人道的宣传单,所以他这个又叫人道远征。说到投传单还真是一件非常复杂的过程,当时第一修理厂的股长李云岩同我们一起研究,如果投放比炸弹轻的纸张,投弹舱如何处理该怎么改装,炸弹重量大,自由落体,一按电钮,炸弹就脱钩下落,自动飞去炸弹的保险部分即可轰炸。纸张轻打开舱门投放,气流向弹舱倒灌就会飞得到处都是纸张,如果吸到发动机的汽化器内发动机不是就要灭火了吗?李股长也感到很棘手,当时一厂领导向空军主管部门提出了这个问题,研究了很久,我们提出了一个方案,即这种装传单的麻包,口部应当有一个像炸弹引芯这样的装置,在麻包离开弹舱投落一段时间以后才自动全部打开麻包,而且在麻包的前部还要装置重物,以免缺少重量气流倒灌投不出去。之后在报纸上见到了向日本投放传单的事情。

徐焕升和马丁轰炸机

1938年底的时候,当时成都空军第十一修理厂刚建厂,要修理霍克飞机到衡阳来调人,第一修理厂就把我升了一级,我就带了几个人到十一厂去。这时中杭厂来的人里面就是我一个人去了。

我们从衡阳到宜昌坐船,碰到中杭厂的叶树森、叶树兹兄弟,他们正好也在那里。宜昌的分配站把我们这批空军分配到“同德”号兵舰上去,叶树森他们上不了船,我就把他们算到我们的名额里,带上了兵舰。

“同德”号在三峡上去一点出了毛病,是方向舵出问题了,船漂啊漂的。好在还是三峡比较平稳的一段路,最后修好了。叶树森、叶树兹坐船到了重庆,我们就分开了。他们到重庆去了哪里我就不知道了。我们就去了成都昭觉寺的空军第十一修理厂。到了成都,我成了空军机械士,这个时候才算是空军的人了。

厂房内一景

七、倒霉的事和扬眉吐气的事

后来我由成都空军十一厂又调往陕西南郑空军总站机械士大队,当时空军机械士年龄普遍显老了,特别是东北张学良空军的机械士,他们拿着一等一级120元的工资,但都不到机场上班了,就住在家里。这样在小的飞机场站都有一些广东空军、福建空军,其他省份也有一些空军,这些部门的机械士后来都由中央空军收编。

我在南郑机场机械士总队期间就跟着飞机跑的,在内地的所有的机场,包括四川西康等随着飞机的转移跟着去服务,一一都跑遍了,自己的飞机、日寇的飞机,空战中打下的要去拆运。还有自己牺牲的战友,包括打下的敌人也要去处理后事,如果飞机不着火处理后事简单些,如果飞机着火人烧得就只有2尺多长,焦黑焦黑的,肠子还是花花绿绿的,真是凄惨。空军对牺牲人员的遗体处理有规定,要用白布进行裹扎带回。有一次,广元县政府通知有一架飞机落在广元东郊叫做快活岭的山区,站长派我和一个机械兵去处理,我们爬山涉水到达镇政府,镇长不接见我们,派了一个办事员带领我们到飞机失事的现场,此人领我们去看失事飞机的残骸,是一架苏联的CB轰炸机,已经全部摔散掉了,奇怪的是飞行员没有穿飞行服,没有保险伞、没有手枪及所有随身物品,就这样躺在地上。这就奇怪了,到底是怎么牺牲的,该办事员态度蛮横对我们也不理睬。如果我们当时要深入追究,我们就回不了广元了,事后了解到飞行员姓杨,他的后人如果健在可以和我联系,有些情况我也不便细说。

抗战初期苏联支援过来的支援队飞机是有TB(型号)4个发动机的轰炸机,我在成都见过一架。其他型号CB,是2个发动机的轰炸机,E15、E16(型号)驱逐机比较多,这些飞机在作战中损失很多,不久苏联支援队撤走,飞机全部交给中国空军,最多1-2年时间就消耗尽了。苏联的这些飞机相对比较粗糙,修理拼装时困难很大,同一型号的飞机零部件很少有可互换的,美国的飞机只要型号和批次相同就可以互换,所以那个时候比的还是工业基础。

还要说一件怪事。南郑空军总站机场设在南郑城墙的边上也就是城外,办公的地点在城墙的另一边也就是城里的关帝庙内,隔着一条城墙,城墙内打通了一条弯曲的通道以避免日机的轰炸,这期间中国的空军已打得差不多了。有一次两架日机飞来,飞得城墙这么高,打着机枪,地面陆军打着马后炮般的步枪又能有什么用?一架日机在低空盘旋,另一架降落到城墙边外面的办公处,飞机也不停,驾驶员跳下飞机拿走了机场当官人员的签到簿,然后起飞走了。你说日本人猖狂到何种程度?打到我们飞机损失最多的时期,我们机械士在机场处理好自己的飞机躲避日机的袭击,当来不及躲避离开机场时,日机飞来袭击在我们的头顶盘旋,我们都可以看到日机飞行员的头部。

(朱老讲的日机拿走国军机场里的签到簿我是第一次听说,另一版本是日机拔走了我机场里的旗帜——这是一种炫耀,更是对中国空军空前的羞辱。)

最艰难的时期,空军第五大队打到全军覆没,这是因为飞机太少,不是我们的飞行员没有勇气,如同五大队有一位勇敢的飞行员吴其轺(杭州人)打下过5架日机,击伤过多架敌机,自己也被三次击落,真是英雄啊。

倒霉的事情说过了,再来说说一些扬眉吐气的事情,最后中杭厂在垒允生产了P40歼击机。美国陈纳德飞虎队支援了很多飞机和人员在空战中发挥了巨大的作用,打得日本飞机落花流水。美国驼峰飞行队、中国航空公司及中央航空公司的飞行队在驼峰航线上为运输巨大数量抗战物资,无数的英雄牺牲在这条航线上,各种刊物都有详细的记载。

一直到1945年8年抗战胜利,我们才真正扬眉吐气了。

八、关于起义的事情

我后来就一直留在部队里了,因为那个时候我们中杭厂已经没有了。

最后跟你说说关于起义的事。1947年我到了空运大队,大队长衣复恩,一〇一中队驻防上海江湾机场,中队长杨道古、乌钺(后来担任了台湾的空军副总司令,台湾中华航空公司的董事长)。我们一〇一中队的机械长是一个大学毕业的知识分子龚先荫,人很开明,他对我们机械人员也很关心关爱的,平时对我们灌输进步的思想,是他组织的起义。当时国民党的腐败和物价飞涨,民不聊生,我们很是反感,所以我们大家参加了起义,一起奔向新中国。龚先荫和毕光灿分配到哈尔滨军事工程学院,毕光灿后来调往四川夹江空军第二航校任机务处主任。有次我出差去四川夹江第二航校机务处找他,寻问毕主任,他们问我哪个毕主任?我说毕光灿,他们回答,哦那个国民党啊,当我听到就这样称呼真是心里寒啊……第二航校还有一个军械毕主任是给林彪放马的。罗锡林分配到武汉空军司令部机务处、陈声永分配到北京西郊机场机务处;他们中有的分配到华东空军机务处,谢克勋分配到海军飞行队的一架飞机上当机械员,当时海军只有一架起义的飞机。“文化大革命”后我去福州出差找他,原单位说他分配到福州一个果品公司去了,我去果品公司,又说他在一个门市部,到了门市部我看到他在卖甘蔗,我和他两人在甘蔗门市部说话,当时边上还有一个人坐着听我们的谈话,我实在搞不懂,起义的机械士竟然落得这样的生活状态!

1949年以后我一直生活在南京。

1966年到1976年这十年,对我这个从小受苦到成人的人来说,不算苦,我是吃技术饭的,那总还有一口饭吃吧。那时我们也要劳动改造,但不会下放到农村里去,是因为飞机一有事情我随时就要被叫回来处理,所以很多时候就是在厂区里打扫卫生拨草劳动,一有事情就被喊去分析研究,那时我手臂上要戴着“国民党残渣余孽”的白袖章,但我的技术还是能派上用场的。

“文革”的时候空军摔了一架飞机,让我去分析找原因,到底是机械的事故还是人为的原因,我们经过分析得出了结论:是机械事故。这让有的人不高兴了,他们说小小技术员懂什么,他们想用官大来压人,但我都是凭良心说话做事的,我这样做也是保了那名飞行员。我说我是实事求是的,这样才能心安理得。

飞机的事情看上去很高深,实际上说简单也简单,来不得半点马虎。去年有一个马航事件,再前几年有一个法航事件,是2009年,这个事故跟我在上世纪四十年代碰到的事情是一模一样的,当时我在C—46机上当机械士,那个时候我一天十多个小时都飞在天上,因为作为机械士是随时要跟着飞机的。有一次是在四川新津机场有雾的情况下起飞的,飞机进入云雾之后,升降速度表上显示为上升,但飞机却在不断下降,透过云雾已经能看到地面了,这时机组乘员一片紧张。此时机长不顾仪表指示,调整飞机升降舵,使飞机上升脱离险情,可这时仪表指示飞机仍为下降,这时乘员及时检查,发现仪表板上一个空速表联接真空泵的P托管的加温开关被错误按在地面试车检查状态,这样飞机仪表上的上升和下降示度刚好是相反的……飞行员会驾驶飞机,但他不一定懂每一个零部件,有时往往会忽视细节。所以我那时的一项工作就是检查这些小细节,我当时是用一根铁丝把这个加温开关的盖给固定住,这是不少飞行员也不太注意的事情。后来的法航飞机失事,就是跟这个有关,我当时看了报纸上对法航失事的报道后还写了一段文字给报社,当时是希望有人译成法文的,可是后来没人能译出来。

(这时女儿朱惠玲拿出了一张南京的报纸,那上面有对法航事件的报道。)

我是1984年离休的,我从事航空工作五十多年,我热爱这个工作,离休了也一直在看报纸看电视关心航空事业,它是我一辈子养家糊口赖以生存的饭碗,更是我的精神寄托,它带给我快乐自豪。我是很敬业的,也拿过不少的奖章。

我们这些人就是淳朴、诚信,总是要让自己对国家和身边的人能做些事情,心里始终想着要报效祖国,我们参加抗战就是在报效国家。作为一个机械士,我虽然没有一枪一炮亲自消灭日本侵略军,但我参与制造、修理和拼装的飞机,由我们的空军战士驾驶着去跟侵略军作战,这就是我们在报效国家。

作者附记:

中杭厂始建于1934年3月,6月底落成,共计建筑费美金110246元,由美国人设计,厂房和办公楼是连在一起的,总面积约两万平方米。9月份,中美双方签署合同,合同主要条款如下:

1.建厂初期投资总额为300万美元(当时黄金版价为33美元)其中中国投资51%,美国49%,后来总投资增加到1000万美元以上。

2.合同期暂定五年,五年内全厂经营管理由美方负责,中方只设立一个监督机构,监督合同的执行和飞机的验收,五年后合同期满,全部无偿移交中国,归中国所有。

3.该厂秤规模,初期定为年产各型飞机50架左右,以后逐渐增至100架以上。厂房设计和管理制度完全由美方制定,生产设备由美方供应。

4.该厂生产任务由中国政府确定。生产的飞机全由中国政府收购。收购价格仍按美国同类型飞机的出口价格计算。如果成本低于这个出口价,则为盈利,高于这个价则为亏损。不管盈亏,皆由双方按照投资比较分摊。

5.生产上所需全部图纸以及各种技术资料,包括总设计书、总的和重要部件计算书、检验报告等,均由美方负责。

6.生产上所需的一切材料,各种标准部件、零件及其他用品,悉由美方供应,中国自己不直接购买。

7.美方对中国技术人员和工人负有技术培训义务,具体办法是:所有生产部门和车间的负责人,正职由美国人担任,副职由中国人担任,采取跟班学习,人数按需要决定,要组织技术人员轮流到各车间实习,要对工人进行专业培训等。

8.设立董理会,作为本厂的上层管理机构,随时处理合同执行过程中可能出现的重大决策问题。董事长孔祥熙,副董事长鲍雷。

——引自渠长根《民国杭州航空史》