交锁髓内钉内固定治疗胫腓骨骨折的临床效果观察

李生

[摘要] 目的 观察交锁髓内钉内固定治疗胫腓骨骨折的临床效果。 方法 选择 2010年1月~2014年1月间收治的80例胫腓骨骨折患者的临床资料进行回顾性分析,将其中应用交锁髓内钉内固定治疗的30例胫腓骨骨折患者设立为Ⅰ组,应用钢板内固定治疗的30例胫腓骨骨折患者设立为Ⅱ组,以及应用外固定支架固定治疗的20例胫腓骨骨折患者设立为Ⅲ组,比较三组患者术后的疗效及骨痂愈合时间、骨折愈合时间、并发症情况。 结果 Ⅰ组胫腓骨骨折患者术后的优良率达93.33%,分别高于Ⅱ组的优良率80.00%、Ⅲ组的优良率70.00%(P<0.05)。Ⅰ组胫腓骨骨折患者术后的骨痂出现时间、骨折愈合时间分别短于Ⅱ组、Ⅲ组(P<0.05)。Ⅰ组并发症的发生率达6.7%,显著低于Ⅱ组并发症的发生率20%、Ⅲ组并发症的发生率30%(P<0.05)。 结论 交锁髓内钉内固定治疗胫腓骨骨折疗效确切,能明显缩短骨折愈合时间,且术后并发症少,其手术效果显著优于其他内固定方法,值得推广和应用。

[关键词] 胫腓骨骨折;交锁髓内钉;骨痂愈合时间;骨折愈合时间

[中图分类号] R683.42 [文献标识码] B [文章编号] 1673-9701(2015)03-0056-03

胫腓骨骨折是骨科临床上的常见病、多发病,具有表现形式复杂、易合并多种并发症、术后功能恢复影响因素多等特点[1]。胫腓骨骨折的治疗目的是恢复小腿的承重功能,纠正骨折端的成角畸形与旋转移位[2]。目前手法复位石膏固定、钢板内固定、外固定支架固定、交锁髓内钉内固定等均为常用的治疗方法,均各具优缺点。本研究旨在探讨交锁髓内钉内固定治疗胫腓骨骨折的临床效果,并与钢板内固定、外固定支架固定进行对比分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择 2010年1月~2014年1月间收治的80例胫腓骨骨折患者的临床资料进行回顾性分析,其中男50例,女30例;年龄17~80岁,平均(42.6±5.8)岁。致伤原因:包括交通事故伤55例,高处坠落伤15例,砸伤7例,其他3例。将其中应用交锁髓内钉内固定治疗的30例胫腓骨骨折患者设立为Ⅰ组, 应用钢板内固定治疗的30例胫腓骨骨折患者设立为Ⅱ组,以及应用外固定支架固定治疗的20例胫腓骨骨折患者设立为Ⅲ组,三组患者的年龄、性别、致伤原因等一般资料方面比较,无显著差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 手术方法

Ⅰ组应用交锁髓内钉内固定,取胫骨结节与髌骨下缘间纵形切口,沿髌韧带正中劈开。用乳突拉钩牵开,显露胫骨平台,在胫骨结节上缘髌腱止点上方斜坡处用骨锥钻入骨皮质。骨折有限切开或闭合复位后插入导针,逐一扩髓。紧贴胫骨髓腔前壁置入相应长度及直径的髓内钉,通过连接于髓内钉的瞄准器锁扣远端2枚锁钉,再视骨折情况决定是否倒提髓内钉,最后锁扣近端锁钉。Ⅱ组采用钢板内固定,均采用普通钢板,清创后取前外侧切口,长度大于所选钢板,做外侧骨膜剥离,清理髓腔,解剖复位,调整钢板位置,持骨器固定,钻孔拧入配套螺丝钉,冲洗缝合,石膏外固定。Ⅲ组应用外固定支架固定。单臂外固定支架组以骨折为中心,行前外侧弧形切口,显露骨折端,尽可能少的剥离骨膜。若有较大骨块,先用螺钉将其与主干固定,复位,钻孔,拧入螺钉,连接固定杆,固定牢靠,关闭切口。

1.3 疗效判断标准[3]

按照Johner-Wruhs标准评分:优、良、可、差。

1.4 观察指标

比较三组患者术后的疗效及骨痂愈合时间、骨折愈合时间、并发症情况。

1.5 统计学处理

采用 SPSS 12.0统计学软件包进行分析,计量资料应用(x±s)表示,组间比较分别进行t检验或方差分析,其中计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

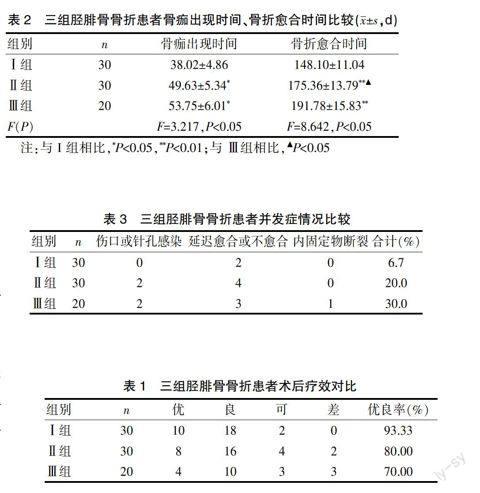

2.1 三组胫腓骨骨折患者术后疗效对比

见表1。Ⅰ组胫腓骨骨折患者术后的优良率达93.33%,分别高于Ⅱ组的优良率80.00%和Ⅲ组的优良率70.00%,差异具有统计学意义(χ2=4.342,χ2=6.527,P<0.05)。而Ⅱ组、Ⅲ组的优良率组间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 三组胫腓骨骨折患者术后疗效对比

2.2 三组胫腓骨骨折患者骨痂出现时间、骨折愈合时间比较

见表2。Ⅰ组胫腓骨骨折患者术后的骨痂出现时间、骨折愈合时间分别短于Ⅱ组和Ⅲ组,差异具有统计学意义(P<0.05)。而Ⅱ组和Ⅲ组的骨痂出现时间组间比较,差异不显著,但Ⅱ组的骨折愈合时间明显短于Ⅲ组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表2 三组胫腓骨骨折患者骨痂出现时间、骨折愈合时间比较(x±s,d)

注:与 I 组相比,*P<0.05,**P<0.01;与 Ⅲ组相比,▲P<0.05

2.3 三组胫腓骨骨折患者并发症情况比较

见表3。Ⅰ组无一例出现伤口或针孔感染、内固定物断裂,其并发症的发生率达6.7%,显著低于Ⅱ组的发生率20.0%和Ⅲ组的发生率30.0%,差异具有统计学意义(χ2=7.342、9.173,P<0.05)。

表3 三组胫腓骨骨折患者并发症情况比较

3 讨论

胫腓骨骨折的发生率占全身骨折的13.7%[4],且治疗后骨折延迟愈合、不愈合等并发症发生率高,特别是胫骨上1/3、下1/3骨折靠近关节,易导致不同程度的关节功能障碍[5]。选择合适有效的内固定方法,能有效地降低并发症发生率,促进伤肢功能的恢复。胫腓骨骨折的治疗方法较多,但由于胫腓骨特殊的解剖位置,若治疗不当会使骨折愈合不彻底或不愈合。

交锁髓内钉的固定方式属于中央型内夹板式固定,具有内固定坚强、负重早、骨折愈合快、功能恢复好及并发症少等优点。交锁髓内钉通过中轴线弹性固定骨折端,均匀承受轴向压力,最大限度地提高骨折端局部对抗旋转、折弯及剪切应力,从而增加骨折端的稳定性,为术后提供牢固可靠的愈合环境[6]。交锁髓内钉还能降低加压钢板内固定所致应力遮挡,与髓腔、骨折块良好的匹配以及其一定的弹性令骨骼可承受扭转应力,有利于骨痂形成。交锁髓内钉锁钉和螺孔的微动效果可诱导骨形成,刺激初始骨痂反应,促进骨折愈合[7]。本研究表2结果显示,Ⅰ组胫腓骨骨折患者术后的骨痂出现时间(38.02±4.86)d、骨折愈合时间(148.10±11.04)d分别短于Ⅱ组和Ⅲ组(P<0.05或P<0.01),与徐骥等[8]报道的观点是一致的,证实Ⅰ组应用交锁髓内钉内固定的患者骨折愈合时间明显缩短,有利于早期开展患肢功能恢复锻炼,改善术后恢复过程。且交锁髓内钉固定无需剥离骨折端周围骨膜及软组织,保留外周血运,有利于骨折愈合,后者能够早期活动和负重以减少并发症的发生[9]。本研究表3也证实,与Ⅱ组、Ⅲ组术后并发症发生率比较,Ⅰ组并发症发生率最低(P<0.05),Ⅰ组无一例出现伤口或针孔感染、内固定物断裂。

钢板内固定适用范围广,对各部位的横形、螺旋形、粉碎性骨折均适应,直视下操作,便于解剖复位,其经济性更为患者易于接受[10]。但其缺点是剥离骨膜范围大,二次破坏软组织以及骨折部血运,存在不愈合、感染等隐患,因需外固定对膝踝关节活动有一定影响。外固定支架治疗胫胖骨骨折可以能使骨折端获得益于愈合的生理应力,缩短了骨折端间距,增大端面间摩擦力,增强固定的稳定性,促进了骨折的愈合,且可早期下床活动。外固定支架治疗胫腓骨骨折简单易掌握和操作、创伤小,但其也有一些缺点,如出现固定钢针松动、针道感染、钢针疲劳折断、针周皮肤压迫性坏死等[11]。本研究表3结果显示,Ⅲ组术后并发症发生率最多,达30.0%,其中2例出现伤口感染,3例出现延迟愈合,1例出现内固定物断裂。与王少林等[12]报道的观点是相符的。

综上,交锁髓内钉内固定治疗胫腓骨骨折疗效确切,能明显缩短骨折愈合时间,且术后并发症少,其手术效果显著优于其他内固定方法,值得推广和应用。

[参考文献]

[1] 项炳良. 交锁髓内钉固定治疗胫腓骨骨折的临床观察[J].临床合理用药杂志,2014,7(12):99-100.

[2] 苏富军. 交锁髓内钉治疗胫骨骨折86例分析[J]. 山西医药杂志,2010,39(2):161-162.

[3] 王志力. 交锁髓内钉和外固定架治疗胫腓骨骨折的疗效分析[J]. 中国医药导报,2011,5(7):128-130.

[4] 李青,高飞,陈启亮. 加压钢板治疗胫腓骨骨折35例体会[J]. 中外医学研究,2010,8(16):168.

[5] 吕晶,刘鹰,刘孙文. 交锁髓内钉治疗胫骨骨折的临床体会[J]. 中国医学创新,2010,7(16):22-23.

[6] 韦晨晖. 外固定支架和交锁髓内钉治疗胫腓骨骨折的疗效观察[J]. 白求恩医学杂志,2014,12(1):34-35.

[7] 王少林,吴钢,杨明. 胫腓骨骨折3种手术固定方法疗效比较[J]. 临床骨科杂志,2009,12(3):305-307.

[8] 徐骥,王桂仁,许立华,等. 交锁髓内钉治疗胫腓骨骨折40例[J]. 现代中西医结合杂志,2009,18(25):3087-3089.

[9] 张建国. 交锁髓内钉治疗胫腓骨骨折30例疗效观察[J]. 中国实用医刊,2014,41(8):108-109.

[10] 桑建新,刘世兴,张俊杰,等. 锁定钢板外固定治疗胫腓骨骨折[J]. 临床骨科杂志,2014,17(2):238-238.

[11] 顾纯,孙玉明. 外固定支架治疗胫腓骨骨折的体会[J]. 现代中西医结合杂志,2009,18(6):656-657.

[12] 王少林,吴钢,杨明. 胫腓骨骨折3种手术固定方法疗效比较[J]. 临床骨科杂志,2009,12(3):305-306.

(收稿日期:2014-10-08)