青少年合作感及相关因素的结构方程模型分析*

孙 卉卢家楣王宏海张 田

青少年合作感及相关因素的结构方程模型分析*

孙 卉1卢家楣2王宏海1张 田3△

目的探讨青少年大五人格中的宜人性、生活满意度、共情能力与其合作感之间的关系,为青少年合作感的培养提供一定的依据。方法使用青少年合作感问卷以及国际人格项目题库、共情能力问卷和生活满意度量表对上海和南京两地的563名初中学生进行相关的测试。结果(1)青少年合作感现状总体良好,但仍有进一步提升的必要;(2)青少年合作感存在性别、年级、学业成绩的显著差异;(3)人格因素中的宜人性能够有效地预测青少年的合作感水平;(4)在宜人性对于青少年合作感的影响中,共情能力是中介因素,生活满意度是调节因素,四者之间的关系是一个有中介的调节关系。结论宜人性和青少年合作感之间是有中介的调节效应。

青少年 合作感 问卷

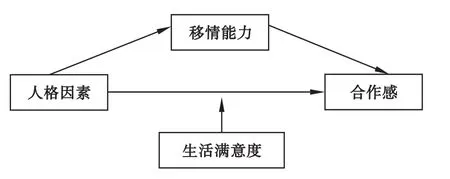

青少年的合作感是青少年情感素质体系中的一种情感。研究发现,青少年情感素质包含道德情感、理智情感、审美情感、生活情感、人际情感和情感能力六大种类。其中,合作感属于人际情感[1],受到很多因素的影响。Ross和Rausch发现,大五人格中的宜人性较高的人表现出更多的合作倾向[2]。还有研究发现,在东方文化背景下,合作创造力的发展与个体的共情能力有关[3]。同时,积极心理学之父Seligman认为主观健康的人能够充分发挥人格的积极因素,而高生活满意度正是主观健康的一个重要指标[4]。因此,本研究拟探讨人格因素、共情和生活满意度对青少年合作感的影响。其中,人格是个体较稳定的特质,故将其作为因变量。同时假设在人格对合作感的影响中,共情起中介作用,生活满意度起调节作用(如图1)。

图1 研究的假设模型

对象与方法

1.对象

采用整群抽样的方法,利用自修课时间,在上海、南京两地三所中学发放问卷600份,收回有效问卷563份,有效率为93.83%。其中男生256人,女生307人;被试年龄在15~19岁之间,平均年龄15.6岁。

2.工具

(1)国际人格项目题库(international personality item pool,IPIP)

该量表由Goldberg编制,用于测试大五人格,包含50个项目。每个项目包含从“非常不符合”到“非常符合”5级评分,共有五个维度,分别是外倾性(extraversion)、宜人性(agreeableness)、尽责性(conscientiousness)、情绪稳定性(emotional stability)和智力/想象性(intellect/imagination)。该量表在以往的研究中被证明有较好的信效度,在本研究中,五个维度的内部一致性系数分别是0.861、0.817、0.729、0.621、0.598。

(2)共情能力问卷

使用潘孝富等人[5]编制的共情能力问卷,该问卷分为识别自己的情绪和识别他人的情绪两个维度,包含13个项目,从“非常不符合”到“非常符合”5级评分。在本研究中,问卷的内部一致性系数为0.802,两个维度的内部一致性系数分别为0.779和0.763。验证性因素分析结果显示,χ2/df=5.08,RMSEA=0.982,CFI、GFI、AGFI、NNFI在0.86~0.95之间,说明问卷结构良好。

(3)青少年合作感问卷

采用作者自编的青少年合作感问卷,包含15个项目,从属单一维度。每个项目从“非常符合”到“非常不符合”六级评分,15个项目总分表示合作感得分,得分越高表示合作感越高。问卷结构效度良好,验证性因素分析显示,χ2(90)=451.53、CFI=0.954、GFI=0.907、AGFI=0.876、NNFI=0.947、RMSEA=0.078。内部一致性系数为0.729。

(4)生活满意度量表

采用王宇中和时松和编制的针对在校学生使用的生活满意度量表[6]。量表包含6个项目,采用7点计分。总分代表对生活的满意程度,总分越高表示生活满意度越高。研究显示,该量表有较高的信效度,适合作为在校学生生活满意度的评定工具[6]。在本研究中,量表的内部一致性系数为0.681。

3.数据整理与分析

利用SPSS16.0进行数据录入及统计分析,包括描述性统计、显著性检验、探索性因素分析等,同时利用AOMS16.0进行验证性因素分析,用结构方程模型技术分析变量间的关系。

结 果

1.青少年合作感的现状特点

合作感得分的描述性统计显示,青少年的合作感均分为4.1819±0.496,处于问卷选项4“有点符合”和问卷选项5“基本符合”之间。其中,女生的合作感得分为4.407±0.340,高于男生的3.943±0.523,差异有统计学意义;不同年级得分差异有统计学意义(F= 64.662,P<0.001),初二学生的合作感得分(4.512± 0.399)最高,与初一学生得分(4.054±0.456)和初三学生得分(4.031±0.478)差异有统计学意义;自评学业成绩不同的学生,其合作感差异也有统计学意义(F=17.582,P<0.001),学业成绩“较好”的学生其合作感水平最高,而学业成绩“较差”和“很差”的学生合作感最低。

2.不同变量之间的相关分析

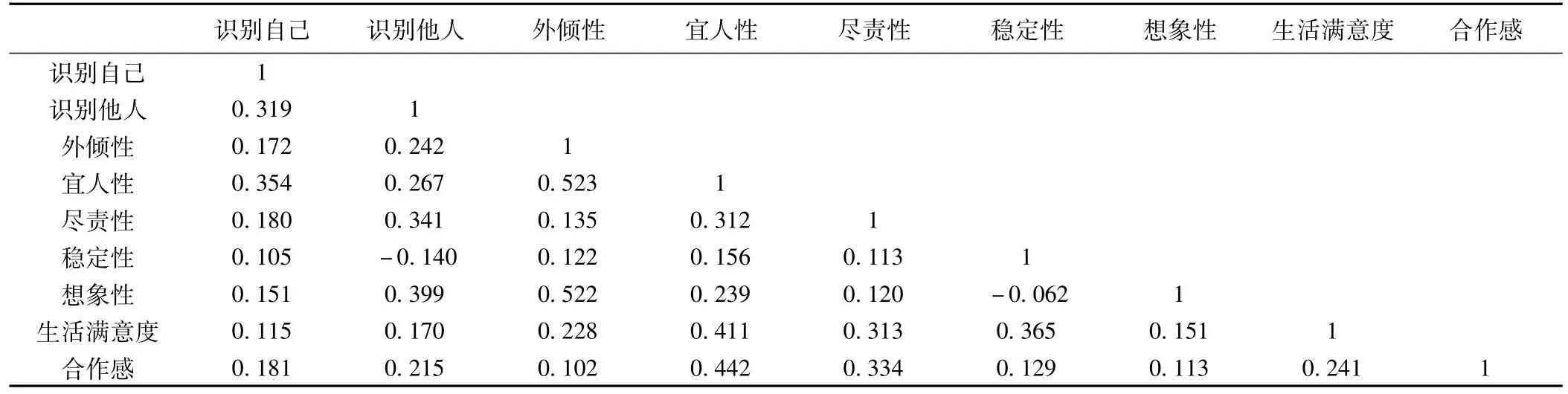

Pearson相关结果显示(表1),共情能力的两个维度与合作感呈显著正相关(r自己=0.181,r他人=0.215);人格因素的五个维度与合作感都有显著正相关,相关系数在0.102~0.442之间,其中宜人性与合作感的相关程度最高(r=0.442);此外,生活满意度与合作感的相关也达到显著水平(r=0.241)。

表1 各变量之间的相关

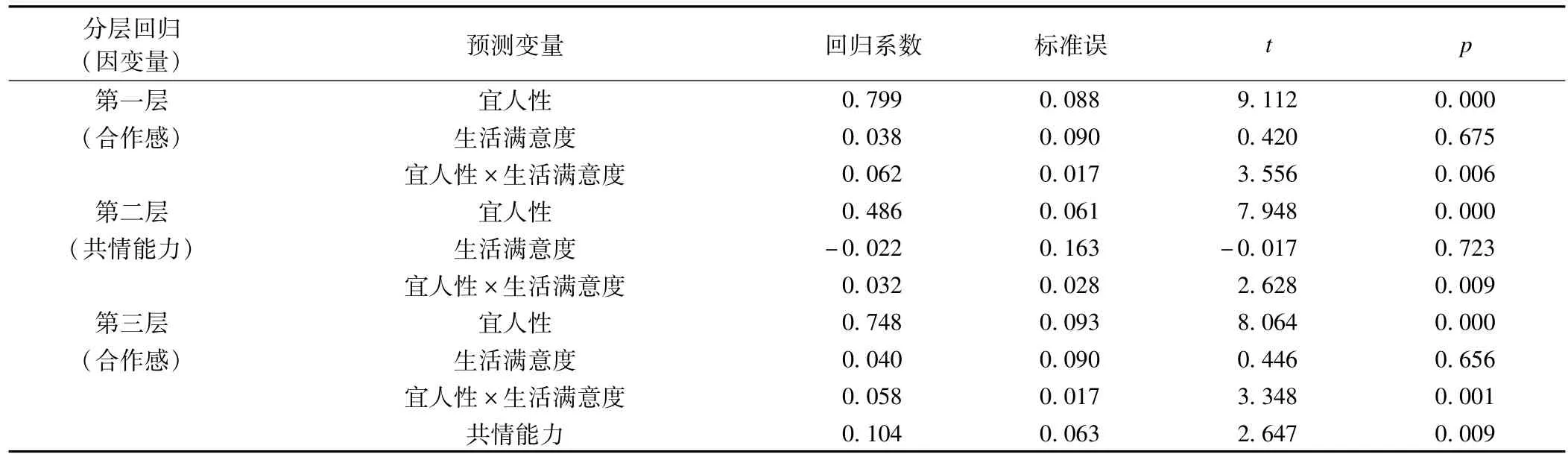

3.有中介的调节作用分析

检验有中介的调节作用需首先对数据做中心化处理,之后做分层回归:第一步做因变量对自变量、调节变量、自变量与调节变量的乘积项的回归,如果乘积项系数有统计学意义,说明调节作用有统计学意义;第二步做中介变量对自变量、调节变量、自变量与调节变量的乘积项的回归;第三步做因变量对自变量、调节变量、自变量与调节变量的乘积项以及中介变量的回归,中介变量的系数应有统计学意义,如果乘积项的系数无统计学意义,说明调节效应是完全通过中介变量起作用的。本研究的分层回归结果如表2所示。

为进一步分析生活满意度的调节作用,对生活满意度和宜人性以高于均值一个标准差为高分组,低于均值一个标准差为低分组,三者之间的关系如图2。在高生活满意度组,随着宜人性的提高,合作感水平也显著提升;相反,在低生活满意度组,随着宜人性的变化,合作感变化不大。

表2 有中介的调节作用的分层回归检验

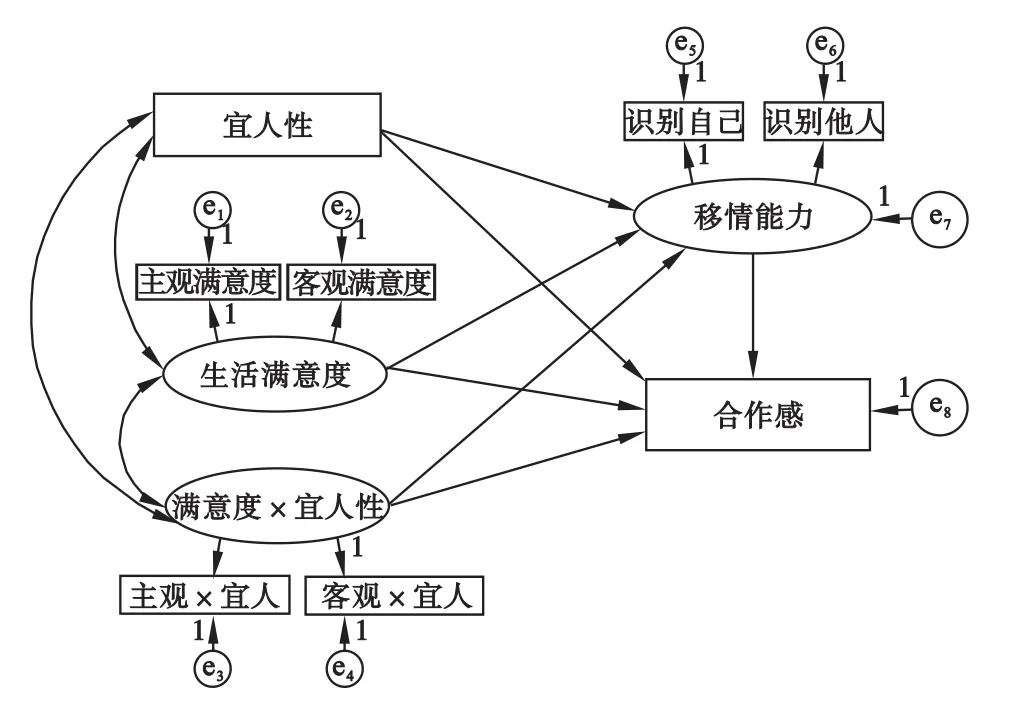

4.数据的拟合与验证

进一步使用结构方程模型技术检验有中介的调节作用,并建立结构方程模型(图3),拟合结果显示,χ2(3)=14.322、RMESA=0.086、CFI=0.976、GFI=0.991、AGFI=0.936、NNFI=0.879,除NNFI略低于0.9、RMESA略高于0.08,其他指标均达到要求,表明数据拟合较好。

图2 生活满意度的调节作用图

图3 有中介的调节模型

讨 论

1.青少年合作感的特点

青少年合作感整体良好,处于六级评分的四分(有点符合)与五分(基本符合)之间,但是离“基本符合”尚有一定的距离,说明青少年的合作感还有待进一步加强。该结果与全国范围内的研究结果一致[1]。

此外,对于性别、年级、自评学业成绩不同的个体,其合作感水平差异有统计学意义。(1)男生的合作感低于女生,Jackson等人认为,女性的人际情感能力要高于男性[7]。此外,对于进入青春期的男生,更愿意通过个人的表现来彰显个性,因此不愿与他人合作。(2)初二学生的合作感最高。这可能是因为初一学生刚进入中学阶段,尚未形成稳定的同伴关系,既不能从同伴处获得合作的榜样,也没有恰当的合作对象;初三学生面临较多的学业压力,课堂教学也围绕中考展开[8],缺少必要的合作训练。(3)自评学业成绩较好的学生,其合作感水平也较高。一方面可能是学业成绩的优劣确实是影响合作感的因素之一,另一方面也许是因为合作感的不同,才导致了学业成绩的差异。如Ames和Murray发现,合作小组的学生能够在小组中相互交流学习的经验,从而获得一种“过程获得”的感受,并在这种感受中发现新方法,进而提高学习成绩[9]。还有研究认为,合作感较高的个体在合作学习的情境中能更多地使用元认知策略,并能更快速将注意力集中到问题的概念和解决上去[10]。

2.中介性调节作用分析

在影响青少年合作感的因素中,共情能力、宜人性以及个体的生活满意程度可以有效预测其合作感,其中宜人性对于合作感的影响是通过共情能力起作用的。同时,这种作用机制还受生活满意度的调节作用。

首先,人格因素中的宜人性对于个体的共情能力有显著的影响[11]。宜人性较高的个体更愿意去亲近他人,在与人亲近的过程中,个体也更容易体会到他人的内心,更愿意设身处地地为他人着想,即产生共情。当个体对他人产生共情时,便能从对方的角度去思考他的需要,从而增加合作感水平。其次,这种中介作用还受到生活满意度的调节,在高生活满意度群体中,宜人性对于合作感的影响更明显。如前所述,Seligman从积极心理学的角度指出,主观健康的人能够充分发挥人格的积极因素,其中高生活满意度正是主观健康的一个重要指标。因此,与低生活满意度的个体相比,高生活满意度的个体更能够发挥人格的积极因素,通过宜人性等人格因素有效促进个体合作感的水平。

[1]卢家楣,刘伟,贺雯,等.我国当代青少年情感素质现状调查.心理学报,2009,41(12):1142-1164.

[2]Ross R,Rauscg M.Competition and cooperation in the five-factor model:Individual differences in achievement orientation.JPsychol,2003,137(4):323-337.

[3]王亚男,张景焕.创造力研究的新领域:合作创造力.心理科学进展,2010,18(1):84-90.

[4]Seligman MEP.Positive health.Appl Psychol:Int Rev,2008,57(S1):3-18.

[5]潘孝富,孔康,赵斌强,等.大学生共情能力结构及其问卷编制.心理研究,2010,3(5):73-78.

[6]王宇中,时松和.“大学生生活满意度评定量表(CSLSS)”的编制.中国行为医学科学,2003,12(2):199-201.

[7]Jackson LA,Zhao Y,Qiu W,et al.Cultural difference in morality in the real and virtual worlds:A comparison of Chinese and U.S.youth.Cyber Psychol Behav,2008,11(3):279-286.

[8]邱海棠,罗庆华,傅一笑,等.中国西南地区青少年家庭满意度现况及影响因素.中国卫生统计,2013,30(4):540-542.

[9]Ames GJ,Murray FB.When two w rongs make a right:Promoting cognitive change by social conflict.Dev Psychol,1982,18(6):894-897.

[10]Laughlin PR.Selection strategies in concept attainment as a function of number of persons and stimulus display.JExp Psychol,1962,70(3):323-327.

[11]Graziano WG,Habashi MM,Sheese BE,et al.Agreeableness,empathy,and helping:A person×situation perspective.J Pers Soc Psychol,2007,93(4):583-599.

(责任编辑:邓 妍)

江苏省教育厅高校哲学社会科学研究基金项目(编号:2013SJB190001);江苏省普通高校研究生科研创新计划项目(编号:CXZZ13_0367);南京理工大学引进人才启动基金资助项目。

1.江苏经贸职业技术学院国际教育学院(211168);

2.上海师范大学教育学院;

3.南京理工大学社会学系

△通信作者:张田,E-mail:zhangtian_psy@126.com