下属改变世界:领导-下属互动机制的本土建构

韩 巍,席酉民

(1.深圳大学 管理学院,广东 深圳 518060;2.西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049;3.西交利物浦大学,江苏 苏州 215123)

下属改变世界:领导-下属互动机制的本土建构

韩 巍1,席酉民2,3

(1.深圳大学 管理学院,广东 深圳 518060;2.西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049;3.西交利物浦大学,江苏 苏州 215123)

基于研究者自身的成长经历、组织经验及社会观察,建构了一个阐释领导与下属互动机制的本土模型,并对几种典型的组织(社会)现象形成机理进行了剖析。研究认为:在中国当下的组织(社会)情境中,领导与下属互动关系的改善,首先需要激发下属(领导)个体自我意识效应以及对两种认知错误的抑制;其次需要个体自我意识的群体化扩展,以有效抵抗领导的决策错误和下属的错误行为;最后,长期而言,只有社会化重塑才能深层次地改变中国本土领导与下属的信念、认知和行为,从而尽可能规避不断反复的组织(社会)危机。[关键词] 本土领导-下属互动机制;习惯性服从;命运共同体错觉;惩罚-激励想象;个体自我意识效应;共犯结构

一、问题来源

作为生活在当代高度组织化社会的一员,作为学习、工作在各类学校这一特定组织的一员,作为长期接受管理知识专门训练,从事管理研究、教育,并具体介入到组织管理实践中的一员,我们深知任何组织(社会)都必须建构并维持某种“领导-下属”的合作机制,以应对广泛的不确定性,从而展现出某种必要的秩序感。这也是人类合作长期演化的优势策略[1]。在以往的研究中,笔者曾尝试对中国本土领导的本质特征加以重新诠释[2],提出一种更加系统的本土领导分析框架[3],又结合本土情境对领导类型进行了新的划分[4]。虽然早已意识到“领导-下属互动”的重要性,但似乎沿袭了领导研究的惯性思维,并未对其进行深入研究[4]。组织(社会)的合作秩序仿佛只与领导有关而与下属无涉。

就我们近20年卷入组织(社会)的经验、观察和感受,今日中国既可谓成绩显著也问题丛生。在很多领域发生着规模化、系统化、荒谬化的蜕变。一方面,人们似乎已经习惯于从泰戈尔的箴言“雪崩的时候,没有哪一片雪花认为责任在己”中找到解脱;另一方面,理论家、实践家也似乎已经找到了“丧失信仰、风气败坏、制度缺位”等诸多理由,进而形成社会干预的重要依据。短时间看,在宏观层面可能会有重锤响鼓、立竿见影的功效。但微观上“荒谬”为何会在组织(社会)畅行无阻尚缺乏深入剖析。假如把广泛的组织(社会)现象抽象为一系列“领导-下属”的互动行为。我们非常好奇:当代中国组织的下属与领导到底是如何互动的?当领导做出错误决策的时候,下属为什么会服从[4]?进一步地,当领导做出荒谬决策的时候,下属为什么还要服从?本文希望从领导-下属互动关系,尤其是下属视角的深入剖析中寻找答案,并对破解各种“荒谬”的组织(社会)行动有所启发。

二、领导-下属互动关系文献综述

早期的领导研究已经意识到不能孤立地看待领导[5],但忽视下属的状况直到最近才得以改善[1,6-10]。领导作为“一个动态系统涉及领导者(领导)与下属(追随)在情境中的互动”也逐步成为共识[1,4,10,11]。当然,领导与下属的关系并不对等,受益与努力之间也未必匹配。加之目标的不一致,产生矛盾也在所难免[1,7]。

一方面,正如人们传统的看法,“低级别的个体只有服从于支配才能保护自己的利益”[7]。下属在“互动”中有多种理由保持沉默,组织中也存在多重机制诱发并维系广泛的组织沉默[12]。而违抗领导的一系列结果,比如“与领导的疏离,失去资源,破坏合作关系,失去升迁机会”等[13]使得下属倾向把服从作为首要选择。下属偶尔的建言或针对领导错误的抱怨,往往也是预期成效与个人成本计算后的结果[12]。

但另一方面,“转换透镜”(即将焦点从领导转向下属)后的研究表明,至少部分下属在“互动”中更强调建设性地“质疑及挑战领导”[13]。下属可以借助“道德想象力”(即合作与批评而不是单纯的服从)提升领导与下属的合作关系[14];可以采取更积极的行动(比如建言、对组织制度施加影响),甚至拒绝领导不道德的要求[10];下属不再是单纯的服从者,而成为领导的“合作伙伴”,甚至是“合作型领导者”。某种程度上,下属甚至希望主宰领导-下属的互动关系[15],从而展现出组织中下属作用的想象空间。

三、研究方法说明

中国管理学界长期受到实证研究范式的影响,缺乏对多元范式研究的了解和包容,已经对中国本土管理研究形成严重制约[16-17]。笔者并不是宣扬费耶阿本德的"anything goes",而是主张管理(社会)研究不要执迷于研究样式的规范性、科学性,更应该关注研究成果的启发性、适用性。

本研究采用了多种研究方法。在经验事实部分,主要是自我民族志、反身性/自反性启发下的“自我呈现与反思”[18],同时也包含我们对于“日常用语”参与社会化从而塑造人类认知-行为的敏感[19-20]以及一般意义的社会观察;在理论建构部分,是典型的思辨研究[21]。尽管笔者非常理解那些怀揣科学梦想并持强烈实证主义取向同行的忧虑,只不过我们早已抛弃了那种仅仅希望通过专注于“测量/反映”就试图建构人类组织(社会)实践权威知识的想法。我们认为,经验事实只是理论研究的线索、拼图,“经验素材(本质上)是一种语言现象”[16]。没有人能借助“(维特根斯坦意义上)有限的语言”[22]就完整地呈现事实本身。组织(社会)研究的真谛在于每一位研究者,即用阅历、经验、知识、智慧所形成的特定研究工具,要么“尽可能”完整地呈现经验事实,要么在直面经验事实的过程中提出洞见,从而使读者获得认知视野、深度,以及行动上的启发性。

本研究涉及的经验事实部分主要取材于两个“样本”,即研究者韩巍、席酉民(HW、XYM,下同)的成长经历、组织经验和社会观察,这既符合“个人历史、早期生活、重要生活事件”在社会化过程中对个体的塑造的一般认识[23],也是我们理解中国本土领导现象系统化思考的反映[3]。我们选择样本的依据如下:(1)熟悉,尽管并非所有人都认可研究者自身更熟悉其生活经验的假定。但比较目前管理领域流行的经验研究方法(很遗憾,如果客观上存在对于我们几十年生活全天候的监控,我们也愿意相信大数据的分析结果),比如问卷调查、深度访谈、实验方法,我们认为“自我呈现及反思”是一种值得信赖的方法[18],除非当事人自己诚恳地表达,传统的研究者很难走近其“真实世界”。(2)“极端”典型性,读者有充足的理由质疑任何建立在“极端个案”的研究成果。但我们并非对主流学术传统的漠视,而是一种积极的尝试。因为按照笔者的理解,特定时空条件下绝大多数个体的思想和行动一定首先是平均意义(变异较小)的,那是人类参与组织(社会)生活最基本的行动框架;其次,平均意义以外的特定个体,至少在某些方向上,其思想和行动一定突破了那个框架的约束,从而扩展了与多数身处同样(相似)境遇行动者潜在的选择空间。换言之,“极端”典型性非但没有削弱平均意义的稳定指向,反而凸现了因为“新奇性”使得平均意义的人类思想、行为之演化(更大的变异)成为可能,也就是说“极端”典型性扩展了人们认识人类行为的宽度和纵深,它不是统计学意义上的样本,而是启发洞见的样本[24]。关于“极端性”,加括号的目的在于声明两个样本并不是“真正的极端”(最大变异性)。但无论是自我评价还是熟人判断,我们可以被认为是在认知和行动之特定维度上表现出平均值以外征候的个体。虽然我们无法套用一组指标以举证其直观性,但既然论文主要是写给管理学同行的,就请他们为本文呈现的事实做出鉴定。(3)反思性,本文是一次研究者自身与其成长经历、生活经验、社会观察的对话,尝试在细节与抽象、情境与理论的反复揣摩中建构一种“本土理论”,它不是对生活经验的简单反映,而是旨在重新诠释生活经验并给予意义的叙事[25]。我们可能不无偏见,或失之笨拙。但是,本研究即使有选择性处理事实的策略却没有篡改事实的动因;即使有调整修辞方式以适应当下语境的策略却没有隐含真实意思表达的用意。这是我们对于“可靠性/可信性”的郑重承诺。

四、自我呈现与反思

“生活故事”既是理论研究的线索,也是理论建构的基础和参照。期待无论持哪种范式的读者都能一道来理解“我们”的共同经历,并反思“我们”每一个人的生活意义。

HW,男,生于1969年,陕西西安人;XYM,男,生于1957年,陕西长安(现归为西安)人,……。两人的家庭环境不同(HW:城市/干部,父母健全,由姥姥带大,有哥哥、姐姐;XYM:农村/农民,爸爸在城里工作,由母亲、伯父伯母照顾,放养式成长,但爸爸和伯父对青少年时期的成长有较大影响)。两人童年、少年期所处的年代不同而且敏感(1969-/1957-,或许有些巧合,按照传统的生肖划分,他们都属鸡)。无论那个时代多么波澜起伏、风云诡谲,学前的那段时光,对于没有上过一天幼儿园(XYM也如此)、整日流连于花草昆虫的HW,更多是自由自在的美好记忆。XYM的早期成长经历比较特殊,与“三年自然灾害”、“四清运动”(社教运动),尤其是“文化大革命”(1966年XYM 9岁)存在密切关联,听大人讲每当人民公社吃大锅饭的钟声响起,因常处于饥饿状态会有强烈的反应;他目睹“社教运动”中因受牵连伯父先是无奈地出走,后来居所被查收后,只能从窗户进出一间被麦草堵住房门的小屋艰难度日而倍感压抑;他现场观看文革武斗厮杀场面,不解那些浑身是伤、满脸带血的壮汉依然激情满怀、信誓旦旦;……。从小学到初中不知什么原因,他始终是一个好学上进的孩子,参加过学生上讲台等小教师活动等。他刚赶上文革后恢复高中,且抓住了不到10%学生有机会念高中的机会。邓小平的教育回潮使他度过了刻苦学习成绩名列前茅的两年高中,但在快毕业的1974年春,一场批判教育回潮的运动不但延迟了毕业时间而且使其更加困惑。四年充满了各种各样的政治运动、每月参加和组织大约25场(晚上)各类会议的农村生活,让其充分理解了社会最底层人们的生活方式和世事无常的政治社会状态,也使其踏着这种运动和历练的脚步以1977年高考为契机步入了青年时代和大学。HW的经历或许容易用“少不更事”加以解释。事实上,1975-1976年间,他的父亲曾在“反击右倾翻案风”中受到冲击,留下很深的印象。每个人都难逃脱大时代的影响,但对其解读和影响的方向或程度可能会因人而异,这也许正是“时代”凝结在叙事(一种建构)中的集体记忆和个体记忆关系的复杂性[26]。

进入学校乃至少年时期,两人是家长眼里比较“听话”的孩子,也是老师眼里的“好学生”。无论是“五谷不分”的HW,还是“学工、学农、学军”的XYM,均没有太多“惹是生非”的男孩儿故事。青年时期,他们在大学求学、读研究生,直到在大学任教。在20世纪70年代末期至整个80年代,中国发生过很多重大事件:经济改革、平反冤假错案、对越自卫反击战、严打、反对资产阶级自由化等。历经小学、中学、大学的HW和历经大学、硕士、博士、参加工作的XYM,对社会整体变迁及微观生活的认知应该存在明显差异。但有趣的是,这两个保持了长达10多年合作关系、私下朋友般相处的“知识分子”,却很少在日常交流中分享那段“共同岁月”的感受。HW更倾向“文科生”的感性、冲动,XYM更倾向“工科生”的理性、谨慎,或许是他们保持“缄默”的部分原因。当然,“师生关系”(HW在1997-2001年间跟随XYM攻读博士)也会阻碍他们走进彼此更深层次的内心世界。比较明确的是,这些“重大事件”所串联的历史片段与他们主要在学校中(HW在小学、中学,而XYM在一所非常务实的工科名校)的成长经历相距甚远,也从来没有成为他们彼此理解上的障碍。

20世纪80年代末期,在读大二的HW和已经在高校工作的XYM不可避免地遭遇到那场风波。坦率地讲,他们做过那段时间绝大多数高校在校生、(青年)老师做过的事情,但绝不激进。XYM在整个过程中保持理性,但依然被一件重要事件影响其学术和事业数年。尽管他们在此不便分享各自对那段人生经历的感受,但无论事后直至今天,这场风波并没有给他们个人造成难以磨灭的困扰或伤害。其后的人生道路,HW读完硕士后于1994年开始在高校任教,从事过6-7年的咨询、策划工作(半下海)。1999年短暂出国访学后彻底回归大学。2002年调到另一所大学,始终是一名普通的大学教师;而XYM则从一所知名大学的年轻教授(两次破格),做到研究所所长、管理学院院长、重点大学副校长,直到成为一所中英合作办学高校的实际掌舵人。

回望他们平凡的人生经历(XYM的人生轨迹或许并不符合“平凡”的通常理解,HW注),无论对于家庭还是单位(学校),无论是大时代还是小环境,在绝大多数情况下,他们都称得上“顺民”。作为“好孩子”、“好学生”、“好教师”,无论是父母的叮嘱,师长的期待,包括单位(组织)的要求,称得上中规中矩、尽职尽责。

HW一路成长,娶妻生子,为父母养老送终。尽管从小就背负“盲目骄傲自满”的名声,常常被调侃为“愤青、愤中”。但除了在公司兼职那几年曾数次毅然抛弃领导(组织)。自从成为一名大学教师,前后在两个学校,20年来除了教书、研究之外,几乎没有干过一件让组织犯难或是领导难堪的事情。面对大学(学院)20多年来出人意料且难以逆转的蜕变,所谓的“愤怒”只不过是朋友、同事间私下的牢骚,学术范畴公开发表的批评文字。

但是,在HW即将真正步入成人世界,尤其是20世纪80年代末期的那场风波以后,即使一直宽容且内心骄傲的父亲也开始不断提醒他“言多必失”、“祸从口出”(今天的HW当然明白那一代从《人民日报》就能洞见政治气候的知识分子曾经承受过多大的精神压力)。奇妙的是,伴随HW的成长,诸如“枪打出头鸟”、“别多管闲事”、“胳膊拧不过大腿”类用语总是萦绕耳畔,母亲“上有老下有小”的叮咛更是如影随形,乃至成为他应对外部世界最习惯的参照框架。更为神奇地,在这种语言的熏陶下,HW在学校偶尔萌发出一丝“犯上作乱”的冲动,又会被另一组诸如“为集体(大家)着想”、小心“众叛亲离”的暗示将冲动的情绪化为无形。直到有一天,HW发现曾经困扰过自己的很多“荒诞事”,已经越来越容易被“人在江湖,身不由己”、“常在河边走,哪有不湿鞋”所理解和包容。

不过,HW也有固执的一面。尽管朋友经常规劝他不要写那些冒犯同行/批评学界的文字,他还是发表了批评某学者、某群学者的文章[27-29]。自2009年以来,从对主流实证研究范式的批评[17],对多数主流研究的非议[30],乃至对管理学院学术评价制度的质疑[31]。HW无法确定这一系列表达的实际价值以及可能引发的结果,但却非常肯定一个事实,因为只有当表达了这些“内心”最真实的想法,他才会找到自我的存在感。否则,其生命或许会在一种残酷的自我审视后彻底丧失原本就卑微的那点儿意义。

XYM的人生经历既丰富多彩,也常在风头浪尖。尽管长期保留下属的身份,却在不同岗位担任领导。作为始自20世纪90年代某管理学院制度创新的探索者、主导者,中国大学长期变迁的参与人、见证人,想借助“自我呈现与反思”去“还原”其中太多重要时间、地点及决策中人与事的是非曲直并不现实。但直到他在“50岁感言”一篇短文中对院士评审表达异议,直到2008年他决意执掌一所前途未卜的大学,才真正反映出他的信念、抱负,姿态与力度。其实这种爆发并非一时冲动,而是长期累积的结果。源自他从小就有的(内心)批判精神、从陕西机械学院物理高材生到西交大系统工程(管理)硕士生转型过程中的自信心的提升、在国家科委做三峡等大工程研究经历获得的国家层面的“全局”观念、在国务院与一批忧国忧民老科学家的合作而在人生价值和意义上的重塑、在体制内包括交大管院、大学后勤社会化等系列的体制改革实践,为这种别人看来很难理解的决策埋下了伏笔。

作为朋友,至少在XYM赴任之前,HW没有想象过中国大陆会出现一所多么与众不同的高等院校。但几年来,经由XYM及其管理团队、教师、学生、学生家长、合作单位,媒体包括政府部门的共同努力,一所新型的中国大学已赫然屹立。今日中国,有几所大学不是忙于“课题-获奖-论文等级、数量-博硕士点-研究基地-重点实验室-江河湖海学者-院士”的“指标运作”;有几所大学真正着力构建“视野-责任-教学为重-科研与实践结合”的全新文化。我们无法断言更无法预言一场微观组织变革在中国情境之大系统中的意义和未来。但很显然,无论作为一名管理学者还是高校领导,投身于社会实践的身体力行而不是一味抱怨的铿锵有力,才是符合XYM之“理工科生”特质的必然选择,才是其自我意义之所在。回望历史,两位研究者或许对于某一段共同经历(管理学院的制度变迁)存在不同的解读。但HW推测,XYM今天的努力,某种程度上,是对自己过往的一种“背叛”,是对一种虚妄的控制系统的抵抗。我们非常确定:中国高校、中国高等教育、中国教育乃至整个中国社会,需要的是“方向感”而非简单的“事业成败”。

把原本丰富的人生经历压缩在上述文字中势必存在风险。然而,正是反复回味自己生命的重要片断,我们才有机会找到建构理论的线索。显然,一方面,他们是普通的。一如绝大多数中国人在大时代潮流中所表现出的习惯性的“平凡、平庸和怯懦”,他们是服从的、沉默的大多数;另一方面,他们又是“独特”的,即在相对封闭的大学、学院、学术共同体,比绝大多数人表现出了有些突兀的“激情、勇气和坚持”:他们又是发声的、抗争的少数人。“与众不同”或许存在某种狭隘的“个人动机”,也可以玩笑般地归于属相(鸡,好斗的象征)。但我们非常确定,在这个时代,尽管环境逼仄,我们所做的,既谈不上大逆不道,也谈不上破釜沉舟。每个人即使处在非常狭窄的行动空间(所谓体制内)也依然还有选择,如XYM的管院改革、后勤改革、放弃“高升”到副部级的机会等。如果说一直伴随个体的成长经历且承载了重大事件记忆的“语言”切实塑造着每个人的心智和行为方式。那么,我们不过是在因循“螳臂当车”-“位卑言轻”-“明哲保身”的人间道路上,在“难得糊涂”直至“得过且过”前产生了迟疑。

五、关键概念定义及本土领导-下属互动模型

至此,有必要聚焦领导-下属的互动关系。我们曾经提出过一个更为宏观的领导模型[4],现在要用放大镜观察领导与下属互动界面上的细节。而且,我们认为“下属视角”的研究不能简单翻版既往的领导研究[10],不然就会被无数“形容词+下属(追随)”的“新概念”所掩埋[2,15]。

(一)习惯性支配与服从

演化心理学研究表明,“领导(支配)-下属(追随)结构”具有竞争优势[1]。一方面,人类文化中存在将“英雄概念化”的倾向[9],在位的领导容易出现更高的自我评价[7]。在建构主义者看来,领导容易通过叙事、建构事实、生成意义以影响下属[32]。另一方面,在组织里,“规律/纪律不仅是强加于他人的支配的结构,也是自我控制的模式,为平等参与社会行动奠定了基础”[33]125。

聚焦中国历史、文化传统、当代社会化过程及组织情境特征[4],结合自身的成长经历和生活经验,我们认为“中国领导”具有习惯性*我们没有使用布迪厄的“惯习”(habitus)一词,认为其过于庞大、宽泛和模糊。支配倾向,即自然而然的支配倾向,表现为乐于发号施令;而“中国下属”则具有习惯性服从倾向,即自然而然的服从倾向,表现为乐于惟命是从。支配与服从,作为人际交往结构的一体两面,在历史、文化、社会研究中存在广泛的佐证[4]。尽管西方有学者并不认同“领导”与“支配”存在密切关联,认为领导与支配分属不同的演化路径[7]。但我们认为这正是文化预设带来的认知差异。在我们看来,中国本土领导的本质特征就是支配[2]。而且,西方研究者经常纠结于所谓“权力来源/合法性”[34],我们的经验要简单得多:领导那个“位置/头衔”就是最直接、最强大的理由。

对于“领导、下属”的不同角色,整个社会在“主体缺位”的状况下进行了十分系统的“培育”[6]。从家长开始的驯化,学校对驯化的强化,以及职场、社会环境(舆论、参考群体)对驯化的再强化。不知不觉间早已开始,正在或已经完成。绝大多数孩子、学生、职员学会了服从,而少部分学生、家长、老师、领导学会了支配。场域不断转换,“家庭、教室、会议室、运动场、主席台”等,剧本却高度雷同,“家长、老师训话,领导指示,领导视察,接受领导检阅,让领导先走,前呼后拥,掌声雷动”等。经过“演员”们的反复演练,一方面,容易观察到某些从小就有“领导经历”的少年,就会习得“领导式”的语言风格和行为做派(颐指气使,飞扬跋扈);另一方面,则是“有眼色”,在老师、领导面前尽可能地低调、谦恭、噤若寒蝉。

更为有趣地,对于组织、社会的具体管理,原本主要应当靠制度“自动”调节的场域:有红绿灯不行,警察在场才行;有规章条例甚至法律不行,领导发话才行。而社会舆论也在强化这种荒谬感,动辄以领导“亲自过问,亲临现场,亲自批示”来削弱制度本身的权威性。领导的这种“在场性”使得制度本身变得形同虚设,而其作用也需要领导的“再度诠释”才得以发挥。近来披露的很多腐败案例、冤假错案,无不显现“领导在场”对制度、程序的破坏。正是由于领导的习惯性支配与下属的习惯性服从,即使有再完备的制度,也难以避免大量常识不及的决策和行为。

由此,我们认为习惯性支配和服从是中国本土领导-下属互动的基本预设。

(二)领导-下属行动域

大量研究试图将领导行为加以“风格化”的区分[2],这也意味着领导在不同情境,针对不同事项、不同下属的“支配”存在多种选择[13]。研究者将之简化为“引导、支持、训练、打压”,不是企图覆盖所有的领导行为,而是强调领导行为的选择性。比如,虽然我们更强调支配性,但不难发现管理者“除了会‘领导’也会‘顺从’下属”[10]。同时,下属在如何应对领导方面也存在多种选择[34],可以将其简化为“盲从、服从、屈从、抵抗”。尤其在“抵抗”方面,不仅人类学在多种社会发现了人们具有强烈的通过结盟抵抗领导支配的倾向,也会利用谣言、嘲弄、选举和其他公共监督手段控制领导[1]。下属则通过“有勇气、够坚持”的抵抗以展现“尊严”[5-6]。

为此,我们给出以下定义:领导(下属)行动域是指在特定情境中,领导与下属互动存在选择不同的“支配”和“服从”方式的可能性。我们认为,无论“支配”还是“服从”(尤其是抵抗)均受到“社会情境”的显著影响。从前述领导-下属预设,容易推测在我们熟悉的组织(社会)环境里,双方的选择空间有窄化的倾向。在领导的“支配权”一端,强制性更强;而在下属的“服从”一端,盲目性、迎合性更强。

(三)惩罚-激励想象

领导对下属的支配,本质上无外乎激励和惩罚,关键是下属会如何反应;多数下属会如何反应?少数人的反应为什么可能不同?

在一个高度组织化的社会,绝大多数处在下属位置的人们倾向于服从,是演化的结果[1],是自我建构的必要条件[35],最终成为一种习惯。但是,在具体的组织(社会)场景,鉴于领导与下属难以避免的矛盾[1,7],不假思索地听命于领导不可能是唯一选择。假定领导做出了错误甚至荒谬的决策,至少有人会心存疑虑,有人会产生抵触和排斥。但两位研究者有限的人生经历和观察却显示,几乎在绝大多数情况下,“我们”最终还是选择了服从。不难推测,除了各种“利益”的计算,“怯懦”是其中最重要的原因。此处的“怯懦”与习惯不同,因为习惯是自动地、无需权衡的反应。而怯懦是经过“算计”以后,下属预见到某种比“自身焦虑”更可怕的危害从而主动放弃“抵抗”。而且,在我们所熟悉的组织(社会)环境中还会为怯懦找到一种自圆其说的解释:“识时务者为俊杰”,否则就是“螳臂当车,自取灭亡”。我们当然可以简单地援引“趋利避害”的人类特质,但关键是下属仅仅是预见到可能的危害,或许就联想起历史上无数“臣子”直谏而“粉身碎骨”的故事(个人记忆也是社会记忆),因此产生了某种“感同身受”。我们将这种现象称作“惩罚想象”,是指人们只经由思考而非亲身经历,就对自己的言行可能对权力的冒犯和带来的危害形成比较确定的判断。与之相应,人们也可以产生“激励想象”,即虚构一种场景,认为自己对权力的逢迎会带来回报。经验事实虽然未必每一次都支持这样的判断,但相反的现象则可能更为罕见。因而,“惩罚-激励想象”就成为人们在习惯性服从以外,应对“质疑-焦虑/猜测-期待”的另一套准则,也可以说,成为人们应对支配权的另一种行动预设。

对于一个组织,如果领导的决策失误,下属的“惩罚想象”越强,越不会产生对错误、荒谬的抵抗;而“激励想象”越强,则越会加剧错误、荒谬的泛滥。有趣的是,这一机制的发现,并不完全源自研究者个人组织经验的反思。在HW与XYM长达20年的交往中,可以说在大多数情况下,HW与XYM的互动并不符合“惩罚想象”原理,部分地,也不适用于“激励想象”。相反,早已离开师门的HW之所以跟XYM保持长期合作,一定程度上恰恰跟HW的“放肆”与XYM的“纵容”有关。但直到有一天,当HW在和同门师弟、师妹吃饭抱怨团队缺乏生气,听不到不同声音的时候,一位师弟的说法,让他找到了“惩罚想象”的现实对应物:“您敢讲,我们不敢讲,因为您在席老师那儿拥有特权”。换言之,除非拥有特权,即使在最该讲究平等的学术讨论中,惩罚想象作为预设也会为很多人的内心建立起一道牢固的篱笆。我们同样好奇领导会不会有“惩罚-激励想象”。简单地说,在语言所建构的领导意识里,总体上,会有“顺我者昌,逆我者亡”,其激励面向是“重赏之下必有勇夫”,其惩罚面向则是“山里的核桃砸着吃”,甚至叫“给脸不要脸”。

(四)命运共同体错觉

从众是人类的重要特质[36],近当代中国人更有浓郁的“单位”情结[37],即组织化情结。人们属于家庭-村落-乡县-城市,很多人终其一生在一两个地方、一两个单位里工作。父母如此,周遭的很多朋友、同学如此,甚至下一代也因循着父辈、祖父辈的轨迹(“接班”、相互关照,银行业父母关照电信业朋友的子女,同时得到回馈)。我们被期望要把单位当成家[37],最终被一切组织化的力量所统辖。户籍(与之配套的一系列涉及个人和家庭生活的制度安排)、城乡差别,地域差别,北上广,省会城市,大城市、小城市的差别,极大程度上强化了一种普遍的接受固定位置的组织化趋势。而长期生活、工作在少数几个单位,在建构社会关系时,也习惯于带入亲疏有别、兄弟姐妹、关系铁(硬)、“没关系”等文化资源。仅以我们自身的组织经验(HW在一个单位待了8年,另一个单位待了12年;XYM在一个单位待了26年,另一个单位(与前一个单位也有密切的关联)待了6年)作为参照,无论作为普通员工还是部门、单位的领导,其实都嵌入在一种结构致密且缺乏动态性的关系网络中。

作为下属的HW,尽管历经中国大学20年来的变迁,产生过种种质疑、抱怨。但那些具体的领导个人,却很少成为他直接诟病、挑战的对象。因为是熟人,甚至是朋友,因为“抬头不见低头见”。而XYM作为领导,也作为下属,虽自认为有原则底线,不会因关系突破原则,也面临着来自师友、同学、同行、同事关系的约束,未必能在无论作为领导还是下属的关系结构中充分的自主行事。我们都经历过中国高校几个阶段的“折腾”,内心也产生过强烈的抵触,甚至厌恶,在争取到的空间力所能及地做过努力,但行动上基本上是“尽职尽责”,尽量配合领导的要求。不是“惩罚-激励想象”中的“怯懦”,自身信念、原则以及行为方式“独特性”的发挥也会限制在一定的尺度之内,我们会自觉到一种利益共同体的“患难感”,不愿意“一粒老鼠屎坏了一锅汤”。

我们把这种现象定义为命运共同体错觉,即组织成员把自身命运捆绑于特定组织/群体,并听命于组织(领导)决策从而维系一种群体身份的心理倾向。当然,我们承认这种心理机制并不适用于“此处不留爷,自有留爷处”(不介入的权力[33]220)。但在多数情况下,绝大多数被高度组织化(尤其是体制内)的人们会倾向于调用这种机制解决自身偶然产生的冲动。比如在HW工作过的前一个单位,曾经发生过一场学院级别的群体性抵抗领导的事件。但大家那种来自命运共同体的“分寸感”还是让人印象深刻。放眼社会场景,一个医生曝光医院的秘密(红包、小金库)甚至可能遭到大多数医院成员的排斥;而大量行业、单位的群体性犯罪(窝案)尤其凸现了这种不问是非,只问组织利益的“命运共同体错觉”。当然,我们并不认为这种认知只有负面的影响,它本身同样可以发挥积极的抵御组织外部“环境压力”的作用。设想一个文革风暴中的单位,完全可能因为强烈的命运共同体意识从而保全某些“问题人士”。比之下属,领导可能更容易从“命运共同体错觉”中获得奖励,如果组织变成“家”,“家长”会更便利地把“组织资产、人力资源”纳入组织成员“命运共同体错觉”的许可范围。经验上,如果有机会为领导的家里办事,下属多半会乐此不疲。

(五)个体自我意识效应

管理学界已有关于领导“虐辱管理”的研究,涉及下属的激烈反应。但以我们有限的组织经验,未必会常常感受到那种来自领导的“公开敌意”[38]。当个人对领导支配存在质疑并产生焦虑后,尽管会同时受到习惯性服从、惩罚想象、命运共同体错觉的制约,但伴随焦虑的加剧,还是会产生各种类型的“抵抗”。比如小范围的抱怨,“公开”表达不满,正式场合的冒犯,行动上的抗争等。比如,HW因为长期对管理学界主流研究取向的质疑,对单位学术评价政策的质疑,除了私下表达不满外,撰文公开质疑实证研究,质疑管理学院的学术评价制度、绩效考核制度。XYM作为管理专家,长期作为一所知名大学的主要领导成员,却由于教育环境及学校体制、治理结构等方面的约束,无法实践其教育理念。在接手一所中英合作办学的学校后,面对跨文化挑战(国际师资占比大,不同的思维、行为方式)、组织短期发展目标压力(生源、社会各界的惯性期待)、资金紧张等多重困扰,“固执己见”地推行以“和谐管理理论”为支撑的扁平、高效的网络化管理机制并着力培养全新的大学文化。事实上也是对高等教育传统观念及管理方式的一种“颠覆”。但是,无论是HW的“发声”,还是XYM的“反叛”,在当下的组织(社会)情境中却并非其可行域中的“唯一选择”,更不要说是最佳策略。只不过对于他们而言,这近乎“唯一的选择”。我们认为,这是一种基于个人强烈的“自我意识”(自我认同)的表现。换言之,就是对于多数人“退一步海阔天空”的事情,对于少数人则可能变成了“是可忍孰不可忍”。诚如伯基特所言,“在试图找寻我们是谁时,常常会诉诸某种社会活动,以揭示那个‘隐藏的’自我”[33]5。我们将这种现象命名为“个体自我意识效应”,即组织参与者,下属(领导)个人因为难以忍受领导决策(或下属行动)对其自我意识(自我认同)的严重威胁 (或者说,过度压迫) 而产生的抵抗行为。

我们认为在中国的现实情境中,除非存在某种群体意识的唤醒运作,这种抵抗行为缺乏群体响应。它常常表现为个体的、冲动的,异质的、孤独的,甚至必须是具有某种“破坏性”。而多数人往往保持一种自我防卫的心理,即使偶尔萌发抵抗的冲动,最好还是不要由自己来承担责任。做沉默、安全的旁观者,等待一个个“壮士、烈士”的出现。换言之,个体自我意识效应存在不同的阈值。一般情况下,尤其在组织环境中,因为冲突并非十分激烈,比如达到所谓“辱虐”的程度,多数人会出现自我意识效应抑制,甚至丧失的现象。

我们并不十分确定“抵抗”行为是否符合吉登斯的“因为在每一个体身上都存在一种对立,一方面是自我中心的冲动,另一方面是具备某种‘道德’意涵的那些冲动”[33] 25-26。所谓自我意识可能是符合良知的、建设性的;也可能是不道德的、破坏性的。我们也很怀疑西方学者在某种积极的价值观预设下对于“自我”在道德取向的先验性判断[33] 73。但是我们非常认同桑内斯的论断,“要拯救品格,有一种策略就是采取某种‘生涯’叙事,在这个特别的社会世界里,创造出某种统合感、能动感、责任感”[33] 225。而且,当“遭到那些声音的质疑和挑战,被抛进困惑和危机的时期,我们能够从中重新构建出一种蕴含意义的感觉:置身他人当中的自我认同”[33] 232。或者,即使我们无法在工作中找到自我,不得不采取一种中立的姿态,那至少还有一种不在场的自我值得追寻[6]。

当然,在中国情境下找寻“自我”,或许更接近伯基特的“社会性自我”,即“想成为具备自身独有特性/身份/认同的个体自我,首先必须参与和他人共在的由历史和文化塑造而成的世界”[33]2。“我们”是属于关系取向的个体,关系是中国人生活的出发点,我们缺乏甚至没有过"selfness"意义上的“自我”。因为我们每个人都不过是一张“网”中的节点。福柯对于驯化的分析固然很有启发[38],但我们的“驯化”版本,可能远为系统化、细节化尤其是直观化。因此,如果说“现代主体有能力通过与自身之间的反思性关系来认知自身,正是这种能力,形成了现代自我的历史性构成的‘本质’,构筑起我们的能动作用的基础”[33]135。那么或许不得不承认,我们近乎从来没有成为过所谓“现代主体”的生命体验。

另外,“self-awareness(自我意识)包括self-regulation(自我规制)”是西方“可靠性*Authentic leadership常被翻译成“真实领导”,但我们认为这种翻译并没有准确表达英文的原意。领导”(authentic leadership)、“可靠性下属”(authentic followership)研究中被“重新”发现的主题。自我意识被认为是可靠性领导的核心要素。或许可靠性下属也类似,意味着人们“能够觉察、确信其动机、感受、愿望和自我相关的状况”。包括“对其优点和缺点的了解及自我多重面向的觉察”[40]。西方学者虽然也在关注领导的“黑暗面”,但总体而言,他们对于领导研究的一般“预设”却是积极和乐观的。本文所采用的“自我意识”显然缺乏上述积极意义,它反而更接近一种“底线意识”,我们认为这正是文化差异的关键所在,在本土管理研究中学者不应该不加审视地接受来自西方语境中的“术语”[41]。

(六)群体意识

按照我们对个体自我意识效应的定义,其作用机制事实上受到“组织情境、社会化过程、历史文化”的严重制约。“三思而行”、“小不忍则乱大谋”、“吃亏是福”、“关系”、“面子”、“人情”类似语言所建构的认知习惯会让人们形成较高的个体自我意识效应阈值。仅以近30年来中国人的演变,从早期对“走后门”的普遍愤慨,到对各行各业“潜规则”的习以为常,直至对“英雄不问出处”的不择手段的“成功”向往。事实上个体自我意识的阈值不断提高,表现出了极大的包容性。假定某些个体自我意识还包含着某些“是非对错”的常识性记忆,在当下,其生存的逼仄性反而会更加凸显。如果我们把那种基于平均意义的自我意识效应阈值转换为一种“群体意识”的话,个体自我意识效应阈值较低的主体在与这种群体意识的较量中注定困难重重。当然,可以想象做出抵抗的主体一定会寻求某种同盟者[1],一定会通过融入更大的群体中以寻求“合法性”[42]。如果从领导与下属的角色考虑,领导从个体自我意识效应消解既有“群体意识”并建构新型群体意识的可能性显然更大。或者,某种具有“意见领袖”角色的下属也比较容易建构新型的群体意识。

六、领导-下属互动机制本土模型及应用

结合我们自身的个人经历、组织经验和社会观察,根据上述关键概念的定义,我们“重新”提出一个诠释中国领导-下属互动机制的本土模型。笔者之所以强调“重新”,是因为我们曾经提出过一个简化的“互动结构”[4],但当长时间凝视并反思自己的表达时,我们意识到其中还存在更深层次的机制。

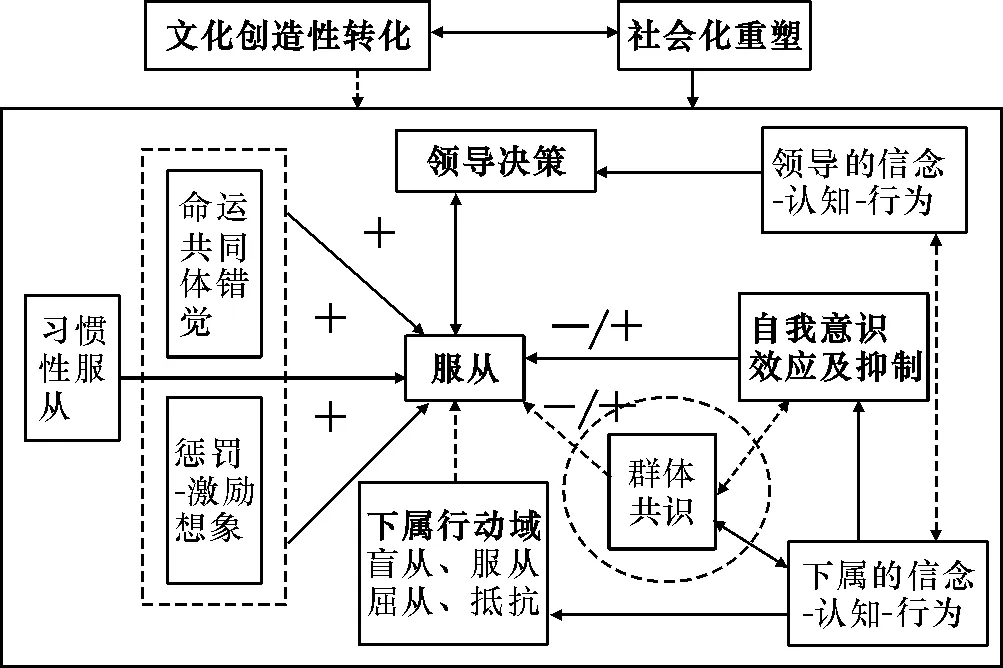

本研究提出一个阐释中国领导-下属互动机制的本土模型(见图1)。假定领导与下属具有特定的信念、认知和行为,在合作中不可避免地存在分歧和冲突。该模型的基本内容可以概述如下:(1)无论从历史文化资源,还是社会化过程,作为一名(普通的)中国人,领导一般会表现出较为强烈的支配欲,下属则倾向于强烈地服从于领导的支配,构成“习惯性支配与习惯性服从”的互动关系预设;(2)在领导-下属的互动中,无论是领导的支配还是下属的服从都存在选择空间。领导的支配可以具体化为引导、支持、训练及打压;下属的服从可以具体化为盲从、服从、屈从及抵抗;(3)除了习惯性支配与服从以外,领导和下属在互动中还会动用“命运共同体错觉”和“惩罚-激励想象”以强化(弱化)支配或服从,因为支配与服从的具体策略存在冲突性;(4)伴随领导-下属互动中对立性的加剧,领导和下属还会动用“个体自我意识效应”强化(弱化)支配和服从,个体自我意识效应可以简化(区分)为起效和抑制两种,且取决于个体自我意识阈值的高低;(5)个体自我意识效应是基于个体的较为强烈的心理及行为反应,是个体“抵抗”行为的主要成因;(6)个体自我意识效应与群体意识相互影响,个体自我意识效应需要经过恰当的运作才有可能激发某种群体行为,比如显著增加抵抗的强度;(7)习惯性支配与服从、命运共同体错觉、惩罚-激励想象、个体自我意识效应、群体意识及领导(下属)的信念、认知和行为方式都嵌入在历史文化及社会化过程。可以推测,假定领导做出了错误甚至荒谬的决策,无论是组织还是社会层面,首先需要个体的自我意识效应发挥作用,需要个体自我意识效应的群体化;其次,必须冀望历史文化的必要转型及社会化过程重塑,以弱化领导过分强烈的支配欲,下属过分强烈的服从倾向(换言之,必须修正领导-下属互动的基本预设),尽量消弭领导与下属在信念-认知-行为上的隔阂,从而使领导和下属能够各担其责,良性互动,以创建一种全新的领导-下属合作关系。

图1 领导-下属互动机制本土模型

领导-下属互动机制本土模型的提出,主要是基于两个“极端”典型的中国人的生活经验及社会观察,参照主要由日常语言所“呈现”的社会化过程,结合研究者自身的反思所完成的一项既归纳又思辩的理论建构。为了进一步展现该模型的解释力,我们在以下分析中尝试通过分别悬置模型中涉及的“领导”、“下属”部分,主要以下属视角剖析领导-下属互动中的几种常见状态。

(一)领导-下属共犯结构的形成

今日中国,在很多领域、很大范围呈现出远离理性、远离常识的系统性扭曲。它既是我们长期共同建构的社会、组织现实,又是每个人不得不适应的情境。XYM形象地称之为 “荒诞对荒诞”的大行其道(比如指标管理催生的极端事件,偷尸体换来100%火化率)。很多显见的“荒唐事”不是胎死腹中,反而是任其泛滥成燎原之火。当聚焦某个领域(比如教育),某个组织(比如学校),暂时不考虑各类领导的初衷,就一系列源自领导(尤其是一把手)的错误(甚至是远离常识,容易被识别的荒谬)决策,组织内部为什么缺乏制衡,无法及时纠错?

任何领导在做出一项重大决策的时候,未必自信到确保预期目标的顺利达成。如果遭遇下属的强烈质疑和坚决抵触,也有可能做出及时的修正。然而,如果下属积极配合,很少有质疑和抵抗发生,一旦按照既定设想迅速取得某种“显见”的成果,就容易形成一种正向激励从而造成领导的自我肯定。从下属角度出发,通常我们会习惯于服从,特别是当领导决策的错误(荒谬性)不那么明显的时候,自然而然地服从会成为绝大多数下属的主要选择。即使有个别人发觉领导决策的可疑性、荒谬性,也还会被“惩罚性想象”、“命运共同体错觉”所抑制,来自下属的“异见/抵抗”会显得非常不合时宜(见图2)。例如,社会长期弥漫着“发展是硬道理”的气氛,大学业已形成了“学术是硬道理”的文化。无论在哪个层次上的下属都很难提出强有力的质疑(尽管并非不可能)。但落实到每一级政府,每一所大学,主政领导设计的制度安排和大力推进实施的举措,却可能将“发展是硬道理”重新释义为“发展‘经济’是硬道理”,“‘提高GDP’才是硬道理”。即将“发展”等同于不计代价的GDP指标提升;而大学也已经将“学术是硬道理”重新释义为“科研成果是硬道理”,“‘课题、论文、期刊等级、获奖、学科基地、博硕士点、院士’才是硬道理”。即将“学术”异化为不计代价的“科研指标”改进[9]。无论是各级官员还是大学校长、书记,事实上,逐步走向那些“硬道理”的反面,使得“运作指标”逐渐泛滥成当下中国各种组织场域最通行的逻辑。无论在高校、企业、政府,人们按照评价系统、业绩工资和审计文化完成着一种表演型自我的社会建构[6]。

图2 领导-下属共犯机制的生成

在现实生活中,领导决策不可能畅通无阻,遭到不同程度的质疑、抵抗在所难免。那些个体自我意识效应阈值较低的下属更容易产生比较强烈的反弹。但更常见地,组织中总会涌现一批下属,正如任何历史片段的弄潮儿,成为领导决策的积极配合者。他们善于审时度势,长于摆正位置,乐于以勤奋的、创造性的工作姿态努力达成领导(制度)所设定的目标,并且常常获得拔擢(成为领导圈子里的自己人),更为充分地保障个人或小群体利益。正是由于这种“榜样”的作用,会让更多的摇摆派追随先进,而让那些“质疑者”倍感压力。阶段性地,甚至会全面瓦解任何“异见”的生存空间(这是中性的描述,笔者注)。

回到当下,如果“大道理”已经走向反面,领导决策的荒谬性已经部分地被经验事实所“证明”,积极配合型下属的作用则会变得非常可疑。因为他们与领导保持比较一致的“信念-认知-行为”取向,会产生强烈的个体自我意识效应抑制,加之习以为常的服从,命运共同体错觉(为自己也为集体的“荣誉”)及惩罚想象(离经叛道后被穿小鞋,被边缘化)的共同作用,依然会坚持我行我素。形成一种普遍化的钱理群教授所洞见到的“精致的利己主义者”群体。在我们看来,它甚至可以成为理解中国历史、社会、组织现象的重要构念。同时,跟风者即使已经开始反思,囿于现实利益的考量,还会遵循既有的轨道。坦率地讲,我们发现今天比任何时候都容易听到反思、批评的声音,但却难以观察到多少矫正性的实际行动。那些质疑者被逐步边缘化,采取行动的抵抗者则依然受到惩罚。大家共同努力的结果是:只要GDP增加了,可以无视强拆、无视贪腐、无视社会风气的败坏;在企业,只要销量、利润增加了,可以无视信誉、无视欺诈、无视对社会资源的浪费;在大学,只要规模、排名提升了,可以无视使命、无视尊严、无视对社会贡献的贫乏。凡此种种,才会有许多领域、许多行业、许多领导、许多组织的群体性、系统性溃败。我们将这种现象定义为共犯结构:即领导和下属在互动中表现出来的远离组织使命(社会期待)和组织责任(社会责任)的一致性行为,其对组织、社会具有长期、深远的负面影响。如是,无论从微观组织还是宏观社会,大家上下其手,合力建构出一个既光鲜又暗淡、既荣耀又羞耻、既熟悉又陌生的“现实”。当我们选择性地直面生活中“暗淡-羞耻-陌生”之种种荒谬时不得不承认,在社会/组织这一共犯结构中几乎每个人都难辞其咎。最为可悲的是,在我们有限的生命历程中,有些荒谬的故事不断上演。

(二)领导荒谬决策的阻滞

如领导-下属互动机制模型所示,历史文化和社会化过程强化了领导的支配倾向,而下属则更具服从性。当领导做出错误和荒谬的决策时,按照“共犯结构形成机制”的分析,因为部分下属的积极配合所产生的强示范性,也会进一步加剧领导支配的“专断性”(支持合作者并打压异己)。长远而言,会给社会、组织造成严重的危害。我们必须思考“个体自我意识效应”的作用及其群体化的可能性。

一般而言,领导与下属的“信念-认知-行为”系统可能趋向一致也可能存在冲突。当冲突发生时,比之下属,领导同样存在一定阈值的个体自我意识效应,借助权力也容易形成更为广泛的群体共识。假如领导的错误、荒谬的决策已被识别,是否能从下属方向产生有效的抵抗,则主要取决于个体自我意识效应能否抵御习惯性服从、命运共同体错觉及惩罚-激励想象的影响(见图3)。如前文的分析,很大程度上,这取决于下属“个体自我意识效应阈值”。当阈值较高时,下属的容忍空间就大,反之,则容易激发个体自我意识效应的产生。

图3 领导荒谬决策的阻滞

可以按照两种不同的情境分析个体自我意识效应的作用及群体化。一种是领导荒谬决策缺乏广泛群体响应的阶段1,另一种是领导-下属共犯结构已然形成的阶段2。对于阶段1,更像是领导对于下属反应的“评测期”。少数下属被激发的个体自我意识效应与积极配合者的服从尚有相近的机会阻滞或扩大领导的决策效力。而挑战在于积极配合者拥有习惯性服从等多种心理资源而且有领导“合作”意愿的支持;而抵抗者所拥有的资源却相当匮乏,而且面临“被孤立、受打击”的巨大风险。因此,我们推测,越接近权力核心的下属越容易有效地动员关系资源以激发群体意识,达到阻滞荒谬决策的效果;而远离权力中心者,即使阈值很低,除非具有“意见领袖”式的地位,所激发的自我意识效应作用也非常有限(荒谬阻滞的变革式逻辑,代价较小)。对于阶段2,领导-领导群体-多数下属已经形成较为牢固的合作关系,“信念-认知-行为”系统趋向一致,可能已出现广泛的个体自我意识效应抑制和缺位现象。少数人被激发的个体自我意识效应也多处在社会、组织边缘地带,缺乏广泛的动员力和必要资源。很大程度上,其作用的发挥取决于抵抗本身的决绝性、破坏性(荒谬阻滞的革命式逻辑,代价较大),所谓“众叛亲离、千夫所指”却也“义无反顾”地要“把皇帝拉下马”。应该说这类下属除非具有异乎寻常的“个性”,否则很难激发起抵抗的勇气和动力。图3中模型的“差异个体”是想说明,这种个体缺乏识别性,往往是很偶然的涌现。

中国当今社会和组织需要一批“铁肩担道义”的参与者,需要多一些“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的豪迈气质。无论是已经在位的领导者还是永远的下属,无论是在阶段1还是阶段2,虽然通过努力甚至“牺牲”未必带来阻滞领导荒谬决策的结果,但对于历史,问心无愧难道不算是一种成就。

(三)领导正确决策阻滞的破解

就在当下,我们真切地感受到中国组织(社会)在某些局部上所发生的激进转变,也愿意展望其更加宏伟的系统性成就。作为一项本土领导研究,我们意识到领导-下属互动机制本土模型同样适于分析一种更加现实的组织-社会现象,即当领导已经做出正确的(即使是局部意义的,符合理性,符合常识,容易识别)决策之后,如果遭遇到下属广泛而强力的抵抗(比如今天执政党反腐所面临的挑战),双方的互动会有什么结果(见图4)。

图4 领导英明决策的阻滞

不难想象,假定从领导-下属的共犯结构出发,无论出于什么原因(并非简单敷衍,而是揣摩动机非但无助于以下的分析,还会产生不必要的争议),有(极)少数领导重新装配了“信念-认知-行为”系统,“调整”了其个体自我意识效应阈值(如果最高领导群体坚持执政党的信念和传统,就不可能容忍大批同僚、下属“肆无忌惮”的腐败),并形成了哪怕是小群体共识,意欲发起一场组织、社会层面的深刻变革,并做出了因应变局的正确决策。显然,首先是领导-下属“信念-认知-行为”系统的冲突,其次还有下属在既定(失范)环境中持续获取利益的现实诉求,加之对共犯结构多数领导服从的习惯化,容易产生我们称之为的下属的荒谬抵抗。

再假定(极)少数领导拥有足够的支配权和动员力,可以选择主要以“打击”应对下属的抵抗。正如前文在分析共犯结构形成时所展现的,领导也可以选择“非打击”的方式激发积极配合型下属的响应。但我们推测,积极配合者除非也实现了“信念-认知-行为”系统和个体自我意识效应阈值的调整,否则就很难做到一种自我导向的“洗心革面”,而表现为“见风使舵,逢迎领导”的机会主义倾向。另外,领导在实施“打压”的过程中,尽管拥有强烈的个体自我意识效应,但同样会受到“命运共同体错觉”、“惩罚-激励想象”的制约。从而,在推进变革的过程中有可能出现以下偏差:(1)忽视积极配合型下属的“投机性”;(2)偏袒命运共同体错觉视野中(圈子里)的“自己人”;(3)过分依赖“惩罚-激励想象”的作用;(4)打压过度,缺乏必要的引导、训练和支持策略;(5)遇到较大阻力时,领导及其小群体有可能产生动摇。

当然,组织、社会面临的挑战未必尽如共犯结构那么荒谬。比如一项新制度的改变,一种新气氛的营造,需要如下更系统的设计、更扎实的推进:(1)注重组织主要参与者“信念-认知-行为”系统的重建;(2)注重保护甚至激发组织成员必要的个体自我意识效应;(3)尽量克服“命运共同体错觉”,抑制“惩罚-激励想象”;(4)综合使用多种“支配”方式与下属互动,保护下属服从方式的多样性;(5)最为重要的是,尝试从对历史文化、社会化过程的深刻反思中,修正领导的习惯性支配和下属的习惯性服从,以激发更多组织成员的责任担当,分享群体智慧的成果。

(四)领导-下属的常态化互动机制

有必要对一种常态化的也是新型的中国本土组织(社会)领导-下属互动关系稍加展望。理论研究的目的,对于管理学者而言,在于为组织、社会现象提供某种“可信赖”的解释。按照今日之学术共同体的约定,应该还包括“严谨性”甚至“预见性”。但我们深知,即使我们一直尝试为更准确地理解中国本土领导行为提出各种猜想、各种线索[4],也不过是将自己的思想强加在现象之上的一种主观建构[42-43]。无论我们如何定义概念,发展命题,建立框架,本质上,只能是一种带有某种修辞风格的叙事。我们真正关心的是:这个世界会不会改变,变得更好?而我们的故事是否有助于一种基于组织的人与人之间交往中新意义的生成?

人类暂时还无法摆脱被组织化的命运,暂时也不会人人参与重大决策,多数人还是必须依附在某种组织当中,让渡大部分决策权,服从于领导,服从于制度,服从于组织文化[2]。对于我们所熟悉的中国组织,长期关注的本土领导,我们认为:历史文化的必要转型,社会化过程的重塑是这个民族、国家最需要努力的方向(见图5)。唯有如此,下一代,以后若干代的中国人才会大幅度修正我们关于人与人该如何合作的基本预设。才能领悟到领导不是只有支配,下属不是只有服从。他们必须相互配合,既包括支持,也包括必要的抵抗。这是避免重复那些群体性愚蠢错误的必要前提。领导必须重新理解自己的角色,所谓“支配”更是一种责任的象征;下属也必须重新适应自己的角色,不仅服从支配,而且必须分担纠正领导错误的责任。极端地讲,下属是缺乏勇气犯错的一类人,领导是敢于犯错的人,而下属必须为不负责任地放纵领导犯错承担责任。请不要揣测我们的政治倾向,我们尊重人,推崇人性的光辉,人道主义的价值。当我们把人类的尊严转化为自我认同、自我意识的时候,我们很清楚唯一的答案在于——这个民族何时真正领会且学习回答一个非常质朴的问题:表面上,它关乎支配和服从;但归根结底,它关乎每一个中国人如何重新理解并处理与他人的关系,在一个所谓的关系社会,我们需要先抽离出来,尽可能地成为一个具有自我意识的个体,再回到我们熟悉的关系社会中,也就是说,我们必须反思我们的生活。

图5 领导-下属的常态化互动机制

作为领导,既要支配,又要善于从善如流;作为下属,既要服从领导以及制度,又要适时调动“个体自我意识效应”并尽力克制两种错误的认知,以纠正领导的失误。领导与下属互动的“理想状态”应该是"co-leading",领导与下属不仅是分享的,而且也应该是可以转换的[1]。它是一种角色、作用,而绝非一种位置。

(五)下属作用的重新发现

本研究聚焦“领导-下属”互动关系,然而特定成长经历、组织生活经验所“塑造”的敏感性更容易形成下属视角的解读。我们悬置领导决策的复杂性是一种技术性处理。我们深知“正确-错误-荒谬”这样的语汇并非明确无误的指称。考虑到经验世界的复杂性,首先是领导的决策错误难以识别(下属受层级限制,掌握信息不足,欠缺系统-全局的思考习惯),其次是领导的决策错误难以被确证(错误决策未必不能有好的结果,多种原因的复杂性),加之“正确-错误-荒谬”在不同时空条件下的可能转换,遂使声称下属准确判定领导决策的正确与错误显得过于自负。但是谁也不能否定在现实生活中“错误-荒谬”决策发生的必然性、显现性。我们选择“荒谬决策”将领导的决策错误极端化,比照常识和经验,那些错误十分明显、容易识别。比如HW对于当下管理学院学术评价和绩效考核的批评就几乎只有常识性意义。因此本研究更关注组织中的下属如何制衡和抵抗领导的“错误-荒谬”决策[45],以免酿成难以挽回的灾难。

领导作为组织中的少数群体并非不能纠正“自己”的错误,但我们认为本土领导的觉醒往往严重滞后。因为即使是错误的领导决策在积极配合型下属的支持和动摇型下属的跟进中,也会取得阶段性甚至较长期的自我肯定。而当这一过程逐渐演变为共犯结构时,或许已是积重难返。总寄望于领导(小群体)的“英明”,而下属要么投机,要么摇摆,要么逃避的剧情在我们有限的生命经验里已经上演的太多。下属,也正是下属才更容易发现领导决策的错误和荒谬,才更有责任以勇气和策略避免领导把组织、社会引向歧途——笔者承认这听起来有些反常甚至非常讽刺!领导-下属互动机制本土模型及其不同情境的应用已经较为详尽地展示了“下属承担纠错领导”所面临的挑战。有必要回顾一下我们所熟悉的现实是:(1)强大的历史文化、社会化过程所塑造的领导支配惯性-下属服从惯性是我们应对领导-下属互动的基本预设;(2)命运共同体错觉,惩罚-激励想象会抑制下属纠错的尝试;(3)积极配合型下属的“榜样”作用,摇摆派的跟随会抑制下属纠错的尝试;(4)过高的个体自我意识效应阈值会抑制下属纠错的尝试。但我们还是强调,作为下属的个体,潜在的群体,应该敢于直面现实,敢于承担责任,要发出声音,要有所行动。

我们或许无法想象凯利(Kelley)意义上的下属,(应该是)“自我驱动的、独立的问题解决者、忠实于群体和组织、勇敢的、诚实的、可信赖的”[10],也无法认同“下属(跟随)是一种关系角色,在其中下属有能力影响领导并且贡献于组织或群体目标的改进和达成。它主要是一种在层级化组织中向上的影响”[15]的乐观情绪。对于中国情境中的下属,如果意欲改变当下与领导互动中的诸多弊端,就应该努力尝试:(1)既珍视中国传统文化中的瑰宝,也要反思并尝试修正那些塑造着“支配-服从”预设的糟粕。既尊重中国家庭、学校、舆论、职场中的某些优秀传统,也要反思并尝试修正那些单方面加剧“驯化过程”的理念、制度和举措;(2)反思并尝试修正命运共同体错觉、惩罚-激励想象对于领导错误(荒谬)决策的抑制;(3)不要轻率地成为错误(荒谬)的积极配合者,成为贪念短期私利、无知怯懦的错误(荒谬)更为广泛的助力者;(4)每个人无论作为下属还是领导都应该关注人生的意义,尽量在“正确的方向上”降低个体自我意识效应的阈值,成为一个有底线、有原则、有历史感的更真实的自我;(5)最后,也是最重要地,作为普遍意义的下属的我们应该有所行动——世上从来没有什么救世主,全靠我们自己。

七、研究局限性

本研究主要取材于两个体制内“平凡人”(平庸者)有限的生活经历和社会观察,不可能覆盖到更广泛的中国人。“他们”所表现的“极端性”,比之那些敢于“我以我血荐轩辕”的仁人志士,不仅乏善可陈也的确欠缺“代表性”。我们推测在“他们”的精神世界中,不仅正向的“个体自我意识效应阈值”很低,而且一定不会过多受制于“命运共同体错觉”和“惩罚-激励想象”的束缚。本质上,“他们”很少接受大多数人中国人所习惯的“社会化过程”及“历史文化”的驯化。另外,对于某些敌视社会的“偏激型下属”也可能具有较低的个体自我意识阈值,也不会受到“命运共同体错觉”和“惩罚-激励想象”的约束,也不会习惯于“社会化过程”及“历史文化”的驯化。因此,本研究的解释力应该局限在多数中国人的“平均水平”。而且该模型在理论上也无法包含明确的“道德判断”,但这并不意味着我们没有自己的价值取向。我们从当下的经验感受出发,主要围绕组织(社会)的“荒谬性”加以分析,难免对更加全貌的“现实”有所曲解。最重要地,我们反思“经验”,建构理论的能力也非常有限,难免造成一连串的误读、误解。

八、小结

我们被社会所塑造,同时也塑造着社会。社会是抽象的、无主的,只有“我们”才是社会现实真正的建构者。很遗憾,在我们熟悉的组织(社会)环境里,许多人无论作为领导还是下属,当然也包括我们自己都习惯以无主的社会/环境为借口,不同程度地放弃了思想和行动的自主性,部分地放弃了我们应有的责任和担当。在极端的情况下,甚至掩埋了关乎人类尊严的“自我意识”。

无论是“共犯结构”,“领导正确决策的阻滞”,还是“领导荒谬决策的阻滞”,“领导-下属的常态化互动”,都隐含着一种非常明确的诉求。作为社会组织成员,我们必须重塑自我,重塑一种有信念、有责任、有担当的组织(社会)角色。而每一个体的自我重塑都需要一些直面“他人-社会-环境”的勇气以及切实的行动。作为一个中国人,身处21世纪的今天,即使在普遍荒谬的大气候中唤醒自我意识,追求自我价值已不该是什么奢侈品,而是作为文明社会人类之一员的不证自明的理由。尽管“漫漫长夜”让我们深知中国组织(社会)问题的复杂性,也深知从“积重难返”走向“人间正道”注定会异常艰辛。但就在此时,当我们有幸目睹执政党最高当局的存亡意识和强硬的反腐举措,尽管问题的严峻性不允许人们过于乐观,但毕竟看到了某种“共犯结构”破局的可能性。长远地看,“历史”也必须如此选择。

而源自个体“自我意识/认同”的唤醒,需要一种更加群体取向的基于常识、使命感、人类尊严的“普遍觉醒”——即文化的创造性转化[46],社会化过程的重塑。尽管在家庭教育、学校教育、职场培育等方面,某些流行做法正在反其道而行之(比如衡水中学的“事迹”)。但我们也欣喜地看到,周围越来越多的家长不再那么专制,不再那么功利,不再那么自以为是;作为教育工作者,总有人在通过努力意图引入新理念、新制度、新气氛,以传递责任、担当和尊严;我们毕竟“听到”了王石对行贿的抵触,“听到”了马云对政商勾结的反感;看到了一场声势浩大,“前所未见”的反腐运动正试图改造官员既有的心智和行为习惯。我们必须一起努力,避免荒谬的泛滥,避免病入膏肓、无药可救。

最后,有必要对我们探索中国本土领导的一系列理论思考稍加梳理。我们选择了一条与主流研究截然不同的研究路径(问题意识主要来自于有限的人生经历和社会观察,是归纳的;尝试用新概念、新机制重新诠释那些熟悉的组织(社会)现象,是思辨的)。我们首先对中国本土领导可能存在的更为本质的特征,即支配权进行了探索;又在系统理解领导作用的思路上提出了一个比较完整的研究框架;针对中国组织管理的现实,我们区分了两类非常本土特色的领导类型(机会型领导/幻觉型领导);直到今天,当我们“完成”这篇论文的时候,似乎终于明白了我们离经叛道的意义:我们不过一直在尝试与自己有限的人生经历对话,一直在尝试与读者分享我们或许幼稚的质疑、反思以及批判——事实上,我们一直试图通过对自己生命体验的理解向读者发出邀约。我们的“故事”未必展现了足够的严谨性、学术性和理论性。但我们很清楚自己的信念:只有理解了自己,才有可能理解组织;只有理解了组织,才有可能理解社会;只有理解了当下,才有可能理解历史。从理解自身生活出发以建构本土管理知识(理论)的尝试注定会对本土领导研究、中国本土领导实践有所启发。

[1] Van VUGT M,HOGAN R,KAISER R B.Leadership,Followership,and Evolution[J].American Psycologist,2008,63(3):182-196.

[2] 韩巍,席酉民.不确定性-支配权-本土化领导理论:和谐管理的视角[J].西安交通大学学报:社会科学版,2009,29 (5):7-17.

[3] 席酉民,韩巍.中国管理学界的困境和出路:本土化领导研究思考的启示[J].西安交通大学学报:社会科学版,2010,30(2):32-40.

[4] 韩巍,席酉民.机会型领导,幻觉型领导:两个中国本土领导的关键构念[J].管理学报,2012,9(12):1725-1734.

[5] OC B,BASHSHUR M R.Followership,leadership and social influence[J].The Leadership Quarterly,2013,24(6):919-934.

[6] COLLINSON D.Rethinking followership:a post-structuralist analysis of follower identities[J].Leadership Quarterly,2006,17(2) :179-189.

[7] Van VUGT M.Evolutionary origins of leadership and followership[J].Personality and Social Psychology Review,2006,10(4):354-371.

[8] BAKER S D.Followership:the theoretical foundation of a contemporary construct[J].Journal of Leadership and Organizational Studies,2007,14(1):50-60.

[9] THOROUGHGOOD C N,HUNTER S T,SAWYER K B.Bad apples,bad barrels,and broken followers? An empirical examination of contextual influences on follower perceptions and reactions to aversive leadership[J].Journal of Business Ethics,2011,100(4):647-672.

[10] UHL-BIEN M,RIGGIO R E,LOWE K B,et al.Followership theory:A review and research agenda[J].The Leadership Quarterly,2014,25(1):83-104.

[11] DERUE D S,ASHFORD S J.Who will lead and who will follow a social process of leadership identity in organization[J].Academy of Management Review,2010,35(4):627-647.

[12] MORRISON E W,MILLIKEN F J.Organizational silence:a barrier to change and development in a pluralistic world[J].Academy of Management Review,2000,25(4):706-725.

[13] CARSTEN M K,UHL-BIEN M,WEST B J,et al.Exploring social constructions of followership:A qualitative study[J].The Leadership Quarterly,2010,21(3):543-562.

[14] WERHANE P H,HARTMAN L P,MOBERG D,et al.Social constructivism,mental models,and problems of obedience[J].Journal of Business Ethics,2011,100(1):103-118.

[15] CROSSMAN B,CROSSMAN J.Conceptualising followership-a review of the literature[J].Leadership,2011,7(4):481-497.

[16] ALVESSON M.Leadership studies:From procedure and abstraction to reflexivity and situation[J].Leadership Quarterly,1996,7(4),455-485.

[17] 韩巍.论实证研究神塔的倒掉[J].管理学报,2011,8(7):980-989.

[18] 韩巍,席酉民.自我呈现与反思:组织管理研究的一种补缺性方法论[J].西安交通大学学报:社会科学版,2009,29(3):31-38.

[19] BOJE D M,OSWICK C,FORD J D.Language and Organization:The Doing of Discourse[J].Academy of Management Review,2004,29(4):571-577.

[20] SPARROWE R T.Authentic leadership and the narrative self[J].The Leadership Quarterly,2005,16 (3):419-439.

[21] 韩巍.管理学界应该接纳思辨研究[J].管理学家:学术版,2011,4(7):23-36.

[22] 伽达默尔.真理与方法[M].洪汉鼎,译.北京:商务印书馆,2007:24-26.

[23] PARRY K,MUMFORD M D,BOWER I,et al.Qualitative and historiometric methods in leadership research:A review of the first 25 years of The Leadership Quarterly[J].The Leadership Quarterly,2014,25(1):132-151.

[24] ALVESSON M,SVENINGSSON S.The great disappearing act:difficulties in doing ''leadership''[J].The Leadership Quarterly,2003,14(3):359-381.

[25] HAWKINS M A,SALEEM F Z.The omnipresent personal narrative:story formulation and the interplay among narratives[J].Journal of Organizational Change Management,2012,25(2):204-219.

[26] 韦尔策.社会记忆:历史,回忆,传承[M].季斌,王立君,白锡堃,译.北京:北京大学出版社,2007:179-194.

[27] 韩巍.学术探讨中的措辞及表达:谈《创建中国特色管理学的基本问题之管见》[J],管理学报,2005,2(4):386-391.

[28] 韩巍.从批判性和建设性的视角看“管理学在中国”[J].管理学报,2008,5(2):161-168.

[29] 韩巍.珍惜学术表达的自由:对《出路与展望:直面中国管理实践》的响应与批评[J].管理学报,2011,8(3):365-370.

[30] 韩巍.管理研究认识论的探索:基于“管理学在中国”专题论文的梳理及反思[J].管理学报,2011,8(12):1772-1781.

[31] 韩巍.学术评价的回归及业绩管理的矫正[J].西安交通大学学报:社会科学版, 2014,34(3):8-17.

[32] AUVINEN T P,LAMSA A M,SINTONEN T,et al.Leadership Manipulation and ethics in storytelling[J].Journal of business ethics,2013,116(2):415-431.

[33] 伯基特.社会性自我[M].李康,译.北京:北京大学出版社,2012.

[34] BARBUTO J E.Influence triggers:a framework for understanding follower compliance[J].Leadership Quaterly,2000,11(3):365-387.

[35] 朱迪斯.权力的精神生活:服从的理论[M].张生,译.南京:江苏人民出版社,2009:7.

[36] 阿伦森.社会性动物[M].邢占军,译.上海:华东师范大学出版社,2007:9-41.

[37] 李汉林.中国单位社会:议论,思考与研究[M].上海:上海人民出版社,2004:62.

[38] TEPPER B J.Consequences of abusive supervision[J].Academy of Management Journal,2000,43(2):178-190.

[39] 福柯.规训与惩罚[M].刘北成,杨远婴,译.北京:生活·读书·新知三联出版社,2012:337-354.

[40] GARDNER W L,AVOLIO B J,LUTHANS F,et al."Can you see the real me?" A self-based model of authentic leader and follower development[J].The Leadership Quarterly,2005,16:343-372.

[41] 杨中芳.如何研究中国人[M].重庆:重庆大学出版社,2009:200.

[42] COURPASSON D,DANY F.Indifference or Obedience? Business Firms as Democratic Hybrids[J].Organization Studies,2003,24(8):1231-1260.

[43] 伯格,卢克曼.现实的社会建构[M].汪涌,译.北京:北京大学出版社,2009:1-16.

[44] ASTLEY W G.Administrative Science As Socially Constructed Truth[J].Administrative Science Quarterly,1985,30(4):497-513.

[45] PIVEN F F.Can Power from below Change the World? [J].American Sociological Review,2008,73(1):1-14.

[46] 林毓生.中国传统的创造性转化[M].北京:生活·读书·新知三联出版社,1988:324-330.

(责任编辑:张 丛)

The followers change the world:The construction of an indigenous interactive mechanism of the leaders and the followers

HAN Wei1,XI Youmin2,3

(1.College of Management,Shenzhen University,518060;2.School of Management,Xi′an Jiaotong University,710049;3.Xi′an Jiaotong-Liverpool University,215123)

Drawing on the researcher′s personal growth,organizational experience and their observation on society,the paper constructs an indigenous model of interactive mechanism of the leader and the followers,which could offer a deep interpretation on several organizational (social) phenomena.The author argues,for the sake of cooperation between the leaders and the followers in Chinese context,firstly,we need to trigger the followers′(leaders′)individual self-awareness effect and to inhibit their two kinds of misconceptions when they work together,secondly,we need to transfer the individual self-awareness effect into the collective consensus that could help us to reject the leaders′ wrong decisions and followers′ wrong doings,finally,in the long run,only if we reshape our socialized process so as to change the Chinese mind-set and behavior pattern of the leader and the follower,we can find the ways to avoid the recurrent organizational (social) crisis as far as possible.

Indigenous interactive mechanism of leader and followers;Habitual obedience;Misconception on community belonging;Imagination of sanction and incentive;Individual self-awareness effect;Structure of common crime

10.15896/j.xjtuskxb.201502001

2014-11-30

国家自然科学基金重点项目(71032002,71232014)

韩巍(1969- ),男,深圳大学管理学院副教授;席酉民(1957- ),男,西安交通大学管理学院教授,博士生导师,西交利物浦大学执行校长。

时间] 2015-01-19

www.cnki.net/kcms/detail/61.1329.c.20150119.1018.001.html

C93-03

A

1008-245X(2015)02-0001-15