新常态下管理之变的双重含义及分析

徐艳梅 徐宏霞

“新常态”最先由美国太平洋基金管理公司总裁埃里安(Mohamed El-Erian)提出。尽管在不同领域有不同含义,但“新常态”在宏观经济领域被西方舆论普遍形容为危机之后经济恢复的缓慢而痛苦的过程。在埃里安提出“新常态”概念后,不同领域的人士在金融、商业和宏观经济等领域给出过不同的含义。在2010年举行的第40届达沃斯论坛上,有嘉宾提出,世界也许再也无法回到金融和经济危机前稳定的“正常”状态,它将面临一个全新的“正常”状态。

国家主席习近平去年在河南考察时指出,我国发展仍处于重要战略机遇期,我们要增强信心,从当前我国经济发展的阶段性特征出发,适应“新常态”,保持战略上的平常心态。由此,“新常态”概念逐步深入人心并成为一种比较广泛的共识。

归纳各方人士有关“新常态”基本特征与基本格局的界定及概括,大体包含以下三个方面:一是中国经济从高速增长放缓到中高速增长;二是中国的经济增长模式从粗放式增长变成创新和消费驱动增长;三是同一般经济增长时期相比,这个时期要把防风险放到更为重要的位置,要充分认识改革的困难,充分估计风险释放的压力。

“新常态”的出现,改变了企业的外部环境及资源空间,特别是对那些以往习惯了机会驱动的企业而言,更是如此,因此,从管理的角度讲,“新常态”使向管理要效益的问题再一次凸显出来。对企业而言,面对外部环境由旧常态向“新常态”的转变,当然必须以技术之变、业务之变、服务之变等一系列变化给予应有的应对,而这一切,统合起来最终逃不脱管理之变,即管理之变是企业对“新常态”作出的最基本反应。

管理之变隐含着两方面的内容:一是人们通常意义上理解的变,即变化、变革、突破式创新、革命、颠覆性的巨变。这些年来,随着信息及互联网技术的飞速发展,我们已经看到太多涉及管理理论、商业模式、管理方法等的巨变,如:理念层面的商业生态系统、蓝海战略、长尾理论;商业模式层面的跨界竞争、平台战略等等。这些变化,使所有涉及商业活动的个体及组织无不感受到变化带来的从心智至行为的影响,并且这种影响还在继续向外发生作用:日新月异。所以,今天的社会是一个典型的变化着的社会。一方面,个体及组织要积极适应这种变化;另一方面,更要主动思考并不断预测、寻求、捕捉并掌控下一步变化的方向,引领变化、制造变化、推动变化,即大家不仅做着变化的从属者,更争着要做变化的主导者。

商业生态系统的“新常态”

及其带来的变化

在全球及国际商务大背景下,一些来自理论、思想层面的新观念,来自行为层面的新举措,正在逐步成为一种“新常态”表现出来,对现实及对未来产生着潜移默化而又深刻的影响。企业洞悉这些国际“新常态”影响的必要性等同于或称重要于对国内“新常态”的把握与了解。

2006年,为表彰一种从社会底层推动经济和社会发展而进行的努力,诺贝尔和平奖授予了孟加拉的穆罕默德·尤努斯和他创办的孟加拉乡村银行,因为其以满腔的激情、虔诚而强烈的道义感去关注那些处于饥饿与赤贫中的穷人,在短短的30年中,他实践的组织,从27美元(借给42个赤贫农妇)微不足道的贷款艰难起步发展成为拥有近四百万借款者(96%为妇女)、1 277个分行(分行遍及46 620个村庄)、12 546个员工、还款率高达98.89%的庞大的乡村银行网络。

无独有偶,在同一时间,“核心竞争力”概念提出者、著名管理思想家、密歇根大学教授C.K.普拉哈拉德的研究也一直关注在相似的领域,与其他专注于财富增长模式的研究者大相径庭,这一次,普拉哈拉德的关注点似乎转了方向。经过潜心研究,普拉哈拉德撰写出版了他的《金字塔底部的财富》一书,书中的核心观点是:金字塔底层的平民,才是企业真正的衣食父母。他发现,真正的穷人同时也是具有价值意识的消费者。穷人、民间社会组织、政府和大企业之间的合作,能够开创世界上最大的、增长最快的市场。“为什么依靠现有的技术、管理知识和投资能力,我们仍不能解决全球最贫困人员的现实问题?”带着这样的思考,作者以栩栩如生的笔墨,描述了发生在世界各地金字塔底部市场中的创新实践,并对这些实践的理论内涵进行了深度挖掘。书中的内容对改变企业家、政府官员乃至普通大众对贫困问题及解决方案的看法将产生重要影响。

尤努斯的身体力行与普拉哈拉德的理论抽象的最大贡献是不约而同地挑战了此前的定论性的内容:尤努斯以百折不挠的精神和无比的坚韧挑战传统的金融体系与无效率的官僚体制;普拉哈拉德以客观、独特的视角和学者的缜密探寻社会财富增长的真义和佳径,是对富人经济、超额利润、高附加价值等企业获利手段的深刻反思。

诺贝尔和平奖的颁发及普拉哈拉德的研究是否预示着什么?

《哈佛商业评论》英文版编辑部每年年底都会推出年度最热的Management Ideas,回顾这一年中管理学领域出现的最热门、最重要或最新鲜的理念。近来,网上流行一篇题目为《2014年美国商业高管拽了哪些词》的小文,提到:新权力(New Power)、超级顾客(Super Customer)、“韧性”公司(Resilient Company)、蓝海领导力(Blue Ocean Strategy)、人才经济(Talent Economy)、首席技术营销官(CMT:Chief Marketing Technologist)、竞争战略2.0(Competitive Strategy)、分拆人力资源部(It's Time to Split HR!)、供应链新模型(Supply-Chain Disruption)、战略式办公室设计(Strategic Office Design)、女性在职场中的“选择性退出”(Opt out)、资本主义窘境(CAPItalist Dilemma)等新概念。其中,最新的一个概念或提法是由杰里米·黑曼斯和亨利·狄姆斯于2014年12月提出的《“新权力”时代》。

《“新权力”时代》的主要观点是,主宰全球的权力正在悄然发生变化。这些转变背后是两股不断增长的权力博弈:旧权力和新权力。

旧权力——类似货币,掌握在少数人手中,一旦得到,拥有者会小心翼翼地将其守护起来,拥有这些权力的人可以“挥金如土”。旧权力封闭,难以获得,由领导者驱动。旧权力是一种特权,它的运行方式是“下载”和“捕获”。

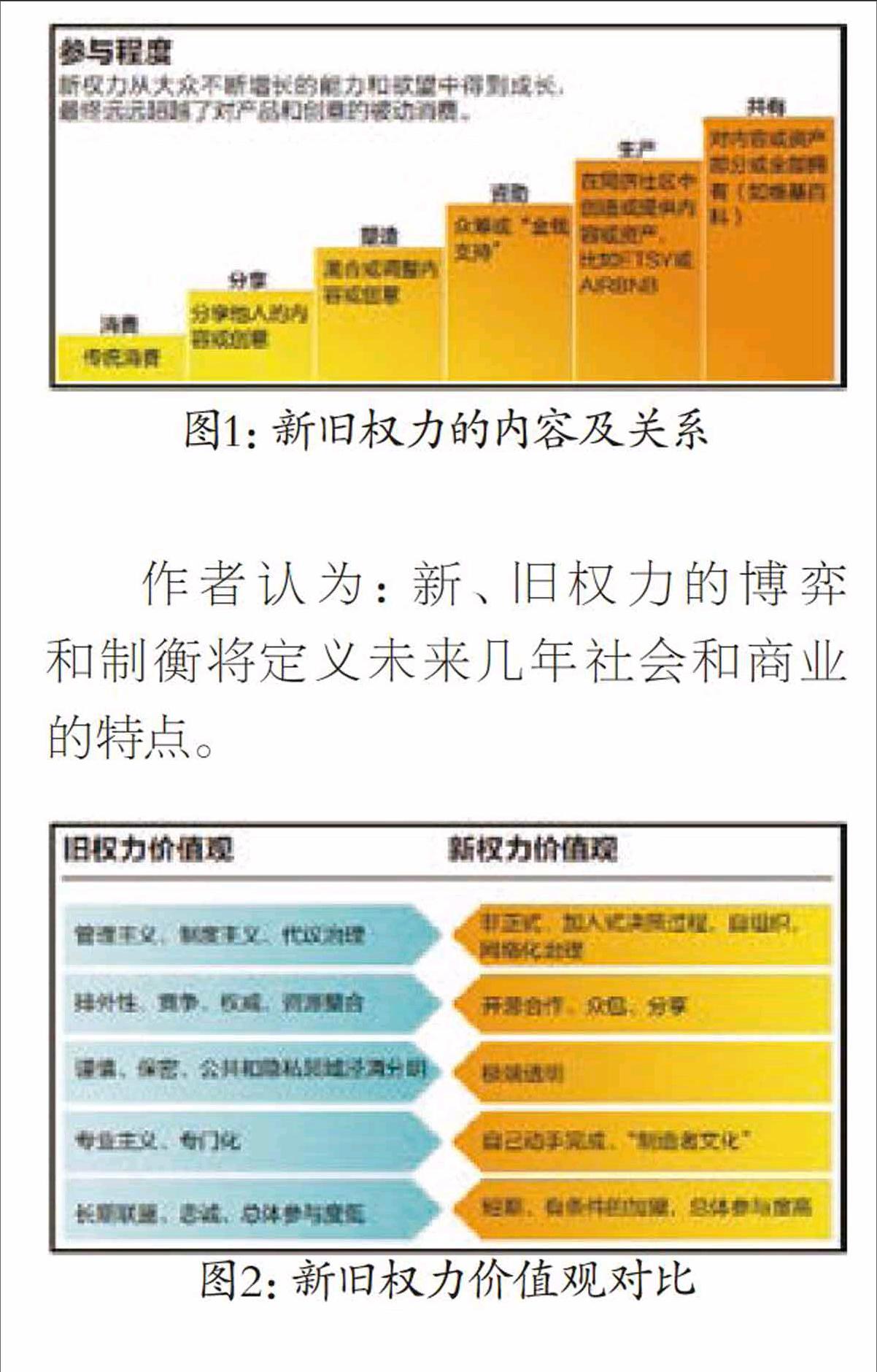

新权力——类似电流,是由多种力量汇聚而成。新权力开放,鼓励参与,同侪驱动(peer-driven,来自同事、同辈、朋友之间的驱动力)。它的运行方式是“上传”并“扩散”。它就像水流和电流,在汇聚时力量最大。新权力更侧重引导而非囤积。参见图1。

图1:新旧权力的内容及关系

作者认为:新、旧权力的博弈和制衡将定义未来几年社会和商业的特点。

图2:新旧权力价值观对比

看到这些概念与内容,再结合现实商业世界已然发生的某些变化,如部分新兴组织的产生与形成:领英、谷歌、Lyft、Etsy、赫芬顿邮报、维基百科等等,似乎能够嗅出商业界、管理界的某些变化,这些变化正日益成为“新常态”。公众、公开、底层、分享、非正式等概念底色有越来越重的味道,从而明显地区别于以往的框架和结构。

如果我们将上述这些看似不相同的问题扯到一起(诺贝尔奖、金字塔底层、新权力时代)会发现,好像其中存在着某些共性的内容。而其出现的时间又是如此接近,所以,这一切都预示着“新常态”不仅已经出现,而且特征明显。

再进一步联想一下先前已然出现的部分概念,如长尾理论、微利时代、商业生态系统等就更明确了,即:世界真的已经进入一种“新常态”,这是一种从顶至底、从纵至横、从闭至启、从竞至和的既有突变亦有渐变的过程。很多理念均发生了根本性的变化。如:企业成功的标志是什么?利润、做大做强、国内第一、世界知名……都不是。在商业生态系统的理念体系下,企业成功的唯一标志是:不死。企业只要活着,就是最大的成功。所以前两年商务圈中会有“长寿公司”“基业长青”等概念流行。

行文至此,不禁联想到两年前到安徽小岗村的一次调研,此后还看过的一篇短文《“最难搞”的小岗村是如何搞定的——沈浩扁平化管理的启示》(仝志辉,《同舟共济》2010年第2期,第3页)。小岗村全国闻名,先进人物沈浩事迹感人,而沈浩之所以感人,媒体报道的内容大多是关于他如何实干苦干、以身作则、大公无私、爱党爱民等道德情操层面的事迹。这当然至关重要。但客观评价,沈浩除了上述先进事迹之外,还有一整套管理方法,具体而言是他采用了典型的“扁平式管理”,即在管理者与被管理者之间相对均衡地分配政治权力与经济权力。通过照顾村民的切身利益和团结起一个精英团队等一系列扁平化的组织运作程序,最大限度地激发和调动农民的积极性、主动性和创造性,改变了小岗村的面貌。

依照管理学理论,扁平式组织结构实现是有其条件要求的,在组织管理的发展过程中,扁平式结构也是出现在锥型结构之后的,即扁平式组织是信息技术迅速发展及企业外部环境日益复杂的产物,它还有赖于决策权的分散、中下层管理者的管理能力及员工的素质。换言之,组织化程度极低的中国农村管理是不具备实行扁平化管理条件的,而只能实行科层式的管理。但沈浩的管理实践,却以事实证明了在资源、管理人才均不充裕的广大农村地区,扁平化管理有其存在的迫切性和必要性。

这个例子,是动态管理(管理之变)的最佳佐证,同时,它暗合了低成本管理、力量来自金字塔底部、分享、共有等时代精神。

“新常态”下中国企业

管理之变的重点

“新常态”意味着许多东西,就国内而言,还意味着企业搭乘经济快车的机会少了,利用垄断优势、政策保护的空间少了,甚至消费等行业指望政府大宗买单的机会也不多了……总之,企业要回归本源,踏实经营,精准定位,方能持续发展。但这并不等同于企业外部环境趋劣,相反,企业之间更多了平等、公平竞争的机会。

在这种背景下,企业管理之变的另一层含义是:回归本源。重新学习、理解、认识自工业革命以来人类积累下来的有关管理的基本原理和思想,用以指导管理实践,走出一条中国式的理性管理之路。真正使管理发挥效力,在此基础上,实现变外生发展为内生发展,变扩大式再生产而为内涵式再生产,变利用市场机会发展而为利用企业内部资源发展,变依靠政策机遇发展而为依靠人力资本发展。

中国改革开放30多年,接受和引入西方管理思想30多年,理论、概念毫不匮乏,但对管理应有之意的理解还很有自身特色,中国企业在传统的威权社会环境与国际管理普适原则之间,基本尚处于“以我为主”的状况。而中国企业最终选择什么,将决定未来中国商业社会的底色:现代化、遵从商业价值,还是社会化、遵从潜规则?

中国式思维根植传统的农业文明,且未经工业文明的正式洗礼。这种状况与建立在民主与人本基础上的现代文明存在着巨大差异。有人说,西方人管理逻辑的起点是“组织”,而中国人管理逻辑的起点是“人”,此话的具体译义为:西方管理强调制度理性,中国管理强调道德约束。西方传来的管理理念,重点在组织制度、层次、结构,也就是组织能力,这种理论在与处于转型期的尚不成熟的商业社会相匹配时,会产生许多变异,即我们在应用西方这些已经是很平常的管理理论时,常常不自觉地“中国化”,使许多理性价值、商业价值蜕变为非理性、权谋与不规则竞争。

另一种更值得警惕的误解是:近些年来,西方的管理思想在经历了组织能力发展、理性管理等阶段后,逐渐向关注个人特性和组织文化的方向发展。这种变化的结果传入中国后,常常进一步被“误解”为管理的源头在中国,在我们的古训之中。进而小视西方管理理论与管理思想的现实作用,更拒绝学习、吸纳西方极具特色、极具效用的管理的流程、管理方法,使中国式管理难于真正步入体系化、规范化、可操作化的范畴,也最终难于发现管理流程化、科学化、标准化的实际作用。实际上,与工业及制造文明有着内在亲和力的西方管理理论及管理思想是一个逐步进化的发展过程,从最初强调标准化、定量化的科学管理,进化至强调人际互动的行为科学,通过对行为科学局限性的反思,再进一步提升至前两阶段合璧的管理科学阶段,为现代管理阶段奠定了坚实的基础,待现代管理走向高度理性管理的误区之后,企业文化理论应运而生。此过程,历时百年,是一个典型的否定之否定、螺旋式上升的过程。基于此,中国的企业管理,意欲实现追赶和弯道超车,比较可靠的方式也只能是提高单位阶段上的行进速度。断然超越某些发展阶段而直抵目标的机率并不大。

所以,对中国的企业而言,“新常态”下的管理之变,首先是认识企业的外部环境将不再有前30年快速发展的大好形势,“萝卜快了不洗泥”的局面恐不再多有。企业发展拼至最终即是管理质量及管理水平。此前,不遵从管理原则,不借助管理实力,不理会管理方法,甚至不形成核心能力,也许还能够在市场上、在行业内潇洒行进、游刃有余。但未来一段较长的时间内,也即“新常态”后,这种格局恐难长久。所以,企业必须实施 “管理之变”,由“潜管理”向“实管理”转变,由“伪管理”向“真管理”转变,由“经验管理”向“科学管理”转变。

(徐艳梅,中国科学院大学管理学院 博导、教授;徐宏霞,聊城大学东昌学院 讲师)

(责任编辑:罗志荣)