后半规管良性阵发性位置性眩晕Epley手法治疗后不同体位限制时间对疗效的影响

洪安辉 雷伟东 吴杰贤 黄小良

广东省台山市人民医院康复科,广东台山529200

良性阵发性位置性眩晕(BPPV)是源于内耳的眩晕性疾病,是由头部运动到某一特定位置(“激发体位”)时出现的眩晕症状,目前认为主要原因是内耳半规管或壶腹脊的耳石位置改变引起的,可以用手法复位的方法进行治疗[1]。有研究表明,随年龄增长BPPV 的发病率呈上升趋势,其中后半规管BPPV(PC-BPPV)的发病率占80 ~90%[2]。Epley 手法是临床常用的复位方式,但关于治疗后是否需行体位限制提高复位成功率,加强复位效果和减轻复位后头晕残留症状,及减少症状复发及具体体位限制时间长短的影响尚仍有争议。文章对比分析了体位限制24h 与72h 对Epley 手法治疗PC-BPPV 效果的影响,以探讨体位限制时间与治疗效果的关系,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2011 年4 月~2013 年12 月我院住院治疗的PC-BPPV 患者73 例作为研究对象,均符合《BPPV 的诊断依据和疗效评估》[3]拟定的PCBPPV 诊断标准,男31 例,女42 例,年龄为45 ~69岁,平均(61.3±2.6)岁,首次就诊时症状持续时间为1 ~24h,平均(6.15±1.06)h。发病次数:21 例首次发病,52 例发病>2 次。基础疾病:17 例高血压,9 例糖尿病,4 例慢性中耳炎,28 例高血脂。本组患者均了解并同意入组观察。均已排除明显脑器质性病变、精神异常、严重颈椎病、耳蜗损害症状、由其他因素诱发的眩晕症状者。根据体位限制方式将患者分为对照组(35 例)和观察组(38 例),两组年龄、发病次数、基础疾病等差异无统计学意义(P >0.05)。

1.2 治疗方法

两组患者入院后均行Epley 手法治疗。患者于床沿取坐位,以后躺时头部露于床外为宜,在术者辅助下迅速取仰卧头悬位,下垂角度为30°左右。头部向患侧扭动45°,眼震消失后维持1min;头部和躯干呈水平线向左转90°,头部下垂45°,眼震消失后维持1min;取坐位头部向前倾斜20°,眼震消失后维持1min。治疗后嘱咐患者保持直立头位,复位后尽量避免抬头、低头、弯腰,睡觉期间取半卧位,取软枕置于头部将其垫高。对照组体位限制时间为72h,观察组体位限制时间为24h。

1.3 观察指标

(1)两组治疗后3d 参照《眩晕症的诊断与治疗》[4]评估PC-BPPV 疗效标准,显效:无眩晕或位置性眼震;有效:眩晕或位置性眼震减轻;无效:眩晕或位置性眼震未见明显改善,长期反复发作;(2)随访9 ~12 个月观察两组疾病复发率及中位复发时间;(3)治疗期间行DARS 评分(眩晕量表评分系统),评估内容包括站立,行走,定向等,每项6分,分值低者提示舒适度高。

1.4 统计学方法

数据输入至统计学软件SPSS19.0 中进行分析,计数资料采用百分比表示,行x2检验,计量资料采用()表示,行t 检验,P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床疗效

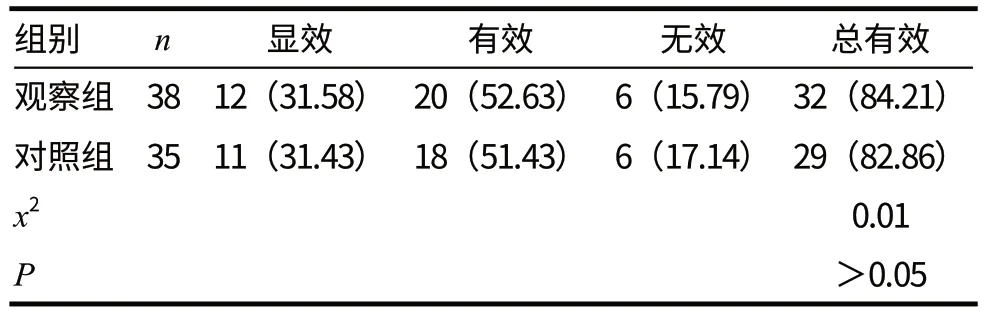

观察组治疗有效率为84.21%与对照组82.86%比较,差异无统计学意义(P >0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效比较[n(%)]

2.2 复发情况和舒适度评分

两组复发率和中位复发时间差异无统计学意义(P >0.05),观察组舒适度评分为(11.03±3.25)分显著低于对照组(16.69±2.15)分,差异具有统计意义(P <0.05)。见表2。

表2 两组复发时间和舒适度评分比较

表2 两组复发时间和舒适度评分比较

组别 复发率 中位复发时间(个月) 舒适度评分(分)观察组 3(7.89) 7.10±1.52 11.03±3.25对照组 4(11.43) 6.78±1.71 16.69±2.15 x2/t 0.26 0.27 8.84 P >0.05 >0.05 <0.05

3 讨论

BPPV 是临床常见的眩晕类型,其中以PCBPPV 的发病率最高[5]。目前,BPPV 的发病机制尚不明确,可能与耳石脱落入半规管内有关。Epley 复位手法是临床治疗PC-BPPV 常用方式,具有操作简单、经济、疗效显著的特点,可提高患者的耐受性。有学者指出,不同与Sermont 管石解脱法,Epley 管石复位主要借助头部活动促使管石在自身重力作用下,重新回到椭圆囊内,对半规管动力学的影响相对较小[6-7]。大量研究结果表明,Epley 管石复位治疗可有效改善BPPV 眩晕症状,提高生活质量[8-10]。

目前,临床上关于BPPV 患者行Epley 管石复位后是否行体位限制及体位限制时间尚存在有不同的看法。部分学者认为,复位治疗后进行体位限制可提高疾病复位成功率,有利于提高治疗效果。然而,更多国内外学者认为,复位后体位限制与疾病治愈率和复发率无关。有的学者提出,体位限制对疾病治疗无影响,但体位显示具有一定的安慰剂效应,可能影响患者自我评估身体状况[12]。

为了解后半规管良性阵发性位置性眩晕治疗效果与Epley 手法治疗后不同体位限制时间的关系,分为体位限制24h 与72h 两组,发现本组研究中,两组治疗效果、复发率及中位复发时间差异无统计学意义(P >0.05)。结果显示,体位限制与Epley 手法治疗效果无关。严韬等[13]研究体位限制对Epley 管石复位治疗PC-BPPV 效果的影响,发现治疗第10 天体位限制组治愈率为100%,非体位限制治疗有效率为98%,与本组研究结果一致。本组研究中,观察组舒适度评分为(11.03±3.25)分显著低于对照组(16.69±2.15)分,差异具有统计意义(P <0.05)。但观察组DARS 评分明显低于对照组,差异具有统计学意义(P <0.05)。有学者指出,Epley 管石复位治疗期间行体位限制,可能导致患者无法正常参与运动锻炼、购物等活动,部分患者可能因无法适应睡眠体位而出现失眠症状,导致生活质量下降[14]。国内研究表明,手法复位治疗后行体位显著,患者需要在特定时间内保持颈部直立,若时间过长,可能造成颈部酸痛[15-16]。

综上所述,体位限制时间与Epley 管石复位治疗PC-BPPV 的复位成功率、症状复发率及复发时间无显著相关性。数据显示短时间的复位后体位限制(24h)可以提高患者的舒适度,有利于BPPV患者的康复。考虑可能的机制是体位限制避免了激发体位的出现避免诱发部分耳石的移动,同时减少了出现剧烈的眩晕及伴随的副交感症状在心理上对患者有良性暗示影响。更细致的原因还需积累更多的病例进行观察总结。

[1] 齐志勇,张治平,呼和牧仁,等.突发性耳聋并发良性阵发性位置性眩晕的临床分析[J].现代中西医结合杂志,2012,21(18):1981-1982.

[2] 谭俊,于栋祯,冯艳梅,等.复位治疗椅辅助治疗后半规管良性阵发性位置性眩晕的疗效观察[J].听力学及言语疾病杂志,2013,21(2):109-111

[3] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会,中华医学会耳鼻咽喉科学分会.BPPV 的诊断依据和疗效评估(2006,贵阳)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2007,42(3):163-164.

[4] 张素珍.眩晕症的诊断与治疗[M].北京:人民军医出版社,2001:130-144.

[5] 李艳成,庄建华,徐瑾,等.良性阵发性位置性眩晕患者326例临床特征分析[J].中华神经科杂志,2012,45(6):414-417.

[6] 邓杉杉.改良Epley复位法联合氟桂利嗪治疗后半规管良性阵发性位置性眩晕68例[J].山东医药,2014,54(12):106-107.

[7] 刘兴健,吴子明,张素珍,等.良性阵发性位置性眩晕的Epley 手法治疗[J].医学研究杂志,2011,40(3):128-129,

[8] 张继振.后半规管良性阵发性位置性眩晕的耳石复位治疗[J].中风与神经疾病杂志,2010,27(11):1027-1028.

[9] 张青俊,林彦涛,尚小领,等.后半规管良性阵发性位置性眩晕的诊治[J].河北医药,2010,32(20):2880-2881.

[10] 周晓娟.Epley 手法复位治疗后半规管良性阵发性位置性眩晕[J].现代中西医结合杂志,2010,19(24):3082-3083.

[11] 杨睿,杨静,康文艺,等.两种不同复位方法治疗后半规管良性阵发性位置性眩晕[J].国际耳鼻咽喉头颈外科杂志,2012,36(3):181-182.

[12] 原红艳,张淑香.药物与耳石复位治疗后半规管良性阵发性位置性眩晕的疗效分析[J].听力学及言语疾病杂志,2015,23(1):82-84.

[13] 严韬,黄华栋,李冬辉,等.良性阵发位置性眩晕Epley复位后用与不用体位限制疗效比较[J].浙江临床医学,2014,16(4):590-591.

[14] 袁慧萍,宋永斌.良性阵发性位置性眩晕的治疗进展及心理评估[J].神经疾病与精神卫生,2013,13(4):420-423.

[15] 田颖,崔潇,张涛,等.不同方法治疗后半规管良性阵发性位置性眩晕疗效分析[J].听力学及言语疾病杂志,2013,21(3):235-238.

[16] 于吉友,刘永海.不同耳石复位法应用于良性阵发性位置性眩晕的临床效果分析[J].中国医药科学,2014,4(21):16-19.