临床护理路径模式在缺血性脑血管病介入治疗中的应用

张艳娣,谢 玉,朱俐俐,莫翠芳

(南方医科大学附属小榄医院,广东 中山 528415)

临床护理路径模式在缺血性脑血管病介入治疗中的应用

张艳娣,谢 玉,朱俐俐,莫翠芳

(南方医科大学附属小榄医院,广东 中山 528415)

目的探讨脑血管病介入治疗中临床护理路径模式的应用方法与效果,以便改善护理质量,提高脑血管病的治愈率,节约医疗费用。方法将37例脑血管病患者按照住院先后顺序随机分为对照组和观察组。对照组使用常规的护理方法,观察组则在对照组的基础上采用临床护理路径模式,分析并比较2组患者的护理效果。结果观察组患者在待术时间、术后穿刺部位并发症、住院时间与住院费用方面均显著低于对照组(P<0.05);观察组总体满意度显著高于对照组(P<0.05)。 结论 临床护理路径模式能提高脑血管病患者护理工作质量的意义在于缩短介入治疗患者的待术时间与住院时间,降低其术后并发症,促进患者早日康复的同时减轻患者的经济负担,值得推广。

脑血管病;介入治疗;临床护理路径

临床护理路径(clinical pathway of nursing,CPN)即针对某一病种的监测、治疗、康复和护理所指定的一个有严格的工作顺序、有准确的时间要求的照顾计划,以减少康复的延迟及资源的浪费,使护理服务对象可以获得最佳的医疗护理服务质量[1]。脑血管病作为目前临床上发病率、致残率与病死率较高的疾病之一,给中老年人的健康带来巨大威胁,其中缺血性脑血管病占到了脑血管疾病的2/3以上[2]。近年来,伴随着神经内科介入技术的进步与发展,在缺血性脑血管病的临床治疗方面提供了更为有效的手段。所谓脑血管病介入治疗方法,是指经皮股动脉穿刺,在体内注入足量肝素,使患者全身肝素化,并通过数字减影脑血管造影(DSA),在血管内行介入手术的方法[3]。本研究探讨了缺血性脑血管介入治疗患者实施CPN的效果,现将结果报道如下。

1 临床资料

1.1一般资料 选择2012年6月—2013年12月在我院神经内科介入治疗的37例脑卒中患者为研究对象,其中男21例,女16例,年龄36~79岁,平均62.9岁;脑梗死18例,TIA脑缺血发作19例。纳入标准:①患者病程中均有一过性TIA,并留有明显的神经功能缺损,主要表现为偏瘫、肢体无力麻木、头晕、语言障碍等;②经CTA、MRA初步诊断,经DSA脑血管造影证实有不同程度的脑动脉狭窄,其中狭窄率大于70%者20例,50%~70%者17例;③患者对本研究知情同意并签署知情同意书。排除标准:①患者具有严重的心、肾等重要器官疾病,并经积极控制治疗后,症状未见好转;②患者患有甲状腺功能亢进、恶性肿瘤等慢性消耗性疾病;③非缺血性脑血管患者;④患者拒绝或者不配合进行本研究。按入院先后顺序排号,将患者随机分为2组:CNP组19例,对照组18例。2组性别、发病年龄、脑部缺血性病情等比较差异无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。

1.2方法 对照组遵医嘱实施常规护理,包括术前进行健康宣教,开展心理护理,进行术前详细体检,术后24 h内严格静卧制动,严格在术后进行抗凝药物的护理,并按缺血性脑血管病护理常规监测病情(重要生命体征),如有不适立即报告医生进行相应对症处理。观察组在对照组缺血性脑血管病护理常规的基础上,在CPN指导下进行护理。

1.2.1CNP的制定 查阅国内外最新文献资料,在结合患者具体病情的基础上,进行精确的临床分析,并制定适合患者的、科学的、合理的护理路径表:以入院时间为横轴,以入院指导、心理护理、常规准备、术前训练、术后并发症的观察,用药、治疗、护理、饮食指导、出院指导等护理手段为纵轴,制定日程表。在护士长的管理下,责任护士执行上述CNP各项相关的护理内容,做好及时、准确登记。

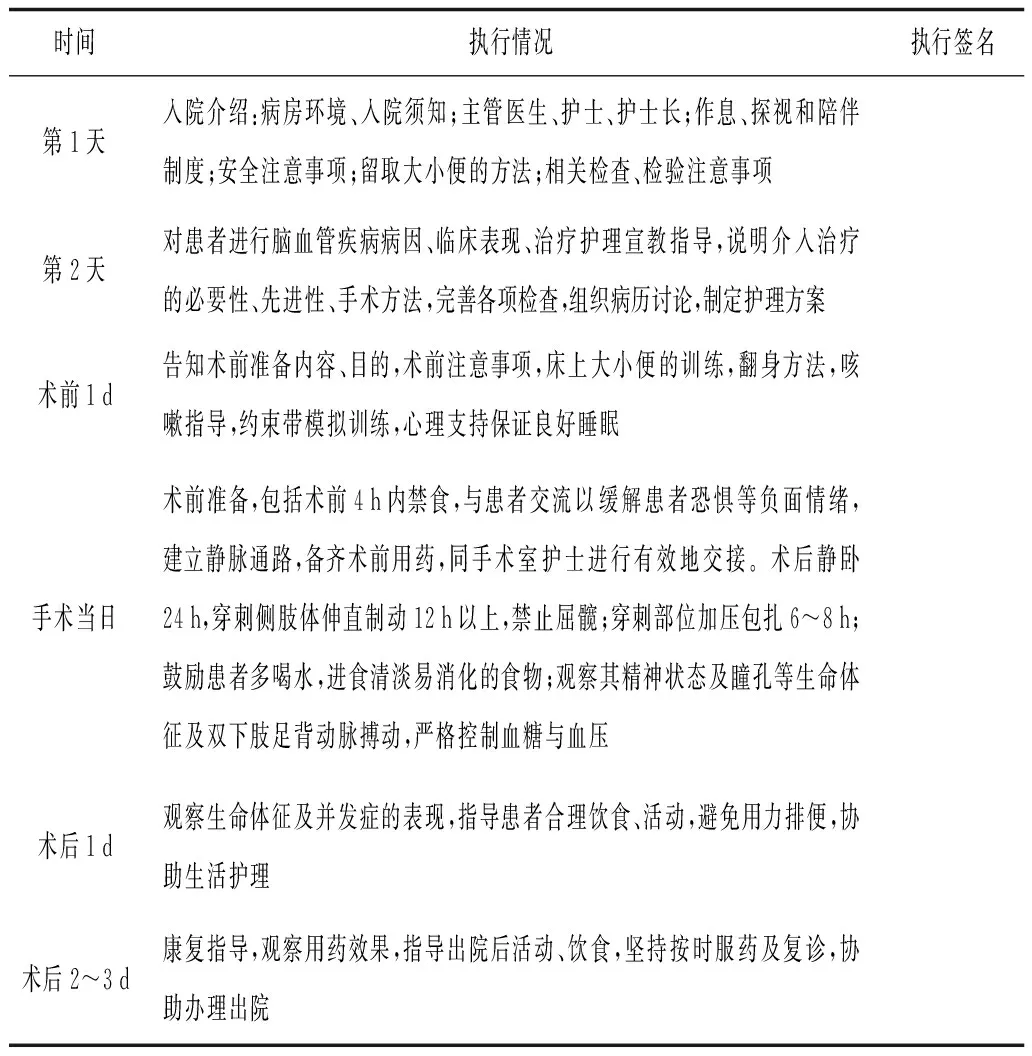

1.2.2CNP的实施 由责任护士按照护理路径规定的内容按步骤实施当日的护理项目,见表1。

表1 脑血管介入治疗护理干预路径表

1.3变异处理 实施途中患者若发生病情变化,未按照临床路径方向发展,必须在护理记录单中详细记载,管床护士必须与护士长、主管医师按变异表进行包括变异问题、变异原因、解决方法和处理措施等分析记录。

1.4评价指标 ①护理效果:对比2组待术时间,术后穿刺部位(包括渗血、假性动脉瘤、股动静脉瘘)并发症发生率,住院时间和住院费用。②护理满意度:根据国内外最近研究,结合本地区实际,科室自制问卷调查表,包括患者对护理人员治疗护理过程、医疗护理效果的满意程度,采用百分制,满分为100分,其中≥90分为满意;81~89分为相对满意;≤80分为不满意。满意和相对满意计为总满意。

1.5统计学方法 采用SPSS 19.0统计软件处理数据。计量资料用均数±标准差表示并行t检验,计数资料用百分数表示并行2检验。P<0.05示差异有统计学意义。

2 结 果

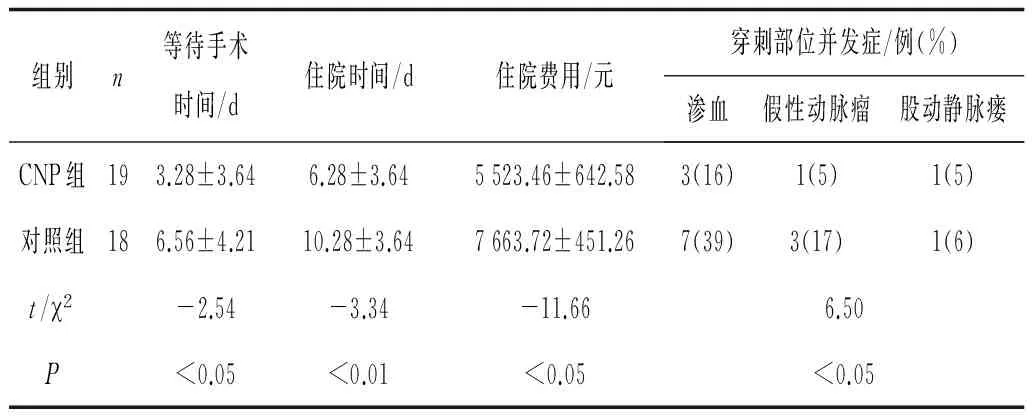

2.12组等待手术时间、住院时间、住院费用及穿刺部位并发症情况 CNP组待手术时间、住院时间、住院费用和术后穿刺部位并发症发生率均低于对照组(P均<0.05),见表2。

表2 2组等待手术时间、住院时间、住院费用及穿刺部位并发症情况比较

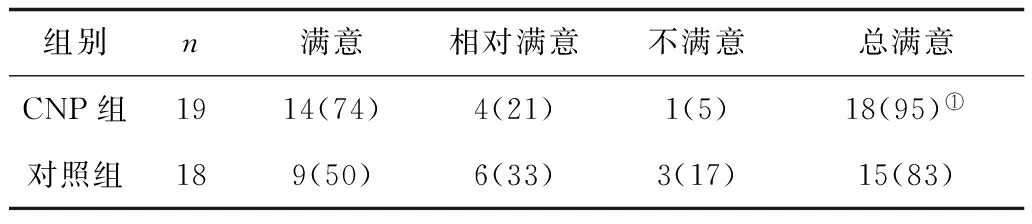

2.22组患者对护理工作质量满意度比较 CNP组对护理质量的满意度明显高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 2组患者对护理工作质量满意度比较 例(%)

注:①与对照组比较,P<0.05。

3 讨 论

由于股动脉有搏动强、不易发生痉挛,以及清晰的体表投影等易于成功穿刺,缺血性脑血管病患者行介入治疗,一般采用经股动脉穿刺[4]。有报道穿刺部位皮下出血是股动脉穿刺插管最常见的并发症,而穿刺部位发生血肿等严重并发症的机制与术中术者压迫止血力度与时间不到位、术中与术后抗凝剂使用不当、术后患者穿刺部位的肢体过早活动、自身存在胃肠胀气、术后剧烈咳嗽等密切相关[5]。所以,CNP组针对手术要求及并发症的相关因素制定了详细工作内容日程表,责任护士按照每天的内容认真落实指导,术前对每项要求均进行训练,术后患者在心里和行动上容易接受并配合,同时严密观察术后各种细微变化和主诉,这样使整套护理工作规范化、标准化、科学化及人性化;而且,CNP模式还具有患者共同参与目标管理特点,调动了患者的主动意识,真正做到对并发症能早发现、早干预,从而有效减少了并发症的发生。

临床路径最终目的就是最大限度利用医疗资源,优化医疗结构,提升医疗质量[6]。在制定脑血管介入治疗路径表时,强调医、护、患三方的共同协作,详细制定医疗、护理内容日程,在执行过程中,除了医护人员严格按路径程序实施有效地医疗、护理外,患者有权对自身疾病情况和诊疗过程有更详细、透彻的了解,这不但促使患者积极配合在最短的时间内完成相关检查、治疗和护理,而且还可减少不必要的检查,预防并发症的发生,从而达到了缩短住院时间,节省患者不必要的医疗支出等目的,提高了患者治疗的依从性。

脑血管介入治疗是一项高风险的微创治疗手段[7],它需要护理人员熟练掌握术前、术中、术后的治疗过程及护理要求,需要医患之间的信任和良好的沟通,最终实现手术成功患者顺利康复,住院时间缩短,费用降低,这是医疗质量的体现和患者满意度的增高的根源。CNP是医护人员根据某一病种以往的临床治疗护理经验[8],经过反复研究论证和不断改进制定出的护理流程,它可使护理活动更为程序化、标准化,护士根据路径安排的时间和步骤,准确地进行护理服务,增强了护士的自主、自律意识,避免了护理项目的遗漏或重复,提高了工作效率,减少了护理缺陷,保证了医疗安全,从而提高护理质量。有报道在临床护理服务中与患者缺乏交流是常见的引起护理纠纷的原因之一[9]。而CNP模式中医护患良好的互动是各项治疗、护理的基础,它可帮助患者更多地了解所患疾病的有关知识,提高战胜疾病的信心,缓解因疾病带来的焦虑感、不安感等负面情绪,促进良好的护患关系。

本研究结果显示,CNP能明显缩短患者的手术时间和住院时间,减少住院费用和术后穿刺部位并发症发生率,且患者满意度明显升高,说明CNP在提高脑血管病患者护理工作质量方面有重要临床意义,值得推广。

[1] 黄慧瑛,叶燕芯,邓丽芬,等. 动脉压迫止血器应用于脑血管病介入术后的效果观察[J]. 现代医院,2011,11(2):82-83

[2] 潘韦行. 脑血管病患者介入术后应用动脉压迫止血器的护理[J]. 中国中医药咨讯,2012,4(5):405-406

[3] 王淼. 40例全脑血管造影术及支架介入术的围手术期护理[J]. 吉林医学,2013,34(33):7064

[4] 王淼. 25例全脑血管造影术及支架介入术的围手术期观察与护理[J]. 心理医生,2012(9):187-188

[5] 玉旺尖. 脑血管病介入治疗的护理[J]. 中外健康文摘,2012,9(28):343-344

[6] 陈秀花,石海燕. 脑血管介入治疗的并发症护理进展[J]. 中华现代护理杂志,2012,18(20):2476-2477;2480

[7] 陈敏,贺婕. 心理干预对脑血管介入治疗术后患者身心康复的影响[J]. 神经损伤与功能重建,2013,8(3):227

[8] 汪莉,马红英,李先锋. 脑血管病介入治疗并发症的预防和护理进展[J]. 内科,2012,7(4):424-426

[9] 区莹. 脑血管病介入治疗护理的体会[J]. 心理医生,2012(11):93

10.3969/j.issn.1008-8849.2015.29.038

R473.5

B

1008-8849(2015)29-3293-02

2014-09-01