社会化养老趋势下社会照料与家庭照料的关系

刘柏惠+寇恩惠

摘 要:我国老年社会照料的供需差距要求合理搭配社会与家庭的功能,以最小成本提供足量优质服务。本文基于微观数据考察社会与家庭在提供老年照料中的相互作用机制,发现社会照料能够每周减少45.84小时的家庭照料时间,替代效应明显。这种作用在不同的人群和服务类型中表现不同:独居老人替代效应更明显,基于社区的照料与家庭照料反而呈互补关系。这些结论表明,我国还应继续借助社会照料的发展来解放家庭中的潜在劳动力,尤其要加强对空巢老人的照料,并在社区照料中发挥与家庭的协同作用。这对于完善公平可持续的社会养老服务体系、维持劳动力市场的稳定性都具有较强的借鉴意义。

关键词:老年照料;家庭照料;社会照料;作用机制

中图分类号:C913.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2015)01-0022-12

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2015.01.003

收稿日期:2014-07-06;修订日期:2014-09-08

基金项目:教育部人文社会科学青年基金项目“最低工资对中国城镇居民收入分配的影响研究”(14YJC790056);国家自然科学基金青年项目“最低工资与城镇减贫:影响机制与实际效果的微观体验”(71403289)。

作者简介:刘柏惠,经济学博士,中国社会科学院财经战略研究院助理研究员;寇恩惠,经济学博士,中央财经大学税务学院讲师。

The Interaction Mechanism of Society Care and Family Care

under Social Elderly Care Trend

LIU Baihui1,KOU Enhui2

(1. National Academy of Economic Strategy, China Academy of Social Science,Beijing 100836,China;

2. School of Taxation, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081,China)

Abstract:The gap between social elderly care needs and supply capacity require a rational combination of society and family, and supply adequate quality service with minimum cost. On the basis of microdata, this paper inspects the interaction mechanism of society and family in the process of providing elderly care. We find that social care can reduce 45.84 hours family care per week, which implies a distinct substitution effect. This effect is quite different among groups and service types. Elders living alone have a much obvious substitution effect, and care based on community is complementary to family care on the contrary. These results show that we should continue to liberate the potential labor force of the family, and care should be emphasized on emptynest elders, the synergistic effect with family should be enhanced in community care. This conclusions we get in this paper are of great reference significance in improving the fair and sustainable social elderly service system and maintaining the stability of labor market.

Keywords:elderly care; family care; social care; interaction mechanism

一、引言

面对日渐严峻的老龄化形势,各国的老年照料都在走向社会和回归家庭之间权衡,以便形成最优的照料模式,以最小的社会成本为老年人提供优质的照料服务。为此,明确家庭和社会在老年照料中的相互作用机制成为首要任务

按照国际惯例,针对老年人的照料形式可以划分为两大类:社会照料(正式照料,formal care)和家庭照料(非正式照料,informal care)。前者包括基于社区的居家照料、基于社区的家庭外照料、机构照料等形式,由签订合同的人提供服务,并根据雇佣合同得到固定收入。其中基于社区的照料一般由照料人员提供上门服务和日托服务,也称为居家照料;机构照料为老年人提供集中居住的照料服务,表现为养老院、护理院等形式。非正式照料则是由配偶、成年子女或其他亲戚、朋友、邻居等与被服务者已经存在某种社会关系的人提供的非支付性、无组织的家庭照料。。在我国,探讨这一问题具有更为迫切的现实意义。

《人口与经济》2015年第1期

刘柏惠,等:社会化养老趋势下社会照料与家庭照料的关系

我国有悠久的家庭养老传统,跨入老龄型社会后,逐渐增加社会养老的分量,向建设“居家为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系”发展。在与国际上相吻合,我国社会照料发展出两类实现形式:一类是老人留在家中,由社会机构提供上门服务和日托服务,一般称为居家照料;一类是养老院、护理院等形式的机构照料,为老人提供集中居住的照料服务。就目前形势看,社会养老服务虽然在发达地区和大中型城市已粗具规模,但要在全国广泛铺开还面临着极为复杂的环境,存在诸多困难。在需求方面,我国人口老龄化速度非常快,美国65岁以上人口比例从4%上升到6.8%用了40年时间,澳大利亚用了35年[1],但我国仅用了18年,留给家庭和社会的调整时间很短。另外,我国自20世纪70年代末开始实行的独生子女政策在家庭结构中的作用逐渐显现,到2015-2020年,每位老人拥有的子女数量会从现在的5-6个下降到1-2个,家庭规模向小型化、核心化发展,家庭难以承受养老重负,对社会照料的需求呈现爆发式的增长[2]。然而,在供给方面,我国是在人民生活还不富裕的情况下进入老龄化社会的,社会保障制度也还不健全,短时间内提供足量社会照料的经济压力非常大。在这些因素的影响下,老年人的照料需求必然会走出家庭,在社会中反映出来,但在短期内,社会老年照料服务的承载能力和供给结构还远不能与需求相适应。

以上老年照料需求水平与供给能力之间的矛盾决定了社会化养老服务体系的构建是一个较为漫长的过程,必须在整体发展目标的指引下,探索渐进的实现路径。当务之急是确定家庭和社会在老年照料中的相互关系和作用机制,并衔接二者的功能,使居家、社区、机构各得其所,相互协调,形成合理的老年照料模式组合,使对老年人的照料优质高效、公平与可持续。

基于以上考虑,本文尝试从多个角度考察我国老年照料中家庭与社会之间的关系,为老年照料服务体系的构建提供参考。试图回答的问题包括:社会照料与传统的家庭照料之间存在怎样的关系?这种关系的边际效用大小如何?老年人的居住模式对以上关系有何影响?具体到不同的社会照料形式与家庭照料间的关系有何不同?

二、实践发展趋势及相应的研究回顾

从实践的角度看,我国对老年人的照料形式经过了漫长的演变过程。在传统社会中,老年照料服务更多地以家庭赡养的形式实现,“甲代抚育乙代,乙代赡养甲代,乙代抚育丙代,丙代又赡养乙代,下一代对上一代都要反馈”,呈现家庭内代际成员间的互动形式[3]。新中国成立后,农村的土地改革推动了宗族观念的淡化,农业、工商业的公有化改造威胁到了父母与子女之间由家庭财产产生的依赖关系,生产组作为一种新的社会生产和活动主体能够为人们提供退休福利和医疗照顾服务,政府出台的保障制度和社会福利政策也惠及老年人

城镇和农村的老年人能够享受到基本的生活保障,对于农村老年人口,“五保户”制度与“合作医疗”制度共同以社会救济和互助共济的形式实现了对家庭无法提供照料老人的保障功能。对于企事业单位的老年人,享受国家提供的统一的保障制度,因伤残、疾病、年老、残废等丧失劳动能力时都能得到基本保障。。在这些因素影响下,社会的赡养功能逐渐凸显。但由于儒家孝道思想的深厚基础,以及客观条件方面的支撑,家庭保持了养老的主体地位。例如,1958年出台的户口登记政策限制了人口迁移,使得家庭的稳定性得以保持,生产力发展所带来的生活水平提升为照料老人提供了物质条件,新中国成立初期的人口高出生率使人口金字塔维持在成长型状态,也为老年人的家庭赡养提供了基础。

随着人口老龄化程度的加深和家庭结构的核心化,家庭赡养老人的能力进一步受到限制。相关部门从20世纪末开始颁布一系列政策条例,规范和促进社会化养老服务的发展,满足老年人对社会化照料不断增长的需求。2011年印发的《社会养老服务体系建设规划(2011-2015年)》提出,在“十二五”期间,“初步建立起与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调,以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系”。到2015年基本形成“制度完善、组织健全、规模适度、运营良好、服务优良、监管到位、可持续发展的社会养老服务体系”。十八届三中全会再一次肯定以上定位,强调了社会养老服务体系建设的重要性。

然而,当我们对比发达国家养老模式发展轨迹时,发现与我国大力发展社会照料以替代家庭照料不同,在严峻的人口老龄化形势下,受福利多元主义思想影响,一些国家在经历了大范围的老年服务社会化之后,又开始倡导“就地老化”、“去机构化”以回归社区和家庭,强调家庭照料或社区照料优先于机构照料。至20世纪80年代,就地老化的老年照料制度得到广泛推广,并在90年代成为世界上许多国家的老年照料政策目标[4]。各国逐渐将对家庭的转移支付和直接的服务供给相结合,投入资金培育家庭网络提供服务,并逐渐在竞争基础上建立新的社会照料市场[5-6]。这种变化的原因主要有两个:首先,家庭照料和社区照料更具有成本效益,能够减轻财政负担,是对机构护理的良好替代[7];其次,失能老人更加偏好于住在自己家里,相似身体情况下接受在宅服务的老人比住在养老机构的老人感到更快乐[8]。

与以上实践发展趋势相适应,国际上出现了大量研究社会照料和家庭照料关系的文献,出发点在于寻求最优的照料方式组合,减少政府对老年照料的支出,但至今仍没有形成统一结论。有学者发现,社会照料增加对家庭照料供给没有显著影响[9-10]。但也有学者指出,政府对家庭照料的补贴会大幅降低社会照料的需求量,对机构照料的影响尤为显著[11],即社会照料与家庭照料使用之间有反向关系[12]。但这些结论又与兰加(Langa)等人的发现出现了矛盾,他们的研究显示社会照料和家庭照料间存在互补关系,两种方式需要协同作用,任何一种都不可或缺[13-14]。

以上分歧很大程度上源于家庭照料和社会照料间的复杂关系,这两类服务可以同时发生,也可以一前一后,是互相影响的,社会照料有不同的类型,家庭照料和不同类型的社会照料之间可能有不同的关系。查尔斯(Charles)和赛瓦克(Sevak)认为两种照料方式之间到底是替代的还是互补的,取决于所使用的计量方法,他们使用相同的原始数据,用OLS和2OLS方法得出了相反的结论[15]。实际上,在实证分析时要处理好变量的内生性问题,也要将社会照料划分为不同类型进行考察。派森(Pezzin)等人用社会照料的滞后变量来预测家庭照料的使用情况[16]。范·霍藤(Van Houtven)和诺顿(Norton)控制内生性问题,使用两部模型考察家庭照料对五类社会照料的影响,发现社会照料的种类不同对结果有至关重要的影响,付费的居家照料与家庭照料间是替代关系,而与医疗有关的照料与家庭照料间却是互补的[17]。博林(Bolin)使用工具变量方法,发现社会照料和家庭照料的关系取决于社会照料的目的,当需要高质量和专业的照料来恢复健康时,家庭照料是社会照料的互补品,但在其他维持健康的方面,二者是替代的关系[18]。

在我国,学者们证实了家庭照料带来的机会成本,例如,会对子女的劳动参与、工作时间、健康等造成一定程度的影响[19-20],甚至还可能伴随着贫穷等问题,这会降低子女的照料意愿[21]。还有一部分文献对社会照料提供总量不足和地域间和人群间分布不均问题进行了定量分析[22-23],揭示了社会照料面临的困境。但我们还未见到讨论我国社会照料和家庭照料之间关系的文献,家庭和社会在老年照料中的相互配合关系也就不得而知,而这是社会化照料体系发展过程中不可或缺的参考和依据。

三、理论和实证模型

1.理论模型

老年照料服务有两个鲜明特点:其一,老年照料服务所包含的是低技术含量、劳动密集型的生产活动,其目的是补偿老年人在家庭生活照料(如购物、做饭、清洁等)和自我照料(如洗澡、穿衣、进食等)中的活动能力丧失。其二,老年照料服务的选择是家庭决策的结果,家庭成员不仅要一起为老年人的利益做决定,还要提供这些照料,共同承担成本。基于格罗斯曼(Grossman)的健康需求模型和贝克尔(Becker)的家庭决策模型[24-25],本文对包含家庭照料的健康和家庭决策进行分析,为分析家庭照料安排提供一个理论框架。

首先考虑一个简单的代表性家庭决策模型,包括照料使用者和照料提供者。在预算和技术限制下,家庭分配时间和收入来达到效用最大化。假设在一个代表性家庭里,年轻人是照料提供者,老年人是被照料者,家庭的效用函数可以定义为:

U(X,L,A|τ)(1)

其中,X为消费品,L是休闲时间,A是老人的日常活动能力,U(·)同样也依靠于一个偏好参数τ,用以表示一些不可观察到的偏好水平。在此框架下,家庭协调生产和消费,其中包括资源分配和对老年人日常活动能力的投资。一个被照料者的日常生活能力可以用生产函数来表示:

A=A(IC,FC|H)(2)

其中,投入要素包括社会照料的时间M,家庭照料的时间C。社会照料FC是从市场上购买的,家庭照料IC由家庭成员提供,H是照料接受者的健康状况。时间和收入的限制为:

PXX+PIC*IC+W*FC=I+W(T-L)(3)

其中,I表示家庭的非工资收入,W是工资水平,也可看做家庭照料的影子价格或者机会成本,PIC表示社会照料的价格,T是总时间。为了方便,复合商品X的价格标准化为1,即PX=1。

家庭的最优化决策包括三个因素:第一,家庭选择最优的老年人日常生活能力A*,使其边际收益等于边际成本,以达到家庭效用的最大化。第二,为了达到最优的日常生活能力A*,家庭选择投入要素FC和IC最优的组合。第三,选择休闲时间L,使其增加休闲所带来的边际效益等于放弃商品和服务的边际成本。即在预算限制下,通过选择FC、IC、L,来实现效用水平的最大化。在决定最优的A*时,家庭还必须决定老年人的居住安排(共同居住、独居、住在照料机构)来获取照料,因为对于不同的老年人来讲,不同的居住安排在规模经济和成本效益方面存在差别。

家庭照料与社会照料的偏导数IC*/FC的符号意味着家庭照料与社会照料是替代品或互补品。替代关系的充分条件是IC*/FC<0,即社会照料与家庭照料的边际收益是负值;如果是互补品,则IC*/FC>0。

总体看,效用最大化有助于说明两个不同的世代是如何在老年照料问题上做出决策的,而IC*/FC的符号,需要从实证上加以验证。

2.实证模型

以上基于家庭决策模型和健康生产函数得出了老年人照料决策的理论模型。根据这一模型,社会照料和家庭照料之间的关系依赖于二者边际产品导数的符号,是一个实证的问题。在实际操作中,由于部分样本并没有使用家庭照料,为此可以使用杜安(Duan)等人的两部模型[26]进行估计。国内使用两部模型估计方法的研究见蒋承、赵晓军、刘国恩等的研究[19,27]。本研究具体分析中第一部分是是否接受服务,用一个Probit模型预测使用家庭照料的可能性,第二部分在是否使用任何家庭照料的基础上,使用最小二乘方程预测使用了多少家庭照料,对因变量取对数以减弱异常值的影响。

老人对家庭照料的使用(ICi)是社会照料(FCi)、健康状况(Hi)、社会经济变量(Xi)的函数,其中εij表示未观察到的误差项。方程f的函数形式在两部模型的第一部分是Probit方程,第二部分是线性方程。

ICi=f(FCi,Hi,Xi,εi)(4)

上述实证模型中的内生性产生于社会照料和家庭照料之间的相互影响。老人所选择的照料类型是家庭成员共同决定的,但还有一些不易观察到的因素同时影响社会照料和家庭照料,例如,家庭关系和文化背景因素等。事实上,不管社会照料和家庭照料之间的关系是替代还是互补,二者同时作为老人活动能力函数的投入要素,意味着一些未观测到的因素会同时影响这两者的使用,内生性问题在所难免。在有内生性问题的情况下,cov(FCi,εi)≠0,这样得出的回归结果将是有偏的。本文使用工具变量的方法对内生性问题进行修正,得到参数的一致估计。

对于第一部分Probit模型中的离散被解释变量,采用基于雨宫广义最小二乘估计(Amemiyas Generalized Least Squares,AGLS)的工具变量Probit(IVprobit)来估计[28],在第二部分的连续变量中,采用两阶段最小二乘估计。IV方法的使用取决于能否选取一个好的变量,它必须满足两点:第一,在研究的问题中外生,即cov(zi,εi)=0;第二,与社会照料密切相关,即cov(FCi,zi)≠0。

参考既有文献的做法并考虑数据的可得性,这里采用社区提供的公共服务数量作为社会照料的工具变量,社区提供的服务种类会直接影响老年人对社会照料的使用,但对于子女的照料不会产生直接的影响。在考虑家庭照料对社会照料的影响时,用存活子女数量这一指标作为家庭照料的工具变量,家庭照料的获得会受到子女数量的影响,但子女数量对社会照料不会有直接的影响[29]。

四、变量和数据说明

本文所使用的数据来自“全国老年人口健康长寿跟踪调查(CLHLS)”2008年的调查。该数据覆盖了东、中、西部地区的23个省、市、自治区,在选择样本时对80岁以上的高龄老人赋以较高权重,其中90-99岁老年人样本3581个,占总样本的近20%,100岁以上老年人样本2580个,占14%。一般而言,高龄老年人的不能自理率远高于老年人平均的不能自理率

调查数据表明,我国65-69、80-84、90-94与100-105岁老人生活不能自理的比例分别为5%、20%、40%与60%以上,参见http://web5.pku.edu.cn/ageing/html/detail_project_1.html,这样更能集中反映不能自理老年人的指标特征。

为了更好地关注孩子给予父母的家庭照料,这里选择年龄大于65岁且日常生活能力存在障碍需要别人照料的老年人,这些老年人至少有一个后代,同时不与配偶一起居住,即仅包括离婚、寡居、分居、未婚、已婚但未与配偶一起居住的老年人。再刨除有变量缺失的样本后,有3098个样本进入本文分析范围。

在调查问卷里,问到老年人“您目前在日常活动中需要他人帮助时,谁是主要的帮助者?”,以及“近一个星期以来,您的子女/孙子女及他们的配偶为您提供日常照料帮助的总小时数有多少?”。按照选项中列举的照料提供者,将子女/孙子女提供的照料划定为家庭照料,用其提供日常照料的总小时数表示家庭照料数量,这一变量呈现偏态分布,采用对数形式表示。对于社会照料,按照社会照料的场所和方式,将其划分为机构照料和居家照料两类,用“老人日常活动中需要他人帮助”这一问题中的社会服务和保姆提供服务两个选项来表示。

此外,根据已有文献的做法,我们把照料服务的决定因素分为三个大类[28,30]。第一类是决定可及性的因素,即老年人使用社会照料服务的经济能力,包括收入、净资产、保险等。已有文献一般认为,付费照料的成本相对较高,一般来讲,收入越高的家庭社会照料的使用量也会越多,但在一些国家,长期护理保险的准入条件与收入无关,这相当于增强了低收入家庭的支付能力,因此,经济状况与照料使用的关系较为复杂。第二大类因素是长期照料服务的需求因素(need factors)。身体和精神健康状态不佳是影响照料服务需求的主要因素,年龄增大带来的日常活动能力受限、身体功能丧失、更多的医疗服务使用等都会带来较高的照料需求。采用ADL指标作为衡量被访者是否有日常活动能力困难的标准,另外加入被访对象的自评健康状况作为主观评测指标,分为很好、好、一般、不好、很不好五个等级。模型中的解释变量还包括安德森(Anderson)提到的第三大类人口特征因素,包括年龄、族群、性别、教育等[30]。

表1是对因变量和自变量的统计性描述,其中接受家庭照料的老年人占96.45%,平均每周的照料时间为57.79小时。样本平均年龄为97.08岁,24.53%是男性。其中平均受教育年数仅为0.2008年,有70.93%的老年人享有各种医疗保险(包括公费医疗、合作医疗、基本医疗保险、大病保险等),45.49%的老年人居住在城镇,过去两年得重病住院的次数平均为0.2577次。

五、实证结果

1.社会照料对家庭照料的影响

在IVprobit回归中,χ2(1)=0.14,Prob>χ2=0.7120,没有拒绝社会照料是外生变量的原假设,然而在OLS的内生变量检验中,Durbin(score)检验χ2(1)=12.3157,WuHausman F(1,2953)=12.2795都在p=0.0005的水平上拒绝了原假设,证明家庭照料与社会照料存在内生关系。因为两部模型的普通最小二乘法检验出社会照料是内生的,为此,在第一步的Probit模型中也把社会照料作为内生来处理。

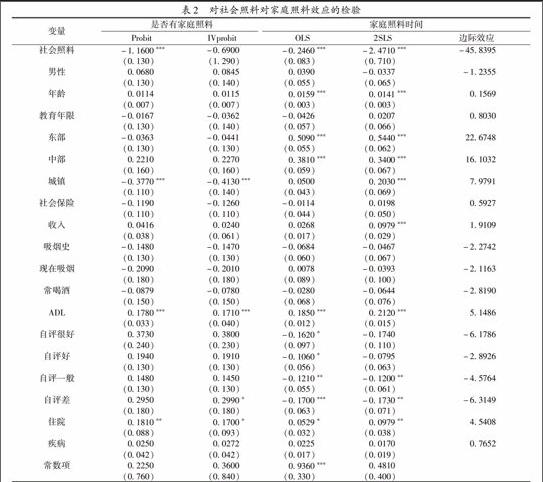

从表2的回归结果可以看出,在第一步使用家庭照料的概率上,Probit模型中社会照料的系数为-1.160,IVprobit模型中为-0.690,都为负值,说明社会照料降低了使用家庭照料的概率。在第

表1 涉及变量的统计性描述(n=3098)

二步家庭照料的使用时间上,普通最小二乘估计的系数为-0.246,2SLS估计的系数为-2.471,说明在存在家庭照料的情况下,社会照料也降低了使用家庭照料的时间。工具变量2SLS的系数更小,考虑到二者的内生性问题,增加社会照料将会更多地减少儿女家庭照料的时间。以上系数除了IVprobit的结果,其他都在1%的水平上显著,即社会照料对家庭照料的使用和使用时间的影响显著。表2最后一列是对边际效应的计算结果,可以看出,从无社会照料到有社会照料可以减少儿女每周45.8395小时的家庭照料时间。增加社会照料的供给,可以减少儿女的负担,其中多出来的时间可以参加劳动力市场,或者增加儿女的休闲时间,进而提高儿女的效用水平。从其他自变量的边际效应也可以看出,相对于其他因素,社会照料能大幅度地减少家庭照料的时间。

在其他变量中,家庭人均收入水平、接受教育年限、发达地区、城镇等因素对老年人使用家庭照料的概率影响不显著,但都对使用家庭照料的时间有显著的正向影响。这可能源于以下几个原因:首先,老年照料水平一般与家庭人均收入水平成正比,从绝对数量看,家庭照料使用量也会随收入水平提高而上升,这在很多文献中得到体现[31],而相对于社会照料来讲的提升水平则取决于两种照料之间的相互作用大小。其次,城镇和东部发达地区虽然拥有更多的社会照料资源,但人口分布更为密集,人口老龄化程度相对也更加严重(上海、北京是老龄化率最高的两个城市),社会照料的供给能力不能与老龄化的快速发展相匹配。来自于《中国民政统计年鉴》的数据显示,自2004年起,城镇老年机构千人床位数开始低于农村,至2008年,城镇仅约为10张/千人,农村则约为27张/千人(户籍人口),差距明显,城镇和发达地区老年人获取社会照料难度更大,而一般有受教育经历的

表2 对社会照料对家庭照料效应的检验

老年人和收入水平高的家庭大多分布在这些地区。最后,相对于农村地区,城镇和发达地区老年人的失能程度一般更为严重,城镇老年人由完好向残障的转换概率较高,但由残障向完好的转换概率却大幅低于农村老年人[2],这也会提升家庭照料的需求量。

另外,年龄越大、日常活动能力受限越多、自评健康越差,以及患病就诊越多的老年人,需要的家庭照料也越多,这符合我们基于调查的判断。吸烟、喝酒等生活习惯对家庭照料使用的影响不明显,有这类习惯的老年人在使用概率和使用量上都呈现负值,可能是这部分老年人患大病或急性病可能性大,留给家人的照料时间较短。

2.加入居住模式交叉项的影响

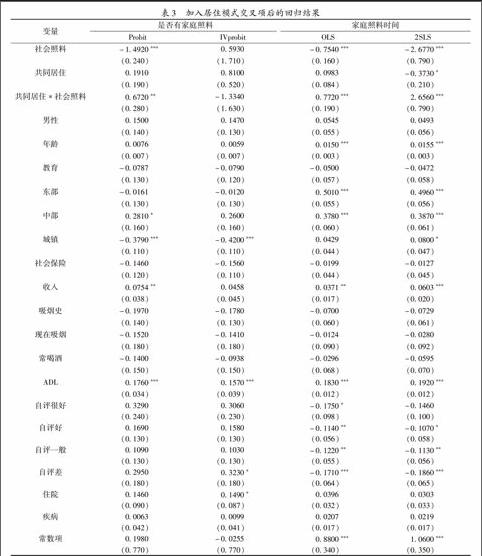

正如刘宏等所提到的,中国老年人的养老模式具有二维性,居住模式和经济来源两个方面的差异决定了老年人不同的养老模式,从而对健康产生影响[32]。是否与儿女共同居住对老年人是否使用家庭照料有重要的影响。本部分在以上回归的基础上加入社会照料与共同居住的交叉项,回归结果如表3所示。

结果显示,当不考虑家庭照料与社会照料的内生性问题时,两部模型中社会照料的回归系数都为负值,存在替代效应。然而共同居住与社会照料的交叉项的系数为正值,即与非共同居住的老年人相比,共同居住的老年人中社会照料对家庭照料的替代效应减弱。当考虑内生性时,第一步的IVprobit回归接受了原假设(chi2(1)=1.44, Prob>chi2=0.2299),不存在内生性的问题,而第二步的2SLS WuHausman 检验F(1,2916)=6.37571 (p=0.0116)拒绝了原假设,表明内生性问题存在。在使用工具变量的情况下,与非共同居住的老人相比,共同居住老人需要更多的家庭照料,社会照料对家庭照料替代作用减弱,减弱的效果比未考虑内生性问题时更加明显。

3.家庭照料对不同形式社会照料的影响

从以上分析可以看出,社会照料作为一个整体和家庭照料是替代的关系,但如果将社会照料细分,家庭照料与不同形式的社会照料之间的关系可能不同。这里基于前面的模型假设,分别以居家照料和机构照料为因变量,家庭照料等为自变量进行回归分析,用老年人拥有的存活子女数量作为家庭照料的工具变量以克服内生性问题。回归结果见表4。

对于机构照料,检验结果拒绝了家庭照料外生的假设,使用Probit和IVprobit回归的结果中家庭照料的系数分别为-1.343和-5.631,均为负且在1%的水平上显著,证明家庭照料对机构照料有显著的替代性。对于居家照料,检验结果证明家庭照料是内生的,使用工具变量后,其系数由-0.713变为3.609,均在5%水平上显著,表明加入工具变量后,家庭照料与居家照料的关系由替代变为互补。

以上结果一个可能的解释是,接受机构照料的老年人脱离家庭集中居住在养老机构中,照料机构的护理人员承担了老年人全部的日常起居照料,即使儿女会对老年人定期看望,但已经不需要花费闲暇时间,甚至是耽误工作时间来对老年人进行照顾。而居家照料仅仅是为老年人提供定时服务或日间服务,其余时间仍然需要子女照料,二者达到协同作用才能满足老年人的照料需求。

六、结论及建议

在人口快速老龄化的背景下,对社会照料的需求量急剧增加,而当前经济发展阶段又限制了发展足量社会照料的能力。这一矛盾迫使我们在着手建设社会化的养老服务体系的过程中,分析老年照料中家庭和社会的相互作用机制,形成最优的照料方式组合,从而减少老年照料的社会成本。本文即从这一问题入手,基于微观数据资料,分析了我国家庭照料和社会照料之间的关系,并区分不同的社会照料形式,详细考察了它们与家庭照料之间的作用机制,得出了较为丰富的结论。

我们在克服变量的内生性问题之后,发现家庭照料和社会照料之间存在着明显的替代关系。对于社会照料,家庭照料的边际效应为-45.84。这意味着,如果使用社会照料,会减少儿女每周45.84小时的家庭照料时间。在此基础上,加入老年人居住模式的影响,发现相对于不与家人共同居住的老年人,共同居住的老年人即使享受社会照料,上述社会照料对家庭照料的替代作用也会大大削弱。最后,将社会照料细分,发现家庭照料与不同的社会照料之间的关系存在明显不同,家庭照料对机构照料有替代性,但与基于社区的居家照料是互补的。

基于这些结论,我们至少可以得到以下几点政策含义。

首先,现阶段社会照料对家庭照料的替代效用明显,替代作用的大小足够解放出一个完整劳动力。这说明,与西方国家由老年照料过度社会化到回归家庭的导向不同,我国的社会照料还存在较大的发展空间。尤其是在人口红利迅速削减,进而对产业发展造成冲击的情况下,通过发展社会照料服务替代家庭照料,释放潜在的劳动力,无论对于建立可持续的老年照料体系,还是维持劳动力市场的稳定,都具有重要的意义。

其次,在家庭结构小型化和核心化越发明显的趋势下,独立居住的空巢老人规模迅速扩大,社会照料作用于这部分老年人口时能够取得更大的社会效应。在照料资源还不丰富的情况下,基于社区的居家照料应该首先满足这部分老年人的照料需求,为其提供更为适切的服务。

最后,在发展社会照料的同时,要根据照料形式的特点,与家庭照料形成互动。社区提供的上门服务和日托服务等照料形式能够以较低的成本实现社会照料,但不能独立发挥作用,需要发挥家庭的补充作用。机构照料基本上能够完全替代家庭照料,但成本较高,应该合理规划发展的数量和规模。无论何种情况下,来自于家庭的照料都是不可或缺的,在广泛发展社会照料的同时,要尝试以补助等方式鼓励家庭成员提供部分照料。

参考文献:

[1] RICE D. Medicare beneficiary profile: yesterday, today and tomorrow[J]. Health Care Financing Review, 1996(18):23-45.

[2] 曾毅,陈华帅,王正联. 21世纪上半叶老年家庭照料需求成本变动趋势分析[J]. 经济研究,2012 (10):134-149.

[3] 费孝通.家庭结构变动中的老年赡养问题——再论中国家庭结构的变动[J]. 北京大学学报,1983(3):6-15.

[4] BALDOCK J C.Caring for frail elderly people: policies in evolution[J]. Journal of European Social Policy, 1998, 8(4): 341-342.

[5] LAKDAWALLA D, PHILIPSON T. The rise in oldage longevity and the market for longterm care[J]. American Economic Review, 2002, 92(1):295-306.

[6] PAVOLINI E, RANCI C. Restructuring the welfare state: reforms in longterm care in Western European countries[J]. Journal of European Social Policy, 2008,18(3): 246-259.

[7] DARTON R, KNAPP M. The cost of residential care for the elderly: the effects of dependency, design and social environment[J]. Aging and Society, 1984,4(2):157-183.

[8] LINSK N L, KEIGHER S M, SIMONRUSINOWITZ L, ENGLAND S E. Wages for caring: compensating family care of the elderly[M]. New York: Praeger. 1992:78-99.

[9] CHRISTIANSON J B. The evaluation of the national long term care demonstration[J]. Health Service Research, 1988, 23(1):99-117.

[10] MOTEL-KLINGEBIEL A, TESCHROEMER C, VON KONDRATOWITZ H J. Welfare states do not crowd out the family: evidence for mixed responsibility from comparative analyses[J]. Aging and Society, 2005,25(6): 863-882.

[11] ETTNER S L. The effect of the medicaid home benefit on longterm home choices of the elderly[J]. Economic Inquiry, 1994,32(1):103-127.

[12] STABILE M, LAPORTE A, COYTE P C. Household responses to public home care programs[J]. Journal of Health Economics, 2006,25(4): 674-701.

[13] LANGA K M, CHERNEW M E, KABETO M U, KATZ S J. The explosion in paid home health care in the 1990s: who received the additional services?[J]. Medical Care, 2001,39(2): 147.

[14] WHITEMEANS S I, RUBIN R M. Tradeoffs between formal home health care and informal family caregiving[J]. Journal of Family and Economic Issues, 2004, 25(3): 335-358.

[15] CHARLES K K, SEVAK P. Can family caregiving substitute for nursing home care?[J]. Journal of Health Economics, 2005,24(6), 1174-1190.