党家村古村落空间形态研究

高 茜 ,董 亮

一、引 言

2013年底召开的中央城镇化工作会议,其中一个战略目标是“让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”,由此标志着国家对乡村建设的重视,对村落传统性和历史性的重视。国际上对历史城镇、传统村落保护一直都十分关注,国际古迹遗址理事会(ICOMOS)先后于1975年和1982年通过了《关于保护历史小城镇的决议》 (Resolution on the Conservation of Smaller Historic Towns)和《关于小聚落再生的Tlaxcala宣言》(ICOMOS Declaration of Tlaxcala on the Revitalization of small Settlements),均对如何保护和继承历史村镇的文化遗产提出了极有价值的措施建议[1]。我国对传统村落专题性研究最早是作为民居研究一部分出现的,这方面取得的了非常多的成就,如《中国营造学社汇刊》、《西南古建筑调查概况》、《陕西古建筑》《中国窑洞》等;近些年来,研究的重点是聚落的整体,是将传统村落的居住环境放在社会文化这个大框架下进行研讨[2],这个方面也取得了丰富的成果,如《中国传统人居环境理念对当代城市设计的启发》、《中国古代城市发展的历史文化特征》、《中国山水文化与城市规划》、《中国传统文化和现代设计理念相结合的设计探讨》等。从这些成果来看,通过寻求历史经验对当代城镇建设的指导已成为学术界研究的一个趋势。因此,本文以国家历史文化名村党家村为例,挖掘传统村落的空间文化内涵、原生空间肌理的村落空间营造结构特色,总结其规划设计规律,以推动当代城镇化建设。

二、党家村自然环境特点与社会文化背景

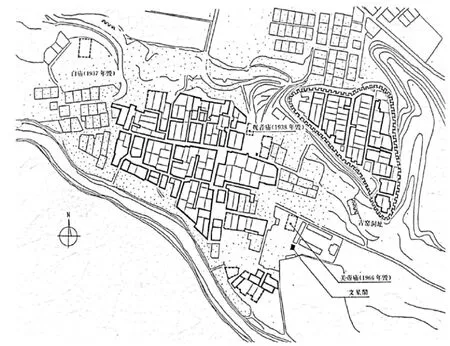

陕西历史文化名村党家村位于韩城市东北方向,距离城区大约9公里,与黄河相距约3.5 公里(图1),整个村落坐落在泌水河谷的北岸,位于南、北有塬(塬高30米~40米) 呈东西走向的狭长型沟谷之中,属于典型的谷地型村落,由于所处地段呈“葫芦”状,俗称“党圪崂”。黄河支流泌水河于村南面绕行而过,形成依塬傍水、避风向阳的山水布局,这种山水布局体现了我国传统的风水理论的“天人合一”的宇宙观。

党家村,主要是以党姓、贾姓人为主的村落。元至顺二年(公元 1331年),党姓始祖党恕轩逃荒到此定居。公元 1495 年即明弘治八年,贾姓先祖贾连与党姓联姻,从此迁居到党家村。贾姓、党姓多人共同联合于公元1758 年创立了“合兴发”商号,由于抓住时机、经营得当,从最初的日用杂货贸易逐渐过渡到商品贸易,经过十几代近百年的管理经营,成为当地巨商。由此,党家村的经济形态发生了转变,由单纯的农业经济转变为以商业为主兼营农业的经济形态。从公元1796年至公元1861年近百年的时间里,是党家村商业经营的鼎盛时期,同时也是党家村翻旧盖新,持续百年的建设时期。整体村落格局、主要建筑四合院以及配套建筑祠堂、寺庙、文星阁、护家楼、节孝碑等都是在此期间形成的。公元1851年到公元1853 年,社会动荡,盗贼猖獗,从村民的安全以及防止外贼的侵扰的角度考虑,利用村东塬地势较高之地建造了“泌阳堡”,堡中修建了几十座四合院。

图1 党家村区位示意

三、党家村村落规划建设的主要方式

本文通过文献资料收集和实地考察走访,在此基础上整理分析,总结出农耕时代的人们由于所处的自然环境的不同,营造出了不同的村落空间形态。对自然环境的因势利用一方面是功能性的,满足居住生活所必需的;另一方面则是文化方面的,反映人们的精神依托、精神追求。这两方面相得益彰、相互协调,作为统一的整体存在于古村落人居环境之中[3]。党家村古村落规划建设对自然的利用主要表现在以下几方面。

1.结合自然环境,构筑独特聚居格局

在特殊的地理位置、自然环境之中, 人们通常会巧妙的利用这个地境的特点,创造独特的聚居格局。党家村具备优越的地理环境,北边高耸的塬台成为天然屏障,东边临近黄河,西枕梁山山系,呈簸箕形,聚财敛气,完全符合传统风水[4]。整个村落东西走向,位于泌水河谷北侧,坐北朝南, 依塬而居,黄河支流泌水河从村南面绕行而过,满足了村庄的日常饮用水及生活用水。村址北高南低,向阳背风,对于排水十分有利(图2)。该村因位于低凹沟谷之中,再加上北塬红色胶泥土地势较高,所以即使有风也不起灰尘,诚可谓“绿树掩映中,青瓦千间,不眷尘埃”,故有“避尘珠”之美称[5]。

耸立在村东南的文风建筑—文星阁(高 37.5米,七极六角形的楼阁式砖塔,楼中供奉着先贤孔夫子、程颐、程颢夫子、吕洞宾神位,朱熹夫子和文曲星雕像等),不仅是党家村人祈求文运兴盛的象征,同时又是文星高照的标志。“儒商”的追求,使得党家村人读书成风、科举为荣,在大兴土木的同时也更向文化靠拢,为党家村的建设构筑了独特的格局。除了文星阁之外,整个村落当中还分布有白庙、观音庙、关帝庙以及祠堂、私塾,形成了一道独特的文化景象。通过这些空间场所构成了居住者外部的精神依托 ,弥补自然结构的缺陷,在心理上构筑一个整合的理想栖息地[6]。这种居住环境与文风建筑的紧密结合的格局充分体现了中国传统文化中“天人合一”的环境观[7],构筑了深层的人居格局[8]。

图2 党家村村落平面图

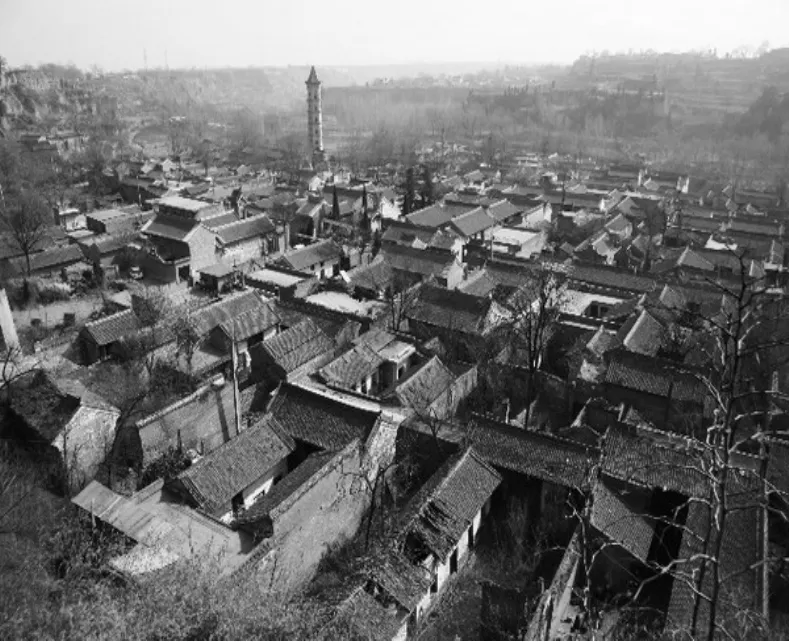

党家村独特的防御方式也是值得一提的。泌阳堡(也称为“上寨”)的建成,不仅防御了流寇和盗贼侵扰,而且完善了村落的防御设施。站在上寨从上往下看,繁茂的树木围合着整个村落,而村子内部却少见到绿化。通过高耸的房屋围合而成的四合院,呈现出强烈的封闭感,宅院基地使用十分紧凑,使得整个村落的建筑密度相当高(图3)。从清朝初年就开始盛行的“一砖到顶” 的住宅做法是以青砖砌成坚固的墙体,使人们感受到强烈的安全感,对于安全防卫十分有利[9]。出于安全防卫的考虑,院落之中很少种植树木,这样有利于上寨对下村的哨望,有利于更清楚的观测下村寨里的情况。党家村的地形呈葫芦形,村子周围均设置了由专人管理的门卡,形成了村内村外的差别,不仅安全防盗,同时防止财气外流,这充分体现了安全性需求同传统封闭观念的融合。

图3 党家村全景

2.利用地形,营建巷道式村落结构

党家村的设计者利用地形,创造出独特的巷道式村落结构。党家村的巷道可分为主巷、次巷和端巷(死巷)。巷道是由各家各户门房及门楼沿街道背墙而围成的,并结合地形兼顾巷道与宅院的排水功能。巷道路面一律青石铺地,断面呈中间低两侧高的锅底形,利于顺势排水,防止雨水对两侧民居墙基的浸近。各巷道的走向符合地形的排水方向,又满足宅基地的合理划分。巷道宽窄不等,最宽可达到四米,最窄的大约一米,主巷穿村而过呈东西走向;主巷与次巷和端巷疏密适度地有机的联系在一起,形成长短不一、曲曲折折的巷道式村落格局,构成村落交通的主要道路。党家村中的巷道,无论主次几乎没有笔直的,均是通过不同的空间变化,如宽窄、曲折、坡度等的变化,使人们对空间产生心理暗示,显示出丰富的方向感和导向性,体现了中国传统空间观念及特色。巷与巷几乎没有相互对应的,或呈“丁”字型结构,或相互错开,与巷道正对的墙上必定设有照壁或嵌有“泰山石敢当”。

不仅是巷与巷不相互对应,而且村中每户院门也不冲巷口。因为风水理论认为大门为气口,应位于本宅的吉方以外尚要避凶迎吉,方能导吉气入宅。所以村中大门均躲开巷道之口,避开冲巷之处,同时避开喧闹的巷道。按照“盖以街巷作水论”,则宅前不宜有大水直冲。因此,“立门前不宜见街口”,一旦院门很难躲开巷道冲口,则立照壁或屏幕墙对冲巷道口,在其两侧开院门,门又讲究“偏正为第一法”,进而达到避凶的目的[10]。各家各户的大门相互错开,互不干扰,起到挡风、遮蔽视线的作用。院门正对的墙面用砖砌筑福、禄、寿、喜等题材的照壁,寓意各不相同。

3.根据地域文化,建造合院型制

具有浓厚文化底蕴的党家村由碑、塔、楼、堂、四合院等组合而成,形成错落有致格局的空间。党家村保留着明清时代的四合院共125 座,分别位于上寨和下村之中,四合院呈长方形,为独立的院落,四周由门房、两座厢房以及厅房围合而成,院中青砖铺地,中央设天心石。以厅房为主,门房为宾,取“贵主配贤宾”之义。厅房高大,门房次之,与照壁合称“三脊(级)”,且要一脊比一脊高,这意喻着“连升三级,连中三元”。党家村四合院平面呈狭长型,庭院都比较窄,宽度一般为 10m 左右,有一些庭院宽度仅有 7、8m,而进深多在 20m 以上,有的甚至达到30m。受面宽的影响,庭院更显狭长,一院中两厢房檐口距离仅为1.3m,中庭空间仅起到交通与采光的作用,而丧失了庭院的功能,这种四合院称为“窄院住宅”。四合院中房屋一般为二层楼房,上库下宿,体现出老幼、主次、上下、宾主之别;厅房、门房、厢房缺一不可,面面俱到。院落如同一个人,厅房为首,门房为足,左右厢房为双臂,意为父母、妻儿合家安祥,故当地称其为“全欢四合院”。

无论是构筑聚居格局,还是营建巷道式的结构,都需要与自然环境紧密结合,把规划、建筑、景观联系在一起, 创造一种适合的聚居环境。正如北京宪章所指出的那样“从观念上和理论基础上,把建筑、地景和城市规划学科的精髓整合为一体,将关注的焦点从单体建筑、结构最终转换到建筑的环境上来”。

四、结 语

传统村落人居环境蕴含了丰富的适应地域环境、利用自然的规划设计智慧。科学技术高速发展的今天,古村落遭到不同程度的破坏,无论是自然环境、建成环境还是社会环境都在经历着巨大的变化。如何巧妙的利用自然环境进行人居环境的空间规划和设计,创造具有鲜明特色的地域人居环境是当代城镇化建设中需要不断探索解决的问题。因此,对于古村落自然和人文规划设计思想的总结有利于传统村落人居环境理论的研究,对于保护和改善其生存环境和历史空间格局,营造具有丰富历史价值的文化环境景观有着积极的现实意义和学术意义,同时为新时期乡村建设提供可行的规划思路和设计方法,对当前新农村的建设有进一步的推动意义。

[1] 高茜. 黄土高原传统山地聚落空间形态探析[J]. 西安工业大学学报,2013,33(9):758-761.

[2] 韩英. 陕西韩城郭庄村形态结构演变初探:乡镇形态结构演变系列研究[D]. 西安:西安建筑科技大学,2006.

[3] 王树声,李慧敏. 夏门古村落人居环境规划中的“自然智慧”初探[J]. 西安建筑科技大学学报:社会科学版, 2008(9):50-54.

[4] 王其亨. 风水理论研究[M]. 天津:天津大学出版社, 1992:27.

[5] 吴昊,张莉. 中国传统民居与村寨古典建筑[J]. 室内设计与装修, 2002(12):26-29.

[6] 俞孔坚. 理想景观探源: 风水的文化意义[ M ]. 北京:商务印书馆,2004:88.

[7] 高茜. 史家沟古村落人居环境营造探析[J]. 西安科技大学学报,2013,33(4):490-493.

[8] 王树声. “天人合一 ”思想与中国古代人居环境建设[J].西北大学学报,2009,39(10):915-920.

[9] 韩净方. 传统聚落外部空间的现代演变:从党家村的老村到新村[D]. 西安:西安建筑科技大学,2006.

[10] 洪晖. 明清遗韵古村新貌:党家村民居特色及建筑型制[J]. 规划师,2005,21(5):126-129.