成就目标导向、团队绩效控制对员工创造力的跨层次影响*

马 君 张昊民 杨 涛

1 问题的提出

工作过程中的创新行为受到目标约束和实践条件限制。创造力正是为解决实现目标过程中出现的棘手问题和困难而产生(Shalley, 1991), 因此, 部分学者倾向于把创造力视为一个过程, 员工运用有效的新方法解决实现目标过程中所遇到的挑战和难题(Shalley, 1991; Hirst, Van Knippenberg, & Zhou,2009)。成就目标导向(achievement goal orientation)的特质差异反映出个体是采取主动策略还是回避策略应对上述挑战和学习机会(Elliot & Church,1996)。学者们将关注的焦点放在创造性地解决问题, 并意识到创造力来自于目标导向中, 由此员工在目标导向上的差异是否有助于解释创造力方面的个体差异, 是个值得关注的问题(Janssen & Van Yperen, 2004)。长期以来, 学者们往往把专注于提升自我能力的精熟目标导向(mastery goal orientation)与富有创造力相提并论, 而把习惯于“看组织脸色行事”的表现目标导向(performance goal orientation)与缺乏创造力联系起来(Murayama,Elliot, & Yamagata, 2011)。

对于前者, 学者们普遍异议不大。因为致力于学习与自我发展有助于提高个人的行为适应性(adaptive behaviors), 进而改善个体创造力(Bunderson &Sutcliffe, 2003)。但是随着创造性活动越来越多的以团队形式开展(Shalley, Zhou, & Oldham, 2004),个体的自我成就目标与组织绩效目标之间的冲突,因任务的预算、时间、流程和进程等现实条件约束而愈发凸显。在这些刚性条件约束下, 精熟目标导向个体的学习和探索行为对于组织而言不仅是一种投资还是一种成本。部分研究表明, 如果员工过分关注学习, 他们就可能忽视可行的解决方法(Bunderson & Sutcliffe, 2003)。此外, 有关学习理论的文献一直强调学习具有边际收益递减规律(March,1991)。综上, 精熟目标导向在团队绩效控制情境下能否有效预测员工创造力值得进一步思考与验证。

对于后者, 学者普遍认为表现目标导向的个体一般对知识及信息作表面化处理(surface processing),因而缺乏创造力基础(Elliot & McGregor, 2001)。但近年越来越多的研究证据显示(Elliot, Shell, Henry,& Maier, 2005; Kamdar & Van Dyne, 2007; Baas, De Dreu, & Nijstad, 2011), 因特质差异, 个体对情境做出的分析和回应不同, 当情境强度激活个体与某种行为关联的特质时, 就可能导致与一般情境不同甚至相反的行为结果出现(Tett & Burnett, 2003)。基于这一论断, 出现了一些把表现目标导向与创造力正向联系起来的证据(George & Zhou2007)。例如Elliot等(2005)的研究发现, 行为表现具有权变特性(performance contingency), 如果团队情境能够激活表现目标导向中的趋近因素, 便会激发员工的创造力。也有一些研究认为, 团队任务情境的不确定性可能会激发员工追求安全的逃避倾向(escapeavoidance tendencies), 但也可能会通过启动员工威胁性评估激活其执着特性(persistence)或直接目标行为(goal-directed behavior), 催生创造性思维成果(Gutnick, Walter, Nijstad, & De Dreu, 2012)。鉴于此,Hirst等(2009)强调, 我们不仅要关注团队如何促进和推动具有某种特质的员工更好地从事创造活动,还要思考如何塑造合宜的团队绩效控制模式, 从而引导和鼓励具有另外特质的员工展现出那些在一般条件下通常不会出现的行为。

团队绩效控制是引导员工把自我成就目标纳入到团队目标轨道的重要调控手段, 也是一种影响创造力的重要组织情境力量。那么, 团队绩效控制能否有助于激活个体成就目标导向中某些与创造力行为相关的特质, 进而改变成就目标导向与创造力的关系强度甚至方向, 是一个非常重要的研究课题。这不仅有助于丰富和拓展成就目标导向与创造力的关系研究, 还能够为我们在管理团队创造力时针对成就目标导向的个体差异权变地采取绩效控制策略, 提供坚实的理论支撑。

综上所述, 本文拟整合特质激活理论(trait activation theory), 运用线性阶层模型(HLM)考察团队绩效控制对员工成就目标导向与创造力之间关系的跨层次调节效应, 进而揭示行为是否具有依随于外部强化而改变的特性, 以期发现成就目标导向特别是表现目标导向影响创造力的新证据。

2 理论背景与研究假设

成就目标导向反映了个体的自我发展信念, 这些信念深刻地影响着个体如何对待、理解和回应目标实现的环境(Dweck & Leggett, 1988)。早期的研究者大多追随Dweck (1999)的足迹, 把目标导向区分为明显差异的两类:精熟导向(mastery orientation)和表现导向(performance orientation)。前者关注点在于提高自身能力及工作知识水平; 后者关注于向他人展示自己的能力, 希望通过与他人的比较获得正面评价或避免受到对能力的负面评价(Dweck,1999)。根据Lewin的观点, 人们对外部刺激的自发评估聚焦在不同层面(积极/消极)会分别产生趋近或者回避两种不同的行为(Lewin, 1935)。在此基础上, Elliot (2006)引入“趋近-回避”动机架构, 把表现目标导向区分为表现-趋近(performance-approach)和表现-回避(performance-avoid)两种形式。前者关注于表现得比他人优秀, 后者关注于避免表现得比他人更差。

2.1 成就目标导向与创造力

Amabile (1983)的创造力组成理论(componential model of creativity)识别出创造力的3个必要构成要素:领域相关技能、创造力相关技能和内在动机。精熟目标导向之所以与创造力紧密相关, 因为它影响着技能学习和内在激励两个方面, 甚至它也可能会对人们是否愿意寻求和利用反馈来改进他们的技能有着一定的影响(Amabile & Kramer, 2007)。

首先, 精熟目标导向引导个体致力于获得新知识, 形成较为完备的认知结构和应对挑战性工作的深层次处理策略(Elliot & McGregor, 2001)。Dweck和 Leggett (1988)认为, 专注于精熟导向中的技能发展意味着超越任务本身而产生了解和精通工作任务的内在兴趣, 这种对工作本身所产生的兴趣——内在激励, 促使人们积极投入到工作中。此外,精熟导向会驱使人们乐于接受具有挑战和难度的工作, 持有精熟导向的人更容易发自内心地寻求参与到创造性的活动中, 虽然这种活动涉及到很多蕴含错误和失败可能性的新方法(Coelho & Augusto,2010)。

其次, 精熟目标导向可以促使人们掌握与工作领域相关的知识技能, 而这些技能为创造提供了坚实的背景知识和基础。正如 Amabile和 Julianna(2012)指出的那样, 创造力的内涵在于形成或产生一些新的有用的东西, 而这需要掌握一些必须的策略和方法。高精熟目标导向会对学习过程和发展相关技能产生积极而深远的影响。最后, 遇到困难时,持有精熟导向的人乐意投入更多的精力来掌握必需的技能以解决目标实现过程中经常会遇到的难题, 能够有效地处理反馈中的正面和负面的信息,对创造性解决问题的活动投入更多的精力, 识别和运用那些可以带来成功的策略(VandeWalle, Cron,& Slocum, 2001)。基于以上分析, 我们做出的主效应假设为:

假设1:精熟目标导向与员工创造力正相关。

同时, 持表现目标导向的员工主要会受到来自于与绩效相关的外部结果的激励。也就是说, 外部迹象是其选择有利行为(获取奖励或规避批评)的主要信息依据。由此, 我们对表现-趋近导向及表现-回避导向影响创造力的主效应不做假设, 而是综合考虑组织情境变量的调节效应。

2.2 绩效控制与精熟目标导向

绩效控制是组织应对不确定情境采取的主动策略, 目的使外部环境对组织目标的干扰最小化;同时通过向员工传递组织期望, 引导员工聚焦组织目标(Murphy & Cleveland, 1995)。创造力孕育于目标实现过程中对困难和挑战的突破, 因而成就目标导向、绩效控制以及创造力三者关系密切。

依据特质激活理论, 当影响创造力的组织情境与员工某种特质紧密相关时, 它就可能激发个体的这种特质(Tett & Burnett, 2003)。如果员工的成就目标导向决定他们不愿参与某种被激励的行为, 环境的影响就比较弱; 而如果他们倾向于表现这些行为时, 环境就会产生更大的影响。

低绩效控制, 意味着团队为员工创设了较为宽松的自我空间。以自我参照为特征的精熟目标导向员工可以减少对外部干扰的关注, 聚焦于自身工作,不断探索、优化新的更具创意的方法来解决各种难题和挑战, 提升创造力层次。换言之, 低绩效控制提供了引导精熟目标导向员工提升自身技能更为有利的环境因素, 有助于激活其创造特质。因此,低绩效控制下精熟目标导向正向影响创造力。

高绩效控制, 意味着任务明晰、奖惩规则明确。尽管精熟目标导向有利于内化知识, 充实专业素养,提升创造力基础, 但是必须还考虑到组织所能够给予个体的能够不断更新、接近或提升领域专业素养的学习资源、机会与管道(Csikszentmihalyi, 1996)。因而, 高绩效控制情境是否有助于引导精熟目标导向个体主动从事创造性活动, 以达到自我提升目的,尚不明确。

首先, 持有低水平精熟目标导向的员工更容易受到绩效控制的影响。此类员工的学习和探索能力有限。在高绩效控制下, 他们更可能把适度可实现的目标视作累积学习经验和指导自我发展的机会,由此会把注意力和精力收敛到这类目标而非挑战性目标, 从而限制思维的层次, 降低创造力水平。

其次, Lounamaa和March (1987)的仿真研究发现, 持中间水平的精熟目标导向个体更善于运用学习规则。同时, Lazarus (1991)的研究表明, 在自我发展的驱动下他们更可能对高的目标和资源约束、程序控制及时间限制带来的高绩效压力做出挑战性的心理评估(challenge appraisal)而非威胁性评估(threat appraisal)。挑战性评估有助于提高个体的认知灵活性(cognitive flexibility) (Compton, Wirtz, Pajoumand, Claus, & Heller, 2004)和行为适应性(behavioral adaptability) (Simonton, 2000), 从而促进他们在工作中更好地发散思维、迁移和整合知识、寻找差异化策略, 创造出新颖可行的解决方案(Hirst et al., 2009)。

最后, 持高水平精熟目标导向的员工更加关注自我能力提升。尽管追求自我发展、自我完善等与组织有益的行为, 有助于提升个人认知层次和处理策略, 但是从有限时间资源分配的角度看(Bergeron, 2007), 提升自我能力的学习和探索行为需要占用大量的组织资源和时间, 甚至很多稀缺的资源和时间被无效地应用于与组织目标无关的方面, 这不免与组织的高绩效导向冲突。高绩效控制鼓励以组织为参照的行为, 意味着个体的学习和探索行为必须置于项目预算、流程特别是时间和进程的刚性控制之下, 留给个体自我成长和改进的时间和空间受到限制, 因而加剧个体创造的心理风险。换言之,创造力是产生新颖有用方法的过程, 在实践中创造不是无约束地为了创造而创造, 而是为了满足特定组织目标需求而创造。相对于务实地达到目标, 如果员工过分关注学习和自身技能的提升, 他们就可能忽视切实可行的解决方案, 而不顾实际地追求完美和新奇(Bunderson & Sutcliffe, 2003)。

综上分析, 我们可以推断, 高绩效控制下精熟目标导向对创造力的影响可能呈非线性特征, 特别是超过一定限度, 提升自我技能的学习和探索行为对于个体创造性解决问题能力的提高, 其贡献率递减,到达拐点后甚至开始抑制创造力。据此, 我们假设:

假设2:绩效控制调节精熟目标导向与创造力的关系。低绩效控制时, 精熟目标导向与创造力线性正相关; 高绩效控制时, 精熟目标导向对创造力的影响呈非线性, 表现为先抑后扬再抑。

2.3 绩效控制与表现-趋近目标导向

秉持表现目标导向的个体追求奖励最大化和惩罚最小化, 通过外部迹象判定哪些是合宜可取的行为。因此可推测他们会把组织偏好看作选择有利行为的主要信息依据。

表现-趋近导向的员工具有为获得最大奖励而对外部信息反应灵敏的特征。Elliot和 McGregor(2001)指出能力是目标导向意义建构的核心, 包括能力的参照标准和能力的定价两个维度, 当能力被正向定价时, 会产生趋近或进取行为; 当被负向定价时, 会产生警戒或回避行为。因为对自我能力的定价为正向(Elliot & Thrash, 2001), 据此我们可以推断持有较强表现-趋近导向的人更容易对组织控制偏好等外部刺激做出正面反应。

当绩效控制程度低时, 团队着眼于员工自我控制、学习与发展, 鼓励尝试、创造新颖的组合, 对失败的容忍度较高。此时组织传递出的信号是创造成为个体展示自我能力的竞技场。在这种情境下,持有表现-趋近导向的员工认为他们应该学习、搜集信息, 尝试使用复杂的方法解决问题, 以展示自己的才能。他们通过创造证明自己的能力并尽量比同事做得更好。因此, 当团队情境鼓励和认可创造时, 表现–趋近导向个体追求成功的正面情感就会受到激励, 积极参与到创造进程中。由此我们假设:

假设3:绩效控制调节表现–趋近导向和创造力的关系。低绩效控制时, 表现–趋近导向与创造力正相关。

2.4 绩效控制与表现-回避目标导向

表现-回避导向的个体倾向于尽量避免接受含有较高错误和失败可能性的挑战, 而将精力投入到成功机率较高的事情(VandeWalle, 1997)。

低绩效控制意味着团队鼓励员工自我学习与探索, 团队成员工作自主性强, 甚至在很大程度上需要自我决定工作成功的标准(Hollensbe & Guthrie,2000)。但是探索新知识和技能并运用它们为工作中的难题找到创造性的解决途径, 这本身具有不可预测性, 还会出现挫折、失误和问题。对于秉持表现-回避导向的员工而言, 开放式的绩效目标意味着创造成为了模糊的、不确定性的挑战。出于安全考虑, 他们会远离这些行为, 不愿意尝试采用新方法改变已有工作范式和流程, 除非外部因素能够降低这些活动带来的心理风险。因此, 低绩效控制导致表现–回避导向对创造力有负向影响。

高绩效控制意味着严格按照既定范式工作, 失败的容忍度相对较低。一般认为, 高绩效控制强化表现-回避导向个体的保守决策, 以避免创造失败风险带来的负面评价或惩罚。但是越来越多的迹象表明,情况可能相反(Maier, Waldstein, & Synowski, 2003)。

一方面, 任务明晰、规则明确使得创造成为一种确定性的挑战, 有助于缓解目标模糊带来的心理风险; 另一方面, De Dreu, Baas和Nijstad (2008)提出的双路径创造力模型(the dual pathway to creativity model)强调, 挑战性评估引发的认知灵活性并非获得创造力的唯一途径, 高绩效控制引发的威胁性评估有助于加强个体的恒心和毅力(persistence and perseverance), 促使个体投入更多的精力和注意力关注手边的威胁, 以避免相应损失。在这种背景下,通过激活直接目标行为, 让个体聚焦于相对密闭但明确的目标而不被其它任务或刺激分心, 同样可以提高表现–回避导向个体创造的流畅性和原创性(George & Zhou, 2007; Baas et al., 2011)。换言之,高绩效控制下“避免负面评价或者惩罚”类似Tushman, Newman和Romanelli (1986)所谓的“常规打破者” (frame breaker), 有助于引导表现–回避导向个体积聚心理能量和资源, 力图缓解外部威胁,并最终帮助他们形成深入而独到的见解或解决方案, 尽管它们的范围相对狭窄(Gutnick et al., 2012)。因此我们有理由相信, 高绩效控制下表现–回避导向对创造力有正向影响。基于此, 本文假设:

假设4:绩效控制调节表现–回避导向与创造力的关系。低绩效控制时, 表现–回避导向与创造力负相关; 高绩效控制时, 二者正相关。

3 研究设计

3.1 变量测量

创造力。改编自Janssen (2000)发展的9条目的工作创新行为量表(WIB scale), 主要基于以下考虑。首先, 本文主要研究成就目标导向与绩效导向的交互作用对个体创造力的动态影响机制, 而创造力孕育于此过程之中, 不仅仅表现为一种静态的成果。基于此, 本研究没有采用 Amabile (1983)的经典定义, 把创造力看做新颖而富有价值的想法, 而是采用 Shalley (1991)的动态定义, 把创造力视作目标实现进程中运用新方法或新思路解决挑战性难题的过程。该过程涵盖产生创意(idea generation)、创意推进(idea promotion)和创意实现(idea realization)三个阶段(Kanter, 1988)。通过系统比较 Zhou和George (2001)编制的创造力量表与 Janssen (2000)发展的工作创新行为量表, 前者包括了创意产生和创意实现两个阶段, 而后者则涵盖了全部三个阶段。

其次, 该量表适合采取员工自陈式填写。Janssen (2000)强调三点原因, 一是员工对任务背景信息的了解以及对自身行为动机的认知比主管更为细致; 二是对创造力这类自由裁量行为的评估,同很多主观评估一样非常容易受到评估者个人偏好的影响而做出不同理解, 从而造成不同评估者给出的评估结果差异很大(Organ & Konovsky, 1989);三是上司评估容易被一些善于表现的员工的表面行为蛊惑, 而有时又会对一些诚实员工的真正富有创造力的行为视而不见。从Janssen (2000)的实际研究结果看, 数据结构与理论模型的契合效果采用员工自陈式比采用上司评估方式理想。为此, 我们对创造力的测量借鉴如上量表, 并同时搜集员工自陈式填写和上司打分两方面数据。后续进行的一致性Kappa检验和恒等性检验表明, 创造力无论采取员工自陈式填写还是上司打分, 都意味着是一个相同的测量构念。

由此, 我们遵照原量表的建议采用员工自陈式填写数据。

成就目标导向。采用Baranik, Barron和Finney(2007)编制的适用于工作领域的成就目标导向量表,其中精熟目标导向包含10个问项, 表现–趋近目标导向和表现–回避目标导向各包含 4个问项。该量表在多项研究中证明具有良好的信度和效度。

绩效控制。采用Oldham和Hackman (1981)发展的团队工作正规化量表, 用来反映个体在团队工作过程中对团队规则、规范干预个体自主工作行为的主观感知程度。共计5个问项。

上述量表问项采用5级Likert评定法。最后, 为避免人口统计特征变量对结果的干扰, 我们引入年龄、受教育程度与在职年限作为控制变量。

3.2 样本收集

考虑到变量间具有跨层次关系, 我们以项目团队作为问卷调查单元。根据 George (1990)的标准,员工拥有一个共同的主管并按照既定流程协同作业, 便视作一个项目团队。数据采集采取现场问卷填写方式。

调查对象来自上海、浙江、江苏、安徽等省份21家企业的54个团队540名技术和管理人员, 分布在通讯、软件开发、金融和环保科技四类行业。剔除无效样本后, 共计52个团队515名员工作为正式研究对象。团队平均管理幅度约为 10人。在受访者中, 男性占 65.44%; 年龄结构上, 25~35岁之间的占到60.56%; 教育程度上, 本科占52.41%, 研究生及以上占22.65%; 工作年限上, 5年以内的占34.50%, 5~10年的占43.22%。

3.3 多层次数据结构的有效性分析

3.3.1 变量的描述性统计、相关性及信度和效度

表1显示了主要研究变量的均值、标准差以及相关关系。为保证测量的正确性, 我们评估了变量的信度和效度。

结果显示, 每个变量的信度值(克伦巴赫 a系数)均超过了 0.7, 组合信度(CR)值 0.7以上, 超过0.5的判断标准, 表明变量具有良好的信度。变量平量均萃取变异 (AVE)的平方根值(位于表1对角线括号内)均满足了大于其所在行与列相关系数的绝对值, 说明研究变量具有良好的区分效度。尽管部分变量的平均萃取变异量偏低, 但是根据 Fornell和Larcker (1981)提出的标准, 当平均萃取变异量低于0.5时, 若变量的组合信度高于0.6以上, 仍具有收敛效度。

3.3.2 跨组的多层次验证性因子分析

组织层面的绩效控制整合自个体层面的绩效控制感知。但是在整合过程中必须考虑个体之间的相互影响, 不能简单地认为个体感知之间彼此独立,否则模型参数估计值的标准误会低估, 增加Ⅰ型误差。单因素方差分析(ANOVA))显示团队之间的绩效控制模型存在显著差异(p < 0.05), 组内相关系数ICC1 = 0.17和ICC2 = 0.91, 均满足符合Cohen (1988)建议的强关联程度。利用聚合程序(aggregate)所计算的组内一致性指标 r的平均值为 0.88, 满足James, Demaree和Wolf (1984)所建议的大于0.7的判定标准, 表明变量具有高的内部一致性。这些结果说明团队水平上的绩效控制测量是合理的。

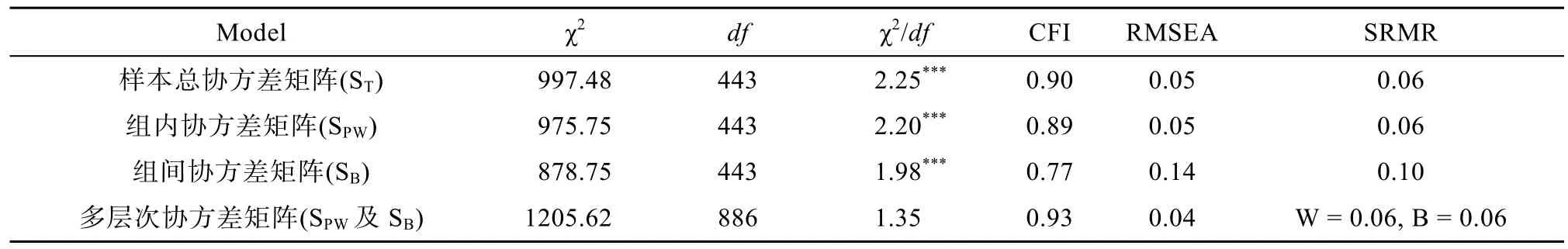

进一步, 我们运用Dye, Hanges和Hall (2005)建议的五步法评估了数据结构是否具有跨层次的适用性。在评估之前先进行单层次分析。以自由估计相关性的斜交五因子模型(所有变量独立分开)为基准模型, 构建了5个竞争模型:直交五因子模型(因子间相关系数为0)、单因子模型(五个因子完美相关, 相关系数设定为 1), 以及根据自变量和调节变量归集程度构建的四因子模型(表现目标导向合成一个因素, 加上精熟导向、绩效控制、创造力)、三因子模型(目标导向合成一个因素, 加上绩效控制和创造力)和二因子模型(自变量和调节变量归属同一潜变量, 加上创造力)。模型比较结果见表2。

表1 变量的描述性统计、相关系数及信度、效度检验值

表2 模型的比较及共同方法偏差分析

结果显示, 斜交五因子模型在适配指标方面优于其他模型。Δχ/df结果显著, 表明因素载荷设定后模型拟合效果显著变差, 因而基准模型明显优于竞争模型, 说明五因素并非独立无关联, 也不是合而为一的构念(Schumacker & Lomax, 1996)。这些个体水平上的数据模型也说明了我们研究的数据结构具有收敛效度和区分效度, 为多层次数据结构的检验提供了模型基础(Dyer et al., 2005)。

随后, 我们运用Mplus 7.11软件考察了斜交五因子模型是否具有跨层次的恒等性。具体包括如下5个步骤(Dyer et al., 2005):对样本总协方差矩阵(S)进行传统验证性因子分析(第一步)、对组间变异进行估计(第二步)、对样本的合并组内协方差矩阵(S)进行传统验证性因子分析(第三步)、对样本的组间协方差矩阵(S)进行传统验证性因子分析(第四步)、对样本的组间与组内协方差矩阵(S及S)进行多层次验证性因子分析(第五步)。结果见表 3所示。

表3 多层次验证性因子分析(MCFA)适配指标摘要表

结果显示, 包含组内和组间的多层次模型(S及 S)与本文数据结构显示出更好的适配性。与运用传统验证性因子分析检验样本总协方差矩阵(斜交五因子模型)的结果相比, 除卡方值(p > 0.1)因多层次验证性因子分析(MCFA)进行了类似传统多群组结构方程模型分析(即将组内模型视为一组而将组间模型视为另一组)而导致结果较高之外, 多层次结构方程式模型的 RMSEA和 CFI明显优于前者。从SRMR看, 多层次验证性因子分析提供的组间模型的适配结果(SRMR= 0.06)明显优于仅单纯地根据组间协方差矩阵(S)分析的结果 0.10; 组内模型的适配结果(SRMR= 0.06)也优于单纯根据组内协方差矩阵(S)分析得到的0.06。以上表明, 斜交五因子结构在个体层次与组间层面为一等值模式, 因而后续研究不会产生跨层次推论的谬误(Muthén, 1994)。

3.3.3 共同方法偏差评估

变量以感知(perception)测量为主, 且单一问卷同一时间向同一施测者搜集而得, 共同方法偏差(CMV)难以避免。为尽可能降低共同方法偏差对研究结果的影响, 我们在事前做了预防处理, 包括隐匿研究目的和变量名称、问项错项排列、引入反向题等, 以减少调查对象的一致性填写动机(Podsakoff& Organ, 1986)。事后, 我们评估了共同方法偏差的潜在影响。具体做法是将所有同源数据进行主成分分析得到一个不可测量共同成分变量(an unmeasured common method variable), 在斜交五因子模型的基础上加入该共同方法变异因子, 构建一个六因子模型(周浩, 龙立荣, 2004)。

结果显示(见表 2), 模型的卡方量显著减少(Δχ= 160.67, Δdf = 31, p < 0.001), 说明变量之间存在一定程度的共同方法偏差。鉴于χ具有对样本规模敏感的特征, 在模型优劣比较时尚需考虑其他拟合指标的差异。RMSEA、CFI等指标的改善程度有限, 约在 0.01~0.02之间, 说明加入共同方法变异因子后, 模型拟合优度并未得到明显的改进。因此, 共同方法偏差对研究结果的解释不会构成威胁(谢宝国, 龙立荣, 2008)。

3.4 研究工具、步骤及模型

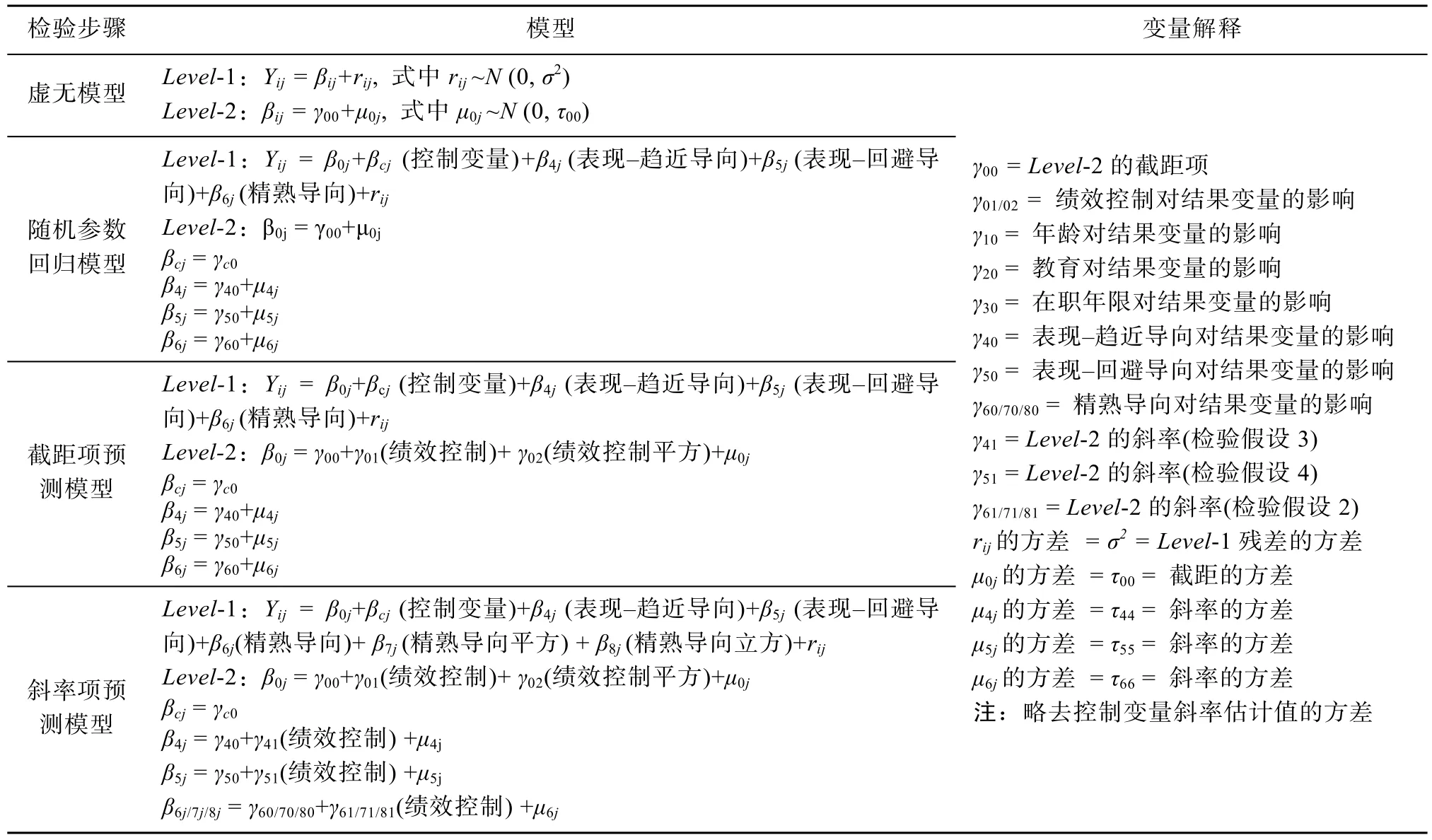

鉴于变量间存在嵌套关系, 我们遵循跨层次分析(cross-level)的步骤建立并运用 HLM 6.0软件逐次检验了4种不同模型:虚无模型、随机参数回归模型、截距项预测模型和斜率项预测模型。检验步骤及模型构建具体见附录。

4 假设检验

根据Hofmann和Gavin (1998)的建议, 在检验中我们对个体层次变量进行了总平均中心化处理,以提高截距的解释力。为避免多重共线性, 对组织层面变量没有进行总平均中心化处理。固定效应估计采取带有稳健性标准误差(with robust standard errors)的方法。研究结果如表4所示。

4.1 虚无模型(Null model)

虚无模型用来检验跨层次效果是否存在。只有组内与组间的变异成份显著, 才能够进行下一步的截距与斜率项分析。从表4的虚无模型检验结果看,组织层面的随机方差为τ= 0.06, 卡方检验结果(χ=141.27, df = 51, p < 0.001)说明组间方差是显著的。σ= 0.31, 故ICC1 = 0.15, 表明员工创造力的变异数0.36 (即σ+τ= 0.36)中, 由于组别差异所造成的变异程度为 0.06, 占总体变异数的 15.2%, 另外84.8%的变异来自员工个体层面的差异。根据Cohen (1988)建议的标准, 这属于强关联程度, 不宜以一般的回归模型来进行分析, 应采用线性阶层模型(HLM)加以分析。

4.2 随机参数回归模型(Random coefficient regression model)

第二步主要运用随机参数回归模型主要考察层次一(Level-1)的直接效果, 用以验证假设 1是否成立, 同时也将判定不同个体的创造力是否存在着不同的截距与斜率, 为检验情境变量(Level-2)的影响创造条件。

表4显示, 用来比较模型总体拟合情况的似然值统计量离异数, 从虚无模型的911.53降至855.68,表示随机参数回归模型的适配度比前者要好。σ=0.24, 较零模型减少23.4% (即R= 0.23), 说明有 23.4%的创造力组内方差可被成就目标导向解释。其中, γ= 0.27 (t = 3.39, p < 0.01), 表明精熟目标导向对创造力有正向影响, 假设1得到验证。此外, 随机效应 τ= 0.06 (χ= 149.44, df = 46, p <0.001), 显示截距项变异成分显著, 表明不同组间确实存在不同的截距, 组织层面的绩效控制对员工创造力的影响可能存在。

4.3 截距项预测模型(Intercepts-as-outcomes model)

第三步用来揭示截距项变异的存在是否由层次二(Level-2)导致。鉴于绩效控制程度低时会导致员工对任务目标和规范感知模糊, 而高于一定限度时工作本身蕴含的内在激励会因外在因素的加入而降低效果(Ryan & Deci, 2008; Frey & Oberholzer-Gee, 1996), 因此, 需要对绩效控制做非线性处理。表4显示, R= 0.10, 说明有9.5%的创造力组间方差可以被绩效控制解释。其中, 绩效控制一次方的估计值γ= 0.24 (t = 3.09, p < 0.01), 二次方的估计值 γ= -0.12 (t = -2.82, p < 0.05), 显示绩效控制对员工创造力有正向影响但增量递减(Aiken &West, 1991)。因此, 随后的检验必须控制其直接影响效应。

随机效应 τ= 0.15 (χ= 80.70, df = 46, p <0.01), 表示精熟导向对创造力的影响在各群组间存在显著的变异。同样, 表现–趋近导向(τ= 0.01,χ= 60.10, df = 46, p < 0.05)、表现–回避导向(τ=0.01, χ= 69.18, df = 46, p < 0.05)分别对创造力的影响在各群组间也存在着显著变异, 因此需要进行调节效果的检验。

表4 线性阶层模型(HLM)分析结果

4.4 斜率项预测模型(Slopes-as-outcomes model)

第四步主要分析斜率变异成分是否可由层次二(Level-2)的变量所解释。结合Aiken和West (1991)的建议, 运用饱和回归方程简单估计斜率绘制出交互效应图, 可以验证假设3、假设4、假设5关于绩效控制调节成就目标导向与创造力的关系是否成立。

从表 4 结果看, R= 0.84, 说明引进绩效控制可减少第二层斜率项 84.0%的变异程度。绩效控制与精熟导向交互项的一次方估计值γ=-1.73 (t = -2.32, p < 0.05), 二次方估计值 γ= 2.87(t = 3.74, p < 0.01), 三次方估计值 γ= -0.76 (t =-1.36, p < 0.1)。表明交互作用结果与假设2预测的方向一致。

交互效应图显示(图 1), 低绩效控制强化精熟导向与创造力之间的正向关系(b = 0.48, t = 8.22, p <0.001), 而在高绩效控制情形下精熟导向对创造力有“S”型影响(b= -3.07, t = -2.59, p < 0.001; b= 1.44,t = 3.43, p < 0.01; b= -0.17, t = -3.74, p < 0.001),表现出先抑后扬再抑, 由此假设2得到支持。

图1 绩效控制对精熟导向与创造力关系的调节作用

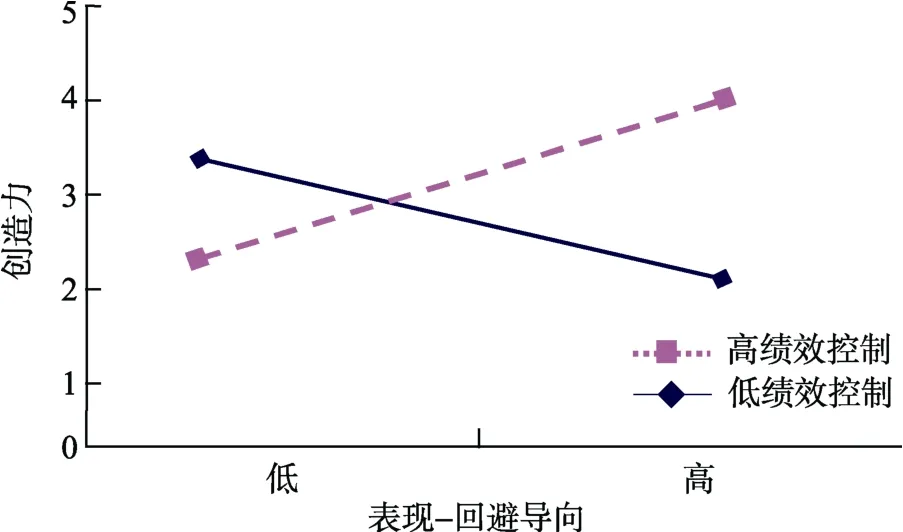

γ= -1.20 (t = -2.77, p < 0.05), 交互作用的结果与假设 3预测的方向一致, 交互效应图显示(图2), 高绩效控制下表现–趋近导向对创造力的影响不显著(b = 0.03, t = 0.04, ns), 而低绩效控制下表现–趋近目标导向对创造力有正向影响(b = 0.22, t= 3.42, p < 0.01), 因此, 假设3得到支持。

图 2 绩效控制对表现–趋近导向与创造力关系的调节作用

图 3 绩效控制对表现–回避导向与创造力关系的调节作用

γ= 1.11 (t = 2.30, p < 0.05), 表明绩效控制对表现–回避目标导向与创造力关系的调节作用达到显著水平。交互效应图显示(图3), 绩效控制程度低时,表现–回避导向与创造力负相关(b = -0.10, t = -2.01,p < 0.05); 绩效控制程度高时, 表现–回避导向正向预测创造力(b = 0.15, t = 2.20, p < 0.05), 由此假设4得到支持。

5 结果讨论

5.1 理论分析及启示

在创新驱动、转型发展的今天, 管理者正面临着双重挑战, 不仅要识别出具有创造潜质的员工,还要塑造出有利于员工创造的团队情境。本文系统考察了成就目标导向与绩效控制的交互效应对员工创造力的影响机制。绩效控制作为重要的组织情境变量(Murphy & Cleveland, 1995), 在管理实践中存在一个所谓的“雅努斯困境”——管控过死, 窒息活力; 管控过松, 组织涣散。困境背后是我们对绩效控制影响个体特质发挥作用的内在机制和边界条件知之甚少。本研究有如下重要发现。

5.1.1 高绩效控制情境下精熟目标导向对创造力有非线性影响

与多数研究一致, 本文的验证结果再次表明,专注于学习和发展相关技能的精熟目标导向对创造力产生积极而深远的影响, 特别是主张自我控制和行为自律的低绩效控制情境为创造力创设了更大的发挥空间, 有助于员工排除外部干扰, 积极参与到创造性的挑战进程中, 探寻多样化或差异化的问题解决之道。

但是本文的新发现在于, 高绩效控制情境下精熟目标导向对创造力的影响呈非线性特征。鉴于Hirst, Van Knippenberg, Chen和Sacramento (2011)在研究中所假设的绩效控制负向调节精熟导向与创造力之间的关系, 并没有得到数据支持, 我们在模型中做了非线性修正, 并验证在这种情境下精熟目标导向对创造力的影响呈“S型”特征。换言之,在高绩效控制情境下, 过多的学习和探索行为在达到一定阈值后反而抑制员工创造力。这一结果符合March (1991)在学习过载理论中所揭示的学习边际收益递减规律, 同时也支持了特质激活理论, 即外部环境一定要与个体特质相适应, 才能激活个体特质中的积极因素。

5.1.2 表现–回避导向置于高绩效控制情境下对创造力有正向影响

持表现目标导向的个体犹若“变色龙” (Chartrand& Bargh, 1999), 善于把组织偏好作为选择合宜行为的信息依据。早期研究多把表现–回避导向与内在动机易被不利环境削弱联系起来, 因而侵蚀员工创造力的基础(Elliot & Harackiewicz, 1996)。本文发现, 在低绩效控制情形下情况的确如此。对于表现–回避导向的员工而言, 低度的规范和指导使得创造成为了模糊的、不确定性的挑战, 他们最佳的选择是将精力投入到成功机率最高、最安全的解决路径,从而削弱其创造力。正如Amabile (1997)借用“白鼠走迷宫”隐喻的那样, 在组织目标模糊时, 个体所有的努力将围绕尽快逃出迷宫这个目标展开, 最安全和最直接的路径将是个体最理性的选择。事实上,创造性的解决方案常常需要我们深入迷宫机理探寻更多新的路径和快捷出口。

但是在高绩效控制情境下, 情况则相反, 这也是本文的重要发现之一。尽管 Baas等(2011)以及Gutnick等(2012)的研究均强调, 威胁性的环境有助于激活回避导向员工的直接目标行为。但是他们仅对中介机制做了分析, 没有对调节效应的作用机制做进一步的思考, 本文弥补了这一缺陷。研究结果使得我们有理由相信, 在高绩效控制下, 严苛的组织规范和刚性的规定有助于启动表现–回避导向员工的威胁性感知, 进而激活其直接目标行为, 引导他们把精力和心理资源聚焦在组织目标要求上,从而化个体特质中的消极因素为积极因素, 形成尽管面窄但深入的思维成果(Baas et al., 2011; Baas,Roskes, Sligte, Nijstad, & De Dreu, 2013)。

5.1.3 低绩效控制情境下表现–趋近导向对创造力有正向影响

最后, 本文也提供了明确的证据, 表明在低绩效控制情境下, 鼓励自我发展无疑等同于向表现–趋近导向的员工吹响了积极进取的“冲锋号”, 激励他们在自我创造的竞技场上积聚资源, 聚焦组织目标, 积极参与到挑战性的创造进程之中。这一研究结果与 Elliot等(2005)进行的行为依随实验结论基本一致。他们发现, 引入权变变量(如绩效激励)的调节作用, 表现–趋近导向对创造力的正向影响甚至超过精熟目标导向。这一结果反映出行为具有依随于外部强化而改变的特性。

总之, 本文理论贡献在于:在高绩效控制情境下, 精熟目标导向对创造力产生非线性影响, 从而为学习过载理论提供了实证支持; 另一方面, 来自职场的证据进一步否定了长期以来形成的把表现目标导向(特别是表现–回避导向)与缺乏创造力联系起来的观点, 为特质激活理论提供了证据。这些结论启示我们在未来的研究中, 应由对特质差异的单边关注转向从特质和情境的交互作用出发系统考察员工的创造力。

5.2 管理启示

上述结论的管理启示在于, 我们在管理团队创造力时不仅需要了解什么样的员工具有创造潜力,更需要理解组织机制对具有不同特质员工的创造力分别有着怎样的影响。

5.2.1 引入权变绩效控制策略, 引导不同特质员工聚焦不同目标

面对工作中的创造难题, 员工视作挑战性机遇还是不确定性威胁, 选择“战还是逃” (Fight-orflight), 在很大程度上取决于组织的绩效导向(Bracha,Ralston, Matsukawa, Williams, & Bracha, 2004)。对于精熟目标导向员工, 绩效控制模式应该有助于强化他们专注自我成就目标; 对于“看组织脸色行事”的表现目标导向员工, 尽管我们很难把他们从对外部的关注收敛到对内在成就目标的关注, 但是我们可以通过有效的绩效控制机制设计, 引导他们把视线从关注组织奖惩规则转向任务目标, 使得工作资源更加聚焦。

具体而言, 对于精熟目标导向和表现–趋近导向的员工, 应采取水平型控制, 倡导自我管理和行为自律。具体而言, 一方面要适度松绑绩效控制与报酬激励的关系, 激励计划要体现“长-短期导向”,即容忍短期失败并奖励长期成就。这等同于为员工提供了一个金色降落伞(golden parachutes), 比采用固定薪酬或标准绩效性报酬(pay for performance)激励计划效果要好(Ederer & Manso, 2013)。另一方面, 要突破传统基于集权化和正规化的职位设置带来的员工隧道视野, 按照团队成员角色重新定义工作, 将工作流程上下游环节的期望转化为该角色的目标与职责, 以此扩展员工创新空间。同时, 要塑造良好的自我成就和自我管理氛围, 使得组织成为学习的乐土、创造的主战场, 让发散性思维、质疑能力在创造的征途中涵濡浸渍, 催生组织可持续的创新活力。

对于表现–回避导向的员工, 应诉诸垂直绩效控制。首先组织规则界面和任务目标一定要透明、清晰, 所谓“法明则无患”; 其次, 加强指导和引导,促进组织目标和规则内化于认知和行为之中; 最后,奖惩机制一定要有助于打破其心理安全预期, 提高紧迫感, 才能激活直接目标行为, 在“走迷宫”时敢于跳出格式化思维(“out-of-the-box”thinking)的窠臼(Gutnick et al., 2012), 探寻出异质性的问题解决路径。

5.2.2 适度干预精熟导向员工的学习行为, 提高创造力投资效率

员工的创造活动主要发生在特定的团队环境中(Shalley et al., 2004), 在团队任务紧迫的情况下,企业需要通过强化绩效控制以满足时间、成本、进程和流程需要, 提高创新效率, 消解创新风险。尽管专注于学习新方法、获取新技能来发展个人能力的精熟目标导向员工无疑是团队最重要的创新资源, 但是这里不可避免地会发生学习成本与时间成本的剧烈冲突。考虑到在高绩效控制情境下过多的学习和探索行为反而抑制精熟目标导向员工的创造力, 因此在任务紧迫的情形下, 我们需要把员工的学习行为控制在适度范围内, 必要时甚至需要干预员工学习和探索行为, 把员工的创造视线由自我成就驱动转向团队任务目标驱动, 使我们对于创造力的投资更富有效率。

总之, 在管理团队创造力时, 一方面我们应由关注员工成就目标导向的特质差异转向构建与此相匹配的组织情境上; 另一方面应由单纯关注团队应如何促进和推动具有某种特质的员工更好地从事学习和创造活动, 兼顾塑造合宜的绩效控制模式引导和鼓励具有另外特质的员工展现出那些在其它条件下通常不会出现的行为, 凸显出权变绩效控制的导向作用和特质激活的功效。这样我们在团队组建时就可以避免不必要的筛选成本或额外的学习成本, 从而使组织对开发员工创造力的投资更富有效率。

6 小结及后续研究方向

面对创造进程中的挑战和风险, 如何管控是个永恒的话题。本研究提供的证据表明, 权变地选择绩效控制模式, 有助于激活员工成就目标特质中的积极因素, 或者化消极因素为积极因素, 提高员工创造力。这一结果有助于深化我们对不同控制情境下成就目标导向与创造力之间关系的研究, 也有助于我们在实践中更好地识别和把握影响与制约员工创造力的行为权变因素, 从特质和情境的动态交互作用出发选择适当的绩效控制模式。

需要指出的是, 本文还存在诸多不足, 尚需要在研究手段创新、概念模型优化等方面进一步聚焦特色、拓展研究空间。首先, 本文对成就目标导向维度采取经典的三分法, 随着成就目标理论研究日益深入, 逐渐形成了四维度的理论框架体系(Elliot& McGregor, 2001), 后续可进一步深化这一主题的研究。其次, 本文选择研发团队作为研究对象, 研发团队的情境因素影响力相对更强一些, 因而相关结论能否推广到一般任务活动, 还需要进一步分析。第三, 随机效果变异成份τ仍达显著水平(χ=140.37, df = 44, p < 0.001), 显示截距项尚有其它第二层次的变量未被本研究所考虑, 后续研究可进一步寻找其它可能的影响因素。第四, 尽管本文找到了表现–回避导向与创造力正向联系的证据, 并借鉴相关研究, 从激发威胁性感知进而启动直接目标行为角度解释了这一现象, 但情况是否如此尚需进一步的实证支持。因此, 未来可以通过构建一个被调节的中介效应模型, 检验在绩效控制的调节作用下, 威胁性感知和直接目标行为能否以及如何中介表现–回避导向与创造力的关系, 从而更深刻地揭示表现–回避导向对创造力的作用机理。

致谢:感谢成就目标导向理论奠基人、美国Rochester大学Elliot教授的支持和肯定; 感谢荷兰Groningen大学Janssen教授授权使用量表及建设性指导; 感谢电子科技大学王雎副教授、上海大学刘婷副教授的帮助; 感谢王素婷、张燕同学在数据收集和初步分析上的贡献; 特别感谢编委及匿名审稿人提出的宝贵意见, 但作者文责自负。

Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). Multiple regression:Testing and interpreting interactions. Newbury Park, CA:Sage Publications.

Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity: A componential conceptualization. Leadership Quarterly,45(2), 357–376.

Amabile, T. M. (1997). Motivating creativity in organizations:On doing what you love and loving what you do. California Management Review, 4(1), 39–58.

Amabile, T. M., & Julianna, P. (2012). Perspectives on the social psychology of creativity. Journal of Creative Behavior, 46(1), 3–15.

Amabile, T. M., & Kramer, S. J. (2007). Inner work life:Understanding the subtext of business performance.Harvard Business Review, 85(5), 72–83, 144.

Baas, M., De Dreu, C. K. W., & Nijstad, B. A. (2011). When prevention promotes creativity: The role of mood, regulatory focus and regulatory closure. Journal of Personality and Social Psychology, 100(5), 794–809.

Baas, M., Roskes, M., Sligte, D., Nijstad, B. A., & De Dreu, C.K. W. (2013). Personality and creativity: The dual pathway to creativity model and a research agenda. Social and Personality Psychology Compass, 7(10), 732–748.

Baranik, L. E., Barron, K. E., & Finney, S. J. (2007).Measuring goal orientation in a work domain: Construct validity evidence for the 2x2 framework. Educational and Psychological Measurement, 67(4), 697–718.

Bergeron, D. M. (2007). The potential paradox of organizational citizenship behavior: Good citizens at what cost?Academy of Management Review, 32(4), 1078–1095.

Bracha, H. S., Ralston, T. C., Matsukawa, J. M., Williams, A.E., & Bracha, A. S. (2004). Does “fight or flight?” need updating? Psychosomatics, 45(5), 448–449.

Bunderson, J. S., & Sutcliffe, K. M. (2003). Management team learning orientation and business unit performance. Journal of Applied Psychology, 88(3), 552–560.

Chartrand, T. L., & Bargh, J. A. (1999). The chameleon effect:The perception-behavior link and social interaction. Journal of Personality and Social Psychology, 76(6), 893–910.

Coelho, F., & Augusto, M. (2010). Job characteristics and the creativity of frontline service employees. Journal of Service Research, 13(4), 426–438.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. San Diego, CA: Routledge.

Compton, R. J., Wirtz, D., Pajoumand, G., Claus, E., & Heller,W. (2004). Association between positive affect and attentional shifting. Cognitive Therapy and Research, 28(6), 733–744.

Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper-Collins Publishers.

De Dreu, C. K. W., Baas, M., & Nijstad, B. A. (2008).Hedonic tone and activation level in the mood-creativity link: Toward a dual pathway to creativity model. Journal of Personality and Social Psychology, 94(5), 739–756.

Dweck, C. S. (1999). Self-theories: Their role in motivation,personality, and development. Ann Arbor, MI: Psychology Press.

Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95(2), 256–273.

Dyer, N. G., Hanges, P. J., & Hall, R. J. (2005). Applying multilevel confirmatory factor analysis techniques to the study of leadership. The Leadership Quarterly, 16(1),149–167.

Ederer, F., & Manso, G. (2013). Is pay for performance detrimental to innovation? Management Science, 59(7),1496–1513.

Elliot, A. J. (2006). The hierarchical model of approach-avoidance motivation. Motivation and Emotion, 30(2), 111–116.

Elliot, A. J., & Church, M. A. (1996). A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 72(1), 218–232.

Elliot, A. J., & Harackiewicz, J. M. (1996). Approach and avoidance achievement goals and intrinsic motivation: A mediational analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 461–475.

Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2×2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80(3), 501–519.

Elliot, A. J., Shell, M. M., Henry, K. B., & Maier, M. A.(2005). Achievement goals, performance contingencies,and performance attainment: An experimental test. Journal of Educational Psychology, 97(4), 630–640.

Elliot, A. J., & Thrash, T. M. (2001). Achievement goals and the hierarchical model of achievement motivation. Educational Psychology Review, 13(2), 139–155.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50.

Frey, B. S., & Oberholzer-Gee, F. (1996). The cost of price incentives: An empirical analysis of motivation crowdingout. American Economic Review, 87(4), 746–755.

George, J. M. (1990). Personality, affect, and behavior in groups. Journal of Applied Psychology, 75(2), 107–116.

George, J. M., & Zhou, J. (2007). Dual tuning in a supportive context: Joint contributions of positive mood, negative mood, and supervisory behaviors to employee creativity.Academy of Management Journal, 50(3), 605–622.

Gutnick, D., Walter, F., Nijstad, B. A., & De Dreu, C. K. W.(2012). Creative performance under pressure: An integrative conceptual framework. Organizational Psychology Review, 2(3), 189–207.

Hirst, G., Van Knippenberg, D., Chen, C. H., & Sacramento, C.A. (2011). How does bureaucracy impact on individual creativity? A cross-level investigation of team contextual influences on goal orientation-creativity relationships.Academy of Management Journal, 54, 624–641.

Hirst, G., Van Knippenberg, D., & Zhou J. (2009). A Cross-level perspective on employee creativity: Goal orientation, team learning behavior, and individual creativity.Academy of Management Journal, 52(2), 280–293.

Hofmann, D. A., & Gavin, M. B. (1998). Centering decisions in hierarchical linear models: Theoretical and methodological implications for organizational science. Journal of Management, 24, 623–641.

Hollensbe, E. C., & Guthrie, J. P. (2000). Group Pay-for-performance plans: The role of spontaneous goal setting.Academy of Management Review, 25(4), 864–872.

James, L. R., Demaree, R. G., & Wolf, G. (1984).Estimating within-group interrater reliability with and without response bias. Journal of Applied Psychology, 69(1), 85–89.

Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effort-reward fairness and innovative work behavior. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73(3), 287–302.

Janssen, O., & Van Yperen, N. W. (2004). Employees’ goal Orientations, the quality of leader-member exchange, and the outcomes of job performance and job satisfaction.Academy of Management Journal, 47, 368–384.

Kamdar, D., & Van Dyne, L. (2007). The joint effects of personality and workplace social exchange relationships in predicting task performance and citizenship performance.Journal of Applied Psychology, 92(5), 1286–1298.

Kanter, R. M. (1988). When a thousand flowers bloom:structural, collective, and social conditions for innovation in organizations. In B.M. Staw, & L. L. Cummings (Eds.),Research in organizational behavior (Vol. 10, pp. 169–211).Greenwich, CT: JAI Press.

Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. New York:Oxford University Press.

Lewin, K. (1935). Dynamic theory of personality. New York,NY: McGraw-Hill.

Lounamaa, P. H., & March, J. G. (1987). Adaptive coordination of a learning team. Management Science, 33(1),107–123.

Maier, K. J., Waldstein, S. R., & Synowski, S. J. (2003).Relation of cognitive appraisal to cardiovascular reactivity,affect, and task engagement. Annals of Behavioral Medicine:A Publication of the Society of Behavioral Medicine, 26(1),32–41.

March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2(1), 71–87.

Murayama, K., Elliot, A. J., & Yamagata, S. (2011). Separation of performance-approach and performance-avoidance achievement goals: A broader analysis. Journal of Educational Psychology, 103(1), 238–256.

Murphy, K. R., & Cleveland, J. N. (1995). Understanding performance appraisal: Social, organizational, and goal-based perspectives. Thousand Oaks, CA: Sage.

Muthén, B. O. (1994). Multilevel covariance structure analysis.Sociological Methods and Research, 22(3), 376–398.

Oldham, G. R., & Hackman, J. R. (1981). Relationships between organizational structure and employee reactions:Comparing alternative frameworks. Administrative Science Quarterly, 26(1), 66–83.

Organ, D. W., & Konovsky, M. (1989). Cognitive versus affective determinants of organizational citizenship behavior.Journal of Applied Psychology, 74(1), 157–164.

Podsakoff, P. M., & Organ, D. W. (1986). Self-reports in organizational research: Problems and prospects. Journal of Management, 12(4), 531–544.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2008). A Self-determination theory approach to psychotherapy: The motivational basis for effective change. Canadian Psychology, 49(3), 186–193.

Schumacker R E, Lomax R G. (1996). A beginner's guide to structural equation modeling. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Shalley, C. E. (1991). Effects of productivity goals, creativity goals, and personal discretion on individual creativity.Journal of Applied Psychology, 76(2), 179–185.

Shalley, C. E., Zhou, J., & Oldham, G. R. (2004). The effects of personal and contextual characteristics on creativity:Where should we go from here? Journal of Management,30(6), 933–958.

Simonton, D. K. (2000). Creativity: Cognitive, personal,developmental, and social aspects. American Psychologist,55(1), 151–158.

Tett, R. P., & Burnett, D. D. (2003). A personality trait-based interactionist model of job performance. Journal of Applied Psychology, 88(3), 500–517.

Tushman, M. L., Newman, W. H., & Romanelli, E. (1986).Convergence and upheaval: Managing the unsteady pace of organizational evolution. California Management Review,29(1), 29–44.

VandeWalle, D. (1997). Development and validation of a work domain goal orientation instrument. Educational and Psychological Measurement, 57(6), 995–1015.

VandeWalle, D., Cron, W. L., & Slocum, J. W., Jr. (2001).The role of goal orientation following performance feedback. Journal of Applied Psychology, 86(4), 629–640.

Xie, B. G., & Long, L. R. (2008). The effects of career plateau on job satisfaction, organizational commitment and turnover intentions. Acta Psychologica Sinica, 40(8), 927–938.

[谢宝国, 龙立荣. (2008). 职业生涯高原对员工工作满意度、组织承诺、离职意愿的影响. 心理学报, 40(8), 927–938.]

Zhou, H., & Long, L. R. (2004). Statistical remedies for common method biases. Advances in Psychological Science,12(6), 942–950.

[周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 12(6), 942–950. ]

Zhou, J., & George, J. M. (2001). When job dissatisfaction leads to creativity: Encouraging the expression of voice.The Academy of Management Journal, 44(4), 682–696.

附录:检验步骤及跨层次模型构建