外商直接投资对区域经济一体化的影响

项松林

(中央党校 国际战略研究所,北京100091)

一、引 言

外商直接投资(FDI)与区域经济一体化的关系包括两方面:一是区域一体化的投资创造效应和投资转移效应;二是国家间相互投资可能促进区域经济一体化的形成。前一种影响是现有文献研究的主流。Kindleberger[1]最早研究区域经济一体化的投资创造效应和投资转移效应,Yannopoulos[2]、Dunning和Lundan[3]在此基础上提出了区域经济一体化的动态FDI效应。随后在新经济地理的推动下,以 Baldwin 和 Venables[4]、Puga 和 Venables[5-6]为代表的经济学家,考察了区域经济一体化对特定经济活动的区位效应,后来研究者将这一理论框架称为BPV模型。为了弥补BPV模型只考虑外商直接投资仅作用生产单元迁移的缺陷,Feenstra[7]与 Baldwin等人[8]进一步提出自由资本模型,认为区域经济一体化也会对跨国公司的垂直投资产生作用,从而将区域经济一体化的投资创造和投资转移从水平分工扩展到垂直分工。鲁晓东和李荣林[9]更是构建了区域经济一体化的四国八地区模型,探讨一体化组织对国际直接投资中流动规模、流动方向和区位分布的影响。由此可见,现有文献主要探讨外商直接投资与区域经济一体化的前一种效应。

区域经济一体化仅能对FDI的投资创造和投资转移产生影响吗?反之,FDI能否促进区域经济一体化的形成?现有文献似乎关注不足,究其原因主要是因为这些研究通常将区域经济一体化视为外生变量,从而只考察一体化后的贸易和投资效应。但区域经济一体化一定是外生的吗?答案显然是否定的。有关区域经济一体化内生性的思想早已在一些文献中有所体现,例如 Lawrence[10]就指出:“区域经济一体化可能是一个内生变量,它是贸易与投资规模扩大的结果,并非原因,因为当一体化收益超过成本后,国家之间组成一体化的可能性将大大增加。”Baider和 Bergstrand[11]对全球范围内区域一体化进行内生检验后,预测准确率高达95%以上。这说明将区域一体化看做外生是缺乏根据的。

如果我们接受区域经济一体化的内生假定,那么诸如“国家间的投资联系该对区域经济一体化的决策会产生怎样影响?尤其是区域间一体化尚未启动时,该地区的国际投资状况是否会引导区域一体化的未来决策?……”就变得很有意义。本文试图对上述问题进行初步探讨。与现有文献相比,本文还具有如下特点:

首先,在理论分析上,本文将FDI融入到传统区域经济一体化理论中,并借助新-新贸易理论分析框架,构建外商直接投资影响区域一体化的理论模型,认为国家间投资联系越紧密,组成一体化的可能性越大,但周边国家的投资行为能否促进区域内国家组成一体化,还取决于国家间经济实力,且实力差距越小,结成一体化的意愿越大,反之相反。这一结论与以往区域一体化外生既定的理论分析[1,4,6,8]不同,较为符合近期的实证检验结论[11-12],是本文与以往文献的主要区别之一。

其次,实证研究上,采用Probit模型对区域经济一体化的二元离散变量进行计量检验时,会受到分布函数的影响。为此,本文分别采用 Logit模型和Poisson模型进行稳健性检验。另外,国家间经济规模、地理距离、要素禀赋等因素也会影响到区域一体化。我们将这些因素作为控制变量代入到计量模型中,进行实证检验。

二、FDI影响区域经济一体化的理论机制

(一)理论模型构建

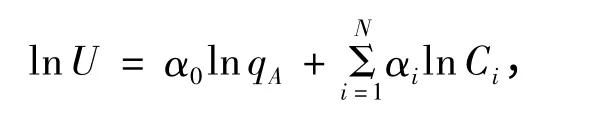

为分析外商直接投资对区域经济一体化的影响,我们在新-新贸易理论分析框架基础上,构建了N×2×2的理论模型,即世界上包括N个国家、每个国家包括工业制成品产业和农业两个部门、使用资本(K)和劳动(L)两种生产要素。假定农业部门生产一种不可贸易的同质农产品,工业部门生产可贸易的M(M≥1)种制成品,且不同企业生产的制成品i具有水平差异。消费者消费qA个单位的农产品和Ci(i=1,2,…,M)个单位制成品的效用函数使用C-D形式表示,消费工业产品i不同品种qi(ω)的效用函数使用CES函数形式表示,总效用函数为:

其中,σi=1/(1-ρ)>1表示工业制成品不同品种之间的替代弹性。

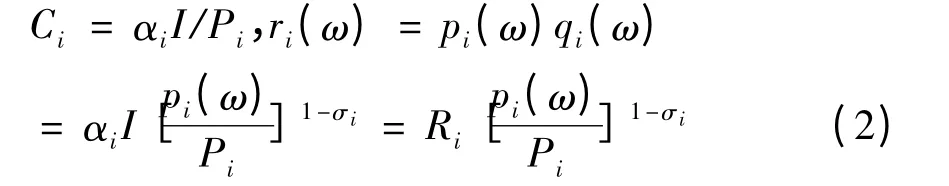

假定农产品的价格为1,制成品品种ω的价格为pi(ω),则第 i种制成品的价格指数 Pi为[∫ω∈Ωpi(ω)1-σidω]1/(1-σi)。若消费者的收入为 I,可求出工业制成品i及其品种ω的需求函数和企业销售收入分别为:

其中:Ri= αiI= ∫ω∈Ωpi(ω)qi(ω)dω 表示第 i种工业制成品行业的总收入,也等于消费者消费第i种工业制成品的总消费。

农业部门的生产是完全竞争的,且规模报酬不变,其生产函数为 qA= φLA。根据项松林[13]等分析结论,各国农业部门的名义工资为WA=φAPA,其中PA表示农产品价格指数。为方便计算,假定各国农产品的价格均为1,农业部门的劳动生产率也为1,则农业部门的实际工资均为wA=1成立。

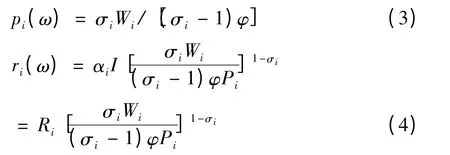

与新贸易理论一样[14],假定制造业部门的生产行为是规模报酬递增,且是垄断竞争的。所不同的是,新-新贸易理论中,生产企业的要素投入不仅取决于产量,而且取决于生产率状况。根据 Melitz[15]经典理论,生产率为φ的企业,生产工业制成品品种ω的国内价格为:

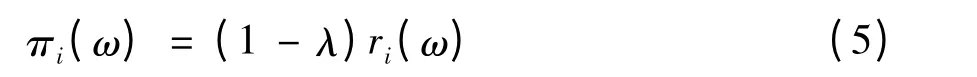

假定企业生产工业制成品存在固定生产成本,且固定成产成本与企业产出成比率,即固定生产成本等于企业产出的λ(0<λ<1),则代表性工业企业的利润函数为:

存在跨国投资后,企业可以同时在本国和国际投资中获得利润。但考虑到国际投资的风险,跨境投资的交易成本也高于国内。假定企业跨境投资的交易成本是“冰山”(Iceberg Costs)形式,则投资开放后,由CES函数的加成原理,代表性企业从国家j获得的总利润为:

其中:τii=1,τij> 1成立。由于区域经济一体化行为直接表现为跨境投资成本的降低,我们将κij=(σ >1)定义为区域经济一体化程度,反映了两国间是否能够实施一体化政策。

跨境投资不可能完全占据对方国家市场。假定代表性企业在j国投资所占消费份额是全世界行业总产出的一份,当工业部门实际工资与农业部门相同(Wi/Pi=wA=1),企业生产率水平(φ)和工业品品种的替代弹性也相同(σi=σ)时,由(6)式可知,代表性企业跨国投资后的总利润为(证明过程可向我们索取):

其中:SRi=Ri/Rw表示该国第i种工业制成品占世界工业制成品的比重;SIi=aiI/αIw表示该国消费第i种工业制成品占世界总消费的比重;κij=表示区域一体化程度;A={σ/[(σ - 1)φ]}1-σ表示参数。

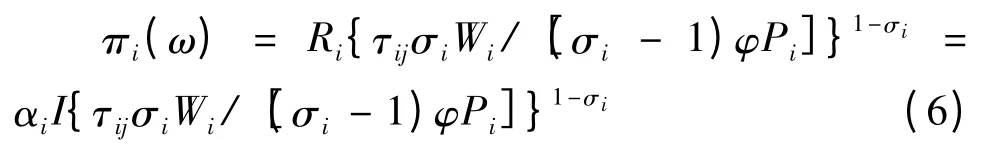

当资本在国家之间自由流动时,长期均衡要求各国资本收益率相等,且都等于平收益率。根据Baider和 Bergstrand[11]的分析结论可知,资本流动的平均收益率可以表示为:

将(4)、(7)式带入(8)式可知,资本流动的平均收益率满足成立,从而(7)式转化为:

上式即为资本流动的长期均衡条件。但国家间能否组成区域经济一体化,还要取决于FDI流动后对各国福利的影响,或者说,只要资本流动带来的福利增加大于产业份额所占比重的损失,区域经济一体化很有可能在两国间实现。

消费者的福利使用间接效用函数V=I/P表示。由于总支出等于要素收入,且资本跨境投资的收益返回母国消费,所以总支出取决于要素禀赋。当要素禀赋保持不变时,总支出也不变化。因此,消费者的福利水平只与价格指数有关。使用Melitz[15]的方法,并结合(6)和(7)式,可以得出消费者的福利函数为:

其中:μ=α/(1-σ)。由于方程(9)和(10)都是非线性的,无法直接求出一体化变量 κij的解析解。为此,我们再使用数值模拟的方法,探寻FDI流动对区域经济一体化的作用。

(二)数值模拟

现实中区域经济一体化是一个离散变量,取值要么为1要么为0,而前文中κij=τij1-σ却是一连续变量,必须设置临界门槛(Threshold)。假定连续型变量κij存在一临界值κ,当κij>κ时,意味着国家间组成一体化,否则相反。临界值κ在现实中也有合理性,因为区域经济一体化表现为优惠贸易协定、自由贸易区、关税同盟、共同市场等多种形式,因此不同形式的区域一体化,其跨境投资交易成本也存在不同。如果将这些跨境交易成本按从小到大排序,计算的一体化程度也将是一连续变量,最小值则可看成是临界门槛。

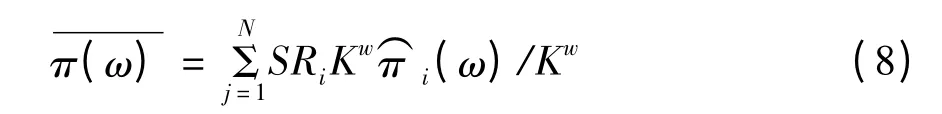

为简便起见,我们在数值模拟中仅采用三个国家情形进行。假定初始的一体化程度、产业比重、消费比重均相等,即 κ12= κ13= κ23=0.1、SRi=1/3(i=1,2,3)、SIi=1/3(i=1,2,3)。由于国家 1启动了资本跨境投资,增加对国家2的投资,导致国家1的产业份额减少,而国家2的产业份额增加。根据(9)和(10)式,模拟的三个国家区域经济一体化变化趋势如下:

图1很自然划分为四个阶段:第一阶段是国家1和2一体化意愿提高,且两国总福利有所增加;第二阶段是三个国家的一体化意愿也都提高,但国家1和3、国家2和3的总福利水平增长速度不快;第三阶段是三个国家的一体化意愿继续提高,且每两个国家的总福利水平增速很快;第四个阶段是国家1和2的一体化意愿继续增强,但国家1和3、国家2和3的总福利水平反而下降。如果我们按门槛值设置为0.5,显然国家1增加对国家2的投资后,一体化意愿立刻增强,并在第二阶段结成一体化同盟,并最终在第四阶段组成完全一体化。也就是说,当两国之间FDI增加后,双方实施一体化的总福利大大提高,并最终促成双边经济一体化,并在时间上是最早达成区域经济一体化。

由于投资转移效应的存在,当国家1增加对国家2进行投资后,国家1和3、国家2和3的总福利水平增速变得很慢,不足以抵消一体化的产业份额损失,所以它们在第一阶段的一体化意愿反而下降。但是当投资创造效应带来的总福利增加,超过产业份额损失后,一体化意愿也不断增强,并在第三阶段组成一体化同盟。不过,当国家1和2完全一体化后,投资转移和投资创造效应完全消失,它们继续促进一体化的意愿反而下降,不太可能形成完全一体化。也就是说,周边国家的FDI增加后,区域内国家的一体化意愿也会增加,并最终达成一体化协定,但时间上较前者晚,一体化程度也更低。因此,它们得出以下重要假定:

图1 FDI、区域一体化与福利模拟图

假定1:区域经济一体化应该是内生的,且随国家间FDI增加不断变化。

假定2:国家间FDI投资增加后,投资联系会加快两国一体化进程,使得它们成为最早结为区域经济一体化的国家。

假定3:周边国家的FDI越多,也同样对区域内国家经济一体化产生积极示范作用,加快区域内经济一体化进程,但不太可能组成完全一体化。

以上假定是否符合实际,我们再通过OECD样本数据库进行实证检验。

三、实证模型、数据来源与处理

(一)实证模型

除资本流动外,诸如经济规模、地理距离、要素禀赋等都可能会影响到区域经济一体化的决策。为此,我们在借鉴Baier和Bergstrand[11]计量模型基础上,采用以下方程进行实证检验:

其中:κ为一体化虚拟变量;ln FDI为外商直接投资对数;ln DIST为地理距离的对数;ln SCALE为经济规模的对数;ln ENDO为要素禀赋的对数;ε为误差项;βi(i=1,2…)为待估计系数;i、j表示国家,t表示时间;滞后期的选择是为了解决内生性问题,目的是控制区域经济一体化与FDI投资的互为因果关系。

(二)变量选择、数据来源与处理

1.一体化变量(κ)

κ表示区域经济一体化的虚拟变量,且若i国与j国同在一个一体化区域中,则取值为1,否则取值为0。各国经济一体化虚拟变量来源于WTO数据库。

2.外商直接投资(ln FDI)

考虑到双边外资流动和周边外资流动都会对区域经济一体化决策产生影响,我们采用三个指标分析FDI对一体化的影响效应。

ln FDI1表示双边FDI投资对区域经济一体化的作用,根据假定1和2,预期的系数符号为正。

ln FDI2表示周边地区FDI平均投资对区域内经济一体化的作用。计算周边地区外商直接投资,必须克服区域内国家i和j的FDI总量。为此,我们采用周边地区平均外商直接投资作为 ln FDI2变量。根据假定3,我们预测其系数符号也为正。

ln FDI3表示周边地区FDI总投资对区域内经济一体化的作用,并采用如下以下公式进行计算,其中 Dij表示国家i和j处于同一地区的虚拟变量。根据假定,周边地区外商直接投资总量也有利于区域内经济一体化政策的实施,我们预测ln FDI3系数符号也为正。以上双边FDI数据来源于OECD数据库。

3.地理距离(ln DIST)

ln DIST表示国家间的地理距离。根据新经济地理和区位理论,地理距离更近的国家,更倾向于组成经济一体化,即预期其系数符号位正。国家之间的地理距离来源于CEPII BACI数据库。

4.经济规模(ln SCALE)

借鉴 Baier和 Bergstrand[11]方法,经济规模采用两种形式表示;一是双边实际经济总量(ln SCALE1);二是实际经济规模差异(ln SCALE2)。

ln SCALE1采用双边实际GDP平均数计算,数据来源于世界银行。根据经济规模越大,越有可能组成经济一体化的结论,我们预期ln SCALE1的系数符号也为正。

ln SCALE2采用两国实际GDP之差的绝对值计算。由于两国实际经济规模差距越大,组成经济一体化的意愿越低,我们预期ln SCALE2的系数符号为负。以上实际GDP数据来源于世界银行数据库。

5.要素禀赋(ln ENDO)

要素禀赋也采用两种形式:一是国家间要素禀赋的差异(ln ENDO1);二是国家间相对要素禀赋与世界其他国家的差异(ln ENDO2)。

ln ENDO1使用两国资本劳动比的绝对值表示。根据H-O理论,当国家间要素禀赋差异越大,经济互补更强,一体化后的比较优势更容易充分发挥,一体化的福利所得也更大,因此预期该变量的系数符号为正。

ln ENDO2同样借鉴 Baier 和 Bergstrand[11]的方法,使用两国资本劳动比的相对差异除以全球其他国家资本劳动比的相对差异测算。由于H-O理论指出,当国家间要素禀赋互补性低于各自与世界其他国家的联系,投资转移效应会对区域经济一体化的福利带来负面影响,从而一体化意愿下降,所以预期ln ENDO2为负。各国资本劳动比的数据也来源于世界银行。

四、实证结果及分析

(一)初步估计

逐步回归时,我们采用了四个模型,其中模型1表示不添加FDI变量的估计结果,模型2-4表示分别添加双边国家FDI投资、周边国家FDI平均投资和周边国家FDI总投资的估计结果。从表1的估计结果中可以看出,所有变量的系数符号和显著性水平都符合要求,且各变量系数相差不大,实证结果较为稳健。

地理距离(ln DIST)显著负向影响区域经济一体化,符合前文预期。根据新经济地理理论可知,国家间距离越远,相互之间的了解程度反而降低,构建区域经济一体化的隐形成本反而更高,风险更大。这是因为双方建立区域经济一体化,必然要求企业增加相互投资,但企业对目标市场了解程度越低,投资意愿反而下降。企业投资意愿下降,通常是由于以下前期沉淀成本造成的:一是需要对产品是否适合目标市场需求、能否满足国外消费者偏好、是否符合相关国家的管理规定等信息进行搜索和匹配;二是产品修改成本,因为企业一旦确定目标市场后,还需要对产品进行必要修改,以适应相关国家的风俗、习惯和管理规定;三是建立分销体系成本。当距离越远后,双方国家的企业对彼此市场的了解程度反而下降,与此相关的信息搜索-匹配成本必然更高,投资风险自然加大,从而导致地理距离反向影响区域经济一体化的结论成立。

双边经济总量(ln SCALE1)显著正向影响区域经济一体化,且经济规模的实际差距(ln SCALE2)显著负向影响区域经济一体化,也同样符合前文预期。这是因为双边经济总量扩张后,两国对彼此产品、服务、要素等资源的需求大为增加,结成经济一体化可发挥彼此竞争优势,降低生产成本和流通成本、减少市场进入壁垒,充分发挥各国资本、技术、人才、服务等生产要素的积极作用,提高彼此经济福利。但如果两国实际经济规模差距太大,即使两国经济总量在不断扩大,组成区域经济一体化的意愿也会下降。这是因为结成区域经济一体化后,市场内部的竞争将更为激烈。对于经济总量较低的“弱小”国家而言,统一市场后的成本显然高于收益。“后进”国家为保护“民族产业”,增强国民经济安全,势必会保留适当权益,阻碍区域经济一体化的实施。

两国间要素禀赋差异(ln ENDO1)显著正向影响区域经济一体化,同样符合前文预期。根据赫克希尔-俄林的理论,两国要素禀赋有所不同,可组成区域一体化,因为两国可各自发挥比较优势,从事专业化生产,提高专业技术水平和生产效率,促使劳动、资本及其他要素充分利用,从而形成相互有利的国际分工格局,提高两国一体化后的福利所得。但如果两国要素禀赋差异不及各国与其他国家的差异,彼此结成经济一体化的福利所得,将低于各自与其他要素禀赋差异更大的国家,不利于区域经济一体化政策的实施。全部样本估计结果中,ln ENDO2显著负向影响区域一体化恰好体现了这一点。

表1 全部样本与OECD国家样本估计结果

应该说上述影响区域经济一体化的实证结论和Baier和 Bergstrand[11]没有显著差异,我们更关心的是FDI是否能促进区域经济一体化?表1中,ln FDI1、ln FDI2、ln FDI3显著正向影响区域经济一体化,说明在全部样本中,无论是双边 FDI投资增加,还是周边国家FDI平均投资量或周边国家FDI投资总量的增加,都可加快一体化进程,促进区域经济一体化早日实现。当双边投资总量扩大后,任何国家都不可能忽视以直接投资形式流入的外商资本在经济发展中的重要作用,无论在缓解就业压力,还是在催生人力资本、提升产业结构等方面[9]。进一步降低或解除投资壁垒、鼓励投资政策、实质性减少外资管制等政策措施都将在外商直接投资规模经济效应的带动下逐步实现,从而“自发”推动区域经济一体化向前发展。周边国家以外商直接投资形式增加的资本联系,在成功缓解区域内某个国家经济发展中的资本约束、增加就业、促进技术进步、推动产业结构升级、提升配套产业加工能力、提高资源配置效率等各方面的“示范效应”,也会促进区域内国家经济一体化的向前发展。同样,区域内国家在接受其他国家的外商资本后,“溢出效应”带来的技术提升和生产制造能力增强,也有向区域内国家投资的冲动,这也构成了另一种“投资创造效应”,加速区域内国家组成一体化。对于未接受新增外商直接投资的国家,为避免“投资转移效应”带来的产业份额减少,也会积极融入到区域经济一体化的浪潮,推动一体化进程向前发展。所以,无论是双边FDI投资还是周边FDI投资,都会带来区域经济一体化的内生化,而这也符合我们理论分析的预期结论。

FDI内生决定区域经济一体化,对正确理解当前我国推动亚洲基础设施投资银行(简称亚投行)也有积极意义。亚投行的成立和发展,无疑有助于中国优质企业以跨境投资的方式“走出去”。虽然在“走出去”过程中,既面临“政治体制歧视”带来的不公正待遇,也会因为东道国未与中国建立高层次经济一体化协定,进入壁垒还较为明显。但本文结论表明,以亚投行为机遇,鼓励中国企业“走出去”也有利于推动中国与其他国家建立区域经济一体化,即使没有政府高层推动也是如此。在当前,国际经济治理进入敏感期,发展中国与其他国家的区域经济一体化,不应“操之过急”,而应采取分步走的战略思路,即先鼓励优秀企业借助亚投行平台“走出去”,与东道国建立良性互动的产业配套发展格局,再利用资本流动推进区域经济一体化的积极作用,提高相互建立经济一体化的意愿,最终实现区域经济一体化。

(二)分收入等级的再检验

FDI内生化区域经济一体化的结论是否会随国家间收入等级差异而发生变化?也值得我们进一步探讨。为此,本文再对分收入等级国家进行检验。但考虑到目前外商直接投资的资本来源方主要是发达国家,而发展中国家或低收入等级国家则主要作为接受国,所以分收入等级国家的再检验分为两种情况,一是对OECD为主的发达国家内部进行再检验(表1右侧),二是对OECD国家与非OECD的发展中国家进行成对再检验(表2左侧)。

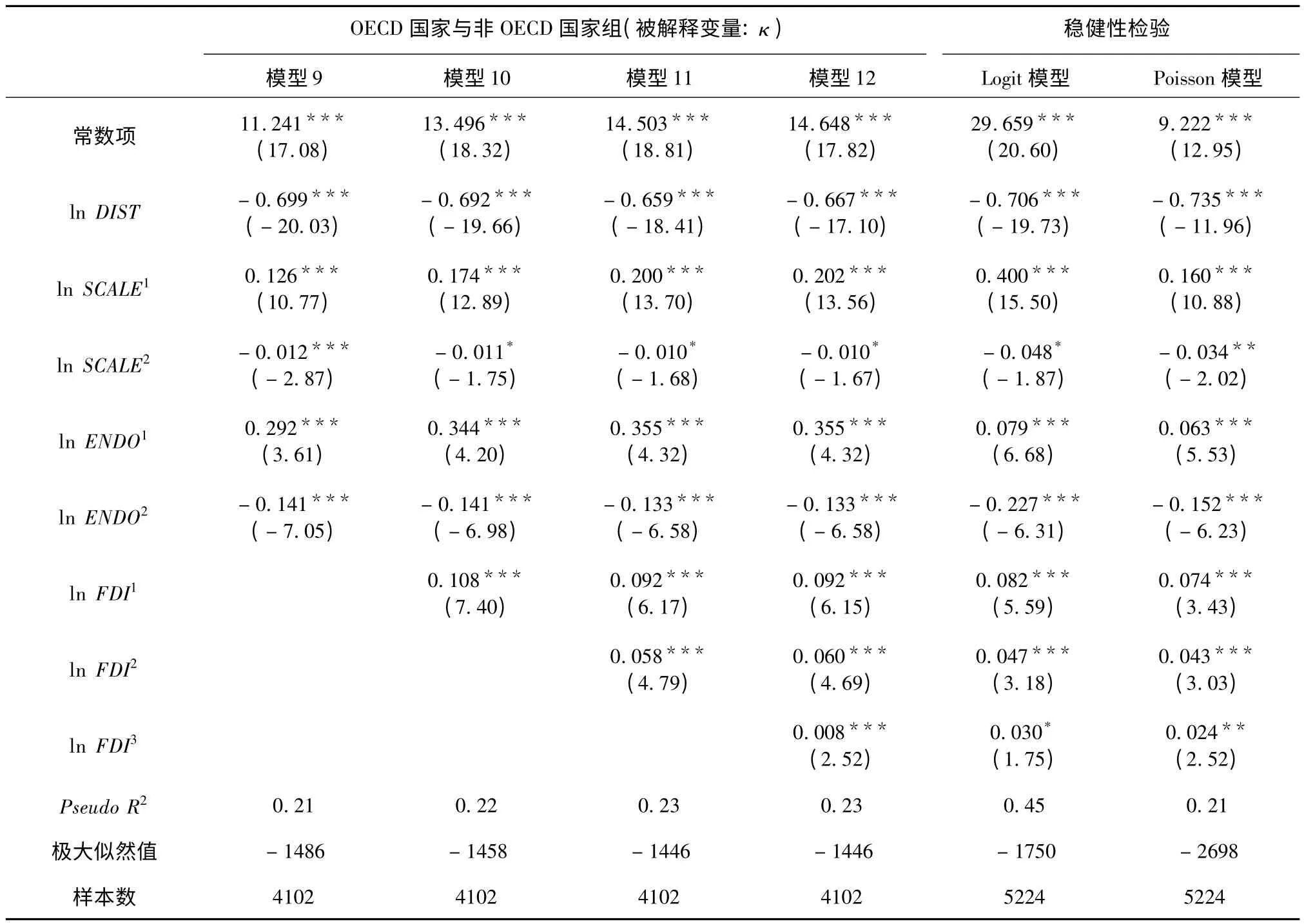

表2 OECD国家与非OECD国家的成对估计结果与稳健性检验

同样采用逐步回归的方法,我们将OECD国家内部再检验也划分为4个模型。表1的计量结果显示,无论是不加入 FDI还是加入双边 FDI或周边FDI,各变量的系数符号和显著性水平均没有显著变化,实证结果较为稳健。与全部样本计量结果类似,即使仅对以OECD为代表的发达国家进行再检验,以下重要结论依然是成立的:①地理距离显著负向影响区域经济一体化;②双边经济总量显著正向影响区域经济一体化,但两国经济实力差距显著负向影响经济一体化;③两国间要素禀赋差异越大,越有利于区域经济一体化,但如果两国要素禀赋差异较小,不足以抵消与其他国家要素禀赋的差距,区域内国家更有可能与区域外要素禀赋更为互补的国家组成一体化;④双边外商直接投资总量的增加,有利于加快区域经济一体化的进程。

唯一的不同是,周边国家FDI平均量和总量对OECD国家区域经济一体化的影响不再显著,而这也和前文的理论预期相同。作为发达国家,OECD成员国彼此间大多处于相对较高等级的一体化,类似于图1中第四阶段完全一体化。这时,如果周边国家对区域内某国增加外商直接投资,贸易和投资的转移效应远远大于创造效应,结成区域内更高层级一体化的福利收益远远低于产业份额损失,进一步发展一体化的意愿反而会下降。这也是为什么美国主导的跨大西洋贸易与投资战略伙伴关系协定(TTIP)推动起来更为困难的一个原因,因为对于已经处于高标准一体化组织下的各成员国,互利互通的渠道几乎完全敞开,继续推进更高标准的一体化,更可能演变为“零和博弈”,一方福利增加建立在另一方福利损失基础之上。

再看OECD的发达国家和非OECD的发展中国家之间的成对检验,即发达国家与发展中国家组成一体化的影响因素有哪些?表2的估计结果中,以下结论同样成立:①ln DIST显著负向影响区域经济一体化;②ln SCALE1显著正向影响区域经济一体化,但 ln SCALE2显著负向影响经济一体化;③ln ENDO1显著正向影响区域经济一体化,但ln ENDO2显著负向影响区域经济一体化;④ln FDI1、ln FDI2、ln FDI3都显著正向影响区域经济一体化。这说明即使把全部样本划分为发达国家和发展中国家成对组成的子样本,实证结论依然没有发生根本性变化。

不过我们更关心的是发达国家和发展中国家组成区域经济一体化中,有关经济规模差异带来的负面影响,以及扩大外商直接投资带来的正面影响。以模型12为例,表2中经济规模差异的显著性系数为-0.010,说明在其他因素一定的条件下,经济规模差距每增加1%,组建区域经济一体化的意愿会下降 0.01%。同时双边国家 FDI、周边国家平均FDI和周边国家总FDI的显著性系数分别为0.092、0.060、0.008,说明外商直接投资每增加 1%,组建区域一体化的总意愿上升0.16%,大大超过经济规模上的差距。这说明如果不考虑其它因素,扩大外商直接投资足以抵消区域内国家经济水平的绝对差异,推动一体化进程向前发展。这对目前中国构建上海自贸区以及美国主导的跨太平洋战略贸易伙伴关系协定(TPP)的理解都有一定的借鉴意义。

以中国(上海)自贸区为例,虽然这一战略推出以来,一度受到不少质疑,担心能否成功。但鉴于目前中国已成为世界第二大吸引外资国和第三大境外投资国的客观事实,双边与周边FDI流动增强,都将大幅提高各国参与中国(上海)自贸区建设和发展的意愿,加速上海自贸区早日形成规模。而对TPP而言,虽然初步有加入意向的12个国家,其经济规模和发展实力存在显著差异,谈判仍在僵持,但考虑到未来双边和周边外商直接投资的加速,FDI促进区域经济一体化的正向作用,将会超过经济发展水平差异带来的负面影响,使得TPP在不远的将来成为现实。因此,我们也不能“袖手旁观”,不能因为其所谓的“高标准规则”而放弃参与的可能。相反,在“高标准市场规则”有取代WTO主导经济全球化的背景下,我们只有及早顺应、适应新规则,才可能避免“被边缘化”的风险,才有可能抓住下一轮经济全球化的机遇。

(三)稳健性检验

由于前文采用Probit模型进行实证检验时基于正态分布为基础的,如果改变分布函数的性质是否会改变结论?也同样值得关注。为此,我们再使用Logit模型和Poisson模型进行稳健性检验。表2的估计结果表明,对全部样本改变分布函数后,各变量的系数符号和显著性水平也不发生改变,唯一的不同是各系数大小存在局部差异,以此实证检验结论是稳健的。另外,稳健性检验结果中,以下重要结论依然是成立的:①ln DIST的系数显著为负;②ln SCALE1的系数显著为正,而ln SCALE2的系数显著为负;③ln ENDO1的系数显著为正,但ln ENDO2的系数显著为负;④ln FDI1、ln FDI2、ln FDI3的系数都显著为正。

总之,无论是对全部样本,还是对OECD的发达国家样本,或者对以 OECD为主的发达国家与非OECD的发展中国家组成成对样本,以及改变样本分布函数的稳健性检验,我们都发现了外商直接投资带来的经济联系,是有可能促进区域经济一体化的内生形成,同时符合前文理论模型的预期。

五、结论与启示

在假定区域经济一体化内生性的前提下,本文借鉴新-新贸易理论分析框架,构建了一个FDI影响区域经济一体化内生决定的理论模型,并使用数值模拟和OECD国家数据库的样本数据进行实证检验,得出:

理论上,区域经济一体化的内生决定是可能的,这取决于一体化后的福利增加和产业损失。当外商直接投资的加速发展后,一体化的福利所得将大于产业损失,有助于推动地区间形成经济一体化。使用OECD数据库进行实证检验后,FDI促进区域经济一体化的作用确实存在,但国家间经济规模、要素禀赋、地理距离等影响区域经济一体化不完全相同,说明影响区域经济一体化的因素依然复杂。

外商直接投资促进区域经济一体化内生形成,对正确理解中国(上海)自贸区、亚洲基础设施投资银行、跨太平洋战略贸易伙伴关系协定(TPP)、跨大西洋贸易与投资战略伙伴关系协定(TTIP)等重大区域经济发展战略有一定借鉴意义:

(1)从上海自贸区来看,随着中国与其他国家双边和周边FDI投资联系的进一步增强,自动会助推自贸区的建设和发展,质疑之声将不攻自破。

(2)对亚洲基础设施投资银行而言,鼓励优秀企业借助亚投行平台“走出去”,与东道国建立良性互动的产业配套发展格局,再利用资本流动推进区域经济一体化的积极作用,也会自动提高区域经济一体化水平。所以,在当前国际经济治理进入敏感期,发展中国与其他国家的区域经济一体化,不应“操之过急”,而应具有分步走的长远战略眼光,采取先鼓励资本“走出去”,再用“走出去”资本推动区域经济一体化。

(3)对TTIP来说,美国等发达国家已经处于高标准的一体化组织下,互利互通的渠道几乎完全敞开,继续推进更高标准的一体化,更可能演变为“零和博弈”,进一步推动 TTIP,必须找到破解“一方收益建立在另一方福利损失基础之上”的困局。

(4)对TPP而言,虽然有加入意向的国家,因经济规模和发展实力存在显著差异,致使谈判处在僵持,但考虑到未来双边和周边外商直接投资的加速,FDI促进区域经济一体化的正向作用,将会超过经济发展水平差异带来的负面影响,使得TPP在不远的将来成为现实。

[1]Kindleberger C P.European integration and the international corporation[J].Columbia Journal of World Business,1996,45(1):65-73.

[2]Yannopoulos G.Foreign direct investment and European integration:The evidence from the formative years of the European community[J].Journal of Common Market Studies,1990,28(3):235-259.

[3]Dunning J H,Lundan S M.Multinational enterprises and the global economy(Second Edition)[M].Edward Elgar Publishing,2008.

[4]Baldwin R E,Venables A J.Regional economic integration[M]//Grossman G M,Rogoff K.Handbook of international economics(Volume 3).North Holland,1995:1597-1644.

[5]Puga D,Venables A J.Preferential trading arrangements and industrial location[J].Journal of International Economics,1997,43(3):347-368.

[6]Puga D,Venables A J.Trading arrangements and industrial development[J].The World Bank Economic Review 1998,12(2):221-249.

[7]Feenstra R C.Integration of trade and disintegration of production in the global economy[J].The Journal of E-conomic Perspectives,1998,12(4):31-50.

[8]Baldwin R,Forslid R,Martin P,Ottaviano G,Robert-Nicoud F.Economic geography and public policy[M].Princeton University Press,2003.

[9]鲁晓东,李荣林.区域经济一体化、FDI与国际生产转移:一个自由资本模型[J].经济学(季刊),2009(4):1475-1496.

[10]Lawrence R Z.Regionalism,multilateralism,and deeper integration[M].Brookings Institution Press,2000.

[11]Baier S L,Bergstrand J H.Economic determinants of free trade agreements[J].Journal of International Economics,2004,64(1):29-63.

[12]李荣林,胡杨,张英涛.FDI促进了东亚区域经济一体化吗?[J].亚太经济,2014(2):102-108.

[13]项松林,赵曙东,魏浩.农业剩余劳动力转移与发展中国家出口贸易结构:理论与中国经验研究[J].世界经济,2014(3):80-103.

[14]Krugman P.Scale economies,product differentiation,and the pattern of trade[J].American Economic Review,1980,70(5):950-959.

[15]Melitz M J.The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity[J].Econometrica,2003,71(6):1695-1725.