农村金融、财政支农与农村经济发展

赵洪丹,朱显平

(1.吉林大学 东北亚研究院,吉林 长春130012;2.吉林师范大学 经济学院,吉林 四平136000)

一、引 言

农村经济发展离不开资金的支持。金融和财政是国家支持农村经济发展的两种手段。在完善的市场经济条件下,金融是市场行为,主要以市场自由竞争的方式为农村经济发展提供资金。金融机构通过创造适合于农业和农村特点的金融产品,满足农村金融需求。在这种情况下,资金的流动是由市场收益率决定的。同时,由于农业的公共品属性和天然的弱质性,政府有为农业和农村提供财政支持的责任,因此财政支农是政府行为,政府依据其政策目标做出合理安排,决定资金的流动。发达市场经济国家早已进入了工业反哺农业、城市支援农村的发展阶段,政府对农业和农村的财政支持具有普遍性,并且城乡金融体系已经融合为一体,财政支农体系较为完善,农村金融具有较好的市场环境,农村的资金需求能够较好地被满足。然而,我国至今仍然是城乡二元金融格局,农村金融发展明显落后于城市金融发展,金融抑制在农村还很普遍,农村金融市场体系还很不完善,农业和农村领域所获得的财政投入严重不足[1-2]。资金投入数量不足和结构失衡[3-4]是制约中国农村经济发展的重要因素。

事实上,为了更好地支持农村经济发展,中国政府在改善农村金融服务和财政支农方面进行了不懈的努力。改革开放三十多年来,国家围绕农村金融和财政支农方面颁布和实施了一系列重要政策和数次改革。农村金融改革推动了农村金融的发展,并对农村经济发展具有一定的积极作用。但是,政府主导的自上而下的金融改革很难解决农村金融市场所面临的信息不对称、抵押物缺乏、特质性成本与风险和非生产性借贷等问题。特别是在财政支农体系不完善和财政支农资金严重不足的情况下,农村金融承担了大量本应由财政承担的职能,农村金融机构的盈利性目标与支农目标严重冲突,导致其无法实现可持续经营,因此也就很难完成服务“三农”的重任。因此,只有充分尊重市场作用,同时财政充分履行支农的职能,才能优化农村金融发展环境,并建立适合于农业和农村特点的金融体系,最终彻底摆脱农村经济发展的融资瓶颈。

农村金融、财政支农及农村经济发展的相关研究一直是学界研究的焦点。在农村金融与农村经济发展的关系方面。姚耀军对中国农村1978-2002年金融发展与经济增长的关系的研究表明,农村金融发展是农村经济增长的格兰杰原因[5]。曹协和通过对1978-2006年的数据分析得出农村金融发展有利于农业经济增长的结论[6]。然而,同样有许多研究表明,农村金融并没有促进农村经济发展。温涛等利用1952-2002年数据研究证实了农村金融发展不是促进农民收入增长的重要因素[7]。温涛、王煜宇运用1952-2002年数据的实证研究结论显示,农业贷款的增长没有成为促进农业经济增长和农民收入水平提高的重要资源要素[8]。余新平等运用1978-2008年的数据的实证研究结论表明,农村贷款与农民收入增长为负向关系[9]。

在财政支农与农村经济发展的关系方面。姚耀军和丕禅运用1978-2001年的有关数据进行的实证研究证明农业财政支出不是农业GDP的原因[10]。丁学东、张岩松基于公共财政覆盖农村的理论和实践的研究认为,公共财政覆盖的范围特别是覆盖的力度远远不能与农业和农村发展的实际相适应[11]。与以上研究的结论相反,李焕彰、钱忠好利用1986-2000年的数据研究表明,财政支农支出增长与农业产出增长之间互为因果关系,但同时认为,农业公共产品投入不足极大地制约着中国农业可持续增长的潜力[3]。沈坤荣、张璟则运用1978-2004年的数据对农村公共支出、农民收入增长以及城乡差距之间的关系进行的实证研究显示,国家财政的农村支出对农民收入起到了一定的促进作用,但是由于公共支出的管理和运用效率低下,其作用在统计上并不显著,并认为应该采取有效措施将农村公共支出政策与金融政策相结合,提高资金的运用效率[12]。

分析上述文献可以发现,从农村金融方面来看,学者们关于农村金融对农村经济发展的作用还存在较大的分歧。从财政支农方面来看,虽然学者们对财政支农的低效率观点基本上达成了共识,但是就财政支农对农村经济发展究竟是促进作用还是阻碍作用还存在严重的分歧。而且,在如何提高农村资金的运用效率方面,虽然沈坤荣、张璟提出应采取财政支出政策与金融政策相结合[12],但是并没有给出实证检验的支持。综合来看,已有研究大都从较长期的历史周期考察农村金融和财政对农村经济发展的绩效。值得深思的是,有相当多的研究结论显示中国农村金融和财政支农未能促进农村经济发展,甚至阻碍了农村经济发展。然而,中国农村经济发展的成就有目共睹,如果作为农村经济核心的农村金融和财政在农村经济发展过程中都没有起到作用或者起到了反作用,那么目前中国农村经济发展的成就又怎会取得呢?本文认为农村经济发展的成就必然包含农村金融和财政支农的贡献。以往研究中存在的问题关键在于两个方面:一方面,考察较长历史周期的农村金融或财政支农绩效容易忽视制度变迁对农村经济发展的影响。实际上,中国经济体制,特别是农村金融体制并非是长期稳定的,而是始终处于不断变化的过程之中。那么,依据长周期数据样本的整体研究并不能很好地反映某一阶段的农村金融和财政对农村经济的作用,更不利于检验和评价该阶段所实行政策的效果。另一方面,大多数文献是分别研究农村金融和财政对农村经济发展的作用,这并不符合中国农村经济发展的资金供求实际。农村经济发展既有农村金融的信贷资金,还有国家对农村的财政投入。需要注意的是,处于转型期的中国,政府与市场的关系还未理顺,这导致了农村金融和财政关系的扭曲。谢平和徐忠的研究结论显示,贫困地区公共财政未能发挥其应用的作用,健全的农村金融体系无法建立,将农村金融机构作为支农的工具,进一步扭曲了农村的金融体制[13]。

本文在已有研究的基础上,将六十多年来的农村经济发展分为三个阶段,运用时间序列分析方法,综合研究了农村金融和财政支农对农村经济发展的效应,依据中国整体经济改革进程及农村金融发展实际,将1952-2012年的中国农村金融发展历程以1978年和1994年为时间节点划分为三个阶段①之所以选择1978年和1994年为时间节点,是因为农村金融改革是中国经济改革的一个重要组成部分,始于1978年的中国经济改革可以认为是农村金融改革的开端。1978年正式恢复了银行独立的组织系统,强调要发挥银行的作用,随后恢复了中国农业银行;1994年开启了社会主义市场经济体制改革,并根据《国务院关于金融体制改革的决定》(国发[1993]91号)实行商业性金融和政策性金融分离,成立了中国农业发展银行,政策性金融开始正式进入中国农村。,第一阶段是1952-1977年,农村金融体系初建阶段,这个时期农村金融的特点是依附于国家财政,银行是财政的附属部门。第二阶段是1978-1993年,农村金融体系恢复与发展阶段,这个时期农村金融的特点是合作性金融、商业性金融与政策性金融混合的农村金融体系。第三阶段是1994-2012年,农村金融体系完善与创新阶段,这个时期的农村金融为了适应中国经济改革开始了市场化改革,构建了商业性金融、政策性金融、合作性金融三位一体的农村金融体系,同时以新型农村金融机构的设立为标志,农村金融增量改革逐步实施。

本文与已有研究主要有两个方面的区别:第一,将研究的周期分为三个样本区间,在保证了长周期的同时,通过分阶段研究将中国经济改革和农村金融发展的制度变量引入分析,可以比较不同制度环境下的农村金融和财政支农绩效,所得出结论更加稳健、政策更有针对性。第二,综合考虑了农村金融和财政支农对农村经济发展的作用,并从政府与市场的关系着手深入分析了农村金融与财政的关系,分析视角更为全面。

二、农村金融、财政支农与农村经济发展的理论分析

(一)农村金融、财政支农与农村经济发展的制度分析

中国农村经济发展问题备受瞩目,是因为其影响不仅在于农村经济,更关乎整个国民经济的发展及其转型升级。诺斯曾深刻指出:“制度变迁决定了人类历史中的社会演化方式,因而是理解历史变迁的关键”[14]。从长期来看,决定金融和财政与农村经济关系的最重要的因素就是制度。因此,从制度方面分析农村金融、财政支农与农村经济的关系是十分必要的。六十多年来,中国农村金融和财政制度经历了一系列的变迁过程,而这种制度变迁并非完全内生于农村经济发展本身,而主要是国家发展战略使然。各个时期的国家发展战略规划了相应的发展目标,进而决定了农村金融和财政支农的绩效,也深刻影响了农村金融、财政支农与农村经济发展之间的关系。

新中国建立之后,重工业优先发展成为国家发展战略。农村经济发展很难成为国有金融机构经营的主要目标。为了保障农村资金输送到城市支持重工业发展,国家垄断了金融业,并压制民间金融的发展。这种情况下,国有金融机构成为从农业和农村向工业和城市输送经济剩余的工具。改革开放之后,为了适应经济体制改革与农村经济发展的需要,农村金融制度进行了初步改革,银行正式从财政分离出来成为独立的组织系统,开始强调要发挥银行的作用。中国农业银行的恢复,标志着农村金融体系的重建。随着中国农业银行在农村设立分支机构,其他专业银行的分支机构也纷纷延伸到农村,农村金融体系呈现多元化。在这个转变过程中,农村信贷规模大幅提高,特别是乡镇企业贷款增长最为迅速,对于农业和农村的发展具有一定的积极作用。虽然农村率先拉开了中国经济体制改革的帷幕,但是由于重工业优先的发展战略并没有根本改变[15],经济改革的重心很快由农村转向了城市。为了支持不具有自生能力的重型国有企业发展和改革,国家仍然有足够的动力从农村吸取金融资源到城市。在政府几乎垄断金融资源的情况下,为了动员更多的资源支持城市和工业部门改革,政府倾向于运用金融工具将大量的农村资金输送到城市,以支持城市建设和国企改革,造成了农村资金的大量外流。由于政府对农村经济和金融活动的管制和压抑,加之农业经营的分散化程度高和收益低等特点,导致农村金融机构在向农村和农业活动提供资金支持方面缺乏动力和效率。在财政方面,同样是由于工业化积累资金和国家提供财政收入的需要,国家依靠农业税和“剪刀差”的制度安排从农村汲取了大量资金。国家对农村的财政投入远远小于从农村获取的财政剩余。正如陈锡文等指出,“回顾新中国成立以来的财政分配体制,可以明显地看到我们长期走过的是一条城乡分割、重城市轻农村的发展道路”[16]。

由于国家不断从农村抽取资源,致使农村经济发展迟缓,农民负担问题严重,城乡收入差距不断扩大,这势必危及农村的稳定甚至国家的长治久安。面临如此严峻的形式,国家改变了原来的发展战略,逐步调整了国家与农民的关系、城市与农村的关系,“三农”成为党和国家工作的重中之重,统筹城乡发展成为国家的重要发展战略。因此,国家加大了对农业和农村的资金支持力度,制度安排的总体思路由“多取少予”向“少取多予”转变。党的十四届三中全会提出建立社会主义市场经济体系,开启了中国经济体制由计划经济向市场经济的转型之路。农村金融和财政制度必然随之变革。农村金融初步确立了市场化改革方向。在制度安排上,商业性金融、合作性金融和政策性金融相互分离。按照这一安排,国有商业银行主要从事商业性金融业务;农村信用社从中国农业银行分离出来,实行自主经营;成立专门为农业和农村提供资金支持的政策性金融机构——中国农业发展银行——分离出原来的中国农业银行的政策性金融业务。政策性金融通过开展农产品收购对农业和农村进行资金支持,维持了农产品价格,支持了农业生产,对农业发展具有重要作用,使农民受益很大。这次国有银行的商业化改革原本可以成为改善农村融资环境的良好机会,但事与愿违,大量国有金融机构撤出农村,农村金融机构严重萎缩。普遍的观点认为造成这种局面的原因主要是资金的城乡收益率差异、农村金融市场的信息严重不对称和农村产权的不完善等。这些只是解释了农村金融无法有效服务农村经济发展的表面原因,深层次的原因在于农村金融制度变迁主要由政府主导,及其所致的“路径依赖”。实际上,考察中国整体金融改革就会发现,农村金融改革是城市金融改革在农村的延伸,主要是在已有金融机构基础上的自我完善。中国农村金融并非内生于农村经济[17],其发展是由政府主导的强制性制度变迁过程[18]。政府主导的农村金融改革因缺乏市场的参与而没有形成有效的金融供给,无法满足农村的金融需求,使农村金融失去了良好的发展基础[19]。

与农村金融改革一道,国家发展战略的转变同样促使农村财政制度的变革。1994年,我国开始实行分税制改革。这项改革内容可以简单地概括为“按事权划分支出,按税种划分收入,建立税收返还制度,建立转移支付制度”。分税制改革大幅提高了中央的财政收入,但是显著降低了地方的财政收入,严重削弱了地方财政支持农业和农村的能力和积极性,结果不但造成农村公共品投入严重不足,而且为了维持县乡政府的财政开支,农村乱收费现象层出不穷,加重了农民负担。加之1997年东南亚金融危机之后,受经济大环境的影响,农村经济发展困境重重,农民收入持续恶化。农民负担问题不再只是个经济问题,而是演化为影响农村稳定的社会问题[16]。基于这样的背景,国家开展了农村税费改革试点工作,直至实施公共财政覆盖农村政策。农村税费改革取消和调整了一系列税费项目,并精简了乡镇机构压缩了人员。农村税费改革的制度设计对于减轻农民负担、促进基层政府机构改革和改善干群关系起到了重要作用。

虽然中国农村金融和财政支农的制度变迁主要是政府主导的强制性制度变迁,但是政府能够适时改变发展战略,因势利导,将内生于农村的问题纳入到发展战略之中,制定更加符合实际的农村金融和财政政策,特别是在不断的改革过程中愈加尊重市场的作用,使农村金融、财政支农和农村经济发展之间的关系逐渐协调。

(二)农村金融、财政支农与农村经济发展的结构分析

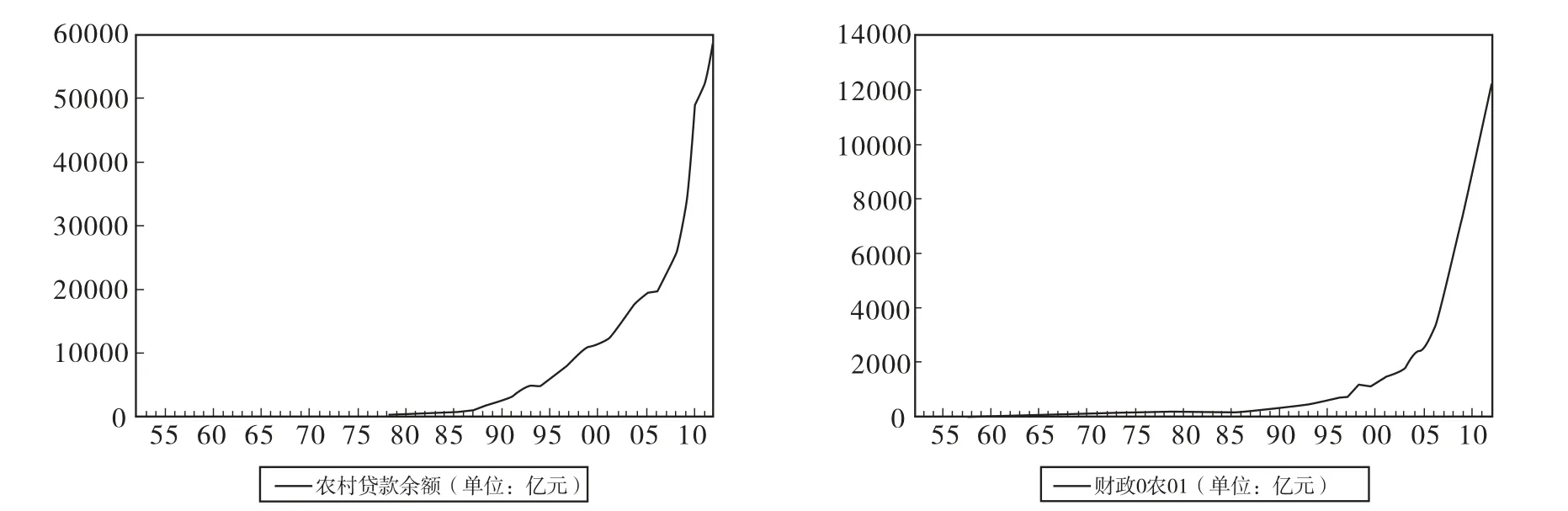

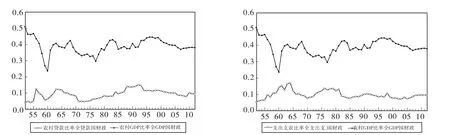

我国具有典型的城乡“二元结构”特征。这可以从国家在城乡金融和财政分配关系中清晰展现。改革开放之前的三十年,“多取少予”是国家与“三农”之间利益分配关系的基本状态。期间,农村贷款①农村贷款由农业贷款和乡镇企业贷款构成。和财政支农②财政支农用国家用于农业的支出表示,包括支援农村生产支出和各项农业事业费,粮食、农资、良种、农机具四项补贴,农村社会事业发展支出等。维持在较低的投入水平,年平均值仅分别为58亿元和55亿元。改革开放以来的三十多年,我国加强了对“三农”的资金支持力度,特别是20世纪90年代中期以来,在“少取多予”的政策方针指导下,农村贷款和财政支农有了较大幅度的增长。图1显示农村贷款和财政支农的年平均值分别为11,927亿元和2,027亿元,2012年分别达到59,142亿元和12,083亿元。但是相对来看,金融和财政的投入水平还比较低。图2显示农村贷款比率③农村贷款比率等于农村贷款与农村GDP之比,农村GDP由第一产业增加值和乡镇企业增加值构成。和财政支农比率①财政支农比率等于国家用于农业的支出与全国GDP之比。始终大幅度低于全国贷款比率②全国贷款比率等于全国金融机构贷款余额与全国GDP之比。和全国财政支出比率③全国财政支出比率等于全国财政支出与全国GDP之比。,而且这种差距自1990年代中期以来呈现明显扩大的趋势。1952-2012年农村贷款比率和财政支农比率的平均值分别为0.18和0.06,而全国贷款比率和财政支农比率分别为0.7和0.23,分别是农村贷款比率和财政支农比率3.96和3.63倍。1952年、1978年、1994年和2012年全国贷款比率与农村贷款比率之差分别为 0.15,0.42,0.6 和0.91;全国财政支出比率与财政支农比率之差分别为0.23,0.19,0.09 和0.18。不仅如此,从农村经济对全国经济的贡献的角度来看,农村获得的金融和财政投入也相对较少。图3显示的是1952-2012年农村贷款和财政支农的比重与农村经济比重的比较④农村贷款比重等于农村贷款与全国金融机构贷款余额之比;财政支农比重等于国家财政用于农业的支出与全国财政支出之比;农村经济比重等于农村GDP与全国GDP之比。。1952-2012年平均来看,中国农村用9.26%的贷款和9.81%的财政投入,却创造了38.85%的GDP。值得注意的是,无论是金融支农,还是财政支农都长期由政府主导,市场作用的发挥极其有限。虽然这种局面到1994年我国开始建立社会主义市场经济体制后有所改变,但是在市场取向的改革过程中,很多部门、很多人仍然用带有计划经济色彩的方式甚至就是计划经济的方式在支配资源[20]。大量的研究表明,在发展中国家,政府主导的农业信贷和财政支农的效率较低[21-24]。

图1 1952-2012年农村贷款余额与财政支农支出

在我国农村经济发展的过程中,需要处理好金融和财政的关系。财政为农村公共品建设提供必要的资金支持,创造良好的金融投资环境,引导更多的资金投资于农村。农村由于有充足的金融资本的支持而实现快速发展,会积累更多的经济剩余,并转化为更多的财政来支持农村经济的进一步发展。这样就可以形成金融、财政和农村经济发展的良性循环的局面。从这个意义上来说,金融与财政是互补关系,需要相互配合才能更好地为农村经济发展提供资金支持。然而,长期以来,更多的财政资源被投放到工业和城市领域,而农业和农村领域所获得的财政投入十分有限。地方政府和官员在很大程度上追求的是GDP的增长和财政收入的增长。与工业和城市相比较而言,农业和农村所贡献的GDP和财政收入都较少,往往不被地方政府所重视,财政对其投入的水平自然会很低。因此,如果不破除“GDP拜物教”这种怪现象,中国农业是加强不了的[20]。更为重要的是,城乡财政投入差距进一步加剧了农村资金大量流向城市,在财政缺位和地方政府的强烈干预下,农村金融承担了支持“三农”的重任,这种政策性负担[25]使金融机构产生了严重的道德风险,致使农村金融机构大面积亏损[13]。在这种情况下,农村金融不但不能完成支持“三农”的任务,就连自身发展都步履维艰,最终必将拖累农村经济发展。

三十多年的改革实践证明,只有农村金融能够生存且健康发展,才能对“三农”提供可持续的金融服务。农村金融的健康发展需要有健全的财政支农体系作为支撑,以及约束地方政府对农村金融市场的干预,使农村金融摆脱金融财政化的束缚,真正的实行市场化经营。

图2 1952-2012年农村贷款和财政支农与全国贷款和财政的比较

图3 1952-2012年农村贷款和财政支农的比重与农村经济比重的比较

三、农村金融、财政支农与农村经济发展的实证分析

(一)模型设定、变量释义和数据说明

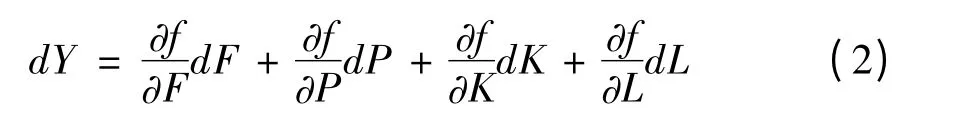

本文在总生产函数的传统分析框架下,在借鉴Greenwood and Jovanvic[26]和 Odedokun,M.O.[27]的做法的基础上,结合本文研究将金融和财政引入生产过程,用农村经济总产出代表农村经济发展水平,构建反映农村金融、财政支农与农村经济发展关系的生产函数:

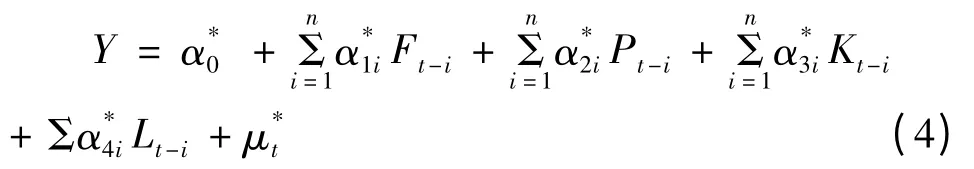

其中,Y代表农村经济总产出;F代表农村金融,在实证分析中用农村贷款(NCDK)、乡镇企业贷款(XQDK)和农业贷款(NYDK)分别表示;P代表财政支农;K代表农村投资;L代表农村劳动力。各变量的详细说明统一整理于表1中。对式(1)取全微分得到:

在式(2)中,分别用α1表示农村金融的边际产出,α2表示财政支农的边际产出,α3表示农村投资的边际产出,α4表示劳动力的边际产出,分别代入得到本研究的基本理论模型:

(3)式表示农村金融、财政支农、农村投资和农村劳动力都对农村总产出有影响。根据(3)式可以设定如下的向量自回归模型进行实证分析:

实证研究将以1952-1977年、1978-1993年和1994-2012年三个阶段的数据为依据,运用规范的单位根检验、协整检验、格兰杰因果关系检验和方差分解等方法进行分析。本文数据来源于相关年份的《中国统计年鉴》、《中国金融年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《中国乡镇企业年鉴》、《中国财政年鉴》、《新中国六十年统计资料汇编》、《全国各省、自治区、直辖市历史统计资料汇编(1949-1989)》和《奋进的四十年(1949-1989)》。

(二)单位根检验和协整检验① 限于篇幅,文中未列出单位根检验和协整检验结果,如有需要,请向作者索取。

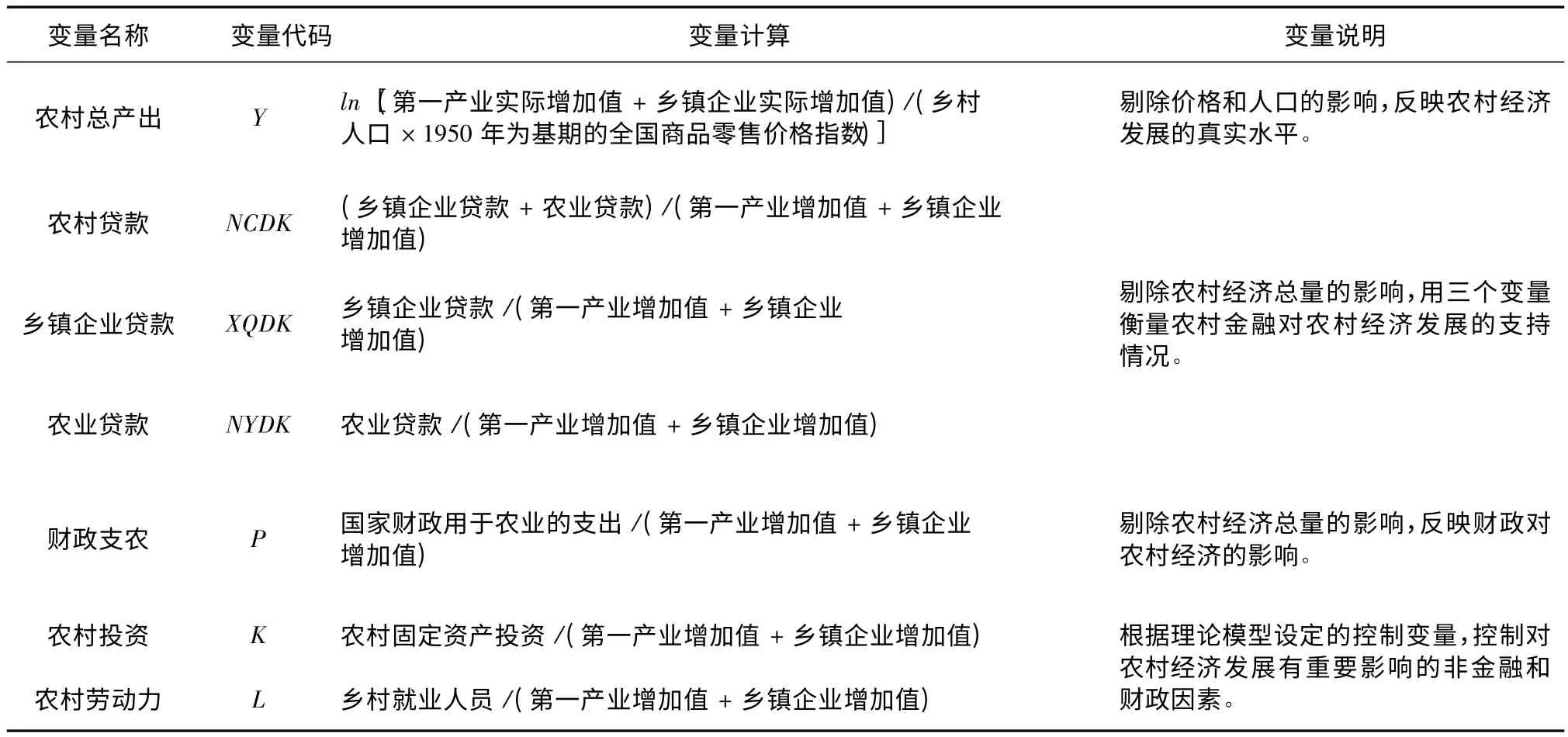

本文采用ADF检验方法对变量进行单位根检验,以确定变量的平稳性。检验结果显示,原数据序列 Y,NCDK,XQDK,NYDK,P,K 和 L 均为非平稳变量,而 △Y,△NCDK,△XQDK,△NYDK,△P,△K 和△L在5%的显著性水平都是平稳序列,表明原数据序列是一阶单整序列。在单位根检验的基础上,利用Johansen检验进一步识别变量间的它们之间的协整关系。在1952-1977年、1978-1993年和1994-2012年三个阶段,本文共构建了Y与F,P,K和L之间的7个VAR模型,分别为VAR(1)-VAR(7),由AIC,SC,LR,FPE和HQ准则确定VAR(1)-VAR(7)的最优滞后期分别为 2,4,4,4,4,2 和 2。在此基础上,协整检验显示都具有协整关系,那么可以得到七个协整方程和相应的误差修正方程,分别用方程(1)-方程(7)表示,如表2所示。

表1 变量释义

根据表2可知:第一,比较包含NCDK变量的方程(1)、方程(2)和方程(5),可以发现R2逐渐增大,在第三阶段的1994-2012年样本区间,甚至达到了0.961,说明模型的解释能力显著增强,ECM(误差修正项方程的误差修正项)在前两个阶段不显著,在第三阶段通过了1%的显著性检验,并且各变量的滞后项的显著水平也明显提高。协整检验和误差修正模型的实证结果揭示,1994年以来的市场化改革有利于农村贷款和财政支农对农村经济发展正向作用的发挥。同时,模型还显示,农村投资在第二阶段不利于农村经济发展,在第三阶段则有利于农村经济发展。在1994-2012年的样本区间,不仅协整方程的各变量十分显著,误差修正模型中各变量也大都显著,这表明市场化改革以来,农村贷款、农村财政支出、农村投资与农村经济发展的关系得到了很大改善。

第二,比较包含XQDK变量的方程(3)和方程(6)发现,XQDK对Y的作用由1978-1993年的显著负向效应,转变为1994-2012年的显著正向效应,ECM由不显著转变为1%显著性水平;P对Y的作用始终表现为显著正向效应。这说明乡镇企业贷款对农村经济发展的正向效应在1994年市场化改革后才显现,而财政支农的作用始终表现为正向效应。

第三,比较包含 NYDK变量的方程(4)和方程(7),在1978-1993年和1994-2012年,NYDK,P对Y具有显著的正向效应,ECM从10%的显著性水平提高到1%的显著性水平。农业贷款主要是由农户贷款和政策性贷款构成的,其中政策性贷款占有很大比例。这个结果证实了在中国农村经济发展过程中,经过市场化改革的商业性的农户贷款有利于农村经济发展,政策性贷款和财政支农同样有利于农村经济发展。这提示我们,中国农村经济发展的资金需求需要政策性金融和财政予以支持,而不能仅依靠商业化金融。

协整检验表明,随着市场化改革的推进,农村金融、财政支农与农村经济发展的关系越来越趋于协调发展。1978年的改革,金融和财政相分离,既有利于金融功能的发挥,也有利于财政支农职能的完善。1994年市场化改革后,农村金融对农村经济发展的正向作用十分显著;并且在农村金融和财政支农的积极作用带动下,农村投资对农村经济发展的作用由之前的负向效应转变为正向效应。农村劳动力对农村经济发展的作用在三个阶段始终表现为负向效应,这说明无论是计划经济体制还是处于转型期的市场经济体制,转移农村剩余劳动力都有利于农村经济发展。从模型的构建质量来看,虽然方程(1)~方程(7)所包括的变量不尽相同,但是这七个方程中的控制变量K和L在各自的样本区间段所表现的符号都一致,且ECM始终为负,表明模型具有良好的稳定性。

表2 协整方程和误差修正方程结果

(三)格兰杰因果关系检验

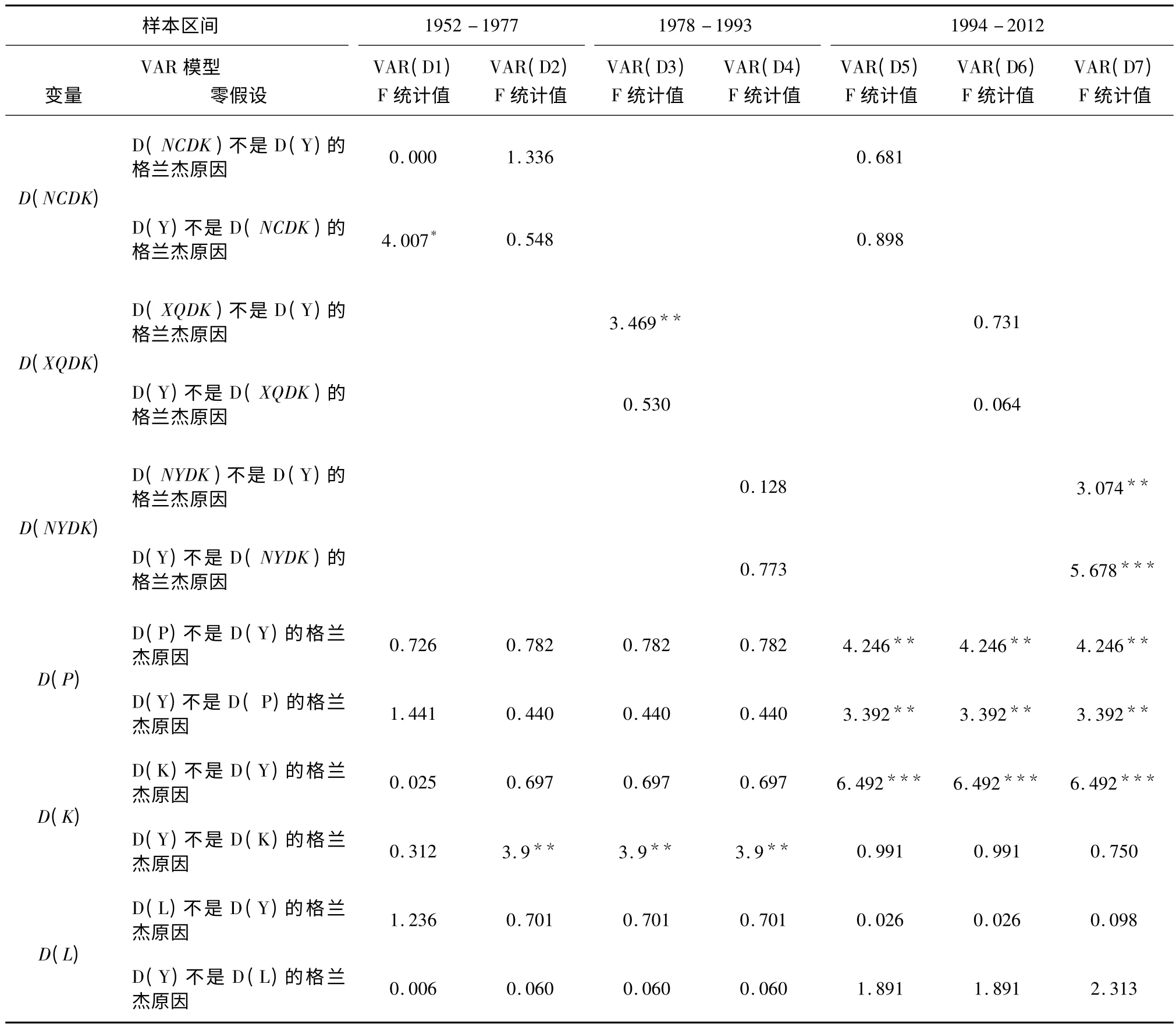

协整关系仅说明变量之间具有相关关系,并不代表一定具有因果关系。本文运用各变量的一阶差分值构建VAR模型,进行格兰杰因果关系检验,以确定农村金融和财政支农与农村经济发展之间的因果关系。与协整检验时所建立的VAR(1)-VAR(7)模型的过程类似,分别建立 VAR(D1)-VAR(D7)模型进行格兰杰因果关系检验。根据 AIC,SC,LR,FPE和 HQ准则,确定 VAR(D1)-VAR(D7)最优滞后期分别为 1,3,3,3,3,3 和 3,检验结果见表3。

第一,比较包含 D(NCDK)变量的 VAR(D1),VAR(D2)和 VAR(D5),发现在三个阶段的D(NCDK)都没能成为D(Y)的格兰杰原因,说明农村贷款的增长并不必然引起农村经济的增长;D(P)与D(Y)在前两个阶段互不为格兰杰原因,但是在第三个阶段表现为互为格兰杰原因,表明市场化改革有利于财政支农作用的发挥。在第一阶段,D(Y)是D(NCDK)的格兰杰原因,说明在改革开放之前,农村经济发展带动了农村资金投入的增加,而不是相反。

第二,比较包含D(XQDK)变量的 VAR(D3)和VAR(D6),显示在1978-1993年 D(XQDK)是D(Y)的格兰杰原因,D(P)与D(Y)互不为格兰杰原因;与之相反,在1994-2012年 D(XQDK)与D(Y)互不为格兰杰原因,D(P)与D(Y)互为格兰杰原因。这说明市场化改革后乡镇企业贷款的增长并不是农村经济增长的原因,财政支农促进了农村经济发展。

第三,比较包含 D(NYDK)变量的 VAR(D4)和 VAR(D7)发现,D(NYDK),D(P)与 D(Y)由1978-1993年的互不为格兰杰原因,转变为1994-2012年的互为格兰杰原因。这表明市场化改革有利于农业贷款和财政支农作用的发挥。

第四,比较D(K)在三个阶段的表现发现,在第一阶段D(K)与 D(Y)互不为格兰杰原因;在第二阶段,D(Y)与D(K)的格兰杰原因,相反的结论则不成立,说明在转型初期,农村经济的发展表现为“以农补农”的“自力更生”式的发展;在第三阶段,与第二阶段相反,D(K)是D(Y)的格兰杰原因,表明在市场化改革后,农村投资显著促进了农村经济发展。

表3 格兰杰因果关系检验结果

格兰杰因果关系检验表明,从整体上看,农村贷款(包括乡镇企业贷款和农业贷款)在三个阶段都不是农村经济发展的格兰杰原因。但是,具体考察乡镇企业贷款和农业贷款,发现乡镇企业贷款在第二阶段是农村经济发展的原因,而在第三阶段则不是农村经济发展的原因;与之不同,农业贷款在第二阶段不是农村经济发展的格兰杰原因,而在第三阶段则是农村经济发展的格兰杰原因。财政支农只有在第三阶段成为农村经济发展的格兰杰原因。检验结果揭示了市场化改革之后,农村金融和财政支农对农村经济发展具有显著的促进作用。

(四)方差分解分析

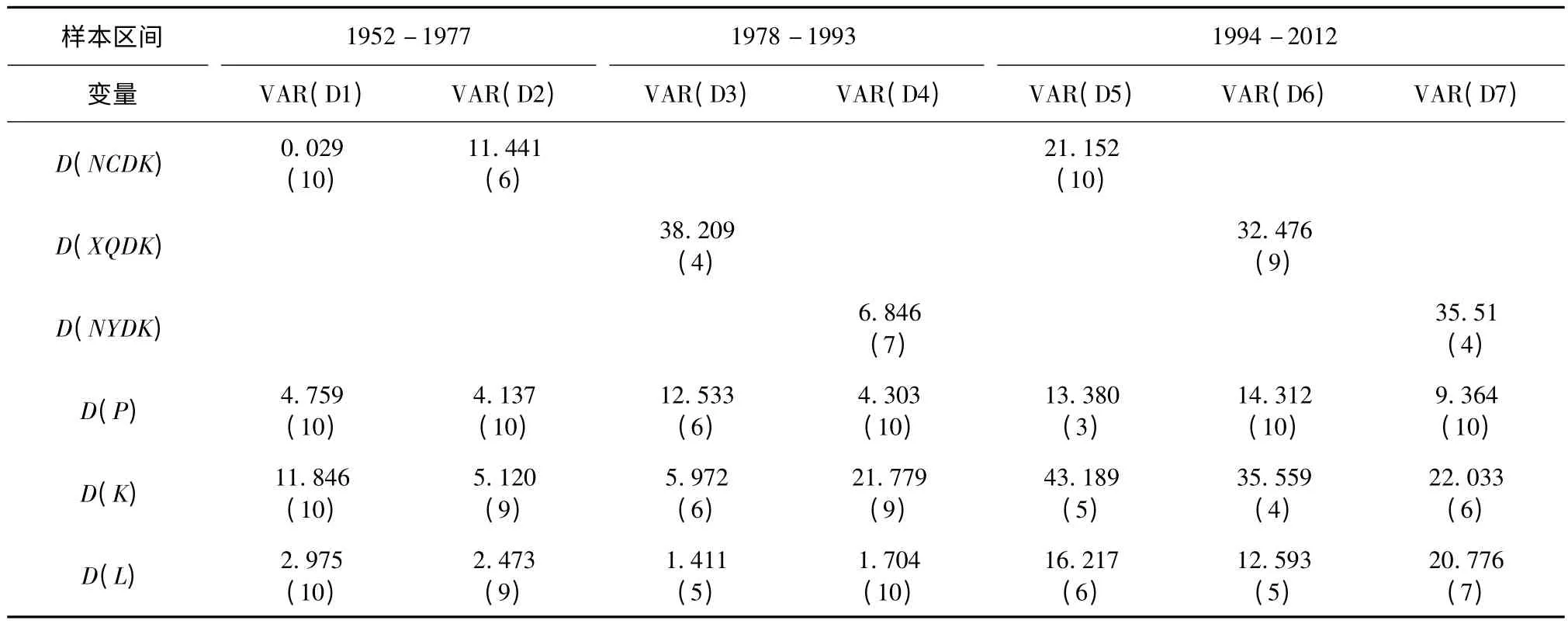

为了分析各变量在三个时期对农村经济发展影响的贡献程度,本文利用格兰杰因果关系所建立的VAR(D1)-VAR(D7)模型进行了方差分解分析,分析结果见表4。

首先,依次考察三个阶段的农村金融变量对农村经济发展的影响程度可以发现:(1)在VAR(D1),VAR(D2)和 VAR(D5)方程中,D(NCDK)对 D(Y)的影响程度逐渐增强,最大影响由第一阶段的仅占0.029%,到第二阶段的11.441%,再到第三阶段的21.152%;(2)在 VAR(D3)和 VAR(D6)方程中,D(XQDK)对D(Y)的影响程度逐渐减弱,由第二阶段的38.209%减弱到第三阶段的32.476%;(3)在VAR(D4)和 VAR(D7)方程中,D(NYDK)对D(Y)的影响程度增强的幅度较大,由第二阶段的6.846%增加到第三阶段的35.51%。

其次,考察财政支农对农村经济发展的影响程度发现:(1)在 VAR(D1),VAR(D2)和 VAR(D5)方程中,D(P)对D(Y)的影响程度由第一阶段的4.759%减弱到第二阶段的4.137%,再增加到第三阶段的13.38%;(2)在VAR(D3)和VAR(D6)方程中,D(P)对D(Y)的影响程度由第二阶段的12.533%增加到第三阶段的14.312%;(3)在 VAR(D4)和 VAR(D7)方程中,D(P)对D(Y)的影响程度由第二阶段的4.303%增加到第三阶段的9.364%。

表4 方差分解分析结果(%)

方差分解分析表明,1952-2012年,农村贷款对农村经济发展的影响逐渐增强,财政支农对农村经济发展的影响总体上表现为增强的趋势。具体来看,在1994年市场化改革前后两个阶段,乡镇企业贷款对农村经济发展的影响由强变弱,农业贷款和财政支农对农村经济发展的影响由弱变强。在1978年的前后两个阶段,财政支农对农村经济发展的影响力度由强变弱,这可能是因为1978年之后的经济和金融改革改变了金融依附于财政的局面,使财政的作用有所减弱。

四、实证检验结果的进一步讨论:政府与市场的关系视角

市场化改革有利于资源配置效率的改善[28-31],能够促进包括中国在内的转型国家的经济增长[31-33],这已经达成了普遍共识。但是,这一思想并没有在中国农村金融领域得到很好的继承和发展。普遍的观点认为,农村金融市场存在更为严重的金融抑制、信息不对称、金融脆弱性和传染性,需要政府的管制,政府对农村金融市场的干预理所当然。基于这样的观点,人们总是寄希望于政府能够设计出一套完美的农村金融系统,并依靠这一系统支持农村经济发展。然而,阿罗在理论上证明了不存在从不同个人的偏好当中合理地形成所谓的社会偏好,即著名的“不可能性定理”[34]。在市场化改革之前,虽然进行了多次农村金融改革,但是由于这些改革是政府主导的“强制金融供给”[35],忽视了农村经济主体的金融需求,造成了农村资金外流,改革效果并不理想。同时,也使农村金融失去了牢固发展的基础,农村金融机构不但不能完成支持“三农”的任务,而且自身发展举步维艰,最终影响到国民经济运行。即使在市场化改革开始之后的初期,由于制度上的“路径依赖”,改革效果同样不甚理想。上世纪90年代后期,农村信用社不良贷款高居不下、农村金融业务脱离农户金融需求和国有金融机构大量撤出农村就是最好的证明。

理论和实践都表明,政府不可能设计出能够满足所有利益团体偏好的农村金融系统。只有充分发挥市场在资源配置中的作用,才能满足农村多样性的金融需求,农村金融改革才会取得实质性进展。实证研究结果支持了上述结论,结果清晰显示,与计划经济时期相比,市场化改革以来,模型的解释能力显著提高,各变量也变得十分显著,乡镇企业贷款、农业贷款、财政支农和投资都对农村经济发展都具有正向作用,并且各变量对农村经济发展的影响程度显著增强。这说明市场化改革后,农村金融和财政与农村经济的关系明显改善。

农村金融市场的信息不对称问题是农村融资难的主要根源[36]。农村金融的市场化改革可以使农村金融机构在调动资源、甄别项目质量、监督企业经理层和管理风险等方面的积极作用有效发挥。市场化改革使国有商业银行由国家隐形担保的数量扩张型金融逐步向市场配置型转变。随着国有商业银行商业化改革的推进,银行有了风险意识,并以效益最大化为原则开展经营,使银行的甄别项目的功能能够有效发挥。对于正规金融机构而言,往往由于严重的信息障碍使其无法筛选农村微观金融交易中的项目,难以充分满足农村的金融需求,因此只能通过信贷配给的方式部分的予以满足。但是,受地方政府强烈干预的金融机构更倾向于将信贷资金优先分配到收益率较高的非农产业或者更能够显示政绩的城市项目,最终分配到农业和农村的信贷资金则十分有限。与之相对的是,内生于农村的民间金融具有熟人社会中特有的信息搜集和项目甄别的优势,相对较容易实现相关的农村金融交易,同时依靠熟人社会的经营特点决定了这样的金融机构存在的合理边界,即应该是小微金融机构,其发展的立足点只能选择在本地,这样就不会造成资金外流。

最近一次农村金融改革所设立的新型农村金融机构,正是针对农村的金融需求的特点,充分发挥小微金融机构的信息优势,来解决由信息不对称所造成的农村融资难问题。这意味着国家改变了在原有金融机构基础上的自我完善式的存量改革模式,转变为建立新型农村金融机构的增量改革模式。这在中国农村金融改革的思路上是一次重大转变和创新。新型农村金融机构为农村金融发展注入了新的活力。

然而,中国农村金融改革始于政府曾长期主导资源配置的计划经济体制,“计划思维”和“计划烙印”必然存在于农村金融改革和发展的进程之中,特别是在政策设计上主要被束缚在计划经济思维模式下的“政府干预”框架内。尽管此次改革放开了民间资本准入,但仍然是政府控制下的国有资本主导的改革模式,其主要表现为数量最多、最有吸引力的村镇银行的主发起人必须是国有银行,民间资本无法获得村镇银行的经营决策权,从而抑制了民间资本参与改革的积极性。缺少民间资本参与的农村金融市场,也就缺乏了竞争。市场是配置资源最有效率的形式,而市场的本质在于自由竞争和自由价格。可以预见,在缺少民间资本与之竞争的国有资本难以完成中国农村金融改革的重任。当前的农村金融市场结构处于农村信用社和邮政储蓄银行垄断的状态,利率没有完全实现市场化。这样的农村金融市场必定是低效率的。但是必须肯定的是,中国农村金融改革已经迈出了坚实而关键的一步,那就是以农村经济发展的金融需求为导向,发展小微金融机构,并引入民间资本参与其中。

需要指出的是,肯定市场的作用并不等于否定政府的作用,而是要更好地发挥政府的作用。就目前而言,农村经济发展的资金来源主要还是依靠政策性金融和财政投入。但是,依靠政策性金融和财政输血的方式仅能解决农村的基本温饱问题,若要实现全面建成小康社会的目标必须依靠金融和财政的相互配合,特别是依靠商业性金融。在计划经济时期,国家构建了一套政府替代市场、金融依附于财政的制度体系。这种制度安排的结果是政府的作用和市场的作用都不能很好的发挥,金融资源与财政资源同时陷入配置的低效率状态。实际上,政府与市场是互补的,需要相互配合才能更好的发挥作用。中国农村经济发展需要政府的有效介入。这既是因为农业本身的公共品属性和天然弱质性,更是因为中国转型经济的特点。在转型过程中,市场经济下的资源配置导向会形成城乡金融资源配置的非均衡性,扩大城乡发展差距。一般来讲,农业和农村经济的公共领域无疑是低效率、低收益领域,商业性金融不愿意进入,所以需要政府提供政策性金融和财政的支持。本文的实证研究结果表明,财政支农对农村经济发展具有较大影响。如果考虑到农业贷款中有相当一部分是政策性贷款,那么政府对农村的资金支持就更加重要了。

在转型期,农村金融发展面临着许多的阻碍,市场的力量相对较弱,需要用行政的力量破除行政的阻碍,这样可以使改革在成本较低、时间较短的情况下完成[37]。当然,政府介入的出发点是要保证那些通过市场机制难以实现有效供给的公共产品或准公共产品领域;政府介入的目标是破除行政性障碍和体制性弊端,改变制度上的“路径依赖”。总而言之,在中国农村经济发展与农村金融改革的过程中,既需要有效市场,更需要有为政府。

五、基本结论及政策含义

通过对农村金融、财政支农与农村经济发展的制度和结构的分析发现,国家发展战略等制度性因素决定了农村金融和财政支农的绩效,深刻影响了农村金融、财政支农与农村经济发展的关系。建国初期的重工业优先发展战略促成了国家与农村之间“多取少予”的基本利益分配格局,农村金融和财政支农与农村经济发展的关系并不协调。改革开放后,“三农问题”日益成为影响国家发展的重大问题,于是国家逐步改变了发展战略,总体上实施了有利于农村发展的政策措施,加大了对农村的金融和财政的支持力度,农村经济发展获得的资金的绝对数量大幅度增长。虽然农村贷款和财政支农的资金投入的相对数量还比较低,及存在的金融财政化问题不利于农村金融和财政支农功能的充分发挥,但是国家在改革过程中逐渐重视市场作用的发挥,农村金融、财政支农与农村经济发展的关系逐渐协调。

在制度和结构分析的基础上,按照1978年和1994年两个改革的关键时间节点,将中国市场化改革分为1952年-1977年、1978年-1993年和1994年-2012年三个阶段,运用规范的协整检验、格兰杰因果关系检验和方差分解分析等时间序列分析方法实证检验了这三个阶段的农村金融和财政支农对农村经济发展的作用。实证研究结果清晰表明:随着中国市场化改革的推进,农村金融和财政支农对农村经济发展的正向作用逐渐显现,且作用的力度逐渐增强。实证检验结果支持了制度和结构分析的结论。

进一步从政府与市场的关系视角分析发现,新中国成立以来,国家颁布和实施了一系列重要金融政策和数次农村金融改革,其总体特点是坚持了市场化方向,但是始终是政府控制下的国有金融资本主导的改革模式,民间资本长期游离于农村金融市场之外,改革的效果并不理想。其内在逻辑是,由于国家发展战略和地方政府出于政绩的原因,政府对农村金融市场的强烈干预造成了农村资金外流和金融财政化,进而导致农村金融资源配置的严重扭曲和金融机构的道德风险问题严重。同时,中国农村金融改革难以跳出原有制度的藩篱,存在严重的“路径依赖”,主要表现为农村金融改革是城市金融改革在农村的延伸,在原有国有金融机构基础上的修补,致使国有资本垄断的农村金融市场难以形成有效竞争,运行效率较低,金融创新能力不足,国有金融机构在城市提供的金融产品移植到农村则变得“水土不服”,最终导致无法从根本上解决农村融资难的问题。市场作为资源配置最有效率的形式,在解决农村经济发展的资金需求问题方面更有优势,但其需要政府的有效介入来破除阻碍市场功能发挥的体制性和行政性障碍。因此,理顺政府与市场的关系是解决农村融资难问题的关键。值得庆幸的是,最近一次的农村金融增量改革能够以农村金融需求为导向设立新型农村金融机构,并引入民间资本参与改革,这是一个很大的进步。

因此,中国的农村金融改革,应该继续坚持市场化方向,使市场在农村金融资源配置中起决定性作用,同时更好地发挥政府作用。为此,政府应该改变制约农村经济发展的体制和结构等初始条件,放开农村金融市场,大力引进民间资本参与农村金融市场竞争,培育农村民间金融,减少政府对农村金融市场的不当干预;同时,由于中国处于转型期及农业的公共品属性和天然弱质性,政府还应该加大政策性金融支农力度,完善财政支农体系,提高财政支农资金的使用效率,引导商业性金融和合作性金融投资于农村。只有这样,才能彻底解决农村经济发展的融资问题。

[1]高彦彦,周勤,郑江淮.为什么中国农村公共品供给不足?[J].中国农村观察,2012(6):40-52.

[2]孙文基.关于我国农业现代化财政支持的思考[J].农业经济问题,2013(9):29-33.

[3]李焕彰,钱忠好.财政支农政策与中国农业增长:因果与结构分析[J].中国农村经济,2004(8):38-43.

[4]李树生,何广文.中国农村金融创新研究[M].北京:中国金融出版社,2008.

[5]姚耀军.中国农村金融发展与经济增长关系的实证分析[J].经济科学,2004(5):24-31.

[6]曹协和.农业经济增长与农村金融发展关系分析[J].农业经济问题,2008(11):49-54.

[7]温涛,冉光和,熊德平.中国金融发展与农民收入增长[J].经济研究,2005(9):30-43.

[8]温涛,王煜宇.政府主导的农业信贷、财政支农模式的经济效应——基于中国1952-2002年的经验验证[J].中国农村经济,2005(10):18-27.

[9]余新平,熊皛白,熊德平.中国农村金融发展与农民收入增长[J].中国农村经济,2010(6):30-43.

[10]姚耀军,和丕禅.农业财政支出与农业GDP(1978-2001):一个实证分析[J].中国农业大学学报,2004(1):24-27.

[11]丁学东,张岩松.公共财政覆盖农村的理论和实践[J].管理世界,2007(10):1-7.

[12]沈坤荣,张璟.中国农村公共支出及其绩效分析——基于农民收入增长和城乡收入差距的经验研究[J].管理世界,2007(1):30-40.

[13]谢平,徐忠.公共财政、金融支农与农村金融改革——基于贵州省及其样本县的调查分析[J].经济研究,2006(4):106-114.

[14](美)诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].杭行译.上海:格致出版社,2008.

[15]林毅夫,蔡昉,李周.中国的奇迹:发展战略与改革[M].上海:上海人民出版社,1994.

[16]陈锡文,赵阳,陈剑波,罗丹.中国农村制度变迁60年[M].北京:人民出版社,2009.

[17]张杰.中国金融制度的结构与变迁[M].太原:山西经济出版社,1998.

[18]何广文.中国农村金融供求特征及均衡供求的路径选择[J].中国农村经济,2001(10):40-45.

[19]史亚荣,何泽荣.城乡一体化进程中的农村金融生态环境建设研究[J].经济学家,2012(3):74-19.

[20]陈锡文.资源配置与中国农村发展[J].中国农村经济,2004(1):4-9.

[21]King R G ,Levine R.Finance,entrepreneurship and growth:Theory and evidence[J].Journal of Monetary Economics,1993(32):513-542.

[22]Townsend R M,Jacob Y.The credit risk-contigency system of an Asian development Bank[J].Federal Reserve Bank of Chicago,Economic Perspectives,2001,25(3):31-48.

[23]Koester U.CAP is something we can be pround of[J].University of Kiel,Working Paper 2000.

[24]Jensen F E.The farm credit system as a governmentsponsored enterprise[J].Review of Agricultural Economics,2000,22(2):326-335.

[25]林毅夫,李志赟.政策性负担、道德风险与预算软约束[J].经济研究,2004(2):17-27.

[26]Jeremy G,Jovanovic B.Financial development,growth,and the distribution of income[J].Journal of Political E-conomy,1990,98(5):1076-1107.

[27]Odedokun M O.Alternative econometric approaches for analyzing the role of the financial sector in economic growth:Time-series evidence from LDCs[J].Journal of Development Economics,1996,50(1):119-146.

[28]Wurgler J.Financial markets and the allocation of capital[J].Journal of Financial Economics,2000,58(1):187-214.

[29]方军雄.市场化进程与资本配置效率的改善[J].经济研究,2006(5):50-61.

[30]周业安.市场化、财政分权和中国经济增长[J].中国人民大学学报,2008(1):34-42.

[31]樊纲,王小鲁,马光荣.中国市场化进程对经济增长的贡献[J].经济研究,2011(9):4-16.

[32]哈勒根,张军.转轨国家的初始条件、改革速度与经济增长[J].经济研究,1999(10):69-74.

[33]Elisabetta F,Raiser M,Sanfey P.Defying the odds:Initial condition,reforms and growth in the first decade of transition[J].Journal of Comparative Economics,2002,30(2):229-250.

[34](美)阿罗.社会选择与个人价值(第二版)[M].丁建峰译.上海:上海世纪出版集团,2010.

[35]张杰.中国农村金融制度调整的绩效:金融需求视角[M].中国人民大学出版社,2007.

[36]Karla H,Stiglitz J E.Imperfect information and rural credit markets:Puzzles and policy[J].World Bank E-conomic Review,1990,4(3):235-250.

[37]黄少安.关于制度变迁的三个假说及其验证[J].中国社会科学,2000(4):37-49.