实现治理体系现代化 分阶段建设服务型政府

邵宏珠

【摘要】国家治理体系和治理能力现代化目标的实现要求政府组织的自我革新,以服务型政府为目标的行政管理体制改革进程因此被赋予了治理主体协同化、治理结构系统化和治理方式科学化的新内涵。文章运用行政生态理论,结合当代我国构建服务型政府的实践,对分阶段建设服务型政府的依据、战略构想和陷阱对策展开讨论。

【关键词】治理体系 行政改革 服务型政府 公共服务

【中图分类号】D035 【文献标识码】A

党的十八届三中全会以来,我国全面深化改革进程朝着治理体系和治理能力现代化的目标强力推进。治理能力现代化以现代化的治理体系为空间载体和实现前提,成为我国深化改革的切入点和阶段重点。政治学家高小平认为:“只有实现了治理体系的现代化,才能培养治理能力的现代化”①。行政体系是国家治理体系的子系统,是国家治理体系现代化目标应有之义。处于治理体系现代化的语境之下,行政系统面临着解决行政环境存量问题与构建服务型政府的重大课题。文章运用行政生态理论,结合当代我国构建服务型政府的实践,对分阶段建设服务型政府的依据、战略构想和陷阱对策展开讨论。

行政体系现代化要求分阶段构建服务型政府

国家治理体系中的行政系统不仅要实现自身的优化和完善,同时要符合治理主体协同化、治理结构系统化和治理方式科学化的客观需要,政府在治理体系现代化进程中的能动程度势必随着深化改革的实际进程出现波动,因此,服务型政府的构建难以实现“一步走”或“齐步走”,应分阶段进行。

治理主体协同化要求分阶段构建服务型政府。治理主体协同化是指在推进治理体系现代化的进程中,党和政府的领导与多元社会主体参与治理的耦合状态。行政主体协同化并非一个静态概念,它指向党和政府的领导作用与多元社会主体的参与作用之间的互动关系,以政府积极和社会积极双重动力为前提的互动关系,需要政府从自身定位和职能结构上进行革命性改革。

具体而言,在社会积极尚未达到参与治理的水平时,政府定位应集中于培育社会力量,协调社会利益表达,开拓社会治理空间,完善政府—社会协商机制,即构建服务型政府的初级阶段;在社会积极达到与政府积极相互呼应、协调、合作时,政府定位应向回应社会利益表达、维护运行政府—社会协商机制、宏观引导社会管理方向转变,弥补社会管理因公共产品特性造成的结构性空白和匮乏,即服务型政府的高级阶段。

治理结构系统化需要分阶段构建服务型政府。治理结构系统化是指国家治理的组织体制系统化,具体而言是指“经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各领域体制机制、法律法规安排紧密相连、相互协调”②。

从行政生态理论的视角,可以将经济、政治、文化、社会、生态文明等视为治理体系的要素,治理结构系统化就是指上述治理体系要素之间的平衡状态。这种平衡从下述三个方面影响着服务型政府构建:首先,治理结构内部能量平衡要求分阶段构建服务型政府。我国行政体制改革由统治型管理体制直接向服务型管理体制跃迁,跨越了西方国家近二十年的管理型管理体制尝试阶段,这意味着我国行政系统本身的能量级别高、向量大,而经济、政治、文化、社会和生态文明等系统能量相对处于中等水平,根据能量流动的规律,行政系统必然向其他系统释放能量,以达到国家治理结构整体的能量平衡。因此,行政系统释放能量的过程为服务型政府构建的初级阶段,而其他系统与行政系统达到能量平衡的状态为服务型政府构建的高级阶段。

其次,治理结构内部比例平衡需要分阶段构建服务型政府。根据行政生态理论的研究,上述系统之间依据能量流动方向存在着比例由重到轻的逻辑顺序,即生态文明—社会—文化—经济—政治—行政③。行政系统规模依据外部生态要求在构建服务型政府过程中将出现先增后减的趋势,客观上存在服务型政府构建的两个阶段。

最后,治理结构内部速度平衡需要分阶段构建服务型政府。改革开放以来,我国经济体制改革成就举世瞩目,然而社会阶层固化,贫富差距拉大,民族文化势微等问题层出不穷,构建服务型政府需要分阶段进行。

治理方式科学化需要分阶段构建服务型政府。治理方式科学化是指包括“基层的社区、学校、工厂,中层的政府、社会组织以及高层的区域组织、国际组织运用制度化和程序化的管理方式”④,应用先进的社会治理运行机制和技术对公共事务进行处理。

在初级阶段,治理方式的科学化需要行政系统宏观上厘定适用的社会机制和技术标准。当前实践中发展出的行政审批式服务型政府、行政效率式服务型政府均属于此种样态。在高级阶段,治理方式科学化要求行政系统对其他治理系统的信息输入具有高度回应性。公共问题作为行政系统的输入自变量,本质上具有多重嵌入性、动态演化性、宏观涌现性和不确定性等特征⑤,无法被批量模式化处理,行政系统运用较为成熟的社会机制和技术标准对其进行回应。

分阶段建设服务型政府的战略构想

分阶段构建服务型政府既是渐进式的行政改革过程,也是经过严密的社会调查和政策准备,各个政府区间、层次、部门“分步走”的行政发展过程。文章在理论分析基础之上搭建了前提—方式为框架的战略构想,期待为理论分析和实践操作铺设较高效度和信度的媒介。

政府能量释放:服务型政府阶段过渡的前提。首先,政府能量向社会释放夯实两阶段过渡的社会基础。一方面,深化经济体制改革,拓宽理性文化延展空间。公民集体理性是建立在公民集体意识框架内的理性思维方式。它来源于长期和广泛的市场经济实践,在经济形态下,以经济利益为价值取向的公民较为熟悉的价格机制、交换机制和供求机制要求公民熟悉平等、契约、信任和伙伴化等基本价值,这无形中构成了公民集体理性的内核。其路径包括:推进社会主义市场经济法制改革,明确行使社会系统权和深化社会主义市场经济规范改革,倡导伙伴关系和契约化行为方式。另一方面,深化公民参政议政,促进社会系统集体理性“出口决定进口”。公民集体理性与经济体制改革相伴相生,伴随着社会主义市场经济改革纵深推展,公民集体理性必将溢出原有作用范围,寻找更为广阔的“出口”,公民参政议政内容和形式上的创新都是民主政治语境下制度创新体系的组成部分,以“出口决定进口”的思路,释放公民集体理性的行政能量是实现阶段过渡的必经之路。深化公民参政议政,在行政立法环节要保障公民政策建议权,在前立法环节要注重公民的知情权和参与渠道畅通,在立法过程中应倡导“人权本位”的宪政观念,而非仅仅是领导“走群众路线”的约束。此外,行政执法环节是公民参政议政的重要领域,在这一环节,行政主体应关注行政程序异化问题,督促公务员转变对行政相对人参政议政缺乏主观理解的现状。

其次,社会系统—政府协商范式的进步优化系统间能量—信息流运动。一方面,融化组织“僵界”,创造协同治理范式。社会系统相对行政系统而言,具有更高的效率。“政府同私人市场一样是有缺陷的。政府并不是某种有着良好意愿的计算机,总是能够做出对整个社会有益的无私决策。”⑥社会系统内部的海量组织更能满足社会多元化需求,其产生本来就是社会需求和利益格局多元化的结果。此外,社会系统更了解基层公众的需求,规模小、灵活性高,可以更好地打破正式组织的僵化界限,整合资源满足公众的需求。在融化正式行政组织“僵界”的同时,社会—政府协同治理模式亦能较好地弥补政府失灵和权力失控双重陷阱,为提高社会公共服务供给质量和数量提供保证。另一方面,渐进推动协商范式进步,优化能量—信息流运动。政府的权力和行为是有限的、适度的、规范的。协商范式是社会—政府协同治理模式在公民参与行政行为过程中的体现,是建立在契约精神基础之上的公民参政范式,协商范式的对等性、伙伴性、合作性等特点需要在我国目前的行政环境下渐进推动,逐步提高行政系统内外部能量—信息流运动速度,增强能量—信息流运载容量,使其运动方式多样化、取得协调一致的效果。这需要政府放低姿态,也需要公民提高参与意愿,从行政文化环境的角度逐步向经济环境和政治环境渗透,直至行政系统本身也被置于这个“场”之内。

最后,政府释放利益聚合机制,升级服务型政府阶段过渡动力系统。其一,降低社会组织审批门槛,激发社会组织发挥聚合意见功能。建立社会组织科学分类机制,梯次降低社会组织审批门槛。矫正立法指导思想,改变“三重三轻”,即重政府管理轻权利保障,重事前审批轻事后监管,重行政手段轻经济制约。通过与社会组织签订契约,公平分配社会资源和行政资源,避免社会组织的行政化,保障其合法权益的实现,整合政府监管资源,引导社会组织的自我监管和互相监管。制定实施《社会组织法》,以此为社会组织管理的“母法”。这是提升社会组织管理规范化、系统化、法制化的必经之路。其二,鼓励社会组织“去草根化”,引导其参与公共事务。鼓励社会组织的“去草根化”意味着要将其纳入到公共事务参与主体系统之中,通过三级审批体系给予其合法地位,保障其合法权利,对于“草根化”社会组织的人事、活动、经费等自主程度予以保护,鼓励其民主化的自治方式,利用综合监督体系对其活动实施监督。其三,鼓励社会组织“去官方化”,引导其客观表达利益。弱化社会组织与政府之间“强控性法团主义关系”,倡导建立“伙伴关系”。助力社会组织财政来源社会化、多元化,降低其对政府的经济依附性。引导社会组织形成客观利益表达文化,增强成员归属感、认同感。其四,引导建立社会系统利益聚合系统,提高其在政府过程中作用层次。公民的利益应该有较为清晰的表达和话语体系,这需要公民利益聚合形成系统,避免了零散的公民利益表达只停留在行政系统较为外层的技术分系统。经行政系统内部分系统的聚散拆合,公民利益一方面存在失去原有内涵的风险,另一方面作用层次难以涉及管理分系统等行政决策内核,作用层次较低。利益聚合系统化是推动分力形成合力、真实客观有效地进行政民沟通的模式,这与社会系统的发展并道而行,也是公民“倒逼”政府采取行政行为、政府回应公民意愿的可能性所在。

政府系统内分步走:服务型政府阶段渐进过渡的方式。在各地域、各部门张力作用下,服务型政府的过渡是初级阶段政府各个部门依据治理主体对本部门职能参与的程度分别进入高级阶段的过程,这一过程被称为系统内分步走。如前所述,成熟的社会系统在自主性、自治性和契约化程度阈值较高,这决定了其对行政系统影响的延展和深化。

就广度而言,成熟的社会系统自主性增强并拟合了完整的社会利益聚合系统,社会成员和次级组织自觉参与行政过程,这拓宽了社会系统对行政系统辐射的范畴,从初级阶段的社会公共服务职能向其他职能蔓延。长期渐进的蔓延过程进一步强化社会系统对行政系统的推力,因此,首先受到社会系统辐射的部门率先过渡到高级阶段,而渐次蔓延的领域跟进过渡。

就深度而言,成熟社会系统因其自治程度的提高和契约化程度攀升,利益整合与表达能力有了较大改善,使其对行政系内部系统的渗透度不断加大。其中,技术分系统和管理分系统作为分系统路径的外—内两极应出现渗透度的由深至浅的差异,分系统难以一致过渡,而采取分步走方式实现过渡。

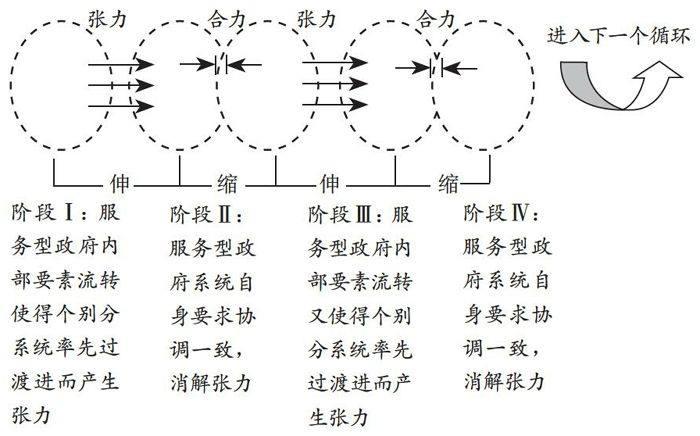

简言之,服务型政府各阶段之间的过渡是一个长期、非均匀、递进的过程,而非多种过程集成叠加的激进式过渡。为弥合因此产生的扭曲的张力,服务型政府内部需要更长的时间调试和取得一致协调的过渡效果。形象地说,服务型政府两阶段过渡是一种毛虫蠕动式的运动,下图描述了在因个别分系统提前过渡产生的张力和服务型政府自身协调一致要求产生的合力相互作用下,服务型政府过渡形成了毛虫蠕动式的伸—缩前进节奏。

毋庸置疑,服务型政府内部要素在分系统内按程序流转对分系统发生作用决定过渡的非均匀性。行政系统五个内部分系统程序化的运作模式也造成了内部要素流转的周期较为漫长,按程序流转使得内部要素的作用力度不均匀,要素的散失、聚合甚至湮灭都可能发生,同时,服务型政府内部要素之间的流转速度和路径不一决定过渡的长期性和递进性。

分阶段建设服务型政府过程中应规避的陷阱

行政环境变化导致阶段过渡周期延长。服务型政府阶段的渐进过渡和分步走并不意味着部门之间的过渡是无限期的,部门之间因信息—能量的流动引起的张力与合力交替运动使得政府各分系统的过渡在一定的时期内顺序完成,这被称为两阶段的过渡周期。行政环境的变化可能导致部门之间张力的松弛,延长两阶段过渡周期。表现在:国际经济环境突然变化导致过渡周期延长;国际、国内政治环境突发变化导致过渡周期延长;国内文化环境渐进变异对过渡周期的稀释作用等。

政府层次差异引起的服务型政府阶段过渡失灵。政府实践表明,阻碍性因素会造成政府发展的延缓、停滞甚至倒退,其中统治阶级中保守势力和既得利益集团的阻挠、官僚制的组织惰性和发达国家对不发达国家的强制性制度移植占重要比例。服务型政府两阶段过渡作为政府发展的样态之一也不例外,多种对过渡可能造成不良影响的因素引致过渡的延缓、停滞甚至倒退,是为服务型政府两阶段过渡的失灵现象。突出表现在:政府层次差异可能引起阶段过渡失灵;公务员中保守势力和既得利益集团阻挠可能导致服务型政府阶段过渡失灵;官僚制的组织惰性可能引致阶段过渡延缓;发达国家强制性制度移植可能引致两阶段过渡延缓、停滞甚至倒退等。

(作者为东北大学文法学院博士研究生、辽宁石油化工大学公共管理与法学系副主任)

【注释】

①高小平:“国家治理体系和治理能力现代化的实现路径”,《中国行政管理》,2014年第1期,第9页。

②“切实把思想统一到党的十八届三中全会精神上来”,http://news.xinhuanet.com/fortune/2013-12/31/c_118787463.htm,2014年1月5日。

③王沪宁:《行政生态学》,上海:复旦大学出版社,1998年,第270页。

④郑言,李猛:“推进国家治理体系与国家治理能力现代化”,《吉林大学社会科学学报》,2014年第2期,第5~12页。

⑤杨冠琼,刘雯雯:“公共问题与治理体系—国家治理体系与能力现代化的问题基础”,《中国行政管理》,2014年第2期,第15~23页。

⑥[法]斯蒂格利茨:《经济学》(上册),北京:中国人民大学出版社,1997年,第502~503页。

责编 / 于岩(实习)