大学生成人依恋家庭类型和生源地差异研究

作者简介:柳絮(1982-),女,河南省驻马店,硕士研究生,职称助教,主要从事心理学教育教学工作。

摘 要:目的:为了了解大学生成人依恋在家庭类型和生源地上的差异现状,为大学生心理健康提供依據。方法:采用大学生成人依恋量表,随机抽取198名大学生进行调查。结果:从家庭类型自变量上看,大学生成人依恋在焦虑维度上的得分,有统计学意义上的差异(p<0.05),且独生子女大学生高于非独生子女大学生;大学生成人依恋在亲近、依赖与亲近依赖复合维度上的得分,没有统计学意义上的差异(p>0.05)。从生源地自变量上看,大学生成人依恋4个维度上的得分,没有统计学意义上的差异(p>0.05)。结论:大学生成人依恋在家庭类型方面有一定的差异。

关键词:大学生;成人依恋;家庭类型

前言

成人依恋是指成人对其童年早期依恋经验的回忆和再现,以及当前对童年依恋经验的评价[1]。大学生良好的成人依恋是安全型,安全型依恋的大学生在和亲友相处中,对接近和亲密感到舒服的程度较大以及大学生生活中感到在需要别人帮助时,能有效依恋他人的程度也较大,而生活中担心被别人不喜欢或者不接受及担心被别人抛弃的程度也较小。大学生的早期依恋经验在成长过程中和父母的互动没用改善的话,成人依恋会影响大学生的交往效能感和生活满意度等心理品质。故成人依恋的研究对大学生心理健康的发展很有必要,为了解大学生成人依恋在家庭类型和生源地上的差异现状,调查研究情况如下。

一、对象与方法

(一)对象 随机抽取198名大学生进行调查,获得有效样本198份,有效回收率100%。其中,家庭类型:独生子女家庭有27人,非独生子女家庭有171人;生源地:来自城市的大学生有30人,来自农村的大学生有168人。调查时间为2014年10月。

(二)方法 采用自行设计调查表,调查基本情况,包括班级职务和学历。采用2003年吴薇利编制的成人依恋量表[1],该量表是自评量表,共18个项目,采用五点自评,从“1”完全不符合到“5”完全符合。该量表含4个维度,分别为亲近、依赖、亲近依赖复合维度及焦虑维度。该量表信度和效度良好[2]。并事后做相应访谈。

(三)统计学处理 采用SPSS17.0统计软件进行描述统计分析和独立样本t检验。

1.结果

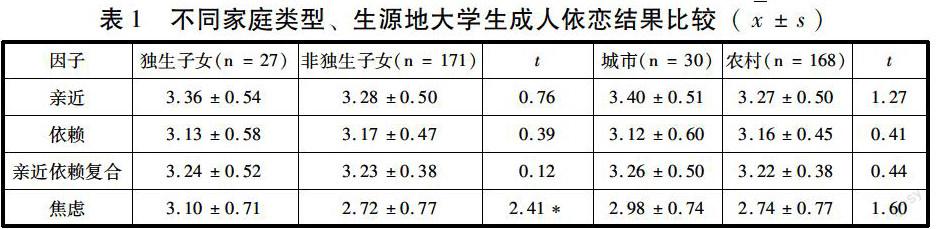

(1)不同家庭类型、生源地大学生成人依恋差异比较(表1)

表1所示,从家庭类型自变量上看,大学生成人依恋在焦虑维度上的得分,有统计学意义上的差异(p<0.05),且独生子女大学生高于非独生子女大学生;大学生成人依恋在亲近、依赖与亲近依赖复合维度上的得分,没有统计学意义上的差异(p>0.05)。从生源地自变量上看,大学生成人依恋亲近、依赖、亲近依赖复合与焦虑4个维度上的得分,没有统计学意义上的差异(p>0.05)。

二、讨论

1.大学生成人依恋家庭类型方面分析

研究发现,独生子女家庭的大学生成人依恋焦虑维度上的得分,显著高于非独生子女大学生;亲近、依赖与亲近依赖复合维度上的得分,没有显著差异。结合事后访谈发现,独生子女大学生生活在父母亲友宠爱较多的环境中,很多事情父母有父母代办或者包办,也没用和兄弟姐妹相处的体验和经验,个性较强与人相处中个人主义较大,更多的关注自我,当他们进入大学后,远离了父母,在寝室关系中和室友相处较难,他们发现以前在家时的相处办法行不通了,同伴不像父母那样宠爱自己了,和同伴相处需要关注对方的感受和需求了,特别是独生子女遇到独生子女时,他们相处和交流更难,生活和学习中遭遇到的拒绝和碰避较多,独生子女就会更多的担心被同学和朋友不接受和不喜欢,甚至担心被亲朋抛弃;而非独生子女则成长过程中相对较独立,有和兄弟姐妹相处的经验,能更多的关注交往对象的感受和需求。故独生子女家庭的大学生成人依恋焦虑维度上的得分,显著高于非独生子女大学生。

2.大学生成人依恋生源地方面分析

研究发现,不同生源地大学生成人依恋在亲近、依赖、亲近依赖复合与焦虑维度上的得分,没有显著差异。访谈中发现,不同生源地的大学生已经很好的融入了城镇生活,原因可能为,其一,大学生适应能力较强,接受新事物的能力也较快,当他们经过几年的大学生活,他们很快适应了城镇生活。其二,国家城镇化进程较快,有些地区实施土地承包,农民从土地中分化出来,这样城乡差距缩小了,相应的随着科技发展,电灯及电话和网络都发展到农村,交流互动便利了,不同生源地的考生差距也减小了。其三,城乡交流较多,人口流动较大,现在社会,很多农村人进城务工,大多数的城市建设有农民工的劳动贡献,有些农民工长期居住在城市工作,为城市建设出力,也有很多城市人到农村参观考察,体验乡土风情,城乡的差距在减小。其四,很多大学生节假日也到城市工厂做工,也是城镇建设中的一员,和社会发展的推动者和促进者。城乡的融合及大学生主动进步发展,故不同生源地大学生成人依恋在亲近、依赖、亲近依赖复合与焦虑维度上的得分,没有显著差异。

(作者单位:新乡学院教育科学系)

参考文献:

[1] 戴晓阳.常用心理评估量表手册[M].北京:人民军医出版社,2014.

[2] 吴薇利,张伟,刘协和.成人依恋量表在中国的信度和效度[J].四川大学学报(医学版),2004.