按收入水平划分的贸易结构及其对中国要素收入分配的影响

张 欣,李秀敏,穆晓菲

(东北师范大学 经济学院,吉林 长春 130117)

一、问题的提出

改革开放以来,我国劳动要素报酬所占比重经历了从低到高,又从高到低的波动过程。以地区收入法中劳动者报酬占GDP的比重为例,1993年劳动者报酬所占比重为0.495,1996年直线上升为0.535,之后开始波动下降,2009年降到最低点0.397。在双提高政策的刺激下,2010年劳动者报酬所占比重快速回升至0.466,随即又开始缓慢下降,2011年为0.450,2012年为0.449,2013年小幅回升至0.456,仍然低于2010年水平。由于资本要素报酬与劳动要素报酬两者在收入分配中所占比重存在着此消彼长的“跷跷板”关系,因此可以判断我国当前仍然处于劳动要素与资本要素报酬差距扩大的阶段,这也与全球大部分国家的情形基本一致。而如果劳动要素报酬所占比重过低,将会大大降低对商品和服务的消费需求,在长期层面上必将削弱经济增长的动力,造成经济增长乏力、速度放缓。因此,寻找我国要素收入分配的影响因素,分析其形成机理,并寻求解决之道,已经成为了增强我国经济增长动力的必然选择。

事实上,随着对外开放广度和深度的不断扩展,我国对外贸易总量节节攀升,进出口贸易额已经由1978年的206亿美元增加到2013年的41 600亿美元,增长201倍;在世界货物贸易排名中也从32位上升到第1位,比重从不足1%上升到12%左右,成为了首个坐上世界货物贸易“头把交椅”的发展中国家。

而理论上,贸易自由化的确增加了各个国家的总收入,但随之而来的国际贸易对一国内部的要素收入分配的影响如何也成为争论的焦点问题之一。亚当·斯密(1776)在《国富论》中就已经严厉批判了英国的对外贸易被少数贸易公司独占而影响了其他阶级的要素收入分配的现象。[1]大卫·李嘉图(1817)在《政治经济学及赋税原理》中认为,对外贸易在进口到更便宜的工资品时才会改变工资和利润之间的分配关系。[2]Heckscher(1919)和Ohlin(1933)在一般均衡框架下进一步提出了要素禀赋理论,认为一国将会出口该国相对丰富和便宜的要素密集型产品,进口该国相对稀缺和昂贵的要素密集型产品,自由贸易会使两国商品价格和要素价格趋于一致。Stolper和Samuelson(1941)认为出口商品的价格高于国内价格,随着出口商品生产的扩大,将增加其对生产中密集使用的生产要素(本国丰裕的要素)的需求,使该要素的报酬提高。[3]随即Samuelson(1941)提出了要素均等化定理,指出自由贸易的最终结果不仅会使两国之间产品的价格相等,两国之间生产要素的价格也会相等。[4]

从贸易角度探讨对中国收入分配的影响,较为普遍的研究视角可以分为两种。其一,从对外贸易的商品结构角度探讨其对收入差距的影响。如李世光(2004)认为发展中国家机械设备类产品的进口会导致技术工人与非技术工人之间的工资差距扩大。[5]袁冬梅、魏后凯、杨焕(2011)认为贸易开放度的扩大和制成品贸易比重的上升均有利于城乡收入差距缩小。[6]其二,从对外贸易的方向——进口和出口的不同角度分析其对国内收入差距的影响。如陈怡(2009)利用我国1998~2006年27个制造业行业的面板数据,研究发现总体上出口对行业相对工资有正向的上拉作用,进口对行业相对工资有负向的下拉作用。贸易不仅对国内的收入差距产生影响,也对国内的要素收入分配产生影响。[7]陈秋锋(2013)将哈里斯—托达罗模型引入HO模型,分析贸易结构调整等对收入变动的作用机制,结果发现要素收入分配与贸易商品要素密集度转变存在密切联系,出口产品资本密集度的提高将使出口收益更多地被资本获得,劳动所有者收入下降可能是贸易商品结构调整的结果。[8]

事实上,除了对外贸易的商品结构和进出口方向之外,以收入水平划分的对外贸易结构也是研究对外贸易影响一国要素收入分配的重要维度。我们知道,一个国家的收入水平往往在一定程度上反映出该国的要素密集程度,收入水平较高的发达国家一般被认为在资本密集型和技能劳动密集型商品上具有比较优势,收入水平相对较低的发展中国家一般被认为在非技能劳动密集型商品上具有比较优势。当然,在对外贸易过程中,同一国家也可能会因为贸易对象的收入水平不同而显示出不同的要素密集程度。如发展中国家相对发达国家的比较优势商品是非技能劳动密集型的,但相对于落后国家来说则可能是资本密集型和技能劳动密集型的。即使是同一商品,也可能由于国家间的贸易条件不同,形成不同的交易价格,进而对国内要素收入分配产生不同的影响。目前的研究大多仅仅着眼于以收入水平划分的对外贸易结构对国内收入差距的影响。如Meschi和Vivarelli(2009)利用70个发展中国家的1980~1999年数据构建面板数据回归模型,研究贸易开放与发展中国家内部收入差距的关系,发现一国加总的贸易量和收入差距的关系是微弱的,但当把贸易对象按照不同的收入水平划分时则得出了不一样的结论。[9]而鲜有将贸易对象按收入水平进行划分来探讨其对国内要素收入分配的影响。

二、中国对外贸易国家(地区)收入水平的划分及其结构特点

世界银行每年都利用Atlas方法对世界主要国家和地区的收入水平进行计算和比较。本文利用其计算和统计结果,选择历年来与中国有对外贸易的国家和地区,分析中国对外贸易国家(地区)按收入水平划分的结构特点。

(一)中国对外贸易国家(地区)收入水平的划分

世界银行按照各个国家(地区)的收入水平,将全球各个国家或地区划分为低收入国家或地区、中低收入国家或地区、中等收入国家或地区和高收入国家或地区四个等级,但每一年的划分标准都会发生变化。受中国进出口贸易国家的数据样本限制,本文的数据分析时段为1995~2012年。中国在2001年年底正式加入WTO,考虑到政策行为的滞后性,且2003年恰好为分析数据段的中间年份,本文最终选择世界银行2003年的划分标准来划定中国各个贸易国家或地区的发展等级。

世界银行2003年的划分标准为:低收入国家或地区指人均收入小于等于765美元,中低收入国家或地区指人均收入介于766美元和3035美元之间,中高收入国家或地区指人均收入在3036美元和9085美元之间,高收入国家或地区指人均收入大于等于9086美元。根据该划分标准,本文选择了在研究期间内与中国有对外贸易且在世界银行有统计的各个国家和地区。

(二)中国与不同收入水平国家(地区)的贸易结构分析

将各个收入等级国家(地区)与中国进行的贸易额、出口额、进口额加总,可得到中国与不同收入水平国家(地区)的对外贸易总量、对外贸易出口量和对外贸易进口量(数据来源于1995~2012年《中国统计年鉴》)。从贸易量上看,高收入水平国家(地区)一直是中国的主要进出口地区;排在第二位的不是收入水平第二的中高收入国家(地区),而是中低收入国家(地区);而中国与中高收入国家(地区)和低收入国家(地区)的贸易额则相对较少。单独从进口量来看,1995~2012年中国与不同收入水平国家(地区)的进口量数据分布和趋势与贸易总量基本一致,与高收入国家(地区)进口贸易量最多,其次是中低收入国家(地区),中高收入国家(地区)和低收入国家(地区)二者基本一致,数量也为最少。1995~2012年中国与不同收入水平国家(地区)的出口量数据分布和趋势与总量则存在一定差异,与高收入国家(地区)的出口贸易量最多,第二也为中低收入国家(地区),但中高收入国家(地区)和低收入国家(地区)的出口量不再一致,第三为低收入国家(地区),第四为中高收入国家(地区)。显然,中国与不同收入水平国家(地区)间的贸易量有明显差别。收入水平不同,商品需求不同,势必对商品中蕴含的生产要素价格造成影响。

三、按收入水平划分的贸易结构影响中国要素收入分配的实证检验

(一)数据来源及模型构建

Meschi和Vivarelli(2009)所构建的模型是用来测算发展中国家与不同收入水平国家(地区)的贸易对其国内收入差距的影响。本文借鉴此思路,探讨中国与不同收入水平国家(地区)贸易对要素收入分配的影响,以寻找我国要素收入分配形成的机理。要素收入分配是否合理经常用要素收入差距的大小来衡量。要素收入差距在这里用劳动要素报酬与资本要素报酬占总收入的比重之差表示,具体为地区收入法中劳动者报酬与固定资产折旧加营业盈余占GDP的比重的差额来刻画(由于2008年经济普查中地区收入法数据缺失,本文利用1993~2007年的相关数据,通过计算几何平均发展速度,再乘以2007年相应数值计算得出)。对于二者之差,本文用Yt表示。构建的回归模型为:

Yt=β0+β1logim1t+β2logim2t+β3logim3t+β4logim4t+β5logex1t+β6logex2t+β7logex3t+β8logex4t+β9Rt+μt

(1)

其中,im1t为中国与低收入国家和地区的进口贸易额,im2t为中国与中低收入国家和地区的进口贸易额,im3t为中国与中高收入国家和地区的进口贸易额,im4t为中国与高收入国家和地区的进口贸易额,ex1t为中国与低收入国家和地区的出口贸易额,ex2t为中国与中低收入国家和地区的出口贸易额,ex3t为中国与中高收入国家和地区的出口贸易额,ex4t为中国与高收入国家和地区的出口贸易额,Rt为国内生产总值按1990年不变价格计算的环比增长率,μt为影响Yt的其他随机因素。数据来自于历年的《中国统计年鉴》。

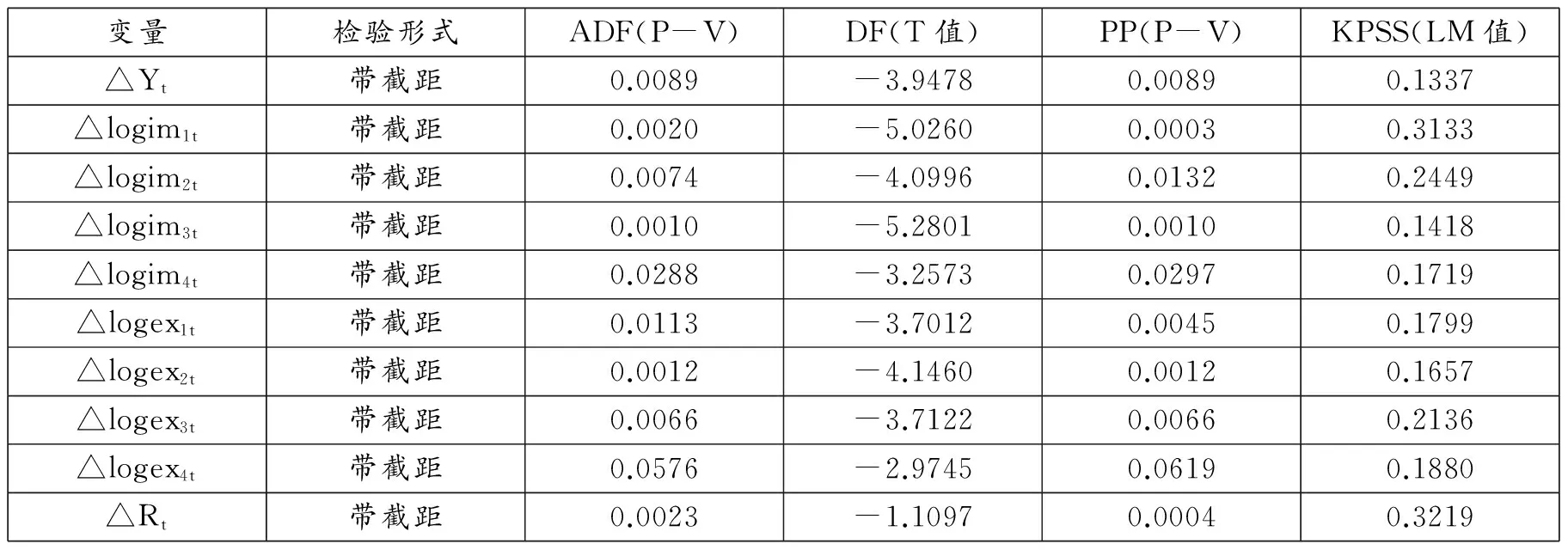

(二)单位根检验

对于非平稳时间序列,诸多变量间协整的前提是同阶单整,因此对上述各个变量分别进行ADF检验、DF检验、PP检验和KPSS检验。ADF检验、DF检验和PP检验的原假设均为有一个单位根过程;KPSS检验的原假设是平稳序列。经检验上述各序列原序列和原序列对数均为非平稳序列,原序列对数一阶差分后各变量单位根检验结果见表1。

表1 各变量的单位根检验结果

从表1中可以看出,诸多变量中,只有一阶差分后的DF检验统计量为非平稳,其他都是平稳序列,据此综合可以认为所分析的变量均为一阶单整,即视为单整阶数相同,满足协整前提。

(三)模型检验与回归结果

对模型进行初步回归(见表2中的模型(1)),发现高收入水平国家(地区)的当期进口额和中低收入国家(地区)的当期出口额不显著,滞后一期后重新进行回归(模型(2)),发现诸变量均具有显著性。为了保证回归结果的可信性,进一步对模型(2)的残差进行单位根检验、正态性检验、自相关检验和异方差检验。

表2 公式(1)的回归结果

注: *代表在显著性水平10%时不显著,**代表在显著性水平5%时显著,***代表在显著性水平10%时显著。

残差的单位根检验中ADF的相伴概率为0.0000,PP检验的相伴概率为0.0000,DF检验的T值为-5.7185,显然模型(2)的残差为平稳序列。根据格兰杰两步法可知,模型(2)中诸变量间存在长期协整关系。为了检验残差的自相关性,本文做了滞后十二阶的QQ检验,自相关系数和偏自相关系数均在置信带内,不存在任何阶数的自相关。异方差检验中,不带交叉项的White检验统计量的相伴概率为0.1918,接受了不存在异方差的原假设。JB检验统计量的相伴概率为0.7781,因此接受残差为正态的原假设。

(四)模型结果分析

综上可知,调整后的回归方程在满足同阶单整的基础上存在长期协整关系,并且方程残差为平稳序列,不存在自相关,不存在异方差,满足正态性,与经典假设条件一致,拟合优度为0.99,F值为108,远高于临界值,因此该回归结果可信。模型结果显示:(1)对低收入和中低收入国家(地区)的进口贸易,对劳动要素与资本要素占比之差的影响为正,说明我国同这两类收入水平国家(地区)进行的进口贸易将有利于我国劳动要素报酬的相对上升。(2)对中高收入和高收入国家(地区)的滞后一期的进口贸易,对劳动要素与资本要素占比之差的影响为负,说明我国同这两类收入水平国家(地区)的进口贸易更有利于资本要素报酬的相对上升。(3)对低收入和高收入国家(地区)的出口贸易,对劳动要素与资本要素占比之差的影响为负,说明我国同这两类收入水平国家(地区)进行的进口贸易更有利于资本要素的相对上升。(4)对中高收入国家(地区)的出口和中低收入国家(地区)滞后一期的出口贸易对劳动要素与资本要素占比之差的影响为正,说明我国同这两类收入水平国家(地区)进行的出口贸易有利于劳动要素报酬的相对提高。

四、结论与建议

本文通过对中国对外贸易国家和地区按收入水平的结构分析及其对中国要素收入分配的影响检验,得出以下两个结论:第一,在1995~2012年期间,不同收入水平的国家(地区)与中国进行贸易额差别明显。高收入水平国家(地区)的贸易额占有较大比重,但其增速出现下滑趋势。而中低收入国家(地区)和低收入国家(地区)虽然贸易额所占比重不大,但呈现出日益上升的趋势,且低收入国家(地区)的贸易额呈现出后来居上的趋势。第二,实证分析结果表明,随着贸易对象国家(地区)收入水平的提升,出口量的增加更有利于劳动要素收入水平提升,而进口量的增加更有利于资本要素收入水平的提升。这进一步说明我国出口产品仍然以劳动密集型产品为主,而进口产品则以蕴含先进技术的大型机械、仪器设备为主。

以上研究的政策含义是,为遏制资本要素在收入分配中的天然强势地位,有效缓解和改善我国劳动要素报酬占比下降的趋势,在实施对外贸易战略的过程中,我国应该实行差别化的贸易政策,在贸易对象地区的选择上应该依照其收入水平有所侧重。从本文的研究结果可知,为了使劳动要素与资本要素收入之差保持在合理区间,出口方面,应该适当加大对中低收入、中高收入水平国家和地区的出口退税等刺激政策力度,而适度降低对高收入、低收入水平国家和地区的出口退税力度;进口方面,应当适度降低对低收入、中低收入水平国家和地区的进口关税,并适度提高对中高收入、高收入水平国家和地区的贸易关税。

[1]亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究(中译本):上卷 [M].北京:商务印书馆,1989.

[2]大卫·李嘉图.政治经济学及赋税原理(中译本)[M].周洁,译.北京:华夏出版社,2005.

[3]Dominick Salwatore.国际经济学:第10版 [M].杨冰,等,译.北京:清华大学出版社,2008:87-98.

[4]Wolfgang F. Stolper,Paul A. Samuelson.Protection and Real Wages[J].The Review of Economic Studied, 1941,(11): 58-73.

[5]李世光.国际贸易、外国直接投资、技术进步和收入分配差距——一个综合分析模型[J].国际贸易问题, 2004,(6):24-41.

[6]袁冬梅,魏后凯,杨焕.对外开放、贸易商品结构与中国城乡收入差距——基于省际面板数据的实证分析[J].中国软科学,2011,(6):47-56.

[7]陈怡.国际贸易对我国行业间收入分配的影响——基于制造业面板数据的实证分析[J].国际贸易问题,2009,(4): 3-10.

[8]陈秋锋.贸易结构调整、要素市场扭曲与要素收入分配[J].经济经纬,2013,(5): 42-46.

[9]Elena Meschi, Marco Vivarelli. Trade and Income Inequality in Developing Countries[J].World Development, 2009,(2): 287-302.