武汉城市圈人口分布与区域经济空间耦合研究

李细归,吴 清,廖 天

(华中师范大学a.地理过程分析与模拟湖北省重点实验室;b.城市与环境科学学院,武汉430079)

0 引言

武汉城市圈是湖北省经济发展的区域核心,也是中部崛起的重要战略支点。武汉城市圈范围包括武汉及其周边100公里范围以内的黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门8市,又称“1+8”城市圈。截止到2010年底,该城市圈国土面积58052 km2,占湖北省总面积的31.22%;常住人口3024万,占全省人口的52.84%;GDP总量为9635.76亿元,占全省的60.35%。由于武汉城市圈社会经济的快速发展和人口的持续增长,人多地少、资源短缺、环境恶化等问题日益突出,这直接影响到区域社会经济的可持续发展。为此,全面掌握武汉城市圈的人口分布与经济发展信息,研究人口与经济的空间关系及变化特征不仅可以为政府决策提供科学的参考,也是改善地区生存环境,制定区域长远发展规划的重要基础。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

1.1.1 人口经济耦合指数

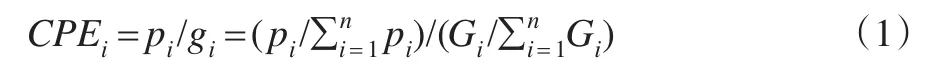

人口经济耦合指数(The Coupling of Population and Economy,简称CPE),是指一个国家内某一地区人口总数占比与其国内生产总值占比的比值,用来衡量某一地区人口与经济的空间分布情况,反映该地区人口分布与区域经济的耦合程度。具体计算公式如下[1]:

式中:n为地区个数;pi和gi分别表示某年段i地区人口集聚水平和经济集聚水平;pi和Gi分别表示i地区人口总数和国内生产总值。

1.1.2 空间自相关分析

空间自相关分析是一种可以揭示各个区县单元的变化特征及邻近区县间发展关系的方法。本文采用该方法对武汉城市圈人口经济耦合指数的空间相关性进行分析,研究其人口与经济的空间趋同与分异特征,以期揭示人口空间分布与经济发展相互关系的内在联系及其变化过程。

(1)全局Moran’s I指数。全局指标用于描述某一属性值在某一观测时期内整个研究区域的分布情况,并判定整个区域内是否存在空间集聚性特征[2]。其计算公式为:

式中:n为空间单元总数;wij为空间权重矩阵;yi和yj分别表示空间单元的观测值;是y的平均值。

(2)局部Moran’s I指数。局部空间自相关是用于计算局部空间集聚性并指出集聚的位置,来探测空间异质性。其计算公式为:

式中:s2是 yi的离散方差。局部Moran’s I指数将空间关联模式分为4种类型,分别与Moran散点图中的4个象限对应,包括高高(High-High,第一象限)、低高(Low-High,第二象限)、低低(Low-Low,第三象限)和高低(High-Low,第四象限)。其中,高高和低低表示具有较高的空间正相关,区域具有均质性;而高低和低高表示空间负相关,区域具有异质性。

1.1.3 区域重心分析

区域重心法是度量一个区域范围内某种属性值总体分布状况的指标。本文运用区域重心法来衡量人口和经济属性值的空间分布状况及其变化趋势。人口与经济重心模型如下[3]:

其中:n为地级市个数,xi和yi分别表示各地级市的经纬度(单位为度);pi和ei分别表示各地级市的人口密度(单位为人/km2)与地均GDP(单位为亿元/km2);和表示人口重心的经纬度,和表示经济重心的经纬度。

1.2 数据来源

由于数据资料的可获取性和连续性,本文以武汉城市圈9个地区的48个区县为研究对象,选取1982、1990、2000、2010年4个时间断面。其中,人口统计的口径是常住人口,数据来源于第三至六次的人口普查资料;经济数据来自于这4个年份各个区县的《县域统计年鉴》。由于武汉、仙桃、潜江和天门等市行政区划的历史调整,本研究以2010年武汉城市圈行政区划为标准,对历史数据进行相应的合并处理以保持其连续性,共形成48个区县单元。此外,各地级市的城市地理坐标采用各市政府所在地为行政中心坐标。

2 武汉城市圈人口与经济的空间耦合特征

2.1 人口与经济地理空间分布耦合关系

2.1.1 人口与经济空间耦合性分析

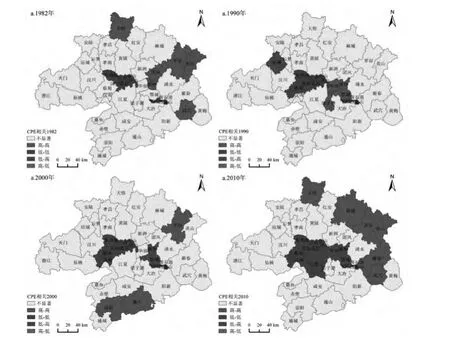

根据公式(1)计算得到武汉城市圈1982、1990、2000和2010年4个年份各个区县的人口经济耦合指数,将其值划分为4个等级[1]:经济超前型(0,0.8)、协调发展型(0.8,1.4)、经济滞后型(1.4,2.0)和经济落后型(>2.0),并生产图1,结果显示:

(1)从分布形态来看,武汉城市圈各区县的人口经济耦合指数具有明显的“圈层式”空间分布格局。经济超前型区县集中分布在武汉主城区和黄石主城区,而协调发展型、经济滞后型和经济落后型区县则围绕武汉市环状分布于江汉平原、大洪山脉、大别山脉及鄂东南低山丘陵等地区。从1982~2010年对比来看,人口与经济趋向“内圈”集聚,经济超前型区县主要分布于武汉9个中心城区和黄石4个中心城区,这些区域的CPE指数保持在0.8以下;协调发展型区县的分布范围较广,表现出逐年增加的趋势;经济滞后型和经济落后型区县则分布在自然和经济条件相对较差的西北部大洪山脉、东北部大别山脉和鄂东南低山丘陵地区,这些区域产业发展明显不足,经济基础薄弱,贫困人口较多,经济集聚水平低于人口集聚水平。

(2)从区县尺度上看,武汉城市圈各区县的人口经济耦合指数存在显著的空间分异特征。区位优越、资源丰富且交通便捷的区县如华容、江夏、鄂城,由于经济的迅猛发展,经济集聚水平超过人口集聚水平,CPE指数降低,逐步转变为经济超前型区县;区位较差且地少人多的区县如孝昌、大悟、红安、罗田、黄梅和浠水等6个县,由于经济发展缓慢,经济集聚的能力不强,CPE指数等级没发生变化,仍处于经济落后型。

总体来看,武汉城市圈人口分布与经济发展在空间上具有一定的趋同性。1982~2010年CPE指数动态变化结果显示经济超前型和协调发展型分别由14个、4个增加至16个和15个,经济滞后型和经济落后型分别由12个、18个减少到11个和6个;其中,共有23个区县等级发生上升,2个区县等级发生下降。经济超前型和协调发展型的县域个数在增加,而经济滞后型和经济落后型县域个数在减少,这说明近30年来县域层面的人口与经济相互关系变动比较大,出现“趋同”现象,人口与经济趋于一致性和协调性。

2.1.2 人口与经济全局自相关分析

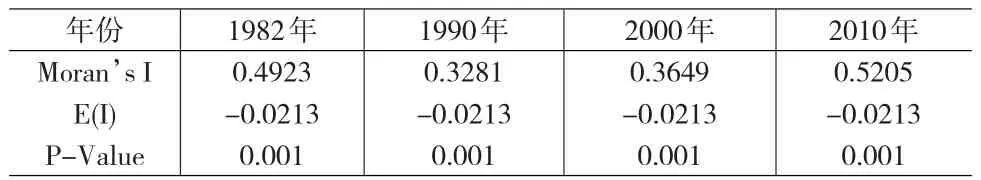

根据OpenGeoDa软件,利用式(2)计算得到1982~2010年武汉城市圈人口经济耦合指数的全局自相关系数Moran’s I(见表1)。

表1 武汉城市圈人口经济耦合指数的全局Moran’s I值

在4个分析年份中,CPE指数的全局Moran’s I估计值均为正,说明CPE指数呈现显著的正向空间自相关特性,即各区县CPE指数邻近区域间存在相似值,武汉城市圈人口经济耦合指数呈现空间聚集现象。在OpenGeoda软件中,运用蒙特卡罗模拟来检验Moran’s I,其P值等于0.001,表明在99.9%置信度下的空间自相关是显著的[2]。从1990~2010年,武汉城市圈CPE指数的全局Moran’s I估计值呈现逐年增加,说明人口与经济的空间趋同和集聚趋势在不断增强,这与武汉城市圈不断加快的工业化和城市化有关,各区县的空间相关性逐步增强,到21世纪初形成典型的区域人口与经济的空间聚集区。但在1982~1990年Moran’s I估计值出现了较为明显的下降,说明在这一段时间里人口与经济的空间集聚趋势有所减缓,但由于总体变化幅度较小,因此武汉城市圈人口经济耦合程度的空间集聚减弱趋势不明显,总体上保持平稳状态。

2.1.3 人口与经济局部自相关分析

根据局部空间自相关公式(3),利用OpenGeoDa软件计算得到武汉城市圈各区县不同年份人口经济耦合指数的LISA值,通过了0.05显著性水平检验,并借助Arc-GIS10.1软件绘制出1982、1990、2000和2010年的LISA集聚图。具体如图2所示。

(1)“高-高”集聚区县分布范围较广、变化较大。在1982年主要分布于大桥、罗田、英山、团风、黄州和武穴等6个县;而1990年则集中于华容、梁子洲、鄂城和黄州等4个区县;到2000年就只分布于罗田、崇阳和通山等3个县;至2010年增加到6个,主要包括大悟、麻城、罗田、英山、蕲春和武穴县,这些地区大多分布在边缘地带。其中,“高-高”集聚区县主要位于大洪山脉、大别山脉和鄂东南低山丘陵地区一带,这些地区以山地丘陵为主,自然环境恶劣,产业发展落后,人口的相对稀少与经济发展的相对落后形成相关的关联性[4]。

(2)“低-低”集聚区县主要分布在武汉主城区和黄石主城区范围内,由1982年的12个区增加到2010年的15个区。在1982~2010年间,与武汉中心城区相邻的蔡甸、汉南和江夏等3个区由“不显著”类型转变为“低-低”集聚区县,说明这些地区经济发展较快,与周边地区联系紧密,不断增强的经济集聚能力,吸引了大量人口的流入,实现人口集聚和经济集聚的同步性。“低-低”集聚区县主要分布于湖北省的政治经济文化中心和江汉平原地区,这些地区经济发展基础良好、区位优势明显、交通便捷及公共服务设施完善,在极化效应和规模效应的作用下,形成突出的竞争优势,促使经济集聚水平超前于人口集聚水平。

图2 武汉城市圈人口与经济耦合指数LISA集聚图

(3)“低-高”集聚区县的分布范围较小却集中。应城市发挥矿产资源丰富的优势,经过8年的发展,经济集聚水平迅速提升,在1990年由原来的“不显著”类型转变为“低-高”集聚区县;2000~2010年间,伴随着“1+8”城市圈和“两型社会”的建设,武汉城市圈内社会经济文化联系日益紧密,在武汉和黄石等中心城市的带动下,华容、鄂城和黄州等三个区县的经济进一步腾飞,经济集聚水平不断提升,由“不显著”类型转变为“低-高”集聚区县。同时大部分区县的CPE指数在各年份的LISA图显示不显著;此外,在1982~2010年中武汉城市圈没有出现“高-低”型集聚区县。

总体来看,武汉城市圈各区县CPE指数表现出不同类型的相邻模式,高高型、低低型和低高型集聚区县的个数都有增加,而高低型集聚区县则没有变化,这说明武汉城市圈各地区的人口空间分布与经济发展水平存在明显差异,人口分布与经济发展趋于集聚。

2.2 人口与经济空间重心耦合特征

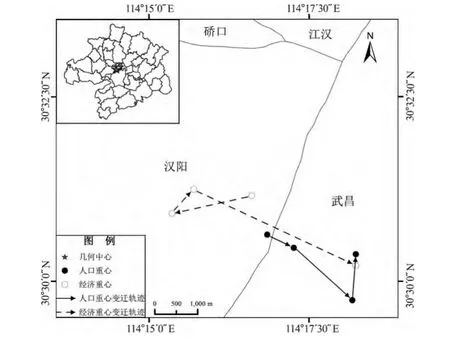

空间重心分析能从一个侧面反映经济社会发展以及人口聚集现象的地理走向,可以为经济社会发展与人口空间分布变化的同步性、协调性分析提供参考[5]。结合武汉城市圈各区县人口与经济数据,利用区域重心公式(4)和(5),可以得到武汉城市圈1982~2010年4个年份的人口重心和经济重心坐标(表2、图3)。通过ArcGIS10.1软件实现重心时空演变轨迹的可视化,在此基础上分析重心变化特征。

图3 1982~2010年武汉城市圈人口重心和经济重心演变轨迹

表2 武汉城市圈人口重心与经济重心的描述性统计

由表2和图3分析可知,总体上看,武汉城市圈人口重心与经济重心的移动趋于一致性,但人口重心的空间移动轨迹比经济重心更有规律,而经济重心在移动幅度上则大于人口重心。具体表现为:

从1982~2000年,经济重心始终处于人口重心西偏北方向,而人口重心一直往东南方向移动,两者重心的偏离距离由10046m增加到49690m。引起人口与经济重心偏移的主要原因为:其一,影响人口重心迁移的因素相对单一。经济发展的空间差异是人口流动的根本驱动力,区县经济差距导致了大量人口为获得更优越的生活条件不断迁移到富裕发达的地区,从而形成了人口集聚现象[6]。如鄂州、黄石等地区的迅猛发展,在一定程度上吸引了大量人口的迁入,从而影响人口重心向东南方向移动。其二,影响经济重心移动的因素相对多元复杂,与人口重心移动相比,经济重心的移动更具有敏感性。自改革开放以来,在政府宏观调控、市场调节、产业升级、交通建设等因素的作用下,武汉城市圈形成了新的经济增长点,在一定程度上影响着重心的迁移,但总体上经济重心呈东南方向的移动趋势。

从2000~2010年,人口重心与经济重心之间的偏离距离由49690m缩小到11833m,两重心都分布于武昌区内,其空间偏离距离的缩小说明武汉城市圈人口与经济的空间耦合程度不断强化,两者的空间分布关系进一步深化协调,武汉城市圈的区县协调发展程度不断提高。自进入21世纪以来,在经济结构不断优化、产业迅速发展、交通网络日趋完善、区域公共服务日益提升、城市发展政策合理调整等有利因素的影响下,武汉城市圈人口和经济重心之间的偏离距离呈现逐年减小的趋势,重心移动方向也愈来愈一致,表明在整体上武汉城市圈人口分布和区域经济存在趋于一致的关系。

3 武汉城市圈人口与经济空间耦合的机理分析

3.1 自然地理条件

武汉城市圈人口与经济呈“圈层式”分布的空间格局,是由其独特的自然地理条件决定的。武汉城市圈的“内圈”中武汉和黄石等中心城市地势平坦宽阔,地理位置优越,境内土壤肥沃,植被覆盖良好,资源环境承载能力较强,适宜于人居住,有利于经济的集聚;武汉城市圈的“外圈”地区地形以山地和丘陵为主,西北为大洪山脉,东北有大别山脉,东南为鄂东南低山丘陵,自然地理条件相对复杂,资源承载能力较低,阻碍了发展要素之间的自由联系,制约了人口的自由流动和经济的集聚。2010年“内圈”中武汉和黄石的总面积仅占全城市圈的22.5%,其人口和经济却分别占了全城市圈的40.4%和60.5%;而“外圈”地区面积占到全城市圈的77.5%,其人口和经济却仅占全城市圈的59.6%和39.5%。这反映出自然地理条件对人口分布与区域经济的空间耦合关系及其演变具有重要的影响。

3.2 经济发展的空间差异

经济发展的空间差异是影响人口集聚的根本动力。武汉市作为湖北省省会城市和武汉城市圈的核心,经济发展迅猛,人口集聚速度较快,GDP从1982年的不足100亿元增长至2010年的4299亿元,年均增长率达到14.6%,在28年内人均GDP增长了45倍,武汉市人口总量也由587.73万增加到978.53万。武汉城市圈整体经济在飞速发展的同时,城市圈内部经济发展开始分化,呈现扩大化的趋势。1982年武汉城市圈各市人均地区生产总值的首位度和极差分别是2.176和1138元,到2010年,首位度减小至1.159而极差则扩大到30476元。这说明近30年来武汉城市圈内经济发达地区与经济欠发达地区之间的经济水平差距在扩大。各区县经济发展的不均衡性,驱使着人口向经济发达地区流动,从而形成了人口分布的空间差异。可以认为,武汉城市圈人口分布和经济发展的空间差异,在一定程度上促使两者在特定空间范围内呈耦合分布的特征。

3.3 区域交通条件

随着社会的发展和技术的进步,武汉城市圈交通条件得到了较大的改善,这种变化不仅体现在武汉城市圈总体层面上,更体现在武汉城市圈的“内圈”和“外圈”的分层差异上。总体上看,“内圈”的交通条件要优于“外圈”地区。自“十五”时期以来,武汉城市圈按照“中部崛起,交通先行”的发展战略,建设以武汉为中心的“1+8”城市圈交通,加之武汉城市圈的开放式城际快速铁路通勤圈,即“一小时交通圈”的启动。这使得“内圈”与周边地区的联系日趋便捷,其交通优势度更加凸显,进而吸引了大量外来人口和自由资本流入。在人口集聚效应和经济极化效应的作用下,人口和经济集聚功能不断增强,促使“外圈”地区的人口、资本和技术等不断向“内圈”集聚,从而影响人口与经济的空间分布及其关系变动。可见区域交通条件是带来人口集聚效应和经济极化效应的重要推动力。

3.4 城市公共服务水平和发展政策

提高城市公共服务水平和完善城市发展政策是经济发达地区有效吸纳移民,实现人口与社会经济协调发展的现实选择。可以认为,城市公共服务水平和发展政策是影响人口集聚水平和经济发展速度的直接原因。武汉、黄石等经济发达地区通过投入大量资金用于完善医疗、住房、教育、养老等方面的配套设施,以提升人们的生活水平和投资环境,来引导人口和经济向该地区集聚。在新时期,武汉等中心城市实行“三进三出”的发展政策,全面推动产业结构的优化升级,这将会增强区域经济发展活力和生命力,促进地区资源的合理优化配置,推动城市的人口流动和经济增长,从而影响区域人口与经济的空间分布及其演变。

4 结论与讨论

(1)反映武汉城市圈人口与经济空间分布的人口经济耦合指数呈现“圈层式”的空间分布格局。在分布形态上,武汉城市圈人口经济耦合程度存在明显的空间分异特征,但总体上武汉城市圈人口与经济的空间分布呈集中化态势,具有趋同性,即人口与经济趋于一致性和协调性。

(2)武汉城市圈人口与经济的空间分布具有显著的空间自相关性,人口与经济不断向以武汉为核心区、黄石为次核心区的方向集聚,且这种空间趋同和集聚趋势在不断增强。根据局部自相关分析,武汉城市圈各区县人口经济耦合程度表现出不同类型的相邻模式,高高型、低低型和低高型集聚区县的个数都有增加,而高低型集聚区县则没有变化。总的来看,武汉城市圈各地区的人口空间分布与经济发展水平存在明显差异,人口分布与区域经济趋于集聚。

(3)武汉城市圈人口重心与经济重心在地理空间上的变动,存在较强的关联性及相对的偏离。在近30年里,武汉城市圈的人口重心与经济重心全部在武汉主城区内移动,整体呈东南方向移动的趋势,这与武汉城市圈人口集聚和经济发展的东南格局基本吻合。武汉城市圈人口重心与经济重心的移动逐渐趋于一致性,但人口重心的空间移动轨迹比经济重心更有规律,而经济重心在移动幅度上则大于人口重心。

(4)武汉城市圈人口与经济的空间耦合关系及其变化是自然地理条件、经济发展的空间差异、区域交通条件、城市公共服务水平和发展政策等因素共同作用的结果。自然地理条件对人口分布与区域经济的空间耦合关系及其演变具有重要的影响,经济发展的空间差异是影响人口集聚的根本动力,区域交通条件是带来人口集聚效应和经济极化效应的重要推动力,而城市公共服务水平和发展政策是影响人口集聚水平和经济发展速度的直接原因。

由于人口与经济之间相互作用的复杂性,影响两者关系的因素很多,本文只选取了地区人口总数量和地区国民生产总值这两个指标来研究人口与经济空间分布格局及其演变趋势,略有不足;其中影响人口与经济空间分布的核心机制如何,还有待深入探讨;此外,人口迁移偏好、生态环境、资源开发等因素都会在不同程度上影响着人口分布和经济发展。因此,选取多元化的指标,从不同的研究视角来进一步研究人口与经济的空间分布关系及其联动变化的机理是我们今后有待继续完善的内容。

[1]钟业喜,陆玉麒.鄱阳湖生态经济区人口与经济空间耦合研究[J].经济地理,2011,31(2).

[2]高超,金凤君,傅娟等.1996~2011年南非人口空间分布格局与演变特征[J].地理科学进展,2013,32(7).

[3]徐建华,岳文泽.近20年来中国人口重心与经济重心的演变及其对比分析[J].地理科学,2001,21(5).

[4]刘盛佳.湖北省区域经济发展分析[J].华中师范大学学报(自然科学版),2003,37(3).

[5]刘凤朝.经济社会发展对人口空间分布影响研究[M].北京:科学出版社,2013.

[6]王磊,段学军,田方等.长江三角洲人口与经济的空间分布关系研究[J].经济地理,2009,29(10).