汉语和英语语言冗余机制的语用学阐释

李静宇

沈阳航空航天大学,辽宁 沈阳 110136

一、冗余信息

冗余最早是美国科学家申农(Shannon)在信息学领域里提出的概念,意指在信道有噪音的情况下,重构原始信息或传输的信号不大可能,为抵消噪音,必须引进冗余信息。冗余信息可以在信号传输过程中纠错和放大信息量。也就是说,冗余能够确保理解和避免误解。完全没有冗余的信息可能具备最大的信息量,可是一旦有错误信息,便没有相应的空间来查证并纠正。

后来冗余这一概念被应用到语言学的领域中来。国内外学者在这一领域做了很多研究,认为在语音、语法、语义和语用层面都有冗余性的体现。例如“悬殊很大”,在汉语中,“悬殊”本身意味着两者之间的巨大差距,“很大”很明显涵盖了“悬殊”的信息,因此它毫无争议地可归为冗余信息。英文中也有类似的例子,像“a silly fool”,“fool”即有不聪明、很傻的意思,“silly”与“fool”在语义上互相指向对方,冗余由此产生。又如“上个礼拜你烧的那个红烧肉,为什么那么好吃呢?想得我整整一个星期都没睡好。”“整整”这个词的语用意义就在于突出了想红烧肉的程度。这是功能性冗余,突出的是感情色彩。类似的还有过量答语、迂回语和支持性话语。它们是对合作原则中的量准则的一种积极违反,是在言语交际中的一种动态的冗余。

夸克(Quirk)认为冗余是所有语言的内在特征。在语言学界,基于冗余的研究多集中在翻译层面,以奈达为代表。他认为冗余信息展示了语言的可预测性。在国内也进行了相关的研究。徐盛桓提出:“冗余信息与有效信息并存的现象,称为语言的冗余性。”他指出语言的冗余性分为信息的复现和信息的蕴涵。钱冠连在此基础上提出了“语言冗余信息的容忍度”和“适当冗余信息策略”这两个富有创意的概念,认为语言使用人运用控制语义性冗余信息时要适当掌握分寸。语言冗余信息的容忍度,就是指语言使用人运用、控制语义性冗余信息时所掌握的分寸。而释放适当的冗余信息,便是适当冗余信息策略。他把冗余作为一种交际策略,认为虽与经济原则相悖,适度冗余却也有其交际的积极作用。王守元和张德禄在《文体学词典》中给出这样的定义:“多出最低需要量的那部分信息就是冗余信息。由于可预测程度高,因而信息价值低。”

有学者认为,除了重复,宽泛地圈定意义复现、迂回语、寒暄语和话语含蓄、改述,也属冗余。而且基本达成共识的是,冗余信息可辅助语言教学和多媒体教学,特别是在阅读和听力方面(Darian;Florian)。在实际交际中,语境对于理解的辅助有限,冗余信息自有其语用功能。

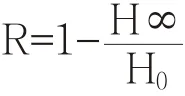

综上所述,本文从语用学的角度出发,将冗余定义为:在言语交际中,为了保证信息接受者准确理解发话人发出的信息,或者为了达到某种特定的交际目的,根据接受者的条件以及语言环境的情况,有意发出的超出传递最少需要量的信息,它是一种积极的言语交际策略。在提出冗余信息的基础上,申农提出计量冗余度的公式

R 表示冗余度。H 表示“嫡”(entropy)。H0是某一表达单位理论上最大限度的信息量;H 是实际运用时可能达到的现实信息量。就字母而言,英语的冗余度相当高:R=67%~80%,中文冗余度为68.5%(A.M.雅格洛姆,N.M 雅格洛姆,1964)。高冗余性使得英文文章比它所携带的讯息长了2-4 倍。冗余度大,压缩潜力就越大。例如:

(1)Yxx cxn xundxrstxnd whxt x’xm wrxtxng xvxn xfx rxplxcx xll thx vowxls wxthxn“x”(You can understand what I am writing even yxx replace all the vowels within“x”).

(2)t gts lttl hrdr f y dn’t vn kn whr th vwls r(It gets little harder if you don’t know where the vowels are.).

(1)用“x”替换掉所有的元音,(2)省略所有的元音,由于英语的元音比辅音具有更大的冗余度,意义仍然明确。汉语中存在大量的双音词、四字成语及对称结构,例如:高高兴兴、安然无恙、百依百顺、报仇雪恨、背井离乡。这些成分势必成为汉语中的“冗余”成分,起到强化语义或凑足音节的作用。

二、跨文化语用视角下的语言冗余

霍尔在《超越文化》(1988)一书中提出了高低语境理论,认为在高语境的信息传播过程中,“多数信息不是处于物理语境之中,就是内化于人体之中,很少进入被编码的、明晰的传输过程”,而在低语境传播中,大部分信息都由显性的语码负载。显性意义多于隐性意义的是低语境,隐性意义多于显性意义的是高语境。中国属高语境文化,美国属低语境文化。高语境下的交际者希望听者在理解信息或意义是承担责任的一方,通过关注语言的语境来解释语义。而低语境下的交际者则认为讲话者应该对交际的成功负责。

中国人在高语境的社会历史环境的影响下,信息的精确更多地依赖于非语言行为,或是隐码交流,因此我们汉语是意合的语言。汉语讲究委婉和含蓄,常常采取比较曲折的表达方法,这些在一定程度上聚积成汉语中的“冗余现象”。汉语是螺旋归纳型交际,先设语境,再进入主题。从字面上看,与主题相关的内容所占的比重不大,烘托气氛、渲染主题的信息便成为冗余信息。而且由于汉语可以用心领神会来“意合”两者之间的关系,所以可以不要关联词语,也可以将结构性冗余信息删除。如:你来(的时候),我走(了)。可以删成:你来,我走。

美国是低语境文化,语言交际属于线性演绎型,直接进入主题,再辅以论述和支撑。它强调的是理性和逻辑,也就是在理性的基础上用逻辑的方法一步一步地推导出结论。在语篇的层面,英语冗余度不高,值得注意的是,作为形合语言,英语行使起承转合功能的话语标记语,也称交际性词语(phatic communion,gambits,orsocialcliches),是必不可少的。

三、语言冗余与合作原则及面子理论

格莱斯的合作原则具体包括了:量、质、关联、方式四个准则,其中量准则要求所说的话应该包含当前交谈目的所需要的必要信息;所说的话不应该包含超出需要的信息。在具体谈话中,说话人更多的是违反,而不是遵守四个准则。违反合作原则中任一准则,就会产生话语隐含义(implicature)。而这四个准则中,量的准则、关联准则和方式准则中的简洁性一旦违反,随之会产生冗余现象。例如《名利场》中Osborne 的一句话:“well,well,young men will be young men. ……”。他在询问他儿子的婚事,对Amelia 的态度。在儿子给出好孩子的间接答复后,Osborne 说了如上这句含有冗余信息的话语。其中“well,well”为同一语言单位的重复,违反了合作原则方式准则中的简洁性,产生了话语隐含义,我们可以理解为“就这样吧”;“young men will be young men”明显为显性的同义反复,违反了合作原则中量的原则,隐含的意义即是“年轻人,毕竟年轻。我还是接受和原谅你吧”。考虑到生成话语隐含义,违反合作原则来达成交际目的的功能,语言冗余性的必要性再一次得到证实。语言学家利奇在合作原则基础上提出“礼貌原则”,认为应该将不礼貌的表达降到最低限度。在现实生活当中人们出于“礼貌”的考虑违反合作原则,尽量给他人方便。出现违反数量原则的寒暄语、宽量答语、支持性话语等,可认为生成了适度的冗余。

这种冗余信息也可运用布朗(Brown)和莱文森(Levinson)的“面子理论”来解释。根据礼貌普遍性,将面子分为两种:a.正面面子(positive face)指希望能够得到对方的认可、肯定或赞许,自己的要求对方能够答应。b.负面面子(negative face):指希望自己的言行或行为不受对方的阻挠,有选择的自由。尽管言语交际双方都希望给对方留面子,但是某些言语行为本身就存在潜在的威胁,说话者必须采取一定的策略来降低威胁,维护面子,冗余不失为一个好的交际方式。例如:“劳驾您,给我捎一份今天的《新文化报》,好吗?”说话人通过“劳驾您”“好吗”增加冗余信息,在提出要求时,给听话者留有余地,降低对听话者的负面面子威胁,这种冗余仍是一种积极的交际策略。

前面已经讲过,汉语存在于高语境文化,说话人更在意言语外的语境,更关注说话人之间的关系,更易受礼貌原则和面子理论的制约,由此造成的冗余在中国人拒绝和恭维语上非常显著。说话人为了拒绝,会先声明自己的主观愿意,再列举不能实行的理由,至于那个“不”得由听话人猜出来。而英语的明码交流,虽然也有以上考量,在程度上这一方面的冗余的必要性就不如汉语迫切。拒绝时,一个简单的“No”就解决问题了。

人们在进行言语交际时,通常都是力求简洁,避免冗余,争取做到言简意丰。但在实际言语交际当中,有时根据具体的情况要适当的增加一些冗余信息,以达到更好的交际效果。冗余信息可减少误解,帮助思考和理解语言,融洽感情,保障信息准确传递,可以说,适当的冗余还是非常必要的。汉语和英语考虑到不同的文化环境,冗余现象也不尽相同,实际使用中要因地制宜,灵活处理。

[1] A.M.雅格洛姆,N.M 雅格洛姆.概率与信息[M].上海:上海科学技术出版社,1964.

[2] 爱德华.T.霍尔.超越文化[M].上海:上海文化出版社,1988.

[3] 钱冠连.语言冗余信息的容忍度[J].现代外语,1986(3).

[4] 钱冠连.汉语文化语用学[M].北京:清华大学出版社,1997.

[5] 徐盛桓.语言的冗余性[J].现代外语,1984(1).

[6] 魏在江.语境与冗余信息,西安外国语学院学报,2000(4).

[7] Darian,S. The Role of Redundancy in Language and Language Teaching System [J]. System,1979(7).

[8] Florian,Jaeger. Redundancy and Reduction:Speakers Manage Syntactic Information Density [J]. Cognitive Psychology,2010(1).

[9] Newmark,P. Approaches to Translation [M].Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press,2001.

[10] Nida,E. Language,Culture and Translating[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press,1993.

[11] Quirk,R. The Use of English [M]. London and New York: Longman,1962.

[12] Shannon,Claude.E.The Mathematical Theory of Communication,[M].Urbana: University of Illinois Press,1949.