民国图书版权页的解读与著录实践

章亦倩

版权页是提供图书的版权说明、版本记录的书页,通常载有书名、责任说明、出版发行地、出版发行者、出版年、印刷年、印刷者、版本以及图书定价等,是普通图书著录的主要信息源之一。民国图书处于现代意义版权页的形成期,其格式和反映的信息内容与当前的图书出版情况有所不同,而一些著录项目在《中国文献编目规则》(第二版)和《新版中国机读目录格式使用手册》里又没有明确规定,因此编目人员在著录过程中常常有不少困惑。本文以笔者对民国图书的著录实践,结合《民国图书联合目录数据暂行标准》[1],按照CNMARC 的字段顺序,探讨版权页规范著录过程中可能遇到的问题,并提出解决方法,以期与图书馆界同仁进行交流。

1 图书价格

1.1 货币单位的著录

民国时期政权更迭频繁,没有统一的货币制度,市面上流通的货币名目繁多。国民政府有银两、银元、法币、关金券、金圆券等,抗日战争时期的日伪区有军用票、华兴券、中储券等,抗日根据地有淮南银行票券、淮北地方银号券、大江银行票券、华中币、中州币、北海币等[2]。这些货币形式都反映在同期出版图书的定价上,例如“金圆一角五分”、“银二角”、“定价洋一元正”、“中储券十元”等。因民国图书没有ISBN,据《民国图书联合目录数据暂行标准》,“价格统一著录在091 统一书刊号字段”,“货币单位及价格原样照录(用简化汉字)”,“货币单位著录在价格之前”,上述情况著录为:

091 ##$d 金圆一角五分

091 ##$d 银二角

091 ##$d 洋一元

091 ##$d 中储券十元

1.2 多种货币价格的著录

一种书若在出版时有不同的装帧形式、使用不同的印刷材料或多卷书分册标价,就会在版权页上出现多个价格。例如“平装三册定价二元八角 精装本另加实洋二角”、“甲种洋宣纸布面精装实价二元四角 乙种洋宣纸平装本实价一元八角 丙种瑞典纸平装本实价一元二角”、“道林纸本十七元 白报纸本十二元”等,著录时应在其价格后的括号内注明相应说明,不同的价格之间用单字节逗号隔开。上述情况著录为:

091 ##$d 二元八角,三元(精装)

091 ##$d 一元二角(瑞典纸本),一元八角(洋宣纸本),二元四角(精装,洋宣纸布面)

091 ##$d 十二元(白报纸本),十七元(道林纸本)

1.3 改价图书的著录

民国图书的改价现象较多,用一张写有新价格的小纸遮住原价,或者直接钤数字以标明新的书价。新价格有的比原价高,有的比原价低。究其原因,笔者认为大抵有二:一是出版发行者基于同业竞争而降低售价。民国时期,商务印书馆出版的图书在自己的门市零售,可按八折至七折优待读者[3]727。由于书业竞争激烈,为了把书卖出去,出版社或书店降价售书。比如,1933 年秋季起,小学教科书售价由8 折改为6 折,中学教科书由全价改为8 折;到1934 年底,除教科书继续减折外,普通书籍亦由8 折而至对折,新标点之旧小说,则更以一折八扣登报发售[4]。二是出版发行者出于成本考量而抬高售价。民国时期,交通不便,上海的大型出版发行企业在北京等地所设的零售书店,可按原定价加价百分之十(地区差价)出售[3]583。战争时期通货膨胀严重,“白报纸昨天每令还是二十万元,今天忽然涨到三十万元”,图书“售价因币值的一再迅速贬落而不能相抵”[5],出版发行者提高书价也在所难免。可见,图书改价有多种原因,无法判断是当前文本的个别行为,还是该种图书的统一行为。为了达到数据库规范著录的目的,笔者建议,如果原价无法识别,应在091 字段著录新价格;如果只是在版权页上钤新价,原价仍清晰可辨,则在091 字段著录图书原价,如有需要,可以在310 装订及获得方式附注字段记录改后的定价。例如《英文成语教本》(蔡博敏编纂)一书,商务印书馆民国六年一月初版,版权页题“每册实价大洋一元五角”,其上加钤“改定一元”红字方印,应著录为:

091 ##$d 大洋一元五角

310 ##$a 版权页改定价格:一元

2 图书版本

2.1 版本及版本说明的著录

除了常见的“第二版”、“修订本”、“增订本”外,民国图书也有一些较为特殊的版本说明文字。例如1932 年商务印书馆遭日军轰炸后,由于其总务处、印刷所、编译所、书栈房均被炸毁,所有图书及印板毁于一旦,复业后在所有图书版权页均标注“国难后×版”字样;又如“七七”事变后,上海地区的出版业进行集体性大迁徙,抗战初期多迁往武汉、长沙、广州等地,抗战中后期则迁到重庆、桂林、昆明、成都等地[6],并在当地出版发行图书,同时在版权页标注“沪版”、“渝版”、“汉版”、“桂版”、“粤版”等文字。

例1《公债》(何嵩龄著),版权页题“民国廿二年五月印行 国难后第一版”,著录为:

205 ##$a 国难后1 版

例2《新哲学体系讲话》(陈唯实著),版权页题“中华民国二十七年八月粤版 中华民国二十八年五月沪版”,著录为:

205 ##$a 沪版

2.2 版本沿革的著录

民国图书在版权页上除了体现本版出版发行时间外,还标注有初版的发行或印刷时间,有的甚至罗列各个版本的出版时间。这些信息作为版本变更情况说明著录于305 版本与书目沿革附注字段。如上述例2 除了205 字段外,还需著录:

305 ##$a1938 年8 月粤版

2.3 版权印记的著录

为了保护著作权,民国时期一些出版者和著作者在版权页采取各种维权措施来抵制盗版。除了印有“版权所有,不准翻印”等文字外,有的采用加钤著作者个人印记或发行部门公章的办法[7],例如民国十一年民智书局出版的《作文法讲义》一书,版权页下方钤有作者陈望道一枚“望道”朱文印;有的在版权页上加贴作者或出版发行部门的版权证以防盗版,例如《德文教科书》一书,商务印书馆民国二十二年国难后第一版,版权页上贴有一枚带齿孔的彩印版权票证,票证上印有“上海商务印书馆有限公司图书版权证”字样和对应英文,同时绘有该馆的出版标记。笔者认为,民国图书的版权印记和版权票证真实地反映了中国现代著作权的产生与实施的过程,又有着独特的艺术风格,融合了书、画、印多种元素,具有特殊价值与内涵,应在著录时加以体现。因目前没有更为专指的附注字段,可记录在300 一般附注字段上。

3 图书的出版发行

3.1 出版发行地的著录

民国时期的行政区划与现在的区划不同,个别城市名称也不一样,著录时要加以辨别,例如中共中央东北局1945 年成立的东北书店,其出版地有佳木斯、安东、长春等,其中安东是当时安东省的省会,即现在辽宁省丹东市;何一鸣担任发行人的东方书店所在地奉天,是现在辽宁省沈阳市;还有一些地名如恩施、邵阳、曲江、韶关、金华、丽水、永安等,是湖北、湖南、广东、浙江、福建等省份在抗日战争时期的临时省会所在地,出版了不少图书;这些地名因不为人熟知,应在其后附加所属上级行政区划名称,著录在210 出版发行地子字段上,同时与102 出版国别字段保持一致。如上述情况著录为:

例1 102 ##$aCN$b210000

210 ##$a 安东[辽宁省]

306 ##$a 安东为现辽宁省丹东市

例2 102 ##$aCN$b330000

210 ##$a 丽水[浙江省]

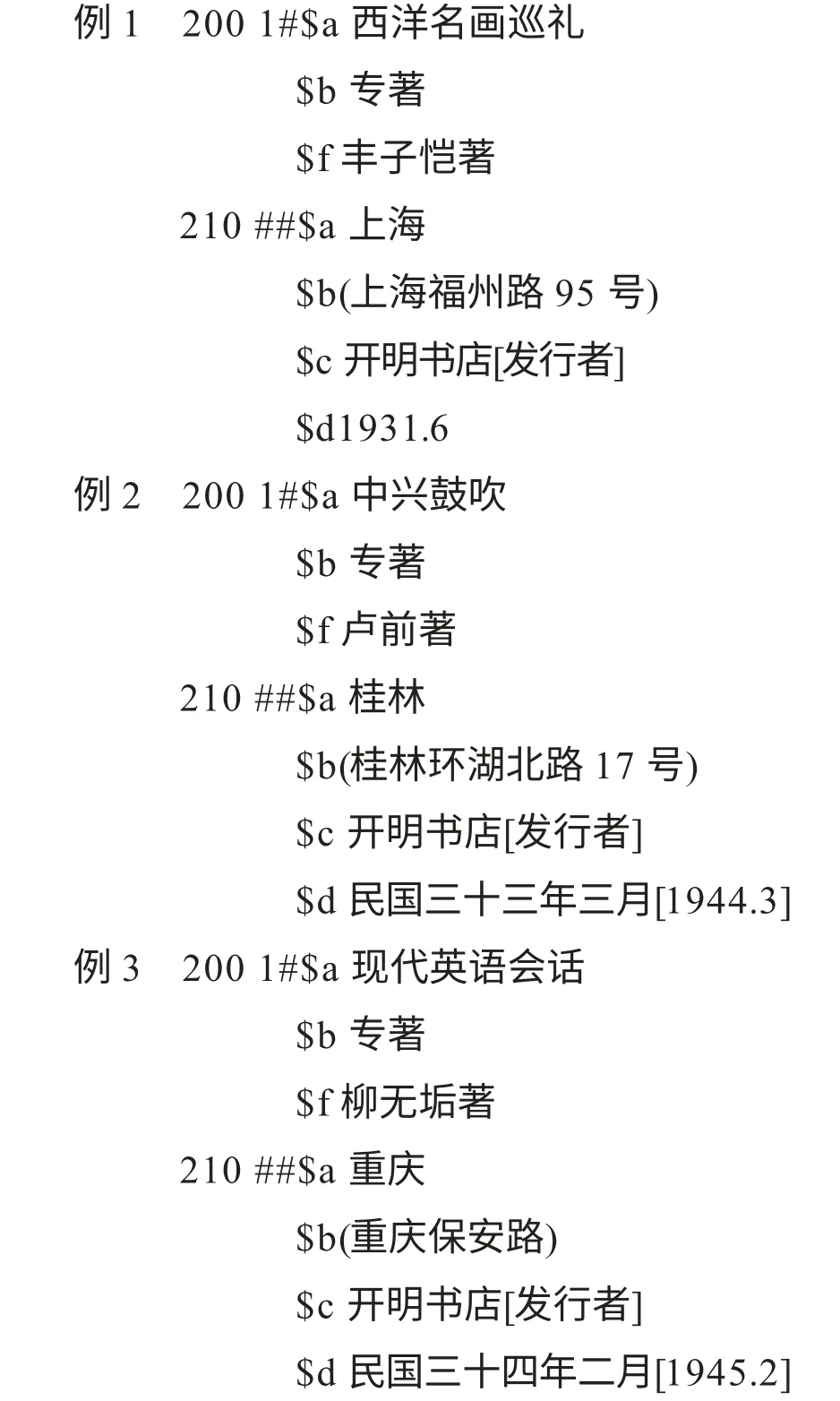

民国时期的书业,由于没有总经销或总发行的批发企业,资金较为雄厚的出版发行企业会到各大城市开设自己的分支机构,建立发行网,例如商务印书馆先后在各地设立分支馆86处,长期经营的有30 多处,中华书局设立分支局50 处[3]561。因此,版权页上印有多个出版地址的图书不在少数。当版权页上载有两个出版地或发行地应一并著录;三个及以上出版地或发行地按顺序著录第一个出版地或发行地,后加[等],其余可在附注项说明。

3.2 出版发行者地址的著录

《新版中国机读目录格式使用手册》规定,对于不著名的出版或发行者,应将其完整的邮政地址著录在圆括号或方括号内,记入210$b出版发行者地址子字段。目前这一规则的实行多见于连续出版物的编目,普通图书基本没有采用。《民国图书联合目录数据暂行标准》也要求省略著录该子字段。但笔者认为,出版发行机构的邮政地址是重要的民国出版史料,应予以著录,而且民国时期的出版机构重名现象较多,如以“昌明”为名的,有昌明书屋、昌明书局、昌明图书社、昌明书店、昌明医药学社、昌明公司等;以“建国”为名的,有建国出版社、建国书店、建国书社、建国书局、建国印务公司、建国图书馆等,判断这些出版机构是同一家还是相互有关联,除发行人外,出版发行者的邮政地址是一个重要的判断依据。邮政地址的变更也能体现该机构的发展沿革。

以上四种图书皆为青年书店发行,但版权页上的发行人、社址,封底的出版社标记均不同,因此,基本上可以判断它们出自不同的出版机构。

上述三种开明版的图书,前后有三个出版地:上海、广西桂林、重庆,从中可以看出抗战时期出版机构的内迁路线。

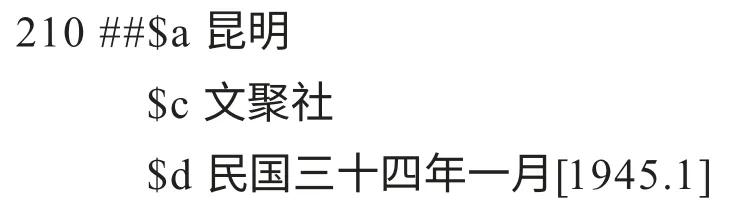

3.3 出版发行者的著录

在各地建立分支机构,只有实力雄厚的大型书店才能办到,一般中小书店(出版社)资金少,出书不多,无力在全国搭建自己的发行网,但可以通过大书店的分局代发本社的书[3]579。因此,民国图书的版权页上往往有多家出版发行机构,著录时应注意区别。例如《长河》(沈从文著)一书的版权页题“出版者文聚社 发行者昆明崇文印书馆”,应著录为:

很多民国图书往往只有发行者,而无出版者,应根据著录规则,在发行机构名称后注明“发行者”字样,并置于方括号内。

3.4 出版发行时间的著录

民国文献的出版发行时间大多为民国纪年,如“中华民国三十七年三月初版”。1934 年建立的伪满州国,其出版的图书题康德年号,例如“康德十年拾月二十日初版发行”。《新版中国机读目录格式使用手册》在示例中将民国纪年用阿拉伯数字著录为“民国37 年[1948]”,查全国联合编目中心的数据,大多民国图书均采用此法著录。由于2011 年新颁国家标准《出版物上数字用法》(GB/T15835- 2011)规定:非公历纪年应采用汉字数字,因此《民国图书联合目录数据暂行标准》作了相应调整,“出版年为非公元纪年时,原样照录,将换算后的公元纪年著录在之后的方括号内”,因此,出版时间的正确著录形式为“民国三十七年[1948]”。

民国时期印刷厂多采用通过纸型浇铸铅版进行制版的凸版铅印技术,铅活字版排好后,一经打成纸型,即可拆版还字,留存纸型待用,如要重印,则需再重新排版[8]。因此,民国图书重版重印的现象较为普遍,特别是一些新文学作品或译著往往当年即再版,例如郁达夫的《沉沦》 1921 年10 月15 日在上海出版,至1921 年11 月10 日,在距初版不到一个月的时间,就印行了三版。1920 年8 月北京晨报社出版《杜威五大讲演》译本,同年9 月即再版,在两年内再版过13 次。如果根据普通图书的规则只著录出版年,容易导致版本关系不清。因此,应将民国图书的出版时间著录到月,同时在100 通用处理数据字段作相应体现。例如:

需要注意的是,民国纪年采用阳历,其月份与公元纪年是一致的,因此月份不用换算;但个别图书若在民国纪年后采用农历,如“民国七年阴历二月出版”,则要作相应转换,应为“[1918.4]”。

[1] 民国图书联合目录数据暂行标准[EB/OL].[2013- 08- 10]. http://mgwxbh.nlc.gov.cn/wxpc/pcbz/201211/t20121106_388.shtml.

[2] 王渭泉.上海财政税务志[M].上海:上海社会科学院出版社,1995:798- 802.

[3] 郑士德.中国图书发行史[M].北京:高等教育出版社,2000.

[4] 舒新城.一年来之我国出版事业[J].文化建设,1935(3):70- 74.

[5] 王天一. 科学期刊·回顾前瞻[N]. 大公报,1947- 07- 06(3) .

[6] 王余光,吴永贵.民国卷[M]// 中国出版通史:8.北京:中国书籍出版社,2008:131- 132.

[7] 师福贞. 古书上的维权印记[J]. 收藏,2013(3):91- 92.

[8] 张树栋,庞多盖,郑如斯. 简明中华印刷通史[M].桂林:广西师范大学出版社,2004:201.