轨道交通方式选择影响因素分析

王 雷

(郑州市综合交通规划研究中心,河南 郑州450052)

人在一次出行中对出行方式的选择受到多种因素的影响,如人的性别、年龄、出行的距离、目的、不同出行方式所需的时间、费用等等。根据效用最大化理论,某个出行者在一次出行中,总是在可能的出行方式中,根据特定的条件,选择对自己来说效用最大的方式,而不同方案的出行效用则是由这个方案的各种影响因素(如性别、年龄、出行时间、费用等)所确定的[1]。为了明确轨道客流情况以便进行轨道网络规划,对影响出行者轨道交通方式选择的因素进行分析是必要的。目前,影响居民出行方式选择的微观因素主要可以归纳为三类:出行者特征、出行特性和交通方式特性。本文将结合相关调查数据对这三类影响因素对居民出行方式选择的具体影响情况进行具体分析。

1 出行者特征

出行者特征包括出行者年龄、性别、职业、出行者家庭收入、车辆的拥有情况等。

1.1 年龄

不同年龄段的人群由于体力等因素的差异,在出行方式选择时可能有所不同。研究表明,出行者的年龄对是否选择轨道交通方式没有显著的影响[2-3]。南京居民各年龄组的出行方式结构如表1所示。可以看出,较之于其他出行方式,轨道交通在各年龄段中的分担比例较为平均,平均有2.65%的人会选择轨道交通,其中年龄在20-24岁之间的人群选择轨道交通的比例最高,为2.9%。

表1 各年龄组的出行方式结构(%)

1.2 性别

相关研究表明,男性和女性对于轨道交通方式的选择概率没有明显的区别[2,3]。

1.3 职业

由于不同职业的收入和出行目的有所不同,出行方式分担率也有不同。从南京市综合交通调查可知,大中专学生、工人、服务员和职员四类职业利用轨道交通的比例最高,出行比例分别为3.1%,2.9%,2.7%和2.7%,这主要因为这些人群的中长距离出行较多,另外由于这些人群的收入相对较低,因此更倾向于价格低廉的轨道交通。

1.4 家庭收入

由于家庭收入不同,人们的购买力不同,因此可选择的交通方式也有很大区别,相应的出行方式选择偏好上也有很大区别。研究表明,出行者的家庭收入对是否选择轨道交通有较大影响[2-3]。家庭车辆拥有情况直接决定了人们是否能够选择小汽车出行方式。

2 出行特性

居民出行特性主要包括出行目的和出行距离两个方面。

2.1 出行目的

一般而言,出行目的可分为两类:通勤出行以及弹性出行。通勤出行主要包括上下班出行和上下学出行,这类出行受到较多的限制,一般在规定的时间内进行,其在居民出行中占有很大的比重。弹性出行指的是除了通勤出行以外的出行,这类出行在时间安排上比较自由,因此在时间分布上也比较随机,包括购物、健身、娱乐等等。随着社会经济的发展和人们生活的改善,人们的文化娱乐活动逐渐增多,相应的弹性出行也逐渐增多。相关调查表明,在轨道交通出行方式中,以探亲访友和看病为出行目的的出行使用轨道交通的比例最高。

2.2 出行距离

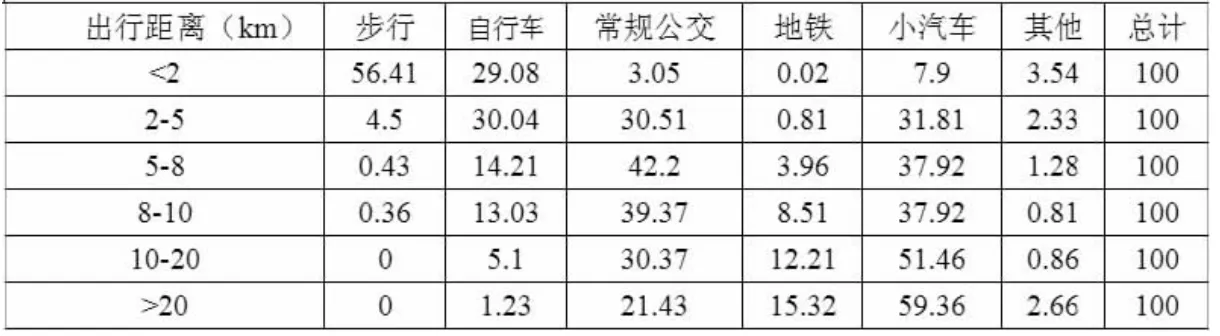

居民出行方式选择受出行距离影响较大,在居民出行的几种主要方式中,适应距离有很大区别:步行作为纯体力交通方式,适合于短距离出行;自行车作为一种半机械交通方式,适合于中短距离出行;而机动化出行方式如轨道交通、公共汽车及其他非公交机动车,则适合于中长距离出行。

由表2可以看出,常规公交的分担率先随着出行距离的增大而增大,随后又随着出行距离的增大而减小;地铁和小汽车适合于中长距离出行,分担率随着距离的增大而增大。

3 交通方式特性

交通方式指的是出行者从起点到终点的过程中采用的交通手段。随着科学技术的进步,人们生活水平的提高,人们可选择的交通方式也越来越多。目前,城市客运交通方式主要有:步行、自行车(含助力车)、摩托车、私人小汽车、出租车、公共汽车、有轨电车(无轨电车)、单位车、轨道交通(地铁、轻轨、城市铁路)等。

下面对针对不同交通方式的出行时间、出行费用、换乘次数等因素进行分析。

3.1 出行时间

出行时间与出行距离、出行方式、出行方式的服务水平有关。一般来说,在相同的条件下,人们更倾向于出行时间较短的出行方式。并且,随着社会经济的发展,人们的时间价值也将逐渐增高,人们在考虑出行方式时对出行时间的敏感性也将越来越高。

表2 各出行距离的交通方式结构(%)

根据相关分析,当出行时耗5-15min时,轨道交通的分担率较低,而当出行时耗大于15min时,轨道交通的分担率较高,说明轨道交通在短距离出行时竞争力较弱,而在中长距离的出行时竞争力强。

3.2 出行费用

对公共交通,主要是指车票;对个人交通,主要是指汽油费、车耗、停车费用等。在其他条件相同的情况下,出行费用与居民的出行选择意愿成负相关关系,即出行费用越低,选择的人越多;出行费用越高,选择的人越少。不同的人,不同的出行目的,出行费用的影响程度也不同。

3.3 换乘次数

换乘次数是指乘客在完成一次出行过程中在各种交通方式中转换的次数,包括乘客在轨道交通线路间、地面公交与轨道交通间的相互转换。换乘对轨道交通乘客出行策略的影响很大,换乘会导致出行时间的增加,可靠性的降低等等。

在其他条件相同的情况下,出行者倾向于选择换乘次数较少的方案,但由于轨道交通拥有独立的线路,可以避免其他方式的影响,具有可靠性高的特点,因此,当进行长距离出行时,出行者可能选择有换乘但能乘坐轨道的方案。

4 轨道客流分担率影响因素筛选

通过上文所述,轨道客流分担率受到出行者特征、出行特性以及交通设施的服务水平三个方面多种因素的影响,如果将这些变量都作为效用函数中的特性变量,那么模型结构将变得非常复杂。因此,有必要对上述影响因素进行筛选。

对各影响因素和轨道客流分担率进行相关性分析,可以发现,年龄、职业与人们是否选择轨道交通并没明显的相关性,而出行目的、出行距离和出行时间和人们是否选择轨道交通的相关性较高。

结合相关性分析以及上文对各影响因素的分析,可知年龄、职业、性别和人们出行方式选择并没明显的相关性;考虑到家庭收入和车辆拥有的数据需要经过大量的调查才能获得,且较难分小区进行集计分析,也不对其进行考虑。

出行目的、出行距离、出行时间和换乘次数中,由于出行目的、出行距离、出行时间和轨道客流分担率的相关性高,需要进行考虑,另外,为了更好的考虑轨道和地面公交的换乘,同样对轨道和地面公交组合交通方式的换乘次数进行考虑。

最终,筛选出后期模型中需要考虑的影响因素为出行目的、出行距离、出行时间、出行费用、轨道和地面公交组合交通方式的换乘次数。在后期模型的研究中可按照不同出行目的进行分类,建立效用函数。

5 结语

本文结合相关调查数据从出行者特征、出行特性、交通方式特性三个方面对轨道客流分担率影响因素进行了系统的分析,结合影响因素与轨道客流分担率的相关性和调查分析的可操作性筛选出出行目的、出行距离、出行时间、出行费用、轨道和地面公交组合交通方式的换乘次数为影响因素,并为后续的研究奠定了基础。

[1]关宏志.非集计模型-交通行为分析的工具[M].北京:人民交通出版社,2004.

[2]焦朋朋,陆化普.基于意向调查数据的非集计模型研究[J].公路交通科技,2005(06).

[3]黄树森.基于非集计的城市公共交通方式选择模型及灵敏度分析研究[D].北京交通大学,2008.

[4]黄树森,宋瑞,陶媛.大城市居民出行方式选择行为及影响因素研究——以北京市为例[J].交通标准化,2008(09).