金湖凹陷隐性断裂带形成机制及分布

王伟锋,周维维,周 杰,李少龙

1.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东 青岛 266555

2.辽宁省第三地质大队,辽宁 朝阳 122000

3.中国石油长城钻探工程公司,辽宁 盘锦 124000

0 引言

金湖凹陷是苏北盆地东台坳陷的下级构造单元,工区面积有5 000m2,它与高邮凹陷是江苏油田最富集油气的两个地区。金湖凹陷新生代经历了阜宁期右行拉张断坳、吴堡期左行压扭反转、戴南—三垛期右行拉张断陷、三垛期左行压扭反转、盐城期右行弱拉张5个构造演化阶段[1]。凹陷内部断裂活动强烈,不同走向、不同性质、不同时期的断层交织在一起,成藏条件复杂,油藏规模小而且隐蔽性强[2]。目前凹陷构造圈闭探明程度较高,剩余资源量主要赋存于隐蔽油气圈闭中。苏北盆地的高邮凹陷花庄北、瓦庄地区和金湖凹陷东阳等地区陆续发现了“隐性”断裂带,沿着这些隐性断裂带发现了一系列隐蔽油气藏。近年来,隐性断裂控制的隐蔽油气藏成为苏北盆地勘探的新领域。

基底断裂和未出露地表的断裂都可称为隐伏断裂,它们具有断裂的固有特征,即具有明显的断裂面(带)和显著的识别标志。隐性断裂带是指在区域或局部应力场或基底断裂活动而产生于沉积盆地盖层中的弱变形趋势带。往往沿着一个或几个方向断断续续、时隐时现、似有似无成带分布。由于它不具有断裂带固有特征,隐蔽性强,没有显性断裂带那样的识别标志,地震反射剖面上的同相轴也没有明显错断,一般容易被忽略。这种趋势带越靠近基底断裂变形越强,特征就越明显,由深到浅远离基底断裂变形减弱,甚至变形消失[3]。

基底断裂活动在盖层发育的隐性断裂带规模一般较大,如东营凹陷的八面河油田、王家岗油田等,都是规模较大的隐性断裂趋势带控制了油藏的成带分布;在构造调节带上发育的隐性断层规模一般较小。近年来,隐性断裂带在含油气盆地中不断被发现,鄂尔多斯盆地北东向基底断裂中生代以来的隐性活动控制了陇东—志靖和安塞地区的北东向带状区域,已发现的大油气田和每年新增探明储量也在该区带获得[4]。基底的这种隐性活动没有造成大规模的断层落差和盖层显著变形,但这种隐性活动导致沉降加快、主水系规模大、小断层发育、沉积盖层裂缝发育,从而控制油气的生成、运聚以及储层物性的改造[5]。笔者通过区域构造背景、基底断裂特征、盖层中断裂系统的构造几何学特征等研究结果,分析了金湖凹陷隐性断裂的类型和特征,探讨了其形成机制,预测了隐性断裂带分布,并阐明了其控藏作用。

1 构造格局及主要断裂特征

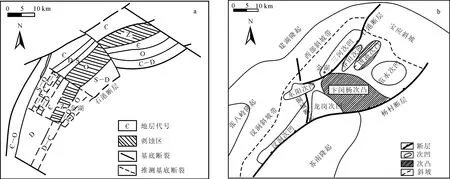

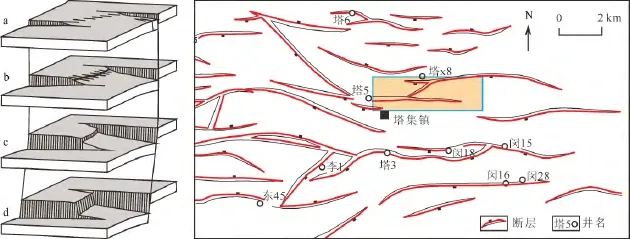

前人[6]研究表明,金湖凹陷基底存在着北东、北西向两组断裂(图1a)。北东向构造活动强烈,被北西向断裂切割,控制着凹陷的展布形态,在盖层中形成了杨村、石港等深大断裂。北西向基底断裂对盖层影响较弱,在盖层中以隐伏状出现。杨村断裂是金湖凹陷的控凹边界断裂,控制着凹陷的形成和演化。石港、铜城断裂将凹陷分割成东西两部分,分别是西部斜坡带和东部凹陷带。东部凹陷带受基底北西向隐伏断裂影响呈现南北分段特征(图1b)。

1.1 杨村断层

杨村断层是一条断面北西倾向的正断层[7],上陡下缓,呈犁式。它控制了凹陷的形成和演化。

根据区域资料和平衡剖面分析,杨村断层晚白垩世受郯庐断裂右行作用影响开始拉张活动,金湖地区伸展断陷接受沉积。

阜宁期发生吴堡反转运动,运动强度东强西弱,北强南弱,靠近杨村断层,地层增厚明显,向凹陷北西方向,地层逐渐减薄。

戴南—三垛期,杨村断层活动性由强变弱,凹陷构造活动增强,凹陷沉积中心靠近杨村断阶的下降盘,开始远离杨村断层。靠近主断层处,发育多条近东西走向的次级断层,构成入字型断裂体系,反映了杨村断层右行张扭活动特征。

三垛组沉积后发生了三垛运动,杨村断层停止活动,区域上的张扭应力被近东西向的挤压作用所替代。

1.2 石港断层

石港断层是位于凹陷中部的一条二级断层,是北东向断裂系统的显性断层,与杨村断层大致平行,也是区域右行张扭应力场作用下的产物。在石港断层的东西两侧发育一系列羽状张性正断层[8],构成入字型断裂体系。石港断层剖面上缓下陡,多条分支断层向下收敛形成负花状的组合。

1.3 铜城断层

铜城断层是划分汊涧—龙岗次凹的二级断层,是近南北向的显性断层。南段为高角度的逆断层,断面东倾,中段断层近直立,北段为高角度正断层,断面西倾,具有明显的丝带效应[9],剖面上具有下逆上正的特点,是走滑作用产生的压扭型正反转断层。

除了上述一、二级断裂带之外,凹陷还发育大量近东西向的三、四级正断层,它们大致平行成带分布在西部斜坡带和东部凹陷带(西部斜坡带和东部凹陷带构造演化对隐性断裂带形成分布影响意义有限,本文不再赘述),形成了宝应平行雁列式断裂构造带、唐港雁列式断裂构造带、卞闵杨平行雁列式断裂构造带、西斜坡平行入字型断裂构造带、汊涧泥沛平行雁列式断裂构造带等。这些构造带都是金湖凹陷油气富集区带。研究发现,这些构造带中油气藏分布明显受到平行于杨村和石港断裂带、平行于北西向基底断裂走向等多个方向隐性断裂带控制。

2 隐性断裂带类型及特征

隐性断裂带沿着一定的方向时现时隐、似有似无,没有明显地控制断裂存在,地震剖面上也没有同相轴明显的错动,但其并不是无法识别的,盖层中形成的一些构造形迹可以作为初步识别的依据。首先,明确隐性断裂带通常有两种组成成分,雁列式的小断层和其间分布的断续状小断层,因此,小断层带整体呈雁列式分布并有小断层断续相连可以推断其为隐性断裂带。其次,它所控制的小断层带并不是杂乱无章的,而是多为分段式的断裂系统,且断裂系统与断裂系统之间走向突变;区域走滑、斜向拉张、挤压活动较弱的段落则表现为稀疏分布的雁列式断裂带或断续分布的小断层,活动较强的段落表现为密集的雁列式小断层带,或者断续状小断层相互连接与前者形成切割关系。再者,雁列式断层与断续分布的小断层交切关系可形成多个方向的圈闭带,油气运移至此就可以形成定向分布的油藏带,它们也指示了隐性断裂带的存在。隐性断裂带还可以形成于局部应力场。对不同时期断裂系统特征及组合关系分析,结合构造应力场模拟发现,局部应力场变化形成的隐性断裂带多存在于小型调节带的转换斜坡,并且与显性断裂存在演化过程,相对较易识别,但其地质意义有限,影响范围多为圈闭级。

图1 金湖凹陷基底断裂与构造单元划分图Fig.1 Basement faults and tectonic units of Jinhu sag

2.1 北东向隐性断裂带

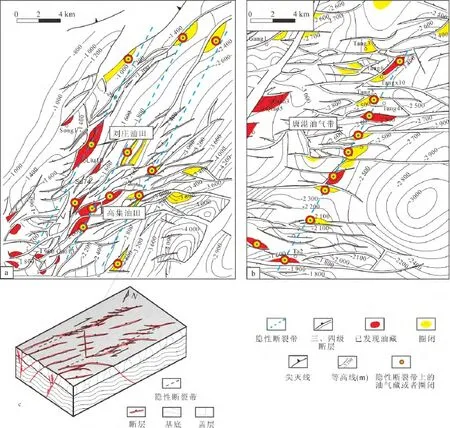

金湖凹陷基底可能存在着多组与杨村断裂平行的北东向隐伏断裂,在区域右行张扭应力场作用下随杨村断裂共同右行走滑,便可在盖层中产生近东西向的分支断层。这些近东西的次级断层呈北东向雁列状展布,并有北东向小断层断续相连,形成北东向的断块圈闭带(图2a,b)。目前已经发现刘庄、高集、王龙庄、石港及唐港等油气田沿北东向成带展布,与北东向隐性断裂带分布位置相对应。可以推断,这些成串分布的隐蔽油气藏在一定程度上受到北东向隐性断层的控制(图2c)。

另外,在西部斜坡带上可能存在规模较大的3条北东向隐性断裂带(图2a)。高集和刘庄等油田北东向成带展布,形成两个圈闭带。在其东侧也有4个有利圈闭组成了另一个同等规模的圈闭带。这3条圈闭带与石港显性断裂带平行,大致等间距分布,成因相同。石港断裂是一个重要的油气富集带。因此,在这两个隐性断裂带上还没有发现油藏的段落应是下一步研究和勘探的重点地区。

2.2 北西向隐性断裂带

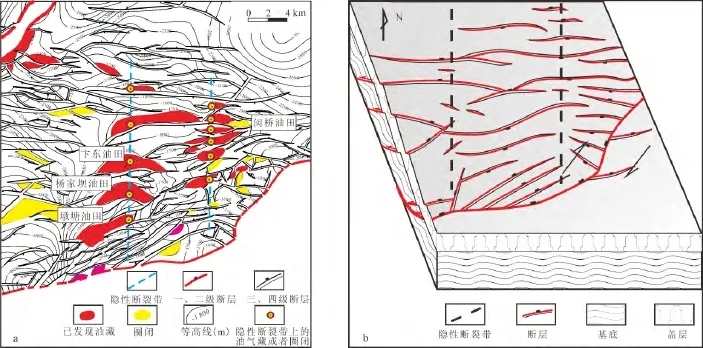

北西向基底隐伏断裂活动较弱,盖层中没有形成明显的北西向构造系统。但在北西向基底隐伏断裂的影响下形成了一些构造弱变形带,这些构造弱变形带平行展布,表现形式就是一系列成带分布的油气圈闭带(图3a)。

目前已经在金湖凹陷西斜坡构造带及卞闵杨构造带上发现多个北西分布的油气富集带,如南湖油田、范庄油田、安乐油田及卞西1-油气藏等,均呈北西向串珠状分布,与北西向隐性断裂带分布相对应(图3b)。

2.3 南北向隐性断裂带

除了上述北东向和北西向圈闭成带分布以外,也发现另外一组比较明显的圈闭带,断块油藏近南北向成带分布,如卞东、杨家坝、墩塘圈闭带和闵桥圈闭带等(图4a)。

近南北向的显性断裂很发育,如铜城、崔庄、程庄、泥沛等断裂,其具有明显的挤压特点,断裂两侧常常形成挤压背斜圈闭。晚白垩世—古近纪期间,右行走滑应力场派生东西向挤压应力分量,金湖凹陷在东西方向上持续受到挤压应力分量作用的影响,形成近南北向的挤压断裂带,并在南北向断裂带一侧发育一系列的断块、断鼻圈闭。目前已经发现多个油气藏,如崔庄、程庄、泥沛、铜城等沿近南北向断裂分布的油藏带。显然,近南北向的显性断裂是重要的控藏断裂,那么平行于南北向显性断裂带的一系列隐性断裂带同样是重要的控藏断裂(图4b)。

2.4 调节型隐性断裂带

上述3种隐性断裂是金湖凹陷区域性的控藏趋势带。局部性的隐性断裂在金湖凹陷普遍存在,属于调节型隐性断裂。雁列状断裂样式是金湖凹陷的主要构造样式类型。两条雁列式断裂之间的过渡部位是调节应力和应变的区域,即 Morley等[10]、Dahlstrom[11]、Faulds[12]、Gibbs[13]、陈 发 景 等[14]国内外学者所称的调节带。调节带的应力发生转换,岩层易于破裂,但达不到断层大规模产生所需的强度,因此隐性断层或者裂缝较为发育,调节带主控断层叠覆区或者末端形成调节型隐性断层。这些隐性断裂带多受近东西向断层的控制,表现为张性或张扭性,是局部应力场作用的产物。在叠覆区的转换斜坡上发现了一批优质的含油圈闭,可见调节型隐性断裂带是成藏的有利区带。

研究发现,同向平行、共轭平行背向、共线、同向叠覆4种类型调节型隐性断裂均有发育,并且具有一定的分布规律,在构造演化的过程中向显性断裂转化,并且形成了一系列的正向构造带。

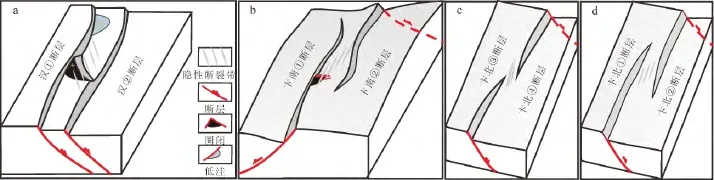

2.4.1 平行型隐性断裂

这种类型的调节带多发育在地堑的两侧,断块、断鼻圈闭发育。由于主控断层在走向上断距常发生变化,因此断层不同位置处因断距不同造成公共盘形成的微型断鼻、断阶构造是勘探的重点。汊①、汊②断层东西向展布,断面平行北倾,构成同向平行型调节带。两条平行主控断层的公共盘形成了调节型隐性断裂带,主控断层断距向东先减后增,斜坡内的隐性断裂带转化为显性断层,与北侧的主控断层一起形成了构造圈闭(图5a)。

2.4.2 共轭平行背向型隐性断裂

图2 北东向隐性断裂带特征Fig.2 Characteristic of north-east to the subtle fault zone

这种调节带易形成比较低缓的微正向构造区,控制砂体的发育,是同断陷期沉积地层的最佳勘探目标,但需要详细研究微正向构造区隐性断裂带的构造特征和整个调节带的砂体展布。卞南①、卞南②断层北东东走向,为倾向相反的正断层,两个断层面之间形成局部的地垒构造。沿走向方向上首尾部分叠置,断层倾没端相互靠拢,断距在叠覆段存在一定的互为消长关系。卞南①断层自南向北断距逐渐变小,卞南②断层则自南向北断距增大。卞南①、卞南②公共上升盘区域发育隐性断层,受隐性断层控制,卞南①断层上盘发育构造圈闭(图5b)。

2.4.3 共线型隐性断裂带

共线型调节带在金湖凹陷卞北③、卞北④为东西走向,断面北倾的正断层。沿断层走向断距变化较大,在超接端处断距最小,而向东西两侧断距逐渐增大,构成了同向共线型调节带,在断距最小的端部地区形成了隐性断裂(图5c)。

2.4.4 同向叠覆型隐性断裂带

卞北①、卞北②近东西走向,为平行北倾的正断层。断距自东西端向叠覆端减小。发育初期存在走向斜坡,成为断陷期水系入湖的主要通道。在右行张扭应力作用下斜坡内会形成定向排列的隐性断层,继承性发育过程中会向显性断层转化,进而发育断鼻、断块圈闭(图5d)。由于调节带的类型划分多是根据叠覆程度和断面倾向,因此建立叠覆区隐性断裂带的演化模式对于开展不同种类调节带的油气勘探都具有重要意义。

图3 北西向隐性断裂带特征Fig.3 Characteristic of north-west to the subtle fault zone

图4 南北向隐性断裂带特征Fig.4 Characteristic of north-south to the subtle fault zone

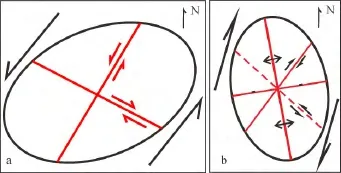

转换斜坡内隐性断裂带的演化过程可以用如下模式来解释:

a时期,早期基底断裂活动和区域右行走滑作用,形成了一对东西走向、南北倾向的正断层,南侧断层断距向东减小,北侧断层断距向东增大,叠覆区两断层断距之和与非叠覆区两断层各自的断距基本相当,体现了调节带中应力和应变的传递(图6-a)。

图5 调节型隐性断裂带特征Fig.5 Accommodation subtle fault zone

叠覆区形成了一系列隐性断层。这些隐蔽性断层平面上呈羽状或者雁列状展布,形成初期地震上难以识别。叠覆程度较小时以横向调节带为主,其延伸方向大致平行于主控断层伸展方向;当叠覆量中等时,以斜向调节带为主,其延伸方向与伸展方向斜交;叠覆程度较大时,大致平行于主控断层走向。

b时期,a时期调节带内形成的羽状或雁列状排列的隐性断层,由于调节b时期主控断层之间的局部应力机制而发生挠曲形成了坡折带(图6-b),呈现出北部主控断层的上升盘向断裂调节带方向地势高差减小的倾斜地貌,这对携带碎屑物的水系通过具有明显的控制作用,在坡脚部位发育小型扇三角洲或者浊积扇等储集砂体。

c时期,伴随着区域右行张扭应力场的持续作用,主控断层叠覆区的断距增大,坡折带的位置发生断裂形成正断层(图6-c),产生挠曲的下盘开始均衡上升,上盘的坡折带底部形成一系列向斜和洼陷。

d时期,由于应力释放,下盘回返,上盘恢复形变,向斜和洼陷消失,断距达到最大,一系列的调节型隐性断层转化为显性断层(图6-d);地震剖面可识别,同时在主控断层趋近或者连锁的位置出现了断块或断鼻构造带。

3 隐性断层的形成机制

上述3种区域性隐性断裂带的成因与区域应力场作用所引起的基底断裂活动有关,而局部性的隐性调节断层是局部应力场转换所产生。

3.1 基底断裂形成与活动

众所周知,晚侏罗世至早白垩世,由于太平洋库拉板块向NNW方向快速移动,导致太平洋洋壳向亚洲大陆第一次活跃俯冲[15-17]。受太平洋板块俯冲的影响,金湖凹陷处于左行应力场作用下,形成了北东、北西向两组基底断裂(图7a)。两组断裂共轭近直交,共同控制着金湖凹陷的构造格局。

图6 转换斜坡内隐性断层向显性断层转化过程(左)与实例图(右)Fig.6 Subtle fault convert to the fault in the converting slope(left)and the example(righy)

图7 基底断裂形成期和成盆期应力场示意图Fig.7 Period of basement formation and stress field of basin formation

此后,印度板块向欧亚大陆俯冲,中国东部主要处于印度板块和太平洋板块两大板块非匀速推进而产生的二元交变动力环境中。此时金湖凹陷主要受右行走滑作用及短暂的左行走滑作用的影响。在右行应力场作用下,北东向基底断裂以右行张扭活动为主(图7b);而北西基底断裂活动性较弱,对盖层变形影响较小,盖层中仅形成了北西向隐性断裂趋势带。

3.2 区域右行张扭应变场

在区域右行走滑作用的持续影响下,北东向基底断裂右行走滑形成杨村断裂,并控制了金湖凹陷的发育,凹陷内石港等北东向基底断裂持续活动形成了显性断裂系统[18-19]。凹陷盖层中平行杨村和石港断裂逐渐发育了一系列隐性断裂带。

右行走滑应力场在凹陷内部产生东西方向的挤压应力分量,近南北方向的断裂发生逆冲和褶皱,南北向隐性断裂系统逐渐形成(图7b)。同时凹陷南北向走滑拉伸,在凹陷内部发育了一系列近东西向张性正断层,平面上构成雁列式、平行式的组合样式,形成了各式各样的调节型隐性断裂带。

新近纪以来,特别是第四纪以后,印度板块强烈活动形成中国现代构造应力场。金湖凹陷以近东西向挤压为主。在此应力作用下,东西向挤压作用进一步加强,加剧了南北向断裂的挤压作用,同时对前期断裂进行了改造,部分隐性断裂系统演化为显性,如崔庄断裂等。

4 隐性断裂趋势带分布预测

现今油气藏成带、成串分布,而没有明显的控制断裂存在,可信的解释是基底隐伏断裂的影响。还有没有未被发现的类似成因的隐蔽圈闭?要回答这个问题,首先应从已经发现的成带、成串圈闭的分布规律和控制因素研究入手;其次,依据区域地质和重磁资料分析基底断裂分布(图8a);再者,研究基底断裂的活动特点;最后,在这些研究成果基础上即可预测金湖凹陷未被发现的隐蔽圈闭带(图8b)。

笔者研究表明,金湖凹陷可能存在一系列的北东向、北西向、近南北向和调节型隐性断裂带。

北东向隐性断裂带由于区域右行张扭作用形成,且北东向基底断裂活动强烈,相对北西向趋势带较易识别。在汊涧构造带和石港断裂的南北两侧可能存在10条北东向隐性断裂,其在西斜坡和汊涧地区密集分布,而在宝应、唐港地区分布稀疏,且多与北东东向或北东向显性断裂共轭。这些北东向趋势带平行于杨村、石港等北东向显性构造带,被北西向趋势带分割开来。

北西向隐性断裂带可能有5条,它们呈平行等间距分布在石港断裂带的南北侧走向发生变化的位置。石港断裂带西侧的北西向隐性断裂带将西斜坡构造带分为南、北两段。北段以入字形构造样式为主,南段以平行式断裂组合为特征。石港南侧的北西向隐性断裂带将凹陷南部划分为次凹、次凸相间分布的4个部分,隐性断裂带两侧构造样式和断层组合特征各异。

南北向隐性断裂系统可能有6条,相对容易预测。它们平行于铜城、崔庄等显性断裂,将东西向、北东东向较大规模的断裂分隔开来。

西斜坡、汊涧等地区的北西、北东、近南北向以及调节型隐性断裂带的油气勘探已取得显著的效果,发现了刘庄、唐港、高集、范庄、安乐、南湖等一系列油田。进一步研究这些隐性断裂趋势带的成因机制、控制因素和成藏条件,可获得油气勘探的新突破。

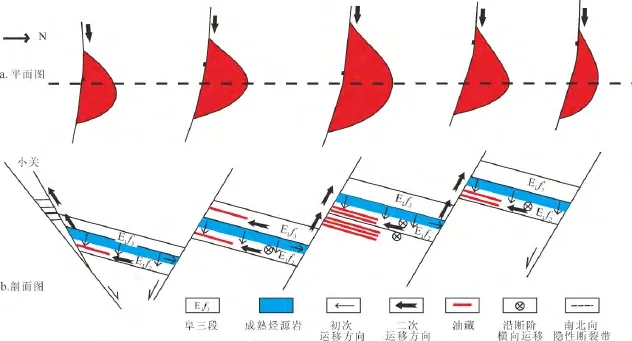

5 隐性断裂带的控藏作用

北东、北西、南北向隐性断裂带上形成的成串、成带分布的圈闭带是有利油气的聚集场所。隐性断裂带控藏作用主要表现在3个方面:

首先,隐性断裂带控制砂体分布。这是因为隐性断裂带小幅度活动(如小规模的右行走滑或基底活动传递到盖层)可使地表产生破碎带,若有水系经过,河道的冲刷下切就极易取其走向,河道砂体则沿着隐性断裂带分布,形成良好的储集层。其次,隐性断裂带小幅度活动可以产生裂缝,也可以抵抗深埋压实作用对储层物性的破坏,可以大大改善储层的物性。

图8 金湖凹陷隐性断裂带预测图Fig.8 Prediction of the subtle fault of the Jinhu sag

图9 龙岗地区南北向隐性断裂带控藏模式图Fig.9 Reservoir pattern controlled by north-south to the subtle fault zone

更为重要的是隐性断裂带在凹陷盖层中以小规模显性断层定向排列来显现。这些显性小型断层走向与基底隐伏断层走向斜交,剖面上多表现为断阶或地堑构造,形成一系列断块圈闭。这些小断层既是油气运移通道又是圈闭的遮挡层,油气沿着小断层向上运移至断层遮挡的断块圈闭形成断块油气藏。龙岗地区形成的南北向隐性断裂圈闭带就是典型的实例(图9)。

龙岗地区的油气来源主要是阜二段源岩,含油层系是烃源岩下部阜二段砂岩和上部的阜三、阜四段砂岩。位于南北向隐性断裂带上的墩塘、杨家坝和卞西地区(图4),紧邻烃源岩的砂体发育,物性较好,且烃源岩成熟;油气进入烃源岩下伏砂体后主要沿断阶向东运移,同时也沿断层垂向运移(图9),形成了卞东、杨家坝、墩塘、闵桥等南北向展布的油藏带。

6 结论

1)金湖凹陷可能存在北东、北西、南北向以及调节型控藏隐性断裂带,已发现的圈闭在隐性断裂带上成串分布形成圈闭带。

2)北东、北西、近南北向隐性断裂带是区域性的隐性断裂带,是在区域右行张扭应变场的作用下基底断裂“隐性”活动产生的;调节型隐性断裂带是局部应力场转换的产物,包括平行型、共轭平行背向型、共线型、同向叠覆型等4种类型。

3)隐性断裂带的小幅度活动控制了砂体分布,改善了储层物性。隐性断裂带控制的平行成带分布的显性断层与砂体配置形成圈闭带,油气沿小型显性断层运移进入圈闭形成了一系列北东、北西、南北向排列的带状油气藏。

4)预测的一系列隐性断裂带是金湖凹陷下一步的勘探接潜区,有广泛的勘探前景。

(References):

[1]陈安定.苏北箕状断陷形成的动力学机制[J].高校地质学报,2001,7(4):408-418.Chen Anding.Dynamic Mechanism of Formation of Dustpan Subsidence,Northern Jiangsu[J].Geological Journal of China Universities,2001,7(4):408-418.

[2]能源,漆家福.金湖凹陷断裂特征及其石油地质意义[J].大地构造与成矿学,2012,36(1):16-23.Neng Yuan,Qi Jiafu.Structural Features of the Jinhu Sag in the Subei Basin and Its Petroleum Geological Significance[J].Geotectonica et Metallogenia,2012,36(1):16-23.

[3]邱旭明.扭动作用在苏北盆地构造体系中的表现及其意义[J].江汉石油学院学报,2002,24(2):5-7.Qiu Xuming.Representation of Torsional Action in Tectonic System of Subei Basin and Its Significance[J].Journal of Jianghan Petroleum Institute,2002,24(2):5-7.

[4]赵文智,胡素云,汪泽成,等.鄂尔多斯盆地基底断裂在上三叠统延长组石油聚集中的控制作用[J].石油勘探与开发,2003,30(5):2-5.Zhao Wenzhi,Hu Suyun,Wang Zecheng,et al.Key Role of Basement Fault Control on Oil Accumulation of Yanchang Formation,Upper Triassic,Ordos Basin[J].Petroleum Exploration and Development,2003,30(5):2-5.

[5]汪泽成,赵文智,门相勇,等.基底断裂“隐性活动”对鄂尔多斯盆地上古生界天然气成藏的作用[J].石油勘探与开发,2005,32(1):9-13.Wang Zecheng,Zhao Wenzhi,Men Xiangyong,et al.Control of Basement Fault Minor-Activity on Gas Pool Formation of Upper Paleozoic,Ordos Basin[J].Petroleum Exploration and Development,2005,32(1):9-13.

[6]陈安定.苏北盆地构造特征及箕状断陷形成机理[J].石油天然气地质,2010,31(2):140-149.Chen Anding.Tectonic Features of the Subei Basin and the Forming Mechanism of Its Dustpan-Shaped Fault Depression[J].Oil & Gas Geology,2010,31(2):140-149.

[7]孙晓猛,王璞珺,郝福江,等.中国东部陆缘中区中—新生代区域断裂系统时空分布特征、迁移规律及成因类型[J].吉林大学学报:地球科学版,2005,35(5):554-563.Sun Xiaomeng,Wang Pujun,Hao Fujiang,et al.Space-Time Distribution Features,Migration Regularities and Genetic Types of Regional Fault System of Meso-Cenozoic in the Central Section of Epicontinent of the East China[J].Journal of Jilin University:Earth Science Edition,2005,35(5):554-563.

[8]能源,漆家福.金湖凹陷石港断层构造演化及油气聚集特征[J].石油学报,2009,30(5):667-672.Neng Yuan,Qi Jiafu.Structural Evolution of Shigang Fault and Features of Hydrocarbon Accumulation in Jinhu Sag[J].Acta Petrolei Sinica,2009,30(5):667-672.

[9]叶邵东.金湖凹陷铜城断层构造特征与油气成藏[J].地质力学学报,2012,18(2):187-194.Ye Shaodong.Structural Characteristics of Tongcheng Fault and Hydrocarbon Accumulation in Jinhu Sag[J].Journal of Geomechanics,2012,18(2):187-194.

[10]Morley C K,Nelson R A,Patton T L,et al.Transfer Zone in the East African Rift System and Their Relevance to Hydrocarbon Exploration in Rift[J].AAPG Bulletin,1990,74(8):1234-1253.

[11]Dahlstrom C D A.Structural Geology in the Eastern Margin of the Canadian Rocky Mountains[J].Bull of Canadian Petroleum Geology,1970,187:332-406.

[12]Faulds J E,Varga R J.The Role of Accommodation Zones and Transfer Zones in the Regional Segmentation of Extended Terranes[J].Geological Society of America Special Paper,1998,323:1-45.

[13]Gibbs A D.Linked Fault Families in Basin Formation[J].Journal of Structural Geology,1990,12(5/6):795-803.

[14]陈发景,贾庆素,张洪年.传递带及其在砂体发育中的作用[J].石油与天然气地质,2004,25(2):144-148.Chen Fajing,Jia Qingsu,Zhang Hongnian.Transfer Zone and Its Relation with Distribution of Sand Bodies[J].Oil & Gas Geology,2004,25(2):144-148.

[15]李三忠,索艳慧,周立宏,等.华北克拉通内部的拉分盆地:渤海湾盆地黄骅坳陷结构构造与演化[J].吉林大学学报:地球科学版,2011,41(5):1363-1379.Li Sanzhong,Suo Yanhui,Zhou Lihong,et al.Pull-Apart Basins Within the North China Craton:Structural Pattern and Evolution of Huanghua Depression in Bohai Bay Basin[J].Journal of Jilin University:Earth Science Edition,2011,41(5):1363-1379.

[16]Casini G,Gillespie A P.Sub-Seismic Fractures in Foreland Fold and Thrust Belts:Insight from the Lurestan Province,Zagros Mountains,Iran[J].AAPG Bulletin,2011,17:263-282.

[17]王伟锋,陆诗阔,金强.中国大陆东部盆地构造动力学分析[J].石油大学学报:自然科学版,1999,23(4):2-5.Wang Weifeng,Lu Shikuo,Jin Qiang.Geodynamics of Sedimentary Basins in Eastern China[J].Journal of China University of Petroleum,1999,23(4):2-5.

[18]付晓飞,肖建华,孟令东.断裂在纯净砂岩中的变形机制及断裂带内部结构[J].吉林大学学报:地球科学版,2014,44(1):25-36.Fu Xiaofei,Xiao Jianhua,Meng Lingdong.Fault Deformation Mechanisms and Internal Structure Characteristics of Fault Zone in Pure Sandstone[J].Journal of Jilin University:Earth Science Edition,2014,44(1):25-36.

[19]赵文智,李建忠.基底断裂对松辽南部油气聚集的控制作用[J].石油学报,2004,25(4):1-6.Zhao Wenzhi,Li Jianzhong.Control of Basement Fault on Hydrocarbon Accumulation in Southern Songliao Basin[J].Acta Petrolei Sinica,2004,25(4):1-6.