戴震《方言疏证》中音转规律研究*

徐玲英

(安徽大学 学报编辑部,安徽 合肥230039)

由于时间或地域原因,汉字语音发生变化并被记以他字的现象就是音转。早在西汉时期的扬雄就已注意到音转现象。他用“转语”、“语之转”来说明由于地域原因造成的方言差异。如:《方言·卷三》:“庸谓之倯,转语也。”扬雄于《方言》中共罗列了6条方言音转现象。郭璞注释《方言》继承扬雄音转之说,用“声转”、“语转”、“语声转”等术语来说明古今语及方俗语的变迁。在郭璞的注释中,明确说明“声转”的有11处,“语转”3处,“声之转”1处,共15处。然而自晋代以降,直至两宋,在漫长的一千二百来年中,“音转”说无人问津。直至元代,音转说终于复苏。戴侗将“音转”独立成为一种训诂方法,运用于同源字词研究。陈第在《毛诗古音考·叙》中说:“时有古今,地有南北,字有更革,音有转移。”方以智在《通雅序》中也指出:“上下古今数千年,文字屡变,音亦屡变。”然而从理论高度,提出古音、方音对转原理的则是清代的戴震。

一、戴震“音转”理论的构建

戴震是清代考古审音并重的大家,他从音理的角度出发,著《声类表》和《声韵考》二书,探讨音转之法。关于声纽的转变,戴震追本究源,从发音部位和发音方法上加以考察。《转语二十章序》曰:“人之语言万变,而声气之微,有自然之节限。是故六书依声托事,假借相禅,其用至博,操之至约也。学士茫然,莫究[所以]。今别为二十章,各从乎声,以原其义。……人口始喉下底唇末,按位以谱之,其为声之大限五,小限各四,于是互相参伍,而声之用盖备矣。……用是听五方之音及少儿学语未清者,其展转讹溷,必各如其位。斯足证声之节限位次,自然而成,不假人意厝设也。”[1]第六册304-305戴震认为,人的语言千变万化,听起来是异常复杂的,加之汉语流行的区域很广,在发展过程中分化成许多方言,形成方音差异,但是语音的千变万化,都受到发音部位和发音方法的制约。

戴震《声类表》将声纽按发音部位分成喉音、牙音、舌音、齿音、唇音五大类,每类一大格,又按发音方法分成四小类,即“发、送、内收、外收”。戴氏认为,“位”与“次”这两大“自然之节限”对音转的制约,不外乎两条规律:“同位”和“位同”。《转语二十章序》云:“凡同位则同声,同声则可以通乎其义。位同则声变而同,声变而同则其义亦可以比之而通。”又说:“凡同位为正转,位同为变转。”[1]第六册305戴震从实际出发,将发音部位分为喉音、牙音、舌音、齿音、唇音五大类。同为喉音,同为牙音,同为舌音,同为齿音,同为唇音,为“同位”。正转之法转而不出其类,即某类中的各声母相互转变。如喉类正转,必须在“见、溪、群、影、喻、晓、匣”七母范围内相互转变。戴震将每类按发音方法分为四“小限”,即四个“声位”。变转之法转而不出其位,即在某位内的声母互相转变。如第三位的变转,必须在“影、喻、泥、娘、日、疑、明、微”八母范围内相互转变 。

为进一步说明位同变转理论,戴震举例说:“参伍之法,台、余、予、阳,自称之词,在次三章。吾、卬、言、我,亦自称之词,在次十有五章。截四章为一类,类有四位,三与十有五,数其位皆至三而得之,位同也。凡同位为正转,位同为变转。尔、女、而、戎、若,谓人之词。而如、若、然,义又交通,并在次十有一章。《周语》:‘若能有济也。’《注》云:‘若,乃也。’《檀弓》:‘而曰然。’《注》云:‘而,乃也。’《鲁语》‘吾未如之何’即‘奈之何’。郑康成读‘如’为‘那’。曰乃、曰奈、曰那,在次七章。七与十有一,数其位亦至三而得之。若此类,遽数之不能终其物,是以为书明之。”[1]第六册305这就是说:“台、余、予、阳”四字声纽喻母在《声类表》第三章,与“吾、卬、言、我”四字声纽疑母在《声类表》十五章位同,义可转而通。“尔、女、而、戎、若、如、然”七字声纽日母在《声类表》十一章,与“乃、奈、那”三字声纽泥母在《声类表》第七章位同,义可转而通。其余可依此类推。戴氏更就其徽州本地方言来解析转语的实际情况,云:“更就方音言,吾郡歙邑读若‘摄’(失叶切),唐张参《五经文字》、颜师古注《汉书·地理志》已然。‘歙’之正音读如‘翕’,‘翕’与‘歙’,声之位同者也。”[1]第六册305歙从欠翕声,许及切,晓母缉韵,其方音读若摄,失叶切,审母叶韵。声纽从晓变为审,晓是第一类的第四位,审是第三类的第四位,位同为变转。

在戴震看来,语转主要为声纽之转,但韵部也可发生转化。他于《声韵考·古音》中提出韵部语转原则:“有微转而不出其类,如真、谆于先、仙,脂于皆,蒸于登,之于 ,幽于侯,支于佳,鱼、虞于模,侵于覃。有转而轶出其类递相条贯者,如蒸、登于东,之、 于尤,职、德于屋,东、冬于江,幽、侯于萧,屋、烛于觉,阳于庚,药、觉于陌、麦、锡,歌于麻,鱼、虞、模于麻,铎于陌。及旁推交通,如真于蒸及青,寒、桓于歌、戈,之于真及支,幽、侯于虞,屋、烛于锡,宵于魂及之,支、佳于麻,歌于支、佳,模于支、侵,凡于东。其共入声互转者,如真、文、魂、先于脂、微、灰、齐,换于泰, 于登,侯于东,厚、侯于讲、绛,支于清,模于歌、戈。此声气敛侈,出入之自然。知此则无疑于古今异言、五方殊语矣。”[1]第三册319-320又于《答段若膺论韵》中云:“正转之法有三:一为转而不出其类,脂转皆,之转,支转佳,是也;一为相配互转,真、文、魂、先转脂、微、灰、齐,换转泰, 、海转登、等,侯转东,厚转讲,模转歌,是也;一为联贯递转,蒸、登转东,之、 转尤,职、德转屋,东、冬转江,尤、幽转萧,屋、烛转觉,阳、唐转庚,药转锡,真转先,侵转覃,是也。”[1]第三册350-351这就是说:正转之法有三种:其一,转而不出其类。转变范围不能超出九类中的本类。其二,邻类同声相转。阴、阳、入三声中的同声而且是邻类即可相互转化。其三,转而不出其部。二十五部的任一部,内部各韵互转,转变范围只限本部。旁转交通即旁转之法,是正转外的长距离变化。在语言中有此现象,又很能济正转之穷,故指出备用。

《声韵考》中的这一声韵正转之法到了《声类表》的九类二十五部,则由早先的正转显示出阴阳对转。戴震以零声母“影”母字为各韵命名,便于用来规范韵脚而排除声纽,使韵部研究处于与声纽的暂时隔离状态[2]。同时,戴震注意阴、阳、入三分与分配,开古音阴、阳、入对转的先河。他在《答段若膺论韵》中说:“仆审其音,有入者如气之阳,如物之雄,如衣之表;无入者如气之阴,如物之雌,如衣之里。又平、上、去三声近乎气之阳、物之雄、衣之表,入声近乎气之阴、物之雌、衣之里。故有入之入与无入之去近,从此得其阴阳、雌雄、表里之相配。而侵以下九韵独无配,则以其为闭口音,而配之者更微不成声也。”[1]第三册348-349王力基本上肯定了戴震的入声独立的分法。他在《汉语音韵》中认为:“江永把入声另分八部,并主张数韵共一入,这是阴、阳、入三分的先河。戴震认为入声是阴、阳两两相配的枢纽,所以他的古韵九类二十五部就是阴、阳、入三声分立的。应该指出,戴氏和江永古韵分部的性质还是很不相同的。江永只分古韵为十三部,而没有分为二十一部(连入声),他还不能算是阴、阳、入三分,入声还没有和阴阳二声分庭抗礼。到了戴震,入声的独立性才很清楚了。”[3]

戴震从文字声、韵两部分分别总结出了音转规则,得到了后人的认同。黄侃极为推崇,曰:“戴震继作,天诱其聪,其《转语》一序,文字不过数百,而包举无穷。学者得其只言片语,光辉充实,足以名家。谓之集中国语言学之大成,亦无不可。后来绍续,殆未有出其范围者。”[4]

二、《方言疏证》音转材料分析

戴震不仅提出系统的转语理论,还身体力行,将转语理论大量运用于《方言》词条疏证中。《方言疏证》中的音转现象主要有四种:一是方音的“异”,即方音的流变;二是用字上的“借”,即通假字的使用;三是语源上的“通”,即同源词的孽乳;四是形体上的“变”,即联绵词的一词多形。本文通过对戴震《方言疏证》中方言音转、假借音转、同源音转以及联绵词变等语音材料的全面考察,得音转语料128条,在语音分析基础上,总结出音转规律,与戴震的音转理论相映证。

(一)《方言疏证》中方言音变的语音分析

中国历史悠久,不同方言又存在着各种语音差异。戴震《方言疏证》中直接指出方音音转关系的术语有“一声之转”、“声微转”、“声之变转”、“声之转”、“语之转”、“语之变转”、“转语为”,共有29例,如:《方言·卷二》:“劋,蹶,狯也。”戴疏:“蹶、狯,一声之转。”今按:蹶,《广韵》“居月切”,上古属月韵见纽入声。狯,《广韵》“古外切”,上古属月韵见纽去声。蹶、狯,见纽双声,月部叠韵,入去调转。又如《方言·卷十一》:“蝇,东齐谓之羊。”戴疏:“蝇、羊,一声之转。”今按:蝇,《广韵》“余陵切”,上古属蒸韵喻纽平声。羊,《广韵》“与章切”,上古属阳韵喻纽平声。蝇、羊,喻纽双声,韵部蒸阳旁转。

《方言疏证》方音音转词中,同纽双声,韵部发生转变的,共22组,不发生转化的共3组。声纽为旁纽,韵部发生转变的,共5组。声纽为准旁纽,韵部发生转变的,仅1组。声纽为准双声,韵部发生转变的,仅1组。于声纽双声例中,韵部通转7例,对转5例,旁转4例,叠韵的2例,韵部无涉3例。可见方言音转以同纽双声,韵部发生转变为主,韵部转变又以通转为主,对转、旁转次之,叠韵较少。

(二)《疏证》中通假字的语音分析

汉字是一种表意文字,创制之初,字的形和义是统一的,人们可以从形体结构推出它所表示的意义。但随着语言的发展和丰富,人们常用借字标音的方法记录新生事物。即使某词词义已有了本字,由于语言规范的缺失,人们也常用借字标音的办法。所以戴震于《论韵书中字义答秦尚书》说:“夫六经字多假借,音声失而假借之义何以得?训诂音声相为表里。”通假字“义由声出”,所以必须“因声而求义”。

有些假借字与本字只是“声近”关系。“声近”则表明假借字与本字发生了音转。《方言疏证》中,戴震用“古通用”“亦作”等术语系联了189组通假字(不计重复,不包括引文系联的通假字)。戴震系联的189组假借字中,同音假借146例,占77%。存在音转关系的假借字43例,占23%。其中,韵部叠韵、声纽发生转化的假借字19个,占44%;声纽双声,韵部发生转化的10组,占23%;声韵相同,音调转化的10组,占23%;韵部、声调发生转化的2组,占5%;声纽、音调发生转化的1组,占2%;声韵调皆转的1组,占2%。

从统计数字可见,假借字以同音假借为主,双声、叠韵次之。声纽转化又以旁纽为主。由于同系声母的发音部位相同,所以古人往往将其视为同音。如果将这一类的叠韵假借字归入同音,那么同音假借字达162个,占86%。存在音转关系的43例假借字中,叠韵33个,占77%,双声21个,占49%。如果将同系的旁纽算作双声,则共有37个,占86%。说明假借以同音、双声、叠韵为主。前人所谓“音同”、“音近”是符合古音通假实际的。

(三)《疏证》中同源词的语音分析

社会发展,人事日繁,新事物、新概念的出现,必然要产生新词。“在原有词汇的基础上产生新词的时候,有一条重要的途径,就是在旧词的意义引申到距本义较远之后,远引申义在一定条件下脱离原词而独立。有的音有稍变,更造新字,因成他词。……也有的音虽无变,也造新字,遂为异语。”[5]129分化词与原词具有声同声近的关系,而意义也相关,为一组同源词。原词和分化词虽有分工,但文献中存在大量同源通用现象。“由于过去长期的习惯,在新字尚未被完全习用的过渡阶段,仍有与发源字混用的情况。同一发源字孽乳出的两个以上的新字,也可能在过渡阶段因分化未成熟、尚未成为多数人的习惯而混用。这就是同源通用现象造成的原因。”[5]53这些通用的同源词有一部分保持同音,而另一部分则发生了音转变化。

戴震《疏证》用“亦作”、“即”等术语系联了88组同源词(不计重复,不包括引文系联的同源词),戴震系联的88组同源词中,同音同源的62例,占70%。存在音转关系的同源词26例,占30%。其中,韵部叠韵,声纽发生转化的7例,占30%;声纽双声,韵部发生转化的6例,占23%;声韵相同,声调转化的5例,占19%;声纽双声,韵部、调类发生转化的4例,占15%;韵部叠韵,声纽、调类发生转化的2例,占8%;声纽、韵部皆发生转化的1例,占4%;声纽、韵部、调类同时转化的1例,占4%。

(四)《方言疏证》中联绵词的语音分析

联绵词是用两个音节记录一个意义的单纯词。它是适应语言表达的需要而产生的。文献要如实记录这类双音节单纯词,只有连用两个汉字。由于联绵词与生俱来的不可分割性,要识读其义,必须从声音入手。

戴震《方言疏证》中用“亦作”、“即”等术语系联了52组联绵词的异体形式。戴震系联的52组联绵词的异体形式中,音同联绵词27例,占52%。存在音转关系的25例,占48%。联绵词的音转关系极其复杂,有的上字韵转而下字声转,有的上字不转下字转,有的上字音转下字不转,有的上字叠韵转而下字双声转,有的上字双声转而下字叠韵转……为便于统计,本文将具有音转关系的29组字抽绎出来,作语音分析。其中,韵部叠韵,声纽发生转化的15例,占52%;声纽双声,韵部发生转化的4例,占14%;声韵相同,声调转化的3例,占10%;声纽双声,韵部、调类发生转化的3例,占10%;声纽、韵部皆发生转化的3例,占10%;声纽、韵部、调类同时转化的1例,占3%。双声、叠韵是联绵词音转的基本类型。

三、《方言疏证》音转规律研究

通过对《方言疏证》语音材料进行穷尽性分析,得出音转语料128条。音转规律主要体现在声母和韵部的既对立又互补上,二者相互依存,相互补充,相互制约,处在一个共存的统一体中。

(一)声转规律

声转规律是指汉语的词在声母方面发生流转演变的规律。主要有:1.旁纽。旁纽指喉音、舌音、齿音、唇音中同系的字相互转化。这类共有46组。其中,见系10个,分别为见溪2、见群4、匣见3、匣溪。端系17个,分别为:定透10、定端5、端透、来定。照系4个,分别为:穿禅、书喻2、书章。精系4个,分别为:精从2、心精、精清。帮系11个,分别为:滂并5、滂明3、帮滂2、并帮。2.准旁纽,准旁纽只限于舌音(舌头音、舌上音)与齿音(齿头音、正齿音)两类,即舌头音与舌上音之间、齿头音与正齿音之间位置不相当的字相互转化。这类共8组,分别是喻定2、端书2、穿定2、禅来、禅透。3.准双声。准双声指同类或舌齿间声母位置相当的字相互转化。具体地说,端、照组声母位置相同的字,如端与照、透与穿、定与神;精、照组声母位置不相同的字,如精与照、清与穿、心与审;精、庄组声母位置相同的字,如精与庄、清与初、心与山,都是准双声字。这类共有4组。4.邻纽。邻纽是指舌音与齿音、鼻音与鼻音、鼻音与边音的字相互转化。这类共有3组。5.无涉。无涉指声转字声纽相隔较远。这类仅1组。

于这62组声转语料中,旁纽46组,约占声转总数的74%;准旁纽8组,约占声转总数的13%;准双声4组,约占声转总数的6%;邻纽3组,约占声转总数的5%;无涉1组,约占声转总数的2%。声转以同系相转为主,同类相转次之。

(二)韵转规律

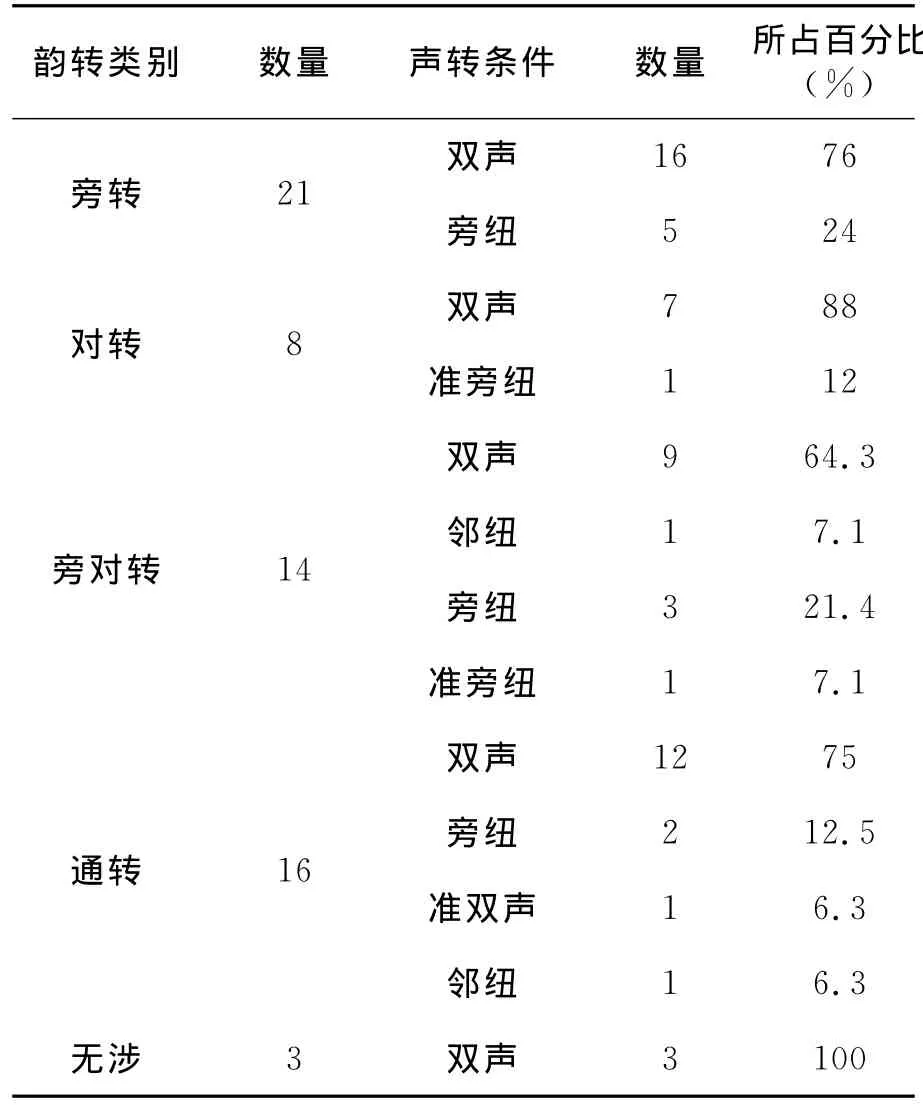

韵转规律是指汉语的词在韵部方面发生流转演变的规律。主要有:1.旁转。旁转指古韵阴、阳、入三套韵部,每套相近的韵部互相转变。换句话说,就是某一阴声韵转到和它相邻的另一阴声韵,或者某一阳声韵转到和它相邻的另一阳声韵。引起旁转的原因,是一个字的主要元音的发音部位发生了前后高低的变化。这类共有21组,分别是幽宵2、叶缉、药觉2、之支、物月2、职铎、脂歌、侯真、文元2、侯鱼2、之鱼、蒸阳、支鱼、宵侯、脂歌、蒸东。2.对转。对转指古韵阴、阳、入三类韵在一定条件下相互流转的音变现象。发生转变的首要条件是主要元音相同,变化只发生在收韵尾音的增加、失落和改变上。换句话说,在语言的发展变化过程中,常常有这种现象,即某一阳声韵的字,由于失去了鼻音韵尾,而变成了阴声韵的字;入声韵的字,由于失去了塞音韵尾,而变成阴声韵的字。反之,阴声韵亦可转变为阳声韵、入声韵。这类共有8组,分别是:支锡、歌元、鱼铎2、叶谈、药宵、幽觉、耕支。3.旁对转。旁对转是指先旁转而后对转。这类共14组,分别是:微元、锡阳、脂月、屋宵2、幽屋3、觉侯、鱼屋、阳锡、铎耕、文月、物元。4.通转。通转是指三大类韵部中,不同类韵部主要元音相同而可以相互转化。韵尾同属鼻音或韵尾同属塞音但不相同的也叫“通转”。通转字韵尾发音部位可以不同。这类共有16组,分别是:屋缉、之微、真耕、支脂5、铎月、侵元2、铎元2、鱼月、谈歌、鱼元。5.无涉。无涉指声转字韵部相隔较远。这类共3例。例如:苦、开,溪纽双声,韵部鱼微无涉;或、 ,匣纽双声,韵部职谈无涉;肄、余,定纽双声,韵部质鱼无涉。

《方言疏证》韵转共有62组,其中,旁转21组,约占韵转总数的34%;对转8组,约占韵转总数的13%;旁对转14组,约占韵转总数的22%;通转16组,约占韵转总数的26%;韵部无涉3例,约占韵转总数的5%。可见,韵转以旁转为主,旁对转和通转次之,韵部无涉的至少。

(三)调转规律

调转规律是指汉语的词在声调方面发生流转演变的规律。主要表现为:1.平上调转,即平声与上声的转化,共14例。2.平去调转,即平声与去声的转化,共11例。3.平入调转,即平声与入声的转化,共9例。4.去入调转,即去声与入声的转化,共8例。5.上去调转,即上声与去声的转化,共7例。6.上入调转,即上声与入声的转化,共6例。

从《方言疏证》的音转材料来看,四声之间皆可相互转化。黄侃所谓“古只有平、入二声”“古平、入二声往往不分”[6]97是符合古汉语事实的。于调转55例中,声纽未变(双声24例,同纽17例)有41例,占75%。韵部未变(叠韵5例,同韵17例)有22例,占40%。调转一般伴随着韵转而进行。

(四)音转时声韵关系

声母和韵部处在一个统一体中,它们相互依存,相互制约。黄侃曾于《求本字捷术》一文中指出:“凡以声相变者,无不有关于韵;凡以韵相转者,无不有关于声。此语言转变之大则,又以之示限制也。钱玄同知韵关于声,而不知声关于韵,故尝言声变而不言旁转,此其蔽也。”[6]116又说:“研究转变必推其所由来,故凡言转者,定有不转者以为之根,然后可得而转也。凡言变者,定有不变者以为之源,然后可得而变也。”[6]156为了更好地说明汉语音转的规律,揭示声转时所要求的韵的条件和韵转时所要求的声的条件,我们分别将声转时韵的情况和韵转时声的情况列表如下:

表2 韵转时声类情况表

从声转表可以看出,声母相转,韵部以叠韵为主,计47条,约占总数的76%,旁转(5组)和旁对转(5组)次之,通转(4组)和对转(1组)数量最少。上述数字显示,声母关系远近的不同,对韵的要求也不同,声母关系最近的旁纽要求韵部叠韵的比例高,同时也可以有一定数量的旁转、旁对转和通转,而声母关系比较远的无涉类则要求韵部叠韵的频率更高。说明声母关系越近,韵转的频率就越高,声母关系越远,韵转的频率就越低。

从韵转表可以看出,韵部相转,声母以双声为主,共有47组,约占62组韵转的76%,旁纽次之,共9组,约占韵转总数的15%,准旁纽(3组)、邻纽(2组)和准双声(1组)数量最少。在这62组韵转中,双声和旁纽共有56组,约占62组韵转总数的90%。真正相隔较远的无涉类仅约占韵转总数的5%。同时,韵部关系远近的不同,对声母的要求也不同,关系最近的旁转对双声要求的比例较高,旁转双声的比例为76%,当然也有一定数量的旁纽,而韵部关系比较远的无涉类则要求声纽双声的频率更高。这说明韵部关系越近,声母相转的频率就越高,韵部关系越远,声母相转的频率就越低。

通过对《方言疏证》音转现象的分析,我们可以把汉语的音转规律归纳为:

第一,声母之间的流转以同系、同类为主,异类又以发音方法相同的为主,其他种类的流转数量不多。韵部流转以元音相近(韵尾相同或无韵尾)为主,其他种类流转的数量有限。

第二,音转必须声、韵二者制衡而转,声转必须以韵部的相同相近为条件;韵转必须以声母的相同相近为条件。二者处在一个既对立又互补的共存的统一体中。

第三,声母相转,韵部以叠韵为主,韵部相转,声纽以双声为主。

吴泽顺曾从王氏四种音转材料中总结出的音转规律与此基本相似[7]。李开也曾将戴震的韵转规律与王力的对转、旁转、旁对转进行比较,得出:“王力提出的代表性对转25例,用戴表能说明者20例,王力提出的代表性旁转9例,用戴表能说明者7例,王力提出的代表性旁对转5例,用戴表能说明者2例,说明率达74%。”[8]可见戴震的真知灼见。

[1]张岱年.戴震全书[M].合肥:黄山书社,1997.

[2]徐道彬.戴震考据学研究[M].合肥:安徽大学出版社,2007:154-168.

[3]王力.汉语音韵[M].北京:中华书局,1980:146.

[4]殷孟伦.子云乡人类稿[M].济南:齐鲁书社,1985:238.

[5]王宁.训诂学原理[M].北京:中国国际广播出版社,1996.

[6]黄侃.文字声韵训诂笔记[M].上海:上海古籍出版社,1983.

[7]吴泽顺.从王氏四种看先秦文献语言的音转规律[J].青海师范大学学报:社会科学版,1991(1):66-71.

[8]李开.戴震语文学研究[M].南京:江苏古籍出版社,1998:145.