从“沈周特展”看博物馆的公共性

陈 敏

(苏州市职业大学 马列与公共教学部,江苏 苏州 215104)

一、博物馆的公共性

随着我国旅游业的迅猛发展,博物馆正步入一个高速发展时期,截至2010年底,全国登记在册的各类博物馆有3 020个,其中1 700多个已实现免票开放,占总数的58%。[1]免费向公众开放,使博物馆与民众生活日益亲近,其功能和作用也日趋扩展。今天的博物馆已不再仅是古物珍宝的展示地,它已经成为民众参观学习、休闲娱乐、交朋会友的重要场所。为此,博物馆的公共性受到空前的关注和讨论。顾祖年认为,“公共性”是博物馆的五个特性之一。[2]这一观点已得到人们的广泛认同。

公共性是博物馆从诞生之初即具有的重要属性,从某种意义上说,公共性就是博物馆诞生的“出生证”。1682年,牛津大学成立了阿什莫尔博物馆,将英国贵族阿什莫尔所捐献的全部私人珍藏向社会公众公开展出,这是世界上第一所向社会公开开放的博物馆,它的出现标志着近代博物馆的诞生。此后,在各种类型的博物馆里,普通民众都能欣赏到王公贵族、社会名流们私藏的奇珍异宝和古董文物。

我国的公共博物馆起步较晚,1905年中国第一家公共博物馆—南通博物苑诞生。由于受到西方博物馆发展的影响,公共性仍然是我国博物馆不可或缺的重要社会属性。但是在进一步研究公共性的内涵时,则仁者见仁,智者见智:史吉祥认为,博物馆的公共性有公正性、公平性、公开性、公益性等四个方面[3];程露认为,博物馆公共性的三个特点是共同性、开放性、参与性[4];孙丽霞认为,博物馆公共性最基本的内涵应是公有性、开放性和公益性[5]。从博物馆的发展历史及其实践来看,空间的开放性、藏品的公有性、文化的共享性乃是博物馆公共性的主要内涵。

(一)空间的开放性

空间的开放性,是指博物馆是一个特定的对外开放的公共空间,对观众不具有选择性和强制性,它向所有人开放,不问身份、不问目的,人们可以自由地来到这里参观学习、交朋会友。

在我国,随着免票制度的实行,博物馆作为一个重要的文化空间载体,不仅是一个城市或地区的历史与文化的集中展示地,也是一个城市和地区文化活动与艺术交流的重要场所。

如2012年苏州博物馆全年共接待观众144万人次,观众来自世界各地。就参观目的而言,41%的人是为了“观看文物和展览,增长知识”;29%的人是为了“休闲娱乐,放松心情”;12%的人是“慕名而来,一睹贝聿铭先生的杰作”。①陈敏、蒋菡:《2012年苏州博物馆观众问卷调查报告》,见《苏州博物馆2012年度报告》。本文所引数据如无特别注明,均出于此。

(二)藏品的公有性

自博物馆诞生之后,先辈们的文化结晶以及各种奇珍异宝走出了深宅大院,逐渐为普通民众所了解、熟悉和欣赏。与私人藏品不同,博物馆藏品真正属于全人类,无论你来自哪里、生在何方,都能自由地浏览和欣赏“博物馆所征集、研究、保护、传播和展示的人类及人类环境的见证物”[5]。

(三)文化的共享性

文化的共享性,是指每个来到博物馆的人都能平等地享有学习文化知识和交流思想的权利和机会。正如志鉴所说:“现代博物馆如同一个文化的环链,上承先辈文化结晶,接续千百年来的历史;下昭同时代的思想和意识,体现风尚品位和当代文化现实。”[6]

二、“沈周特展”基本情况

沈周,1427年出生于苏州府长洲县(今苏州市),是崛起于明代中期的“吴门画派”的领军人物,与文徵明、唐寅、仇英并称“明四家”。2012年11月5日至2013年1月6日,苏州博物馆举办“石田大穰—吴门画派之沈周特展”,这是苏州博物馆创意策划的“吴门画派”四大家系列展览的首展,也是苏州博物馆第一次为一个古代艺术家举办的个人特展。

此次特展汇聚了海内外14家博物馆收藏的沈周作品珍品,其中包括沈周存世的有确切纪年的最早作品—《为碧天上人作山水图》(现藏于瑞士苏黎世莱特堡博物馆),另有《西山雨观图》(现藏于故宫博物院)、《京口送别图》(现藏于上海博物馆)等珍品,这是第一次对沈周作品的集中展示。

(5)地震剖面上,扇体大都呈两端尖灭的“透镜状”或“扁楔形”,反射低频强振幅,连续性差,且与北部水下扇主体脱开,多表现为“无根”扇(图2)。扇体充填沉积在湖底低部位。

展览期间,苏州博物馆还推出了一系列相关文化活动。11月5日至7日,苏州博物馆组织了“石田大穰—吴门画派之沈周特展暨国际学术研讨会”;11月25日和12月9日,苏州博物馆文博论坛特邀上海博物馆研究员单国霖和复旦大学教授陈正宏分别作“沈周艺术作品鉴赏”和“天地一痴仙,写画题诗不换钱—漫谈沈周的一生”的专题艺术报告,从艺术和人生两个方面对沈周进行介绍;10月27日、11月17日、12月9日,博物馆的“艺术课堂”先后推出三次“画出吴门:我向大师学山水”系列艺术讲座。此外,还有“走进大师沈周的绘画世界”展厅互动及“寻访大师的足迹”等旅游体验活动。

展览持续了两个月,共接待观众180 420人次,比2011年的同期增加20%。展览期间,我们随机对279位观众进行了问卷调查和访谈。总体来看,观众对本次展览的评价相当高,有96.39%的观众认为本次展览是一次高水平的展览。受访观众中大部分对沈周都有一定的了解,只有15.94%的观众未曾听说过沈周。从年龄来看,参观者以中青年为主,65.52%的观众年龄在19~45岁之间;从学历层次来看,70.29%以上的观众接受过高等教育,拥有较高文化素养;从职业来看,观众中最多的是学生,占18.71%,且多为高校学生,其次为自由职业者、教师和其他离退休人员等;从居住区域来看,本地观众最多,占58.42%,已超过半数;从参观次数来看,常客最多,63.31%的观众已是多次来苏州博物馆参观了。

三、从“沈周特展”看博物馆的公共性

由于实行免票制度,所以越来越多的普通观众走进了博物馆,这使博物馆的功能得到了空前拓展,它在文化传承和旅游宣传方面的作用日趋凸显,也使博物馆的公共性比以往任何时候都更加清晰和重要。

与2012年苏州博物馆年度观众调查相比,参观“沈周特展”的观众在居住区域、参观次数、职业构成、参与程度等几个方面都出现了明显的变化,这些变化正是博物馆公共性的最好体现。

(一)观众的居住区域

观众居住区域是指观众现在的居住地,通过该项调查,能够了解观众的来源。如前所述,参观“沈周特展”的观众主要是以苏州本地观众为主。作为“吴门画派”的宗师,沈周是中国人的自豪,更是苏州人的骄傲。这次特展中展出的100多幅沈周作品,很多都是第一次在苏州展出,所以苏州市民争相前往参观,尤其是沈周的后人及昔日的乡邻们。我们在调查时,多次遇到沈周的“邻居”,他们那骄傲和自豪之情溢于言表。许多“邻居”表示,由于自己文化水平不高,之前从未来过苏州博物馆,这次是专为看“沈周特展”而来的。表1为观众居住区域统计比较。

表1 观众居住区域统计比较表 %

从表1可以看出,全年参观苏州博物馆观众最多的是来自全国各地的游客,苏州本地的观众仅占28.32%;而参观“沈周特展”的观众则主要是来自苏州本地,占58.42%,是全年参观人数的两倍还多。参观“特展”的江浙沪地区的观众人数与来自这些地区的全年参观人数相比,变化不大,仅低了1.3个百分点。变化最大的是国内其他地区的参观人数,由全年的40.98%降至“特展”时的14.70%,下降了26.28个百分点。

(二)观众参观的次数

由于展厅的条件所限,“特展”中的作品无法同时展出,因此展览期间需要定期更换作品,每次更换的数量为10幅。为此,苏州博物馆与苏州市的地方媒体进行密切合作,电台、电视台以及报刊等对更换作品的时间、内容等都进行了详细报道,很多观众在作品更换之后再次前往观展。

沈周一生主要活动在江苏、浙江一带,对这块生他养他的土地,沈周用他的画笔进行了精心的描绘和记录。他的《东庄图》 《千人石夜游》 《湖山佳趣图》 《西山雨观图》等作品都再现了明代苏城的风物与文人们的生活意趣,这次“特展”的集中展示,让观众们大饱眼福。

展览期间,很多苏州观众多次来到展厅,他们不仅是要观看、欣赏沈周的作品,而且对600年前的苏州的“模样”也充满了好奇,想看看在漫长的600年时间里,苏州的大街小巷、山山水水都发生了怎样的变化。为满足观众的需求,“特展”期间博物馆推出了“走进大师沈周的绘画世界—寻访大师的足迹”旅游体验活动,观众反响热烈。表2为观众参观次数统计。

表2 观众参观次数统计比较 %

由表2可以看出,“沈周特展”中观众参观次数在“三次及以上”的达到50.72%,而在全年参观者中,参观达“三次及以上”的仅为19.07%。

(三)观众职业构成比较

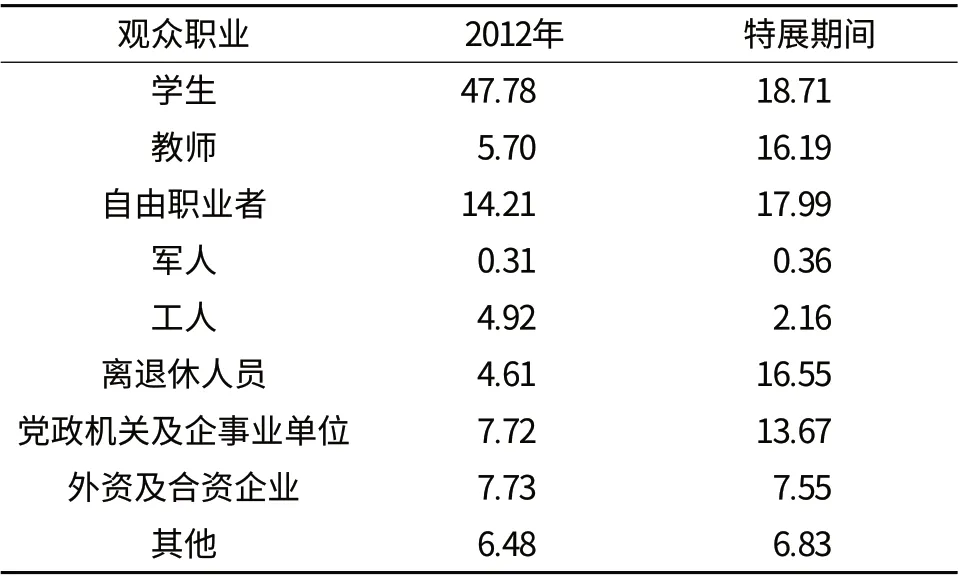

从观众的职业构成情况来看,无论是就“沈周特展”还是就全年的观众而言,学生和教师都是苏州博物馆的主要观众。但是在全年参观者中,学生观众则独占鳌头,占比高达47.78%,而在“沈周特展”期间,学生仅为18.71%。详见表3。

表3 观众职业构成统计比较 %

由表3可以看出,参观“沈周特展”的观众在职业分布上相对均衡,没有一个职业群体的比例达到20%。与学生群体比例大幅度下降不同的是,参观“沈周特展”的观众中,教师、离退休人员、党政机关及企事业单位三个职业群体的人数增长非常明显,其中教师与离退休人员这两个职业群体的增幅均超过了10个百分点。

调查中我们还了解到,展览期间,苏州市教育局专门组织了全市中小学美术教师前往参观,以学习、探讨沈周的绘画技巧。上海、台湾等地的许多国画教师也带着自己的学生前来参观和临摹。同时,在展厅里还能看到很多苏州老人,他们利用望远镜、放大镜等工具来慢慢品味和欣赏沈周的画作。可见,这次“特展”的社会影响及其效果是相当大、相当好的。

在展厅里常常会看到两个温馨的互动场景:一个是苏州本地的观众在向外地游客介绍沈周画作里所画的风景具体在哪里,以及如何乘车去实地欣赏。当得知沈周画里的风景如今仍然是苏州的重要旅游景点时,很多第一次来苏州的外地游客惊奇地睁大了眼睛,直呼有穿越之感。另一个是艺术家观众或美术教师在向普通观众介绍沈周绘画的技巧,而苏州观众特别是沈周的后人及乡邻们则又津津乐道地向人们讲述沈周生前的轶闻趣事。

(四)观众参与程度

在往常,苏州博物馆会为观众提供专职讲解员、志愿者讲解、电子语音导览、智能手机终端导览等多种服务,但在2012全年参观者中,有89%的观众选择了自行参观浏览。因此,“沈周特展”期间,除电子语音导览外,博物馆没有为观众提供人工讲解服务。然而大大出乎博物馆方面预料的是,高达65.07%的观众希望博物馆提供讲解服务,而愿意听讲座等相关活动的观众更是高达81.52%,愿意购买相关文化产品的观众也达53.09%。因此,在“特展”期间,苏州博物馆安排的相关讲座及推出的相关文化产品都得到了观众的热烈响应,无论是专题讲座、艺术课程、展厅互动,还是旅游体验活动等,都场场爆满,与展览相配套的图录也几次售罄。

四、结语

持续了两个月的“沈周特展”不仅是艺术界的一次盛会,也是普通观众的一次文化狂欢。从“沈周特展”中我们看到,作为一个重要的公共文化教育基地,博物馆在历史和文化传承方面具有不可替代的重要作用。“沈周特展”不仅让研究沈周及“吴门画派”的专家学者们有机会聚在一起交流探讨,共谋“吴门画派”的传承与发展,也让喜欢沈周和“吴门画派”的普通观众有了近距离观赏和学习大师作品的机会;对那些不知道沈周、不了解“吴门画派”的观众而言,这次“特展”无疑给他们提供了一次学习和了解的机会,使他们增长了知识,拓展了眼界。

从博物馆公共性的三个特点—空间的开放性、藏品的公有性、文化的共享性来看,空间的开放性是博物馆公共性的根本和基础,它是藏品公有性和文化共享性的前提和保障。博物馆如同一个文化容器,其内容可以不断地变换,但是它的空间永远是开放的,而空间的开放性则让藏品的公有和文化的共享成为现实。

毫无疑问,随着我国博物馆免费制度的进一步推行,博物馆的公共性会越来越明显,博物馆在人们生活中的重要性也会越发凸显。

[1] 乔振祺.博物馆的未来[J].中国报道,2011(11):34-36.

[2] 顾祖年.浅谈博物馆五性[J].中国博物馆,1988(1):95.

[3] 史吉祥.论博物馆的公共性[J].中国博物馆,2008(3):23-28.

[4] 程露.博物馆的公共性研究[D].南京:南京师范大学社会发展学院,2007.

[5] 孙丽霞.志愿服务与博物馆公共性的发展[J].四川文物,2011(5):94-96.

[6] 志鉴.博物馆—文化的容器[J].读书,2012(3):153-154.