从《红楼梦》各题名顺序及风格看其史笔真实

何 跞

(南开大学 文学院,天津 300071)

《红楼梦》一书题名颇多,书中直接予以解释的就有“石头记” “情僧录” “红楼梦” “风月宝鉴” “金陵十二钗”等五种。因此甲戌本《凡例》云:“是书题名极多。”

一、题名解释的次序问题

《红楼梦》小说题名不仅较多,其排列顺序也隐含了作者创作时的某种主观意图。《凡例》与小说第一回对题名解释的排列顺序略有差异,但整体上体现了作者借题呈旨过程中进退攻守的笔法。

(一)《凡例》和第一回中的题名解释及其顺序

《凡例》中题名的排列顺序是:“红楼梦” “风月宝鉴” “石头记”。作者对这三个名称先依次解释“旨义”,即:“总其全部”,“戒妄动风月之情”,“自譬石头所记之事”[1]1;再分别与书中正文对照,指出其点睛之处,这也是题名的文本依据;最后单列出“金陵十二钗”的题名,并先质疑其所写并非只“系金陵十二女子”[1]2,后又找出与“十二钗”相照应的“上中下女子” “金陵十二钗之簿籍” “十二支曲”[1]2等文本依据。作者这样写是有深意的,“总其全部”,实际等于未释“旨义”。“戒妄动风月之情”,明言旨在风俗教化。其实这只是套语,现实中有人认为“红楼梦一书,诲淫之甚者”①梁恭辰:《北东园笔录》,同治五年(1866)义文斋刊本。。“自譬石头所记之事”,只是关联“自譬”行为,而未解释“为什么” “自譬石头”,也未关“旨义”。“金陵十二钗”一名虽触及现实中的具体地方和人物,却被置于最后,且未作解释。可见,作者在题名解释中故意掩饰故事本事和小说“旨义”。

“红楼梦”一题,文学色彩很浓,又深度关合曹雪芹“悼红轩”本事及书中“人生如梦”的旨义,因而置于首位,不过并未加以解释,而是留出空白以引起读者的思考;“风月宝鉴”以“教化诲淫”的旨义表白了该书的正当性,因而放在次位,以掩饰其真正“旨义”的某种不合时宜;“石头记”则单表石头所记,不像“红楼梦”这一题名那样将其原初本事和深刻“旨义”隐藏其中,因而置于第三,以作譬喻性的补充;而“金陵十二钗”则直接关涉本事,因而以疑问语气置于最后。

小说第一回中的题名依次是:“石头记” “情僧录” “红楼梦” “风月宝鉴” “金陵十二钗”。这与《凡例》中的题名在整体上有相似之处,只是将“石头记”一名置于前,并另加了“情僧录”一名。这是出于行文的需要,因为第一回正文即以“石头”故事为切入点,并由“情僧抄录”而拉开“按那石上书云”[1]16的帷幕,因此这两个题名自然居于解释的前列。

(二)凡例中题名排列的太极攻守笔法

第一,“情僧录”之所以在《凡例》中未出现,是因为“情僧”之名过于怪异而有违风化,且与“风月宝鉴”这一具有教化色彩的题名相悖,因而不宜于《凡例》中出现,只需在正文中叙述“情僧”抄录“石头记”时自然带出即可。

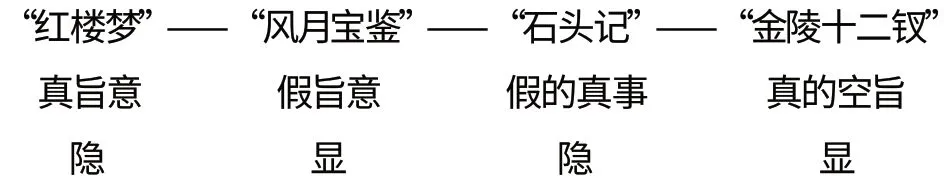

第二,第一回中“石头记” “情僧录”的题名是故事叙述的自然结果,也就是说,是由于“石头” “情僧”的故事才有了这样的题名。而第一回中后三个题名则是读者所拟,“吴玉峰” “孔梅溪” “曹雪芹”等在文中的身份都是读者或者批阅者,实际是作者假托的题名者。前两个题名与后三个题名显然有风格上的不同。而凡例中的题名顺序则是根据作者隐显旨意的需要来排列的,为的是逐渐“显示旨义”。于此,《红楼梦》太极式的攻守隐显笔法已可见一斑。详见图1。

图1《凡例》中的题名顺序与故事、旨意的隐显变化

第三,从三条《凡例》的顺序中同样可以看出这一太极式的笔法。其中第一条是隐晦笔法,后两条则是显扬笔法。故整体呈现出攻守进退的态势。之所以采用这样的笔法,不仅是出于美学上委婉的需要,也是出于畏罹“文字狱”的考虑,这正如甲戌本脂砚斋眉批所云:“事则是实事,然亦叙得有间架、有曲折、有顺逆、有映带,有隐、有见,有正、有闰。”[1]13

二、题名体现出的雅俗风格

小说的题名用语有着俗白与文雅不同的风格体现,即:“金陵十二钗”—俗常;“风月宝鉴”—陈腐;“红楼梦”—雅致;“石头记”—朴实;“情僧录”—怪异。无疑,其中暗含了作者的褒贬态度。

(一)文白雅俗的对照

写作中作者采用了两种笔墨:一是诗意的文人笔墨,颇具高雅的风格特点;一是俗白的小说家语,颇具勾栏瓦舍、白话俗讲的特色。甲戌本《凡例》说:“书中凡写长安,在文人笔墨之间,则从古之称。凡愚夫妇儿女子家常口角,则曰中京。”[1]2“文人笔墨”,就是遵从古制,表现为诗、词、曲、赋、诔、启等多种文体的融合;“家常口角”,则描画的是“愚夫妇儿女子”,用的是地方土语。

因此,文言与白话、诗情与说书、文雅与俗白等相结合,并将正反、褒贬暗寓其中,确乃此书的一大特点。

(二)俗白语境中明褒暗贬的“正派”笔墨

在小说家语的笔墨中,有一类代表“正派”的世俗语词比较醒目,它们看似褒义,实际是明褒暗贬。如第一回中有“东鲁孔梅溪则题曰《风月宝鉴》”[1]15一句,显然,这里的“东鲁孔”隐含的是“孔圣之道”,这是作者用“正派”话语以障读者之目并自陈清白的一笔。而“宝鉴” “风月”等语词本身也带有浓厚的世俗教化色彩,然而正如胡适所言:“不过是故意作狡狯。”[3]163

据胡适说,“《风月宝鉴》乃是雪芹作《红楼梦》的初稿”[3]163。作者最初以世俗风教的陈腐语词来命题此书,应是受到当时世风和流行话语的影响,同时他也需要在“文字狱”盛行的社会现实中,以“正统风教”而非“异端”来标示他是一个循规守道的士人。这就使小说获得了教化行世的合法性。

(三)文雅语境中明贬暗褒的笔墨

在诗意的文人笔墨中,有一类区别于“正派”而看似“异类”的文人风格的语词也十分醒目。比如“痴” “傻” “悼红”等,它们因具有嘲讽否定之意而似呈贬义,实际却因其具有悲悼同情的色彩而深含褒义。其实“石头记”题名本身也呈异质性,甲戌本第一回“满纸荒唐言”的题诗后有“至脂砚斋甲戌抄阅再评,仍用《石头记》”[1]16一句,说明“脂砚斋”是肯定“石” “玉”的异类特质和精神的,而不屑于“风月宝鉴”的陈腐教化立场。至此,两种笔墨的褒贬取向已明。

其实,小说以“悼红轩”作为轩室名,与“怡红院”相照应,本身即标示了作者的异类个性,它既应合了贾宝玉“爱红的毛病”,也与其“女儿是水作的骨肉,男人是泥作的骨肉”[1]55的异端思想相契合。而所谓“批阅十载增删五次,纂成目录,分出章回”[1]15云云,显然体现的是高雅意味,表现了文人的案头功夫,而不同于说书人勾栏瓦舍的流俗气,也不同于“东鲁孔”的“正派”脸色。文人语词的运用,则又显示出诗性的异类孤独,特别是其中的“痴”字,更体现了有别于儒家正统的异质因子。我们知道,在晋人那里,“痴”是被用来标示特立独行的思想人格的,且与“才”并举,含有褒义。《晋书》云:“俗传恺之有三绝:才绝、画绝、痴绝。”[4]俞平伯先生在解释宝玉的“痴”时云:“他是极富于文学上的趣味,哲学上的玄想,所以人家说他是痴子;其实宝玉并非痴慧参半,痴是慧底外相,慧即是痴底骨子。”[5]

三、题名暗藏的史笔真实

(一)“悼红轩”关合“红楼梦”和“金陵十二钗”

“红楼梦”和“金陵十二钗”这两个题名在第一回中有很深的关联。“曹雪芹于悼红轩中批阅”[1]15一句,照应了“至吴玉峰题曰《红楼梦》”[1]15之句,其中颇有深意。一则,“红”指女子,“金陵十二钗”无疑也指女子,“悼红”其实就是“悼十二钗”。因而作者说在“悼红轩中批阅”,“则题曰《金陵十二钗》”,这也合情合理。二则,“金陵十二钗”的题名从字面上看,与当时小说俗讲的题名相似,它隐藏了“石头记”的怪异色彩,也少了“情僧录”淫僧色胆的大逆不道意味,亦没有“红楼梦所带给人的”妓楼嫖娼的淫秽想象。

可见,关合“于悼红轩中批阅”一句,此书的题名可有“红楼梦”和“金陵十二钗”两种。“悼红轩”也可简称为“红楼”,而“曹雪芹于悼红轩中批阅”,未尝不可赋以比喻意,即于“悼红轩”这座“红楼”中做的一场梦。

(二)“红楼梦”之总括全题

“至吴玉峰则题曰《红楼梦》”一句,在其他本版本中多被删削,而于甲戌本中却得以保留,可见原书本有此句。同时作者并非横空出此一笔,这一安排是有深意的。甲戌本《凡例》说:“红楼梦是总其全部之名也。”[1]1无疑,作者在这段集中解释题名来由的文字中,是没有理由略去此句的。胡适认为“吴玉峰与孔梅溪同是故设疑阵的假名”[3]163,但他并未解释作者所设是何“疑阵”及为何设此“疑阵”。

其实,“吴”与“无”谐音,“吴玉峰”就是“无玉峰”,“石头”出于“青埂峰”,而后变为“玉”,故“青埂峰”即为“玉峰”,而“无玉峰”也就是“没有青埂峰”。很明显,“吴玉峰”确是作者“故设疑阵的假名”,但它不是乱设,而是有所指寓,它告诉读者没有“青埂峰”一事,开篇所讲“石头故事”只是作者自己的杜撰,“石头记” “情僧录”的题名也是虚拟,是作者在“红楼”中做的一场“梦”,书中所写则都是“梦”的内容。这也与“作者自云,因曾历过一番梦幻之后,故将真事隐去”[1]3相照应。“梦”是比喻作者的人生经历,作者隐去的不是真的“做梦”一事,而是自己的人生经历,对这个经历,作者用“金陵十二钗”来暗指。这就是作者所设的“疑阵”。甲戌本第八回双行夹批有“随事生情,因情得文”[1]226之语,丁维忠先生认为:“这里的‘事’是现实之事,‘幻’是理想境界,这二者是作者之‘情’的两大来源。”[6]因此“红楼梦”题名之意是:作者以此书写自己经历过的人生故事,而人生即如一场梦。换句话说,他于“悼红轩”这个“红楼”中回忆自己以往的经历而撰写此书,也如同做梦一般,内心充满悲悼怀念的情感。如此,“红楼梦”这一题名确有“总其全部”的作用。

至些,“红楼梦”这一题名的意义可以解析为以下几个方面:宝黛等人在“怡红院” “潇湘馆”这些“红楼”中的理想如梦幻灭;小说人物在贾府大观园这样的“红楼”中演绎的故事如梦;作者在金陵这样的“红楼”金粉之地的人生如梦;作者在“悼红轩”这个“红楼”中的回忆和撰文亦如梦。因此,“红楼梦”题名,将戏里戏外、从小说人物到作者自己等都作了顺次的贯穿连接,它们都不离“红楼”和“梦”。成穷说:“所谓‘梦’,也即是中国人的生存维度有所遮蔽、特别是‘神圣’这一‘高者’有所失落的表现。‘红楼梦’,就是中国人沉溺于此种生存状态的艺术写照。”[7]

(三)“金陵十二钗”之指涉真事

“金陵十二钗”这个题名是有其现实指涉的,它暗指作者所记为自己“金陵”家中的女子。《凡例》云:“审其名,则必系金陵十二女子也。”[1]2此处明确肯定了题名所指。又云:“然通部细搜检去,上中下女子岂止十二人哉。”[1]2此乃驳难题名中的“十二”。复云:“若云其中自有十二个,则又未尝指明系某某。”[1]2则是进一步反驳题名中的“十二”。而“及至《红楼梦》一回中亦曾翻出金陵十二钗之簿籍,又有十二支曲可考”[1]2一语,则肯定这一题名是有根有据的,强调其可考性。其实,其中两次关于“十二”的驳难,乃是作者故意设置的障碍,以掩饰其所给出的解释。但作者又在掩饰中暗示“十二钗” “簿籍”的“可翻”和“可考”。

虽然作者最终并未明言“金陵十二钗”是谁,但我们却知道它是有“簿籍” “可考”的。而这“可翻” “可考”的“十二钗” “簿籍”,其实就是作者自己曾见过的闺阁女子,而且这些女子与他关系不一般,应是他自己家中的女子。作者屡言“金陵”,则暗示了他的家是在“金陵”,再联系“红楼梦”的题名,可知作者“梦”的就是“金陵十二钗”,是回忆叙写他自己的家事。

(四)作者的笔墨苦心

为何不将“红楼梦”题名列在“金陵十二钗”之前,而是列于“情僧录”之后“风月宝鉴”之前?一则,“记” “录” “梦”等都是对故事整体的概括,不同于“宝鉴”基于教化作用;而“金陵十二钗”是从内容和人物的角度来考虑的。二则,后两个题名实际有对比的意味,即以“风月宝鉴”的“正统”教化和排斥风月女色,与“十二钗”的异类文人之歌颂真情、崇尚女性相对比,自宜与前面三个题名区别排列。三则,“石头记” “情僧录”都是在作者杜撰的神话故事这一虚境中所拟的题名,具有杜撰不实的色彩;而“风月宝鉴” “金陵十二钗”的题名则回归到实境中,是从现实出发的题名;“红楼梦”则是由虚到实的过渡,故“红楼梦”自应置于中间位置。四则,“红楼梦”置于中间位置也照应了《凡例》所谓“《红楼梦》是总其全部之名”之说,突出了其在五个题名中的总括地位。

从题名中大致可以看出作者的某些创作真实。其一,“吴玉峰”实无其人,“曹雪芹”于“悼红轩中批阅”,这才是“红楼梦”的题名者。其二,“曹雪芹”既然是“红楼梦”的题名者,而“石头” “情僧”(即“空空道人”)又为虚拟,则“石头记” “情僧录”的题名者也应该是“曹雪芹”。其三,“曹雪芹”既为这三题的题名者,而“孔梅溪”又是“故设疑阵的假名”,且有甲戌本眉批谓“雪芹旧有《风月宝鉴》之书,乃其弟棠村序也。今棠村已逝,余睹新怀旧,故仍因之”[1]15,则“风月宝鉴”的题名者实际也应是“曹雪芹”。其四,这条眉批意为“梅溪”只是“风月宝鉴”的“序”的作者,而非全书的作者,作者为雪芹。可见“梅溪”即是“棠村”,这也应证了胡适“梅溪似是棠村的别号”[3]163之说。其五,由上可见,“曹雪芹”乃是重要人物,当是真实的作者,“金陵十二钗”为真实故事。其六,作者在《凡例》中将“金陵十二钗”这一题名解释排列在最后,并大量着墨,加以题诗,也说明了这一真实本事的重要性。

综之,小说的五个题名,构成了欲显又隐的关于其书主旨的解释迷阵,而作者对“红楼梦”和“金陵十二钗”两个题名的解释尤其煞费苦心,这种苦心经营,也让我们看出了“曹雪芹” “红楼梦” “金陵十二钗”这些文字的重要性。其实,“曹雪芹” “吴玉峰” “红楼梦” “金陵十二钗”等所指的都是同一问题,是作者自己所经历的真事,但他却把它们拆分为多题而故意设置出多种可能的解释,以迷惑读者,目的还是为了在隐饰中暗示作文背后的真实本事。

[1] 曹雪芹.脂砚斋甲戌抄阅重评石头记[M].沈阳:沈阳出版社,2005.

[2] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:82.

[3] 胡适.胡适红楼梦研究论述全编[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[4] 房玄龄,褚遂良,许敬宗,等.晋书[M].北京:中华书局,1974:2406.

[5] 俞平伯.红楼梦研究[M].上海:上海古籍出版社,2005:91.

[6] 丁维忠.红楼梦:历史与美学的沉思[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,2002:420.

[7] 成穷.从《红楼梦》看中国文化[M].上海:上海三联书店,1994:272.