南京,弥散在历史里的痛

何映宇

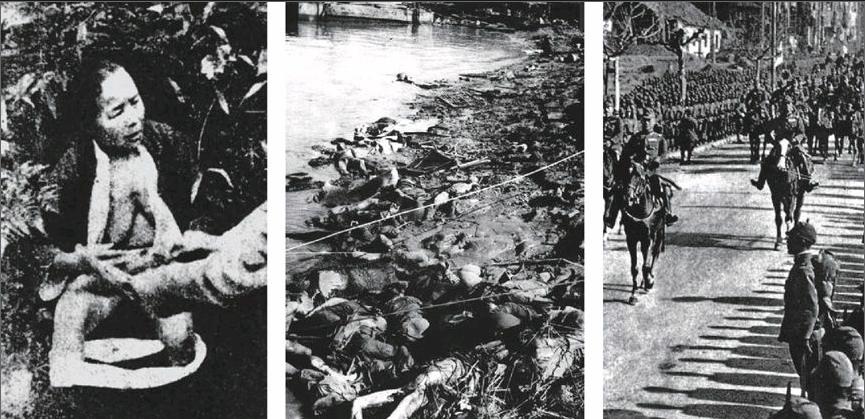

南京大屠杀77周年,南京降半旗迎来首个国家公祭日。

习近平主席发表讲话:“否认历史罪责意味着重犯!”与德国人的诚恳反省相对应的,日本官方却总在逃避。他们对南京大屠杀持一种欲盖弥彰的态度,也许他们觉得这桩20世纪战争史上的丑闻实在让他们有点难堪,所以索性从教科书中抹去了事。面对这些复辟分子,我们是否应该冷静地看一看,这个时代的毒瘤,是如何奇妙形成并发挥作用的?

“所有的日本人都是反常的”

这个小标题是三岛由纪夫的原话。1970年,三岛把自己的肚皮剖开之后就上了西天,作为为天皇陛下效忠而死的极端分子的典型,在死之前,他写过一系列表明心迹的文章。三岛是如假包换的日本右翼,这个阵营里的供词看来要比外来的攻击更能说出事实的真相。在《所有的日本人都是反常的》一文中,三岛大谈了一番施虐-受虐淫,最后得出一个令人震惊的结论:“通常,施虐淫是支配、领导和破坏的意志,受虐淫有忠诚、直接行动和自我破坏的倾向……也就是说,施虐淫容易转化为服务和献身,受虐淫有时会成为他人利用工具的利己主义。”从来没有哪个人像三岛那样精辟地深入到问题的要害部分,侵华战争中一变为恶魔的日本人恰恰站在三岛的靶子上,日本人不仅在生理的意义上强烈地要求着色情满足,在政治上,他们因为这种民族特性而沦落为社会和政府的傀儡。当裕仁天皇用他富有魅惑力的嗓音在广播中散布各种煽动性的言论时,他们就要把生理上的“施虐-受虐”癖好转化为政治上的支配、领导、破坏或者服务的欲望。性爱被利用了,他们是“没有个性的人”,就像是烧水的茶壶,只有在加热的时候,才会让自己的身体热起来,但这种茶壶的热却为火焰所控制。

和希特勒将孩子组成“少年党卫军”极其相似,日本也有这样专门培养青少年的组织机构。政府在学校里推行包括裸身运动在内的各种各样健身运动,他们裹着兜裆滚裤,遮住羞处,学习相扑和体操,三天两头大练兵,梦想有朝一日,这些孩子能摆脱日本民族的亚洲身份,和欧洲的列强平起平坐。三岛由纪夫就是这样被洗脑了,他积极进行肉体锻炼,柔道、剑道、马术和拳击,乃至自卫队的艰苦的军事训练,一样都不能少,这使他至死都不能摆脱军国主义者为他预设的“幸福”。可以这样说,在德国和日本,培养孩子的目的都是为了重塑孩子的肉身,让他们具有钢铁般的意志和躯体,最终蜕变为一个装甲车式的货色。

这样培育出来的军人死心塌地要成为国家机器的一分子。他们是流水线上的一环,是一颗小小的螺丝钉,将他们拆开可能一无是处,但当他们组合起来,他们就能焕发出惊人的战斗力。他们要献身,要体现出他们对天皇的无限忠诚,他们要杀人和强奸,但就是不要独立思考的头脑!这一切的一切,其实质就是社会秩序操控下的性变态。

暴力的艺术?

在南京,日军最爱干的莫过于两件事:不是用刺刀砍下成年男子的头颅,就是用他们的性器来蹂躏中国妇女的身心。这不仅仅是强奸,更是三岛由纪夫意义上的“虐待”!

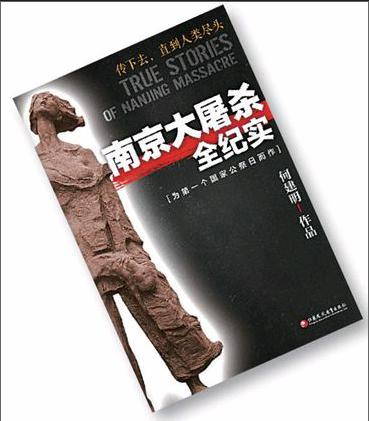

中国作协副主席何建明最新出版了《南京大屠杀全纪实》一书,随意挑出一条就可看到各种性虐待的花招:

他们逮住一位60多岁的老婆婆欲奸,结果引出了一群躲在佛像后面的年轻妇女,其中最小的才十一二岁,女人们没有一个逃出魔掌。可憎的日本兵仍不罢休,非要玩花招——让和尚与那些妇女“快活快活”。一个和尚双手合掌,口念“阿弥陀佛”。日本兵讥笑他“没有用”,于是便用刺刀将其生殖器割下,可怜那和尚疼得在地上乱滚,最后还是气绝丧命。

“我有身孕了,不能……”小媳妇哭着乞求。

日本兵根本不听她的,扒掉其衣裤,就在洞门口将她强奸了。第二个日本兵还想奸她时,这小媳妇突然疯咬日本兵,结果惹怒对方,一刺刀便向她的肚子戳去,连腹中的婴儿也被挑了出来。

莫愁湖在哀嚎,德国的好心人约翰·拉贝在他的日记里有过这样的记载:

这名年轻妇女被日本兵从安全区的一个草棚中带走并拖至城南,在那里关押了38天。在此期间,她每天被强奸7次-10次。由此她不仅患上了3种最严重的性病,而且阴道大面积溃烂。

这种暴行都已经超出了普通强奸的范围,蜕变为一种战争幌子下的人类性行为的异化。面对一个并无深仇大恨的女子,强奸7-10次或者连刺19刀是什么概念?他看着这个女子在他的刀子底下挣扎,她扭动着受伤的裸体苦苦哀求,痛苦地挣扎,从而,他能获得更大的性满足——施虐般的满足?关于这一点,施蛰存早在他的小说《石秀》中就有过非常传神的描述。在这里,强奸不仅是强奸,也是征服的象征,而且,随着性暴力行为的愈演愈烈,它逐渐被形而上化了,随军慰安妇的制度表明,这一切不仅合法,而且得到推崇,成为日本侵略军中一个必不可少的部门。

在南京大屠杀过程中,不可计数的中国妇女遭受了强奸,很多人被先奸后杀,死在了日本兵的凶器之下。这从《拉贝日记》中就可以很容易得到证明。除了实在忙不过来,只好用机枪扫射以外,日本兵似乎更喜欢享受这种滥杀无辜的乐趣。活埋是种体力活,虽然中国劳工会自己给自己挖上一个并不舒适的墓穴,不需他们亲自动手,但挖坑总需要时间,把那些不情愿的中国人推下去也需要费不少气力,但是日本兵却对这种杀人方式乐此不疲。相比之下,德国人的做法就要科学和讲究效率得多,他们让犹太人自己脱下衣服,进毒气室,杀死之后推进焚烧炉,德国人只要按一下按钮就可以了。当然,他们也活埋,但规模要小得多。日本人似乎太不经济了,他们不惜体力在城内烧杀抢掠,他们还喜欢把中国人扔进水塘淹死,或者在他们的头上浇上汽油,然后点燃,花样翻新,层出不穷。为什么呢?在日本士兵的眼中,杀人和强奸是不是和柔道、剑道差不多,是一门暴力的艺术?

日本人强奸的案例如此之多,以至于我们对“检点”的纳粹德国党卫军产生了一点怀疑?为什么日本人毫无顾忌地实践他们的性幻想,在这方面德国人却腼腆得像个小学生?德国士兵几乎不会把犹太人作为他们发泄兽性的目标。是不是因为德国人更为死板?齐格蒙特·鲍曼敏锐地发现:“纳粹党卫军头目(似乎是肯定地)依赖于组织惯例而不是个人热情,依赖于纪律而不是意识形态的沉迷,对血腥任务的忠诚就是——也确实是——对组织的忠诚的一个衍生物。”最终形成时代的毒瘤。endprint

看完托纳多雷的《西西里美丽传说》后我们不禁要感慨万千:这里给德国人设置的妓院在1937年的南京简直就是天堂!

面对暴行,连美国人都愤怒了:

杀日本鬼子,杀日本鬼子!

奋勇多杀日本鬼子!

你做好本职工作,

就是帮助前方多杀黄色狗杂种。

——美国海军上将威廉·哈尔西在自己的舰队上竖的巨幅标语

《南京安魂曲》:

“这本书死活得写出来”

2008年,哈金开始写《南京安魂曲》,他说:“困难重重,写不动,有一种危机感。”

哈金《南京安魂曲》笔下的美国女传教士魏特琳在南京大屠杀期间保护了上万名中国妇孺难民,于1941年开煤气自杀。哈金也在面对相似的压力,但他还是要写,好像有一种强烈的历史使命感和写作冲动让他必须要写一部长篇小说。“我一直想写一部关于这个历史事件的长篇,但找不到角度,”哈金对本刊记者说,“选择魏特琳是想从第三者的视角来看这件事,但写起来变了很多。”直到改第三十二遍时,哈金才找到一个角度——既讲一个外国人的故事,也讲一个中国家庭的故事。这样,如果写得好,民族经验就成了国际经验。

他知道这样非常难写。这个长篇是对他的艺术挑战,成了他个人的战场,他要在纸上找回一个男人的自尊心。哈金的太太老家在江苏,她读完张纯如的《南京大屠杀》后,天天唠叨说:“南京守军里要是有两百个像你二爷那样的军官,南京就不会陷落。”哈金的二爷是山东蓬莱人,小地主。日本兵有一回进村把乡亲们都抓了起来,要他们供出八路在哪里。他二爷站出来说他知道但不愿意告诉他们。日本兵怎么打他,他仍旧骂个不停,直到他们把他砍了头。其实,他并不知道八路在哪儿,但咽不下这口气。“二爷脾气太刚烈了。对我来说,写这本书是一场个人的战争,在纸上的战争。”哈金说。

写《南京大屠杀》的张纯如自杀了,南京大屠杀第一个公祭日到来之时,我们也等到了张纯如的十周年祭日。哈金说:“我理解张纯如的心情,写这种书对作者伤害很大。对我来说,关键是写作的三年多期间生活在七十年前的南京的气氛中,使自己很沮丧,但这是工作的条件,没有选择,常常哭完了还得写下去。”

他写过战争小说,名叫《战废品》,他说他完全可以按《战废品》的叙述结构来写《南京安魂曲》,即从一位底层军官的视角来写,但那样会重复他自己,也没有太多的挑战。《南京安魂曲》有更难写的层次,主要是基于真实人物,没有发生在魏特琳身上的重大事件,不能虚构,这就很难维持叙述的冲动力。曾经有一位英国作家写过一部以魏特琳为主人翁的长篇,名叫《南京》,他让魏特琳爱上一个已婚的中国男人,爱得死去活来,靠艳情来维持叙述的冲力。哈金觉得这样做太不严肃,不可取。他曾经放弃过两次,写不动,可后来又不甘心,又重新做起。“有一回我做了个梦,我太太生了个小女孩,那个孩子的脸是明妮·魏特琳的脸,所以我觉得那是个启示——这本书死活得写出来。”

“这本书跟《自由生活》不一样。这是民族经验,我写的是民族的苦难和耻辱。”他强调说。但在哈金看来,中华民族是个健忘的民族,“许多重大的历史事件都没在文学中得到相应的表述。中国有世界最大的作家队伍,而这方面做得十分不够。你看日本,挨了原子弹,就有《黑雨》之类的文学作品出现,使他们得到世界的同情。作家的一个主要责任是把历史升华成文学,通过文学超越并征服历史。”

在历史中,哈金关心的是人。魏特琳女士是西方传教士,还有威尔逊大夫,他们建立的难民区保护了二十多万难民。这是光辉的一页。面对像机器一样杀戮和奸淫的可怕军队,魏特琳们,没有屈服于暴力机器,选择了以独立的判断来维护人的生命和尊严,不同的选择来源于不同的人格:独立人格和机器人格。

在勿忘历史、牢记民族耻辱的同时,我们是不是也应该记住这些外国辛德勒的名字?记住残杀和强奸之外,更完整的那段历史。endprint