近代海洋档案略谈(上)

方 泉,薛惠芬

(中国海洋档案馆 天津市 300171)

所谓中国近代史,旧指鸦片战争至“五四”运动这段历史,新指鸦片战争到新中国成立前这段历史。无论新旧分期法,都是旧中国沦为半封建半殖民地社会的历史,是中国人民反帝反封建的斗争史,是中华民族艰苦卓绝、前赴后继、不屈不饶地融入世界近代化进程的奋斗史。近代海洋档案生动地记录了“央央大国”失海衰微转而兴海图强的这段历史。当我们翻开那些尘封已久、古色斑斑的档案史料时,心情再也无法飘忽、轻松和平静!展现人们面前的不再是简单的图文、照片和墨迹,而一方面是满清统治阶级的没落、腐朽与挣扎,是帝国主义列强的贪婪、肮脏与抢掠,是官僚资产阶级的卖国、腐败与独裁,另一方面是近代华夏脊梁的呐喊、启蒙与探索,是整个中华民族的觉醒、抗争与抉择。中华每一寸海岸线和每一滴海水,都有着血的记忆,都见证了这段历史的沧桑和巨变。

1 近代海洋档案的变化

海洋档案是我国档案组成的一部分,在近代以往的历史上一般不引人注目。但至近代,海洋档案在国家总体档案中的占比发生了深刻变化。不仅在量上,而且在类上都有所突破。这与我国近代的海洋活动被迫增加有着直接的关系。

1.1 近代涉海档案激增

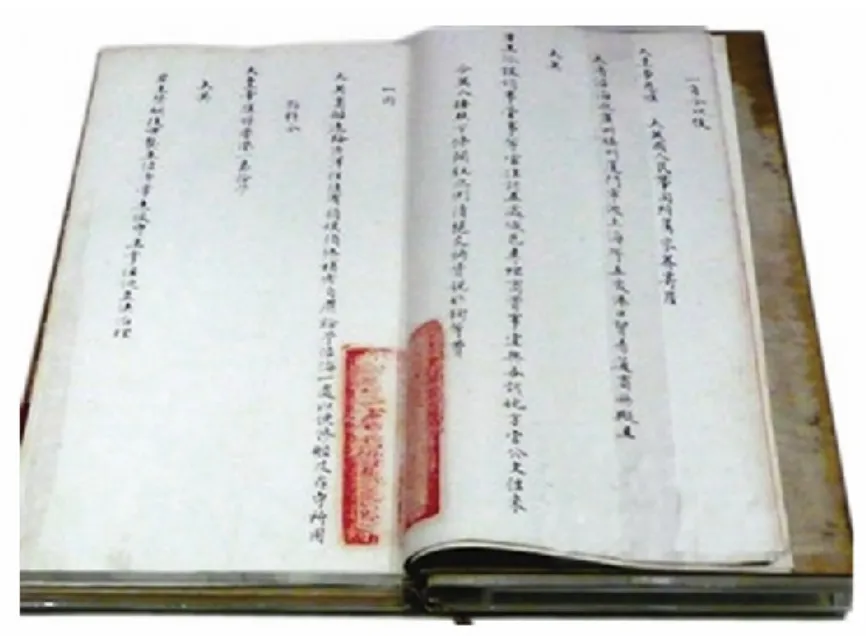

近代涉海档案激增,源于外交文书档案出现“井喷”局面。这是鸦片战争后中国开始半殖民地化在档案工作中的突出变化。清道光二十年(1840年),第一次鸦片战争后,从中英《南京条约》(见图1、图2)开始,软弱无能的清廷又与帝国主义列强签订了一系列丧权辱国的不平等条约和协定。根据时局需要,咸丰十年(1861年)专设了总理各国事务衙门,以代替此前兼管外事的理藩院和“抚夷局”,后至光绪元年(1875年)改为外务部,正式中外互使。以往清史上从未发生过如此爆炸性的外事活动,其结果直接导致外交档案的突发性猛增,而海洋档案也“水涨船高”。诚然,并非外交档案天然即为海洋档案。只是广义而言,在近代这个特殊历史时期,大部分外交档案都与海洋有关。如,西方列强的挑衅来自海上,战争的利器是坚船利炮,出动的军事力量是海军,战争发生在海上或近岸,强迫中国开放的口岸基本位于沿海省市,鲸吞中国市场而开展的基本为海洋贸易……这些海洋活动不仅反映在外交档案中,也出现在其它档案中。但令国人刻骨铭心的仍然是外交档案中那些不平等条约。因为在每一个不平等条约中,无不记录着西方列强践踏中国海洋权益的罪行,无不浸透着海水的苦涩,无不散发着挥之不去的民族耻辱。在这些不平等条约的背后,和随之发生的各种海洋活动记录,构成了中国近代史上独特的海洋文化!

图1 中英《南京条约》签约现场

图2 中英《辽宁条约》又称《南京条约》

1.2 近代海洋档案的种类

在近代,除了以往传统的涉海文书档案和有关旧式海防、海洋现象研究等书籍和片段式的文献外,还出现了有关西方海洋文明的介绍、研究与应用方面的档案文献。特别是早期的思想启蒙家、翻译家、外交家和学者,在近代海洋地理、海权理论、海军建设和海洋经济等方面形成的书籍档案,不仅在内容上比较丰富,而且在历史时段上相对集中。更加突出的是,洋务运动带来民族自强事务活动的增加,师夷长技,实业救国,又出现了近代船务(造购船)等技术档案、近代海洋军事档案、海洋教育档案,直至后来开展的近代海洋科研档案等。档案记录的文种亦非中文一种,开始大量出现了外文文种。随着新技术的产生,还出现了电文记录和照片档案。

1.3 近代海洋档案厄运

自我国沦为半封建半殖民地社会以后,从清末至民国,社会黑暗,政治腐败,战火不断,致使大量档案文件被毁损、盗卖。西方侵略者从第一次鸦片战争时期开始,即大肆盗窃和破坏中国档案。如1841年英军第二次强占舟山群岛的定海县时,将该海岛县的档案文件悉数烧毁;1858年英法联军侵占广州时,抢掠大批档案,包括清政府与英、美、法所订的条约原文,海防地图,以及清廷与两广官员的来往函件等。光绪二十七年(1901年)曾下谕旨,要求把八国联军洗掠后中央各部署幸存下来的原本不多的档案“一并烧毁”,美其名曰:“廓清弊窦锐意自强之意”。又如,光绪二十五年(1899年)至宣统元年(1909年),清内阁(档案)大库两次墙塌,库房坏损,致清档由“大内”最后辗转外迁至午门和端门的门洞,档案计“贮麻袋九千余”。后你偷我拣,余15 万斤装了八千麻袋,1921年被民国北洋政府教育部竟然因经费困难,以4 000 大洋卖给纸店老板欲作造纸原料,同时也被零星倒卖,当发现时有人回购,又加价倒卖,甚至将部分档案卖给了日本人。这一厄运档案史称“八千麻袋事件”。抗日战争时期,比较完整的北洋政府全宗档案在1937年日军进犯南京时散失,至今下落不明。抗战胜利后,日本印制的军用地图莫名被焚,其中仅涉海地形图即有100 余万张。国民政府倒台前夕,焚烧档案达到最疯狂的程度。除了带走部分档案到台湾,沿途散弃者亦不计其数[1]。以上毁佚的这些档案中不乏某些涉海档案。这些毁档的历史事实,既揭露了那个时代统治阶级的腐朽、没落和反动本质,也揭露了帝国主义侵略成性、毁灭罪证、染指中华文化的嘴脸,更揭示了我国半封建半殖民地社会在近代档案领域的深深烙印。

2 近代海洋档案内容略谈

目前,近代海洋档案主要保存在北京的中国第一历史档案馆、南京的中国第二历史档案馆,亦有许多档案被地方专业单位收藏,如有关省市档案馆、博物馆、图书馆和名人纪念馆,以及台北故宫、台北中国国民党党史馆、台湾中研院近代史研究所等单位,尚有部分档案散藏于民间。如,仅在魏源《海国图志》卷七十七至卷八十的“筹海总论一”至“筹海总论四”中,就提及汇集了林则徐交给魏源的“英夷入贡旧案”、“粤东市舶论”、“粤东奏章”和“浙粤奏章、条约”等鸦片战争前后的公文档案原件内容。可见,近代海洋档案有所毁佚和损失是史实。但据近代史研究的有关文献分析,仅就发现的档案史料,尚可反映那个时代的主要海洋活动。

图3 近代海洋档案汇编举例

2.1 礼仪之争的背后

近代史从历史时期的划分上似乎与早在18世纪的乾隆王朝无关,但导致在随后19 世纪的鸦片战争失败,继之一败再败,归根结底,还确与之有着一定的内在联系。以史为鉴,不妨一谈。

英国第一次出使中国,因使者中途亡故而折返。其第二次出使中国,史称马戛尔尼使团。马戛尔尼等700 余人携带英王信件乘海军“狮子”号,于1793年(乾隆五十八年)6月,到达广州。带来了前膛枪、望远镜、地球仪、天体运行仪、钟表和一艘英国最先进的110 门炮舰模型、蒸汽机、棉纺机、梳理机、织布机、榴弹炮、迫击炮、赫斯色尔望远镜等等反映西方物质文明的产品[2]。在清朝官员眼里,那些来中国的外国人,商人就是来经商的,官员就是来进贡的[3]。何况出使已事先由英国东印度公司派专人到广州通知了清朝官员。但马戛尔尼使团为了“取得以往各国未能用计谋或武力获致的商务礼仪与外交权利”和使中国这个“庞大的帝国成为我们本土制造业和印度的市场”的真正使命与真实意图的阴谋并未暴露,又佯装向中国皇帝贺寿,使得清朝政府一直以为英使是诚心向化,贺寿进贡而来,从而对英使团的到来格外重视。乾隆帝多次发布谕旨,要求沿海各省官员,在其使船过境或泊岸时,均应迎送犒劳,提出了“至接待远人之道,贵于丰俭适中,不卑不亢”的原则[4]。英使团中停舟山岛,7月25日(乾隆五十八年六月十八日)顺利到达天津大沽口,受到直隶总督梁肯堂和长芦盐政徵瑞的热情接待。使团在京稍事休息后,除了部分人员逗留圆明园演示仪器和处置礼品外,其余人等则由大臣徵瑞陪同赴热河行宫觐见乾隆帝,并递交英王乔治三世书信(见图4:清廷时称表文,是上行公函,类似今请示文)。马戛尔尼9月8日到了避暑山庄,乾隆帝83 岁寿典尚未举行,被置馆驿待宣,其等得焦急,直到陪同大臣说要演练觐见礼仪方稍安稳。双方恰恰就在觐见礼仪上,争执不下。使得乾隆帝大为光火,表示“似此妄自骄矜,朕意甚为不惬,已令减其供给。所有格外赏赐,此间不复颁给,……外夷入觐,如果诚心恭顺,必加以恩待,用示怀柔。若稍涉骄矜,则是伊无福承受恩典,亦即减其接待之礼,以示体制,此驾驭外藩之道宜然(中国第一历史档案馆藏《上谕档》(见图5)乾隆五十八年八月初六日上谕)”。又据马戛尔尼在《乾隆英使觐见记》中的记述:“往时人人尽量不能食尽者,今日则以供半饱……即命翻译向华员据理力争”,可见接待人员确实遵旨缩减了马戛尔尼等人的用餐规格和数量。尽管马戛尔尼等西方人士在有关书籍中均自称坚守了觐见英王的礼节,甚至行“半礼”(此指缺引手相吻礼)而非“全礼”觐见了中国皇帝,自以为可瞒天过海。可是,清史档案直接和间接的记载却都肯定了英使的最后屈服。英使觐见的礼仪单及主持这一礼仪的军机大臣和珅的奏折,都清楚地记载了马戛尔尼觐见时,向乾隆帝行了三跪九叩大礼。由于英使在礼仪上的让步,乾隆皇帝于1793年9月14日(乾隆五十八年八月初十日)在行宫万树园宴请了英国使团。八月十三日(公历9月17日)即皇帝八十三岁生日那天,在澹泊敬诚殿举行庆寿典礼。马戛尔尼在庆寿典礼上呈递了国书(见图4)和礼品清单,乾隆皇帝接受了国书并向英国国王和使团正副使回赠了礼物。随后赐宴并派大臣陪同使团游览了避暑山庄。然后被要求回北京等候乾隆皇帝颁给英王国书的答复敕谕(见图6)[5]。表面上看,虽然马戛尔尼最终屈服于中国“三跪九叩”的礼仪,清廷坚持并维护了贡使觐见皇帝陛下的“体制”,似乎更显示了“天朝”的威严和神圣不可侵犯,但是恰恰在这一点上多少反映了英中两国政体和当时文化上的差异。这是中国人当时无法看清的。

图4 英国国王给乾隆皇帝的表

图5 上渝挡

图6 乾隆皇帝给英国国王的敕谕

清政府以为祝寿进贡和回赠皆已完成,马戛尔尼不必再逗留热河。但使命未完,马戛尔尼哪能轻易言走,于是在最后一刻摊牌,向和中堂提交了“说帖”。待清廷译出国书与“说帖”后,清政府才如梦初醒,开始明白了马戛尔尼使团的来意:本非祝寿进贡,而是来下“战书”的。“说帖”要求在中国通商、驻使、居侨、囤货,并强让中国开埠、割地、免税等,带有浓厚的殖民、掠夺本色。对此,乾隆帝在给英王乔治三世的两次复函(见图6:清廷时称敕谕,是下行公函,类似今批复文)中,对马戛尔尼所提各项要求立即予以一一驳斥,在第一时间断然拒绝了英国人的侵略主张,维护了国家神圣领土的完整和主权。马戛尔尼虽得到回赠礼物,但却被变相驱逐出境,乾隆帝多次令回程沿途各省督抚“只须派令道将护送,不必亲自接见”,“倘有籍词逗留等事,应饬令护送官员言辞拒绝,催令按时前进,毋任迁延”。(中国第一历史档案馆藏《上谕档》乾隆五十八年八月二十五日上谕)同时,清朝政府也意识到英国人“如此非分于求,究其心怀叵测,不可不留心筹计,……因思各省海疆,最关紧要”,或因马戛尔尼“未遂所欲”,“籍词生事”,又不断颁旨,令沿海各省官员提高警惕,“豫为之防”“必须振作改观,方可有备无患”,并饬属认真巡哨,严防海口,若有英夷船只驶至天津、宁波等处妄称贸易,断不可令其登岸,即行驱逐出洋。如抗违不遵,也不妨慑以兵威,以使之畏惧。由此足见83 岁高龄的乾隆帝对于虎视眈眈的英国有此清醒的认识,实属难能可贵[6]。

十分可惜的是,清朝政府对英国的这次外交行动的挑战,充其量是一种主权国家的本能反应,而对其背后的阴谋、个中深藏的战略信息和深远影响,由于“天朝”的心理惯性,墨守成规的定制,自得其乐的安逸,对发生在“蛮荒异邦”的社会变革和工业革命本无兴趣、也无准备,更不必言深究和应对,完全处于“信息麻木”状态,体现了没落的封建王朝本质。而马戛尔尼使团的来访,却作了充分的准备,有着严密的计划和巧妙的应对方略,本来就不是一次简单的外交行动,更不是一个普通国家的“贡使”。虽然受到了“最礼貌的迎接,最殷勤的款待,最警惕的监视,最文明的驱逐”,致其出使的图谋一时未能得逞,但因使团事有预谋,早就配备了军事、商贸、专家、绘画、记录与翻译等随员,通过在中国尽可能多的延期逗留,有意策划的海陆两路侦察选择,和挖空心思的信息搜集,获取了大量的中国政治、经济、军事、文化情报,为此后侵略中国做好了前期战略性投入。马戛尔尼回国后,整理了见闻和窥测记录,撰写了《乾隆英使觐见记》,让西方一改马可波罗和利玛窦留给他们“中国富强无比、遍地黄金”的形象,使他们看到了一个“外强中干”的中央王朝。马戛尔尼认为“清帝国好比是一艘破烂不堪的头等战舰,它之所以在过去一百五十年没有沉没,仅仅是由于一般幸运的、能干而警觉的军官们的支撑,而它胜过其邻船的地方,只在它的体积和外表。但是,一旦一个没有才干的人在甲板上指挥,那就不会再有纪律和安全了”(克拉默·拉宾:《出使中国:据马戛尔尼勋爵觐见乾隆纪实》伦敦1962年版,第212 页)。他还预言,英国在“这一变化中将比其它任何国家得到更多的好处”。历史应证了这个可怕的预言。就在乾隆皇帝死去的43年后,1842年8月29日,清朝政府被迫签订了第一个丧权辱国的不平等条约——《中英南江宁条约》,英国人如愿以偿!泰极否来,盛极而衰。清朝康雍乾100年盛世,随后带给中华民族至今挥之不去的百年耻辱。有评论说,如果没有马戛尔尼使团的这次访华,那么鸦片战争还不会那么早地发生[7]。但清政府根深蒂固的守旧思维和“天朝上邦”的虚狂自大,对先进文明的麻木,陶醉于自得其乐和坐井观天,注定要在封建王朝穷途末路时付出抱残守缺、不思进取的代价,为近代史上的惨遇和耻辱埋下了祸根。在一定意义上,礼仪之争的博弈,背后既是东西方两个文明的碰撞,更是先进与落后的较量。

2.2 海权观在近代的复苏

海权是国家对海洋的利用和控制,本身包含着军事和经济两重性质,影响着国家利益[8]。汉唐以降,随着中国古代海洋文明的发展,海权思想不断丰富,经宋元至明朝初期达到相当高度,尤以郑和的海权观为那个时期的时代标志。背景是明仁宗上台后,敕令“下西洋诸番国宝船,悉皆停止”[9]。此时郑和正率船队出使旧港(今属印度尼西亚),遂被强令召回。当时形势严峻,为说服皇帝保留下西洋船队,郑和有一番话,转译即“欲国家富强,不可置海洋于不顾。财富取之海,危险亦来自海上……一旦他国之君夺得南洋,华夏危矣。我国船队战无不胜,可用之扩大经商,制服异域,使其不敢觊觎南洋也……”[10]。郑一钧认为此言“虽见于外国文献,但可以为凭。”显然,郑和的这一海权观,是其一生的海洋实践探索和伟大理论绽放。郑和海权观影响深远且具有极强的现代意义。另据杨国桢教授研究,明嘉靖十六年(1537年)刊刻了吴朴的《渡海方程》一书,吴朴主张南至亚波斯湾,北至东北亚鸭绿江尽处,设都护府实行海洋控制,置市舶司管控海洋商贸和航运[11]。吴朴的观点,同样与近代海权论相近。直到1890年至1905年,近代海权倡导者、美国人马汉的“海上权力论”才出现,已比郑和晚近500年,比吴朴晚近400年,但却被近今世界奉若神明。我们暂且不论东西方海权论的区别,只说博大精深的中华文明中,也有着璀璨的海权思想,也不乏海权倡导者。遗憾的是,郑和下西洋档案大部被毁,吴朴的《渡海方程》一书已佚,而且均发生在禁海时期,郑和、吴朴等先贤有关海权观方面的历史记录确被湮灭,海权思想传承亦被阻断,至今鲜为人知。正如杨国桢教授所论,中国人对海权论的发现—遗忘—再发现—再遗忘,这个怪圈,也是中国史的海洋迷失现象。研究中国近代史的人,如果不能向上溯源,也就很容易陷入这个怪圈[12]。为什么会出现这种怪圈呢?简而言之,不外是统治者不感兴趣,有关档案文献又失传,缺乏倡导和媒介,自然不会被天下所知。天长日久,则会被淡忘甚至消失。或者说,国家向海时,海权论有市场,海洋文明兴盛;反之,国家背海时,海洋文明衰微,海权论势必遭禁,以致淡出人们视线。

近代历史上就发生了这样的现象。在传承中我们中断了或丢掉了海洋文明,遗忘了海权而孤守陆地,结果在明清前期“痛失中华制海、强国富民的大好时机。继而痛失西洋,又失东洋,甚至失去了内河与大片国土。”最终由失档、失传转变为失海,沦为半封建半殖民地的中国[13]。鸦片战争的隆隆枪炮声虽然惊醒了以林则徐、魏源等为代表的爱国士大夫,使他们率先放眼世界,但以道光帝为首的清廷上层却仍昏昏然,颟顸无知,虚妄如故[14]。林则徐在禁烟雷厉风行的同时,大开了眼界,发现了天朝人对“西夷”梦幻般的臆想实在可笑、可怜和可悲,一面积极备战,一面亲往澳门调研“夷情”,把目光投向已走上工业化道路和开创新的海洋文明的西方国家,为知己知彼,战胜对手寻求出路。他秉持“筚路蓝缕,以启山林”的精神,提出“凡以海洋事进者,无不纳之;所得夷书,就地翻译”的方针,组织人力并主持编译了《四洲志》,既掌握了夷情,也介绍了世界情况。近助禁烟取得胜利,远开中西交流风气之先。自此,林则徐被后人誉为中华“开始睁眼看世界的第一人”。林则徐为应对英夷的坚船利炮,先是采用“弃大洋,守内河”而“以守为战”的近海防御战略,并在奏疏中建议“臣等若令师船整队而出,远赴外洋,并力严驱,非不足以操胜算……而师船既经远涉,不能顷刻收回,设有一二疏虞,转为不值,仍不如以守为战,以逸待劳之百无一失也。”鸦片战争失败后,林则徐则认识到败因是“水中无剿御之人,战胜之具”,即无近代“船炮水军”(指近代海军)。为此,他曾上奏组建一支150 艘西式舰船并具独立指挥系统的海上武装力量,还曾从美国人那儿购买了一艘千吨级的“剑桥号”,但奏章被道光皇帝批为“一片胡言”。随即林则徐被革职戍边[15]。但林则徐要筹建近代海军的提议,一定程度上反映了他欲掌控制海权的设想。

1841年7月,被谪戍新疆伊犁的林则徐途径京口(江苏镇江),被好友魏源接入家中,彻夜长谈。魏源在“乘槎天上事,商略到瓯鳧”的诗注中特地指明:“时林公嘱撰《海国图志》”(《魏源集·江口晤林少穆制府》)。魏源果然不负所望,1842年《海国图志》刻本五十卷,1847年刻本增订为六十卷,1852年(咸丰二年)又扩编为一百卷,刊于扬州。此书在国内并未振聋发聩,反而颇受冷遇。恰恰说明当时举国昏昏然和封建社会的没落与腐朽。而此书在日本却受到热捧,被翻刻重印和传播,助推了日本的近代化进程。由此可见,当时处境相当的中日两国在认识西方、维新自强道路上的脚步差距。以致朝廷大员、洋务派旗手之一的左宗棠在《重刻海国图志序》中尚在感叹,“书成魏子殁廿余载,事局如故”,“鸦片之蛊痈,养必溃。酒后益醒,先事图维,罂粟之禁不可弛也。异学争鸣,世教以衰,失道民散,邪慝愈炽,以儒为戏不可长也,此魏子所谓人心之寐患,人才之虚患也。”所以,需要重刻《海国图志》,以宣传《海国图志》的精神来唤醒“酒后梦中”的“人心”,需要更多的魏子(魏源)人才。魏源在《海国图志》中以边介绍“西夷”情况,边主张“避敌外海所长,诱敌深入内河陆岸,聚而歼之”战术,指出“英夷所长在海,待诸内河,待诸陆岸,则失其所长,乃明人御倭者不知御之于外,而今日御英者,又不设伏于内。故天下实效之事,必与庸众之议相反”(《海国图志·筹海篇一·议守上》)。同时提出了“以夷攻夷、以夷款夷、师夷长技以制夷”(《海国图志·原序》)的战略主张,并明确提出了要“使中国水师可以驶楼船于海外,可以战洋夷于海中”(《海国图志·筹海篇三·议战》)的海权主张。魏源在《海国图志》中已经系统地论述了应对外夷入侵的海防之策及其重组水师之策,并且提出了用海陆统筹之法实施海防的海权观。

魏源之后,有1848年徐继畬撰《瀛寰志略》,更精确地介绍世界地图及重点介绍海洋国家地理、物产、社会、人文和到达航程,《瀛寰志略》还成为近代重要的海洋教科书。随之,又有部分士大夫的进一步觉醒,梁廷枏《海国四说》和《夷氛闻记》、林福详《平海心筹》、桂文灿《海防要览》、姚莹《康輶纪行》,丁日昌《创建轮船水师条款》(《筹办夷务始末·同治朝》)、李鸿章《筹议海防折》、郭嵩焘《使西纪程》等醒世之作相继面世。尽管各自处境与影响不尽相同,但在总体上还是为洋务运动的兴起和近代海权观的树立播下了启蒙的种子,起到了唤醒民族、向海自强的推动作用,奠定了近代海军建设的理论基础。

图7 《建国方略》《建国大纲》刊行本

图8 中山先生改《建国方略》之《实业计划》付印稿

近代海权论的竭力倡导者莫过于伟大的革命先行者孙中山,他倾其一生为倡导海权、振兴中华而奋斗。他说:“自世界大势变迁,国力之盛衰强弱,常在海而不在陆,其海上权力优胜者,其国力常占优胜”。他生前撰写的《建国方略》、《建国大纲》充满了“海权思想、海防战略和振兴海洋经济构想”;他曾“伤心问东亚海权”。并于1919年9月在为姚伯麟《战后太平洋问题》一书作序时,特别指出:“何谓太平洋问题?即世界之海权也。海权之竞争,由地中海而移于大西洋,今后则由大西洋而移于太平洋矣。昔时之地中海问题、大西洋问题,我可付诸不知不问也;惟今后之太平洋问题,则实关于我中华之生存,中华国家之运命者也。盖太平洋之重心,即中国也;争太平洋之海权,即争中国之门户权耳。惟握此门户,则有此堂奥、有此宝藏也。人方以我为争,我岂能付之不知不问乎?姚伯麟先生有鉴于此,特著《战后太平洋问题》一书,以唤起国人之迷梦,俾国人知所远虑,以免近忧焉。其救国之苦心,良足多也,故喜而为之序。”此序写于95年前,能如此立论和预言中华海权的利害,可谓高屋建瓴,震古烁今,其海洋思想的超前瞻性,令今人汗颜,非今人可以比肩!(未完待续)