大道至简 宗汉润和──修复专家陆宗润先生侧记

文/李震

陆宗润简介

1972-1988年任职于上海博物馆,从事古今书画的修复装裱工作,1989年东渡日本,综合中日两国优良的修复装裱技术及西方前沿修复理论开创了更为完备的艺术品修复体系。现任日本大阪汉和堂书画修复工作室社长、日本安田女子大学日本文学部客员教授、日本京都造型艺术大学特别讲师、中国艺术研究院硕士导师。

陆宗润先生旅居日本近三十年,如今慢慢将工作与活动的重心移回祖国大陆。我作为晚生后学,有幸能接近这位成功解决了中国书画修复四大难题、经手过数以百计的国宝级书画碑帖、一身传奇故事的修复大师,见识他的学问与收藏,还有他做人与做事的品格,常有“听君一席话胜读十年书”的收获。

作为艺术史系的学人,尽管我的专业不是中国书画史方向,但对中国书画史的研究方法,从传统的考据到现代的风格分析、图像学研究等等路数,也还算有所涉猎。我读书时就觉得,我们的教材与市面上的画册中永远只能看到画心,看不到装裱形制。当然对于注重研究图像与文化的路数来说,装裱形制可能并不重要,多数人甚至意识不到古字画背后有一层叫“命纸”的东西存在,当然更不会知道艺术史上那些耳熟能详的作品能够保存到今天,其背后都有什么人付出了什么样的心血。我如果不是听陆先生提起,也不会知道修复过大名鼎鼎的马王堆帛画之人叫窦治荣,是先生的老师之一。陆先生说当年此画出土时只要稍有不慎,就会造成无法挽回的损失。像这类故事,陆先生不但目见耳闻无数,而且从协助师傅到亲自操刀之事,不在少数,只是他极少居功自负,只是聊天时当故事讲给我们晚辈听听而已。

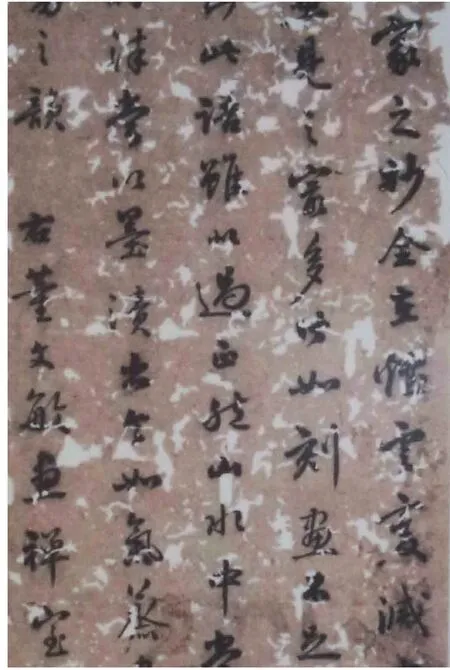

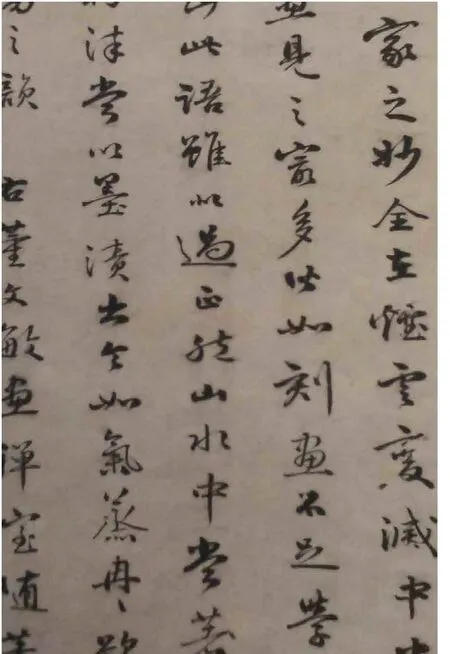

书法作品修复前,残损不全

书法作品修复后,完整

陆先生一辈子在与物打交道,并常以手艺人自居,却从来没有停止过读书治学。先生常说平时要注意收集资料,并且强调多听多学,学以备用、学以致用,这样才不会陷入“书到用时方恨少”的窘境。先生在上个世纪70年代进入上海博物馆当学徒时,只有中学文化水平,却靠着一部四角号码字典,在前辈学者的指导下,从学认繁体字开始,大量阅读上海博物馆藏的相关古籍文献。我曾看过他当年用工工整整的楷书抄写的四本读书笔记,自愧我辈后学恐无此毅力。今天他四处讲学,能把装裱名实之变的历史讲得远比前人清楚,弱冠之年的那四本笔记功不可没。而更让我佩服的是,先生竟然把日译本的布兰迪《修复的理论》给啃了下来,从理论的高度来思考修复的问题。他花了三年的时间,把中日书画修复的历史演变和技术特点,用国际通用的学术语言来说服日本人接受中国装裱与中国文化,接受他的修复理念。从此,日本博物馆藏的中国书画几乎全在汉和堂手里,重新恢复成汉唐装裱的本来面目,而不必再让日本的修复师裱成大和装了。在我看来,陆先生实际上是用平和却锲而不舍的方式,为中日文化交流作出了重要的贡献。

澳门全景图修复前 房屋部分严重残缺、错位,画面混乱;常年尘污积累造成画面下部海水船只部分不清晰

澳门全景图修复后 可清晰看到层层叠叠的房屋,船只及船上的船员都再现出来,金线描绘的海水也能看到

陆先生常常强调修复工作需要全面地分析作品本身的“症状”,修复师需要具备从材料到文化史知识到艺术修养等等的综合素质。所以陆先生常说:清洗难道就是全都“纸白板新”吗?清洗古画洗到什么程度,应该有一个标准,至少是相对的标准。为此陆先生提出应该区分“古色”与“污色” 两个概念。陆先生指出古色是艺术品在传承过程中被污染后逐步形成的。当古色的分布状态或累积到一定的程度,掩盖了作品的艺术形象,影响了作品的审美价值时,就变成了污色。修复时要根据实际情况进行辩证地分析。在实践中,他找到的标准就是以画面上最干净的那一块区域作为清洗的底线。这一原则看似简单却又极客观,他常用“吾随物性”来表达他的修复思想。可以说也是一种大道至简的智慧。

这种智慧在陆先生的许多可谓传奇的修复案例中都有体现:比如他早年在日本时,曾经奉公司之命清洗一幅被霉菌污染了的水彩画。既要去除霉斑,又要保存颜色,这几乎是不可能完成的任务,因为水彩画不比国画,遇水即化。陆先生硬着头皮想办法,最后还真把问题给解决了。而方法竟然是仗着他所掌握的那点化学知识。

对先生来说,这些都只是在不得已而为之的情形下迎难而上的小成果。他真正认为自己可以“毕业”的工作,则是2012年完成的《匏庵雪咏图》的修复。关于这件出于明吴门三大名家——吴宽、周臣和文徵明——之手的传世名作的修复过程,以及解决四大世界性书画修复难题的成果,已经见诸报道,在本文之后,还会有专门介绍陆先生的纪录片详述,况且即便陆先生自己来讲,也要讲上至少半天时间,我一介外行,尚无复述的能力。在此只说几个普通读者可以理解的方面:首先,书画上的红霉是公认难以清洗的,书画只要长了红霉便等同于患了绝症。而陆先生用特殊的方法把红颜料上的红霉洗掉,还不伤及红颜料本身,我相信即使是不懂行的人也能明白这是一项怎样的绝技吧!其次,先生在对画本身的解读之细,若非听他讲座,是很难体会他心思之缜密、眼力之高明的。比如画中所绘的是什么季节、什么时辰下的环境,阳光从哪个方向照下来等等细节,对他来说都是画中不同区域清洗到不同程度的重要依据。例如茅屋上压的是雪,那么清洗时就要注意边缘线不可太硬太明显,这样清洗后还能让人看到,作者下笔时是希望观者能体会到雪的厚而蓬松之感的。左上方的暗色也并非完全是污色,还有作者为了体现了午前阳光下雪化而成的水汽的那种朦朦胧胧的空气效果而略有晕染的笔触,若不悉心体会这样的意图,很可能就把整个左上方都洗成留白,意境顿失了。

另外,此画不但出于名家之手,更出于名人旧藏,陆先生把其辗转流传于光绪帝师翁同龢之手,以及其后的流入美国,到最后的回归祖大陆的收藏流传史,都考据得一清二楚,简直就是一份艺术史个案研究的上乘之作。事实上陆先生经手的许多作品背后,都是一段可以填补空白的艺术史研究个案,其学术价值不可估量。此外他关于日本大谷探险队的历史及其在中国所获的字画(包括敦煌的经卷)的流传史,都有较深的研究,只是先生自己分身乏术,未能一一著文,却常借讲课之机,慷慨地向学子们指出研究的线索与根据,以及相关的资料出处,若遇上有心人,甚至足以写出有份量的艺术史博士论文来。在这样一件作品的修复过程中,陆先生的修复工作就体现了技术、艺术与学术的相互支持与结合,颇应了魏源“技可进乎道,艺可通乎神”的名言。

陆宗润先生在清洗古画

陆宗润先生在灯光台前修补古画

水彩画修复前 生霉脏污

水彩画修复后 去除霉污保留了古色

书画修复与装裱有一部分内容是关于材料研究的,它的意义远不止限于修复本身,因为这其实是中国古代书画鉴定极为重要的依据之一。据我所知,中国古代书画史最重要的问题当属真伪问题,因为被定为宋元甚至明清的大量传世品,其断代与真伪仍然是有争议的。据说哪怕是像徐邦达、谢稚柳这些目鉴了得,以“望气派”闻名的鉴定大师们,在对作品下断言时,说完了气韵笔墨功力后,也常常会加一句从材料上看如何如何。陆先生曾对我说,这些鉴定国手对材料都有自己独到的研究,目鉴时其实看的都是材料上最微妙之处,只不过下断语时不说破而已。

陆先生随手拿出用手机在博物馆里拍的图片就能告诉我,某某作品的材料与创作年代不符,某些被写入美术史教材的作品,肉眼就能看出挖补作伪的痕迹,或是印泥年份不够等等。像某书画学术研讨会,对某件已经成为美术史的标准件的作品,陆先生从材料的角度提了几个问题:为什么几方相隔几百年的印章的印泥颜色竟是一样的?乾隆皇帝的印,从痕迹看盖得很草率,并且印泥根本不是宫廷用的朱砂,而是红颜料,乾隆会因为印泥用完了临时用颜料来盖印吗?几个问题下来,四座顿时鸦雀无声。陆先生私下还对我说,其实许多展览中展出的那些已经位列美术史的作品,有相当一部分是存在问题的。

从风格笔墨断代与断真伪有一定的局限性,很多时候会陷入“打不完的官司”的僵局中;而如果能先从材料入手,就有可能在一个坚实的基础上来做进一步的研究工作。陆先生在材料方面则付出过一般人无法想象的努力。我知道单单是为了研究印泥,他就不惜代价收藏了许多珍贵的印谱,将印泥多少年才能干透、多少年一变色的规律给摸清楚了,而且争取对于不同年份的印泥会变成什么颜色建立一个标准的序列,单是印泥里有没有加蓖麻子油,就是一个非常重要的断代依据。而这样的问题除他之外很少有人能研究到这个程度,所以许多东西根本逃不出他的法眼,甚至有作伪的碑帖,他连作伪所用的工具是直径几毫米的拓包都能告诉我。陆先生有一个理想,那就是想将修复专业建成一门学科。如果能够建成,它的意义将是多方面的,单是其中的材料学研究,就有可能在将来成为重新整理中国古代书画史的重要依据。

陆先生一直希望通过自己的努力为修复这门学科打下一点基础。而对陆先生来说,现实实在是不容乐观。不说别的,单就装裱使用的粘着剂对书画的影响这样的关键问题,业内都少有人关心过。先生曾著文讨论指出,目前装裱的主要黏着剂有浆糊、海藻溶胶和甲基纤维素,后两者由于会有化学成分残留在被修复的作品上,极不利于书画长久的保存。即便是浆糊,现在有些修复者使用的是化学浆糊,同样会有化学成分残留在修复品上。而古人修画用的都是手工调制的浆糊,加入特殊的材料后还可防虫防蛀,完全干透后会变成无害的淀粉。一过程需要二百年,二百年后再裱一次,就又可以保存二百年,不会伤及作品。而目前日本和台湾的书画修复,由于过于相信西方的科学技术可以解决一切问题,早在半个多世纪前就开始大量使用海藻溶胶和甲基纤维素。甲基纤维素其实就是一种化学合成树脂,日本已经有不少国宝级的文物出现了龟裂,无法挽回了,那么在台湾被某大博物馆修复过的传世珍品,其未来不可能长久的寿命已经可以预见了,只是公众对此并不知情,即使知情也并不会特别关心而已。陆先生常在课上惋惜地说,其实古人有古人高明的地方啊,传统的东西并不能一概否定的,传统技术里包含着古代的科学技术,最新出现的材料不一定是最适用的,科学不是万能的,今天我们许多行为真的是辜负了前人苦心保存下来的遗产啦!陆先生在大阪的汉和堂就从来只用他还原出的古人浆糊配方,又加以改良后制成的汉和堂浆糊。这么多年他四处讲学、著文、以及在各种适当的场合,只要有机会就会呼吁业内业外人士都应该重视黏着剂的问题,因为很可能在不久的将来,许多国宝我们就再也看不到原作了。

陆宗润在调查敦煌古代写经卷

对于我这样的外行来说,要说完全了解清楚陆先生的专业成就与学术成果,显然是力不从心。而陆先生不但技术一流,还能作学术研究,而且无论是金石考据还是历史研究,都不逊于一流的美术史与历史学者,这一点,我唯有仰止而已。他的《<瘗鹤铭>新解》把关于《瘗鹤铭》原石的来龙去脉与不同版拓本的流传史给讲透了,还通过实地考察,对“水前本”和“水后本” 的原石位置以及有一块碑石落水的位置作了最合理的解释,这也就间接解释了历史上为什么会有不同的观察者对《瘗鹤铭》石刻内容有不同的记述的原因。可以说,这个《新解》是把《瘗鹤铭》能讲清楚的地方都讲清楚了,尚未讲清楚的地方可能永远也讲不清楚了。对于普通读者来说,要读懂陆先生这篇《新解》中对每一个字的笔划与现状的研究,恐怕是很困难的,但里面有一点可以充分体现前文所提到的先生“大道至简”的高明之处:《瘗鹤铭》作为残碑,传世的文本内容有缺,所以关于其文字全本的推测有不同的版本,字数差别不小,争议颇大。陆先生想出了一个前所未有的办法来把问题简单化,那就是在现有的残石所还原出来的碑刻上,先按照总面积计算到底能容纳多少字,最后得出结论此碑最多能容一百余字。这就把问题缩小到一个合理的范围,更方便进一步研究了。这样轻巧的运思,值得我们读书人借鉴,至少让我感受到了如何做学问才不是死读书。

《<瘗鹤铭>新解》,发表于《中国书法》2013年第9期,页54-74

陆宗润先生教学生修复古画

陆先生具有日本文部省认可的教员资质。从2001年开始,陆先生一直在日本安田女子大学任客座教授,他给学生打学分有一个原则,就是每年一定给一位家境一般的、相貌平平、智力可能也只是中等,但做事特别认真的学生评一个“秀”。所谓“秀”,是学分里最高的等级,日本大学规定一个“秀”可以抵消一门课的不及格,并且“秀”的数量是按学生的比例严格控制的。所以对日本的大学生来说,要得一个“秀”并不容易。陆先生说作为中国老师,他更应该公正的对待最认真的那个学生,不要让老实人吃亏。他始终认为,人哪怕笨一点都没关系,只要肯认真做事,就一定能教好。有一件连他自己都没有想到的事情是,他七年前曾给一位普通的女学生评了个“秀”,七年后这位已经是高中老师的女学生竟然回来拜访,并告诉先生她其实一直很不明白,以她的资质和成绩为什么能得到一个“秀”,这位中国老师是根据什么给她这个成绩。她唯一一张奖状就是因这个“秀”而得来的,她一直非常珍视地贴在家里的墙上。得一个“秀”,对最优秀的学生来说可能只是锦上添花,对于中等智力的人则很可能会是非常大的鼓励。其实多数的学生都是中等智力的人,他们是社会的中坚。陆先生以公正、公平的态度来对待每一个学生,学生当老师后也以这种态度对待他们的学生,正能量如此传递下去,将会是莫大的财富。学生也给陆先生一个公正的评价。日本学校有严谨的评分制度。学生上完课后会填写一份学校指定的教师评分表,并放入密封信封中,送到学校教务科。今年,陆先生的选课率达到100%,而55名学生们给陆先生的综合评分是4.931,远远高于学校平均的4.466。

从技术到艺术,再从艺术到学术,陆宗润先生用数十年的时间走出了自己传奇的艺术人生。可是相比于高超的专业素养,在和陆先生的交流交往中,笔者更多体会到的,是先生身上自强不息的民族精神,和心无旁骛的治学态度。正所谓“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”。