跨越“中等收入陷阱”:理论、经验和对策——基于44个国家的跨国实证分析

代法涛

(南开大学 经济学院,天津300071)

一、问题的提出

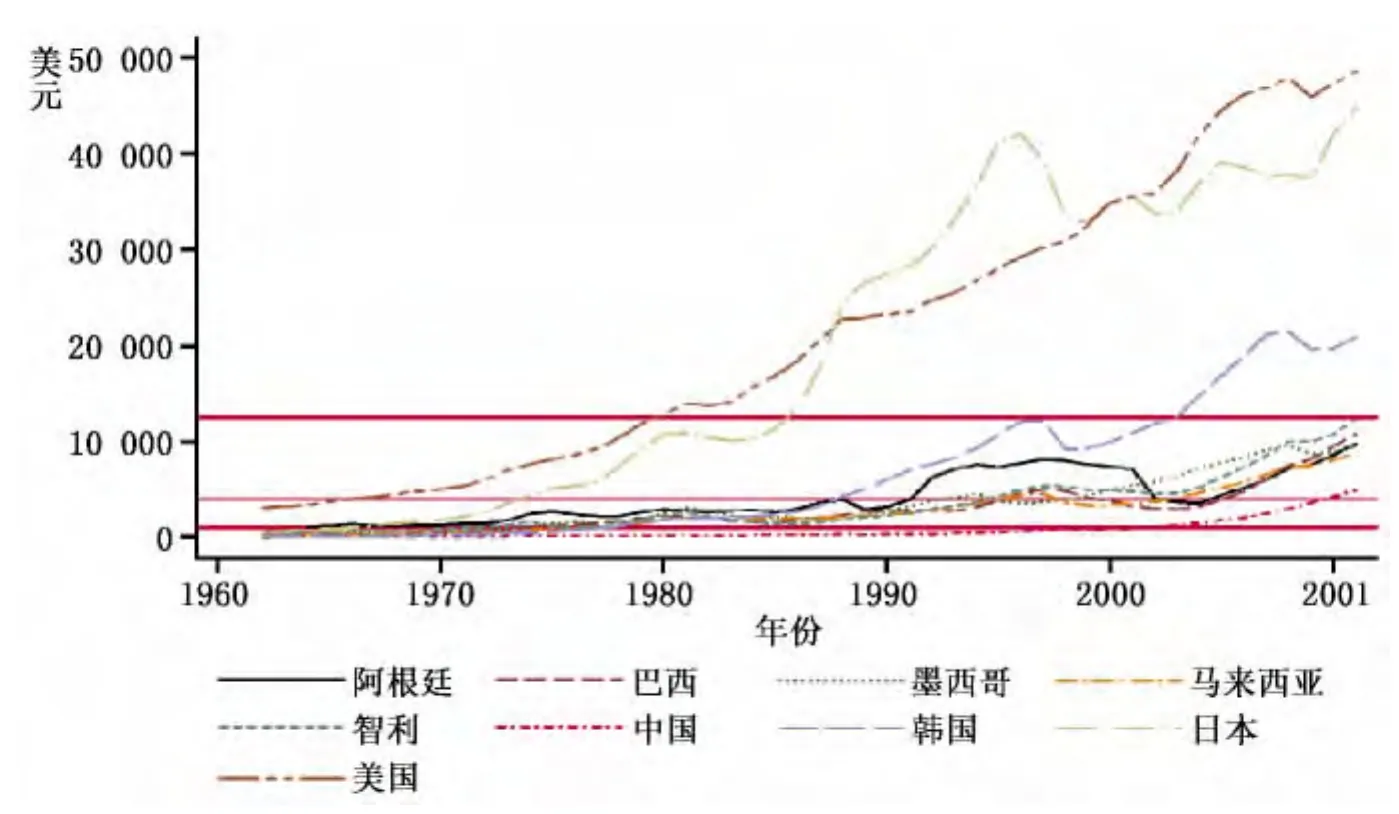

中国人均国民收入2010年达到4 240美元,按照世界银行最新标准,①中国已经进入上中等收入阶段。2012年,中国GDP增速为7.8%,创下13年来新低。与此同时,人口老龄化加快,持续高投资率的投资边际效益下降,收入分配差距拉大,资源约束、环境等问题凸显。在此背景下,中国能否顺利跨越“中等收入陷阱”成为中国经济理论界关心和思考的一个严肃话题。鉴于此,研究“中等收入陷阱”的国际经验和教训具有十分重大的理论和现实意义。

近年来,主流文献一直致力于分析影响经济增长的长期因素。Bloom等(2000)和Mason(2001)研究发现“东亚奇迹”和这些国家年龄结构的巨大转变有关。Higgins(1998)、Kelley和Schmidt(1996)发现一国储蓄率和人口结构具有非常强的相关性。Bloom 和 Williamson(1998)、Bloom和Canning(2004)等也都发现人口结构和经济增长息息相关。Demetriades和 Mamuneas(2000)、Roller和 Waverman(2001)、Calderon和Serven(2004)、Erget等(2009)发现公共投资与经济增长有强烈的正相关性。Bussiere和Fratscher(2008)则研究了金融开放和经济增长的关系。中国经济增长与宏观稳定课题组(2008)指出 “福利赶超”易使一国落入“中等收入陷阱”,蔡昉(2011,2013a,2013b)则提出中国要实现创新驱动的新古典经济增长模式。

20世纪90年代,新制度经济学兴起,一些学者在新古典的基础上提出制度是影响一国经济增长的重要变量(Buchanan和 Tullock,1962;North,1981,1990;DeLong和 Shleifer,1993;Knack和 Keefer,1997;Mauro,1975;La Porta等,1997,1998)。研究经济增长和发展始终未曾离开发展经济学的视野(Harris和Todaro,1970;郑秉文,2013)。Masahiko(2012)把东亚式的经济发展分为马尔萨斯贫困陷阱阶段、政府主导经济发展阶段、库兹涅茨结构变迁阶段、依靠人力资本发展阶段和后人口红利阶段。林毅夫(2012)从新结构经济学的视角对发展中国家的经济增长作出了理论解释。在实证研究方面,学者们主要侧重于各种因素对经济增长的影响分析(倪国华、郑风田,2012;邸玉娜、李月,2012;伍业君、张其仔,2012)。基于Hausmann等(2005)的工作,Eichengreen等(2012)定义了经济增长放缓必须满足的三个条件。在此基础上,Shekhar等(2013)将制度、人口、基础设施、宏观经济环境和政策、经济结构、贸易结构等纳入研究框架。

图1 主要国家人均GNI变 动趋势

总体而言,既有的一些基于严格新古典框架分析经济增长的文献缺乏对“中等收入陷阱”这一特定经济增长阶段的本质描述,另一些专门分析“中等收入陷阱”的文献又流于现象描述,专门的实证文献仍是门可罗雀。本文的边际贡献主要体现在以下三个方面:第一,在理论上,基于“中等收入陷阱”的一系列典型化事实,本文提出多个理论假说,以期更加有效地解释“中等收入陷阱”这一重大的发展经济学概念。第二,在方法上,与Eichengreen等(2012,2013)和Shekhar等(2013)不同的是,本文运用了固定效应、系统GMM和差分GMM等多种计量方法,并对模型进行了稳健性检验。计量结果很好地验证了本文提出的理论假说。第三,在变量的选取上,本文直接采用人均GDP年增长率作为被解释变量,而不是沿用上述两篇文献利用人均GDP增长率得到的反映经济增长是否放缓的虚拟变量作为被解释变量,从而有效避免了上述两篇文献没有区分经济增长放缓的弊端,为既有的关于“中等收入陷阱”的实证研究提供了有价值的补充。

二、“中等收入陷阱”典型化事实与理论假说

在消费结构上,与20世纪60、70年代相比,一些拉美国家如阿根廷、巴西、智利、墨西哥的消费结构都呈下降的趋势。阿根廷在1960年消费占比为67%,20世纪90年代前后消费占比为80%左右,1992年达到顶峰,消费占比为82%,到2011年下降到60%。巴西在1960年消费占比为60%,1967年达到72%之后就一路下降,2011年消费占比为60%。其他两个拉美国家智利和墨西哥情况类似,都是由20世纪60年代的消费占比高峰分别下降到2011年的64%和60%。亚洲陷入“中等收入陷阱”的典型国家马来西亚1960年的消费占比达到64%,接下来两年达到67%,之后便一路下滑,到2011年仅为47%。同为东亚国家的中国消费结构情况与之类似,1970-1977年消费占比达到63%左右,之后则呈现逐步下降的趋势,2011年消费占比为34%,比马来西亚还低了13个百分点。值得注意的是,跨越“中等收入陷阱”的典型国家韩国在20世纪60年代初期消费占比为83%左右,之后消费占比也逐步下降,到2011年下降到了53%。亚洲另一个顺利跨越“中等收入陷阱”的国家日本的消费结构则呈现与韩国相反的走势。日本在1970年消费占比还只有49%的水平,之后一路上升,到2011年达到60%。

基于以上事实分析,本文提出理论假说一:消费不振是中等收入国家跌入“中等收入陷阱”的重要原因。中等收入国家的出口战略在一定程度上快速拉动其经济增长,但长期而言必须倚重内需尤其是消费的发展。

再看投资,几个落入“中等收入陷阱”国家的投资率一直处于比较低的水平,基本上在20%左右。东亚两个成功跨越“中等收入陷阱”的国家日本和韩国在经济起飞阶段一直维持30%以上的高投资率。中国自1978年改革开放以来一直维持30%以上的高投资率且持续上升。3个拉美典型的陷入“中等收入陷阱”国家阿根廷、巴西和墨西哥1960-2011年平均投资率分别为21%、20%和22%。阿根廷在1977年投资占比达到最高,为31%,最低年份2002年则只有不到12%。而巴西和墨西哥投资占比分别在1989年和1981年达到最高,均为27%。另一个即将触摸到高收入门槛的拉美国家智利1960-2011年的平均投资率为20%,1997年投资占比达到最高,为28%。东亚两个顺利跨越“中等收入陷阱”的典型国家日本和韩国在1960-2011年平均投资率分别为28%和29%,1991年和1970年两国投资占比达到峰值,分别为39%和40%。而中国在1960-2011年平均投资率更是高达34%,2011年达到最高,为48%。

基于上述分析,本文提出理论假说二:投资依然是中等收入国家经济增长的最重要动力和源泉,是上中等收入国家跨越“中等收入陷阱”不可放弃的手段。

在政府支出方面,2个拉美和东南亚陷入“中等收入陷阱”的典型国家巴西和马来西亚在1960-2011年政府支出平均占比分别为14.7%和13.7%,超过和接近同期高收入国家日本14.5%的水平,而同期美国的政府支出平均占比则为16.7%。2011年,巴西和日本的政府支出占比都突破20%,分别达到20.68%和20.65%。巴西的高政府支出具有明显的“福利赶超”性质。与巴西相比,另外3个拉美国家阿根廷、墨西哥和智利的政府支出水平则相对低一些,在1960-2011年分别为10.55%、9.41%和11.85%。中国同期政府支出平均水平为12.11%,高于上述3个拉美国家,甚至超过了韩国同期11.97%的水平。

基于上述分析,本文提出理论假说三:同经济发展阶段不相适应的“福利赶超”是中等收入国家落入“中等收入陷阱”的原因之一。

在技术进步方面,阿根廷在1992年高技术产品出口占制造业产品出口比例为7.95%,2011年为7.98%,只增加了0.03个百分点。巴西在1989年高技术产品出口占制造业产品出口比例为6.30%,虽然该国在2001年达到19.25%,但之后又逐年下降,一直降到2011年的9.72%。在1989-2011年长达22年的时间里,巴西高技术产品出口占制造业产品出口只增加了3.42个百分点。墨西哥在1989年高技术产品出口占制造业产品出口之比为10.10%,2011年为16.51%,只增加了6.41个百分点。智利在1990年高技术产品出口占制造业产品出口比例为4.68%,2011年为4.61%,反而减少了0.07个百分点。在1988年,马来西亚高技术产品出口占制造业产品出口比例为40.58%,2011年为43.39%,只增加了2.81个百分点。与之形成鲜明对比的是,1995年,韩国人均GNI突破1万美元大关,达到10 770美元,与经济发展相适应,韩国在1988年高技术产品占制造业产品出口比例为15.94%,2000年为35.07%,增加了近20个百分点。到2011年,韩国高技术产品占制造业产品出口比例为25.72%,与1988年相比,还增加了近10个百分点。中国在1992年高技术产品占制造业产品出口比例为6.44%,2011年为25.81%,20年间增加了近20个百分点。

基于上述分析,本文提出理论假说四:代表全要素生产率的技术进步是上中等收入国家跨越“中等收入陷阱”的关键因素,一国应该根据自身的要素禀赋所决定的比较优势来发展自身具有优势的高技术战略性制造业,以累积更多的技术创新能力。

在城镇化方面,中国在2011年城镇化率刚刚突破50%,达到50.50%,因此,分析城镇化尤其是拉美国家的城镇化发展对中国跨越“中等收入陷阱”有着非常重要的意义。世界银行相关数据显示,1960年,阿根廷、智利和墨西哥三国的城镇化率就分别达到了74%、68%和51%,2011年分别达到92%、89%和78%。巴西城镇化率也于1964年达到50%,2011年达到85%。马来西亚1960年城镇化率为27%,1991年突破50%,2011年达到73%。对拉美国家和马来西亚而言,一边是高城镇化率,一边是深陷“中等收入陷阱”。一个有趣的映照是,韩国城镇化率在1977年突破50%,人均GNI于1978年达到1 240美元,进入下中等收入阶段,到1995年,城镇化率达到78%,人均GNI也于当年达到10 770美元,突破1万美元大关。虽然受亚洲金融危机影响,韩国人均GNI在1998-2000年有小幅下降,但到2003年达到12 680美元,正式跨入高收入国家门槛,之后一直稳步提升,到2011年已经达到20 870美元。

基于上述分析,本文提出理论假说五:城镇化拉动经济增长依赖于良好的制度和市场环境,若该前提条件得不到满足,则过度城镇化有可能会给经济增长带来消极影响。

三、计量模型和描述性统计

(一)计量模型

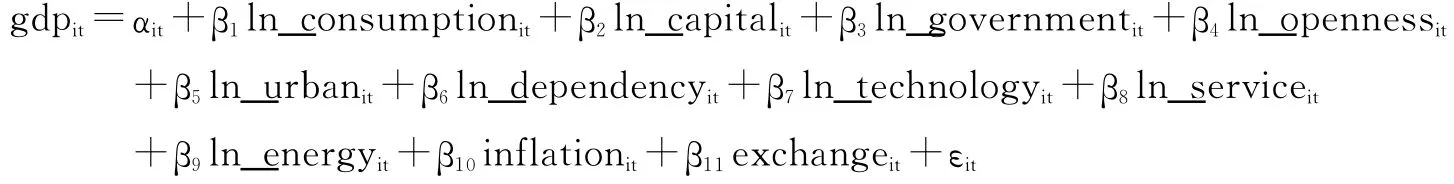

在被解释变量的选择上,本文直接采用人均GDP年增长率,这也是很多经济增长实证文献的做法。在解释变量的选择上,本文沿用了Eichengreen等(2012,2013)和Shekhar等(2013)的理论基础,即认为一个经济体的增长受多方面因素的影响,既包括宏观经济环境和政策、经济结构、贸易结构等宏观经济变量,也涵盖了人口结构、基础设施等二元经济转型的其他动态因素。本文在解释变量的选取上注意到了影响中等收入国家跌入“中等收入陷阱”的主要影响因素,既考虑了影响经济增长的结构性指标,如消费、投资、政府支出、贸易占GDP之比,又考虑了影响一国经济增长的一定历史阶段上的影响因素,如技术变迁、服务业增加值占比、城镇化、道路部门人均能源消耗,同时也选取了如通货膨胀率、汇率等宏观经济变量。

与以往文献选择本国居民或外国居民专利申请量作为技术的代理变量相比,本文选取的高技术产品在本国制造业产品出口中的占比能更有效地反映一国技术进步对经济增长的影响。在典型的拉美陷入“中等收入陷阱”国家,实行错误的出口替代战略、过度城镇化、技术不能及时升级、金融危机等都可能是其陷入“中等收入陷阱”的重要原因,本文在变量选取上均考虑到了这些因素的影响。

虽然既有文献指出制度是影响一国经济增长的重要变量,但由于代理变量在选取上存在诸多争议,本文在计量模型的构建上暂不纳入制度变量,而是假定一国的制度内生于该国经济发展的历史阶段。

基于上述理论基础和数据可得性,本文的解释变量确定为一国家庭最终消费支出占GDP比重的对数、一国总资本形成占GDP比重的对数、一国一般性政府支出占GDP比重的对数、一国贸易总额占GDP比重的对数、一国年度城市化增长率的对数、一国14岁及以下和65岁及以上人口占工作人口(15-64岁)比重的对数、一国高技术产品出口占制造业产品出口比重的对数、一国服务业年增加值占GDP比重的对数、一国公路部门人均能源消耗的对数、一国通货膨胀指数、一国以2005年为基期的汇率指数。

本文构建如下计量模型:

其中,gdpit代表一国人均GDP年增长率,ln_consumptionit代表一国家庭最终消费支出占GDP比重的对数,ln_capitalit代表一国总资本形成占GDP比重,ln_governmentit代表一国一般性政府支出占GDP比重,ln_opennessit代表贸易开放度,即一国贸易总额占GDP比重的对数,ln_urbanit代表一国城市化率(城市人口占总人口比重)的对数,ln_dependencyit代表一国14岁及以下和65岁及以上人口占工作人口(15-64岁)比重的对数,ln_technologyit代表一国高技术产品出口占制造业产品出口比重的对数,ln_serviceit代表一国服务业年增加值占GDP比重的对数,ln_energyit代表一国公路部门人均能源消耗的对数,Inflationit代表一国通货膨胀指数,exchangeit代表一国以2005年为基期的汇率指数,εit是误差项。

(二)数据说明和描述性统计

本文所用的数据来自世界银行WDI数据库,时间跨度为1991-2010年。结合已有文献的研究成果,本文选取了17个典型的跌入“中等收入陷阱”的国家和24个跨越“中等收入陷阱”的国家。其中跌入“中等收入陷阱”的国家拉丁美洲有6个,东欧有4个,非洲有5个,东南亚有2个。为了排除石油等自然资源对人均收入增长的影响,24个跨越“中等收入陷阱”的国家均选自OECD国家,其中欧洲有19个,大洋洲有2个,北美洲有2个,东亚有1个。

17个典型的跌入“中等收入陷阱”的国家分别为拉丁美洲的玻利维亚、墨西哥、哥伦比亚、哥斯达黎加、巴拉圭、乌拉圭,东欧的保加利亚、罗马尼亚、俄罗斯、乌克兰,非洲的阿尔及利亚、加蓬、摩洛哥、突尼斯、南非,东南亚的马来西亚、菲律宾。

24个跨越“中等收入陷阱”的国家分别为大洋洲的澳大利亚、新西兰,欧洲的奥地利、比利时、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞典、英国,北美洲的加拿大、美国,东亚的日本。

阿根廷和巴西在既往诸多经验分析的文献中一直被视为“中等收入陷阱”国家,尤其是被视为拉美跌入“中等收入陷阱”国家的典型,但由于这两个国家的数据存在缺陷,本文暂不将这两个国家纳入计量分析中。

同理,东亚的韩国一直被联合国视为成功跨越“中等收入陷阱”而进入高收入国家行列的典型,但由于数据方面的原因,本文的计量分析也将其排除在外。

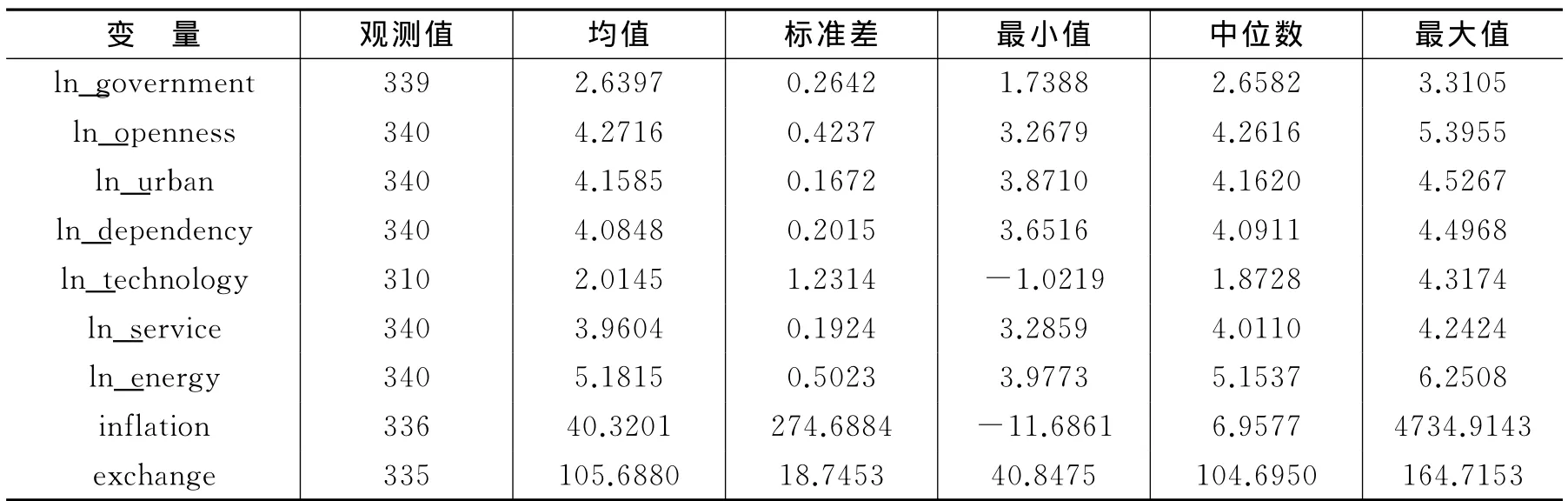

陷入“中等收入陷阱”国家组的描述性统计显示,通货膨胀的标准差远大于平均值,而且最大值为4 734.9143,正常情况下应该视为离群值,该最大值为乌克兰1993年通货膨胀数据,考虑到当时东欧剧变的时空背景,本文依然将该值视为正常值。跨越“中等收入陷阱”国家组通货膨胀的标准差也稍大于平均值,考虑到通货膨胀指标的特殊性,本文亦不做异常值处理。

本文的描述性统计见表1和表2。

表1 陷入“中等收入陷阱”国家组描述性统计

续表1 陷入“中等收入陷阱”国家组描述性统计

表2 跨越“中等收入陷阱”国家组描述性统计

四、计量结果及分析

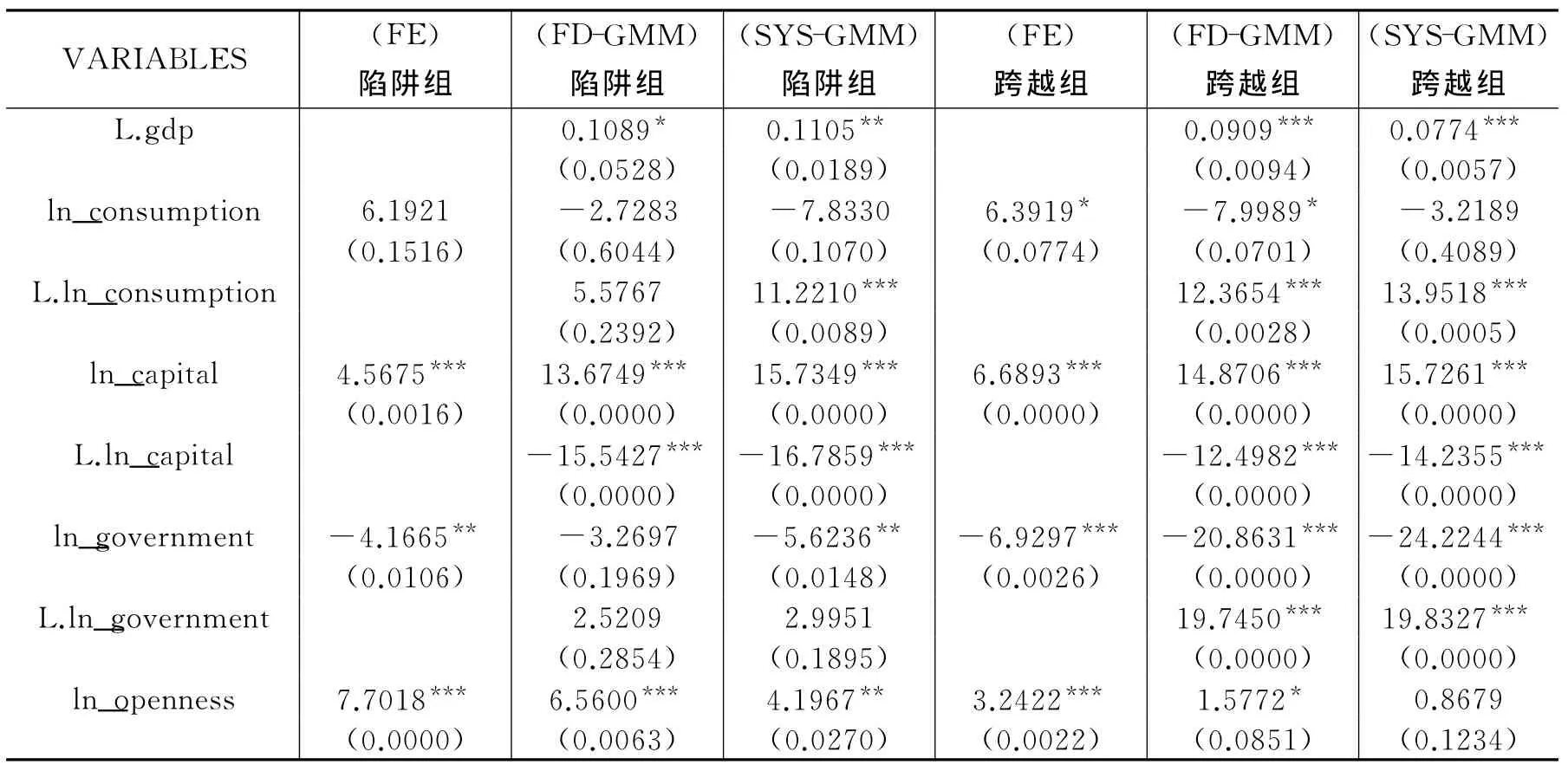

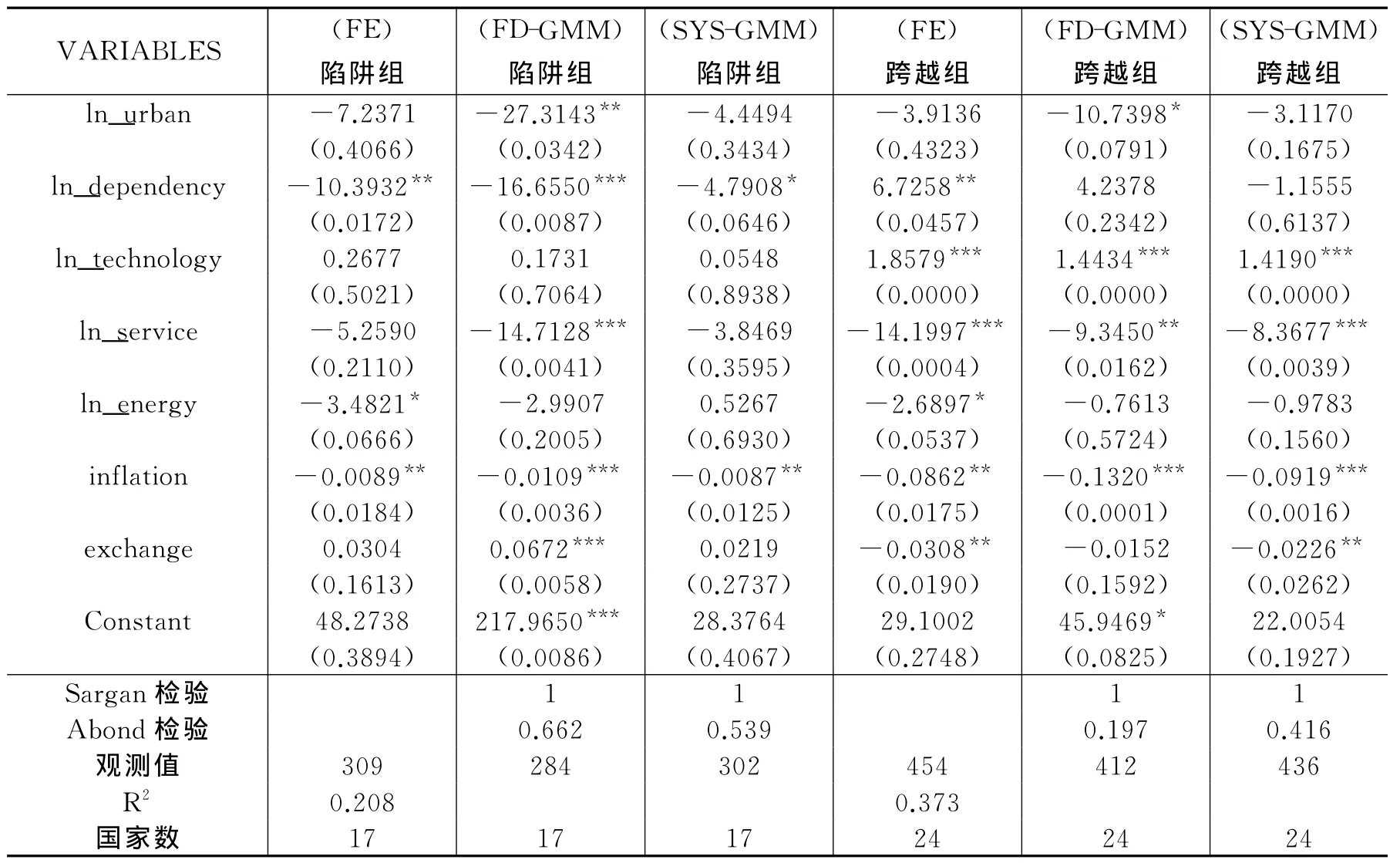

本文样本为面板数据,且Hausman检验结果表明,建立固定效应模型比建立随机效应模型更合适,因此本文采用固定效应模型进行估计。为了更好地处理截面间相关和内生性问题,本文又采用差分GMM和系统GMM方法对两个收入组的数据分别进行了估计。估计后的Sargan检验和残差序列相关检验表明,模型所用的工具变量是有效的,且模型不存在序列相关。估计结果见表3。

消费对跌入“中等收入陷阱”国家组经济增长的影响为正相关但基本不显著,而跨越“中等收入陷阱”国家的滞后一期消费对经济增长的影响在1%的水平上显著为正,两种模型消费对经济增长的拉动系数分别为12.3654和13.9518,大于跌入“中等收入陷阱”国家组对应的系数5.5767和11.2210。分析表明,在已经跨越“中等收入陷阱”国家,消费明显比跌入“中等收入陷阱”国家对经济的拉动作用更显著,且呈增大的趋势。理论假说一得证。对投资而言,两组国家的三种回归结果基本一致,即当期投资对人均GDP增长率的影响在1%的水平上显著为正。跌入“中等收入陷阱”国家投资对经济增长的拉动系数分别为4.5675、13.6749和15.7349,跨越“中等收入陷阱”国家投资的拉动系数分别为6.6893、14.8706和15.7261,回归系数呈增大趋势。分析结果表明,投资对两个国家组人均GDP增长率的拉动作用都很显著,但相比之下,跨越“中等收入陷阱”国家投资对经济的拉动作用更大,这验证了本文的理论假说二。

再看政府支出,两组国家当期政府支出的系数基本上都显著为负,跌入“中等收入陷阱”国家的滞后一期政府支出系数不显著,而跨越“中等收入陷阱”国家的政府支出系数则显著为正,表明跌入“中等收入陷阱”国家的政府支出有可能超出了自身经济发展水平,如拉美国家的“福利赶超”。本文的计量结果和中国经济增长与宏观稳定课题组(2008)的研究互为印证。中国经济增长与宏观稳定课题组(2008)通过构建一个政府福利模型指出,如果政府过快地追求相对发达国家的“福利赶超”,超过企业所能承受的能力,则容易使一国经济发展停滞,进而落入“中等收入陷阱”。本文的理论假说三得到有效验证。

在贸易开放度方面,两组国家的回归系数符号一致,但显著水平却明显不同。贸易对跌入“中等收入陷阱”国家经济增长的影响系数分别为7.7018、6.5600和4.1967,显著性水平分别为1%、1%和5%;而对跨越“中等收入陷阱”国家经济增长的影响系数分别为3.2422、1.5772和0.8679,显著性水平分别为1%、10%和超过10%。上述结果无论是从影响系数上还是显著性水平上都清晰地表明,尚未跨越“中等收入陷阱”国家的经济增长主要靠贸易拉动,而已经跨越“中等收入陷阱”国家的贸易对经济增长的作用在弱化。在城镇化方面,两组国家都仅差分GMM回归结果显著且系数为负,表明城镇化对经济增长的贡献是值得商榷的。拉美国家的过度城镇化就是最好的注脚。在城镇化过程中,如果处理不好就业和经济发展的关系,城镇化只能是变调了的城镇化,并不能为经济增长带来实际的好处。本文的理论假说五得到验证。

在抚养比方面,跌入“中等收入陷阱”国家组的回归系数在三种模型中均为负,且分别在1%、5%和10%的水平上显著,而跨越“中等收入陷阱”国家组的抚养比系数只在固定效应模型下显著且为正。结果表明,中等收入国家高抚养比在一定程度上侵蚀了经济增长的蛋糕,而高收入国家老龄化程度普遍较高,通过提高出生率进而增大抚养比在一定程度上可以促进经济增长。这意味着在经济发展的不同阶段,人口政策应该是相机变化的。但如何变化和拿捏,应该根据自身的具体国情和所处的经济发展阶段来决定。

在结构变迁方面,本文使用了第三产业即服务业增加值占GDP比重作为解释变量。回归结果表明,在跌入“中等收入陷阱”国家组,第三产业占比提升的系数只在差分GMM模型下显著为负,而在跨越“中等收入陷阱”国家组,三种模型下均在1%的水平上显著为负。本文认为一种可能的解释是,第三产业占比的提升造成高收入国家实体经济的空心化,对经济增长造成负面影响。

表3 回归参数估计结果

续表3 回归参数估计结果

在技术进步方面,跌入“中等收入陷阱”国家组的回归系数在三种模型中均为正但不显著,而跨越“中等收入陷阱”国家组则在1%的水平上显著为正,回归系数分别为1.8579、1.4434和1.4190。这说明高收入国家的经济增长呈现明显的技术创新带动的特征,而跌入“中等收入陷阱”的国家则创新乏力。结果表明,代表全要素生产率的技术进步是上中等收入国家跨越“中等收入陷阱”的关键因素,一国应该根据自身要素禀赋决定的比较优势来发展自身具有优势的高技术战略性制造业,以累积更多的技术创新能力。实现由技术创新带动经济增长是 “中等收入陷阱”国家跨越高收入门槛必须要面对和解决的问题。这一结果有力地验证了本文的理论假说四。

在能源消耗方面,两个国家组都只有固定效应模型的回归结果在10%的水平上显著为负。可见,降低能耗、实现经济发展方式转变,是中等收入国家和高收入国家都必须要面临和解决的问题。

在通货膨胀方面,两组国家回归系数均为负,且分别在1%和5%的水平上显著,这印证了倪国华和郑风田(2012)的实证结果。倪国华和郑风田(2012)指出,“抑通胀”应该是中等收入国家的优先选项,是“抑通胀”、“保增长”的重要手段。

在汇率方面,跌入“中等收入陷阱”国家组只有差分GMM模型的回归结果显著为正,其他两个模型皆不显著;而在跨越“中等收入陷阱”国家组,固定效应和系统GMM两种模型的回归结果显著为负。这说明高收入国家汇率波动对经济增长会造成负面影响,而跌入“中等收入陷阱”的国家在一定程度上尚可以借由汇率的贬值来刺激出口,从而实现经济增长。现今一些发达国家推动的量化宽松的货币政策到底能使本国取得何种经济增长绩效还有待观察。

五、稳健性检验

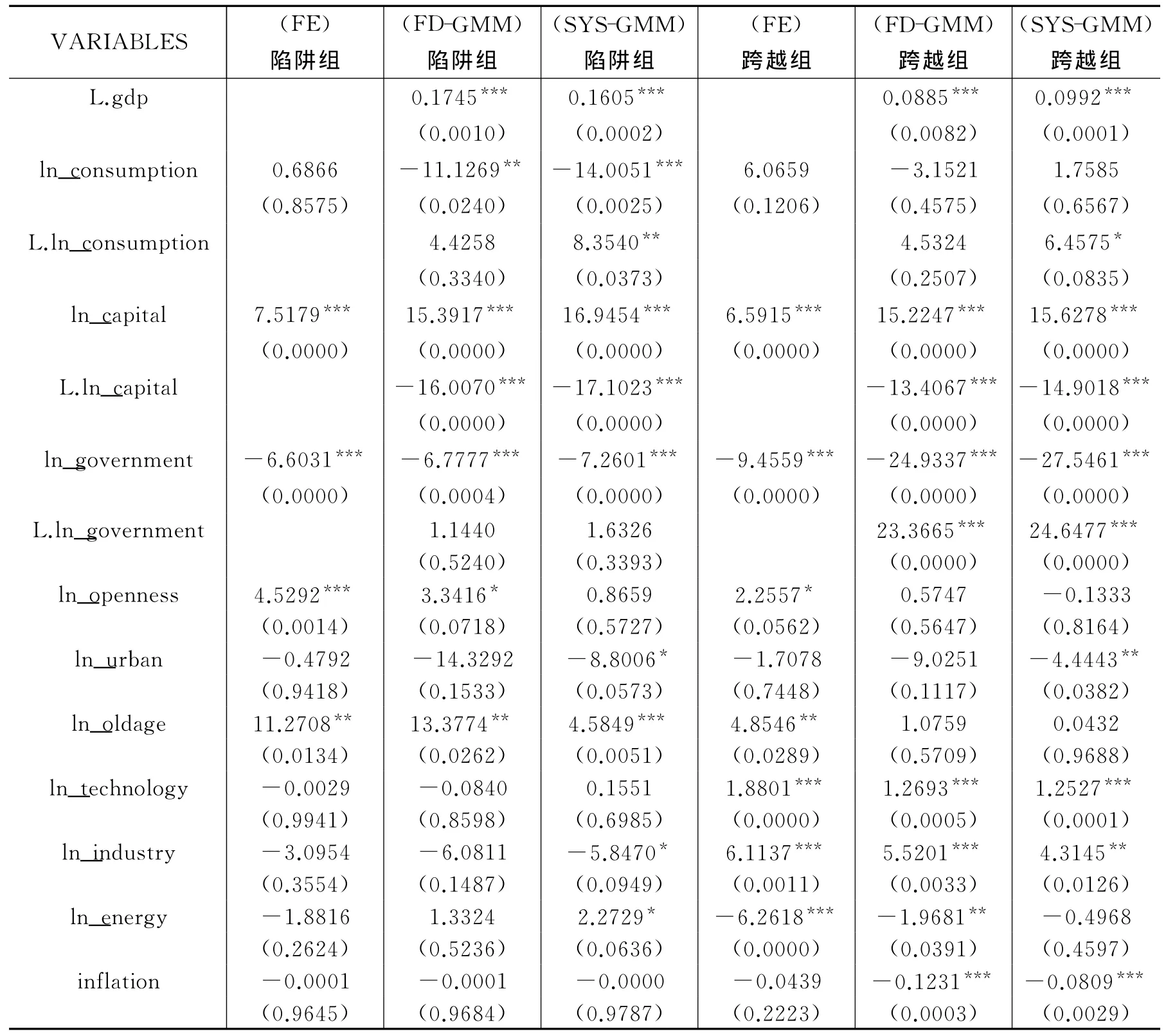

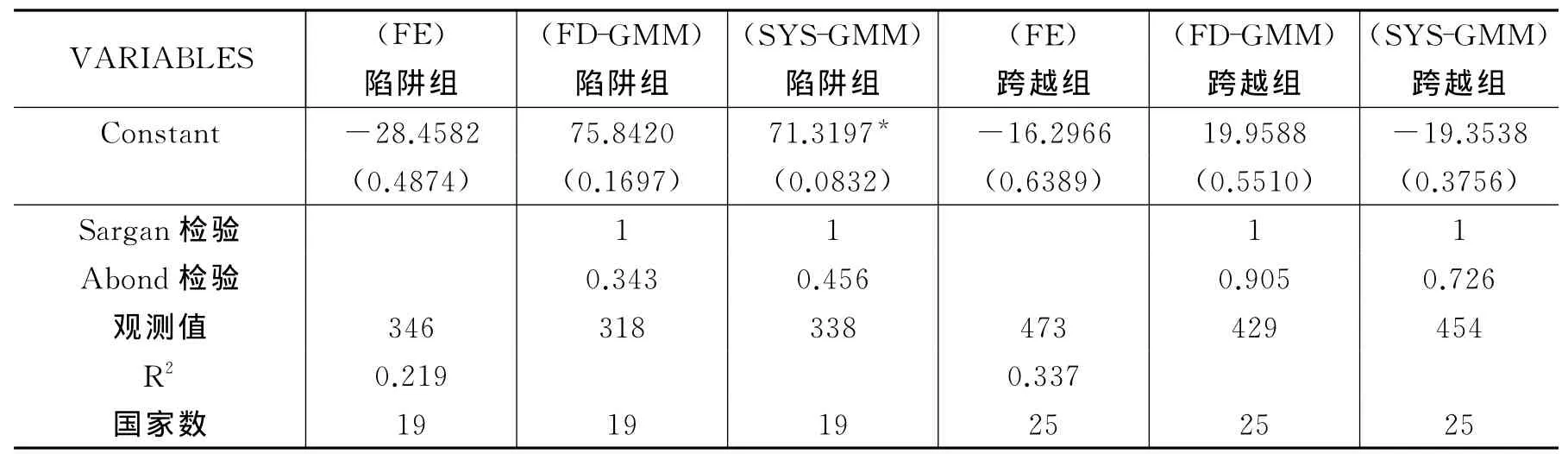

本文在进行了固定效应回归之后,再使用差分GMM和系统GMM对截面数据进行回归,本身就是稳健性检验。除此之外,本文还用替代变量和增加样本的办法进行了稳健性检验。首先,本文使用第二产业增加值占GDP比重的对数(ln_industry)替代第三产业增加值占GDP比重的对数(ln_service)。其次,使用65岁及以上人口占总人口的老龄化指标的对数(ln_oldage)替代一国14岁及以下和65岁及以上人口占工作人口(15-64岁)比重的对数(ln_dependency)。再次,去掉汇率指标(exchange)。最后,增加样本量,跌入“中等收入陷阱”国家组增加了阿根廷和巴西1991-2010年的相关数据,跨越“中等收入陷阱”国家组增加了韩国1991-2010年的相关数据。

Hausman检验结果表明,建立固定效应模型比建立随机效应模型更合适。接下来我们重新使用固定效应、差分GMM和系统GMM模型对截面数据进行了估计。针对差分GMM和系统GMM模型,本文又进行了Sargan检验和残差序列相关检验,结果表明,模型所用的工具变量是有效的,且模型不存在二阶序列相关。

表4给出了稳健性检验结果。有趣的是,老龄化这一解释变量在跌入“中等收入陷阱”国家组三种模型中的回归结果为正,证明中等收入国家人口结构普遍向老龄化演进,最开始抚养比普遍偏高,但随着刘易斯拐点的到来,老龄化程度慢慢提高,而工作人口占比也慢慢升高,所以对经济的影响显著为正。而在跨越“中等收入陷阱”国家组,老龄化指标只有固定效应模型的回归结果在5%的水平上显著为正。

表4 稳健性检验

续表4 稳健性检验

另外,第二产业对经济增长率的贡献在跌入“中等收入陷阱”国家组基本不显著,而在跨越“中等收入陷阱”国家组显著为正,这印证了本文之前的判断,即高收入国家过度发展第三产业容易造成产业空心化,而发展第二产业更能对经济增长产生拉动效应,这也是美国总统奥巴马提出要再造美国制造业的原因。这对中等收入国家而言也是一个警示,切不可脱离实际,一味追求第三产业占比的提升。

稳健性检验结果表明,本文的模型设定和计量结果是稳健而有效的,并再次有力地印证了本文的理论假说。当然,上述计量结果也有遗憾之处,对于影响“中等收入陷阱”的其他因素,如制度和收入分配等,由于数据本身质量的原因,本文的计量模型难以将其纳入,从而难以从量化的角度对其影响“中等收入陷阱”的程度展开跨国研究。关于城镇化的研究也需要深入推进。

六、结论与政策建议

本文利用世界银行WDI数据库中1991-2010年数据,采用固定效应、差分GMM和系统GMM模型,分别对17个跌入“中等收入陷阱”国家和24个跨越“中等收入陷阱”国家进行了回归分析,并通过替换解释变量和增加数据样本等方式进行了稳健性检验,很好地验证了本文提出的理论假说。研究发现,一些发展中国家落入“中等收入陷阱”存在一定的内在机理,而另一些国家成功跨越“中等收入陷阱”也有规律可循。其中,通货膨胀、政府支出和高抚养比对“陷阱”国家的经济增长有明显的负向影响,而技术进步则缺乏显著性。对跨越“陷阱”国家而言,投资、消费、技术对其经济增长呈现明显的拉动作用,本文的主要结论分为以下几个方面:

第一,需求结构方面。在已经跨越“中等收入陷阱”国家组,消费明显比跌入“中等收入陷阱”国家组对经济的拉动作用更显著,且呈增大的趋势。投资对两个国家组的人均GDP增长率的拉动作用都很显著,但相比之下,已经跨越“中等收入陷阱”国家的投资对经济的拉动作用更大。尚未跨越“中等收入陷阱”国家的政府支出有可能超出了自身经济发展水平。另外,尚未跨越“中等收入陷阱”国家的经济增长主要靠贸易拉动,而在已经跨越“中等收入陷阱”国家,贸易对经济增长的作用在弱化。

第二,产业结构方面。第三产业对跨越“中等收入陷阱”国家的影响显著为负,三种模型中的拉动系数分别为-14.1997、-9.3450和-8.3677。第二产业对经济增长率的贡献在尚未跨越“中等收入陷阱”国家组不显著,而在已经跨越“中等收入陷阱”国家组显著为正,三种模型中的拉动系数分别为6.1137、5.5201和4.3145。高收入国家经济高度服务化容易造成产业空心化,这也是美国总统奥巴马提出要再造美国制造业的原因。这对中等收入国家而言是一个警示,切不可脱离实际,一味追求第三产业占比的提升。

第三,技术进步方面。技术进步对“中等收入陷阱”国家的影响为正但不显著,三种模型中的拉动系数分别为0.2677、0.1731和0.0548,而对跨越“中等收入陷阱”国家的影响显著为正,三种模型中的拉动系数分别为1.8579、1.4434和1.4190,呈增大趋势。

第四,人口结构方面。中等收入国家高抚养比在一定程度上侵蚀了经济增长的蛋糕,而高收入国家普遍老龄化程度比较高,通过提高出生率进而增大抚养比,在一定程度上可以促进经济增长。这意味着为适应经济发展的需要,在经济发展的不同阶段,应该根据自身的具体国情适时调整人口政策。

第五,其他因素。城镇化对经济增长的影响在两组国家中都不很明显,且存在负向影响,表明城镇化对经济增长的贡献是需要研究的。能源消耗、通货膨胀对两组国家的影响均为负。汇率贬值对陷于“中等收入陷阱”国家的影响为正,对跨越“中等收入陷阱”国家的影响则为负。

本文的研究对中国跨越“中等收入陷阱”具有十分重要的意义。在实证结论的基础上,本文提出如下一些政策建议:

第一,内需不足是中等收入国家跌入“中等收入陷阱”的重要原因。中等收入国家依赖的出口战略在一定程度上快速拉动其经济增长,但长期而言必须倚重内需的发展。投资依然是中等收入国家经济增长的最重要动力和源泉,是上中等收入国家跨越“中等收入陷阱”不可放弃的手段。政府支出要量力而为,否则会陷入“福利陷阱”,导致发展中国家落入“中等收入陷阱”。

第二,代表全要素生产率的技术进步是上中等收入国家跨越“中等收入陷阱”的关键因素,一国应该根据自身要素禀赋决定的比较优势来发展自身具有优势的高技术战略性制造业,以累积更多的技术创新能力。城镇化拉动经济增长严格依赖于良好的制度和市场环境,若该前提条件得不到满足,过度城镇化有可能会给经济增长带来消极影响。高抚养比对中等收入国家的经济增长起到恶化作用,对高收入国家则起到显著的促进作用。在经济发展的不同阶段,适时调整人口政策显得尤为必要。

第三,在宏观经济稳定方面,上中等收入国家跨越“中等收入陷阱”必须要保持宏观经济的稳定,尤其要注意控制通货膨胀和汇率稳定。在产业结构方面,不要过度追求服务业占比,防止发达国家产业空心化的产生。另外,过度的能源消耗会给经济增长带来负面影响,中等收入国家一定要改变经济发展方式,走可持续发展之路。

中国人均GNI在2010年达到4 240美元,进入上中等收入阶段,今后是顺利跨越12 475美元门槛进入高收入阶段,还是滞留在上中等收入阶段,都还是一个问号。但不管怎样,中国的发展已经到了一个十分敏感的时间窗口。在这个时间点,认真检视中国的发展战略,总结并吸取世界各国发展的经验教训显得尤为必要。同时,注意把控落入“中等收入陷阱”的风险,利用好中国在经济增长过程中的比较优势和战略机遇期,也显得十分迫切。总之,认识和把握“中等收入陷阱”的内在规律,对于中国经济发展方式转变、顺利跨越“中等收入陷阱”进入高收入阶段并最终实现“中国梦”,有着重大而深远的现实意义。

注释:

①根据世界银行2011年最新分类标准,人均国民收入低于1 025美元的属于低收入国家,在1 026-4 035美元之间的,属于下中等收入国家,在4 036-12 475美元的属于上中等收入国家,超过12 476美元的属于高收入国家。若按此标准,目前世界上有36个经济体处于低收入阶段,有54个经济体位于下中等收入阶段,有54个经济体处于上中等收入阶段,有70个经济体处于高收入阶段,其中有31个经济体属于OECD国家或地区。

[1]蔡昉.“中等收入陷阱”的理论、经验与针对性[J].经济学动态,2011,(12):4-9.

[2]蔡昉.中国经济增长如何转向全要素生产率驱动型[J].中国社会科学,2013,(1):56-71.

[3]蔡昉.理解中国经济发展的过去、现在和将来——基于一个贯通的增长理论框架[J].经济研究,2013,(11):4-16.

[4]邸玉娜,李月.跨越“中等收入陷阱”的国际经验分析——基于出口产品密度的视角[J].经济科学,2012,(4):35-48.

[5]林毅夫.新结构经济学与中国发展之路[J].中国市场,2012,(50):3-8.

[6]倪国华,郑风田.通货膨胀与“中等收入陷阱”:家庭福利损失的视角[J].经济理论与经济管理,2012,(3):36-47.

[7]伍业君,张其仔.比较优势演化与经济增长——基于阿根廷的实证分析[J].中国工业经济,2012,(2):37-46.

[8]郑秉文.“中等收入陷阱”与中国发展道路——基于国际经验教训的视角[J].中国人口科学,2011,(11);2-15.

[9]中国经济增长与宏观稳定课题组.中国可持续增长的机制:证据、理论和政策[J].经济研究,2008,(10):13-25.

[10]Bloom D,Williamson J.Demographic transitions and economic miracles in emerging Asia[J].World Bank E-conomic Review,1998,12 (3):419-455.

[11]Bloom D,Canning D.Global demographic change:Dimensions and economic significance.[R].NBER Working Paper No.10817,2004.

[12]Bloom D,Canning D,Malaney P.Demographic change and economic growth in Asia[J].Population and Development Review,2000(26):257-290.

[13]Buchanan J,Tullock G.The calculus of consent:Logical foundations of constitutional democracy[M].Ann Arbor:University of Michigan Press,1962.

[14]Bussière M,Fratzscher M.Financial openness and growth:Short-run gain,long-run pain?[J].Review of International Economics,2008,16(1):69-95.

[15]Calderon C,Serven L.The effects of infrastructure development on growth and income distribution[R].Central Bank of Chile Working Paper No.270,2004.

[16]DeLong J,Shleifer A.Princes and merchants:European city growth before the industrial revolution[J].Journal of Law and Economics,1993,36(2):671-702.

[17]Demetriades P,Mamuneas T.Intertemporal output and employment effects of public infrastructure capital:Evidence from 12OECD economics[J].Economic Journal,2000,110(465):687-712.

[18]Egert B,Kozluk T,Sutherland D.Infrastructure and growth:Empirical evidence[R].CESifo Working Paper No.2700,2009.

[19]Eichengreen B,Park D,Shin K.When fast growing economies slow down:International evidence and implications for China[R].NBER Working Paper No.16919,2011.

[20]Eichengreen B,Park D,Shin K.Growth slowdowns redux:New evidence on the middle-income trap[R].NBER Working Paper No.18673,2013.

[21]Harris J,Todaro M.Migration,unemployment and development:A two-sector analysis[J].American Economic Review,1970,60(1):126-142.

[22]Hausmann,R,Pritchett L,Rodrik D.Growth accelerations[J].Journal of Economic Growth,2005,10(4):303-329.

[23]Higgins M.Demography,national savings,and international capital flows[J].International Economic Review,1998,39(2):343-369.

[24]Kelley A,Schmidt S.Saving,dependency and development[J].Journal of Population Economics,1996,9(4):365-386.

[25]Knack S,Keefer P.Does social capital have an economic payoff?A cross-country investigation[J].Quarterly Journal of Economics,1997,112(4):1251-1288.

[26]La Porta R,Lopez-de-Silanes F,Shleifer A,et al.Legal determinants of external finance[J].Journal of Finance,1997,52(3):1131-1150.

[27]La Porta R,Lopez-de-Silanes F,Shleifer A,et al.Law and finance[J].Journal of Political Economy,1998,106(6):1113-1155.

[28]Aoki M.The five-phases of economic development and institutional evolution in China and Japan[R].ADBI Working Paper No.340,2011.

[29]Mason A.Population change and economic development in East Asia:Challenges met,opportunities seized[M].CA:Stanford University Press,2001.

[30]Mauro P.Corruption and growth[J].Quarterly Journal of Economics,1995,110(3):681-712.

[31]North D.Structure and change in economic history[M].New York:Norton & Company,1981.

[32]North D.Institutions,institutional change and economic performance[M].Cambridge:Cambridge University Press,1990.

[33]Roller L,Waverman L.Telecommunications infrastructure and economic development:A simultaneous approach[J].American Economic Review,2001,91(4):909-923.

[34]Shekhar A,Romain D,Damien P,et al.Growth slowdowns and the middle-income trap[R].IMF Working Paper No.13/71,2013.