激励性规制对中国电信业全要素生产率的影响*——基于省际动态面板数据的实证研究

郑加梅,夏大慰

(1.上海财经大学 国际工商管理学院,上海200433;2.上海国家会计学院,上海201702)

一、引 言

为了鼓励市场竞争,促进电信业健康发展,中国电信业规制改革的一个重要趋势是改革传统的收益率规制,①逐步引入以价格上限规制②为主要特征的激励性规制。通过授予企业一定的自由裁量权,同时允许其分享部分剩余利润,激励性规制旨在激励企业进行技术创新和提高经营效率。那么,中国电信业激励性规制的绩效是否达到了预期?现有激励性规制在哪些地方需要进一步改进?电信业作为我国较早实行激励性规制的网络型产业,对其激励性规制效率的研究最能反映我国实行激励性规制的效果。因此,这些问题的回答,对于完善中国电信业激励性规制政策的制定,以及改善网络型产业的整体绩效具有重要的参考价值。

综观国际趋势,价格上限规制和利润分享规制③等激励性规制在过去20多年间逐渐取代收益率规制,成为电信业主要的规制方式。激励性规制对电信业生产率的影响,也引起了国外学者的大量关注,但研究结论并不一致。有些研究发现美国和拉丁美洲国家电信业引入价格上限规制显著地提高了行业生产率(Majumdar,1997;Uri,2001;Gutiérrez,2003;Seo和Shin,2011),但另外一些研究发现价格上限规制对美国电信业生产率的影响并不显著(Resende,1999;Uri,2002)。利润分享规制一般用来限制电信运营商的本地电话收益,但对生产的效率激励作用并不理想(Sappington和 Weisman,1996;Seo和Shin,2011),甚至会带来较大的消极作用(Majumdar,1997)。值得一提的是,对一些具有垄断性质的电信业务,美国联邦通信委员会在引进价格上限规制时保留收益率约束(Braeutigam和Panzar,1993)。理论模型分析显示这种混合规制方式能同时兼顾分配效率和生产效率(Burns等,1998),但相关证据很少。由此可见,电信业激励性规制的实际效果还需要做更多细致的深入分析。

近年来,中国电信业规制改革渐进推进,增量改革的特征使得多种规制方式并存。2005年8月国内长途电话等部分电信业务资费管理引入价格上限规制④,其他基础业务依然实行收益率规制,接着又在2007年引入固定利润分享规制。⑤因此,一段时期内,我国电信业呈现出收益率规制、价格上限规制和固定利润分享规制等多种规制方式并存的特征。基于此,初佳颖(2006)初步分析认为,收益率规制和价格上限规制并存的混合价格规制对电信产业的效率影响不大。然而绝大部分实证文献都忽视多种规制并存的特征,而只考察单一的价格上限规制对电信业生产效率的影响,并没有将混合价格规制、固定利润分享规制等激励性规制纳入考虑范围之内,这将会导致估计结果出现偏差(Joskow,2005)。不仅如此,由于研究样本数量较小,时间跨度较短,相关研究有待进一步分析。例如,李再扬和杨少华(2010)利用2003-2008年各省市区电信业的面板数据,以2005年电信业引入价格上限规制设置虚拟变量,实证结果表明价格上限规制对电信业技术效率的影响显著为负。常硕和崔静宜(2011)以2005-2009年各地区数据进行实证检验,以2006年为界设置虚拟变量,结果发现价格上限规制限制了电信业生产效率和技术效率的提升。总而言之,国内鲜有文献基于我国电信业规制政策的渐进式改革特征,就激励性规制对电信业全要素生产率的影响进行全面规范的定量分析,这是本文研究的动机。

在此背景下,我们利用2003-2011年中国30个省市区的动态面板数据,就当期和滞后一期的激励性规制对电信业全要素生产率的影响进行经验研究。本文的理论价值和实践意义在于:(1)根据电信业规制改革的渐进性特征,全面考察混合价格规制、价格上限规制和固定利润分享规制等多种激励性规制对电信业全要素生产率的影响,同时控制了市场竞争和产权改革等变量,并采用系统广义矩(GMM)估计方法成功克服规制、竞争和产权衡量变量的内生性问题。(2)激励性规制是电信业规制改革的重点,对其规制绩效的研究,能够帮助我们认清激励性规制实施过程中的问题和不足,从而有针对性地提出完善和促进电信业发展的规制政策建议。

二、电信业全要素生产率测算

(一)Malmquist生产率指数及其分解

Malmquist生产率指数由Färe等(1989,1994)在Farrell(1957)和Caves等(1982)的基础上逐步发展起来的。该指数通过Shephard(1970)提出的距离函数来定义,距离函数表示多投入和多产出的生产技术,同时并不需要有关企业行为标准(例如,成本最小化和利润最大化)的信息。因此,Malmquist生产率指数能够估计多投入和多产出情况下全要素生产率的动态变化,不需要限定具体的函数形式,也不需要投入要素成本和产出品价格等方面的数据。Färe等(1994)计算出非参数形式下Malmquist生产率指数中涉及的距离函数,当生产处于规模报酬不变时,将Malmquist生产率指数反映出的生产率变化分解为两部分,一部分是技术效率的变化,另一部分是技术进步的变化。此后,基于DEA的Malmquist生产率指数及其分解形式成为电信业生产率分析的有效工具(Uri,2001;Calabrese等,2002)。杨少华和李再扬(2010)指出,应用Malmquist生产率指数时必须遵守规模收益不变的前提,当规模收益可变时,Malmquist生产率指数不能反映全部生产率变化。此外,由于电信业具有明显的网络外部性特征,用户效用同时取决于电信服务成本和连接到该网络的其他用户的数量,因此,在规模报酬不变和投入产出任意自由处置的假定下,本文采用面向产出方向的DEA-Malmquist生产率指数考察中国电信业全要素生产率的变化情况。

(二)投入产出指标

本文采用2003-2011年30个省、市和自治区电信业的面板数据,其中,西藏部分数据缺失,没有包括在内。投入产出数据来源于《中国统计年鉴》和《中国通信统计年度报告》。DEA模型中涉及的投入产出指标说明如下:

1.产出指标:电信业务总量。现有文献在产出指标选取上略有差异,国外学者一般采用电话通话时长作为产出指标(Majumdar,1997;Uri,2001;Seo和Shin,2011),国内研究的产出指标则选取电信业务收入(Lam和Shiu,2008;郑世林和张昕竹,2012)、电信用户总数(常硕和崔静宜,2011)和电信业务总量(李再扬和杨少华,2010)。我们主要参考李再扬和杨少华(2010)的方法,采用能够表现总体经济效益的电信业务总量作为衡量产出的指标,并以2000年不变价格为基础,依据《中国通信统计年度报告》中的资料计算得到各年度产出。

2.投入指标:包括资本投入和劳动投入。按照现有文献通常的做法⑥和数据可获得性,资本投入主要选用固定资产投资,包括四个方面:局用交换机容量(万门)、长途电话交换机容量(路端)、移动交换机容量(万户)以及长途光缆线路长度(公里)。劳动投入一般利用电信职工人数来衡量,而中国电信职工人数的可靠数据很难获得。《中国统计年鉴》公布的数据中,2003年以前电信业和邮政业的职工人数合并在一起,很难分离得到电信业的职工人数。而2003年以后的职工人数也是电信和其他信息传输服务业的综合数据。为保证统计口径的一致性,本文研究的时间段为2003-2011年,职工人数所使用的数据是电信和其他信息传输服务业的合并数据。由于DEA方法计算得到的效率是一种相对效率,只要历年数据的统计口径一致,对最终结果的影响不大。

(三)测算结果与分析

基于上述投入-产出指标,我们利用DEAP2.1软件计算得到全要素生产率指数(TFPC)(Malmquist生产率指数)、技术效率指数(EFFC)和技术进步指数(TEC)。具体结果汇报于表1。

表1 2004-2011年电信业省际全要素生产率指数及其分解

从表1可得到,2003-2011年电信业全要素生产率年均增长13.4%,技术进步率年均增长11.9%,技术效率年均增长1.4%。由此可见,电信业省际全要素生产率增长主要来源于技术进步,技术效率的作用偏低。这表明较低的效率水平使得中国电信业的发展远没有充分地挖掘出现有资源和技术的潜力。因此,利用效率改善提高电信业生产率增长还有较大的空间。就变化趋势而言,全要素生产率增长速度在2004-2009年不断下降,直到2010年才出现短暂上升,这可能与2010年中国电信业务资费管理方式基本实行价格上限规制有关。整个期间技术进步经历了先下降后上升的迂回波动过程,技术效率的提升速度呈现出波动下降的趋势。

表2 2003-2011年各地区不同时期电信业全要素生产率指数及其分解情况

考虑到电信业规制改革的渐进特征和地区差异,我们分三个时期分析东部、中部和西部三个地区电信业全要素生产率的变化特征,旨在探讨逐步引入价格上限规制是否影响电信业生产率的增长。表2报告了不同地区在2003-2005年、2006-2009年以及2010-2011年的全要素生产率指数及其分解情况。

表2的测算结果显示,2003-2005年电信业的全要素生产率高速增长。就全国范围而言,这三年生产率增长率年均达到26.1%。西部地区表现尤为突出,年均增速高达30.7%,技术进步率达到23.3%。这表明收益率规制能够保证资本的公正回报率,投资风险较低,吸引了大量的资金投入,对落后的西部地区而言,能有效地解决电信业发展“瓶颈”问题,促进技术快速进步,从而极大地提升全要素生产率。

2006-2009年电信业全要素生产率陷入低速增长困境,平均增速跌至5.4%,东中西部地区都出现了大幅下跌,归咎于技术进步率大幅下降和效率增速不明显。这说明2005年对部分业务资费引入价格上限规制可能导致全要素生产率平均增速下滑。

2010-2011年电信业出现生产率增长复苏迹象,生产率增长达到11.5%,但东中西部地区表现出较大的差异。其中,中西部地区电信业的增长势头良好,年均增长分别达到了16%和15.1%,主要归功于技术进步。这表明对中西部地区而言,电信业务基本上实现了价格上限规制,能有效激励电信企业加大研发投资力度,降低成本,提高生产效率。而东部地区则出现生产率增速的持续下滑,归因于技术进步缓慢和效率下降。这说明在电信业竞争比较充分的东部地区,具有国有控股的电信运营商更倾向于规模扩张,不注重提升企业内部经营效率,价格战越演越烈,使得电信业务实际资费水平已远远低于价格上限,价格上限的激励作用难以有效发挥。

三、数据与模型

(一)变量衡量

中国电信业在实行激励性规制改革的过程中,伴随着引入竞争、企业分拆重组和产权结构改革。因此,在考察电信业生产率增长的影响因素时,如果遗漏市场竞争和产权改革这两个控制变量,将会导致估计结果出现偏差。因此,本文同时控制了市场竞争变量和产权改革变量。

1.规制变量:(1)价格规制变量。2003-2011年间的价格规制变量可分为三种,分别为:收益率规制变量(rate of return regulation,RRR),当2003≤t≤2005时,RRR=1,当t>2005时,RRR=0;混合价格规制变量(hybrid pricer egulation,HPR),当2006≤t≤2009时,HPR=1,当t<2006且t>2009时,HPR=0;价格上限规制变量(price-cap regulation,PCR),当t≥2010时,PCR=1,当t<2010时,PCR=0。(2)固定利润分享规制变量(freeze-earning sharing regulation,FESR),当2007≤t≤2011时,FESR=1;当t<2007时,FESR=0。

2.其他控制变量:(1)市场竞争变量。市场竞争是企业进行技术创新以提高生产效率的动力(Leibenstein,1966;Yoon,1999)。对于电信业来说,随着信息技术的迅猛发展,以及信息技术和通信的逐渐融合,行业的自然垄断特性不断弱化,打破行业垄断引入竞争成为必然趋势。中国电信业通过引入竞争、纵向分离、横向分拆以及全业务重组等改革措施逐步形成多家国有企业并存的市场格局。虽然都是国企,但是由于企业有自身的独立利益,同样存在着促进竞争的因素(郑世林,2010)。然而无论是中国卫通各省分公司的成立,还是南北分拆后双方企业的彼此进入都采取了渐进式成立方式,致使同时期内不同省份的基础电信运营企业数量存在差异。例如,根据2003年《中国通信统计年度报告》的资料显示,2003年江苏省经营基础电信业务的有江苏电信、江苏联通、江苏移动、江苏通信、江苏铁通、江苏网通和江苏卫通7家企业,而2003年山西省却只有山西通信、山西移动、山西联通、山西铁通和山西电信5家基础电信运营企业。这种省份之间的差异为本文的研究提供了较好的数据样本。因此,我们利用各省份基础电信运营企业数量来衡量电信业的竞争程度。

(2)产权改革变量。长期以来,经济学家、政策制定者以及公司管理层都认为私有企业的经营效率高于国有企业(Sueyoshi,1998),但实证结果发现私有化产权改革对电信业生产率的影响有正有负,结论并不一致(Bortolotti等2002;Kang,2009)。

中国电信业的产权改革是通过在成熟的海外资本市场上市推进的。1997年9月原中国电信首次将最优资产广东移动和浙江移动分公司,分别在香港和纽约交易市场挂牌上市,标志着电信业产权改革的开端。2004年中国移动完成全国31个省份分公司的全面海外上市,2007年中国联通实现覆盖区域的整体上市,2008年北京电信实现海外上市。至此,电信企业所有省份分公司全面实现海外上市。中国电信企业的海外上市采取先东部后中西部的战略,本文借鉴郑世林和张昕竹(2011)的做法,利用各省份电信业上市改制企业数量来衡量产权改革变量。某省份上市公司的数量越多,表明该省份的产权改革越前沿。

(3)时间虚拟变量。2009年1月,信息产业部给三家电信运营商颁发了3G手机牌照。3G移动通信技术的应用,可能会给电信业生产率带来一定的影响。因此,我们以2009年为界设置时间虚拟变量,当t≥2009,DV=1;当t<2009,DV=0。

(二)数据来源

本文使用2003-2011年30个省(直辖市、自治区)的面板数据,由于数据缺失,样本中未包括西藏。2006年以前,大部分省份基础电信运营商的个数来源于《中国通信统计年度报告》。对于少数没有公布基础电信运营商数量的省份,我们通过新浪、百度等权威网站逐一搜索每个省份设立每家电信分公司的年份,然后统计出该地区每年的基础电信运营商数量。2007年开始《中国通信统计年度报告》不再公布各省电信业发展情况,2007年以后各地区基础电信运营商数量均来自上述权威网站收集的资料。各地区电信业上市改制企业数量来自中国移动公司、中国电信公司、中国联通公司和中国网通公司发布的各年年报。

(三)计量模型与方法

本文借鉴了现有电信激励性规制研究文献Seo和Shin(2011)设计的模型,考察了激励性规制变量的滞后期是否会对电信业全要素生产率产生影响,模型中包括了规制体制变量的滞后一期。值得指出的是,政府改革者考虑的是改革后的期望收益,认为电信业绩效良好的省份率先改革,其预期绩效会更好。因此,这种颠倒的因果关系可能意味着改革变量是内生的(郑世林,2010)。为了克服改革变量带来的内生问题,有必要引入动态模型。根据中国电信业激励性规制改革特征,本文构建动态面板数据模型的具体形式如下:

其中,下标i表示各个地区。由于全要素生产率属于动态效率,Malmquist生产率指数为环比变动指数,做计量分析时,我们将TFP指数转化为以2003年为基期的累积生产率指数。TFPit表示i地区t年的累积生产率指数。Rj,i,t-k表示第j种规制制度在t-k期的虚拟变量,模型中规制变量包括收益率规制RRR、混合价格规制HPR、价格上限规制PCR以及固定利润分享规制FESR的当期和滞后一期,COMPit是市场竞争的代理变量,OWNit为产权改革变量,DV为时间虚拟变量,ui表示省份i不随时间变化的未观察因素,εit表示随机干扰项。

模型(1)中包含被解释变量的滞后一期,如果采用OLS或ML估计将造成估计量存在不同程度的Nickel偏倚和组内估计量的非一致性(Nickell,1981)。虽然利用差分方法能够消除个体效应ui,但是由于新产生的误差项与被解释变量的滞后一期之间相关将导致估计结果仍然有偏(Greene,2007)。在选择合适工具变量的前提下,系统广义矩(GMM)估计可以解决这些问题。系统GMM估计方法(Blundell和Bond,1998)使用水平模型(在本文指式(1))得到两个方程系统:一个差分方程和一个水平方程。通过加入水平方程将引入更多的工具变量,在新增工具变量有效的前提下,系统GMM比差分GMM更有效。新增工具变量的有效性,可通过萨甘差分(difference in Sargan)统计量p值来检验。由于系统GMM具有以上的优点,在应用研究中得到大量的使用(Roodman,2006)。因此,本文采用系统GMM估计方法对实证模型进行估计。系统GMM中工具变量的选取方法参照汪伟(2008)。在工具变量的设置上,我们作了如下处理:时间虚拟变量是严格的外生变量,为了稳健起见,其他变量均视为弱外生变量,用弱外生变量的滞后值作为它们自己的工具变量。文章使用Sargan统计量检验工具变量整体有效性。为了防止过多的工具变量使得Sargan检验不可靠,利用collapse技术来控制差分方程的工具变量数量。同时,为了保证系统GMM估计量的一致性,差分模型必须不存在明显的二阶自相关性,本文利用Arellano-Bond统计量来检验系统GMM估计中残差的自相关状态。

四、实证结果与分析

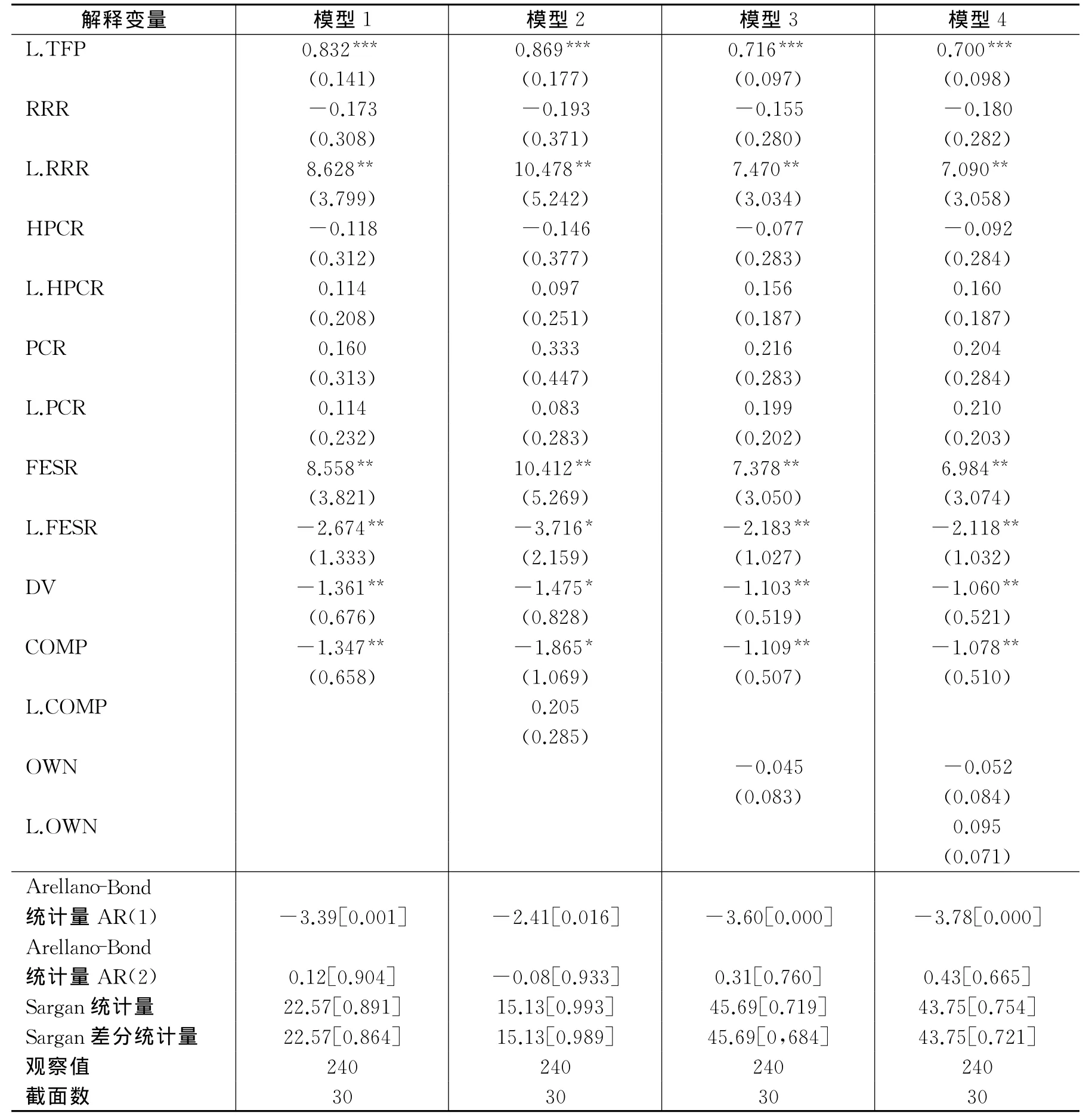

我们利用模型(1)和系统GMM方法估计激励性规制对电信业全要素生产率的影响,回归结果见表3。从表3的估计结果可知,萨甘差分统计量对应的p值都在0.6以上,这表明新增工具变量是有效的。系统GMM的Sargan统计量都无法拒绝工具变量整体是有效的原假设,表明工具变量的整体选择是合适的。Arellano-Bond统计量对应的p值显示残差没有明显的二阶自相关性。因此,模型的设置比较合理,估计结果值得信赖。

表3 系统GMM估计结果

根据表3中的估计结果,我们得到以下结论:

第一,从长期看,收益率规制显著地促进了电信业全要素生产率增长。从表3可得,收益率规制的滞后一期在5%显著水平上与电信业全要素生产率呈正相关,即收益率规制对电信业全要素生产率具有显著的长期促进作用。中国电信业发展初期垄断运营时期,采用不同业务之间交叉补贴政策,如通过高于成本定价的长途和国际电话业务补贴本地市话,造成国际和长途电话的资费远远高于成本,而本地市话资费却低于成本。中国电信经过1999年和2002年两次分拆重组后,电信市场形成了“5+1”的竞争格局。在竞争的环境下,电信业引入以成本为基础的定价原则(收益率规制),使电信业务的价格更加接近于成本,从而减少了电信业务间的交叉补贴,缓解了电信资费的结构性矛盾,改善资源配置效率。同时,收益率规制能够鼓励和吸引大量资金投入电信基础设施建设,如电信业网络智能化改造和支撑系统优化,促进了技术水平的显著提升和效率的提高。

第二,短期内,混合价格规制对电信业全要素生产率增长具有负面影响,但从长远来看,这种规制方式在一定程度上有利于提升行业生产率。研究结果表明,在逐步发展成熟的电信市场中继续实行收益率规制,不但不能激励企业进行技术创新、改善经营效率以降低产出成本,反而会刺激企业过度使用资本投入,致使生产无效率,出现A-J效应。另一方面,中国电信业的价格上限规制是对不同的业务实行不同的价格上限,并以当前政府定价为上限标准。在这种价格上限标准下,电信运营商依然能够获得高额的垄断利润,导致价格上限规制的激励作用难以发挥出来。但相对于收益率规制而言,混合价格规制的措施较为宽松,具有满足竞争要求的一些弹性,更能适合市场发展的需要,对提升全要素生产率具有长期正面影响。

第三,当期的价格上限规制对电信业生产率的影响并不显著,但表现出正相关关系。表明当期的价格上限规制对提升行业生产率具有一定的促进作用。究其原因在于,2010年电信业务全面实行价格上限规制,从某种意义上说,能避免实现垂直一体化经营的运营商实施妨碍竞争的交叉补贴,还可以消除收益率规制所造成的A-J效应,降低激励成本。此外,价格上限规制通过授予电信企业一些定价裁量权,为企业降低成本以实现利润最大化提供一定的激励作用。但滞后一期的价格上限规制对行业生产率的推动作用仍不显著。这是因为从长远来看,2008年电信业全业务重组使得三大运营商实现了全业务经营,电信产品和服务的同质竞争进一步加剧,移动固话替代明显,电信业务实际资费水平已远远低于价格上限。由于缺乏合理的规制制度设计,一些偏高的价格上限标准自实施以来从未调整过,价格上限的激励作用将大打折扣。另一方面,价格上限规制是一种高激励强度的规制方式,能使电信企业获得较高的信息租金。这种高额的信息租金,在电信规制机构不独立、规制者与被规制者间存在利益关联和社会监督不健全的情况下,使得企业俘虏规制机构的成本较低。因此,在现有的制度环境下,电信业中规制俘虏的风险在一定时间内必然较高,使得价格上限将长期保持高位,激励作用难以有效发挥。

第四,从短期来看,固定利润分享规制显著地促进了行业生产率增长。这是因为固定利润分享规制一方面有利于减少电信企业的留存利润,减少了经理人的可支配资金,降低了其内部控制权,从而减轻了企业的过度投资问题,减少了代理成本;另一方面,内部自有资金的减少将促进电信企业寻求外部融资,外部融资必然会受到资本市场上投资者更为严格的审核监督,从而有利于提高投资效率,改善资源配置效率。

但从长期来看,固定利润分享规制对行业生产率增长产生显著的负面影响。原因在于:一方面,中国电信企业属于国有垄断企业,具有所有者缺位现象,存在一定的内部人控制问题。利润分享削弱了内部经理人的控制权,降低了经理人的激励强度。在显性激励不足的情况下,经理人将会增加在职消费等可控制权收益,以弥补个人收益损失,从而降低企业将来的效率激励。另一方面,中国电信企业的公司内部治理不完善,董事会、投资者对净利润实施监督的激励不足,监管力度较弱。利润分享会刺激理性的内部人选择事前增加投资实行利润转移,以少上缴或不上缴现金股利。受人事任期的限制,经理人增加的事前投资会过度投资于为其带来更多控制权私利的项目,而不愿投资促进技术创新的研究开发项目。

第五,基础电信运营企业数量对电信业生产率产生了显著的负面影响,基础电信运营商企业数越多,电信业生产率越低。这表明基于业务分拆的电信市场结构,并没有促进行业生产率增长,未实现分拆改革的初衷,研究结果与汪贵铺和陈明亮(2007)的结论一致。2008年电信业全业务重组后,电信市场中基础电信运营商数量有所减少,但全业务重组使得电信企业能够实现全程全网联合作业,并兼顾了统一兼容性,在一定程度上促进了生产率增长。因此,本文的研究结论为电信业全业务重组提供了理论支持。与竞争变量的结果不同,产权改革变量,即上市改制企业数量,增加其数量对电信业生产率的影响并不显著,且表现出负相关关系。这可能在于电信企业之间产权改革效果的差距较大,导致整体效果不佳。3G牌照的发放对全要素生产率的影响显著为负。

五、结论与政策含义

本文选取中国30个省、直辖市和自治区电信业2003-2011年投入产出变量,采用DEA-Malmquist生产率指数方法度量了30个省级行政区电信业在不同时期的全要素生产率指数、技术进步指数和技术效率指数,并通过建立省级动态面板数据模型,利用系统GMM估计方法,实证分析了混合价格规制、价格上限规制和固定利润分享规制等多种激励性规制对电信业全要素生产率的影响。研究发现,中国电信业引进价格上限规制,短期内能够在一定程度上激励企业降低生产成本,提高生产效率。但从长期来看,一方面,由于缺乏合理的价格上限规制制度设计,偏高的价格上限难以得到有效的调整,激励作用将大打折扣;另一方面,在规制机构不独立和社会监督不健全的情况下,高激励强度的价格上限规制在一段时间会产生较大的规制俘虏风险,导致价格上限将长期保持高位,激励作用无法有效发挥出来,因此,价格上限规制对全要素生产率的长期促进作用并不显著;固定利润分享规制虽然在短期上对行业生产率增长带来显著的正面作用,但从长期来看,固定利润分享规制一方面将削弱内部经理人的控制权,降低激励强度,导致经理人扩大在职消费,使企业经营绩效降低;另一方面将导致内部人事前增加投资转移利润,恶化内部人控制问题,加大公司内部治理难度,因此,固定利润分享规制对全要素生产率的长期影响显著为负。因此,在进一步深化电信规制改革中,本文的结论对政策制定者设计更加科学合理的规制改革方案具有重要的政策含义:

1.设计合理的价格上限规制制度。合理的价格上限规制制度的设计包括规制周期的设计、规制模型的确定和调整。电信业属于技术变革快、信息不对称程度高和不确定性强的行业,英国电信的规制周期一般是2-5年,平均周期是3.4年。考虑到中国电信业的实际情况,规制周期以3-4年为好。太短,激励性不强,达不到价格规制的效果;过长,由于我国电信业发展较快,电信企业能长期获得高额利润,消费者利益将会受到损害。因此,设定为3-4年较为合适,既能推动电信业的竞争,又能使广大消费者分享到技术进步带来的好处。规制模型的确定和调整就是确定和调整生产效率因素X值,一般遵循“效率优先,兼顾公平”的原则,即刚开始设置一个较低的X值,然后再不断提高。一般情况下,价格上限规制方案一旦确定,就要执行到底,中途不应随便调整,以避免“规制机会主义”。如果确有必要对价格上限规制方案进行调整,也应该依据特定的调整标准,遵循一定的法律程序。

2.建立独立的规制机构、强化规制司法审查和完善价格听证会制度。独立的规制机构不仅能够切断规制机构与被规制企业的利益关联,防范规制俘虏,而且能够雇佣大量专业人员负责特定领域的规制工作,有利于积累规制知识和经验,保持规制政策的连续性。增强规制机构独立性的同时需强化对规制者的规制,发达国家一般采用司法审查制度,司法审查主要包括规制机构的运作程序、规制行为的充分证明以及规制自由裁量权等内容。在价格上限规制下,规制者的自由裁量权更大,对自由裁量权进行司法矫正,能够避免规制者受到俘虏而滥用权力。另外,企业的规制俘虏行为,直接影响公众的切身利益,所以必须建立公众参与机制。在我国,电信价格规制过程中的公众参与机制主要是价格听证会,但目前我国电信价格听证会制度在各个环节中都存在工作透明度不够,价格听证会过于形式化等问题。因此,必须完善价格听证会制度,保证公众真正参与整个价格规制过程,切实监督规制机构的行为,保证规制公共利益取向。

3.加强对在职消费、利润转移等行为的监督。在职消费具有隐蔽性、随意性和过多过滥等特性,对企业绩效带来不利影响。因此,一方面需要加强公司财务管理和监督,将在职消费作为影响和决定经理人薪酬的重要考核指标,另一方面可采取经理人持股等多种形式让其分享部分剩余,促使经理人自我约束。固定利润分享规制还可能导致经理人选择增加事前投资以转移利润,规避红利上缴,无疑会给内部人带来更多私利,从而损害企业价值和股东利益。因此,企业必须建立一套有效的公司治理机制约束经理人追求私利的败德行为,从而可以降低企业的利润转移问题。当然,要发挥好利润分享的优势,优化制度设计也很重要。鉴于电信企业自身发展阶段、盈利能力以及投资机会等方面存在差异,利润分享比例不能搞“一刀切”模式,政府应根据企业现状制定恰当的分享比例。

* 本文受上海财经大学2012年研究生科研创新基金项目(CXJJ-2012-341)资助。

注释:

①收益率规制是指通过限制企业资本回报率的办法使得企业的资本获得公正的回报。2000年颁布的《中华人民共和国电信条例》确定了电信资费标准实行以成本为基础的定价原则(收益率规制),2005年之前,电信基础业务价格规制基本上都属于收益率规制。长期以来,收益率规制的激励作用受到经济学家的大量批评。Averch和Johnson(1962)认为收益率规制会产生A-J效应,即收益率规制不能最小化产出成本且导致过度的资本投资。张东辉和初佳颖(2008)以1999-2004年中国电信行业数据分析发现,收益率规制并没有提高行业效率。

②价格上限规制是指对被规制企业的产品或服务的价格设置一个上限,不允许企业定价超过规定的上限的一种规制方法。英国提出的价格上限应遵守RPI-X规则,其中RPI=零售价格指数,X是预期的行业生产率增长率。

③利润分享规制是指在一定的收益范围内,被规制企业得到所有的收益,超额收益或亏损超过初期设置的范围将与纳税人分享(Sappington和 Weisman,1996)。

④2009年11月对固定本地电话等电信业务也开始实行价格上限规制。

⑤自1994年分税制改革以来,大多数国有企业的利润都不用上缴国家,造成了企业的留存利润规模逐步扩大,2006年国 有 企 业 税 后 利 润 达 到 6 252 亿 元 (数 据 来 源:http://news.enorth.com.cn/system/2007/09/14/001974064.shtml),国有企业效益有了较大提升,总体上走出了困境。2007年经国务院批准,财政部、国资委于12月17日印发了《中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》,管理办法规定电信等国有垄断行业的企业要以归属于其母公司所有者的净利润为基数上缴红利,上缴红利的比例为10%。2007年12月20日对电信企业2006年实现的国有资本收益进行收取。可见,我国电信业的利润分享方法不同于国外的利润分享规制(Sappington和Weisman,1996),我国采用的利润分享比例是固定的,它不随企业利润水平的变化而变化,因此,本文将这种利润分享规制方式称为固定利润分享规制。从2007年开始,我国电信业实行固定利润分享规制。

⑥本文投入指标与Lam和shiu(2008)、郑世林和张昕竹(2011)、常硕和崔静宜(2012)的一致。

⑦三大区域的划分标准来自于2010年《中国通信统计年度报告》。

[1]常硕,崔静宜.中国电信业效率测评及影响因素分析[J].产经评论,2011,(5):34-40.

[2]初佳颖.中国电信产业的激励规制绩效分析[D].山东大学博士论文,2006.

[3]李再扬,杨少华.中国省级电信业技术效率:区域差异及影响因素[J].中国工业经济,2010,(8):129-139.

[4]汪贵浦,陈明亮.邮电通信业市场势力测度及对行业发展影响的实证分析[J].中国工业经济,2007,(1):21-28.

[5]汪伟.中国居民储蓄率的决定因素——基于1995-2005年省际动态面板数据的分析[J].财经研究,2008,(2):53-64.

[6]杨少华,李再扬.中国电信业生产率变动及其分解:基于DEA-Malmquist指数法的分析[J].经济学家,2010,(10):64-71.

[7]张东辉,初佳颖.中国电信产业的规制效率分析[J].财经问题研究,2008,(4):52-55.

[8]郑世林.市场竞争还是产权改革提高了电信业绩效[J].世界经济,2010,(6):118-139.

[9]郑世林,张昕竹.经济体制改革与中国电信行业增长:1994-2007[J].经济研究,2011,(10):67-80.

[10]Averch H,Johnson L L.Behavior of the firm under regulatory constraint[J].American Economic Review,1962,52(5):1052-1069.

[11]Blundell R,Bond S.Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models[J].Journal of econometrics,1998,87(1):115-143.

[12]Bortolotti B D,Souza J,Fantini M.Privatization and the sources of performance improvement in the global telecommunications industry[J].Telecommunications Policy,2002,26(5-6):243-268.

[13]Braeutigam R R,Panzar J C.Effects of the change from rate-of-return to price-cap regulation[J].American:Economic Review,1993,83(2):191-198.

[14]Burns P,Ralph T,Thomas G W.The behaviour of the firm under alternative regulatory constraints[J].Scottish Journal of Political Economy,1998,45(2):133-157.

[15]Calabrese A,Campisi D,Mancuso P.Productivity change in the telecommunications industries of 13OECD countries[J].International Journal of Business and Economics,2002,1(3):209-223.

[16]Caves D W,Christensen L R,Diewert W E.The economic theory of index numbers and the measurement of input,output,and productivity[J].Econometrica,1982,50(6):1393-1414.

[17]Färe R,Grosskopf S,Lovell C K.Multilateral productivity comparisons when some outputs are undesirable:A nonparametric approach[J].The Review of Economics and Statistics,1989,71(1):90-98.

[18]Färe R,Grosskopf S,Norris M.Productivity growth,technical progress,and efficiency change in industrialized countries[J].The American Economic Review,1994,84(1):66-83.

[19]Farrell M J.The Measurement of productive efficiency[J].Journal of the Royal Statistical Society.Series A(General),1957,120(3):253-290.

[20]Greene W H.Econometric analysis(6th ed.)[M].New Jersey:Pearson Prentice Hall,2007.

[21]Gutiérrez L H.The effect of endogenous regulation on telecommunications expansion and efficiency in Latin America[J].Journal of Regulatory Economics,2003,23(3):257-286.

[22]Joskow P L.Incentive regulation in theory and practice:Electricity distribution and transmission networks[A].Nancy L Rose.Economic regulation and its reform:What have we learned?[C].Chicago:University of Chicago Press,2005.

[23]Lam P,Shiu A.Productivity analysis of the telecommunications sector in China[J].Telecommunications Policy,2008,32(8):559-571.

[24]Leibenstein H.Allocative efficiency vs.“X-efficiency”[J].American Economic Review,1966,56(3):392-415.

[25]Majumdar S K.Incentive regulation and productive efficiency in the US telecommunications industry[J].The Journal of Business,1997,70(4):547-576.

[26]Resende M.Productivity growth and regulation in US local telephony[J].Information Economics and Policy,1999,11(1):23-44.

[27]Roodman D.How to do xtabond2:An introduction to“Difference”and“System”GMM in Stata[J].Stata Journal,2009,9(1):86-136.

[28]Seo D,Shin J.The impact of incentive regulation on productivity in the US telecommunications industry:A stochastic frontier approach[J].Information Economics and Policy,2011,23(1):3-11.

[29]Shephard R W,Gale D,Kuhn H W.Theory of cost and production functions[M].Princeton:Princeton University Press,1970.

[30]Sappington D E M,Weisman D L.Potential pitfalls in empirical investigations of the effects of incentive regulation plans in the telecommunications industry[J].Information Economics and Policy,1996,8(2):125-140.

[31]Sueyoshi T.Privatization of nippon telegraph and telephone:Was it a good policy decision?[J].European Journal of Operational Research,1998,107(1):45-61.

[32]Uri N D.Measuring the change in productive efficiency in telecommunications in the USA[J].Journal of Economic Studies,2002,29(2):150-167.

[33]Uri N D.Productivity change,technical progress,and efficiency improvement in telecommunications[J].Review of Industrial Organization,2001,18(3):283-300.

[34]Yoon C.Liberalisation policy,industry structure and productivity changes in Korea’s telecommunications industry[J].Telecommunications Policy,1999,23(3-4):289-306.