我国电镀环保标准体系研究与建议(Ⅲ)―管理规范类标准和环境监测类标准

王海燕, 马 捷, 钱小平, 周晓松, 赵 鑫,胡如南, 樊景星, 孙长兰

(1.环境基准与风险评估国家重点实验室中国环境科学研究院,北京 100012;2.中国表面工程协会电镀分会,北京 100120;3.北京航空航天大学,北京 100191)

引 言

本文结合电镀环境管理制度,对管理规范类的电镀环保标准进行详细分析,包括现行标准和正在制订的标准,以及存在的问题与改进建议。

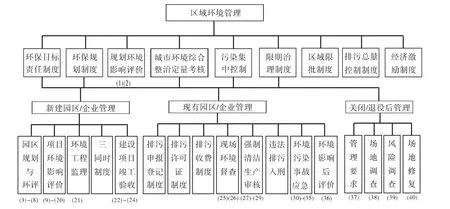

自1973年我国开展环境保护工作以来,环境管理制度不断发展成熟。建立了八项基本环境管理制度,包括环境影响评价制度、三同时制度、排污收费制度、环境保护目标责任制、城市环境综合整治定量考核制度、排污申报登记与排污许可证制度、限期治理制度及污染集中控制制度[1-2]。此外,还逐步建立完善了环境保护规划制度、环境监测制度、现场检查制度、突发环境事件信息报告制度、环境保护经济激励制度、污染物排污总量控制制度及强制清洁生产与审核制度等[2]。这些管理制度基本都在《环境保护法》中有所规定。其中包括对国家和地方/区域的环境管理,也包括对具体企业的环境管理。对于企业,从企业新建,到运行过程中的监管和关闭/退役后的管理均有相应的管理制度,见图1。为规范和支撑管理制度的实施,国家环境保护部发布了一系列管理规范类的环境保护标准,主要集中于环境影响评价、工业园区建设、建设项目竣工验收和清洁生产审核等环节,为其提供管理技术规范。本文结合电镀园区/企业的环境监管,对相关的管理规范类标准进行介绍,供电镀行业和环境管理部门参考,标准见附录1。

图1 与电镀园区/企业环境管理相关的标准分析

1 区域环境管理

为了实施可持续发展战略,预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响,促进经济、社会和环境的协调发展,根据《环境影响评价法》[3],要对宏观经济发展规划(包括工业、农业等专项规划)和建设项目开展环境影响评价。

从区域环境管理层面,要严把规划环境影响评价关,减轻和避免因规划不当给环境造成的不可挽回的损失。规划环境影响评价应当按照《规划环境影响评价技术导则(试行)》(HJ/T 130-2003)进行,目前正在制订的《规划环境影响评价技术导则 工业》也将对包括电镀生产在内的工业规划具有重要指导作用。

2 新建园区/企业环境管理

2.1 新建园区规划与环境影响评价

目前,我国很多地方开展电镀园区建设,对电镀企业进行集中管理,这些园区的开发建设应按照《开发区区域环境影响评价技术导则》(HJ/T 131-2003)进行环境影响评价,通过后方可开展建设。对于电镀园区建设,应注重前期规划,向生态工业园区发展,促进资源、能源的循环利用,推动静脉产业发展。为此,环境保护部发布了《生态工业园区建设规划编制指南》(HJ/T 409-2007)、《行业类生态工业园区标准(试行)》(HJ/T 273-2006)、《综合类生态工业园区标准》(HJ 274-2009)、《静脉产业类生态工业园区标准(试行)》(HJ/T 275-2006)等标准,可作为电镀园区总体规划的指导和参考。同时,环境保护部还在组织制订《循环经济规划技术指南》,将在更高的层面和范围指导循环经济的规划设计和实施。

2.2 新建企业环境影响评价

对于新建电镀企业,目前还没有专门的环境影响评价技术导则,可按照环境保护部已发布的《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2011)、《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T 2.3-93)、《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ 2.2-2008)等标准开展环境影响评价,见表2中(9)-(16)。其中,《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)规定了建设项目环境风险评价的目的、基本原则、内容、程序和方法,是建设项目环境影响报告书环境风险评价篇章的编制与审核的技术依据;而《建设项目环境影响技术评估导则》(HJ 616-2011)则适用于各级环境影响评估机构对建设项目环境影响评价文件的技术评估。此外,目前正在制订的标准还有《环境影响评价技术导则 固体废物》、《环境影响评价技术导则环境影响经济损益分析》、《环境影响评价技术导则环境保护措施及其经济、技术论证》和《环境影响评价技术导则 公众参与》等标准,这些标准的陆续发布将使环境影响评价更加客观、规范。

2.3 新建企业环境工程监理与环保竣工验收

新改扩建项目通过环境影响评价后进入项目施工期。在此期间,应按照环境保护部1996年发布的《环境监理工作制度》(试行)[4]进行环境监理。为进一步规范建设项目施工期的环境监理,环境保护部正在制订《建设项目施工期环境监理技术导则》,将有力地促进环境污染防治设施的建设,保证环境影响评价制度和"三同时"制度的有效落实。

建设项目竣工后须开展环境保护验收。验收应以《建设项目竣工环境保护验收技术规范黑色金属冶炼及压延加工》(HJ/T 404-2007)为指导开展。此外,正在制订的《建设项目竣工环境保护验收技术规范总则》和《建设项目竣工环境保护验收技术规范危险废物处置》也与验收相关,后者适于企业自身具有危险废物处置资质并实际开展危废处置的情况。

3 现有园区/企业环境管理

对于现有园区/企业,根据《环境保护法》的要求应进行排污申报登记。同时,为贯彻《环境信息公开办法(试行)》,规范企业环境信息公开行为,环境保护部还发布了《企业环境报告书编制导则》(HJ 617-2011),指导各企业编制环境报告书,促进企业不断提高环境管理水平。

新颁布的《环境保护法》[5]第二十四条规定“县级以上人民政府环境保护主管部门及其委托的环境监察机构和其他负有环境保护监督管理职责的部门,有权对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查。”为此,环境保护部发布了《工业污染源现场检查技术规范》(HJ 606-2011),对工业污染源现场检查的准备工作、主要内容和技术要点进行规范。

根据《2014年国家重点监控企业名单》[6],共确定国家重点监控企业14410家,其中废水企业4001家,废气企业3865家,污水处理厂3606家,重金属企业2771家,规模化畜禽养殖场(小区)167家。经统计,仅企业名称中含有“电镀”或“表面处理”的企业就有234家,绝大多数(227家)统计在重金属企业中,约占重金属企业数的8%,占全部重点监控企业数的1.6%。但是,电子、半导体、电路板、钢铁等企业中往往也含有电镀生产车间,因此,涉及电镀的企业数约有600多家,约占全部重点监控企业总数的4%。由此可见,电镀行业由于重金属排放问题受到国家的高度关注。同时,根据《清洁生产促进法》[7]第二十八条,电镀行业属于强制清洁生产审核的行业。为规范审核工作,环境保护部已经立项制订《清洁生产标准强制性清洁生产审核程序和方法》、《清洁生产标准强制性清洁生产审核评估方法》和《清洁生产审核指南 电镀工业》等标准。但与此前讨论的清洁生产标准类似,相关标准还需由发改委、环境保护部和工业和信息化等统一协调制订和发布。

随着环境管理的转型升级,我国越来越重视环境风险管理。风险管理包括风险的评估和防范,还包括环境污染事故的应急。对于电镀行业来说,由于涉及氰化物、重金属等有毒物质,环境风险较大,更应重视风险管理。目前,环境保护部正在制订《环境污染事故高危源识别方法和评估技术指南》、《企事业单位环境污染事故应急预案编制技术指南》、《重大环境污染事故应急处置技术预案和处置技术规范》、《重大环境污染事故应急决策指南》、《污染源事故排放污水应急池设计技术规范》、《突发性水污染事故保护水生态系统的特征污染物风险控制阈值确定技术规范》等标准,这些标准无疑将对企业环境风险排查和事故应急起到重要的指导作用,应尽快出台。

在建设项目实施后,为完善环境影响评价制度和体系,强化环境保护全过程监督管理,还应对建设项目开展环境影响后评价。后评价主要针对的应为项目建设和运行中产生不符合审批的环境影响评价文件的情形的,以及实施后对环境产生持久性、累积性的重大影响的建设项目。因此,各地开展建设的电镀园区或工业园区有可能要开展环境影响后评价。目前,后评价工作刚刚起步,环境保护部现已立项制订《建设项目环境影响后评价技术导则总纲》以及煤炭采选、水利水电等行业的后评价技术导则,可为电镀园区/企业的后评价提供参考。

4 企业关闭/设施退役后管理

根据近日发布的《全国土壤污染状况调查公报》[8],全国土壤环境状况总体不容乐观,部分地区土壤污染严重,耕地土壤环境质量堪忧,工矿业废弃地土壤环境问题突出。尤其是随着我国城镇化发展和城市土地功能区规划的调整,由于企业搬迁土地转作他用而带来的污染场地管理问题日益突出。为此,国家除组织制订《土壤污染防治法》、《污染场地土壤环境管理暂行办法》外,还在组织编制《土壤污染防治行动计划》,以期从顶层设计和指导土壤污染防治工作。从标准角度来说,目前环境保护部已组织制订《企业搬迁、停产、倒闭污染环境管理规范》,并于近期发布了《场地环境调查技术导则》(HJ 25.1-2014)、《污染场地风险评估技术导则》(HJ 25.3-2014)、《污染场地土壤修复技术导则》(HJ 25.4-2014)等重要标准,将为我国污染场地识别、评估与修复提供重要的规范性指导。电镀企业往往涉及到厂址搬迁问题,加之生产的特殊性,更要注意依据这些标准开展相关工作,消除隐患,防范风险。

5 环境监测类标准

对电镀废水、废气、污泥以及受污染场地进行监测是环境管理部门和企业日常都要开展的工作,对于保障监测工作切实开展和提高监测结果的准确性,监测类标准至关重要。一般来说,环境监测类标准包括环境监测方法标准、环境监测技术规范、环境标准样品、环境监测仪器技术要求和环境监测信息的处理与传输标准。经统计分析,目前我国已发布的与电镀行业相关的环境监测类标准共约116项,见附录2。其中,环境监测方法标准和环境监测技术规范等标准已基本健全,但环境标准样品仍尚有不足,包括氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、氰化氢及氟化物等物质等均缺乏相应的空气标准样品,应着力加强。

6 结论

电镀环保标准体系中的管理规范类标准可按照管理范围和管理过程分为区域环境管理、新建电镀企业/园区环境管理、现有电镀企业/园区环境管理和企业或设施关闭/退役后环境管理。配合我国环境管理制度,通过系统梳理和研究我国现行和正在制订的电镀相关的管理规范类标准,发现在某些领域标准不足,主要是规划环境影响评价、环境工程监理、环境污染事故应急和环境影响后评价等方面还存在缺项,所缺标准绝大部分已经立项,并正在制订过程中。环境监测类标准较为全面,但在环境标准样品中尚缺少氯化氢和氰化氢等物质的空气环境标准样品,需在后续工作中予以加强。

附录1 针对电镀园区/企业环境管理的标准

一、区域环境管理

1.规划/区域环境影响评价

1)规划环境影响评价技术导则(试行)(HJ/T 130-2003)

2)规划环境影响评价技术导则-工业(正在制订)

二、新建园区/企业管理

1.新建园区规划与环境影响评价

3)开发区区域环境影响评价技术导则(HJ/T 131-2003)

4)生态工业园区建设规划编制指南(HJ/T 409-2007)

5)行业类生态工业园区标准(试行)(HJ/T 273-2006)

6)综合类生态工业园区标准(HJ 274-2009)

7)静脉产业类生态工业园区标准(试行)(HJ/T 275-2006)

8)循环经济规划技术指南(正在制订)

2.新建企业环境影响评价

9)环境影响评价技术导则总纲(HJ 2.1-2011)

10)环境影响评价技术导则生态影响(HJ 19-2011)

11)环境影响评价技术导则声环境(HJ 2.4-2009)

12)环境影响评价技术导则大气环境(HJ 2.2-2008)

13)环境影响评价技术导则地面水环境(HJ/T 2.3-93)

14)环境影响评价技术导则地下水环境(HJ 610-2011)

15)建设项目环境影响技术评估导则(HJ 616-2011)

16)建设项目环境风险评价技术导则(HJ/T 169-2004)

17)环境影响评价技术导则固体废物(正在制订)

18)环境影响评价技术导则环境影响经济损益分析(正在制订)

19)环境影响评价技术导则环境保护措施及其经济、技术论证(正在制订)

20)环境影响评价技术导则公众参与(正在制订)

3.建设项目施工期环境监理

21)建设项目施工期环境监理技术导则(正在制订)

4.建设项目竣工环境保护验收技术规范

22)建设项目竣工环境保护验收技术规范总则(正在制订)

23)建设项目竣工环境保护验收技术规范黑色金属冶炼及压延加工(HJ/T 404-2007)

24)建设项目竣工环境保护验收技术规范危险废物处置(正在制订)

三、现有园区/企业管理

1.企业环境报告与现场检查

25)企业环境报告书编制导则(HJ 617-2011)

26)工业污染源现场检查技术规范(HJ 606-2011)

2.清洁生产审核

27)清洁生产标准强制性清洁生产审核程序和方法(正在制订)

28)清洁生产标准强制性清洁生产审核评估方法(正在制订)

29)清洁生产审核指南电镀工业(正在制订)

3.环境污染事故应急

30)环境污染事故高危源识别方法和评估技术指南(正在制订)

31)企事业单位环境污染事故应急预案编制技术指南(正在制订)

32)重大环境污染事故应急处置技术预案和处置技术规范(正在制订)

33)重大环境污染事故应急决策指南(正在制订)

34)污染源事故排放污水应急池设计技术规范(正在制订)

35)突发性水污染事故保护水生态系统的特征污染物风险控制阈值确定技术规范(正在制订)

4.环境影响后评价

36)建设项目环境影响后评价技术导则 总纲(正在制订)

四、关闭/退役后管理

37)企业搬迁、停产、倒闭污染环境管理规范(正在制订)

38)场地环境调查技术导则(HJ 25.1-2014)

39)污染场地风险评估技术导则(HJ 25.3-2014)

40)污染场地土壤修复技术导则(HJ 25.4-2014)

附录2 环境监测类标准

一、环境监测方法标准

1)-41)水、气监测方法标准 41项,具体列表见GB 21900-2008,部分国标已被环境保护部门发布的监测方法标准替代。

42)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法(GB/T14675-93)

43)固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法(HJ 557-2010)

44)固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法(HJ/T 299-2007)

45)固体废物浸出毒性浸出方法醋酸缓冲溶液法(HJ/T 300-2007)

46)固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法(GB 5086.1-1997)

47)固体废物腐蚀性测定玻璃电极法(GB/T 15555.12-1995)

二、环境监测技术规范

48)地表水和污水监测技术规范(HJ/T 91-2002)

49)地下水环境监测技术规范(HJ/T 164-2004)

50)水污染物排放总量监测技术规范(HJ/T92-2002)

51)水污染源在线监测系统安装技术规范(HJ/T 353-2007)

52)水污染源在线监测系统验收技术规范(HJ/T 354-2007)

53)水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(HJ/T 355-2007)

54)水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(HJ/T 356-2007)

55)废水综合毒性评价技术规范(正在制订)

56)固定源废气监测技术规范(HJ/T 397-2007)

57)固定污染源排放气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GB/T 16157-1996)

58)固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)(HJ/T 75-2007)

59)恶臭污染物环境监测技术规范(正在制订)

60)大气污染物无组织排放监测技术导则(HJ/T 55-2000)

61)危险废物(含医疗废物)焚烧处置设施二噁英排放监测技术规范(HJ/T 365-2007)

62)二噁英监测技术规范(正在制订)

63)土壤环境监测技术规范(HJ/T 166-2004)

64)场地环境监测技术导则(HJ 25.2-2014)

65)环境噪声监测技术规范(正在制订)

66)固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)(HJ/T 373-2007)

67)突发环境事件应急监测技术规范(HJ 589-2010)

68)环境污染争议调查、仲裁监测技术规范(正在制订)

69)污染源自动监控现场监督检查技术规范(正在制订)

三、环境标准样品(19项)

70)水质 总铬标准样品(0.1-2mg/L)(GSB 07-1187-2000)

71)水质 六价铬(GSBZ 50027-94)

72)水质 镍标准样品(0.01-2mg/L)(GSB 07-1186-2000)

73)水质 镉标准样品(0.01-2mg/L)(GSB 07-1185-2000)

74)水质 银(GSBZ 50038-95)

75)水质 铅标准样品(0.01-2mg/L)(GSB 07-1183-2000)

76)水质汞(GSBZ 50016-90)

77)水质 铜标准样品(0.01-2mg/L)(GSB 07-1182-2000)

78)水质 锌标准样品(0.01-2mg/L)(GSB 07-1184-2000)

79)水质 总铁标准样品(0.1-5mg/L)(GSB 07-1188-2000)

80)水质铝(GSB 07-1375-2001)

81)水质铝分析校准用标准样品(正在制订)

82)水质 pH(GSBZ 50017-90)

83)水质化学需氧量(GSBZ 50001-88)

84)水质氨氮(GSBZ 50005-88)

85)水质总氮(以N计)(GSBZ 50026-94)

86)水质 总磷(以P计)(GSBZ 50033-95)

87)水质 氟标准样品(0.1-5mg/L)(GSB 07-1194-2000)

88)水质总氰化物(GSBZ 50018-90)

89)空气质量氮氧化物标准样品(GSBZ 50015-89)

四、环境监测仪器技术要求

90)水质自动采样器技术要求及检测方法(HJ/T 372-2007)

91)紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求(HJ/T 191-2005)

92)总氮水质自动分析仪技术要求(HJ/T 102-2003)

93)总磷水质自动分析仪技术要求(HJ/T 103-2003)

94)pH水质自动分析仪技术要求(HJ/T 96-2003)

95)氨氮水质自动分析仪技术要求(HJ/T 101-2003)

96)油类水质在线连续监测仪技术要求和检测方法(正在制订)

97)环境保护产品技术要求 化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪(HJ/T 377-2007)

98)COD快速测定仪技术要求和检测方法(正在制订)

99)总铬水质在线连续监测仪技术要求和检测方法(正在制订)

100)六价铬水质在线连续监测仪技术要求和检测方法(HJ 609-2011)

101)镉水质在线连续监测仪技术要求和检测方法(正在制订)

102)铅水质在线连续监测仪技术要求和检测方法(正在制订)

103)汞水质在线连续监测仪技术要求和检测方法(正在制订)

104)烟气采样器技术条件(HJ/T 47-1999)

105)固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)(HJ 76-2007)

106)固定污染源烟气汞排放连续监测系统技术要求(正在制订)

107)固定污染源烟气排放连续自动监测系统技术要求和检测方法(HJ/T 76-2007)

108)紫外吸收法便携式多气体测量系统技术要求及检测方法(正在制订)

109)环境噪声自动监测系统技术要求(正在制订)

110)污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求(HJ 477-2009)

111)污染治理设施运行记录仪技术要求及检测方法(HJ/T 378-2007)

五、环境监测信息标准

112)环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)(HJ/T 352-2007)

113)污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准(HJ/T 212-2005)

114)污染源在线监控数据元技术规定(正在制订)

115)污染源监督性监测数据元技术规定(正在制订)

116)环境监测信息处理传输技术规定(正在制订)

[1] 曲格平.梦想与期待―中国环境保护的过去与未来[M].北京:中国环境科学出版社,2000:75-77.

[2] 周生贤.领导干部环境保护知识读本[M].北京:中国环境科学出版社,2009:329-412.

[3] 全国人民代表大会常务委员会.《环境影响评价法》(主席令〔2002〕第七十七号)[EB/DL].

[4] 国家环境保护局.《环境监理工作制度》(试行)(国家环境保护局 环监〔1996〕888号)[EB/DL].

[5] 全国人民代表大会.《环境保护法》(主席令〔2014〕第九号)[EB/DL].

[6] 环境保护部办公厅.《2014年国家重点监控企业名单》(环办〔2013〕116号)[EB/DL].

[7] 全国人民代表大会常务委员会,《清洁生产促进法》(主席令〔2012〕第五十四号)[EB/DL].

[8] 环境保护部,国土资源部.《全国土壤污染状况调查公报》(2014年)[EB/DL].