社会资本、政府干预与服务业集聚的影响研究

谢兰兰,鲁诚至

(1.华南师范大学经济与管理学院,广东 广州 510630;2.广东海洋大学经济管理学院,广东 湛江 524088)

诸多因素对服务业集聚发挥着重要作用。从现有文献来看,我们可分为两类:一类是非制度因素(包括地区资源禀赋、基础设施、劳动力共享、知识溢出和FDI等),已有学者对此作出了详细研究[1][2];另一类是制度因素,如政府规模和契约制度等[3][4]。目前,对后者的研究相对鲜见,其中政府干预对服务业集聚影响的研究更少。部分学者从社会资本角度解释了服务业集聚的地区差异。范剑勇和李方文(2011)证明企业面临的外部环境是大量企业集聚时相互作用引起的诸多单个外部性之和,企业能接受和利用集聚外部性的效率取决于该企业自身或它与其他企业的交往能力[5]。目前,已有部分研究为该观点提供了经验证据支持。

本文尝试通过探讨社会资本、政府干预对服务业集聚的影响机制及社会资本与政府干预的交互作用来研究以下问题①一般地,政府干预是政府为了实现自身的政治目标而做出损害企业正常生产经营、干预企业自我决策的活动或制定不利于企业经营活动的政策,它是负面的。但本文假设政府目标和企业目标相一致,因此政府干预是有益的。:一是社会资本水平、政府干预是否会影响及如何影响区域服务业集聚?二是政府干预和社会资本在影响服务业集聚形成机理中所起的作用是什么?政府干预和社会资本在中国地区经济差异中扮演什么角色?本文从政府干预与社会资本的视角分析服务业集聚的作用机理,新的研究思路更有利于准确理解社会资本和政府干预在服务业集聚中的作用。范剑勇(2011)将产业集聚分为大地理和小地理范围产业集聚,认为以城区为研究对象的小地理范围产业集聚更有意义[5]。借鉴其做法及数据的可得性,本文以中国120个地级及以上城市为样本来研究社会资本、政府干预与服务业集聚三者之间的关系。

一、研究假设

(一)社会资本与服务业集聚

梳理社会资本的相关文献后发现,对服务业集聚产生积极影响的机制主要有三类:一是促进知识流,Hauser(2007)等认为集群中的互动可以打破企业间知识交换的壁垒,促进集聚内企业知识的外溢,强化集群企业的吸收能力[6];二是拥有丰富社会资本的企业可以方便地获得物质资本、人力资本等稀缺资源;三是了解竞争者、客户及供应商,降低经营的不确定性和风险,促进集群内企业的信任和合作。

上述分析并不表明社会资本越多越能促进服务业集聚。Molina&Xavier(2005)认为集群中的社会资本超过一定水平后,社会资本对企业集聚的影响就会下降,社会互动和信任对集聚的影响呈倒“U”型结构[7]。Uzzi(1997)指出社会资本对产业集聚发展的负面影响,认为嵌入可以使企业获得细密的信息,但过度嵌入会产生负面影响[8]。据此,本文提出假设1:在一定范围内,社会资本越高的区域,服务业集聚程度越高。

(二)政府干预与服务业集聚

政府干预服务业集聚有两种方法[9]:一是对服务业集聚区的经济、社会活动提供直接干预;二是为服务业集聚提供服务、政策及制度等支持。对于前者,政府主要通过制定服务业集聚发展规划、招商引资,推动集聚区企业与其他机构(如投资企业、金融机构、科研单位等)之间的互动交流,建立产学研合作基地等直接干预。实际上,金融、科学研究及地质勘探等服务业涉及国民经济命脉,教育、卫生环境等涉及公共服务业,因此它们更容易受到政府的直接干预。对于后者,政府通过更好的产权保护、高效的法律执行力度及优质高效的公共服务等为服务业集聚创造良好环境,促进服务业集聚。胡晨光(2011)等实证研究表明,地方政府在中国集群的形成和发展中起着不可替代的积极作用[10]。据此,本文提出假设2:政府干预越高的区域,服务业集聚程度越高。

(三)社会资本和政府干预在影响服务业集聚方面的替代作用

一般地,政府干预失灵时社会资本能发挥替代作用。林毅夫(2008)认为发展中国家最重要的制度是政府政策,它能塑造并影响其他制度的质量[11]。陆铭(2008)认为正式制度(如政府政策)可以促进经济发展,非正式制度(如社会资本)在正式制度缺乏时可以与正式制度互替[12]。Choi等(1999)认为由于缺少良好的正式制度,导致企业间的交易成本十分昂贵,因此经济转型中的企业更倾向于求助于人际关系网络[13]。Allen et al(2005)对中国的研究发现,中国金融体系和法律制度均较薄弱,但中国经济发展非常强劲,其原因在于中国存在着信任和关系等非正式制度,它替代正式制度发挥着治理效应[14]。此外,社会资本与政府干预的作用在服务业集聚生命周期内是此消彼长的。服务业往往因偶然因素形成集聚,此时政府对其干预较少,企业会利用社会网络获得诸多优惠。在服务业集聚成长阶段,政府的规划和支持就格外重要,有时甚至成为能否集聚更多企业的关键因素,此时服务业集聚更多地依赖于政府干预。在服务业集聚成熟阶段,区内企业将以市场为导向,交易及合同执行力度更依赖于双方的信任、声誉。在服务业集聚衰退期,往往需要更多的政府干预,以推动服务业转型升级。据此,本文提出假设3:社会资本与政府干预在影响服务业集聚方面具有替代作用。

二、研究模型、变量选择和数据来源

(一)研究模型

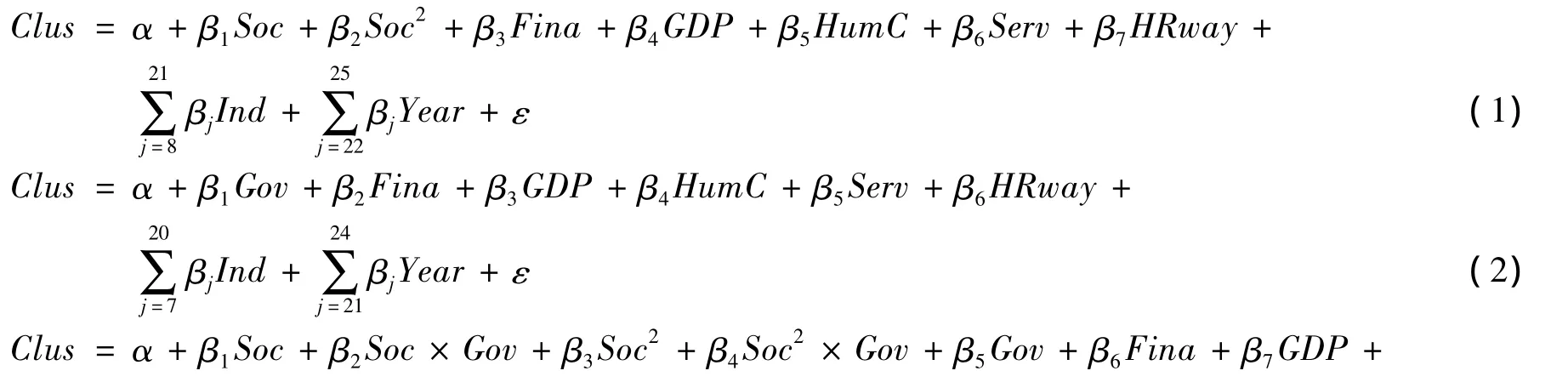

依照上述提出的三个假设,我们设置如下的三个基本计量模型:

(二)变量选择和数据来源

1.变量定义

(1)服务业集聚度。产业集聚测度指标包括集中率(CR)、赫芬达尔指数(HI)、空间基尼系数(G)、区位熵(LQ)、地理集中指数(EG)和MS指数等①HI指数由Herfindal于1950年构建,EG指数由Ellision&glaeser于1997年构建,MS指数由Maurel&Sedillot于1999年构建,产业共同集中指数由Duranton&Overman于2005年构建。。考虑到数据的可操作性,我们用工业产值比重来衡量制造业集聚。由于中国服务业产值被严重低估,本文将地区k服务行业i的从业人员占地区k所有行业从业人员的比重作为衡量该地区、该行业集聚程度的指标。一般地,该指标越大,服务业集聚程度就越高。

(2)社会资本水平。目前,社会资本的刻画主要有信任指数、规范指数、捐赠血液情况等方法。由于张维迎(2002)的信任指数、《中国营商环境报告》的规范指数及国家卫生部的无偿献血率均为省级数据,而本文的研究对象为城市,因此我们借鉴严成樑(2012)的做法,从信息共享和相互沟通的角度来测度地区社会资本,用地区电话拥有量比重、互联网拥有量比重两个指标来衡量社会资本。当这两个指标越大,则表明当地的社会资本越丰富。

(3)政府干预。有学者采用樊纲和王小鲁编制的市场化相对进程报告中的省级数据来衡量政府干预程度。鉴于研究对象的差异,本文借鉴潘红波等(2008)的研究,以世界银行(2006)调研中获得的“企业与政府打交道时间”来度量地方政府的干预水平。该指标数据越大,说明政府干预程度越高。

(4)其他控制变量。本文在模型中加入了财政支出、人均GDP、人力资本、服务业产值及基础设施等控制变量,同时采用虚拟变量来控制行业影响和年度影响。样本涉及14个行业,因此在模型中加入13个行业虚拟变量(Indi)。样本期间是2003-2010年,模型中加入了8个年份的虚拟变量(Yeari)。

表1 变量定义及其计算方法

2.数据来源。政府干预数据来源于世界银行2006年的《政府治理、投资环境及和谐社会——中国120个城市竞争力调查》的调研报告,其他数据来源于2003-2010年的《中国城市统计年鉴》。由于世界银行报告只涵盖中国120个城市,因此我们从研究样本中剔除了其他地区及一些数据缺失的样本。政府与企业打交道天数这一指标相对稳定,我们近似地将2005年值看成其他年份的值。

3.模型说明。模型(1)检验社会资本对服务业集聚的影响。依据本文理论预期,社会资本会显著影响服务业集聚度。在一定范围内,社会资本与服务业集聚呈正相关;超出该范围,社会资本与服务业集聚呈负相关。如果假设成立,则模型(1)中的β1显著为正值,β2显著为负值。模型(2)检验政府干预对服务业集聚的影响。依据本文理论预期,地方政府干预会显著影响服务业集聚度。在政府干预较多的地区,服务业集聚程度较高;反之亦反。如果假设成立,则模型(2)中的β1显著为正值。模型(3)检验社会资本和政府干预对服务业集聚影响的相互替代作用。依据本文理论预期,在政府干预较弱的地区,社会资本对服务业集聚的影响会大大增加;反之亦反。如果假设成立,则模型(3)中Soc社会资本的系数β1依旧显著为正值,Soc2社会资本的系数β3依旧显著为负值,交互项Soc*GQI的系数β2则显著为负值,交互项Soc2*GQI的系数β4显著为正值,Gov政府干预的系数β5依旧显著为正值,且,则表明政府干预较强的地区,服务业集聚能力对社会资本的依赖程度要显著低于政府干预较弱的地区。

三、实证研究结果

(一)描述性统计分析

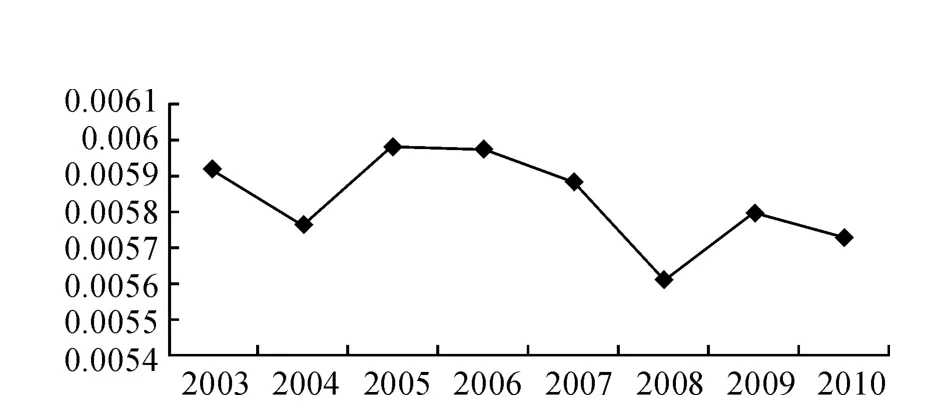

图1给出了2003-2010年间社会资本度量的两个指标——互联网比重和电话比重(包括固定电话和移动电话)在中国120个城市的年平均分布情况。从区域来看,不同地区社会资本水平存在较大差异,不均衡现象较为严重。图2提供了2003-2010年间中国120个地区以电话比重衡量的社会资本分布状况。由图2可看出,社会资本变动较大且为非递增趋势,这可能是因为移动电话虽然逐年增加,但固定电话却逐年下降。

图1 各地区社会资本水平

图2 社会资本水平历年均值

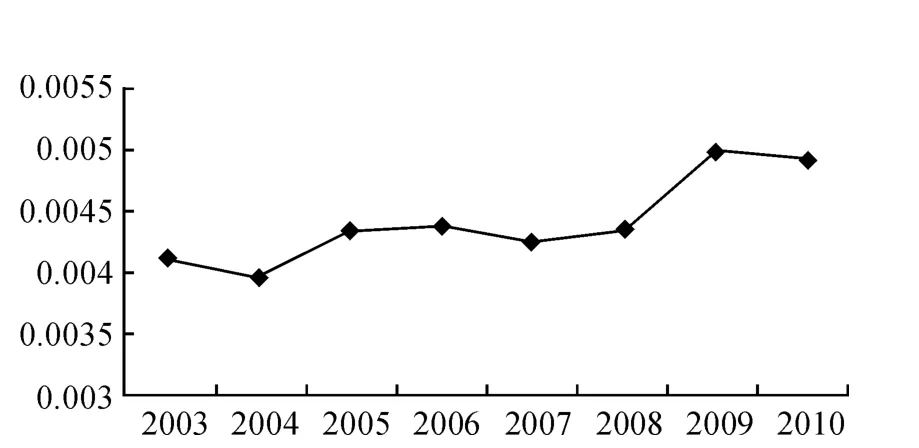

图3提供了政府干预(2005年)在中国120个城市的分布情况。由图3可知,政府干预在各地区之间的波动较大。图4给出了中国120个城市服务业集聚水平在2003-2010年间平均分布情况,其总体趋势为上升,但略有波动。

图3 各地区政府干预水平

图4 服务业集聚水平历年均值

(二)回归结果分析

1.社会资本与服务业集聚的检验。表2模型(1)的回归结果显示,回归模型1、2的研究结论均支持本文假设1。在控制了各控制变量后,无论模型1还是模型2,社会资本的系数β1均显著为正值,社会资本变量平方的系数β2均显著为负值,说明社会资本与服务业集聚的影响是非单调递增而存在一个“拐点”,在该点的服务业集聚水平最高,即社会资本与服务业集聚之间呈倒“U”型结构。

从表2模型(1)回归结果反映的各控制变量来看,在不同的社会资本指标衡量下,财政支出、服务业产值、人均道路面积与服务业集聚均呈显著正相关,说明财政支出越大、服务产值越高、基础设施越好,则服务业集聚度越高。在其他控制变量中,GDP与服务业集聚呈显著负相关,人力资本在以互联网为社会资本代表变量的回归模型中统计结论并不显著,在以电话为社会资本代表变量的回归模型中统计结论显著。GDP与服务业集聚呈负相关,其可能原因是中国服务业GDP核算严重低估。

表2 社会资本、政府干预与服务业集聚水平回归结果(样本量=13131)

2.政府干预与服务业集聚的检验。表2模型(2)回归结果反映了政府干预和服务业集聚之间的关系。在控制了各控制变量后,政府干预的系数β1为正值,证明本文假设2成立。在控制其他变量的情况下,政府干预每增加一个百分点,预测的服务业集聚水平增加0.0000286,说明政府干预对服务业集聚有显著的影响。在控制变量方面,模型(2)中人力资本与服务业集聚的关系不显著,说明服务业依赖于粗放式增长模式,知识存量对服务业集聚影响较小。本模型中的其他控制变量的影响与模型(1)基本一致。

3.社会资本与政府干预的替代作用检验。表2模型(3)回归结果检验了政府干预是否影响服务业集聚对社会资本的依赖程度。在控制了各控制变量后,社会资本的系数β1始终显著为正值,社会资本变量平方的系数β3始终显著为负值,交互项Soc*GQI的系数β2始终显著为负值,交互项Soc2*GQI的系数β4始终显著正值,政府干预的系数β5始终显著为正值,且这一结论支持本文假设3,说明社会资本可以作为政府干预的替代机制提升服务业集聚水平。在政府干预较少的情况下,社会资本对服务业集聚影响显著;在政府干预较多的情况下,服务业较少使用社会资本。本模型中的其他控制变量的影响与模型(1)、(2)基本一致。

四、稳健性检验

由于政府干预的数据来源于世界银行2005年的调研报告,为检验上述结论的稳健性,本文对涉及政府干预的回归模型分年度进行分析,发现上述主要结论没有发生变化。限于篇幅,本文没有列出相关研究的结果,但测试证明结论是稳健的。社会资本与服务业集聚之间可能存在内生性问题,本文取滞后一期的社会资本为解释变量,表3给出了对假设1、3的稳健性测试。假设1的稳健性测试检测了滞后一期社会资本对服务业集聚的影响程度。由表3可见,在控制其他变量后,滞后一期的社会资本的系数β1依旧显著为正值,社会资本变量平方的系数β2依旧显著为负值,这进一步证明假设1成立,说明社会资本对服务业集聚的促进作用是稳健的。假设3的稳健性测试检测了滞后一期社会资本与政府干预对服务业集聚的影响替代程度。在控制其他变量后,在以电话衡量的社会资本回归结果中显示,系数β1、β2的测试后符号与假设不一致,均没有通过显著性检验,但其他系数的符号与假设一致,均通过显著性检验,且;在以互联网衡量的社会资本回归结果中显示,各系数的符号与假设一致,均通过显著性检验,且这一结论支持本文的假设3,进一步证明假设3成立且是稳健的。

表3 稳健性测试(样本量=13131)

五、结 语

本文基于2003-2010年间中国120个城市14个服务行业的数据,验证了社会资本、政府干预对服务业集聚的影响作用,主要研究结论如下:(1)在控制其他变量后,社会资本对服务业集聚呈显著“U”型影响,政府干预对服务业集聚有显著正向影响;(2)在控制其他变量后,社会资本与政府干预在影响服务业集聚方面的作用可以相互替代。因此,除需要政府干预服务业集聚外,还要重视社会资本的适度培养和建设。以电话和互联网比重衡量的社会资本在一定范围内对城市服务业集聚具有显著的促进作用,需适度发展互联网和通讯设施以提高地区服务业集聚度。控制变量HumC的检验结果显示,当前服务业发展主要以粗放为主,需加速服务业的转型升级。

[1]Marshall.A Principles of Economics[M].London:MacMillan Press,1960.

[2]陆立军,郑小碧.基于协同演化效应的专业市场与产业集群互动创生机制研究[J].浙江工商大学学报,2010,(7):51-69.

[3]Barro R.Economic Growth in a Cross Section of Countries[J].Quarterly Journal of Economics,1991,(106),pp.407 -443.

[4]汪德华,张金恩,白重恩.政府规模、法治水平与服务业发展[J].经济研究,2008,(6):51-63.

[5]范剑勇,李文方.中国制造业空间集聚的影响:一个综述[J].南方经济,2011,(6):53-65.

[6]C.Hauser,G.Tappeiner,J.Walde.The Learning Region:Impact of Social Capital and Weak Ties on Innovation [J].Regional Studies,2007,(41),pp.75 -88.

[7]Molina-Morales F.Xavier.The Territorial Agglomerations of Firms:A Social Capital Perspective from the Spanish Tile Industry [J].Growth and Change,2005,36(1),pp.74 -99.

[8]Uzzi Brian.Social Structure and Competition in Inter-firm networks:The paradox of Embeddings[J].Administrative Science Quarterly,1997,(42),pp.35-67.

[9]M.Pflüger& J.Südekum.Integration,Agglomeration and Welfare [J].Journal of Urban Economics,2007,(43),pp.49 -69.

[10]胡晨光,程惠芳,俞斌.“有为政府”与集聚经济圈的演进——一个基于长三角集聚经济圈的分析框架[J].世界经济,2011,(2):61-80.

[11]林毅夫.经济发展与转型:思潮、战略与自身能力[M].北京:北京大学出版社,2008.

[12]陆铭,李爽.社会资本、非正式制度与经济发展 [J].管理世界,2008,(9):161-165.

[13]Choi C.J.,Lee S.H.,Kim J.B.A Note on Countertrade:Contractual Uncertainty and Transaction Governance in Transition E-conomies[J].Journal of International Business Studies,1999,(30),pp.189 -201.

[14]Allen F.,Qian J.& Qian M.Law,Finance and Economic Growth in China [J].Journal of Financial Economics,2005,77(1),pp.57-116.