从农民收入结构变化分析如何使农民增收

(河北大学 河北保定 071000)

1 我国东西部地区农民收入结构现状及变化趋势

1.1 我国东西部地区农民收入结构的现状

我国幅员辽阔,各地发展极为不均衡,由于地理、气候、经济发展状况等多种原因,农民的收入有高有低,并且结构各不相同。东部地区与西部地区差异较大,首先是自然条件,加上改革开放以来,我国地区发展战略不平衡,在东部沿海地区,通过创立经济特区、沿海开放城市等,加大资金等各方面的投入力度,生产力水平得到提高,也为农民的发展提高奠定了良好的基础。而广大中西部地区缺乏必要的发展条件,经济增长速度缓慢,不利于农民增收,结果必然是地区之间收入水平的差距日益扩大。

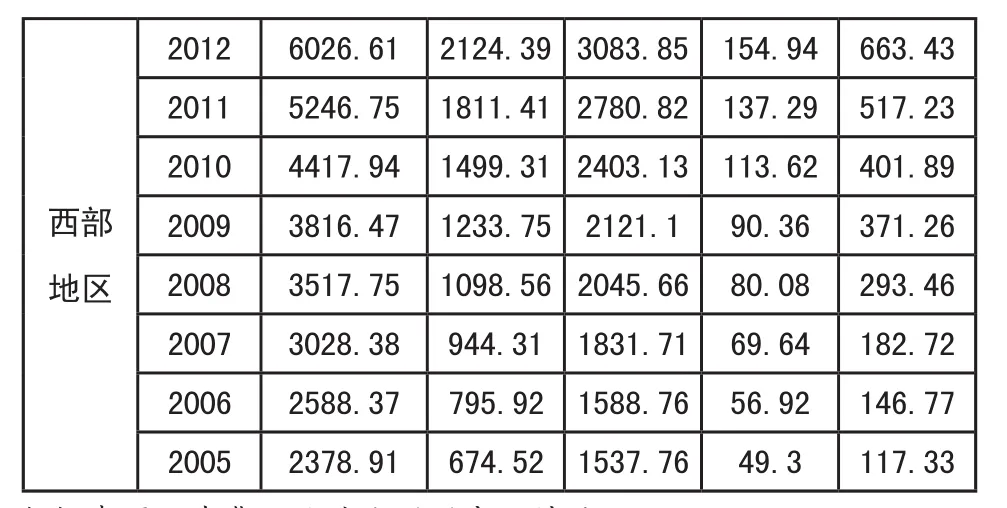

我国东西部地区农民收入结构情况 单位:元

数据来源:中华人民共和国国家统计局

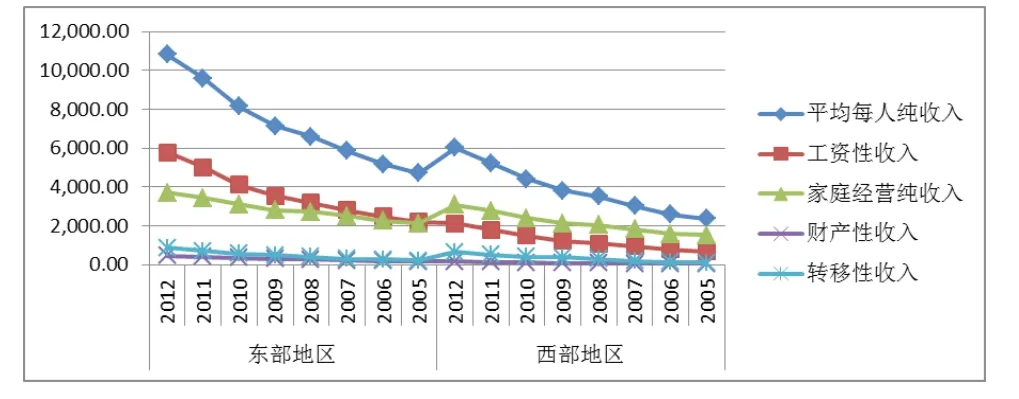

2004年以来,我国尤其强调三农问题,其中一个重要的方面既是农民问题,特别是农民的减负与增收,加上新农村建设的大力推进,并且由上图我们可以清晰地看到收入是在不断的升高的,增幅比较平稳,东西部的农民收入都有了较大幅度的提高。2005年到2012年,东部地区农民平均每人纯收入由4720.28上升到10817.48,八年间提高了2.29倍。西部地区农民平均每人纯收入由2378.91上升到6026.61,提高了2.53倍。2005年,西部地区农民人均收入比东部地区低一半左右,党中央高度重视西部的发展,颁布了西部大开发等一系列的政策,所以西部地区农民人均纯收入增幅比东部地区要高。

总体来看,东部地区和西部地区农民各项收入平稳发展,财产性收入和转移性收入增幅缓慢,家庭经营纯收入与工资性收入平稳增长。2005到2012年间,东部地区年均工资性收入由2198.08元增加到5790.96元,增幅163.46%;家庭经营纯收入由2140.62元增加到3710.82元,增幅73.35%;财产性收入由159.71元增加到451.91元,增幅182.96%;转移性收入由221.87元增加到863.78元,增幅289.32%。而西部地区年均工资性收入由674.52元增加到2124.39元,增幅214.95%;家庭经营纯收入由1537.76元增加到3083.85元,增幅100.54%;财产性收入由49.30元增加到154.94元,增幅214.28%;转移性收入由117.33元增加到663.43元,增幅465.44%。虽然东西部,农民主要收入来源有所差别,但是,各项收入都有较大幅度的提高。但是,各项收入增幅西部地区都高于东部地区,这得益于我国进来实施的政策,说明国家的各项措施都有了一定的成效。然而,城镇居民人均纯收入由2005年的11320.77元增加到2011年的23979.20元,与之相比,城乡收入的差距是相当大的,加之,我国经济的快速发展,物价水平不断提高,相比与此,农民收入增长是缓慢的,远远不能满足他们的需求,他们的生活仍然相当的困难。

1.2 我国东西部地区农民收入结构变化趋势

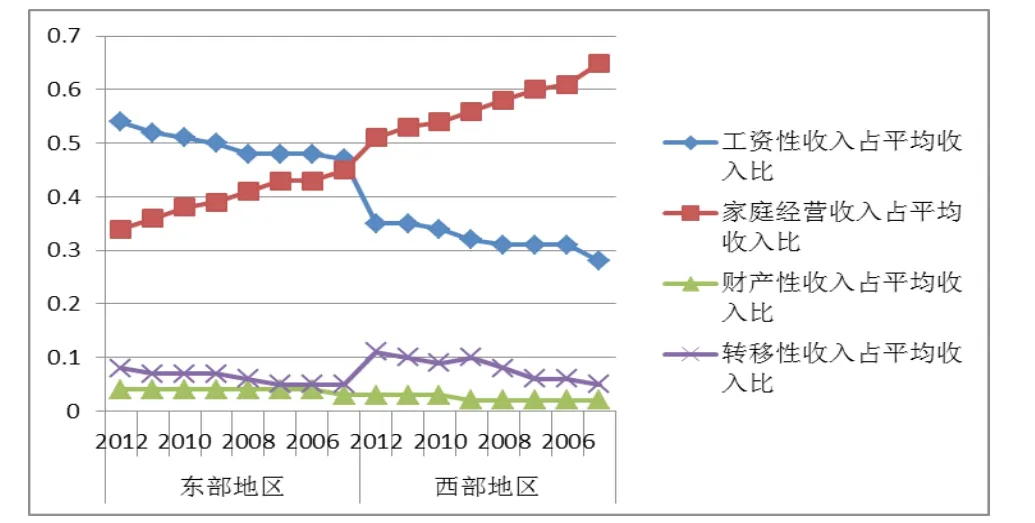

2005-2011年各项收入占平均收入的比重

由图中,我们可以看到,各项收入在总量上都有一定程度的提升,而他们各自所占的比重仅有一点微调。

首先,东西两部工资性收入占平均收入的比重都是平稳增加的。并且,他们同时在06、07、08年的比重没有变化,之后开始稳定增长。而与其相反的是,家庭经营收入占平均收入的比重在逐年下降。虽然这两种收入的变化趋势一样,但是对于东西两部的影响确实不同的。在东部地区,工资性收入和家庭经营收入,两者原来比重接近,近年来,工资性收入逐渐高于家庭经营收入。在西部地区,家庭经营收入一直占据着较高的比重,但是,由图中趋势看来,在不久的将来,工资性收入将超过家庭经营收入占据主要地位。这样看来,人们更倾向于赚取工资性收入来维持自己的生活。

其次,东西两部,财产性收入总量小,占比低是一个总的特点,近年来,财产性收入一直维持在一个较低的水平,并且几乎没有变化。不论是绝对值还是相对值,东西部地区的财产性收入都处于一个非常低的水平,东部略高于西部。财产性收入对于农民来说,只是一个补充,另外,农民财产性收入由于基数较低及种种历史原因和现实原因,当前对总收入增长的贡献与农民经营型收入和工资性收入比较而言贡献率很低[1]。当然,他还是保持了一定的增长。财产性收入增长缓慢主要是受农民拥有较少的金融资产和农村土地流转价格低廉等因素的约束[2]。最后,对于转移性收入,仍然占比较低,总量东部地区高于西部地区,但是其所占平均收入的比重,西部地区逐渐高于东部地区。中央对于西部的惠农政策力度高于东部,这个趋势在近几年不会改变。西部地区贫困面大,国家惠农政策应该向其倾斜。

2 制约农民增收及收入结构不平衡的因素

2.1 农民收入来源比较单一且不稳定

不论东部还是西部,家庭主要收入为工资性收入和家庭经营收入,对于农民来说,这两项收入都是不稳定的。

自古以来,农民的主要收入是务农得到的收入,随着社会的发展,进城务工的农民越来越多,工资性收入所占的比重有所增加,但是,由于他们所从事的工作的限制,大部分收入来源不是工资的形式。当然,这是有一定的原因的,大部分农民工文化素质和劳动技能偏低,这不仅使得农民的收入的是不稳定的,也是收入较低的原因。一直以来,大部分农民认为外出找工作比较困难或非常困难,且这个比例还在一直上升。且由于技能不足和学历较低,他们的工作环境恶劣与收入不成比例。调查反映文化素质偏低缺乏专业劳动技能的农民工所获得的劳动报酬与其相对恶劣的工作环境与超负荷的劳动强度相比收入水平明显偏低[3]。所以,工资性收入也有很大的提升空间。

而家庭经营收入制约因素就更加明显,不仅受国家经济、价格等因素制约,还受自然气候的影响。经济的发展,生产资料的价格在不断上涨,加上一些人类的不可抗力,不稳定性较大。这样单一的收入来源会使农民的生活更加不稳定,一旦一方面遭受损失,很难用其他方面来补充。

财产性收入转移性收入仅占很少的一部分,况且对于转移性收入来说,农村居民往往享受不到城镇居民在就业、教育、住房、医疗等方面的待遇,农村居民收入中一部分来自于国家财政的转移收入,仅仅是极少数在全民或集体单位就业的职工所享有的由国家支付的一部分抚恤金、困难补助和救济金等。所以,增加农民收入在这方面有很大的潜力,着重增加这两方面的收入有很大的现实意义,农民收入来源的多元化应该是未来发展的必然趋势。

2.2 政府支农力度相对较小

近年来,国家一直在加大对于三农的支持力度,主要因为,这些年来,农业支持工业,对于农业过度消耗,需要我们继续加大对于农业的支持力度。经过多年来的不断调整、创新,我国形成了一个新型财政支持“三农”政策框架体系,但不得不说的是该体系还存在比较突出的问题。 首先财政农业绝对量虽然有所增加,但相对量趋于下降。表现在我国财政支农支出的比重呈现出下降、徘徊和增长缓慢的趋势。

images/BZ_80_1281_1968_2243_2381.png

我国目前的支农支出还远远不能满足农业发展的需要,不仅表现直接对于农民的补贴过少,还表现在,对于农民的教育,就业等各种政策环节的薄弱,我们还需要继续加大对于农业的支出。财政支农力度较小造成了地区发展不平衡,农民收入差距日益扩大,影响到农业的均衡发展。

2.3 农民增收意识有局限性

农民的收入主要来源于在家务农与外出打工。传统农民思维方式是制约农民思想解放的最大障碍,而思想上不能解放时制约农民呢革命性和创造性的根本阻力[4]。目前,大部分农民文化程度有限,接受现代科学技术难度很大。从当前的形势看,农民的整体素质比较低,主要体现在文化科学素质、生产经营管理素质和观念意识等方面。加之,一些农民思想比较保守,不主动学习科技知识,也不会运用科技知识指导农业生产,缺乏创新精神。许多农民市场观念淡薄,面对激烈的市场竞争,缺乏判断市场规律的能力,风险意识和市场竞争意识薄弱,不能及时获得信息并采取相应的对策,大多盲从于市场短期价格波动。对于如何增收,其意识淡薄,具有一定的局限性。

3 增加农民收入的途径

3.1 拓宽农民的收入渠道

在西部家庭经营收入占据着最主要的地位,在东部也仅仅是稍稍逊色而已,他的地位之重大,在拓宽收入渠道的时候,首先要保持家庭经营收入的稳定与发展。不仅仅只是从事农业初级产品的生产经营,同时,要大力发展农产品加工业,延长产业链条,提高农产品附加值,并通过农业产业化经营、专业合作社等方式,推动农业生产的专业化和标准化,促进农民增收。

同时,对于工资性收入也要给予足够的重视。要加大对于农民的教育投入力度,提高农民的就业技能,提高农民在市场上的竞争力,拓宽农民的就业渠道。要重视职业教育,可以对职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免费。

财产性收入占比很小,但仍需引起重视,比如通过完善土地使用权流转政策等,可以拓宽农民收入渠道。通过与城镇居民收入结构对照,我们知道农民的转移性收入是增长潜力点,需要在农业补贴养老保险和社会医疗等多方面实现制度性保障,提高农村最低生活保障水平,坚持对种粮农民实行直接补贴,继续实行良种补贴和农机具购置补贴,完善农资综合补贴动态调整机制[5]。在此方面,需要国家的配套政策以达到提高转移性收入的效果。

3.2 加大国家支农力度

加大财政对支农的支出,首先要完善转移支付制度,加大对于农民的转移支付;其次,要通过多渠道筹集资金,引导各方支持农村建设;最后要严格监管支农资金的运用,使其真正落到实处,使农民真正获益。

要引导企业履行社会责任,给予留用农民工的企业各方面的优惠,督促企业及时足额发放工资。要在扩大城乡基础设施建设和新增公益性事业中,尽可能多地使用农民工,引导农民大规模参与农业农村基础设施建设。企业要充分挖掘农民的就业潜力,拓展其就业空间。要鼓励和支持农民工回乡创业,并且可以带动当地的农民就业,为农村劳动力提供尽可能多的就业增收机会。要健全和完善人力资源市场,为农民工提供免费的职业指导和介绍等服务,来扩大农民工就业的空间,进而增加农民的收入。

3.3 加大对于农民教育的投入

加大对于农民的教育投入,可以增加农民的就业机会,使农民的收入不局限于体力劳动,通过学习一定的技术可以达到增加工资性收入的效果。有研究表明,农户的收入水平与其家庭人力资本储备情况有着明显的正相关关系[6]。 农民的文化素质决定了他们经营非农产业的基本素质,提高农民的教育水平,弥补农民文化水平的不足,是提高农民就业能力,增加农民工资性收入的重要举措。

同时,通过技术的培训,可以达到增产增收的效果。科技兴农,一直是我们所坚持的。通过科学技术的发展,推进新的农业科技革命。通过农业技术的创新,增加农作物的产量和优质农产品的比重。

增加农民收入,提高农民生活水平,是促进农村社会经济进步,全面建设小康社会,构建和谐社会的必然要求,对于当前扩大内需,拓展市场,促进全市经济良性循环和城乡关系的良性互动,实现我市经济的可持续发展,具有十分重要的意义。农民收入水平是农村经济发展的重要体现,也是农村社会进步的基础和条件。不仅关系到全市社会的稳定,也关系到社会的进步,应予以高度重视。

[1] 王歧红,陈善步.农民财产性收入现状、形成原因及对策分析[J].湖南财经高等专科学校学报, 2008;(4)24:112.

[2] 温智良.农民收入结构变化的实证分析:基于外出务工的视角[J].金融与经济,2009;(2).

[3] 王晓娟.失地农民就业现状与原因分析[J].中国商界,2009;(12).

[4] 周海军.转变农民思想观念促进农民致富增收[J].中共伊利州委党校学报,2010;(3).

[5] 李志明.进一步拓宽山西农民增收渠道的若干建议[J].经济师,2012;(10).

[6] 许冬娜.不同组群农民收入结构变动分析[J].劳动保障世界,2010,12.