新型驱油剂聚表剂的特性及驱油机理研究

闫丽萍

(中石油大庆油田有限责任公司第八采油厂,黑龙江 大庆163514)

大庆油田经过50多年的开发,已累积采油20×108t以上,已采出地质储量的40%左右,综合含水90%以上。目前,各个开发区块均已全面进入特高含水开发阶段,自然递减率不断增大。在今后的开发调整过程中,主力油层聚驱后剩余油富集区及二、三类油层将是未来油田开发挖潜的主攻目标。

针对主力油层聚驱后层内矛盾不断加剧的问题,需要寻求既有较强扩大波及体积能力又有较强提高驱油效率能力的新型化学驱油剂;针对二、三类油层发育厚度薄、储层渗透率低的特点,还要求新型化学驱替剂不但具有较低的分子量,还要具有较强的注入能力。

聚表剂是近年来在聚驱、三元复合驱基础上,研制形成的一种新型驱油剂,兼具聚合物和表面活性剂的双重特性,具备明显的乳化增溶能力,既可以扩大波及体积,又可以提高驱油效率,室内试验研究结果表明可提高采收率15%以上[1]。它与普通聚合物相比最大的特点是低浓高效、具有很强的增黏、增溶和乳化原油的能力[2]。下面,笔者系统阐述了聚表剂的分子结构特点,并对其驱油机理等进行了分析和总结。

1 聚表剂分子结构特点

聚表剂是以柔性聚丙烯酰胺碳氢链为骨架,在碳氢链上接枝共聚了非极性功能基团后形成的多元接枝共聚物。聚表剂在分子结构设计上以高分子表面活性剂为主导,具有高效增黏、抗盐、抗氧化降解、抗生物降解、选择性堵水等特性,同时具备流度控制能力和乳化增溶能力。

由于聚丙烯酰胺碳氢链的侧基上接枝了大量的聚氧乙烯EO链和非极性基团,形成了既亲水又亲油的 “双亲链”,在水溶液中,这些非极性基团聚结后,能够形成高度有序、庞大的网络超分子结构聚集体,其空间的每一个高分子小胶束由碳氢链的骨架相互联结起来,外侧是亲水基和水化层,在水中能够迅速溶解;内侧是亲油的疏水链,在水溶液中通过分子自组装,形成大量的高分子小胶束,可以将原油高度切割、分散并形成乳化液[3]。正是由于两亲高分子体系在溶液本体中形成了分子间聚集体的网状结构,其对原油的增溶能力是普通表面活性剂体系根本无法比拟的。

聚表剂的分子结构具有以下4个方面的特点:一是共聚的功能基团通过分子内、分子间的非键合作用规律,形成有序的分子自组装行为;二是通过在原聚丙烯酰胺分子链侧基上多元接枝共聚改造后,使其具有亲水(亲水基)、亲油(疏水链)的双亲平衡性和快速互溶性;三是聚表剂在水溶液中通过分子间的相互作用完成自组装,并逐渐形成三维超分子聚集体结构,该结构不但具有抗盐、抗氧化降解和抗生物降解的特性,其增黏性也要高于普通高分聚合物;四是聚表剂分子相互作用形成网络状多空间、大空间的非极性腔(活性吸附腔),使增溶和乳化原油的能力明显高于普通胶束。

在形成产品的过程中,要通过反复试验,对以下分子结构进行调控:一是功能基比例的调控(抗菌,抗盐,增溶);二是疏水和亲水链段比例的调控;三是相关的化学计量平衡的调控;四是离子与非离子单元比例的调控;五是优化选择共聚的条件和方法的调控。

2 聚表剂的主要特性

2.1 高效增溶乳化性

聚表剂分子间相互作用能够形成网络状多空间、大空间的活性吸附腔(非极性腔),使其增溶和乳化原油的能力明显超过普通胶束,这一特性也是聚表剂的主要驱油机理之一。

2.2 高效增黏性

聚表剂在水溶液中能够通过分子间的相互作用进行自组装,并逐渐形成三维超分子聚集体结构,使得其增黏性明显高于普通高分子聚合物。

2.3 抗盐性

油田采出污水具有很高的矿化度,而且存在大量的微生物,多以硫酸盐还原菌为主,加之自由基氧化对聚合物的降解作用,使得污水配制的聚合物溶液的黏度很低,耐盐性较差。聚表剂在分子结构中有针对性地引入功能基团,有效地解决了油田采出污水的配制问题。

2.4 抗氧化降解

聚表剂在分子链上引入了氧转移基(—SH),它能够通过自身氧化,有效地分解聚表剂溶液中的过氧化物,抑制氧化断链的进程。

2.5 抗生物降解

污水中的硫酸盐还原菌是带负电的厌氧菌,而聚表剂的分子结构中接枝共聚了孪连阳离子型表面活性剂,它的疏水链能够吸附带负电的硫酸盐还原菌,致其死亡,由于阳离子型表面活性剂的孪连性,其抗菌能力更强,能够在无氧的条件下保持溶液黏度的稳定性[5-6]。

除上述特性外,聚表剂还具有许多独特的性能,如独特的絮凝作用、卓越的分散性等。

由于聚表剂分子间作用的存在,以及自身分子结构的特殊性,目前采用的部分理化性能评价方法具有一定的不适应性,需要建立一套更为科学的方法来反映聚表剂的性能特点。

3 聚表剂驱油机理

聚表剂同时具有聚合物和表面活性剂的双重属性,驱油机理主要表现为流度控制和乳化增溶2个方面。

3.1 增黏性

聚表剂与残余油之间的界面黏度远远高于注入水与残余油之间的界面黏度,大大降低了水油流度比,从而扩大了注入水的波及体积。同时,聚表剂溶液与原油之间的剪切应力大于水与原油之间的剪切应力,从而提高了聚表剂溶液对残余油的携带能力。

3.2 黏弹性

聚表剂在流动过程中能够对残余油产生一个较大的推动力(比水驱时更大),其作用是把残余油从孔隙或喉道中 “拖”、“拽”出来;毛细管力和黏滞力则不但可以扩大波及体积,而且能够迫使残余油流动起来,从而降低残余油饱和度,提高驱油效率。

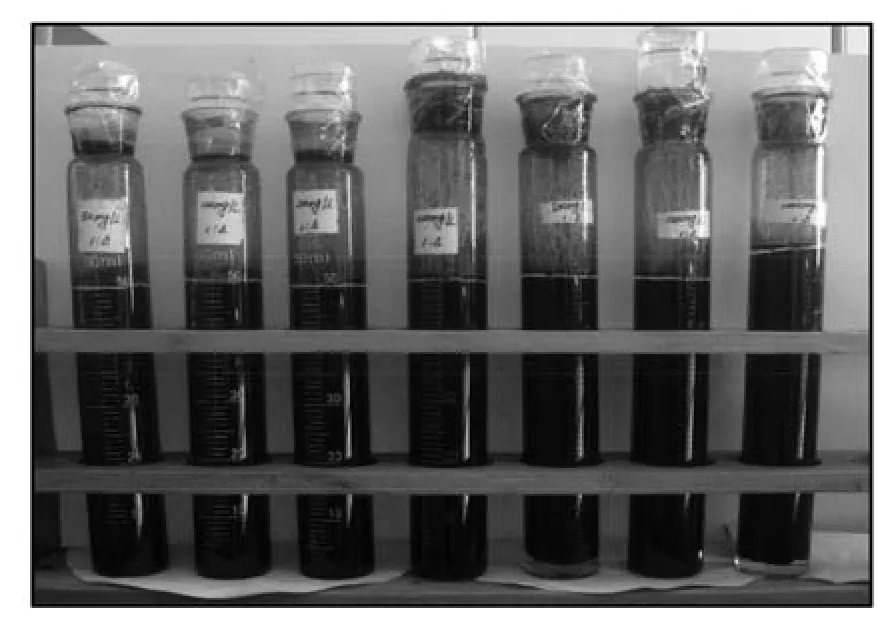

3.3 乳化性

聚表剂在驱替残余油的过程中,能够与原油发生乳化作用(见图1),即将较大颗粒的油珠乳化分散在聚表剂溶液中,从而形成渗流阻力较小的水包油型乳化液(将乳化液倒入地层水中,出现类似于将墨汁倾倒进水中的分散现象(见图2),表明乳化液为水包油型)。被乳化了的小油珠在溶液中的渗流阻力较乳化前大幅减小。因此,原来不能够自由流动的残余油被乳化分散成小体积后又重新流动起来。

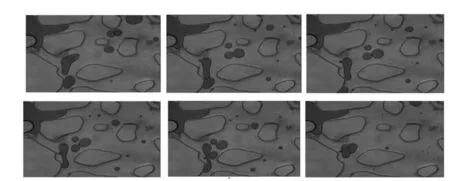

下面以孤岛状残余油的驱替过程为例来具体说明聚表剂的驱油机理。聚表剂的分子在水溶液中形成无数的高分子小胶束,能够将原油高度切割、分散形成乳化液,乳状液油滴通过侧向挤压或者刮削作用来降低边缘残余油饱和度,从而提高驱油效率。位于孔喉边缘的残余油是水驱后残余油的一种主要存在形态,室内物模实验结果表明,进入孔隙喉道的乳化液一方面沿着孔隙喉道的中间部位向前流动,同时又不断地挤压边缘部位的残余油,使其发生变形,最后将其拉断,形成独立的小油滴。刮削下来的小油滴不再与乳化液中的其他油滴发生聚并,而是由乳化液携带向前行进。乳化液携带着小油滴在向前行进的过程中遇到窄小孔喉或阻碍时也会产生变形,甚至被卡断成为更小的油滴,或与其他残余油发生聚并(见图3)。

图1 聚表剂与原油按不同比例配比乳化

图2 乳化液倒入地层水能够分散

4 应用情况及今后发展方向

自2005年开始,先后优选若干个试验区开展聚表剂驱矿场试验研究。试验过程中,通过跟踪动态变化特征,合理优化注入参数,研究配套采出液处理工艺,进行了试验区动态规律的初步总结和开发效果的初步评价,对聚表剂驱开采规律有了初步认识。

今后聚表剂驱油技术将在研制方面注重增强分子结构的规整性;在评价技术方面侧重于研究乳化与吸附机理;在应用方面重点研究与不同油层的适应性、驱油效果的主要影响因素以及有效的采出液处理方法等。

图3 孤岛状残余油驱替过程

5 结论

1)聚表剂产品在分子机构设计上以高分子表面活性剂为主导,具有高效增黏、抗盐、抗氧化降解、抗生物降解、选择性堵水等优良特性,同时具备较强的流度控制能力和乳化增溶能力。

2)聚表剂的驱油机理主要是通过其分子在水溶液中形成大量的高分子小胶束,把原油高度切割、分散形成乳状液,乳状液油滴通过侧向挤油或者刮油降低边缘残余油饱和度,提高驱油效率。

3)与普通聚合物相比,聚表剂具有其独特的优势,是一种应用前景较好的新型化学驱替剂。

4)从大庆油田现场应用效果看,水驱后开展聚表剂驱试验效果普遍较好,聚驱过程中及聚驱后开展聚表剂驱试验效果差异较大。

[1]王启民,冀宝发,隋军,等.大庆油田三次采油技术的实践与认识 [J].大庆石油地质与开发,2001,20(2):1-8.

[2]卢祥国,张云宝.聚合物驱后进一步提高采收率方法及其作用机理研究 [J].大庆石油地质与开发,2007,26(6):113-118.

[3]李宜强,董加宇,方庆,等.驱油用FPS-B剂的流变性和黏弹性及驱油效率研究 [J].石油大学学报,2010(4):640-644.

[4]中国石油天然气总公司科技发展局,开发生产局.改善高含水期油田注水开发效果实例 [M].北京:石油工业出版社,1993.

[5]王俊魁.油气藏工程方法研究与应用 [M].北京:石油工业出版社,1998.

[6]王志章,吴胜和,熊琦华,等.油气田渗流场特征 [M].北京:石油工业出版社,2003.