回归,抑或超越:一种柏拉图意义上的形式化演进

黄 蕾

(兰州大学 马克思主义学院,甘肃 兰州 730000)

我们如何断言,一种形式化超越了另外一种?是否胡塞尔的形式化超越了柏拉图,因其区分了“形式化”和“普遍化”?是否海德格尔的形式化超越了胡塞尔,因其对形式化边界的划分?是否克莱恩的形式化超越了他的两位著名导师,因其对数字观念的理解?

我们又如何断言柏拉图主义的回归?是否一切两分法的应用,并且一个低阶的领域依靠一个高阶的领域去解释即是这种回归?如果我们做出如此断言,我们又如何考虑去面对柏拉图的苏格拉底、海德格尔的胡塞尔以及霍普金斯的克莱恩?

一 Form 抑或Idea :古希腊形式化的起源

为了回答这些问题,我们不得不首先从霍普金斯的一句话开始谈起,在《算术基础中的哲学问题:古代与现代》中,他讲道:“尽管柏拉图的对话确实把感性之物(sensible things)与其型相(Ideas)之间的关系说成前者对后者的‘参与’,但是在柏拉图的任何作品中都没有说,形式(Forms)被设定为独立于或分享于感性世界中的事实而实存”。①2013年9 月,美国西雅图大学哲学系主任伯特·C·霍普金斯(Burt C·Hopkins)应邀到南京大学、浙江大学和复旦大学讲学(下称系列讲座),在其讲学文章Philosophical Problems in the Foundation of Arithmetic:Ancient and Modern 中,作者讲到这个观点。

这句话颠覆了我们对柏拉图的理解,按照一般的看法,柏拉图把日常语言中接在系词“是”后作表语的词都当作与“是”相结合的一个理念,这些表语成为分有“是”的一个“所是”,它们之间形成了一种“被分有”和“分有”的关系,这样就在可感世界之上设定了一个可知世界。这个可知世界就是理念(Idea,Form)②关于idea 和form 的翻译在国内异常混乱,为不至于在本文中引起歧义,在此作一引用界定。它们的希腊原文为ιδεα,拉丁文转写为idea,柏拉图使用的原文是idea 和eidos(多数时候是idea),在英文中通常以大写的Idea 和小写的idea 来区别客观的“理念”与主观的“观念”。(以上观点见:张志伟.西方哲学十五讲[M],北京:北京大学出版社,2004:75)。格鲁布(Crube)认为ιδεα“最切近的翻译是‘Form’或者‘appearance’”(Grube,1958,Plato’s Thought,Boston,Beacon Press.p.1),而高秉江则认为:“柏拉图的Form 是一种确定的、永恒的、超验的心观之相——对应于‘理念’——英文大写时(Form)用来翻译柏拉图的‘相’(idea,或‘理念’),小写时(form)用来翻译亚里士多德的‘形式’(Morphy,或‘结构’)”,以上观点见:高秉江.《Form 和information——论存在结构与语言结构[J].自然辩证法通讯,2009(4):19 -20.的世界、型相的世界[1]。这个世界是实存的,至少在某种意义上。因为柏拉图说:“有许多美丽的事物以及善的事物,我们说它们存在,并以这样的话定义它们”,“另一方面,我们又说有一个美本身、善本身,相应于每一组我们认为是众多的事物都有一个单一的理念。它是一个统一体。我们把它称为真正的实在”。[2]308柏拉图明确的告知我们,在每一个“美丽的事物”或者“善的事物”背后,都有一个“美本身”、“善本身”而实存,换言之,理念实存、形式实存。由此,柏拉图“断然宣布耳闻目睹的直接经验世界是一个虚假的世界,而真实的世界则是超越了这个流变不居的经验世界之外有另一个Form 的世界——这个Form 的世界是真实的,因为它是合乎逻辑的世界。”[1]

那么,霍普金斯何以又断然否定形式的实存呢?那是因为他发现,理念论不能对感性世界中的物理事物如何作为“映像”而关联于智性世界中的型相做出回答。这是一个已经追问了几千年的老问题了,通常,我们将这个问题表述为“分有说”面临的困难。早在柏拉图最卓越的学生亚里士多德那里,就已经认识到了这个困难并尝试进行解答。从某种意义上说,亚里士多德的“全部任务就在于消除柏拉图在可感世界与理念世界之间设置的鸿沟,发现在现实事物中一般和个别的真实关系”[3]。Form 仍然是亚里士多德的核心概念,在其四因说中,亚里士多德认为,形式因是事物的本质,一个事物在运动中朝向的目的就是它所缺乏的形式所应该具有的,并且,一事物也只接受与它本质相同的东西的作用[4],因此,形式因、目的因与动力因都属于形式。由此,亚里士多德说:“后三种原因在多数情况下都可以合而为一。”[2]430

亚里士多德的形式(Form)相当于柏拉图的理念(Idea),从Idea 到Form 的演变,实际上反映了西方哲学形式化的一条主线。形式化起源于形式,Idea、eidos、Form 本就是希腊文ιδεα 的不同转写。亚里士多德的形式(eidos)最主要之含义是:事物“是其所是”(to ti en eniai)之原因,也就是事物之所以是该物之本质,如雕像之为雕像,不在于石头而在于雕像之本身。

亚里士多德强调形式因、目的因和动力因的一致性,目的在于将“四因”归结为质料与形式的区分。这一区分在某种程度上是柏拉图Idea 理论的继续,形式高于质料,质料服从形式,犹如可感世界服从可知世界。但亚里士多德这一区分比柏拉图更高明,因为这一区分使哲学跨入了一般与个别演绎推理的路径。这一路径是近代知识起源之根本原因[5],但也面临着许多困难,在后人的调侃中,亚里士多德据说是因为无法穷尽面包的性质而难以表述出他要吃的面包而饿死的,每当他派出去买面包的学生跑到面包店一次的时候,面包店的老板总能给面包加上一种性质,从面包到红面包到豆沙的红面包,直到今天出炉的新鲜豆沙红面包等等,以至无穷。如图1(亚里士多德吃不上面包示意图):

图1 亚里士多德吃不上面包示意图

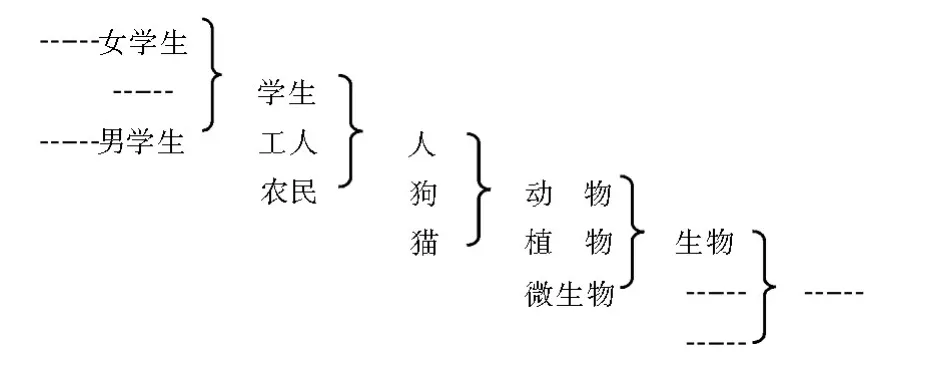

在此示意图中,每一对关系中的后者作为前者的形式,仅仅是形式而已,面包是红面包的形式,红面包是豆沙红面包的形式,而每一对关系中的前者作为后者的质料,却又在另一对关系中成为形式。形式是关系的核心,因面包的性质是无穷无尽的,我们根本无法找到确定的质料而只能找到形式。亚里士多德面对的困难,尤如他的老师面对的困难一样,成为几千年讨论的话题。让我们用内容更为丰富的一幅图去描述亚里士多德的困难,参见图2(一般和个别关系图):

图2 一般和个别关系图[5]

在此图表中,凡属排列于后面的概念,必然是排列于前面概念的一般,凡属排列于前面的概念,必然是排列于后面概念的个别,比如学生是男学生和女学生以及等等其他各种类型学生概念的一般,而学生概念本身则是人概念这个一般的个别。按照柏拉图,我们能够直观到一个可感事物,但在亚里士多德这里,我们却只能接受一个可感形式(而不是可感事物本身)。然而,亚里士多德让我们开始面对一个困难,我们究竟直观到了什么?我们能够直观到人吗?显然,我们只能直观到某个具体的人如工人、农民、学生┄┄我们却无法直观到人本身。但是,难道我们真的直观到了学生吗?其实我们只能说,我们只能直观到某个具体的学生如男学生或者女学生┄┄却无法直观到学生本身。这样的类推是一个无穷的过程,以至于到最后我们只能说,我们只能直观到这个、那个,而不能直观到我们所能言说的什么。

二 回归,抑或超越?胡塞尔对形式化的推进

面对这样的困难,胡塞尔在直观的概念上又推进一步,区分了感性直观和范畴直观。在《逻辑研究》中,他指出,“我们必须完全一般地区分感性直观①原作者加有重点号,在此变黑体。和范畴直观②原作者加有重点号,在此变黑体。,或者说,我们必须指明这样一种区分的可能性。”[6]145对于胡塞尔而言,感性直观是针对个别具体事物的,范畴直观是针对“普遍之物”(即“本质”)的。自柏拉图以来直至近代哲学所坚持的与感性、经验相结合的直观概念,被胡塞尔推进到了超验的领域。他说:“必须有一个行为来同样地服务于范畴的含义因素,就像单纯的感性感知服务于材料的含义因素一样。”[6]143据此,我们不仅仅能感知到这个、那个人,还能够感知到人本身。不仅如此,胡塞尔还认为:“不仅‘观念’或‘普遍之物’是在一种非感性的直观(本质直观)中被给予的,诸如红裙子的红、红的颜色、颜色的性质等等,而且在所有陈述中出现的范畴形式也可以成为直观的对象。‘一个’和‘这个’,‘并且’和‘或者’、‘如果’和‘那么’、‘所有’和’‘没有’、‘量的形式’和‘数的规定’等等,也包括‘存在’范畴,都是范畴直观行为的对象。”[7]

胡塞尔对直观领域的推进呼应于他对真理概念的区分,就在他做出直观的区分以前,他在同一本书中稍早就明确指出“实事之间的联系”与“真理之间的联系”③对直观领域的区分出现于《逻辑研究》第二卷(下)的第六研究中,而对真理概念的区分早在《逻辑研究》第一卷就已经做出了。,在实事之间的联系中,这些实事意向地关系到思维体验(现实的和可能的思维体验);在“真理之间的联系”中,实事的统一本身获得其客观有效性。两者一同先天地被给予,相互不可分开。“但这种明证的不可分割性并不就是同一性——真理的联系不同于那些在真理的联系中‘真实的’实事联系;这表现在:对真理有效的真理并不等于就是对在真理中被设定的实事有效的真理。”[8]199如此,胡塞尔区分了个体真理和总体真理。“个体的真理(明确地或隐蔽地)包含着有关个体个别性的现实存在的论断,而总体的真理则完全摆脱了这些论断并且只允许阐明个体的(纯粹出自概念的)可能存在。”[9]201胡塞尔认为,个体真理是偶然的,它们需要出于根据所进行的解释,这样就会引导到“某些按其本质无法再论证的规律上去。这些规律就叫作根据规律——观念上封闭的诸规律都建立在一个根据规律的基础上并且通过演绎而从这个根据规律中产生出来,这个规律是诸规律的最终根据;这些观念上封闭的规律之总体的系统统一就是系统完善了的理论的统一。”[8]202

胡塞尔对于真理的追求应该源自于一种自古希腊传承而来的形式化的动力,因为追求真理实则是追求最本原的形式Idea 或者Form。古希腊的哲学史就是一门存在的追问史,追问存在就是追求最本原的形式,而胡塞尔将其表述为真理。相应于胡塞尔区分个体的真理和总体的真理,他在形式化(Formalisierung)中区分了总体化(Generalisierung)④关于Generalisierung 的翻译,大致有三种主张,一是李幼蒸将其译为一般化;二是张祥龙、欧东明将其译为“普遍化”;三是孙周兴、倪梁康将其翻译为“总体化”,笔者采用第三种的译法,将其译为总体化,并认为,总体化和形式化是普遍化(Verallgemeinerung)的两种形式。。他说:“总体化完全不同于在(例如)数学分析中起着如此大作用的形式化”[9]17。由此,我们看到,胡塞尔将直观分为感性直观与范畴直观,将真理划分为个体的真理和总体的真理,将一般化区分为总体化和形式化,分明是将哲学的对象划定为一个经验的世界和一个超验的世界,我们不得不言,这非常貌似于一种柏拉图主义的回归。更何况,胡塞尔在讲到真理的联系时又用一个注解补充到:“为了避免产生误解,我明确强调:对象性、对象、实事等等这类词语在这里始终是在最广泛的意义上,即在与我所偏爱的认识这一术语相一致的意义上被运用的。(认识的)对象既可以是一个实在之物,也可以是一个观念之物;既可以是一个事物或一个过程,也可以是一个种类或一个数学关系;既可以是一个存在,也可以是一个应当存在(Seinsollen)。当然也适用于像对象性的统一、实事的联系等等这类表述。”[8]239

然而,在论述到总体化和形式化时,胡塞尔又说:“人们应该明确地把一般化和特殊化的关系与纯逻辑形式中的实质物(Sachhaltigen)和普遍化之间的,或反过来说逻辑形式和事物化(Versachlichung)之间的本质上不同种类的关系加以区分——因此,一种本质对一种纯逻辑本质的形式普遍性的从属性,不应被误认为是一种本质对其较高本质属的从属性。”[9]17所以在图2 中,学生对于人的从属性,人对于动物的从属性,在胡塞尔看来并不能单纯的看作较低级的本质对于较高本质的从属性,即,动物不能被看作具有与人相关的特性。胡塞尔说,“把‘本质’看作实质性本质属,其错误也许正如把一般对象(某种空的东西)错误地解释成与各种对象相关的属,因此自然地简单解释成唯一一种最高属,即一切属之属。”[9]17也正因为如此,“将一个个体或一般而言‘此处这个’(Dies -Da)归入(Subsumption)一个本质之下(这个本质按其相关于一个最低种差或一个属而有不同的特性),不应被误解为一个本质从属于(Subordination)它的较高种或一个属。”[9]18由此看来,胡塞尔对形式化的推进,又岂能说成是对柏拉图主义的简单回归?正因为如此,胡塞尔得出的结论是:“纯形式不是相关于实质性命题或推论的属,而只是命题、推论等纯逻辑属的最低种差,它们像一切类似的属一样,都以‘一般意义’作为它们的绝对最高属。”[9]17

三 构序,抑或构形:海德格尔对形式化的划界

根据海德格尔的说法,胡塞尔对“总体化”和“形式化”进行区分,是因为二者之间存在着一个断裂。他举例说,“红是一种颜色,颜色是一种感性性质;或者愉快是一种情绪,情绪是一种体验——一般性质、一般事物是本质;红、颜色、感性性质、体验、属、种、本质是对象。”[10]这里就会出现一个问题:从“红”到“颜色”,或者从“颜色”到“感性性质”的过渡,与从“感性性质”到“本质”和从“本质”到“对象”的过渡,这两者是一样的过渡吗?海德格尔对此持否定态度,他认为从“红”到“颜色”与从“颜色”到“感性性质”的过渡是总体化,而从“感性性质”到“本质”的过渡是形式化,总体化和形式化的不同在于,总体化是“与种属相应的一般化”,它的进行“受到某一确定的事物领域(Sachgebiet)的限制。”[10]也就是说,“事物区域”预先规定了“总体化”的不同方向,这样,总体化就是实指的。与之相反,形式化“就不是与事物内容(或与有质料的领域这类东西)捆在一起,而是摆脱了事物内容的”[10],即与“实事”无关,是一个纯形式的规定性。举例来说,说“学生是人”是总体化,而说“学生是我们的一个考察对象”却是“形式化”了。

然而,更深层次的是,海德格尔从总体化与形式化的不同中敏锐地发现,正因为与实事相关,总体化是一种构序;正因为与实事无关,形式化是一种构形。在总体化那里,是以属加种差的方式进行定义,从男学生到学生、到人、到动物、到生物等等形成一个序列;而在形式化那里,“无须历经任何较低的一般性而去一步一步地攀登上某种‘最高的’一般性、‘一般对象’”[10]正是在这里,海德格尔走向了他形式显示的思想境界,从而走向了与胡塞尔的形式化(正如我们分析过的,某种意义上是一种传统的形式化)划界的道路。

在海德格尔那里,脱离了任何的阶梯序列的形式述谓将以何种方式得以启动(motiviert sein)?他是从“一种安置关系(Einstellungsbezug)①关于Einstellungsbezug 的翻译,目前国内有两种译法,由欧东明译、张祥龙校的《形式化与形式显示》(海德格尔著,发表于《世界哲学》2002年第2期)将其译为“姿态关系”,而张异宾将其译为“安置关系”,见:张异宾.构形与构序:现象学表象的秘密——海德格尔<形式化与形式显示>的构境论解读[J].社会科学辑刊,2011(5):7.本文采用张异宾的译法。的意义本身”进行考察而回答的。海德格尔说:“从对象那里,我看不到其内容上规定的是什么(Wasbestimmtheit),而是在一定程度上看‘出’它的规定性(Bestimmtheit)。我必须忽视事物内容的什么而只关注这一实情:对象是一被给予者,是以切合姿态的方式被把握的。因而,形式化起源于纯安置关系本身的关系意义,而不是源于‘一般事物内容的什么’(Wasgehalt)。”[10]海德格尔在这里讲到的“一般事物内容的什么”,是指形式化与总体化的共同之处——“一般性”(allgemein)。然而,海德格尔是否定“一般性”的,为了彻底区分于“一般性”,他引入“形式显示”(formale Anzeige)这个概念。在形式显示中,“形式”的含义更为源初,“它不归属任何合乎姿态的理论之物的范围。”[10]

这样,我们就有了:

1.总体化。它“被当作秩序整理的(或次序排列,Ordnen)的方式。经此整理方式,就可把一特定个体的单方面因素归整(Einordnung)到一个交叉谐调的事物关联之中。”[10]它“总是在一事物领域中得到实施,它的方向要通过事物内容的正确的启端(Ansatz)而得到确定。”[10]

2.形式化。它“不受到有待规定的对象的特定的‘什么’的限制——只针对对象的被给予这一方面来看待对象;对象被规定为被把握者,被规定为合乎认识的关系(Bezug)所朝向之处。”[10]

3.形式显示。它完全脱离了理念的“一种安置关系”所朝向,指向一种关于“形式——本体论”之物的理论。这一理论“作为被分离者(abgeloeste)而被设定”,它从未做出什么预先论断,对于它的考察“可能就是对构成的——现象学的状态做出规定的最后考察。”[10]这一区分具有如下的参照关系。

表1 总体化、形式化、形式显示关系

这种形式显示的东西对应于现象学,海德格尔追问,现象学是什么?现象是什么?他将此问题从形式上予以显示,将每一经验纳入现象来追问源初的“什么”(Was)和源初的“怎样”(Wie),他认为源初的“什么”对应于现象中被经验的东西(内容),源初的怎样对应于现象中被经验的关系,而后者又区分为两个方向,一是在此“怎样”中现象被经验(关系)、一是在此“怎样”中关系意义得以实现(Vollzug),由此,总体化、形式化与形式显示便与其形成这样一种对应关系。

表2 形式显示意义

这三种意义不是简单的排列在一起,而是一起构成一个“现象”的整体,而“现象学”则是对此意义整体的说明。对于海德格尔来说,这三种意义以执行意义为核心。内容意义是以实事为基础的意义,它指向它所规定的东西是“什么(Was)”,关联意义虽然摆脱了实事是“什么”的指向,但仍片面的以“内容”为指向,从而掩盖了“执行意义”,它才是“现象”的核心所在。在这样一种意义中,现象的关联和实行不能事先规定,而是要保持在一种悬而不定之中。

为什么呢?海德格尔进行了解答:

“形式化和总体化是以姿态的或理论的方式得以启动的。在两者的实现之中,都有秩序的整理:在总体化中是直接的,在形式化中是间接的。与此相反,‘形式显示’就不牵涉到秩序整理。在形式显示中,人们摆脱了任何秩序规整,让一切都处于悬搁状态。”[10]

由此,我们能够理解,总体化的本质是直接式的构序,形式化的本质是间接式的构序和给予式的构形,而形式显示的本质则是排除了构序的完全的构形。总体化、普遍化、形式显示组成一个完整的现象学构境,使柏拉图以来尤其是胡塞尔构序意义上的现象学发展到构形意义上的现象学。

四 数字,抑或概念,克莱恩对形式化的超越

然而,霍普金斯认为:“雅克·克莱恩的哲学成就——完全超越了他大名鼎鼎的老师马丁·海德格尔和埃德蒙德·胡塞尔”[11],尤其是在概念的形式化问题上,“因为当一个概念被形式化的时候,它是否指向特定的对象(或存在者),或者是否指向存在本身(或本质结构),在他们的理解上是悬而未定的。在胡塞尔那里,他的思想(自始至终)都被这样一种信念所驱动,那就是,只有‘现象学’才能为普遍数学,即现代数学和逻辑传承给我们的形式化的存在科学提供一个适当的证据基础,并且当代的形式逻辑和形式数学错误地(在他看来)企图用符号演算的纯粹机械装置去研究。在海德格尔那里,他的整个鸿篇巨制《存在与时间》仅仅指向一个目标:对‘形式的现象概念’‘去形式化(Enformaliseren)’并且随之揭示隐藏在概念的形式化后的真正现象。”[11]

克莱恩的超越实际上源自于他的一个小小发现,但这个发现却涉及对整个现代自然科学的理解。克莱恩发现,在对数字的理解上,古代与现代完全不同。古代的数字与对象是完全不可分的,比如两张桌子,三张椅子,2 和3 与桌子、椅子始终联系在一起。但是到了近代,数字和具体对象实现了分离,数字成为与具体对象没有关系的纯粹数字,“数5 并不是我数到5,不是任何其他人数到5,也不是我或者其他人对5 的概念化;它是一个类,一个一般性,一个在5 位成员组成的群体这一个别例子中被意识到或被给予的理念”[12],这样一个理念用一个符号(sign)就可以表示,这样,现代的数字就成为一个符号。

数字成为符号似乎让我们勾起了对古希腊遥远的回忆。按照克莱恩,数字首先在毕达哥拉斯的意义上作为一种存在,它与具体事物相连。毕达哥拉斯将世界的一切都看作数字,将数当作世界的灵魂,每一个具体的数字背后都有一个具体的事物相对应。然而,由于无理数根号2 的出现,毕达哥拉斯学派关于数的理论遭受重大打击。柏拉图对毕达哥拉斯的理论进行了修正,他的两个世界理论认为,有两种数学上的单子,一种是可知的形式的数,一种是可感的具体的数。我们之所以能够计数,那是因为我们以可知的东西成为可感东西的前提。柏拉图的做法是从一套理念的、不可感的系统中分离出另外一套具体的、可感的系统,这造成了可感世界与可知世界如何相关的悖论。针对柏拉图,亚里士多德认为,不必设定另外的世界,将数背后所指的特有物理对象的性质去掉就行,将事物的每个性质掏空,就能到达最终的形式的一。然而,这个最终的形式的一并非现代意义上的多样性的统一。使古希腊的数字观念转变为现代观念的是丢番图,丢番图似乎允许“将被寻求的因而未知的数——被理解为一定量的单位的集合(unities of multitudes of units)——作为在其类别上被确定的”①伯特·C·霍普金斯(Burt C·Hopkins)在系列讲学文章Analyticity,Historicity,and the A Priori Unbridgeablility of the Analytic-Continental Divide 中,讲到这个观点。,克莱恩认为,正是这使代数从几何证明中被解放了出来,使一种纯粹数字的演绎代替了具体直观的证明,从而奠定丢番图“代数学之父”的地位。然而,克莱恩又认为,丢番图虽然将未知的东西以符号来代替进行运算,但其算术中的每个数字也和对象相关联,直至韦达才做了决定性的革命。韦达不满足于丢番图对每一问题都用特殊解法的思想,试图创立一般的符号代数。他第一个有意识地和系统地使用字母来表示已知数、未知数及其乘幂,带来了代数学理论研究的重大进步。在韦达那里,他已经将事物和对象关联的地方全部去掉,只用符号的方式,他不管数字是已知还是未知,都用确定的字母来代替,成为现代意义上的代数。

克莱恩以数学符号纯粹化的历程重建形式化的思路,在他那里抛弃了可见世界,甚至抛弃了可知世界。他直接谈idea,谈形式,他关注的是回答构成他的老师对这个难题回答之基础的相关问题,这个难题是,每个人都将形式化展示为哲学的姿态。胡塞尔努力去“恢复伴随形式化而来的知识的完整性及其与在经验上的明显证据之间的关系”[11],他将具有包含形式逻辑和形式数学对象的一般概念特征的统一性理解为一种“任意对象”的空乏形式,然而,这些形式的最终基础却是在个体对象的意向性之中,在具有个体经验性特征的意向性关系中。海德格尔关注于“如何唤醒存在的问题以及随之第一次明确表达和追问意义本身(überhaupt)”。[11]然而,他的讨论预设了在讨论中的概念的形式性总是某种已知之物。克莱恩凭借提供一个原初的形式化现象的解释进行了回答。他认为:“形式化的过程和概念的形式化,只要思维将其处理为一些一直已知的事情,就不能被把握。”[11]要想去把握这一点,我们将不能再“以形式化的成就和在讨论中的概念的形式化代表着我们已经拥有知识为前提”[11]。他的研究表明,当属于古希腊数学科学的范式概念被改造为现代欧洲数学科学的范式概念时,发生了某种涉及概念形成的基本特征的转换,这种转换为胡塞尔和海德格尔所无法理解,因为胡塞尔和海德格尔对形式化的处理是在与“他者”相关的,即与前现代哲学的非形式化理想概念相关的形式化概念的层次上发生的。

相反,“被克莱恩用以把握形式化概念和产生它们的形式化进程的角度,允许二者以其相对于所有古代和现代心灵理论所具有的认知优先性为我们所遭遇到。这就是说,克莱恩研究的示范对象,‘数’,享有对古代和现代知识理论的理解力的优先性。”[11]他对古代和现代的数字进行区分,认为前者具有存在者的杂多之统一性的状态,而后者作为对这样一种杂多的理解的统一性之状态。克莱恩进行这种区分是为了表明,“关于现代数字的独特性不仅仅在于它们作为‘第二意向’的对象的状态,而且——在于它们的发明者(首先是笛卡尔)无意识地将它们解释为具有和‘第一意向’的对象相同的存在模式。”[11]而这恰恰是克莱恩的目的,使数学符号和现代思维的典型趋势这两者将一切事物本性的“真正”存在理解为“定义”它们概念实质的“真正”存在成为可能。

克莱恩悄无声息的使概念代替个体存在,在他那里,“2”不再指示不同于它自身的某物,比如,某种对象的确切数量,而是将自身展现为“概念2”。因此,将“2”叫作一个“数字符号”或者将“a”叫作“字母符号”是一个误称,因为在这两种情况下,它实际意味着在符号和它指称对象之间的象征关系。在克莱恩看来,“2”意味着是这个数字的一般数字字符,而“a”意味着它是一个一般的数字化的字符,而他的两位导师却在此发生了理解的断裂。不惟他的两位导师,“只要分析哲学家和欧陆哲学家们共享这样一个观点,即在现代数学、自然科学和符号逻辑的形式化概念之基础所特有的“分析性”的哲学性预设背后,数的模糊性呈现出来的问题已经在分析哲学和欧陆哲学中被解决了”①伯特·C·霍普金斯(Burt C·Hopkins)在系列讲学文章Analyticity,Historicity,and the A Priori Unbridgeablility of the Analytic-Continental Divide 中,讲到这个观点。,分析哲学和欧陆哲学之间将会保持着一道鸿沟,而整个现代哲学本身还要继续面临着现代性的困境。

[1]高秉江.Form 和information——论存在结构与语言结构[J].自然辩证法通讯,2009(4):19 -20.

[2]苗力田.古希腊哲学[M].北京:中国人民大学出版社,1995.

[3]张志伟.西方哲学十五讲[M].北京:北京大学出版社,2004:97.

[4]亚里士多德.物理学[M].北京:商务印书馆,1959:198a25 -27.

[5]朱光亚,黄 蕾.从基督教哲学到胡塞尔的一般和个别视域分析[J].武汉科技大学学报:社会科学版,2013(1):74.

[6]胡塞尔.逻辑研究:第2 卷[M].倪梁康,译.上海:上海译文出版社,1998.

[7]海德格尔.宗教生活现象学:海德格尔全集:第60 卷[M].美茵法兰克福,1995:59.[这里转引自:孙周兴.形式显示的现象学[J].现代哲学,2002(4):90.]

[8]胡塞尔.逻辑研究:第1 卷[M].倪梁康,译.上海:上海译文出版社,1994.

[9]胡塞尔.纯粹现象学通论[M].李幼蒸,译.北京:中国人民大学出版社,2004.

[10]Martin Heidegger.Phaenomenologie des religioesen Lebens Vittorio Klosterman[M].Frankurt am Main,1995:55 -65.[译文参照:海德格尔.形式化与形式显示[J].欧东明,译.张祥龙,校.世界哲学,2002(2):46 -49.]

[11]伯特·C·霍普金斯.雅克·克莱恩的哲学成就[J].朱光亚,译.黄 蕾,校.武汉科技大学学报:社会科学版,2014(2):127 -128.

[12]Jan Patocˇka.The Philosophy of Arithmetic[M].in An Introduction to Husserl’s Phenomenology.Trans.Erazim Kohák,ed.James Dodd(Chicago:Open Court,1996),35.

——专栏导语