教育信息资源质量满意度影响因素及机制研究*

——基于296份中学教师调查问卷的结构方程模型分析

杨文正,熊才平,丁继红,姜雨晴

(华中师范大学 教育信息技术学院 信息化与基础教育均衡发展协同创新中心,湖北 武汉 430079)

教育信息资源质量满意度影响因素及机制研究*

——基于296份中学教师调查问卷的结构方程模型分析

杨文正,熊才平①,丁继红,姜雨晴

(华中师范大学 教育信息技术学院 信息化与基础教育均衡发展协同创新中心,湖北 武汉 430079)

该文从用户满意视角剖析教育信息资源质量内涵,探讨影响教育信息资源质量的关键要素及机制。文章基于顾客满意度模型理论,构建教育信息资源质量满意度概念模型,通过296份中学教师调查问卷的结构方程模型验证与分析,发现教育信息资源的重用性、丰富性、相关性、新颖性、互动性和个性化是影响用户满意度的关键质量指标;用户满意度受到感知质量的影响最大,期望质量对用户持续使用意向作用效果明显,用户侧重于从质量满意角度来衡量资源的价值。文章继而提出“小众化服务”“个性化推荐”“差异化营销”的资源建设策略,建立促进资源质量持续进化的评价体系,创造激励用户积极使用的良好环境,着实提高教育信息资源质量满意度和使用效率。

教育信息资源;质量满意度;中学教师;结构方程模型

一、引言

丰富优质的教育信息资源是基础教育信息化向纵深推进的关键,也是教育信息资源共享应用的前提。经过多年的发展,我国的基础教育信息化硬件环境建设具有一定的规模,大多数中小学校拥有相应的信息化教学平台,教育信息资源的种类和数量显著增加。可是,教育信息资源数量充足和类型丰富并不能保证用户对其质量的满意,“优质教育信息资源总量不足、资源利用率普遍不高”的问题依然突出。教育信息资源的建设要从数量扩展转变为质量提升、强化资源的深度应用已成为领域内诸多学者的共识。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确提出了“加强优质教育资源开发与应用”“促进优质教育资源普及共享”的要求。那么,怎样才是“优质”的教育信息资源?换句话说,衡量教育信息资源质量的标准是什么?影响教育信息资源质量的关键因素有哪些?因素之间相互关系和运作机理如何?这些都是基础教育信息资源建设发展中深入探索和亟待解决的问题。

教育信息资源已成为信息化教学中不可或缺的组成部分,资源质量的优劣直接决定用户使用的积极性,进而导致信息化教学的成败。然而,教育信息资源建设总体质量不容乐观,存在明显不足:教育信息资源建设资金投入上片面倾向于物的投资,忽视人的投资,管理上以物为中心而轻视人的管理;教育信息资源功利化开发、低水平重复建设、盲目追求数量倾向明显;缺乏统一的规范或标准,没有完善的资源质量评审和准入机制,没有形成资源建设的精品意识;没有形成教育信息资源使用的良好氛围,缺乏鼓励用户积极使用教育信息资源的激励措施。究其原因,关键在于对教育信息资源的用户关注不足:缺乏教育信息资源用户具体使用过程的特征分析;没有根据资源使用者在运用过程中所表现出来的偏好进行用户群体细分;没有对用户使用后的评价反馈、使用满足率和满意度给予足够的重视;造成大量教育信息资源与用户需要不相符,无法满足用户个性化需求;最终导致教育信息资源效用得不到及时和全面的挖掘,形成资源浪费。本研究遵循“合适的资源才是有用的资源,让用户满意的资源才是优质资源”的理念,以用户满意为视角,抽取衡量教育信息资源质量的测量指标,在期望差异(Expectancy Disconfirmation)理论基础上,改进美国顾客满意度指数(ACSI)测评模型,构建教育信息资源质量满意度概念模型。采用结构方程模型方法进行验证,探讨了影响教育信息资源质量满意度的关键要素和机制。研究旨在分析用户对教育信息资源质量感知与期望之间的差距,提出教育信息资源质量提升和使用率提高的相关建议。

二、教育信息资源质量满意度内涵剖析

(一)教育信息资源质量解读

根据不同的学科和角度,人们对“质量”所下的定义并不相同。现代汉语词典中质量的定义是“产品或工作的优劣程度”[1]。国际标准ISO9000:2000将质量定义为“一组固有特性满足要求的程度”[2],罗宾斯则从管理学角度把质量定义为“产品或服务非常可靠地达到预期要求并满足顾客期望的能力”[3]。通过分析各种不同的定义可知,“质量”一词至少包含三个基本含义:质量是任何一种实体或产品所具有的内在规定性,具体表现为实体或产品的一组固有特性;质量体现产品或服务符合规定要求的程度,即产品符合客观特性的基本要求;质量体现产品或服务满足用户需求的程度。基于质量的内涵分析,我们认为教育信息资源质量指教育信息资源在使用过程中满足用户需求的程度。教育信息资源质量是其价值的重要表现,是其结构、品种、效用等属性在质和量两个方面优劣程度的总和。用户对教育信息资源质量的评判总是受到使用对象、使用时间和使用环境等因素的影响,根据不同的用户以及同一用户的不同需求,常表现出不同的质量程度,具有很强的主观性。这要求我们对教育信息资源质量的理解不是固定不变的,而是动态、变化和发展的。所谓优质教育信息资源就是那些随着使用对象、使用环境、技术进步和社会发展而不断更新和升级,能够最大限度满足用户需求的优良信息资源产品。

即使目前很难找到一个广泛公认的优质教育信息资源质量评价体系,也可以在特定领域,为了一定的研究目的筛选出较为客观的、具有代表性的优质信息资源质量影响因子。笔者在对信息质量、信息资源质量和数字化学习资源质量等国内外相关研究文献[4-8]的研讨与分析基础之上,并通过前期用户访谈,发现教师对教育信息资源质量的评价与其使用的满意度密切相关:教师在实践教学中产生使用教育信息资源来解决教学问题或提高教学效果的需求;在需求动机的强烈驱使下搜索、获取与教学密切相关的信息资源;根据信息资源是否如实准确反映知识及属性,资源表现形式是否美观新颖等方面的比较,选择自己认为合适的信息资源并将其运用于实际教学过程中;最后根据亲身的使用体验和产生的效果,对资源的整体质量是否满意做出评判、提出建议并决定是否继续使用这一资源。由此,基于用户满意视角,本文从客观质量、主观质量和服务质量三个维度抽取影响教育信息资源质量的相关因子,将其作为实证研究的观测指标。

客观质量是测量教育信息资源符合规范及相关技术标准要求的程度,包括教育信息资源的正确性、规范性、易获取性和重用性四个测量指标:正确性是指资源内容要准确、真实地反映知识及属性;规范性是指资源的组织和描述要遵循统一的标准和规范;易获取性是指资源是否容易、快速且方便于用户查找;重用性是指资源在技术上是否易于修改、方便灵活地与其它教学资源进行整合。

主观质量主要测量教育信息资源适合用户使用的程度,反映用户的需要和体验,包括教育信息资源的丰富性、相关性、新颖性和美观性四个测量指标:丰富性指资源的种类、数量覆盖所任教学科的范围和满足用户的程度;相关性指资源内容与学科知识的匹配和关联紧密程度;新颖性是指资源是否更新及时和具有独特创新性;美观性是指资源形式是否生动、活泼地表现内容,给人以简洁、美观的感觉。

服务质量是针对用户与信息资源或系统之间的双向交互而言的,包括教育信息资源的互动性和个性化两个测量指标:互动性指用户对资源提出建议或获取帮助时是否得到及时反馈;个性化指资源系统是否根据用户使用特征和偏好提供个性化服务,如资源推荐、用户定制等。

(二)教育信息资源用户满意度释义

从名词意义上讲,“满意”就是意愿得到满足。心理学上则运用“满意”来阐释人的肯定性心理状态,认为人的需要得到满足就会使人感受到某种心理上的愉悦。商业营销领域中普遍使用“顾客满意”概念来界定产品或服务在使用过程中消费者需求满足的状态。参照人们对顾客满意概念的不同理解,归纳得出用户满意的三种主要观点:用户满意是用户对产品或服务的期望水平与实际认知水平的主观比较,是用户对其要求被满足程度的感受,是一种双向性的价值取向。产品生产者或服务提供者通过用户接受其产品或服务获得利益,实现价值。用户在产品使用后或服务享受后,满足自己的需要,也实现自己的利益,获得价值;用户满意将“满足”作为达到需要的基本要求,体现其满足价值与超满足价值之和的一种心理反映。结合教育信息资源的功能及特点,用户对教育信息资源满意的特点主要体现为:用户对教育信息资源是否满意或满意程度如何的评价是在对产品使用的特定经验基础上形成的判断,离开了过去和现在的使用体验,用户满意无从谈起;用户对信息资源的满意不只体现为数量上满足,更为重要的是资源质量要符合教学需求。

用户满意度是用户满意水平的量化,即用相应的数字来衡量用户满意的心理程度。Oliver[9]根据满意认知的因果关系,提出满意是初始心理状态与真实知觉的函数。也就是说,满意度可以被视为期望水平与确认程度的函数。用户只有将产品或服务与某一标准进行比较,才能确切判断自己需求的满足程度。比较基准不同会导致最后产生的心理认识也不同:相同产品或服务,用户预期要求高,感受的满意程度较低,相反,预期要求低,感受到的满意程度就高。通常,用户满意度从产生时间的长短分为特定情形满意度和累积满意度两种:特定情形满意度指用户在某一特定情境下使用某一产品或服务之后,对其所获得价值的一种立即反映,此种结果是用户在短期内对自己的满意程度做出的判断;累积满意度是用户在多次使用产品或服务后,根据自己的累积经验而做出的整体性判断,可以看作是特定情形满意度在时间上的累积结果。教育信息资源质量满意度是用户对资源产品或服务使用经验的综合反映。用户使用教育信息资源是一个持续不断的过程,使用经历不是以某一次或某一信息资源产品的经历为评价对象,而是迄今为止累积起来的所有使用经历基础上做出的整体判断,并决定后续是否持续使用的意向。

三、教育信息资源质量满意度概念模型构建

在满意度研究的诸多理论中,Oliver[10]提出的期望差异理论一直占据着主导地位。期望差异理论又称期望不一致理论,认为用户在消费产品或服务之前形成一定的期望,在消费之后将使用过程中感知实绩与期望标准进行比较,两者之间形成的差距大小和方向决定了用户的满意程度。该理论中的“期望”是指人们对事物提前勾画出的一种标准,包括预测期望和规范期望两种类型:预测期望是指用户对即将发生的消费过程中产品或服务质量的预期;规范期望则指在即将发生的消费过程中,用户认为产品或服务应当提供的绩效水平。期望差异理论中,“差异”的形成通常采用相减差距和主观差距两种方式:相减差距即为感知实绩与比较标准两者之差,主观差距则是用户对感知实绩在多大程度上超出预期标准的主观评价。对于大多数资源或服务消费过程而言,用户很难准确测量感知实绩与比较标准之间的代数差距,多数研究采用主观差距方式。如果用户在长期使用教育信息资源过程中对产品或服务的质量并不认同,对某个资源的预期质量很低,就可以预测用户不会在这一资源的使用上获得较大的满意程度。在多数情况下,用户在使用教育信息资源前是无法预测资源服务质量的,而是会根据自己的主观判断设定一个应当达到的基本标准,并以此标准来评价自己对这一资源的使用体验过程。通过用户实际感受的资源实绩与其对资源质量的预期比较,可以对教育信息资源服务质量进行有效测量。差距越大,用户就越难将直接感受到的资源质量与期望的质量标准相联系,对资源质量产生不满;相反,差距越小,用户则越容易将感知质量与期望质量联系起来,对资源质量较为满意。

关于用户满意度的具体测评,多数实证研究采纳基于期望差异理论的比较范式,最具代表性的测评模型当属ACSI模型。ACSI模型是美国密歇根大学和质量研究中心Fornell[11]教授及其团队于1994年在瑞典顾客满意指数模型(SCSB)基础上提出的,成为很多相关领域满意度测评模型的研究基础。ACSI模型包括6个结构变量,其中,期望质量、感知质量和感知价值是顾客满意度的前因变量,顾客抱怨和顾客忠诚是顾客满意度的结果变量。该模型不仅具有设计简洁、可操作性强、测量指标界定合理、适合调查统计等结构方程模型的优点,而且所采用的累积满意度概念比较符合用户对教育信息资源质量的评判。依此,本文采用期望差异理论的比较研究范式,通过用户对教育信息资源的期望质量与感知质量之间比较差异的相关分析来衡量资源质量的满意度,考虑到用户获取和使用教育信息资源需要一定的成本,笔者引入感知价值,删除ASCI模型中的用户报怨结构变量,将用户忠诚变量替换为用户对教育信息资源的持续使用意向,最后所构建的教育信息资源质量满意度概念模型如下页图1所示。

教育信息资源质量满意度模型以质量满意度为测评目标,包括5大结构潜在变量:期望质量(Expected Quality)、感知质量(Perceived Quality)、感知价值(Perceived Value)、用户满意度(User Satisfaction Degree)和持续使用意向(Continued Usage Intention)。模型中期望质量、感知质量和感知价值是用户满意度的原因变量,持续使用意向是用户满意度的结果变量。各结构变量之间的影响关系均假设为正向相关,用右向箭头表示。结合以上对教育信息资源质量内涵的解读和抽取的质量影响因子,将每个结构变量展开,可形成具体的测量指标。

图1 教育信息资源质量满意度概念模型

(1)期望质量。教育信息资源的期望质量是指用户根据教学或学习的需要,在使用某一资源之前对其质量做出的预先估计。用户预期的形成主要来自过去使用资源的经历,而用户需求则是其产生期望的内源驱动力。不同个体的客观情况和使用经历会影响到个体对资源质量的预期。期望质量作为内生潜变量,无法直接测量。研究通过用户对教育信息资源质量影响因子的权重判断,设定10个观测指标:正确性权重(EQ1)、规范性权重(EQ2)、易获取性权重(EQ3)、重用性权重(EQ4)、丰富性权重(EQ5)、相关性权重(EQ6)、新颖性权重(EQ7)、美观性权重(EQ8)、互动性权重(EQ9)和个性化权重(EQ10)。权重表示用户对教育信息资源质量的重要性认识,具体测量中采用很不重要、不重要、一般、重要和很重要五级方式来获取对应的权重值。

(2)感知质量。教育信息资源感知质量是指用户在获取并使用某一资源的一段时间后对其质量水平的实际感受。感知质量具有明显的主观性、抽象性和相对性:主观性体现在不同的用户具有不同的资源需求和目的,用户对资源的审美观、价值观和使用风格都具有差异性,同一资源产品,不同的用户会有不同的质量感知;抽象性说明用户对资源质量的感知信息通常只能是笼统、抽象的,很难是具体量化的指标及数据;相对性是指用户通常根据自己关心的质量影响因素来对资源质量做出整体衡量,而不可能进行全面的比较来选择最优产品。为了与期望质量作比较,设定10个观测指标来反映资源质量的满意情况:正确性感知(PQ1)、规范性感知(PQ2)、易获取性感知(PQ3)、重用性感知(PQ4)、丰富性感知(PQ5)、相关性感知(PQ6)、新颖性感知(PQ7)、美观性感知(PQ8)、互动性感知(PQ9)和个性化感知(PQ10)。

(3)感知价值。教育信息资源的感知价值是用户对资源使用后自己感知到的利益与其所付出成本权衡后的总体价值判断。用户付出的成本不只是使用资源所支付的相关费用,而且是用户在使用资源服务过程中涉及的时间、精力、智力和心理等成本的总和。本研究采用所获取资源的质量相对于付出成本的比值来测量教育信息资源的感知价值,包括时间成本(PV1)、经济成本(PV2)和技术成本(PV3)三个观测指标。

(4)用户满意度。用户对教育信息资源质量的满意度是所要测评的目标变量,根据用户在近期(三个月内)使用教育信息资源情况而形成的综合满意度,设定三个观测指标:相对于用户期望的质量满意度(USD1)、相对于用户需求的质量满意度(USD2)和用户对教育信息资源的总体评价(USD3)。

(5)持续使用意向。持续使用意向是指用户对某一教育信息资源的使用感到满意,就会产生较强的忠诚度,表现为继续使用该资源或将资源推荐他人使用的意愿。主要观测指标包括由用户需求驱使的持续使用(CUI1)、外部条件驱使的持续使用(CUI2)、用户自愿使用(CUI3)和愿意推荐他人使用(CUI4)。

四、教育信息资源质量满意度模型的验证

(一)数据收集

根据结构方程模型的研究思路,笔者采用问卷调查方法来收集数据。调查问卷包括三个部分:第一部分简要说明研究目的、概念的操作性定义、问卷填写等信息;第二部分是观测指标题项,共有30个,分别测量教育信息资源的期望质量(10个)、感知质量(10个)、感知价值(3个)、用户满意度(3个)、持续使用意向(4个)。题目选项均采用李克特(Likert)5点量表法进行测量;第三部分是调查对象的特征信息,包括性别、学历、任教学科、任教年级、经常访问的教育信息资源网站等。问卷的产生经过三个步骤:在概念模型确定后,通过文献研究,参考用户满意度经典研究文献和其他相关量表,归纳出可直接应用的测量题项。根据本研究目的进行修改或自设题目,初步设计出各测量指标相对应的题项;为避免问卷题项的结构和语义问题,聘请6位研究生仔细审阅并初步作答问卷的全部题目,提出修改意见,经过小组讨论后形成可测问卷;最后,随机抽取50位受访者进行填答,经过信度、效度检验后获得最终测量问卷。

研究选取华中师范大学2012届免费师范毕业生在职攻读教育硕士研究生为调查对象。这些年轻的中学教师分布于我国各个省份的不同地区,涉及从初中到高中的各年级各科目。他们具备搜集、加工、处理和应用教育信息资源的能力,教育信息资源应用意识、态度及信息素养的主客观条件较为成熟。相对于教学经验丰富、时间较长的教师,他们对教育信息资源的需求更为迫切。以他们对当前基础教育信息资源使用经历的整体感受来衡量教育信息资源的质量,具有一定的代表性。

数据采集时间从2013年7月16日至8月6日,问卷采用纸质的方式。调查采取分层随机抽样的方法,按学科将被试分成10个不同的群体,再按比例随机发放问卷。整个调查共计发放问卷400份,回收367份,回收率为92%。在数据录入过程中,人工判断并剔除不完整或极端问卷,剩下的有效问卷作为分析数据源,共计296份,样本具体分布情况如表1所示。调查中所涉及的教育信息资源主要集中在各类资源网站,如综合类、专业类、学科网站和资源平台等。数据分析和模型拟合采用AMOS17.0软件工具。

表1 调查对象基本信息统计

(二)信度与效度分析

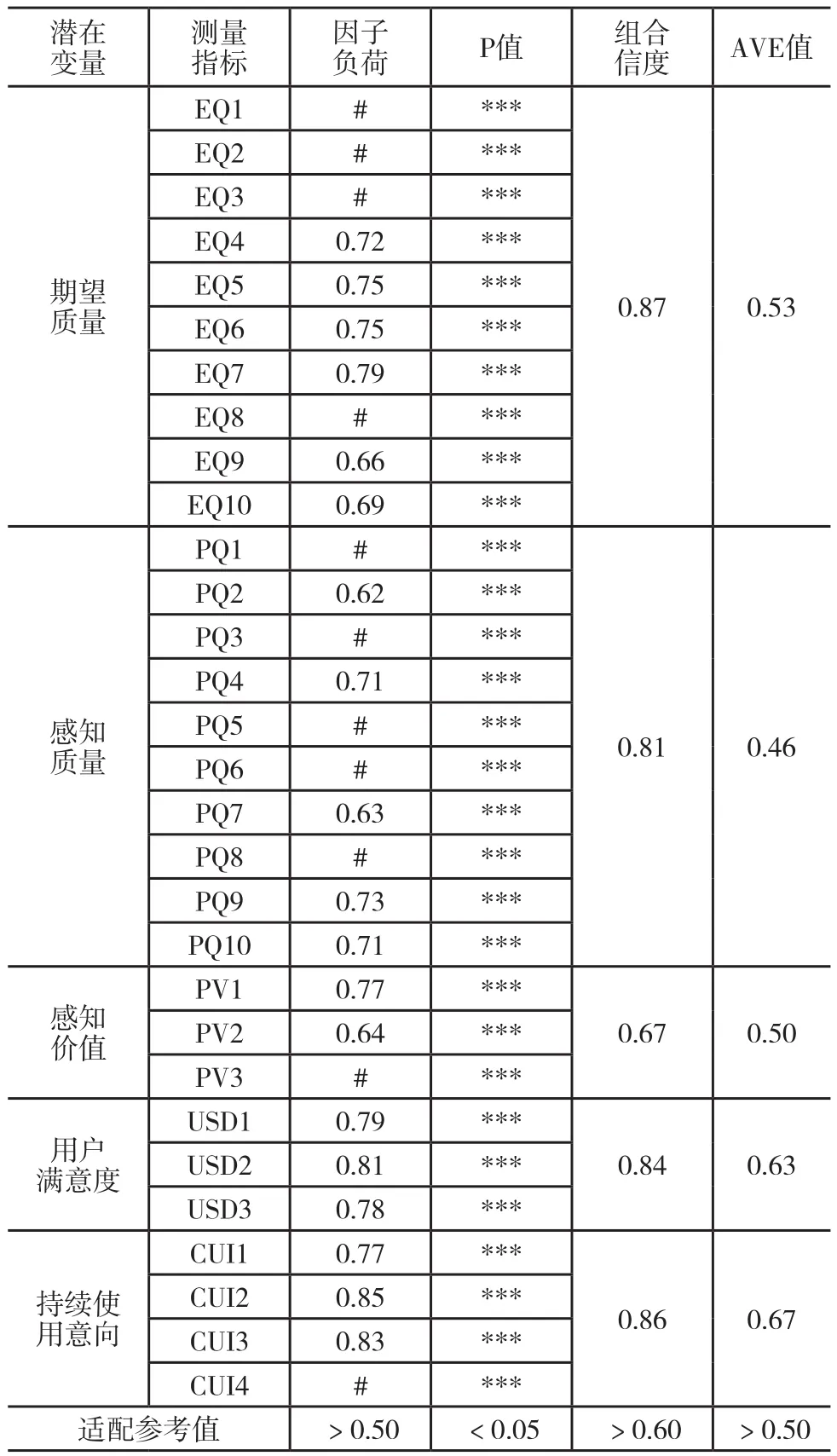

数据分析前,须对问卷作信度和效度检验,判断所测数据的可靠性和有效性。研究选取测量项目的因素负荷量、潜在变量的组合信度和平均方差抽取量(Average Variance Extracted,简称AVE)三个指标进行信、效度分析。因素负荷量说明潜在变量对观测变量的影响程度,其数值可用结构方程分析中测量模型的标准化路径系数表示。因素负荷量越大,说明观测指标与潜在变量的相关性越高。潜在变量与指标变量间路径的显著性检验判断结构变量的效度。如果测量模型中因素负荷量均达到显著标准,表明测量的指标变量能有效反映出它所要测量的潜在变量,该测量具有良好的效度。相反,若因素负荷量未达显著标准,表示该指标变量无法有效反映所要测量的变量,效度欠佳。组合信度主要用于评价潜在变量的内部一致性,即该组所有测量指标反映共同结构变量的程度。组合信度值较高,表示测量指标间存在高度的内在关联性。相反,组合信度较低,测量指标间内在关联程度也较低,表示测量指标间的一致性不高。平均方差抽取量(AVE值)表示相对于测量误差变异量,测量指标变异量所能反映潜在变量的程度。如果测量指标被潜在变量解释的变异量高于被测量误差所解释的变异量,说明潜在变量具有良好的操作化测量定义,测量指标能有效反映其潜在变量,该潜在变量的信度和效度较佳。

表2 测量指标的因素负荷量及信效度检验摘要表

参数的评估标准参考值为[12]:各观测变量的因素负荷值介于0.50-0.95之间,且P值小于0.05;潜在变量的组合信度在0.60以上;潜在变量的平均方差抽取值在0.50以上。由上页表2所示,各测量指标的显著性概率P值均小于0.001。删除因素负荷量未达标的测量指标后,各测量指标的因素负荷量取值在0.62-0.85之间,符合0.50-0.95的参考标准。各潜在变量的组合信度在0.67-0.87之间,大于0.60,说明各潜在变量的内部一致性较高。各潜在变量的平均方差抽取值在0.46-0.67之间,除感知质量的0.46稍低于参考标准值外,其它均达到大于0.50理想值,基本可以接受。另外,对问卷涉及的30个题项进行α系数(Cronbachα系数)信度检验,其值为0.90,大于0.80的标准,说明问卷整体信度较高,数据具有良好的一致性。总体而言,各测量变量的信度和效度都较佳,可以进行后续的结构模型分析。

(三)结构模型分析

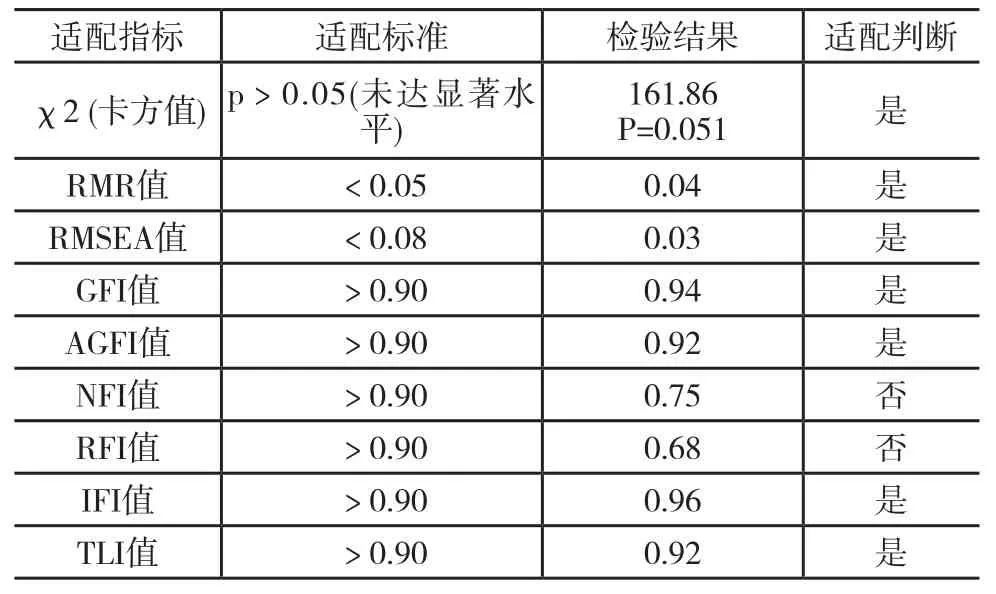

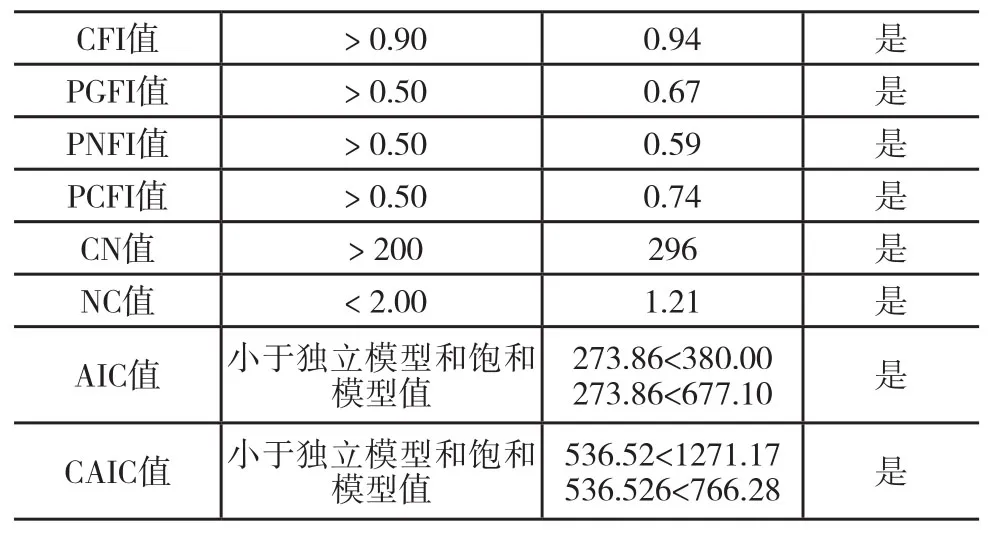

结构方程模型方法本质上是一种协方差结构分析,试图利用研究所获取的数据来确认假设模型中潜在变量间的关系。结构模型分析通过比较假设模型隐含的协方差矩阵与实证数据导出的协方差矩阵之间的差异,关注二者之间的契合程度,即整体模型的适配度。在模型适配度检验中,要求卡方检验的显著性概率值P>0.05,即未达显著水平,接受虚无假设,说明概念模型与样本数据契合度良好。由于卡方值对多变量正态性较为敏感,易受样本数大小的影响,应考查其它适配度统计量。一般包括绝对适配度指标(RMR、RMSEA、GFI、AGFI),增值适配度指标(NFI、RFI、IFI、TLI、CFI),简约适配度指标(AIC、CAIC、PGFI、PNFI、PCFI、CN、NC)。运行AMOS17.0软件,导入样本数据,根据样本数的大小和数据分布特性,选用一般最小平方(Generalized Least Squares,简称GLS)方法进行检验。经过多次模型修正,最终得到通过数据验证的模型,其主要适配度指标检验结果如表3所示。

表3 模型适配度检验结果摘要表

续表3

由表3可知,结构模型的适配度卡方值为161.86,显著性概率值P=0.051,大于0.05,接受虚无假设:概念模型的协方差矩阵与从数据所得的协方差矩阵接近,说明概念模型比较符合实际数据情况。在结构模型的各适配指标检验结果中,除NFI值和RFI值小于理想值外,其它指标值均达到适配标准。个别指标未达适配标准但属于可接受的范围,总体上,结构模型适配度比较理想。

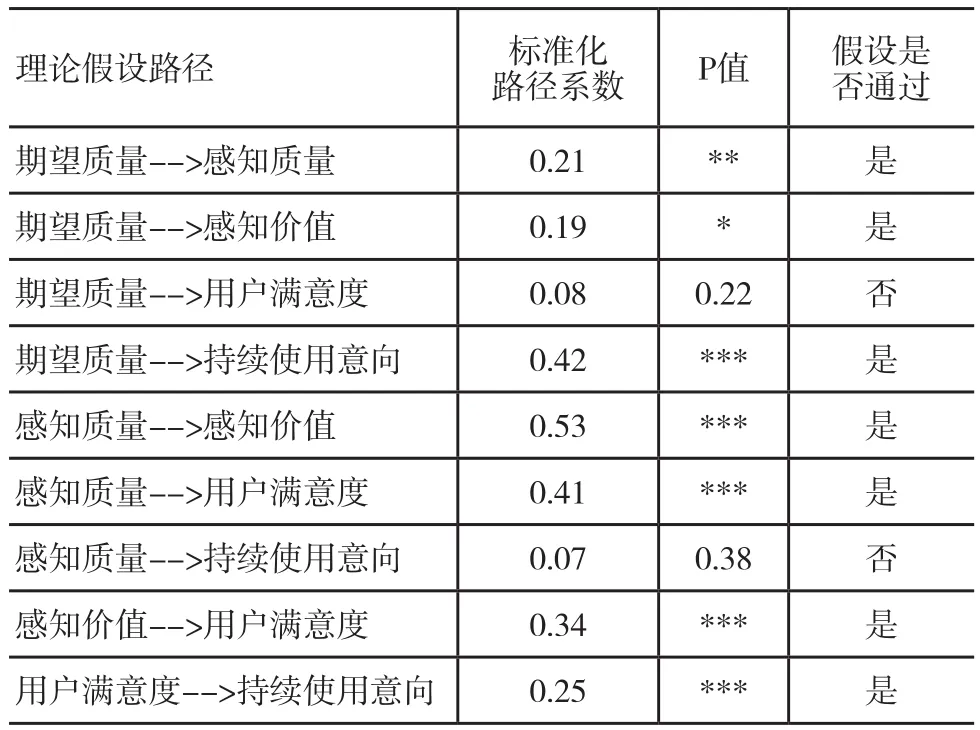

(四)假设检验结果

结构模型标准化路径系数和与其对应的假设检验结果如表4所示。“期望质量正向影响用户满意度”和“感知质量正向影响持续使用意向”两条假设的显著性概率值分别为0.22和0.38,未达显著性概率P小于0.05的要求,没有通过假设检验。其他假设均通过样本数据的检验。另外,模型检验还显示,用户满意度的复相关系数为0.44,持续使用意向的复相关系数为0.28,说明感知质量和感知价值两个变量可解释用户满意度变异的44%,而期望质量和用户满意度两个变量共同解释了持续使用意向变异的28%。

表4 路径假设检验分析结果摘要表

五、研究结论及建议

(一)研究结论

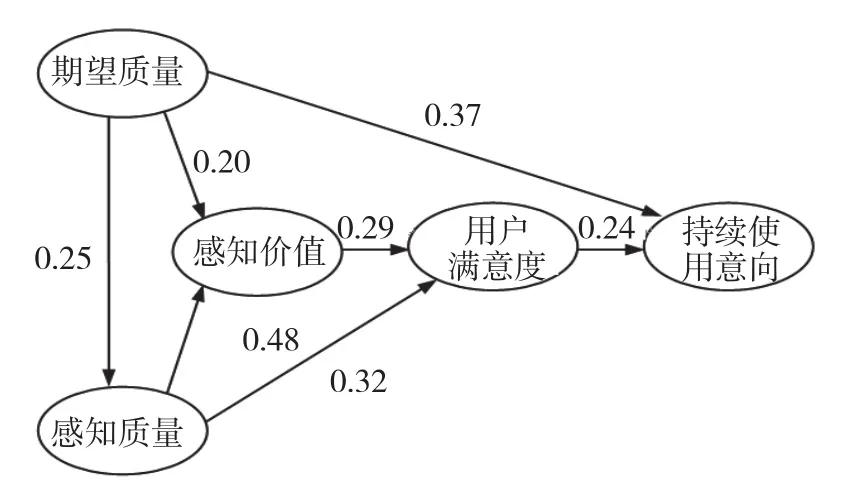

以往教育信息资源的评价较多在于硬件规模和资源数量方面,即使部分研究者将焦点转移到教育信息资源质量上来,但仍以专家或机构为评价主体。专家为主体的评价更多关注教育信息资源的客观质量标准,机构评价则以获取最大利益为目的。鲜有研究从用户满意角度剖析教育信息资源质量内涵,将资源使用者作为质量评价的主体。从“质量就是用户满意”的角度来讲,教育信息资源质量评价是一个从以资源开发者为主体,站在专家或机构的角度评判教育信息资源转向以用户为主体,站在用户立场来审视资源的过程。本研究从用户满意角度抽取教育信息资源质量影响因子(影响因子中有些是客观的,但对其测量均从用户的主观认知和感受来评分),以期望差异理论和ACSI测评模型为基础构建概念模型,通过296名中学教师数据的检验,最后形成如图2所示的理论结果模型。

图2 教育信息资源质量满意度模型检验结果

1.影响教育信息资源质量满意度的关键因素

反映性指标的测量模型通常将潜在变量当作引起观测变量的原因,关注的焦点是确认指标变量被潜在变量解释的变异程度。因素负荷量代表的就是潜在变量对测量指标的影响程度,因素负荷值越大,表示指标变量能被潜在变量解释的变异愈大,指标变量能有效反映其要测量潜在概念的特质。由上页表2可知,在“期望质量”与“感知质量”的10个质量指标中,用户认为教育信息资源的可重用性、丰富性、相关性、新颖性相对重要。而根据用户具体使用过程体会来判断,教育信息资源的可重用性、互动性和个性化对其使用的满意度构成较大影响。这些质量指标的因素负荷值均达到0.70以上,其多元相关平方R2值均高于0.50,较好地反映了潜在变量的特质,成为影响教育信息资源质量的关键要素。在“感知价值”的3个测量变量中,时间成本相对于经济和技术成本更为重要,说明对于获取相同质量的信息资源,用户更为关注时间的节约。在“用户满意度”的3个测量指标中,“相对于需求的满意度(0.81)”比“相对于期望的满意度(0.79)”重要性略高,说明用户更侧重于从需求角度来衡量教育信息资源质量的满意度。在“持续使用意向”的测量指标中“自己意愿使用(0.83)”和“条件驱动使用(0.85)”值较高,说明教育信息资源的使用意愿既来自用户的内部动机,也有外部条件的驱使作用。

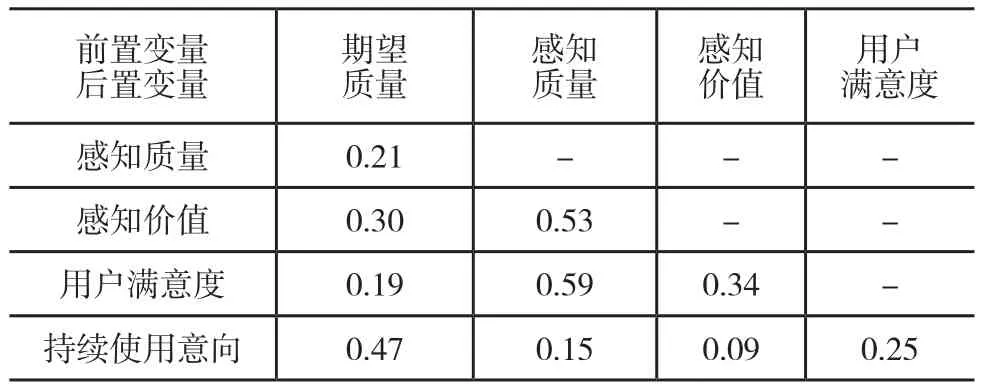

2.教育信息资源质量满意度影响机制

由图2可知,教育信息资源质量满意度模型形成的主要影响路径是:用户对质量的期望直接正向影响感知质量、感知价值和持续使用意向;用户对资源质量的感知直接影响用户对资源价值的感知;用户满意度直接受到感知价值和感知质量的影响,并对用户持续使用信息资源产生正向直接作用。从结构模型的标准化影响总效果(如表5所示)来看,第一,用户满意度受到感知质量的影响最大(0.59),其次是感知价值(0.34)。这个结论印证了克罗宁和泰勒的研究发现[13]:用户的感知质量对用户满意具有决定性作用。每一次用户使用教育信息资源的经验会对资源质量的感知起到修正作用,不断修正的质量感知会影响用户的满意程度。用户感觉从教育信息资源产品中得到的价值越多,形成的满意程度就越高。第二,用户对资源价值的感知受到用户对资源质量感知的影响作用(0.53)远大于期望质量对感知价值的影响作用(0.30)。这充分说明用户对教育信息资源的“质量致胜”心理,即感知价值很大程度是在感知质量的基础上形成的。第三,期望质量对持续使用意向的作用效果(0.47)大于用户满意度对其的作用效果(0.25)。这说明用户对教育信息资源质量的良好感知并不能保证用户持续使用信息资源,较高的质量期望则对持续使用具有显著影响。要促进用户积极使用教育信息资源不仅要让用户对资源质量满意,而且要让其对资源的质量形成期待,提升其持续使用的意愿。第四,期望质量对感知质量存在正向影响(0.21),通过感知价值和感知质量间接影响用户满意度(0.19)。用户对资源质量的感知向着使用前预期的方向移动,如果用户之前没有或较少使用教育信息资源,那么期望就决定了用户是否使用资源的意愿。期望质量对用户满意度不产生直接影响的结果符合用户累积满意度概念的要义。

表5 潜在变量相互影响的标准化总效果值

(二)相关建议

1.建立促进教育信息资源质量持续进化的评价体系

教育信息资源不是一次性开发产品,而应根据用户的使用反馈,不断修改和完善。优质教育信息资源是那些随着使用对象、使用环境、技术进步和社会发展而不断更新和升级,能够最大限度满足用户需求的优良信息资源产品。建立面向用户使用需求的教育信息资源质量评价体系,鼓励用户在使用资源的同时,积极评价和反馈,促使原来一次性的“死”资源,变成不断被评价、更新的“活”资源,实现教育信息资源质量的持续进化:资源内容的调整和完善,资源内外结构的优化,以不断适应和满足用户各种动态、个性化的使用需求。将教育信息资源质量满意度作为资源建设者和使用者相互联系的纽带,用户对教育信息资源质量做出满意或满意程度的判断表达了用户使用资源后的“心声”,有助于资源建设者及时了解用户期望,改进资源质量的短板,为用户提供更优质的资源产品和服务。

2.实行“小众化服务”的教育信息资源建设策略

现代学习理念为教育信息资源建设带来新的认识:学习是个性化的,要求资源的设计要尊重学习者的个性和差异,注重开发那些有利于学习者个体潜能挖掘与个性发展的资源;学习是开放灵活的,决定了资源不能完全是“书本搬家”或固定不变的静态资源,而应是以某一知识或问题展开的模块化、动态的信息资源集成单元;学习是情境的,是知识的社会协商过程,在资源配置过程中不仅要为学习者提供优质教育信息资源,而且要为其构建真实的学习情境和畅通的互动交流平台;学习是泛在的、终身的,同样要求资源建设应与时俱进,更新观念、动态更新内容或开发出多元化、多形态、更加灵巧的信息资源。由于资源使用者具有不同的个性特征,对教育信息资源产品或服务的满意度也不完全相同。要想真正提高资源质量的满意度,就需要根据用户自身的特点和需求,实行“小众化服务”的资源建设策略,为不同的用户提供差异化、个性化的教育信息资源。

3.实行“个性化推荐”的教育信息资源服务策略

如何在海量的网络信息资源快速而准确地获取自己所需的教学资源,是所有教师面临的普遍问题。甚至出现网络教育信息资源使用的悖论:网络教育信息资源越丰富,适合于用户使用的有效信息资源却相对减少。教育信息资源个性化推荐本质上是一个信息过滤、筛选的过程:根据用户的偏好、兴趣等,为其提供符合用户需求的信息资源产品,从而帮助教师选择信息资源产品、减少用户的时间和精力投入,提高效率。资源“个性化推荐”最主要的特点是由服务器主动发送信息,其优势在于信息资源提供的主动性和及时性,采用数据挖掘技术根据用户浏览或使用网络教育信息资源的历史记录,分析用户的偏好,建立使用网络教育信息资源的用户特征模型,随时将信息资源呈现在用户面前,为其提供满意的推荐服务。只要用户在最初设定好个人需求,系统就能自动跟踪其使用情况并主动传送信息资源,实现“用户找资源”和“资源找用户”相结合的交互模式。

4.实行“差异化营销”的教育信息资源推广使用策略

从消费心理的角度讲,用户使用教育信息资源实质上也是一种资源“消费”过程,是满足自身对信息需求的过程。师生试图使用教育信息资源让自己的教学或学习取得更佳理想的效果,产生对优质教育信息资源强烈需求的刺激并形成使用动机,在动机的促使下凭借信息技术搜集各种素材、资源,通过分类、比较、优选和加工处理,并将其融入到相应的教与学过程中去。因而可以基于用户使用教育信息资源的消费心理,借鉴商业领域的营销理念,依据用户使用教育信息资源的复杂心理,实行“差异化营销”的资源推广使用策略,充分调动教育信息资源使用的内部和外在激励因素。在资源使用过程中通过分析用户使用教育信息资源的决策行为,寻找影响资源使用绩效的因素,优化提高教育信息资源使用认可度、满意度以及利用率的策略,着实改进教育信息资源的使用绩效。

5.创造激励用户积极使用优质教育信息资源的良好环境

要调动用户使用教育信息资源的积极性,就要在“满足”二字上下功夫,既要满足用户对使用教育信息资源本身所具有的信息需求,也要满足用户对使用信息资源外部条件的要求。一方面,学校需要构建良好的信息化环境,搭建畅通的信息交流互动平台以及营造和谐有序的教育信息资源使用氛围。例如,采用“网上资源工作室”支持师生团队成员在线资源创作和课题研究活动,开通“我的信息门户”满足不同用户对资源内容及表现形式的多样化需求;学校借助媒体或多种形式的传播力量,制造积极使用教育信息资源的舆论导向作用,以扩大社会影响力,促成文化的影响,实现用户之间的“感染”。另一方面加大对用户使用教育信息资源能力的培训、采用合适的措施对用户积极使用教育信息资源的行为给予物质和精神的激励,增强用户使用教育信息资源的成就感,激发用户持续使用的动机。

[1]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].北京:商务印书馆,1996.1623.

[2]李怀林.2000版ISO9000质量管理体系建立与实施[M].北京:学苑出版社,2001.13.

[3]斯蒂芬·P·罗宾斯,玛丽·库尔特.管理学[M].北京:中国人民大学出版社,2012.518.

[4]R.Y.Wang.A product perspective on total data quality management[J].Communications of the ACM,1998,(2):58-65.

[5]L.L.Pipino,Y.W.Lee,R.Y.Wang.Data quality assessment[J].Communications of the ACM,2002,(4):211-218.

[6]R.H.Kay,L.Knaack.A multi-component model for assessing learning objects: The learning object evaluation metric (LOEM)[J].Australasian Journal of Educational Technology,2008,(5):574-591.

[7]查先进,陈明红.信息资源质量评估研究[J].中国图书馆学报,2010,(2):46-55.

[8]万力勇.数字化学习资源质量评价研究[J].现代教育技术,2013,(1):45-49.

[9]R.L.Oliver.Measurement and evaluation of satisfaction processes in retail settings[J].Journal of retailing,1981,(3): 25-48.

[10]R.L.Oliver.A behavioral perspective on the consumer[J].Journal of Consumer Research,1997,14(2): 495-507.

[11]Fornell C,Johnson M D,Anderson E W,et al.The American customer satisfaction index: nature,purpose,and findings[J].The Journal of Marketing,1996,(10) : 7-18.

[12]吴明隆.结构方程模型——AMOS的操作与应用[M].重庆:重庆大学出版社,2009.53-56.

[13]Cronin J J,Taylor S A.Measuring service quality: a reexamination and extension[J].The Journal of Marketing,1992,(3): 55-68.

杨文正:在读博士,讲师,研究方向为教育技术、教育信息资源管理(yang121@yeah.net)。

熊才平:博士,教授,博士生导师,研究方向为教育技术、教育信息化、教育资源管理(cpxiong@163.com)。

丁继红:在读博士,讲师,研究方向为教育技术、教育信息资源设计与应用(junru_ding@gmail.com)。

2014年1月19日

责任编辑:马小强

Study on the Influence Elements and Mechanisms of Education Information Resources——Structural Equation Model Analysis on 296 Questionnaires from Middle School Teachers

Yang Wenzheng,Xiong Caiping,Ding Jihong,Jiang Yuqing

(School of Educational Information Technology,Co-Innovation Center for Educational Informatization and Balanced Development of Basic Education ,Central China Normal University,Wuhan Hubei 430079)

This paper focuses on the quality connotation of educational information resources to fi nd out the key in fl uential factors and mechanisms from the perspective of user-satisfaction.Based on the customer-satisfying model theory,the paper establishes a quality- satisfaction conceptual model of educational information resources.The questionnaires to 296 middle school teachers using the model show clearly that the key factors affecting user s’ satisfaction are reusability,richness,correlation,novelty,interactivity and personalization.Quality satisfactory degree relies fi rst and foremost on the perceived quality.The quality expectation is the most obvious factor to achieve a lasting satisfaction.The clients prefer to evaluate the resources by the standard of quality satisfaction.Then it comes up with the constructional strategy of“anti- popularization”,“personalized recommendation” and“differentiated marketing” to set up a quality evaluation system of educational information resources,to motivate the customers to make use of better surroundings,and to get a greater quality satisfaction and a better service ef fi ciency.

Education Information Resources; Quality Satisfaction Degree; Middle School Teachers; Structural Equation Model

G434

A

1006—9860(2014)05—0104—09

* 本文系国家自然科学基金“基于网络的教育资源配置方法、路径与绩效评价研究”(课题编号:71273108)和全国教育科学“十二五”规划2012年度教育部青年专项课题“教育信息资源配置绩效的系统动力学分析研究”(课题编号:ECA120339)阶段性研究成果。

① 熊才平为本文通讯作者。