母亲教养方式与大学生社会适应的关系*

丁梦媛 赵晓旭 朱炎炎 殷苏瑞

家庭是孩子心理发展和社会化的重要途径,儿童进入青春期以后,家庭对其心理发展的影响作用与青少年特定年龄阶段的发展任务联系在一起。每个儿童在发展过程中都受到来自家庭的、学校的、社会等不同方面因素的影响。而父母作为子女的第一重要他人,在影响子女身心健康发展方面起着举足轻重的作用,孩子从一出生到逐渐学会各种生活技能再到适应社会,每一阶段都离不开父母的教育和指导,可见父母在子女的一生中担任着十分重要的角色[1]。现如今,独生子女越来越多,很多家长尽一切力量想让子女进最好的学校,接受最好的教育,因此大学生也越来越多。大学阶段是由儿童向青年的重要转折期。此时大学生经常出现焦虑抑郁等负性情绪,并在学业和人际适应、环境认同上产生困难[2]。因此,探讨大学生在进入大学的转折期中社会支持与社会适应间的关系就显得尤为重要。最近大学生出现各种心理问题越来越多,而首当其冲受到指责的是大学教育,但是大家都忽略了另一个问题,父母才是孩子的第一任教师,父母的教育影响孩子的认知、人格、情绪等各个部分,大学生的这种现象在一定程度上也是受父母教育的影响。父母的教养方式对子女身心发展的影响是不可忽视的[3]。而大学生的各种问题的发生与其社会适应的能力是密切相关的,所以本研究主要探讨父母教养方式中的母亲教养方式与大学生社会适应的关系。

1 对象与方法

1.1 对象 通过随机抽样的方法:选取了南京师范大学,南京中医药大学、南京工程大学的学生,总共发放了400 份问卷,有效问卷为343 份(85.75%)。其中城镇有163人,农村有180人;男生172人,女生171人,平均年龄21.7岁。

1.2 方法

1.2.1 母亲教养方式量表 母亲教养方式采用父母教养方式问卷(PBI)中文版中的母亲教养方式分量表,PBI 原始问卷是由澳大利亚新南威尔士大学的Parker[4]等人于1979年发展出的,由关怀和过度保护两个维度构成。后经过楚艳明[5]等人于2009年翻译成中文,扩展成3个维度,即关爱、鼓励自主和控制,并被广泛运用于各项研究。PBI 中文版为自评式问卷,母亲教养方式部分共23 题,由关爱、鼓励自主和控制这3个维度构成,关爱维度的题目主要测量父母在教育子女时的关爱程度。这个问卷要求被试根据其16岁之前的亲子互动的记忆作答。PBI 中文版具有较好的内部一致性信度,母亲部分3个分量表的信度系数在0.73~0.86 之间,分半信度系数在0.72~0.87 之间。重测相关系数在0.75~0.94 之间。在结构效度方面,探索性因素分析的结果发现,母亲版3因子的累积解释率为46.22%。经内部相关分析发现关爱与鼓励自主性之间呈正相关,关爱和鼓励自主性与控制之间呈负相关。将修订后的PBI分量表与成人依恋问卷(AAQ 3.1)分量表进行相关分析。结果发现,PBI 各分量表与AAQ 各分量表的相关大多有统计学意义[6]。

1.2.2 中国大学生适应量表(CCSAS)该量表是方晓义,沃建中,蔺秀云[7]于2005年访谈并借鉴国外已有适应量表的基础上,初步确定了大学生适应的维度和项目,经过2 次预试对维度和项目进行修改,得到一个包含7个维度共60个项目的中国大学生适应量表。7个维度分别是人际关系适应、学习适应、校园生活适应、择业适应、情绪适应、自我适应和满意度。让被试回答他们是否同意项目的内容与他们的实际情况相符,回答方式为5 点量表:1(不同意)~5(同意)。中国大学生适应量表有很好的信效度,其内部一致性系数中人际关系适应为0.81,总量表信度为0.93。根据大学生社会适应的现状以及大多数研究涉及的内容,我们选用人际适应、情绪适应和自我适应来反应大学生社会适应的情况[8]。

1.3 统计处理 运用SPSS 17.0 软件对数据进行了描述性统计、方差分析和相关分析。

2 结果

2.1 对大学生母亲教养方式和社会适应情况 见表1。

2.2 城乡大学生母亲教养方式与社会适应情况人口学变量的方差分析 对大学生母亲教养方式和社会适应量表得分进行城乡(2)×性别(2)方差分析,结果表明,性别维度主效应不显著,母亲教养方式控制维度(F=1.391,P>0.05),鼓励自主维度(F=3.021,P>0.05),关爱维度(F=0.143,P>0.05)。社会适应总分(F=1.317,P>0.05)。农村与城市维度主效应也不显著,其中母亲教养方式母亲教养方式控制维度(F=0.046,P>0.05),鼓励自主维度(F=0.299,P>0.05),关爱维度(F=2.582,P>0.05)。社会适应总分(F=0.32,P>0.05)。农村城市与性别维度交互作用不显著,母亲教养方式控制维度(F=0.170,P>0.05),鼓励自主维度(F=0.035,P>0.05),关爱维度(F=1.384,P>0.05)。社会适应总分(F=0.256,P>0.05)。从中可知两个量表在本研究中的人口学变量上不存在显著差异,因此合并所有量表进行相关分析。

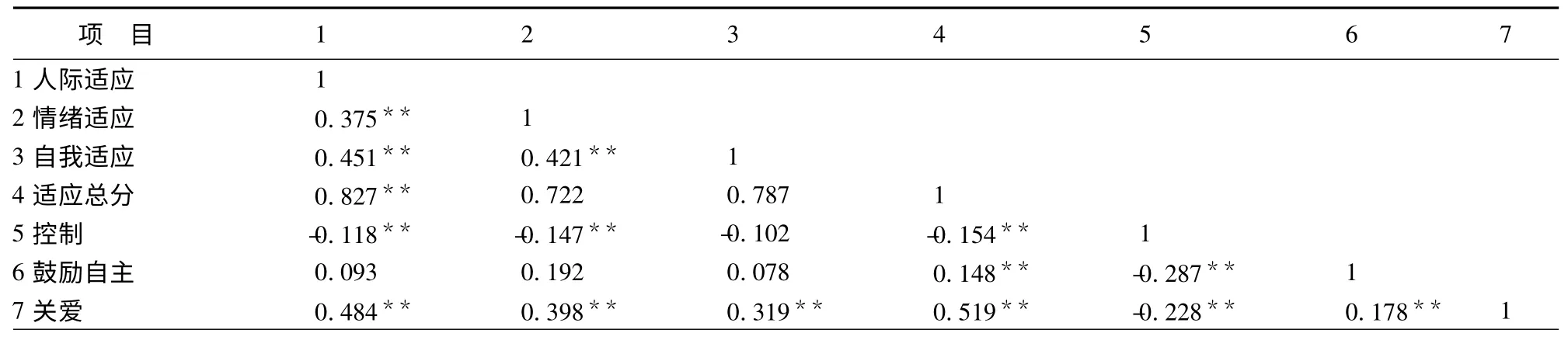

2.3 对大学生母亲教养方式和社会适应的人际适应、情绪适应、自我适应和适应总分进行相关分析 见表2。表明母亲关爱和鼓励的教养方式有利于孩子的社会适应的发展,而过度控制则对其社会适应有不利影响。

表1 城乡大学生母亲教养方式和社会适应量表得分比较(±s)

表1 城乡大学生母亲教养方式和社会适应量表得分比较(±s)

表2 大学生社会适应3个维度与母亲教养方式3个维度的相关(r)

3 讨论

本研究发现,母亲关爱和鼓励自主的教养方式有利于大学生的社会适应状况,而控制的教养方式不利于大学生的社会适应状况。这与以往的研究结果相一致。Miri Scharf,Hadas Wiseman和Faten Farah[9]在2011年的研究中也发现,父母的温暖、关爱和鼓励有利于大学生的社会适应情况,而父母的严厉、控制不利于大学生的社会适应。周宏[10]2012年研究发现,母亲情感温暖、理解和过干涉、过保护两种教养方式可以正向预测子女的成就动机。本研究中也发现,母亲教养方式中的关爱因子与大学生的的社会适应情况有显著相关,所以母亲在教养孩子时要注重关爱温暖。研究表明,虽然母亲教养方式中的控制因子与大学生的社会适应情况在情绪适应维度和适应总分上成显著相关,但在社会适应的其他维度上都没有达到显著相关。所以我们认为在教育孩子时要适度的控制,既不能控制过度也不能放任不管。

本研究结果中大学生的社会适应情况在城乡和性别上没有显著差异,这与以往的研究结果不一致。李彩娜、张曼和冯建新[11]2010年研究发现,男生的社会适应能力优于女生。聂衍刚[12]等指出,城市户口青少年良好社会适应行为总分显著高于在城市就读的农村户口,在不良社会适应方面相反。同时该研究还发现,青少年社会适应存在性别差异,在良好适应的各维度中,男生自我定向,学习适应、社交适应显著高于女生。在不良社会适应行为各维度中,男生不良行为显著高于女生。这种不一致有可能是在被试选取上出现了问题,被试选取存在明显的文科学校和理工科学校的校际差异。现在生活方式、教育水平大幅度提高,大部分大学生接受的来自学校和家庭的教育没有太多的不同,而且家中多以独生子女为主,母亲对子女的教养方式偏向双性化教育。所以在社会适应上的城乡和性别差异不显著。以往研究大多是以青少年为主要研究对象,大学生可能因为年龄阶段的问题,所以在城乡和性别维度上社会适应上的差异不显著。研究设计比较简单,只选择了性别、城乡和教养方式这3个变量。可以增加由于母亲教养方式和社会适应给子女个体造成的差异,如问题应对等作为研究变量。被试选取不具代表性,没有考虑校际差异,城乡划分也不明确。

[1]薛敏,廖大凯,薛涛.家庭教养方式与大学生人际交往能力的关系[J].中国健康心理学杂志,2011,19(3):358-361

[2]董开莎.不同社会支持类型的大学生社会适应状况的研究[J].中国健康心理学杂志,2010,18(10):1248-1250

[3]马存燕,邹泓,左占伟.初中生的父母教养方式与社会支持的关系[J].中国健康心理学杂志,2008,15(3):279-283

[4]Parker G,Tupling H,Brown L B.Parental Bonding Instrument(PBI)[J].British Journal of Medical Psychology,1979,52:1-10

[5]楚艳民,周世杰,杨红君,等.父母教养方式问卷在中国大学生中的因素结构研究[J].中国临床心理学杂志,2009,17(5):544-546

[6]刘利,周世杰,楚艳民,等.父母教养方式问卷中文版在大学生中的信度效度研究[J].中国临床心理学杂志,2009,17(5):547-549

[7]方晓义,沃建中,蔺秀云.《中国大学生适应量表》的编制[J].心理与行为研究,2005,3(2):95-101

[8]徐芬,王杨丽,马凤玲.大学生信任倾向对社会适应的影响[J].应用心理学,2012,18(2):120-128

[9]Scharf M,Wiseman H,Farah F.Parent-adolescent relationships and social adjustment:The case of a collectivistic culture[J].International Journal of Psychology,2011,46(3):177-190

[10]周宏.母亲人格特征及教养方式对中学生成就动机的影响[J].中国健康心理学杂志,2012,20(9):1384-1386

[11]李彩娜,张曼,冯建新.家庭功能与社会适应:个人自主的中介作用[J].心理发展与教育,2010,26(4):371-377

[12]聂衍刚,林崇德,彭以松,等.青少年社会适应行为的发展特点[J].心理学报,2008,40(9):1013-1020