我国外语语用能力标准的建构

王宏军,叶 新

(上海电机学院 外国语学院,上海 201306)

国家为了规范和管理人们对外语的学习和使用,需要制定相关的语言政策,而制定语言政策须统一语言能力标准。[1]外语语用能力标准,又称为语言量表,是用来成阶梯状由低至高系统描述外语学习者及运用者的语言学习目标,有时作为考试级别或定级尺度,有时用来评定不同人员的语言水平。它是测量语言使用者语言能力的一种标准、一个参考点、一个依据。[2]外语语用能力标准自始至终渗透在外语教学中,体现了外语教学需要达到的参考目标,同时也是据以评价外语教学成效的目标。

近60年来,世界各地的有关专家都在积极研究外语语用能力标准问题,国外此类研制主要集中在北美、澳大利亚、欧洲等处,历经50多年,发展到今天已经很成熟,ILR (FSI)[3-4]、ACTFL[5]、ASLPR[6]、ALTE[7]、CEF[8]和 CLB[9]是国外有影响的几个语言能力标准。[10-11]时至今日,我国还没有一个统一的标准来指导和衡量外语学习者、使用者和教学者,有的只是对不同阶段外语语用能力提出不同要求的类似于标准的东西,如课程标准、教学大纲、教学要求。

我国外语教育已有较长的历史,一定程度上受到国外语用能力标准相关研究的影响。目前,国内关于外语语用能力标准的有关叙述主要有 《英语课程标准 (实验稿)》(2001)、《高等学校英语专业英语教学大纲》(2000)和 《大学英语课程教学要求》(2004,2007)以及有关的一些考试大纲。在我国的台湾地区,他们参考美国、加拿大和欧洲一些国家的外语语用能力标准,于2005年研制并制定了台湾地区的 《通用英语能力标准》。外语语用能力标准反映了特定年代的语言政策和教育政策,宗旨是在政治、经济、军事和文化等诸方面维护国家利益;语言知识和语用技能是这些标准里主要的语言能力描述指标,跨文化策略受到了重视;在表述形式上,一致性、措辞准确性、语言简洁性等要求较高,但欠缺内容上的衔接性,除了 《英语课程标准 (实验稿)》之外,其他标准的内容完整性程度较低;研制方法的科学性和有效性尚待验证。令人遗憾的是,在我们国家开展英语教学过程中,只有几个彼此不匹配的英语测试被用来评估整个外语教育体系中学生英语能力水平,没有一个可供参考的统一标准。构建我国外语语用能力标准的框架就显得尤为重要。

一、构建语用能力标准的依据

通常情况下,外语语用能力标准是语言政策或教育政策的产物;而语言政策和教育政策又须与社会现实相适应,换言之,语言政策或教育政策隶属于社会政策[12],社会政策决定语言政策和教育政策。而一个国家或地区的外语教育政策总是与其外交政策、经贸往来和科技发展紧密相关。[13]一个国家的国力会很大程度上影响着这个国家研制外语语用能力标准时所反映出来的状况,特别是到了重视科技和知识的如今,研制外语语用能力标准显得尤为重要,因为这关系到这个国家的语言策略在外语上的具体实施,关系到这个国家的经济利益是否能够在国际上依靠语言而更充分地得到保障。[14]由此可知,有不少因素影响着外语语用能力标准的研制,而对此类标准的研制归根结底是为了在政治、经济、军事和文化等诸方面维护这个国家或地区的利益。

结构主义语言学和行为主义心理学在20世纪上半叶空前发展,构成了ILR、ACTFL标准和ASLPR的理论基础。ILR描述外语口语能力时考虑的是语音、理解力、流利度、语法和词汇等语言知识因素,并从仅描述口语能力拓展到描述听、说、读、写、译五个方面的能力。尽管ACTFL适用于教育领域,ILR是用于对从事对外工作人员的外语语用能力进行评估,但这两个标准的描述指标都是语言知识。相比之下,ASLPR通过借鉴以往标准和外语教学经验教训,着重于听、说、读、写四项语言技能来对语言知识进行描述。

在我国,教学大纲、课程标准和教学要求是指导不同阶段英语教学的关键性文件,可并不能算是严格意义上的外语语用能力标准,因为它们没有坚实的语言学理论基础来支撑,描述指标不成体系,有的描述仅仅是新瓶装旧酒,较多沿袭了早些时候传统的语言能力表述模式,即再现了结构主义语言学理论的主旨。但可喜的是,上述文件都关注了跨文化能力和策略。

要建构标准,在方法上,必须以当时的语言学理论和相关的学科理论为理论基础。当今交际法理论和任务型教学法理论等日益发展,我国构建相关标准时需要以此为理论基础,将语言知识整合到交际能力的范畴之内。还要以行动为导向,妥善分等划级,描述指标体系,总论与分述相结合,采用可操作和便利的研制方法。

为了更好地评估与培养我国外语学习者和使用者的外语语用能力,以满足我国社会发展的需要,我们可参照国外外语语用能力标准,如ILR (FSI)、ACTFL、ASLPR、ALTE、CEF和CLB等,特别是那些不是单凭主观经验而是系统采用经验、定性和定量相结合的方法而制定的CEF量表,吸取它们的长处和优点。针对目前我国外语语用能力标准构建过程中存在的上述问题,在构建新的标准体系时,建议以行动为导向 (action-oriented approach),分三等六级,划分语言能力目标,制订统一的成熟完整、科学可行的标准内容,使新标准并非是单纯地描述和划分学习者语言能力的标准,并使之兼具纲领性的功能,对设计课程者、编撰教材者和测试语言者起到指导作用。

二、语用能力标准的建构框架

建构我国外语语用能力标准的框架需要以培养外语交际能力为核心,需要进一步关注文化和跨文化交际能力;不光要重视外语语用能力,而且需要全面发展人们的综合素质;需要统一外语语用能力标准,并使之具有权威性。

(一)主要内容

首先,在建构语用能力标准时,应该记住我们所针对的是社会成员 (social agents),不光是单纯学习和使用语言的人。换句话说,这些成员以行为为导向,受到认知、情绪、意志及作为社会成员的个体所具备和使用的整体能力等因素的影响。在各种社会语境下,以其逐步发展出的各种能力 (包括语言交际能力)策略性地完成某种交际任务,这时不光涉及语言本身,不单纯是语言活动,而是社会交际活动。在这些社会交际活动中,人们在接收、处理与主题相关的信息并实施表达的过程中自我监控,这有助于增强和完善人们的语言能力。

其次,在构建我国外语语用能力标准时,可尝试从语域或语境、主题、交际任务、交际意图、使用语言的策略、文本等方面对人们学习和使用语言的情况进行描述。例如,可以对语域进行如下的描述:

A.个人语域 (personal),是指学习者的语言行为侧重与家庭、朋友相关联的家庭生活,或与个人活动相关联的活动,如私人日记、个性化的阅读、特殊的兴趣爱好等等;

B.公众语域 (public),它指的是学习者为社会成员,隶属于某个机构,其语言行为的目的可能不同;

C.职业语域 (occupational),指学习者的语言行为与他所从事的工作和职业相关;

D.教育语域 (educational),指学习者 (特别是在教育机构里面)所从事的是有组织性的学习。

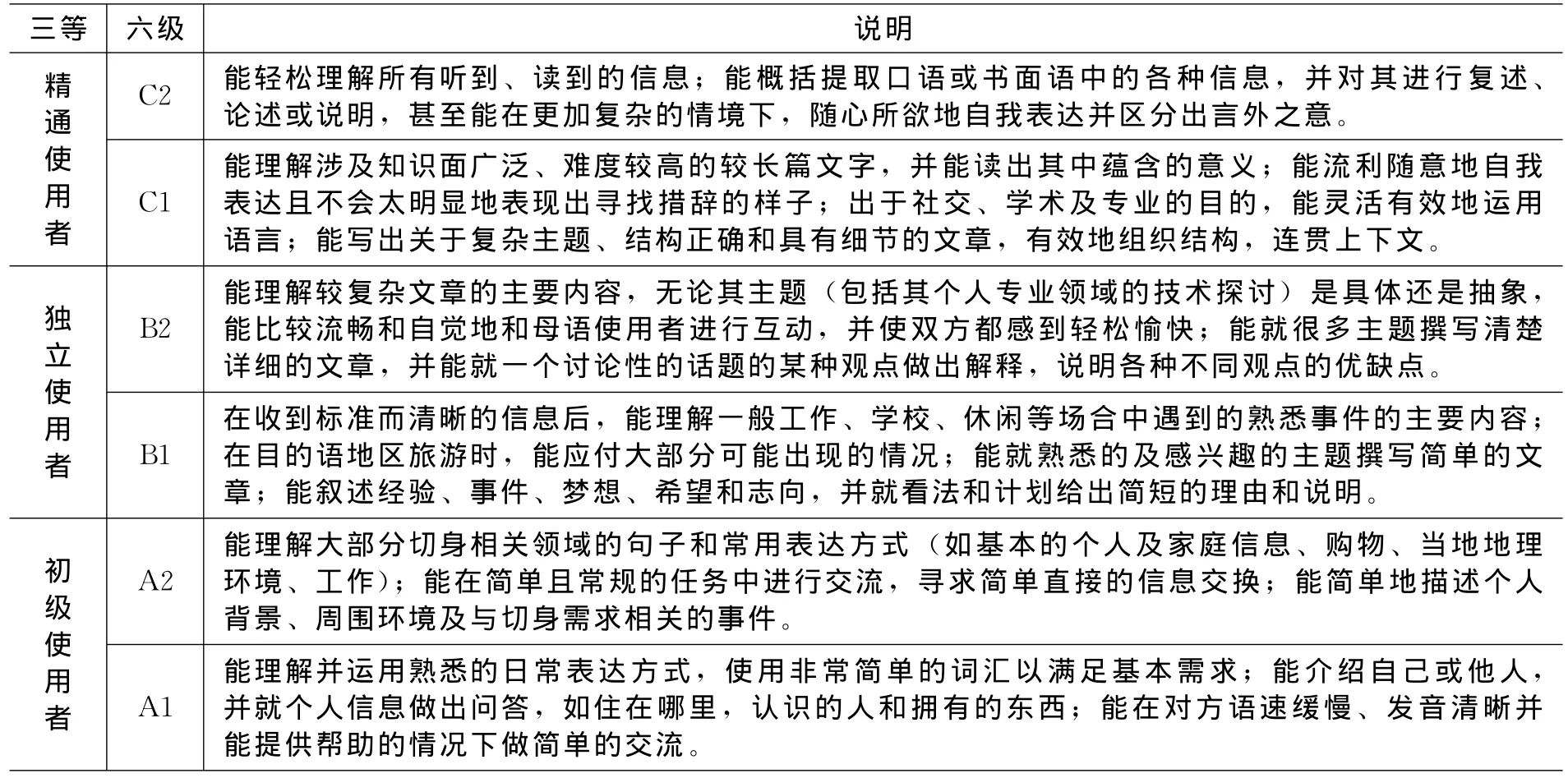

另外,还可以划分成 “三等六级”以详尽描述语言学习者和使用者的语言活动和语言策略的能力,现通过表1列出学习者的语言交际活动和策略能力标准的主要内容。

表1 学习者的语言交际活动和策略

“三等六级”的能力划分和描述的方法,可以运用到每一项具体的语言活动内容和活动策略上。例如,以采用此法来建构 “创造性写作”的描述量表,如表2所示。

表2 “创造性写作”能力等级量表

(二)核心框架

在语言学习中,可以把语言使用者和学习者需要培养和提高的能力分为 “综合能力”(the general competences)和 “语言交际能力”(communicative language competence),并定量描述其中的一些能力。综合能力涵盖了4个要素,分别是陈述性知识、技能、存在能力和学习能力;语言交际能力包括了3个要素,即语言知识、社会语言能力和语用能力。这七个方面的能力就是学习者在学习过程中应具备的能力,也就是语言教学的培养目标和检测语言能力的标准。现通过表3对上述内容进行描述。

可以将外语学习者和使用者的整体语言能力分级 (common reference levels),分为三等六级,每一 “等”下包含两 “级”。第一等使用者为初级 (A),包括入门级 (A1)、基础级 (A2);第二等使用者是独立使用者 (B),包括进阶级 (B1)、高阶级 (B2);第三等使用者为精通使用者 (C),包括流利运用级 (C1)、精通级 (C2)。这些等、级的设置并非是不变的、封闭的。可以根据外语学习者和使用者的具体情况,在每一 “等”的两个级别的基础上再分级,以便对某一级别的语言能力进行细化。表4是对 “三等六级”的语言能力进行的概括性描述。

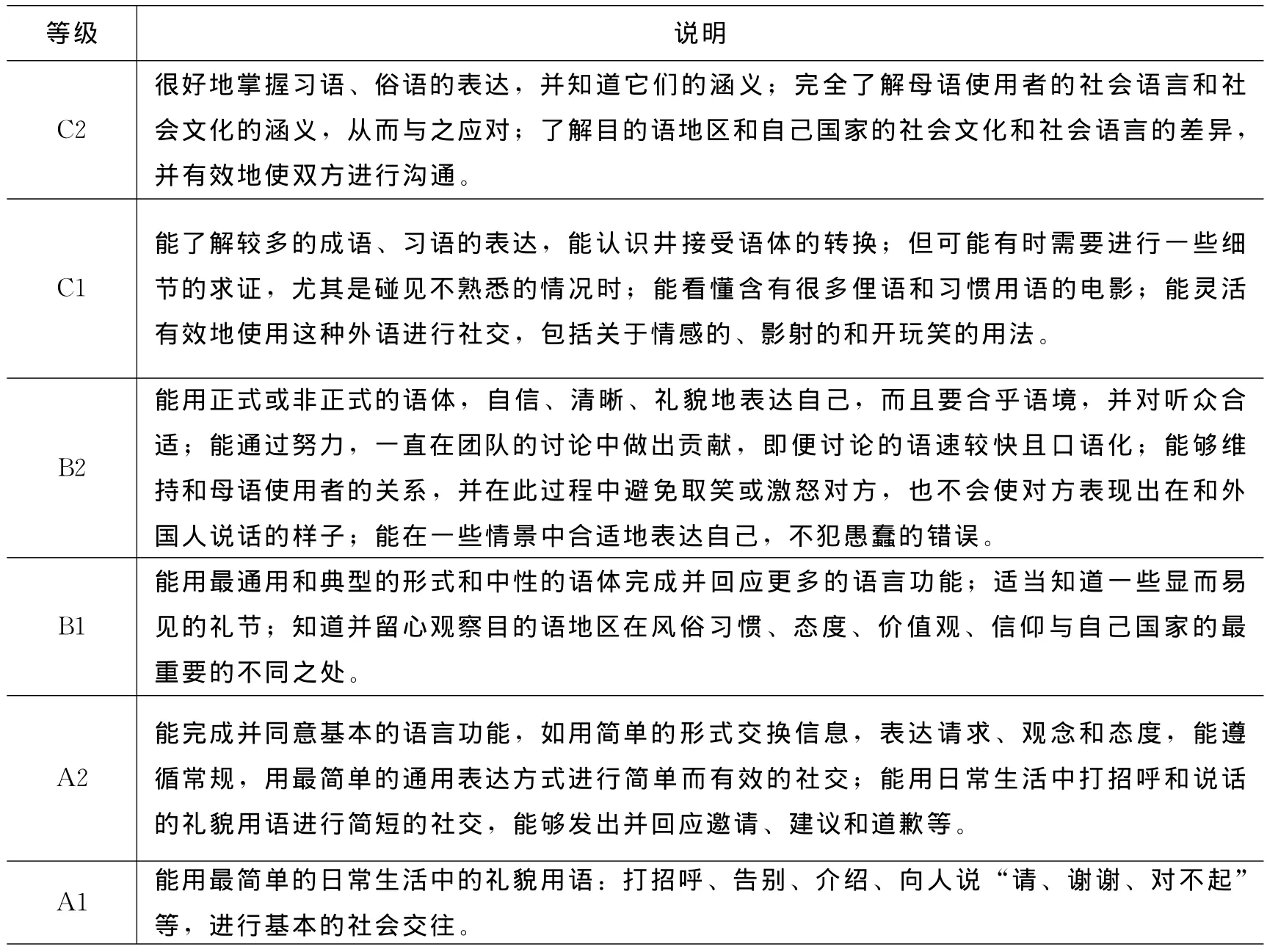

在以上三等六级的语言能力标准的描述中,并没有按照划分语言能力的七个方面,即培养语言能力的七项目标或标准来进行描述,而是从听、说、读、写4个方面来进行整体概括描述。然而,培养语言能力的七项目标始终贯穿于三等六级的标准之中。在这个总体概括性的框架下,每一个等级学习者的 “七项目标”都需要进行具体的描述。表5是以七项目标中的 “社会语言能力”(Sociolinguistic competence)目标为例进行的分级描述。

表3 语言能力目标

表4 语言能力整体性分级量表

表5 社会语言能力分级量表

从上可知,想要建构出切实可行的外语语用能力标准的框架,需要注重人们的外语交际能力、文化元素、综合素质等,需要一个统一的、权威的标准。其方法论必须要以语言学理论和相关的学科理论为理论基础,可采用拿来主义,参照国外外语语用能力标准,洋为中用。建议以行动为导向,将标准划分为三等六级,详细描述语言能力目标,指导外语学习者和使用者。

三、结语

较之国外,我国尚无像ACTFL或CEF这样成熟、统一的外语能力标准或量表,有关语言能力的描述基本依附于某项课程标准、教学大纲或教学要求上,不是表述不清,就是仍停留在 “语言知识+语言技能”的老套路上,建构统一的学生英语能力标准是统筹规划我国外语教育面临的一项不可忽视的重要工作。[15]为更好地评估和培养我国外语学习者和使用者的外语语用能力,更好地适应我国发展和对外交往的需要,国家应尽快制定出切实可行的外语语用能力标准。

[1]韩宝成,常海潮.中外外语能力标准对比研究 [J].中国外语,2011,8(4):39-46,54.

[2]陈国华.谈英语能力标准的制订 [J].外语教学与研究,2002(6):405-406.

[3]ALDERSON J.Brands and Scores[M]//In J.Alderson &B.North(eds.).Language Testing in the 1990s.London:Modem English Publication and the British Council,1991.

[4]NORTH B,SCHNEIDER G.Scaling Descriptors for Language Proficiency Scales [J].Language Testing,1998,15 (2):217-262.

[5]AMERICAN COUNCIL FOR THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES(ACTFL).ACTFL Proficiency Guidelines[M]//In Byrnes,H.& M.Canale (eds.).Defining and Developing Proficiency:Guidelines,Implementations and Concepts.Lincolnwood (III):National Textbook Company,1986.

[6]INGRAM D E.Introduction to the ASLPR.In Commonwealth of Australia,Department of Immigration and Ethnic Affairs,Australian Second Language Proficiency Ratings(ASLPR)[S].Canberra,Australian Government Publishing Service,1984.

[7]ASSOCIATION OF LANGUAGE TESTERS IN EUROPE (ALTE).A description of the framework of the Association of Language Testers in Europe[M].ALTE Document 4.Cambridge:Cambridge University Press,1994.

[8]THE COUNCIL OF EUROPE.Common European Framework of Reference for Languages:Learning,Teaching and Assessment(CEF)[M].Cambridge:Cambridge University Press,2001.

[9]LAMBERT R.Foreign language competency [M]//In S.J.Moore & C.A.Morfit(eds.),Language and International Studies:A Richard Lambert Perspective.Washington D.C.:National Foreign Language Center Monograph Series,1993.

[10]SPOLSKY B.Handbook of Educational Linguistics[M].Oxford:Blackwell,2007.

[11]加拿大全国外语能力标准工作委员会.加拿大语言能力标准 [M].Cambridge:Cambridge University Press,2000.

[12]鄢家利.加拿大语言量表与英语口语能力培养 [J].西南科技大学学报:哲学社会科学版,2007,24(6):50-54,92.

[13]胡文仲.我国外语教育规划的得与失 [J].外语教学与研究,2001,33(4):245-251,320.

[14]王建勤.汉语国际传播标准的学术竞争力与战略规划 [J].云南师范大学学报:对外汉语教学与研究版,2010,8(1):28-34.

[15]韩宝成.国外语言能力量表述评 [J].外语教学与研究,2006,38(6):443-450,480.