痉挛型脑性瘫痪患儿下肢内收肌肌紧张过度的针刺疗效

王立苹,吴青伟,孙奇峰,杨本利

目前国内外对于脑性瘫痪的认识已提升到一定的高度,治疗以现代康复手段为主,但对于缓解痉挛型脑性瘫痪下肢内收肌肌张力升高,康复治疗还存在见效慢、效果不显著等不足。近几年,中医针刺治疗脑瘫的临床效果已得到国内外专家、学者的认可[1]。本研究观察针刺治疗痉挛型脑瘫患儿下肢内收肌肌张力升高的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2011年7月~2013年4月佳木斯大学附属第三医院收治的痉挛型脑瘫住院患儿100例,其中男性53例,女性47例;平均年龄4.5岁;均有下肢肌张力过高、内收肌步态、膝关节屈曲等临床表现。诊断及分型符合2006年长沙第二届全国儿童康复学术会议标准[3]。

纳入标准:①年龄3~6岁;②粗大运动功能分级Ⅱ~Ⅲ级。

排除标准:①伴有心肺疾患,皮肤破损、急性炎症及感染性皮肤病;②不能够坚持治疗或接受其他治疗者(手术或肉毒素治疗)。

临床医生将符合标准的住院患儿按入院先后次序分配序列号,实验设计者按随机数表法随机分为实验组和对照组。两组患儿粗大运动功能分级、年龄、性别、病情均无显著性差异(P>0.05)。见表1。

表1 两组患儿一般情况比较

受试患儿姓名和序列号均由临床医生记录并保管。实验设计者及评定人员不参与纳入受试对象,临床医生、实验设计者及评定人员不参与以后的试验。

1.2 治疗方法

两组均进行运动疗法、作业疗法、言语疗法、理疗等康复治疗。在常规治疗基础上,实验组加针刺治疗,对照组使用“安慰针具”进行模拟针灸。安慰针具外形类似针灸针,但针头为钝形,进针时仅轻刺皮肤表面;按正常针刺程序进针、行针、留针、出针,但实际上没有刺入皮肤[2]。

取穴:头针双下肢运动区、足运感区、平衡区、神庭、本神、百会、四神聪;体针环跳、殷门、阴谷、委中、阴陵泉、阳陵泉、血海、箕门、髋骨、居髎、鹤顶、髀关、风市。

采用30号1寸或1.5寸华佗牌针灸针。患儿俯卧位,常规消毒后,用1.5寸毫针针刺环跳、殷门,以泻法快速提插行针1 min;针刺委中、阴谷,以泻法快速捻转行气1 min。患儿仰卧位,常规消毒,针刺髀关、居髎、风市、血海,补法捻转行气1 min;针刺鹤顶、髋骨穴,捻转、提插泻法行针;针刺阳陵泉、阴陵泉,以平补平泻法,阳陵泉先提插后捻转行针1 min,阴陵泉穴捻转行气30 s。体针均不留针。患儿坐位,常规消毒,用1寸毫针针刺头部腧穴及刺激区,针体与皮肤成10~15°刺入帽状腱膜下0.6~0.7寸。先针刺双下肢运动区,200 r/min左右捻转行针1 min;若患儿囟门未闭合或闭合不全,运动区上点避开囟门1 cm再行针刺。针刺百会、四神聪、本神、神庭、足运感区、平衡区,120 r/min左右捻转行针0.5 min。头针均留针1 h。

体针针刺治疗1个月,头针治疗3个月。

1.3 评定方法

治疗前及3个月后由两名固定的康复医师用关节量角器测量患儿被动内收肌角度[4],增加30°以上或达到正常范围为显效,增加20~30°为有效,增加不足20°为无效。由一名固定的康复评定师对患儿进行粗大运动功能测量(GMFM-88)D区与E区评定。评定人员对分组不知情。

1.4 统计学分析

采用SPSS 13.0统计软件进行分析,两组间率的比较采用χ2检验;组内均数比较采用配对t检验,组间比较采用独立样本t检验。显著性水平α=0.05。

2 结果

2.1 内收肌角

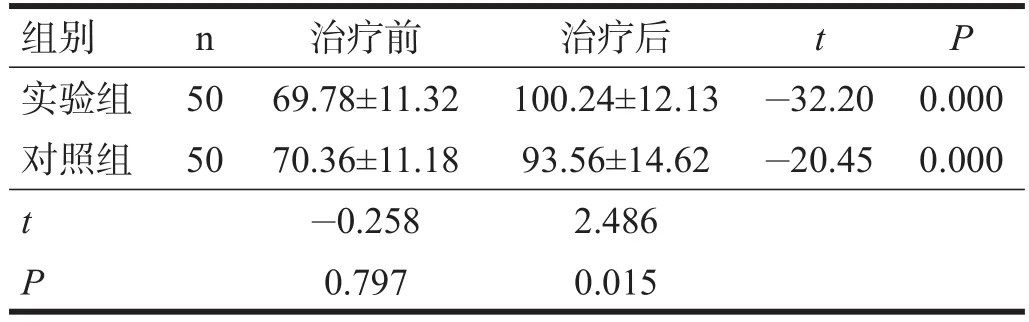

治疗前,两组患儿内收肌角无显著性差异(P>0.05);治疗后,两组患儿与治疗前相比均显著降低(P<0.001);实验组高于对照组(P<0.05)。见表 2。实验组总有效率98%,对照组总有效率80%(P<0.05)。见表3。

表2 两组脑瘫患儿治疗前后内收肌角比较

表3 两组内收肌角改善程度比较(n)

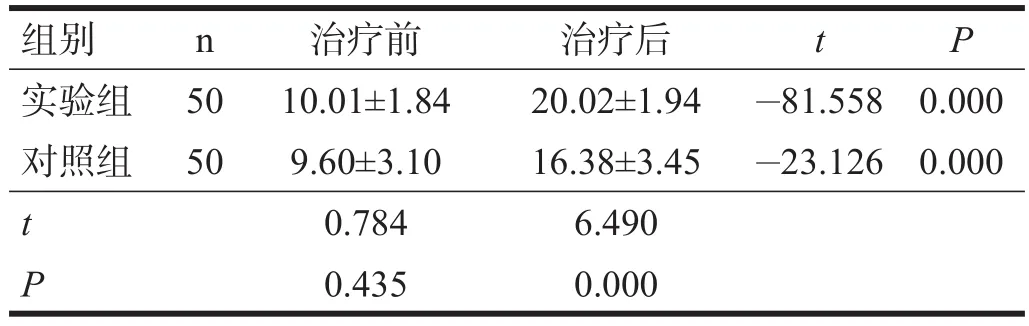

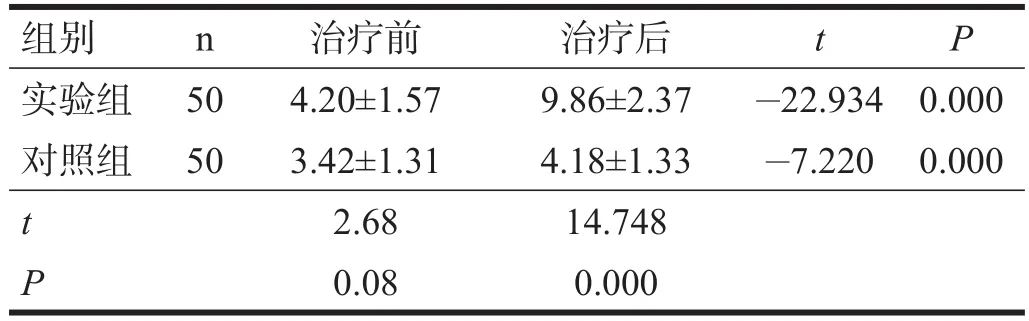

2.2 GMFM-88

治疗前,两组患儿GMFM-88 D、E区评分无显著性差异(P>0.05),治疗后评分均显著提高(P<0.001);治疗后实验组评分均显著高于对照组(P<0.001)。见表4、表5。

表4 两组患儿治疗前后GMFM-88 D区评分比较

表5 两组患儿治疗前后GMFM-88 E区评分比较

3 讨论

痉挛型脑瘫以锥体系损伤为主,临床上以肌张力升高、运动发育落后,运动和姿势障碍为主要表现。下肢内收肌张力升高是痉挛型脑瘫中最常见的功能障碍,常表现为双下肢交叉,不仅可导致步态异常和行走困难,而且会对整个下肢和腰部的稳定性造成严重不良影响[5]。要改善患儿粗大运动功能中立位及行走功能,必须先解决患儿下肢内收肌张力升高。本研究显示,针刺能降低肌紧张、缓解痉挛,从而进一步改善脑瘫患儿站立及行走功能。

针刺治疗作用在于调和阴阳,针刺施治的总则之一在于补虚泻实。痉挛型脑瘫双下肢内收肌痉挛,属阳缓而阴急、阳虚阴盛之症,故局部治疗当以泻阴补阳为主。环跳、风市同为足少阳胆经,局部解剖有臀中肌、臀大肌、阔筋膜张肌及股外侧肌等,为内收肌的拮抗肌,因此,用补法针刺能补阳益气,通经活络,提高拮抗肌的肌力。阴谷、箕门、血海髀关为足三阴经穴,髋骨,鹤顶为经外奇穴,局部解剖为内收肌的附着点或肌腹,针用泻法旨在滋阴泻肝、扶正祛邪、舒筋活络、缓急解痉。本方阴阳经穴均取,既能从阴引阳,又能从阳引阴,使阴阳互济,阴平而阳秘。

头为诸阳之会,脑为精明之府,针刺头部腧穴能够疏经通络、行气活血,进而达到益气填精的目的。头针能增加脑部的血流量,改善脑部血循环[6]。脑瘫患儿脑组织坏死区周围尚存在着可逆性损害区带,存在功能尚未丧失的临界状态的神经细胞[7]。头针能促进脑细胞代谢,促进脑电活动和神经递质分泌,有激活其他脑区功能代偿的作用,使脑瘫患儿临床症状和体征得到改善。MRI研究显示,针刺对脑组织有促进恢复的作用[8]。

双下肢运动区相当于大脑皮质中央前回上1/3在头皮上的投影,针刺相应的刺激区,可以调节其下大脑皮层的功能。针刺头部腧穴时,可以产生生物电(损伤电位)的变化[9]。针刺足运感区可刺激大脑皮质中央旁小叶功能区,改善患儿下肢运动感觉障碍。针刺平衡区可调节患儿运动功能的协调性及平衡性。头针治疗通过调节中枢神经系统功能,解决下肢内收肌紧张造成的症状。

内收肌角的改善可以使下肢运动范围增大,运动控制能力增加,姿势稳定性增加。GMFM-88的D区、E区即站立功能区和行走跑跳功能区,各项评分均需要较大的内收肌角[10],因此内收肌角的改善会促进患儿D区、E区的成绩提高。

中医针刺治疗脑瘫存在很大的发展前景。头针、体针并用治疗痉挛型脑瘫下肢内收肌张力升高,充分体现了中医整体观,不失“经络所至,主治所在”及“经络所过,主治所及”的中医理论,使局部与整体相结合,达到填精益髓,强筋启痿。针刺可由周围神经刺激引起中枢神经的代偿及发育,对下肢内收肌张力升高疗效显著,操作简便,具有推广价值。

[1]汤明丽,吕复莉,唐久来.小儿脑瘫康复治疗的现状及进展[J].安徽医学,2012,33(9):1255-1257.

[2]王亚军,郭义.关于针灸随机对照试验中对照方法的思考[J].中医杂志,2008,49(11):1040-1042.

[3]李晓捷.实用小儿脑性瘫痪康复治疗技术[M].北京:人民卫生出版社,2009:6.

[4]王玉龙.康复功能评定学[M].北京:人民卫生出版社,2008:147.

[5]王健,尹靖宇,郑炳铃,等.腰段选择性脊神经后根切断术治疗脑瘫性下肢痉挛99例疗效观察[J].中国微侵袭神经外科杂志,2012,17(12):536-538.

[6]刘志雄,刘洪文,刘娟,等.针刺手法针疗仪康复训练综合治疗小儿痉挛型脑性瘫痪尖足疗效观察[J].实用预防医学,2011,(12):2370-2371.

[7]李陵容,王茂法,王文才,等.全息针灸和按摩疗法对脑瘫患儿粗大运动功能的影响[J].中医儿科杂志,2012,8(5):55-57.

[8]高维滨.神经病针灸新疗法[M].北京:人民卫生出版社,2002:12.

[9]周陶成,李飞,童光磊,等.针刺配合运动训练治疗痉挛型脑性瘫痪临床观察[J].中医药临床杂志,2012,24(3):216-218.

[10]郑华,韩彤立.应用粗大运动功能分级系统对小儿痉挛型脑性瘫痪再测信度评价研究[J].中国实用儿科杂志,2012,27(6):468-470.