环境规制强度对行业生产技术进步的非线性影响

张 成,郭炳南,于同申

(1.南京财经大学经济学院,江苏 南京 210023;2.江苏科技大学公共管理学院,江苏 镇江 212003;3.中国人民大学经济学院,北京 100872)

1 引言

传统观点认为,加强环境规制会提高企业的生产成本,从而降低产业的生产率和国际竞争力[1],但是,波特认为,合理的环境规制能够刺激企业进行“创新补偿”,不仅能抵消成本,还能提高生产率和国际竞争力[2],这就是“波特假说”。

“波特假说”的提出为环境保护和经济增长实现“共赢”创造了理论存在性和现实可能性,从而引发了学者们的普遍关注,学者们围绕环境规制问题,从多个角度上对是否存在“创新补偿”效应进行了验证,其中既有对R&D投资额、专利申请数等直接指标的研究,亦有对技术进步和生产率等间接指标的考察。

从国外研究来看:Brunnermeier和Cohen根据美国制造业的数据证实了环境规制会对与环境相关的技术创新产生正向促进作用[3]。但 Arimura Toshi和Sugino利用日本制造业和非制造业数据的研究则认为环境规制对技术创新的促进作用并不显著[4]。Kneller和 Manderson以英国的数据为样本,发现环境规制能促进与环境相关的R&D投资额,但会降低总R&D投资额,原因就在于环境规制会挤出生产技术创新的R&D投资额[5]。

从国内研究来看:赵红通过研究大中型工业企业,发现环境规制在中长期会对R&D投入强度和专利授权数产生正向刺激作用[6]。沈能和刘凤朝则基于门槛回归方法认为环境规制强度会对发明专利授权数带来非线性的“U”型影响[7]。也有学者将技术进步分割成生产技术进步和治污技术进步,并分别研究了环境规制对它们的影响。张成等在其研究中认为环境规制和生产技术进步在强度维度上符合“U”关系[8]。李斌 等则在其研究中指出环境规制和治污技术进步在时间和强度维度上均符合“U”型关系[9]。

目前学者们未能在环境规制和技术创新指标上找到放任四海而皆准的真理。多数学者支持环境规制和治污技术进步之间的正相关关系,但环境规制和生产技术进步之间的关系尚存争议。现有研究主要是从时间维度上来验证环境规制和技术进步之间的“U”型关系,即规制被引入后,在短期会降低企业的技术进步率,但在长期则会起到促进作用。那么,在强度维度上,是否两者也有一种非线性关系呢?实际上,环境规制对企业技术创新的影响方向取决于企业内外部阻力和驱力的综合比较[10]。

国内只有少数文献从强度维度上实证研究了环境规制强度对技术进步或发明创新的非线性影响[7-9]。为丰富相关研究,本文拟用工业部门分行业的面板数据为样本,实证研究环境规制强度和生产技术进步之间的非线性关系。

2 研究方法和数据说明

2.1 模型设定

(1)Malmquist生产率指数。本文使用基于DEA的Malmquist生产率指数方法测度出中国工业分行业的全要素生产率及技术进步的变化(TECH)、纯技术效率的变化和规模效率的变化三个分解变量,其中,TECH即为本文使用的生产技术进步率,具体构造步骤可参见 Fare等[11]的研究。

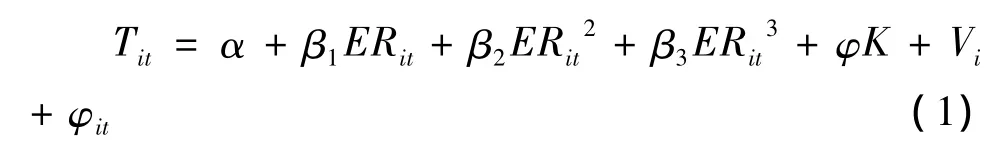

(2)回归模型设定。借鉴环境库兹涅茨曲线在分析环境污染和经济增长时采用的非线性分析方法,本文在考虑利润率、国有企业比重、外资企业比重和大企业比重四个控制变量的基础上,将环境规制强度和生产技术进步之间的实证模型设定如下:

其中,i和t分别表示行业和时间;T为生产技术进步率,ER、ER2和ER3分别表示环境规制强度的一次方、二次方和三次方;K为其他控制变量;V为个体效应;φ为残差。这样,环境规制强度对生产技术进步的影响轨迹就受到ER、ER2和ER3前系数的影响。

2.2 数据说明

(1)样本行业的选取。为了尽量扩大数据的时间维度和保证数据的连续性,以此来比较不同环境规制度量指标对生产技术进步的影响,本文以2001年以前的18个两位数行业分类作为行业的分类标准,将2001年后的43个行业进行归并与剔除,最终形成18个行业。具体原则参见张成等[12]的研究。

(2)变量的构造及数据的选取。为了用Malmquist生产率指数计算出工业18个分行业的生产技术进步率,需要分行业的产出、资本投入和劳动投入。在数据选取上,用按行业分规模以上工业企业的工业总产值作为产出;用按行业分规模以上工业企业的固定资产净值年平均余额作为资本投入;劳动投入选取分行业规模以上工业企业的全部从业人员年平均数表示。并将以上三个指标归并至本文确定的18个行业。

对于环境规制强度,可以从政策变化、企业反应、实施效果等多个角度进行度量。为了更为系统全面地分析环境规制强度对生产技术进步的影响,本文采取了9种度量环境规制强度的指标。指标1到指标9依次为,废气、废水的治理设施运行费用占GDP的比重;废气、废水的治理设施运行费用占主营业务成本的比重;SO2达标率;废水排放达标率;污染治理支出占GDP的比重;污染治理支出占主营业务成本的比重;排污费与主营业务成本的比值;排污费与GDP的比值;单位GDP能源消耗量。

控制变量的度量。利润率(PR)用利润总额比上主营业务成本度量;国有企业比重(SOEs)用国有资产总计和行业资产总计的比值衡量;外资企业比重(FOEs)用三资企业资产总计和行业资产总计的比值度量;大企业比重(BEs)用大中型企业资产总计和行业资产总计的比值衡量。

3 实证结果及其分析

本文采用DEA Excel Solver软件对历年工业的18个行业数据进行计算,得出基于Malmquist生产率指数的生产技术进步水平。工业部门的18个分行业的年均生产技术进步率均大于1,说明工业部门普遍取得了一定的技术进步,但是不同行业、年份之间的生产技术进步率差距较大。下图1给出了18个行业在1996—2011年间生产技术进步率的几何平均值。相对来说,行业18的生产技术进步率最快,而行业4则最慢。

我们首先在不考虑控制变量的情况下,直接分析九种度量环境规制强度的指标和生产技术进步之间的曲线关系。本文希望截距项能够反映一定的个体特征,且由于截距项和各解释变量之间存在一定的相关性,从定性的角度来说,选择固定效应会更适合本模型的估计。本文使用变截距面板模型进行估计,表1给出了基于固定效应的回归结果。限于篇幅,并未列出随机效应回归结果,另外,Hausman检验结果全部支持固定效应模型优于随机效应模型的假设。

图1 工业部门18个行业的生产技术进步率

根据回归结果(限于篇幅,未报告拟合结果),在线性关系中,指标1、指标2、指标5、指标6、指标7和指标8前的系数为正,表明环境规制的加强会提高生产技术进步率;但指标3、指标4和指标9前的拟合结果相反。二次关系的拟合结果表明:在有意义的区间内,指标1、指标2、指标5和指标6表明两者之间符合“╯”型关系,指标7和指标8呈现“╮”型趋势,指标4呈现倒“U”型关系,指标3和指标9则呈现“U”型关系。三次关系的拟合结果显示:在有意义的区间内,指标3和指标9呈现“ ”型曲线关系;指标1、指标2和指标6呈现“╯”型关系,指标4和指标5呈现“╮”型趋势。很明显,不同的环境规制强度度量指标会对生产技术进步率带来不同的影响。问题是:究竟用什么指标来度量环境规制强度才更为合理有效?图2给出了9种经常出现在文献中的环境规制强度度量指标的逐年折线图。可以看出,指标1、指标2、指标5、指标6、指标7和指标8在样本年间总体上呈现下降趋势,这显然和现实是不符的,因为我国这些年在逐步重视环境保护和规制的力度,各种污染物的减排绩效均有相应提高。容易看出,指标3、指标4和指标9在样本年间整体上呈现了上升趋势,使其总体上基本符合我国对环境规制重视程度的演化轨迹,但我们注意到指标4在2003年之后大致维持不变的趋势,这一方面和现实可能有些背离,另一方面也会导致用该指标参与回归会得到如表1中的不显著现象。基于此,我们认为用指标3和指标9来度量环境规制强度是更符合现实和合理的。

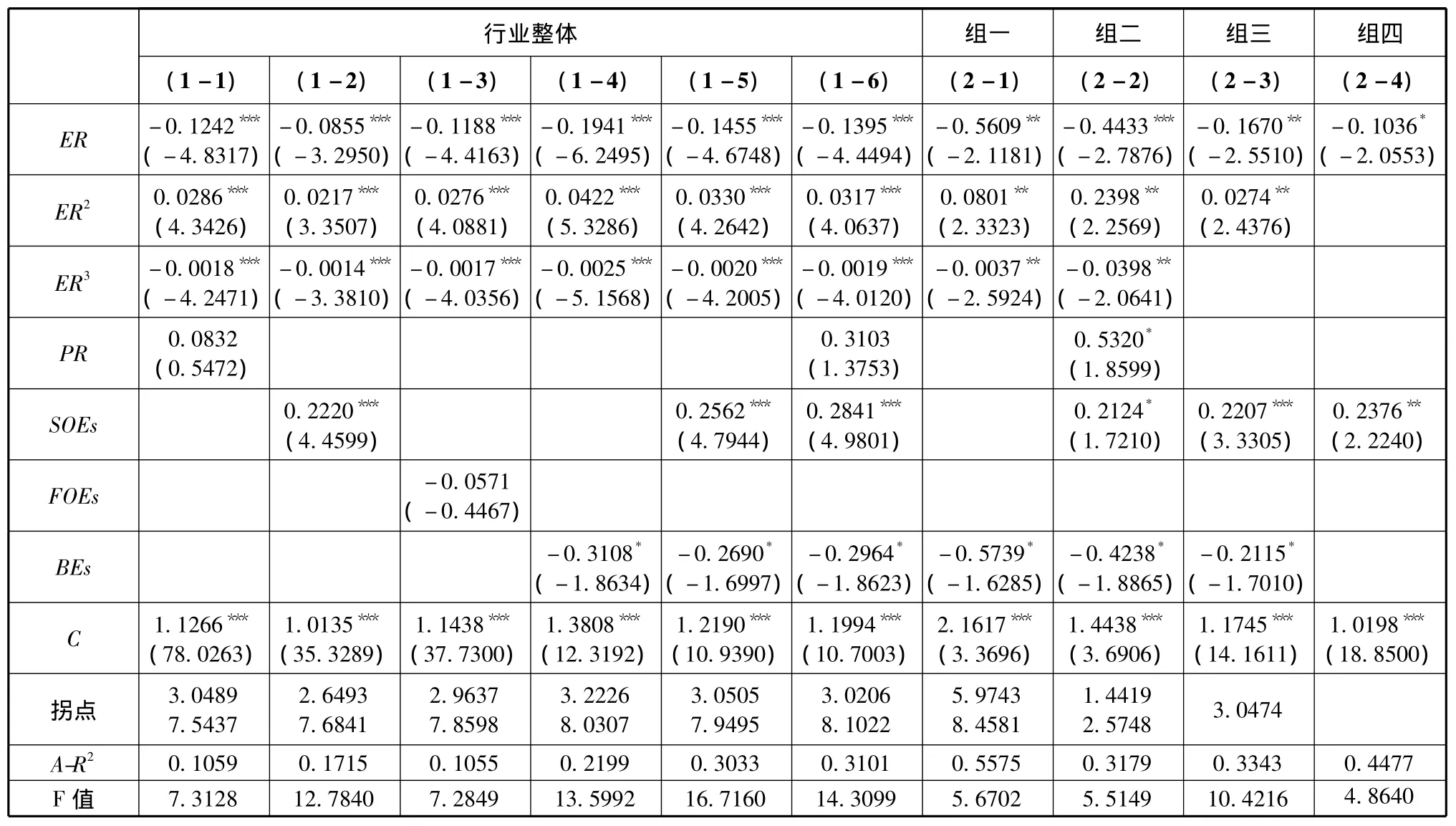

本文给出了以指标3度量环境规制强度时的更为全面的分析结果(见表1)。模型(1-1)至(1-6)为行业整体的回归结果。在添加控制变量前,通过考察变量间的相关系数矩阵,发现SOEs、FOEs和BEs之间均高度线性相关,为了避免多重共线性,我们采取逐步添加和分开添加控制变量来进行处理。通过考察t值、A-R2和F值,模型(1-5)和(1-6)的拟合效果相对较好。

图2 环境规制强度指标的对比

可以看出,ER、ER2和ER3前的系数分别显著地为负值、正值和负值,表明环境规制强度和生产技术进步之间符合“ ”曲线关系,即较低的环境规制强度会降低生产技术进步率,适度的环境规制强度会提升生产技术进步率,但过于严格的强度又会降低进步率。模型(1-6)显示拐点分别位于 3.0206 和8.1022。

至于控制变量的结果,PR前的系数为正,但未通过显著性检验,说明本次检验中未能找到高利润率是提升生产技术进步率的有效证据;SOEs前的系数显著为正,说明国有企业比重的适度提高是能够提升行业总体的生产技术进步率的,这一结果为国有企业存在的必要性增添了新的理由;FOEs前的系数不显著地为负,表明外资比重的盲目扩大并不能有效提高生产技术进步率;Bes前的系数显著为负,表明随着我国大中型企业比重的逐步扩大,会降低行业的整体生产技术进步率。

考虑到18个行业的污染密集程度和所处的技术周期有较大差异,我们用单位GDP的SO2排放量和TECH的几何平均值为标准将行业分成低污染低技术增长率组(组一)、低污染高技术增长率组(组二)、高污染低技术增长率组(组三)和高污染高技术增长率组(组四)。在拟合时,先考察三次曲线关系,若不显著则考察二次曲线关系,仍不显著则考察线性关系。模型(2-1)至(2-4)分别为对应组别的最优拟合结果。

可以看出,低污染低技术增长率组存在显著的“ ”型曲线关系,拐点位于 5.9743和8.4581,拐点出现的水平高于行业整体的结果;低污染高技术增长率组也存在着显著的“ ”型曲线关系,拐点位于1.4419和2.548,拐点值低于行业整体水平;高污染低技术增长率组不存在显著的三次曲线关系,仅存在着显著的“U”型曲线关系,拐点为3.0474,和行业整体的第一个拐点基本保持了一致;至于高污染高技术增长率组,未能在三次和二次曲线关系的验证中找到显著证据,而仅仅存在着线性负相关关系。

环境规制强度和生产技术进步之间之所以会呈现非线性关系,原因在于环境规制同时会引起生产技术创新投入的挤出效应和挤入效应,其中,挤出效应是由于环境规制的引入,迫使企业从利润和生产技术创新资金中抽调出部分资金用于直接治理污染和治污技术创新[5];挤入效应本质上则来源于企业的利润追求,不断增强的环境规制“遵循成本”压低了企业的利润空间,迫使企业优化生产方式、提升生产技术水平,以期获得更高的产出和利润。在不同的规制强度上,挤出效应和挤入效应是不一样的,环境规制对生产技术进步的影响取决于挤入效应减去挤出效应后的剩余效应,当环境规制较弱时,企业虽然会因为“遵循成本”的存在而损失部分利润,但尚不足以突破“创新阈值”。随着环境规制强度突破第一个拐点时,利润的大幅度下降备受重视,促使企业加大生产技术创新投入,在更高的生产技术水平上获得利润和完成政府的环境规制要求。但若环境规制强度突破第二个拐点时,虽然企业也想进一步提升生产技术水平来满足利润和环境规制的需要,但生产技术投入在边际收益递减规律的作用下不足以将生产技术水平提升到需要的水平,过于严格的环境规制强度一方面导致部分企业退出该行业,另一方面迫使存留下来的企业忙于满足环境规制要求,抽调出生产技术创新投资用于治污,从而导致生产技术进步趋于下降。总的来说,我国18个行业中除行业(1)、(10)和(18)外,其余15个行业的环境规制强度相对较弱,使其未能突破创新阈值,来激发出足够的挤入效应去弥补和超越挤出效应。

表1 环境规制强度对生产技术进步影响的固定效应估计结果(指标3)

4 结论与政策涵义

本文以我国1996—2011年工业部门18个行业的面板数据为样本,首先计算出18个行业的逐年生产技术进步率。接着,运用面板数据分析方法,在控制其他变量的基础上,从实证的角度分析了不同的环境规制强度会对行业的生产技术进步带来何种影响。研究结果发现:①不同的环境规制强度度量指标会导致不同的实证结果,相对而言,SO2达标率和单位GDP能源消耗量更适合作为度量指标;②行业整体而言,环境规制强度和生产技术进步之间符合“ ”型曲线关系。但进一步的分组结果显示,低污染低技术增长率、低污染高技术增长率、高污染低技术增长率和高污染高技术增长率四个分组的结果形态各异,分别呈现“ ”型、“ ”型、“U”型和线性负相关的关系;③我国18个行业中有15个行业的环境规制强度相对较弱,尚处于“U”型曲线的下降阶段或处于“ ”型曲线的一次下降阶段;④国有企业的适度提高是有利于提升行业整体的生产技术进步率的,但未能在利润率、外资企业比重和大企业比重三个指标上找到和生产技术进步正相关的足够证据。

政府一方面应适度提高环境规制强度,刺激企业突破生产技术创新的“阈值”,激发出足够的挤入效应来弥补和超越挤出效应,以此来促进生产技术进步。但是,这不意味着环境规制强度越高越好,而应当根据行业和地区特点,及时调整环境规制水平至各自的合理水平;另一方面也应掌握环境规制艺术,灵活运用环境税、排污费、绿色消费、税收返还机制等规制手段,赋予企业一定的灵活空间,让其以更经济的方式实现环境规制的要求[8]。合适的环境规制强度和形式能够让曲线的下降阶段更平缓,也能够促进第一个拐点的尽快实现。

[1]Gray W B.The Cost of Regulation:OSHA,EPA and the Productivity Slowdown[J].American Economic Review,1987,(5):998-1006.

[2]Porter M E,Van Der Linde C.Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship[J].Economic Perspectives,1995,(4):97-118.

[3]Brunnermeier S B,Cohen M A.Determinants of Environmental Innovation in US Manufacturing Industries[J].Environmental Economics and Management,2003,(2):78 – 293.

[4]Arimura Toshi H,Sugino M.Does Stringent Environmental Regulation Stimulate Environment Related Technological Innovation[J].Sophia Economic Review,2007,(52):1-14.

[5]Kneller R,Manderson E.Environmental Regulation and Innovation Activity in UK Manufacturing Industries[J].Resource and Energy Economics,2012,(2):211 – 235.

[6]赵红.环境规制对企业技术创新影响的实证研究:以中国30个省份大中型工业企业为例[J].软科学,2008,(6).

[7]沈能,刘凤朝.高强度的环境规制真能促进技术创新吗?——基于“波特假说”的再检验[J].中国软科学,2012,(4).

[8]张成,陆旸,郭路,于同申.环境规制强度和生产技术进步[J].经济研究,2011,(2).

[9]李斌,彭星,陈柱华.环境规制、FDI与中国治污技术创新:基于省际动态面板数据的分析[J].财经研究,2011,(10).

[10]赵细康.环境政策对技术创新的影响[J].中国地质大学学报(社会科学版),2004,(2).

[11]Fare R,Grosskoph S,Norris M,Zhang Z.Productivity Growth,Technical Progress,and Efficiency Change in Industrialized Countries[J].American Economic Review,1994,(1):66-83.

[12]张成,于同申,郭路.环境规制影响了中国工业的生产率吗?——基于DEA与协整分析的实证检验[J].经济理论与经济管理,2010,(3).