一杯拿铁一匙糖

大器晚成的英国画家尤恩·乌格罗在画画的时候更像是一位不苟言笑的外科医生,他手里的画笔就像一把锋利的手术刀,在保持绘画力度的同时也在保持着笔触的精准,而且每一笔都是沉稳得恰到好处。他对所刻画之物的形体总是充满兴趣,无论是一个裸体还是一个水果,他都会信心满满地寻找到一个适当的秩序,并且在画面上表现出来,进而得到一幅他想要的“完整”的作品。

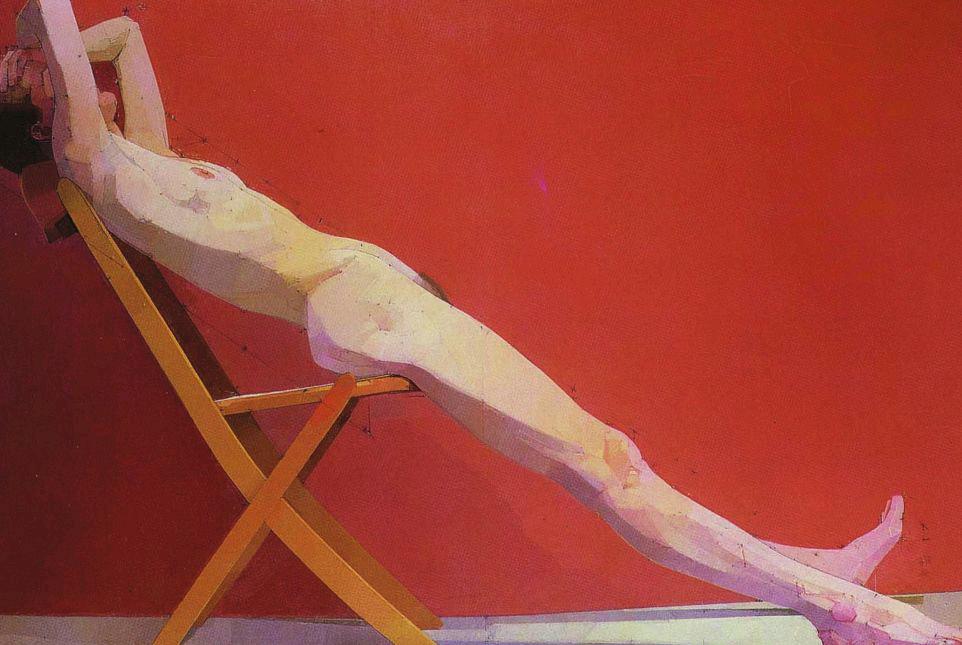

1997年,乌格罗达到了他的艺术生涯的一个巅峰,创作于这一年的油画《对角线》是他一生当中的重要作品之一。这幅作品尺幅相当于真实人体的大小,画面内容并不繁复,只是一个裸体的女人掩面倚靠在一把折叠坐椅上。我们从简洁的画面间可以看得出来他对意大利文艺复兴早期画家的崇敬,甚至可以说是以马萨乔为绘画的范本,以皮埃罗·弗朗契斯卡为灵感的源泉,另外还有些许日本浮世绘的影子。

我们看画首先看到的是一个结果,这是一个画家表达观察方式的呈现,或者说我们看到的几何化的造型与画家的内在思考有着不可分割的思想关联。乌格罗所有的画作在结构方面都不尽相同,他每次创作都是一次全新的探寻之旅,在画出第一笔之前他绝没有什么“设定”或是“预想”,每一幅画面的不同都源自于他不同的想法。仅仅以这幅《对角线》来说,画面上真的就是一条完全的“对角线”,这条线从左上角女裸体的头部开始,经由她的胸、腰、臀、腿,直到右下角的脚趾结束,在斜向等分了画面的同时,也和下部的地面、左侧的椅背一起构筑了一个大大的三角形。在乌格罗看来,画布的边框就是一个规则的矩形,然后再渐次分割出若干符合黄金分割比的三角形以及不规则的矩形和菱形,然后,在这个可以掌控的面积里逐步建立起物像与形状之间的联系,并始终保持在平面化的二度半空间里。与其说乌格罗对几何形状有所偏爱,倒不如说他偏爱理性的秩序,他还独有一套测量方法作为绘画手段,在看似古板的世界里寻找到属于理性的自由。诚然,在此之前也有画家做过类似的理性分析,例如丢勒就曾精确地测量出人体各个部位的比例关系,达芬奇也曾解剖过人的尸体,借以研究出人体构造的精准,而乌格罗测量的、解剖的则是画面,他把眼前的一切都分割成大小不一的“碎片”,然后把这些“碎片”归纳成特定的形状,赋以色彩之后重新拼合起来,从而形成一幅全新的画面。

乌格罗用线条区分开不同的空间,然后用色块具体塑造起来,色彩在画面间的重要作用是显而易见的,大面积的桔红色映衬出裸体的浅橙黄,这一种具有光感的色彩,在左侧,座椅的后面忽然交替出一小片深棕紫,一边支撑起裸体头部的重量,一边映衬起整体色调的暖,同时还协调着地面的粉绿和座椅的桔黄。就像印象派画家雷诺阿一样,越到晚期画面色彩越丰富、艳丽,得心应手的同时还不失涵养。虽然在画面上满是强烈的直线条和近似平涂的色块,可是画面并不是僵死的,例如画中人勾起的左脚,就像是激流当中翻起的一朵浪花,打破了刻板,也呼应着左上角仰起的双臂,诠释着平静之下的运动,好像一颗即将发芽的种子,在寂静之中蕴含着巨大的力量。

对画家来说,从没有一幅作品是真正完成了的,停留在绘制过程中的状态才是最激动人心的 。仔细观察画面,在画面的细微之处存在着一些黑色的 + 或 x 形状的符号,这些在画面上留下的诸多符号并不是标新立异之举,而是画家刻意留下的标记,测量画面之后的标志物,就像是一个个钉进墙面里的楔子,虽然小但也总是会起到既定作用,有时候甚至是一种意想不到的节点。这些符号首先出现在线条的转接处,强化了线条衔接的力度,其次就是像尺子一样标记出线条在画面上应有的长度和具体位置,最后是协同线条分割开色彩的空间。这些符号还是一种作画状态的痕迹,从另一个角度解释了绘画过程的不可确定性,如果强行去除的话,那么整幅作品马上就会变成另外一种面貌,失去了画家所在意的过程,也就如同失去了皇冠顶上的璀璨宝石,成为了毫无精彩而言的泛泛之作。

在极力控制的理性和沉静之下,乌格罗只允许适度的感性和情感的渗入,就像是在一杯拿铁中只加入一匙砂糖,在弥漫着醇香之后一丝甘甜在暗中回旋。他每年所绘制的作品数量屈指可数,因为他总是要投入大量的时间来反复推敲一幅画面,有时甚至会为此耗费5年时间。他这样严谨的作画态度并不是有意苛求作品的完美,而是想通过作品本身表达出一种属于绘画的思想,“……画出一幅充满控制意识的、有力量而且富有激情的、有结构的作品。”其实,绘画和艺术严格来说是两个截然不同的概念,乌格罗所关注的和表达的都是在绘画范畴里的。在画画的时候,他所面对的不仅仅是眼前的画布,更多的是在面对自己的内心,一个孤独而倔强的灵魂。一位优秀的画家应该是这样沉默的人,这种沉默并不是单单指向言语方面,更多的是在指向作画时沉浸其间的状态,这也是一种审视,一种扪心自问式的独白,正如他自己所言:“我总是在努力创作些新的东西,努力创造一个形像,或者赋予一个形像以思想或者观念。我喜欢在伦敦高高的灰色天光下画画,更广义地讲,我不知道明天会发生什么。”