护理质量指标在不良事件管理中的应用

陶胜茹 高丽莲 黄洁微

(暨南大学附属第一医院,广东 广州510630)

临床工作中,不良事件指在疾病医疗过程中因诊疗活动而非疾病本身造成的医疗异常事件(即非正常的过程和结局)[1]。本文运用基础护理质量指标对不良事件进行分类,分析不良事件的严重程度并对发生不良事件的护理人员的相关特点进行分析,探讨减少护理不良事件发生的对策,促进护理质量持续改进。

1 资料与方法

1.1 一般资料收集我院内科2012 年11 月~2013 年5 月护理人员主动上报的80例不良事件。80件不良事件分别来自内科12个护理单元,包括心血管内科、消化内科、内分泌科、呼吸内科、血液内科、神经内科、肿瘤科、肾内科、中医康复科、人工肾科和心理科。

1.2 方法采用回顾性研究方法,对内科护理人员主动上报的80例不良事件进行调查分析。调查内容包括事件发生的时间、地点、经过、后果、分类及当事人的一般资料。根据广东省卫生厅发布的护理质量评价61项,包括14项基础护理质量指标和47项专科护理质量指标,专科指标包括NICU、血液净化、糖尿病等,对专科护理质量指标进行分析。

1.3 评价标准[1]参照临床护理质量指标中的14项基础护理质量指标,分为跌倒、压疮、药物错误、针刺伤和误吸等。不良事件按事件的严重程度分4个等级。(1)警告事件:非预期的死亡,或是非疾病自然进展过程中造成永久性功能丧失;(2)不良事件:在疾病医疗过程中是因诊疗活动而非疾病本身造成的患者机体与功能损害;(3)未造成后果事件:发生错误事实,但未给患者机体与功能造成任何损害;(4)隐患事件:由于及时发现错误,未形成事实。

1.4 统计学方法采用SPSS 13.0统计软件进行描述性统计分析。

2 结果

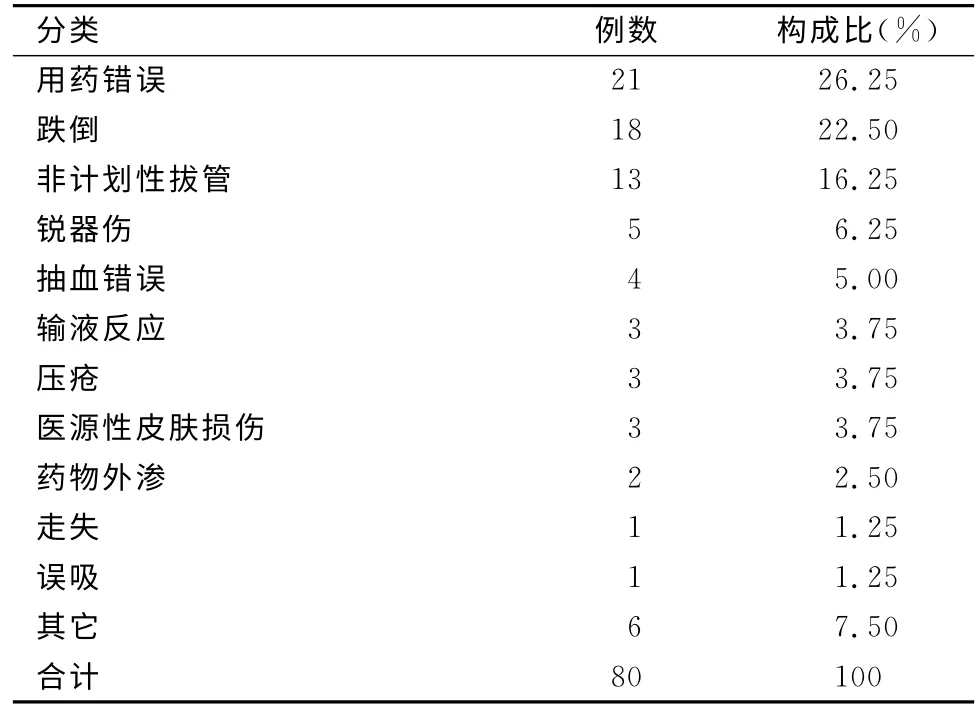

2.1 护理不良事件分类(表1)

表1 护理不良事件分类情况

2.2 护理不良事件严重程度(表2)

表2 护理不良事件严重程度

2.3 不良事件与护理人员工作年限、学历、职称的关系(表3)

表3 不良事件与护理人员工作年限、学历、职称的关系(n=80)

3 讨论

我院采用非惩罚性的不良事件上报制度,鼓励上报。发生不良事件后,当事人第一时间报告所在病区护士长,并填写电子版(“护理不良事件报告表”),记录事件发生的具体时间、地点、过程、后果等内容。护士长立即调查分析事件发生的原因、影响因素及管理等各个环节并进行科室讨论,制定改进措施,然后提交给科护士长,科护长统一上报护理部。事件重大、情况紧急者应在处理的同时,口头上报护理部。针对科室报告的不良事件,内科科护士长每季度组织所有内科区护长和护理组长参加不良事件的分析讨论会,分析不良事件的发生原因,落实改进措施。

3.1 护理不良事件发生的种类分析从表1可以看出,护理不良事件发生的前三位依次为用药错误(26.25%)、跌 倒(22.50%)和 非 计 划 性 拔 管(16.25%),非 计 划 性 拔 管 包 括PICC 管12 例(15.00%),胃管1例(1.25%)。

用药错误包括静脉输液给药、肌肉注射、口服给药。用药错误的主要原因是:(1)核查制度落实不到位,具体表现在未严格执行三查七对,没有落实双人核对制度,用药查对不严,核对患者姓名不严,对药品的剂量、用法、浓度等查对不严;(2)不严格执行医嘱,盲目执行错误的医嘱,对医嘱执行的时间不严格,出现提前服、迟服、漏服、多服药现象;(3)药品管理混乱,几种药物混放,标识不清等。针对上述不良事件采取的措施是:加强护理核心工作制度的落实和监督,护士长时刻强调三查七对制度和双人核对,加强护士的责任心;加强药品管理,不同药品分开放置,标识清晰,定期检查,严格交接班制度。

跌倒不良事件发生18例,主要原因为:(1)科室缺乏预防跌倒的相关指引,护士在工作中无法可依;(2)医院有跌倒风险因素的评分标准,但各科室不够重视对患者的评估,或者仅仅评估了评分未采取相应的预防措施;(3)护士对跌倒的相关知识缺乏,未接受过相关培训,没有预防跌倒和跌到发生后的处理经验;(4)各科室预防跌倒的相关指示和提醒标识缺乏,防跌倒的工具缺乏;(5)患者和家属跌倒的相关知识缺乏,不重视跌倒的危害性。针对跌倒可以采取的措施包括:(1)制定预防跌倒的相关指引,使护士在工作中有法可依;(2)加强对各科室跌倒评分的检查,重点强调有无采取相应的预防措施;(3)对临床护士进行跌倒相关知识的培训,并进行考核,使临床护理人员都能掌握这类知识;(4)完善各科室预防跌倒的相关指示和提醒标识,提供足够的防跌倒用具;(5)在患者入院宣教时进行跌倒相关知识的宣教,告知跌倒的危害性,取得患者和家属的配合。

非计划性拔管的不良事件发生13例,分析其原因为:(1)导管堵塞:导管堵塞是长期留置导管最常见的非感染性并发症,多见于血凝性导管堵塞,临床表现为输液速度变慢或液体不滴,冲管有阻力或无法冲管,不能抽吸回血;(2)导管脱出:管道固定不牢或不妥当是管道风险的主要因素之一[2];(3)导管相关性血流感染;(4)导管性静脉炎;(5)导管异位等。针对以上原因可采取的措施:加强对穿刺者的培训,穿刺前应选择合适的血管和导管,提高一次穿刺成功率。留置PICC 导管后,护理人员必须认真执行无菌操作,熟练掌握正确的冲管和封管技术,正确的冲管及封管技术是预防导管堵塞的关键,保证导管的安全留置。专职护理人员对导管进行维护;对于意识不清、躁动不安的病人,选用有效的约束方式予以固定穿刺肢体。但有研究显示,约束并不能减少患者的拔管率,被约束的病人鼻胃管的自行拔除率高达34%~67%[3],因此,应经常巡视病房,勤观察导管固定情况,必要时对躁动不安的患者采用镇静的方式,或加强与患者和家属的沟通,取得家属的配合。

3.2 护理不良事件发生的严重程度分析从表2可以看出,80例不良事件中,造成患者永久性功能丧失的警告事件1 例(1.25%),不良事件41 例(51.25%),未造成后果事件33例(41.25%),隐患事件5例(6.25%)。发生的警告事件为误吸,造成患者窒息,心跳呼吸骤停,虽然警告事件的例数不多,但给患者造成的功能性损害是严重的,导致患者不仅要承受疾病本身的痛苦,还要承受不良事件带来的伤害,甚至付出生命的代价,使患者的住院时间延长,费用增加,医疗资源消耗增加,造成患者家庭、社会压力和负担加重,也增加了医疗纠纷,加重了医患矛盾。因此,护理管理者不但要关注不良事件的数量,更要关注事件的严重程度,关注事件对患者造成的损害。发生不良事件后,要深入剖析原因,制定严密措施,避免此类事件再次发生。

3.3 护理不良事件发生的人员分析从表3可以看出,护士职称的发生不良事件的例数为47 例(58.75%),工作年限≤5年的护士发生不良事件50例(62.50%),护士职称越低,不良事件发生的比率越高,工作时间越短,发生不良事件的比率越高。护士的工作年限短,临床经验不足,导致临床工作能力、判断力及沟通能力相对较差,影响护理质量和患者的安全。管理者要加强对低年资护士的培训,提高护士的业务能力,注重护士的分层次使用,将低年资护士和高年资护士合理搭配,同时注意排班上各层级护士的合理使用,使各个班次都有高年资护士进行技术指导和质量把关,减少护理风险,保证护理质量。

总之,护理管理者要运用护理质量评价指标,掌握不良事件的动态情况,分析发生的根本原因,采取针对性的护理措施,严格落实核对制度,加强高风险人群的培训和管理,提高服务质量,避免不良事件的发生,确保患者安全。

[1] 彭刚艺,陈伟菊.护理管理工作规范[M].第4版.广州:广东科技出版社,2011:112.

[2] 唐红娟,唐笑青.NICU 管道护理风险因素分析与对策[J].护士进修杂志,2010,25(2):181-182.

[3] 胡雁,李晓玲.循证护理的理论与实践[M].上海:复旦大学出版社,2007:9.