我国教育经费投入与地区经济的非均衡性研究*

何 艳 刘娟娟

(何 艳,刘娟娟:湖北工业大学经济与政法学院 何艳:副教授,财政部财政科学研究所博士后 湖北武汉430068 责任编辑:洪淑媛)

一、引言

中国在经济快速发展的过程中,地区间的经济差距不断扩大, 这得到了诸多学者的验证。〔1〕〔2〕〔3〕同时, 区域教育发展不平衡也成为我国教育事业存在与发展的基本形态和重要特征。〔4〕教育经费投入不足则是制约我国教育均等化进程的瓶颈〔5〕。黄潇等发现各地财政性教育支出和经济发展之间的差异是影响地区教育不平等的最主要因素,二者的累计贡献率达60%以上。〔6〕

教育经费投入在地区间的分配是非均衡的。俞立平等用PanelData的变系数模型证明,1998—2002年间我国教育投入的地区差距基本处于稳定状态,但经济发展水平的地区差距在缓慢拉大。〔7〕祁毓等运用泰尔指数估量了1999—2007年教育支出在全国以及东、中、西部的公平性。〔8〕唐兴霖等也用该指数分析1995—2010年教育支出规模、力度和增加值的地区差距,认为教育支出在区域分布上呈现东部与西部地区高、中部与东北地区低的基本格局,且区域内差距占据主导地位。〔9〕

针对教育经费投入与地区均衡发展的关系,岳昌君利用基尼系数的方法,说明教育发展水平取决于经济发展状况。〔10〕而在地区经济存在较大差距的前提下,地方政府的教育公共服务也是导致生均教育经费显著差异的主要成因。〔11〕王善迈等用聚类分析和判别分析的方法,得出教育发展不平衡与经济发展的不平衡是基本一致的结论。〔12〕魏后凯等指出地区经济的不平衡发展必然会引起地区间教育投入的严重失衡,这种失衡又势必引致地区间教育发展机会的不平等。〔13〕

本文定量分析教育经费投入和地区经济的发展特点,并用泰尔指数阐明其区域发展的非均衡性,最后提出优化发展的策略。

二、教育投入与地区经济非均衡性的描述

(一)区域教育投入的非均衡性

2011年我国教育经费投入21533.6亿元,其中国家财政性经费为17023.3亿元,占总经费的80% (表1)。东部的经费投入占全国的比重为三个地带中最大的,总经费、财政经费和非财政经费的比重分别为48.1%、47.1%和51.6%。国家财政经费中,2011年西部的比重比中部高出2个百分点,反映了近年财政对西部教育的倾斜。但在非财政性经费上,中部的比重高于西部。由此看来,财政经费体现了国家对地区发展的战略趋向,而非财政性经费,包括民间投入和社会捐赠等,更能折射地区资金实力。

表1 区域教育投入的比较 (2011年)

从区域内看,三个地带都存在着经费投入上的差距。东部和西部的内部差异较大,例如广东省的财政性教育经费是海南省的近10倍,四川省也是西藏自治区的10倍。中部的差异相对较小,说明各地区在教育投入上有较强的相似性。标准差数据也反映出东部地区分布离散、差异非常大;中部地区分布在均值附近,差异较小。比较平均值时发现,西部的总经费投入与中部相当,但其平均经费投入却远低于中部。这说明西部的内部差异大于中部。变异系数进一步地说明了西部各省区的较大差距,其总经费的变异系数为0.546,而非财政性经费更达到了0.805。

(二)地区经济发展的非均衡性

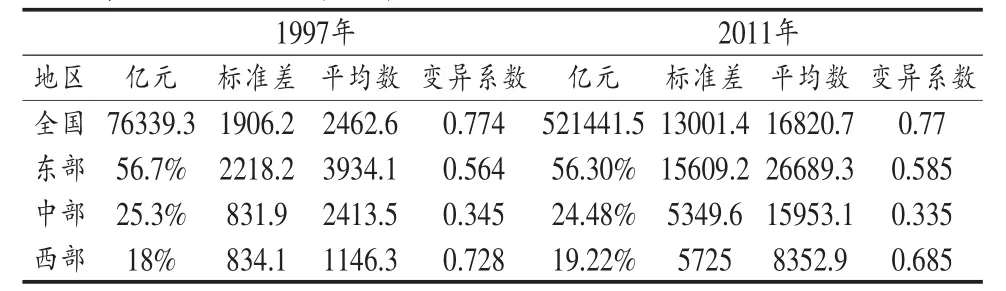

表2 区域经济发展的比较

2011年全国生产总值为521441.5亿元,其中东、中、西部分别占56.30%、24.48%和19.22%。与1997年相比,地区经济发展迅速,但三大地带的比重并没有太大变化,全国的变异系数也维持在0.77左右,可见各地带间的差异仍然较大。从标准差上看,东部省市GDP分布最离散,西部次之。从变异系数上看,西部各省区的差距最大,例如四川省的GDP是西藏的34倍;东部次之,广东省的GDP是海南省的21倍;中部系数最小,河南省GDP是吉林省的2.5倍。这说明,东部和西部内各省区的经济差异非常大,中部在经济发展上也具有较强相似性。

三、教育经费与地区经济非均衡性的衡量

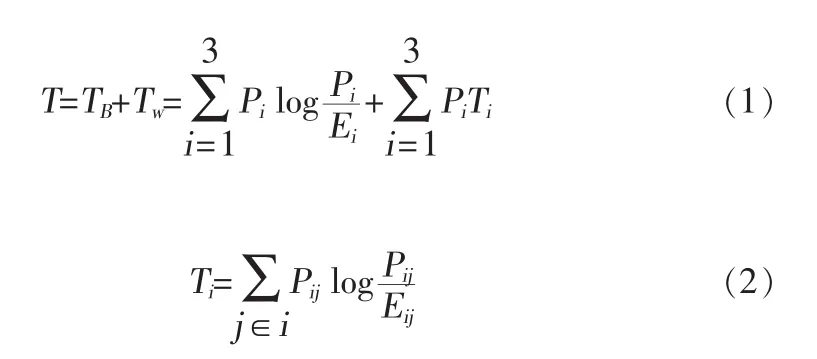

(一)泰尔指数及其分解

泰尔指数最早由Theil(1967)提出并用于衡量收入不平等程度的一个指标,指数越大,差距越大,反之越小。〔14〕在区域差距的测度上,泰尔指数可以分为以收入比重加权和以人口比重加权的指数。〔15〕前者可以估算区域教育经费投入相对于地区收入的差距,后者则说明区域教育经费投入相对于地区人口的差距。本文使用人口加权指数来分析教育经费与经济发展的区域差异。泰尔指数T可以分解为地带内差距TW和地带间差距TB:

其中i=1,2,3,分别代表东、中、西部三个地带。为第i地带人口占全国人口的比重,Ei为第i地带教育经费占全国的比重。Ti为第i地带内差距,Eij为i地带内j地区教育经费占i地带的比重,Pij为i地带内j地区人口占i地带的比重,对数为自然对数。TB/T为地带间差距对总体差距形成的贡献额,PiTi/T为i地带内差距的贡献额。如果将公式 (1)和 (2)中的Ei替换为i地区GDP占全国的比重, Eij为i地带内j地区GDP占i地带GDP的比重,则公式将演变为衡量地区经济差距的泰尔指数。

为进一步比较各地区经济与教育经费的不均衡性,我们将总差距T定为100%,在公式 (1)和公式 (2)的基础上观察东、中、西部内省际经济差距Ti与三大地带间差距TB在总差距形成中的贡献份额,其中PiTi/T为i地带的省际差距对总体差距形成的贡献额,TB/T为地带间差距对总差距的贡献额。

本文考察1997—2011年各地区在经济与教育投入上的差距,其中所涉及的人口、GDP和教育经费等数据来源于各年度 《中国统计年鉴》。

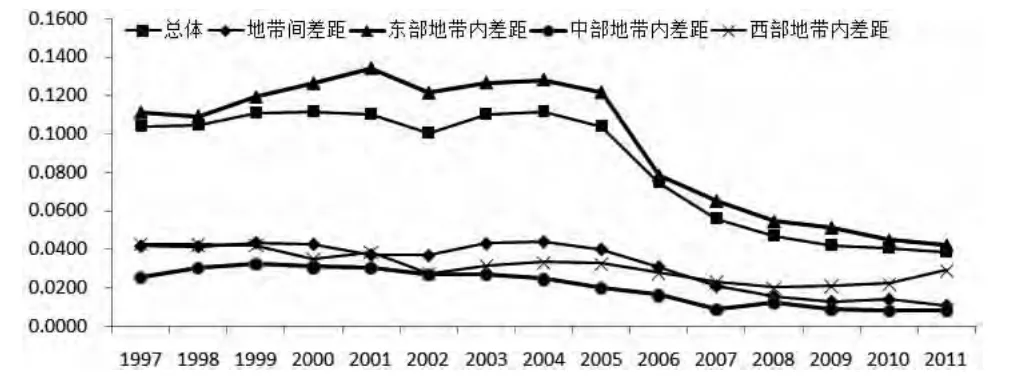

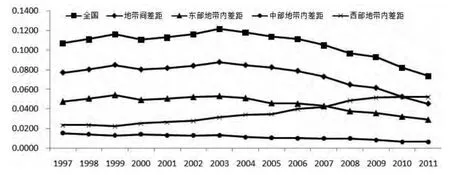

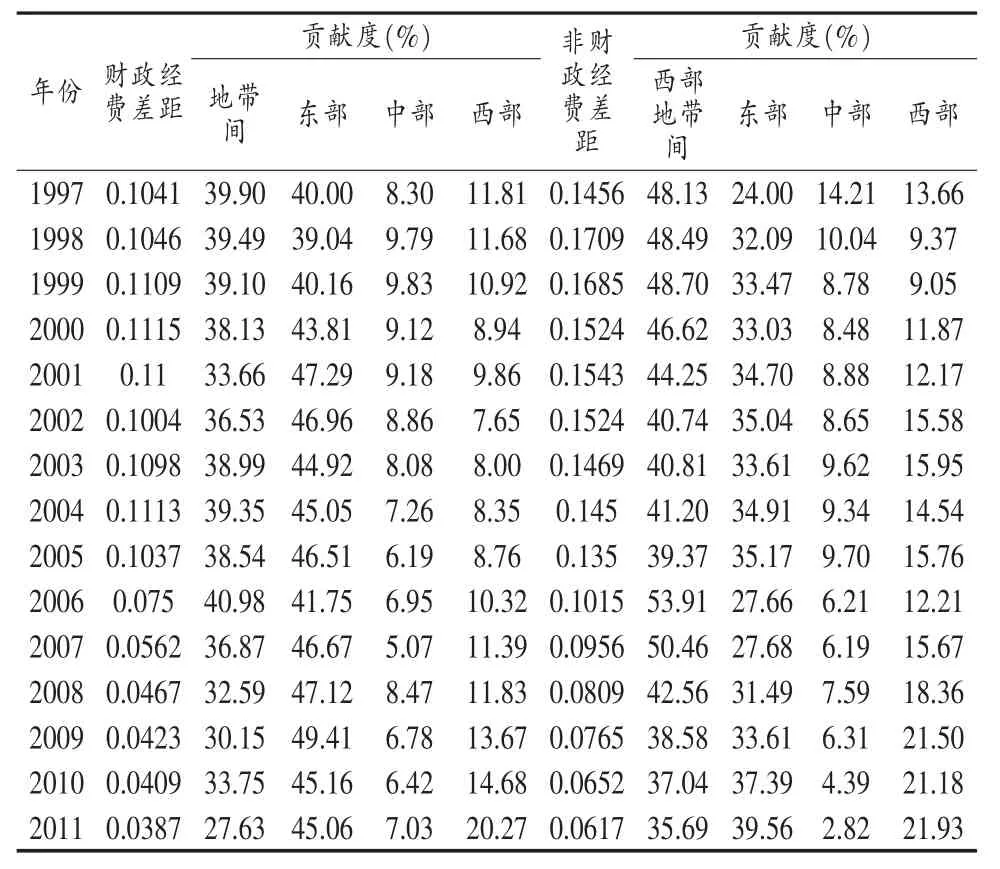

(二)教育经费投入非均衡性的测算

将泰尔指数计算的财政经费投入结果显示在图1中,发现东部地带内差距最大,并高于总体地区差距;其次是地带间差距和西部地带内差距;中部地带内差距是所有差距中最小的。这与前面绝对指标分析的结论基本一致。从总体上来看,1997年至2011年,我国财政教育经费投入的非均衡性呈缩小趋势,1997年为0.1041,而2011年只有0.0387。值得注意的是,西部各省区财政经费差距的缩小幅度远小于其它区域。表3衡量了各地带对总体差距的贡献度。表中,地带间差距的贡献度逐年下降,1997年为0.3990,而2011年则为0.2763。相反,地带内差距的贡献度日益扩大,其中东部各省区对总体差距的贡献度最大,从1997年的0.4逐年增加到了2011年的0.4560;西部省区的贡献度呈U型,先从1997年0.1181下降至2002年的0.0765,然后攀升到2011年的0.2027。中部省区的贡献度略有下降,从1997年的0.083下降到2011年的0.0703。

图1 财政教育经费的非均衡性

图2 非财政教育经费的非均衡性

图2为非财政教育经费的地区差距。虽然东部地带内差距低于总差距,但也是所有区域中最不平衡的;地带间和西部地带内的差距较大。中部地带内差距最小,这也证实中部各省区在财政性和非财政性教育经费投入上的相近。图2中所有泰尔指数均有减小态势,但同时西部地带内差距有先增后降的趋势。对比图1和图2,非财政教育经费的总体差距高于财政经费的差距,西部地带内的非财政经费也明显高于其财政经费。在表3中,1997年地带间差距对非财政经费总差距的贡献度为0.4813,东、中和西部的贡献度分别为0.24、0.1421和0.1366。而到2011年,东部地带内差距则成为贡献度最大的,上升到0.3956;西部差距的贡献度也增加到0.2193,地带间差距下降到0.3569,中部甚至下降到了0.0282。由此得到,无论是财政经费还是非财政经费,东部地带内差距是目前区域教育投入差距的最主要来源,其次是地带间差距;西部地带内对总差距的贡献度持续飙升,而中部的贡献度则不断下降。

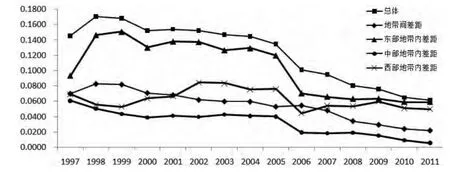

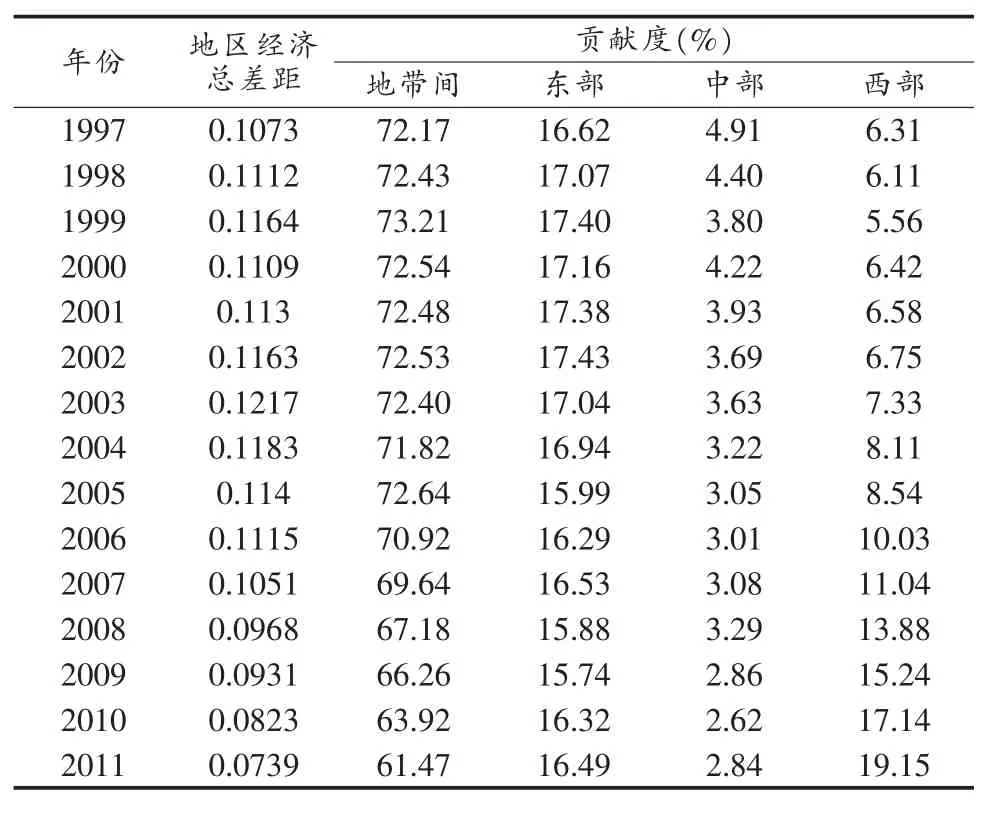

(三)地区经济非均衡性的测算

图3 地区经济的非均衡性

图3为地区经济在1997—2011年非均衡性测算结果。可以看到,除西部地带内差距呈上涨趋势外,其他差距包括总体差距均下降。图中居于最上方的是全国地区经济的泰尔指数线,其次是地带间差距线,2011年后者对前者的贡献度达到0.6147(表4)。与前面教育经费不同的是,东部地带内非均衡性较小,且对全国带动作用不大。2011年东部各省区泰尔指数为0.0294,低于同年西部的0.0523;其对总差距的贡献度为0.1649,同年西部为0.1915。西部地带内各省区经济的非均衡性逐年扩大,对全国的贡献度也日益增加。与西部刚好相反,中部地带内各省区经济的不平等性从1997年的0.0156缩小到了0.0066,对全国的贡献度从0.0491减少到了0.0284。

表3 区域教育经费对总差距的贡献度

表4 地区经济对总差距的贡献度

(四)教育投入与地区经济非均衡性的比较

结合上面的分析,发现除西部地区外,教育投入与地区经济的不平衡性在总体上是一致的,都呈缩小态势。1997—2011年西部各省区教育经费投入的差距有所缩小,但地区经济的差距却在不断扩大。两者有一个共同点,即其对全国差距的贡献度都是增加的。东、中、西部三大地带间经济发展的非均衡是我国地区差距的最主要来源,而地带间的教育投入差距则相对较小。东部各省区的教育投入不均等问题严重,但经济差距已有所缓解。中部各省区在经济和教育投入上都有较大的相似性,因而其在两个方面的差距对全国的贡献都是最小的。

四、主要结论与政策建议

本文对31个省区在1997—2011年教育经费投入和经济发展的不均衡特征进行了定性与定量分析。从绝对指标上来说,东部地区在经济上处于绝对优势,教育经费投入较多;西部经济相对落后,国家在财政教育经费投入上有一定倾斜,但包含民间投入等在内的非财政经费数量偏少。

计算各指标的标准差和变异系数后发现,三个地带内部都存在着经费投入和经济发展的差距,其中东部地区内和西部地区内的差异较大,中部地区内的差异相对较小。进一步运用泰尔指数来测算的教育经费和地区经济的非均衡性,非财政教育经费的总体差距高于财政经费。地带间的经济差距仍是我国地区发展中最突出的问题,而地带间的教育投入差距相对较小。西部各省区经费投入的差距有所缩小,但地区经济的差距却不断扩大。相反地,东部地带内的教育投入差距问题严重,但经济差距明显缩小。

根据这些结论,我们提出的政策建议包括:

第一,注意区域教育与经济的非均衡性。我国地区经济和教育发展各具特色,存在着较大的区域差异。在允许部分地区先行发展的同时,要尽量缩小差距。特别应注意协调区域内各省区间的教育差异,体现教育的公平性。

第二,统筹分配财政教育经费。一是教育投入应更多地向中、西部倾斜,尽量缩小它们与东部发达地区教育的差距;二是要注意经费在东、西部内部的协调分配,以实现教育资源均衡分布。

第三,深化教育投入融资体制改革,拓展经费筹措渠道,鼓励民间资本参与教育投入。

第四,加强区域间合作,鼓励区域间经济、教育的合作与帮扶,促进资源流动,提高资源的效率。

注释:

〔1〕杨开忠.中国区域经济差异变动研究〔J〕.经济研究,1994 (12): 28-33.

〔2〕林毅夫,蔡昉,李周.中国经济转型时期的地区差距分析〔J〕 .经济研究, 1998 (6): 3-10.

〔3〕高连水.我国地区收入差距变动的特征及应对 〔N〕.人民日报,2009-10-30.

〔4〕顾建军.区域教育发展不平衡的理论探讨 〔J〕.内蒙古师大学报:哲学社会科学版,1999(8):17-23.

〔5〕吕炜,刘国辉.中国教育均等化若干影响因素研究 〔J〕.数量经济技术经济研究,2010(5):20-33.

〔6〕黄潇,杨俊.中国地区间教育不平等的分解及治理〔J〕.北京理工大学学报 (社会科学版),2012(1):150-156.

〔7〕俞立平,周曙东.我国地区教育经费投入差距——基于PanelData的变系数模型研究 〔J〕.社会科学研究,2006(3):23-27.

〔8〕祁毓,田丹.区域公平背景下我国财政教育支出的现状及路径再完善——基于泰尔指数及其分解分析的视角〔J〕.发展研究, 2009 (12): 17-21.

〔9〕唐兴霖,李文军.中国区域教育支出地区差距的度量与分解: 1995—2010年 〔J〕 .学术研究, 2013 (7): 79-86.

〔10〕岳昌君.经济发展水平的地区差异对教育资源配置的影响 〔J〕.教育与经济,2003 (1):35-41.

〔11〕陈宪.教育公共服务均等化何以可能——基于 《2011年全国教育经费执行情况统计公告》的分析 〔J〕.探索与争鸣,2013(5): 70-73.

〔12〕王善迈,杜育红,刘远新.我国教育发展不平衡的实证分析 〔J〕.教育研究,1998 (6):19-23.

〔13〕魏后凯,杨大利.地方分权与中国地区教育差异〔J〕.中国社会科学,1997(1):98-112.

〔14〕 Henri, Theil.Economics and Information Theory 〔M〕 .Chicago: Rand McNally and Company, 1967.

〔15〕何艳,安增科.我国地区经济差距与投资差距的实证分析 〔J〕.当代经济科学,2007 (2):105-110.