高职特殊教育专业“行为矫正技术”课程标准的研究

马仁海

一、“行为矫正技术”课程标准研制的价值诉求

1.与职业岗位对接的真实学习过程。高职特教专业在层次上属于高等教育,但教学改革的方向有别于普通高等教育的学科体系和学术教育,侧重于基于工作过程的系统化课程体系的设计。高职的学制是三年,其中含有半年的顶岗实习,理论教学的基本要求是“必需”和“够用”,在应用技能上表现为“高水平”,在内容上属于职业技术教育范畴。以就业为导向,就是为地方特殊学校培养合格的特殊教育教师。这一定位表明高职特教专业学生规格必须具有高等性和职业性,是高素质、高技能、应用型人才,具有一定的岗位迁移能力,逐步适应新型残疾儿童少年的教育要求等。通过校内外见习、实习,尽可能早与学生将来从事岗位对接,使其能够感受特校实际的工作氛围,体验一线特教教师工作中存在的问题和解决办法,实现学会工作的教育目标。

2.开放化办学之路的综合素质训练。“能力本位”是高职教育的指导思想和基本要求,这种能力应是劳动者知识、技能和态度所形成的一种素质结构。根据高职特教专业的培养目标,校企合作将是开放化办学必由之路,即课程设置与工作任务对接,学生是学习的主体,围绕特殊学校一线教师的典型教育康复任务,安排教学活动,形成“学做一体”任务驱动式教学模式;全方位开放教学活动的各个环节,让学生“多看”“多想”“多做”“多说”;开放实训场所,提倡工学交替、半工半读、允许分阶段完成学业;高度重视专业技能的培养过程,使学生的理论知识、实践技能及创新能力达到最大限度的结合,和谐发展。

3.形成性评价中的多样化检测手段。提高专业与课程的教学质量是教学管理的最终目标。课程标准的“刚性”在于其指引的权威性。标准应该有一定的检测尺度与评价的教育意义。标准中应该明确规定学生应该学什么,学多少,学会否?说明考什么,谁来考,怎么考?特殊教育学校、兼职教师、任课教师、行业专家等都应参与课程的考核工作,采用口试、笔试、面试、实操、案例分析等多样化的考核方式。汲取国内外特殊教育教师培养的经验,稳步实施特教教师职业资格证书制度,并以限选课的形式将职业准入标准引入课程。

二、“行为矫正技术”课程标准的研制思路

根据行为矫正技术课程的性质,以典型工作任务为载体进行课程的整体设计,工学结合,即每完成一种异常行为的矫正都促使学生经历一个结构完整的行为矫正技术应用的过程。编制思路依序为:第一,明确行为矫正技术在专业课程体系中的地位,恰当地进行课程定位;第二,基于课程性质,明确课程设计理念及设计思路;第三,依据建构主义理论与特殊教育教师实际工作中遇到的行为矫正问题,基于教师行为矫正的实施过程,以典型的异常行为预防、控制与后果处理工作任务为载体,构建基于工作任务的行为矫正技术学习情境,每一个学习情景的创设都须有明确的学习任务。第四,综合考虑学生认知的规律,按照实际工作任务逻辑与学生能力的螺旋式或直线式的提升方式,将每一个学习情境进行排序,形成行为矫正技术的课程内容单元;第五,在特殊教育学校教师的参与下,系统化设计每一个学习任务,如阶段性的学习目标、教学方法与手段、教学条件、见习与实训、教学流程以及总结评价等,规范每一个教学活动环节,形成“教、学、做”于一体教学活动设计方案;第六,紧扣“工学结合、校企合作”核心,结合专业及相关实习基地的类型特点,通过师资培训、资源包开发、教师互聘、专业声像资料等基本教学条件建设,实施任务驱动型课堂教学,把职业意识、职业能力和职业素质培养贯穿于各学习任务中;第七,将现行的职业资格标准特别是特教教师资格标准的部分要求纳入课程考核方案的设计,通过对课程教学实施过程中各个环节的考查和评价,完成对课程的考核。课程标准的研制须始终坚守两条主线,即任务驱动为明线;学生知识、能力、态度、素质的形成为暗线。注重把课堂教学搬进特殊教育机构,真正实现理论与实践的有机融合与统一。

三、“行为矫正技术”课程标准的架构和内容

1.课程性质与定位。课程性质包含课程名称、性质、作用以及与其他课程的联系等。“行为矫正技术”课程培养学生在残疾儿童康复中心、特殊教育学校教师岗位必需的行为诊断、方案制订、矫正实施和效果评估能力。教会学生“既能矫正残疾儿童异常行为,又会预防与控制残疾儿童不良行为发生”。前导课程“特殊儿童心理”奠定本课程学习的基础理论与方法;后续课程是毕业顶岗实习(含毕业设计),通过在真实的工作岗位实践,使学生行为矫正能力进一步得到巩固与提升。

2.课程目标。课程目标包括总体目标和具体目标。总体目标与专业培养目标一致,即能够运用行为矫正的基本技术矫正残疾儿童的异常行为。具体目标是完成本课程后,学生应掌握认知、社会学习、条件反射理论矫正知识,提升行为诊断、方案制订、行为处理和效果评估能力,会对异常行为进行处理。具体目标分能力目标、知识目标和态度情意目标三个方面。

3.课程设计理念与思路。坚持“以残疾儿童康复中心(学校)教师岗位任职要求为课程目标,以行为矫正能力的培养为课程核心,以8大学习情境16个典型学习任务构建课程内容,以最新行为矫正技术为课程视野”的能力导向课程设计理念。按照“具体工作岗位→分析典型工作任务→工作过程能力、素质分析→设计教学项目→形成课程结构”的流程进行能力导向的课程设计,以典型工作任务为载体,“教、学、做”一体化。一是建设模拟与真实职业环境相结合的开放式实践教学环境,做到实践场地开放、实践内容开放、学习方式开放、教学资源开放。二是在校内外教师的指导下,学生选定1位残疾儿童,在兼职教师的指导下,完成矫正全过程,评估矫正过程与效果,写出个案报告。学生成绩的评定,由课程教师和实训指导教师共同进行。三是构建多元化的课程教学资源,开发特色教材,完善学习资料等。

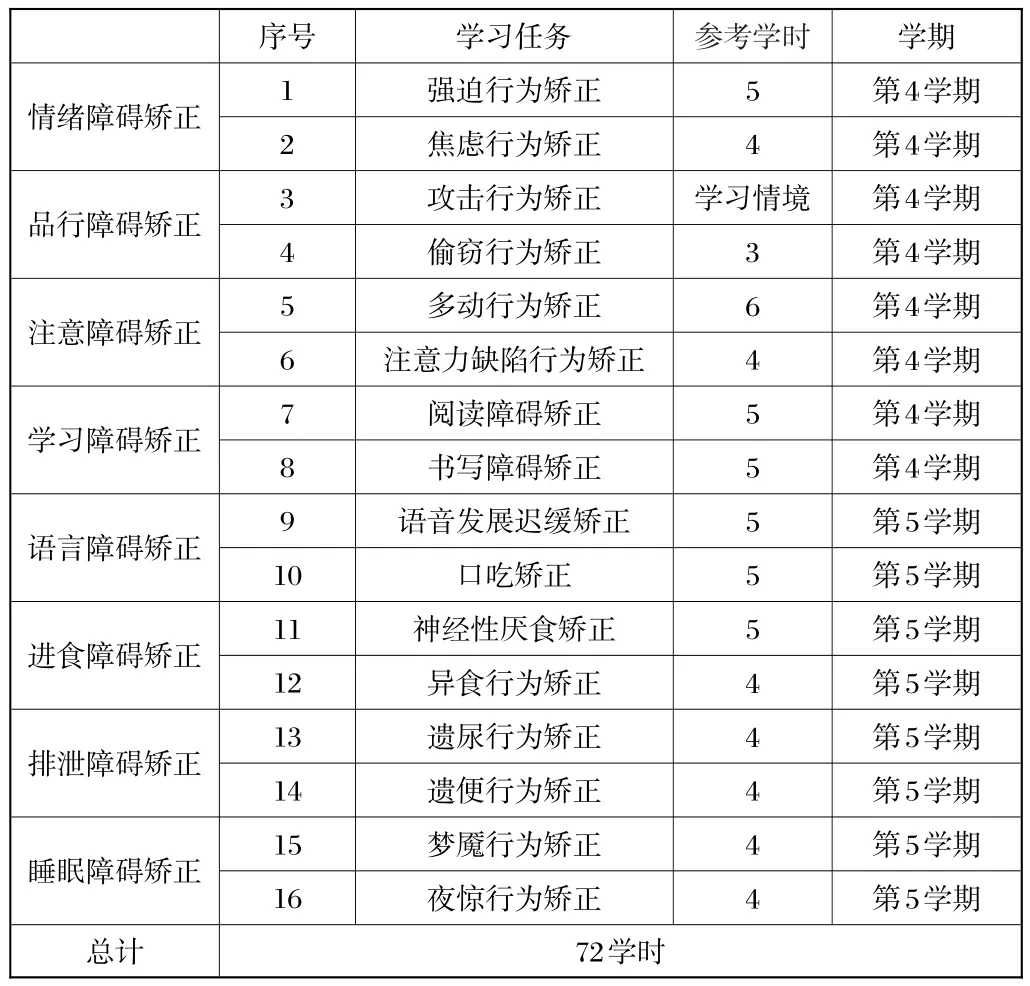

4.课程结构与内容。课程内容体现国内外最新的认知、社会学习、ABA行为矫正的前沿研究成果,突出实用性的职业能力培养特色。课程结构遵循学生职业能力培养的基本规律,将课程内容重构为情绪障碍矫正、品行障碍矫正、注意障碍矫正等8个学习情境,每个情境中有1~2个典型的学习任务,见表1。

表1“行为矫正技术”课程结构与教学内容安排表

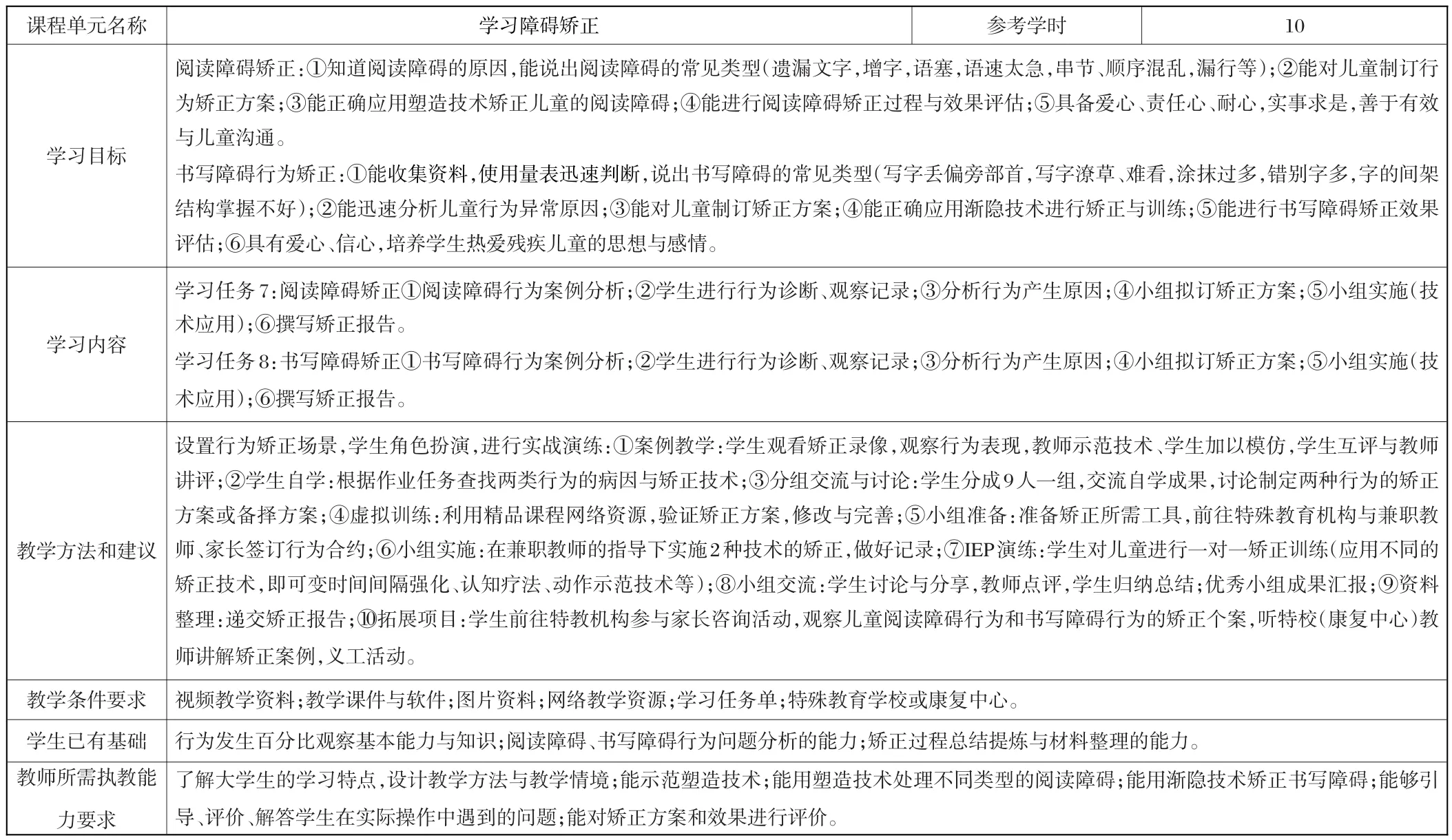

5.课程单元教学活动设计。以任务为载体,以每个学习任务为一个课程教学单元,按照典型工作任务的实施过程,将16个课程单元组织起来。用生动、丰富的理论和案例,先进的教学手段,真实的实操环节,激发学生的兴趣。教学活动设计见表2。

表2“行为矫正技术”课程单元教学活动设计(情境4)

6.课程考核。采用动态考核方式,体现过程评价与结果评价相结合;技能学习与工作态度相结合;口试与操作相结合;校内教师与特教教师评价相结合。考试占总成绩的70%,分为个案矫正过程考核与矫正报告答辩;考查项目主要是出勤、课堂表现与课后作业完成情况,由特校(康复中心)教师、课代表和课程主讲教师共同评定,占总成绩的30%。

四、行为矫正技术课程标准研制的保障机制

一是以课程主讲为主,汲取行业专家、课程专家以及特殊教育专业委员会成员组建课程建设团队,共同研制课程标准。二是组织培训,规范研制程序。专家要制定课程标准研制的工作流程,调看有关原始材料,提出合理化建议;对相关研制人员进行培训,严把课程的三审制度,确保课标的先进性、指导性与权威性。三是建立课程标准研制的督导制度,建立课标执行的督学制度,在全国范围内选调具有丰富教学经验和较深专业造诣的专家组成课程教学督导组,从不同的角度、内容和形式不断丰富与完善课程标准。四是构建课标网络教学平台,实现校际间共享。利用网络技术,将课标相关的配套的教案、题库、实训指导手册等资料上网,建立答疑讨论专区,便于经验交流与师生学习,使国内高职特教院校之间资源共享。