复合热采技术在稠油油藏开发中的应用

屈继峰,李泓涟,曾丰燕,党少敏

(1.中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300452;2.西安石油大学石油工程学院,陕西 西安 710065;3.中国石化胜利油田分公司胜利采油厂,山东 东营 257051)

复合热采技术在稠油油藏开发中的应用

屈继峰1,李泓涟2,曾丰燕2,党少敏3

(1.中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300452;2.西安石油大学石油工程学院,陕西 西安 710065;3.中国石化胜利油田分公司胜利采油厂,山东 东营 257051)

金家油田地处于东营凹陷西南边缘斜坡带,油藏原油粘度高、敏感性强,常规蒸汽吞吐热采开发难以动用。针对强敏感性稠油的开发难点,提出了蒸汽、气体、降粘剂、粘土稳定剂复合热采工艺技术,通过研究各要素的作用机理,借助于多种因素的协同作用,形成了适合于此类油藏的复合采油技术,并采用数值模拟技术进行了复合热采工艺参数的优化。现场应用结果表明,复合热采工艺在金家油田获得了较好的开发效果,有效解决了该地区油藏开采难度大的问题。

稠油油藏 热采 降粘剂 金家油田 东营凹陷

20世纪60年代,经过钻探在东营凹陷西南边缘斜坡带沙河街组发现了金家油田。先后探索了蒸汽吞吐、蒸汽驱、火烧油层等热采开发方式试验,仍难以实现有效开发[1-2]。针对制约油藏开发的主要矛盾,开展了热采工艺技术攻关,形成了一套适用于金家油田敏感性稠油油藏的工艺技术。

1 金家油田主要地质特点

金家油田为近源的地层不整合稠油油藏;从北向南逐层遭受剥蚀,沉积及储层变化快,北部地层厚度70~80 m,南部地层厚度仅20~30 m。油藏孔隙度29.1%~38.4%,渗透率(213~680) ×10-3μm2,埋深720~1 000 m,单层厚度0.8~3.0 m,叠合厚度6.7 m,属于薄互层稠油油藏。

研究区平面上及纵向上,岩性差异大,非均质强。全岩分析粘土矿物含量24.4%,比类似油田高66%。蒙脱石含量达到97.9%,水敏指数在0.70~0.97之间,为极强水敏储层。含油小层多,单层厚度小,净毛比为0.2~0.5。该区块埋深浅,压实作用弱,成岩性差,胶结疏松,易出砂。50 ℃脱气原油粘度为194~10 390 mPa·s,平均为1 704 mPa·s。平面上,东部平均粘度为5 424 mPa·s,中部平均粘度为762 mPa·s。粘土含量高,储层水敏性极强,注水注汽影响大,储量动用难度大;薄互层为主,净毛比低,常规吞吐热损失大,效果差;油藏埋藏浅、压实程度低,地层易出砂;油藏特征变化大,简单工艺不能实现油藏储量有效动用。

2 复合热采工艺技术机理

SGDA复合热采是采用气体(N2,CO2)、油溶性降粘剂和粘土稳定剂辅助热采的工艺,利用其协同降粘、增能助排作用,达到降低注汽压力、扩大波及范围、提高热能利用率,实现强敏感性稠油油藏的高效开发[3-5]。

2.1蒸汽作用机理

稠油热采最重要的机理是加热降粘。热采过程中,将近井地带油层及原油加热,使原油粘度降低,从而大大提高了原油的流度,改善了渗流能力。由于蒸汽的密度很小,蒸汽将向油层顶部超覆,但加热范围在热传导作用下逐渐扩展,加热带的原油粘度大大降低,原油流向井筒的阻力减小,油井产量成倍增加。例如,检16-1井地层温度下的脱气原油粘度为56 400 mPa·s,加热到50 ℃时为4 050 mPa·s,对温度敏感性极强。

2.2气体作用机理

注入气体(N2,CO2)可以降低井筒热损失。在注蒸汽过程中,环空注入N2、CO2等导热系数比较低的气体,可以减少井筒沿程的热损失,保证注汽质量。

在热采过程中,N2、CO2等气体的导热系数比岩石、水和原油低1~2个数量级,当这些气体进入油层,在重力作用下,上浮到油层顶部,就会在油层顶部形成低热传导层,减少盖层热损失,提高油层温度和热利用率[6-7]。

浅层稠油油藏热采井由于地层压力低、生产压差小,因此排液能力低,开发效果差,通过注入气体可有效提高提高地层压力,改善油井排液能力。

2.3降粘剂作用机理

针对金家稠油油藏原油特性,采用了大分子聚合物为主体的油溶性复合降粘剂。该降粘剂核心降粘机理是将胶质、沥青质团状结构分解,形成以胶质和沥青质为分散相、原油轻质组分为连续相的分散体系,有效降低原油粘度,进而降低近井地带的原油启动压力。

室内实验显示,地层温度条件下加入1%的油溶性降粘剂后,降粘率最高可达92%。油藏数值模拟结果表明,与常规热采相比,加入降粘剂其降粘范围扩大了5 m左右,注汽压力降低1~2 MPa。

2.4粘土稳定剂作用机理

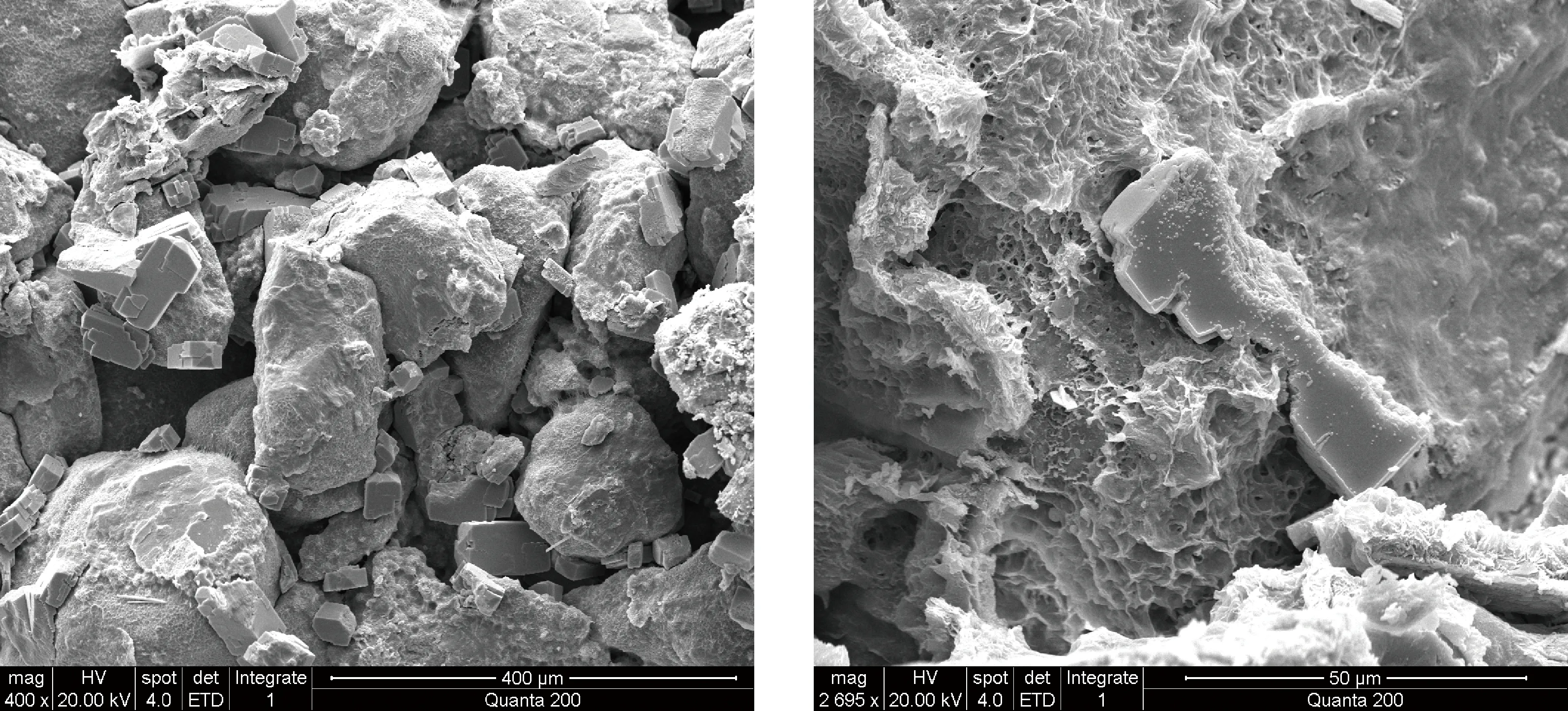

对金家油田沙一段油藏高温条件下,水敏状况进行了评价(图1),水敏指数0.43,虽然低于常温下的0.97,由于金家油藏以中渗为主,渗透率为(481~680)×10-3μm2,对储层影响较大,因此热采过程中要做好防水敏工作。由于要全程进行油层保护工艺,防膨剂用量大,对常用、经济的防膨剂进行了评价筛选,不适用于高温条件下使用。针对金家油田钙基蒙脱石含量高,运移严重的问题,合成了低分子量的阳离子聚合物类防膨剂XFP-J。其稳定效果好,有效期长,既能抑制粘土的水化膨胀又能控制微粒的分散运移,且抗酸、碱、油、水的冲洗能力都较强。

a.水敏前 b.水敏后

图1 水敏前后粘土形态粘土形态

总之,采用蒸汽、气体、降粘剂、粘土稳定剂的复合热采工艺技术是通过各要素的复合作用,即以注蒸汽为主要技术手段,以气体、降粘剂、粘土稳定剂为辅的开发技术。

3 SGDA复合热采技术数值模拟研究

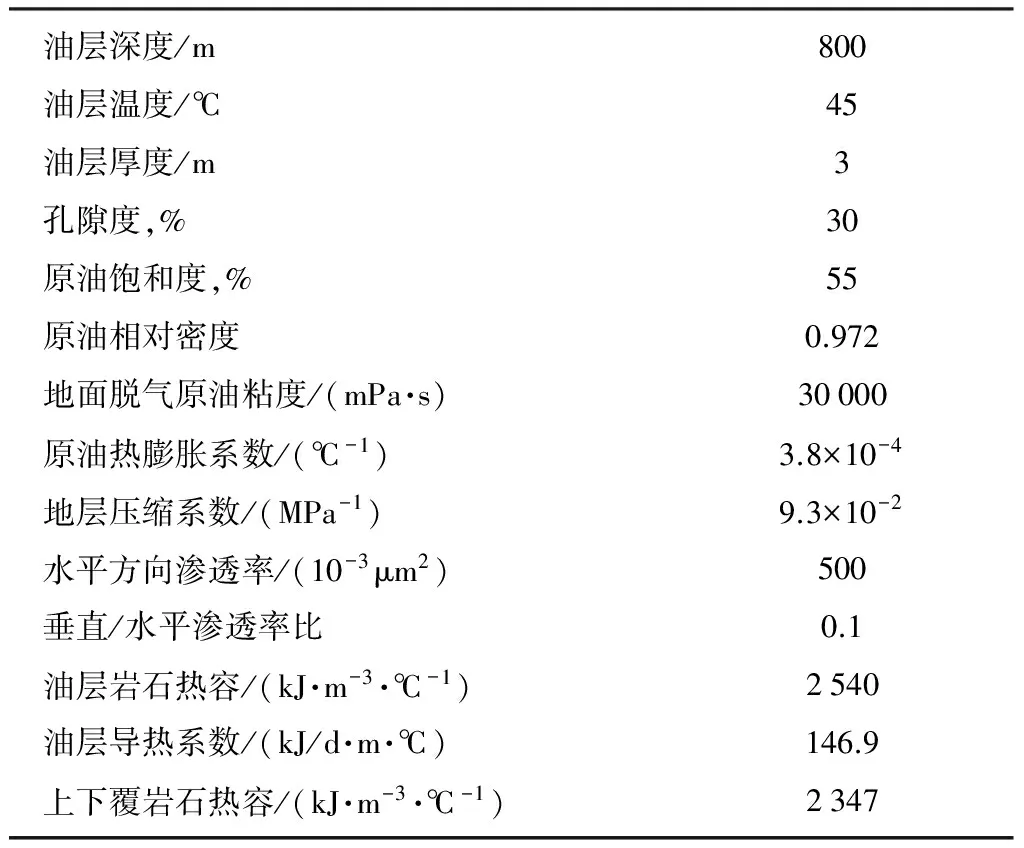

利用CMG的Stars模拟器,以金家油田地质参数为基础建立了单井蒸汽吞吐的地质模型。数值模型基本参数见表1。

表1 数值模型基本参数

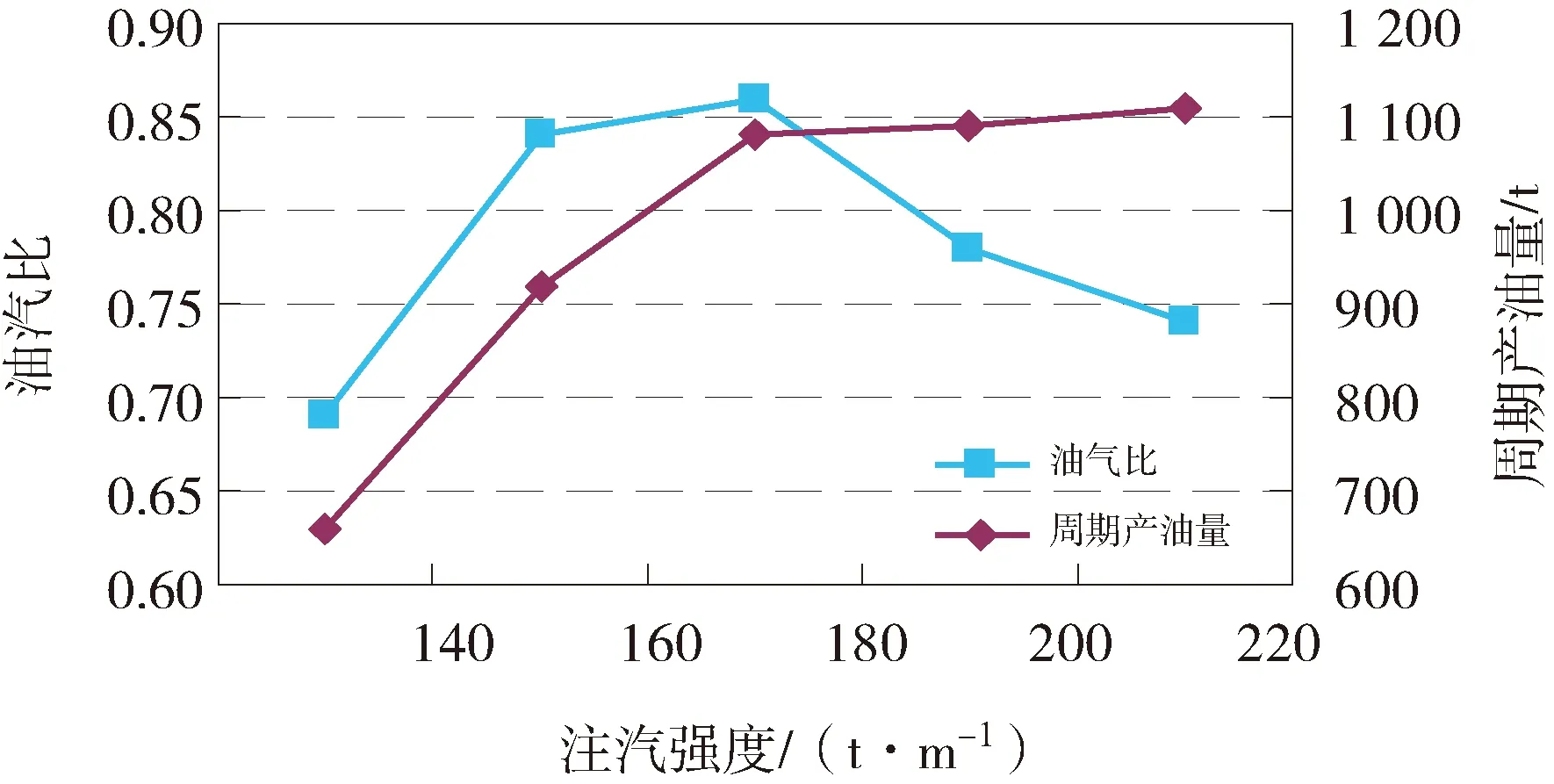

3.1注汽强度

注汽强度越大,周期采油量越大,但生产成本也越高;合理的注汽强度是提高开发效果并使效益最大化的重要参数[8-11]。不同注汽强度下周期产油量和油汽比表明,随着注汽强度增加,周期产油量增加,油汽比先升高后降低,存在经济有效的注汽强度,因此蒸汽注入强度的最优值选160~180 t/m。(图2)。

图2 周期产油量、油汽比随注汽强度变化

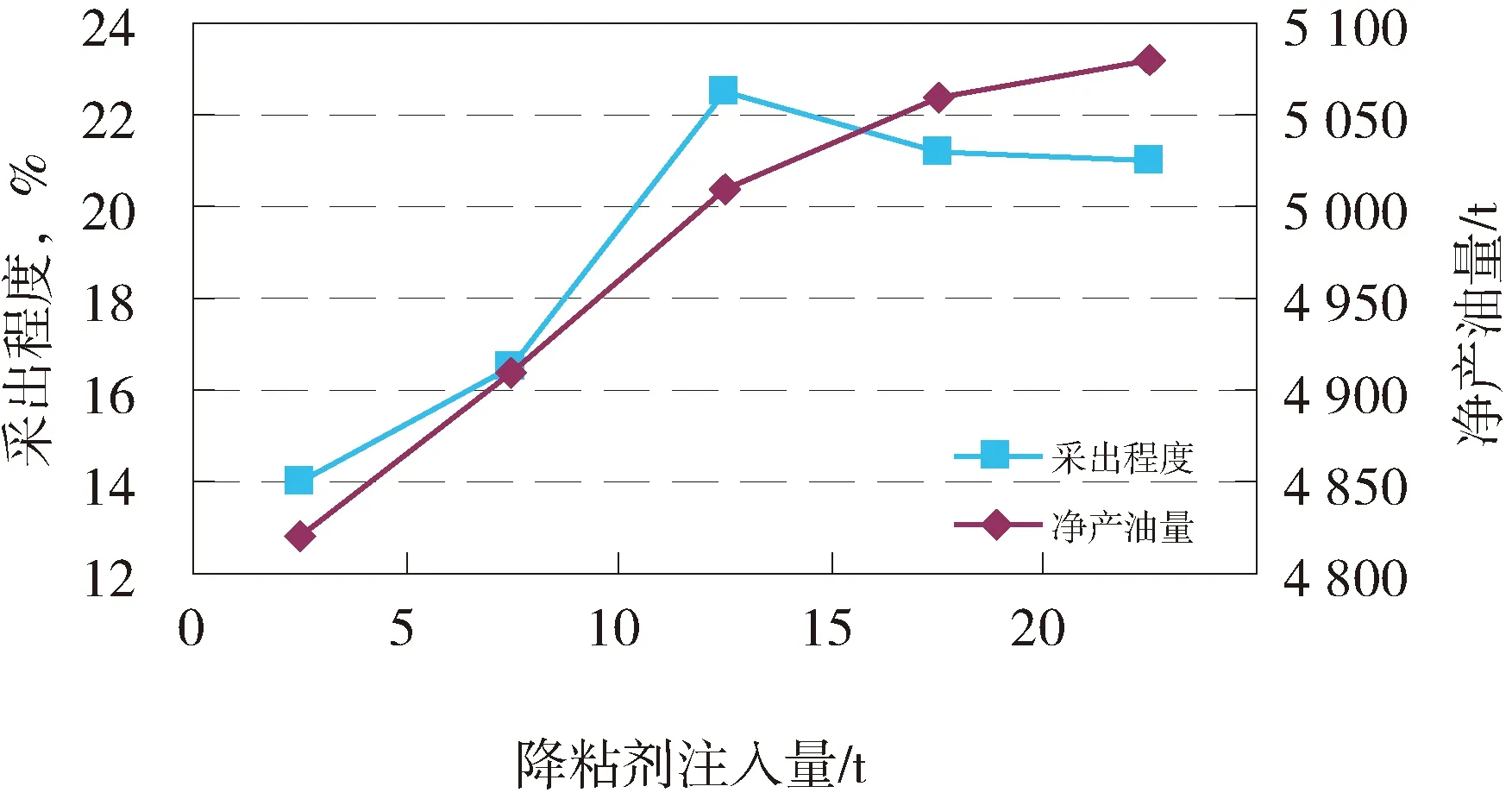

3.2降粘剂用量

降粘半径、累积产油量及采出程度随着降粘剂周期注入量增加而增加,当增加降粘剂注入量得投入与净增采出油量效益相当时,再增加降粘剂将无经济效益,因此,用采出油量减去降粘剂折算成等价值原油(即净产油量)来评价,周期降粘剂用量为10 t时,净产油量最高,经济效益最好(图3)。

图3 采出程度、净产油量与降粘剂注入量关系

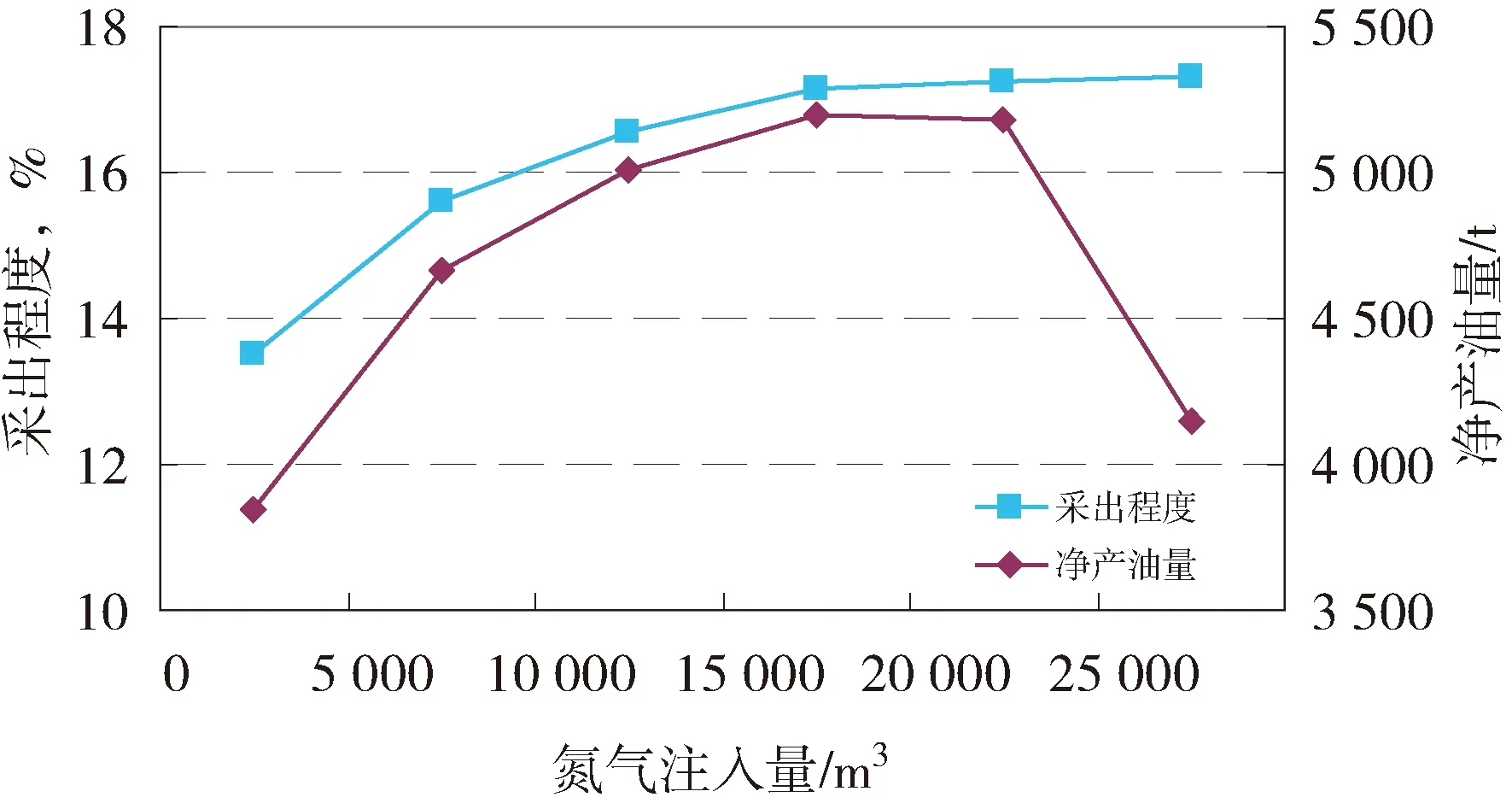

3.3氮气注入量

在注汽量一定的情况下,氮气注入量增加,累积产油量及采出程度也随着增加[12],净产油量增加,在周期注入15 000 m3后,净产油量增加不明显,合理的氮气周期注入量为15 000 m3。(图4)

图4 采出程度、净产油量与氮气注入量关系

4 应用效果

将SGDA复合热采技术应用于金家油田稠油油藏,检16-1井热采投产,日产油10.4 t,日产液11.6 t,含水率10.3%,平均日产油11.9 t,阶段累产油2 934.4 t。在检16-1井采用SGAD复合热采工艺获高产后,金16-斜3井,延续采用SGDA技术,获日液15.6 t,日油13.7 t,平均日产油14.1 t,累产油2 076 t。

5 结论

(1)SAGD复合热采工艺技术充分发挥了化学、气体及蒸汽各要素复合增效作用,是适合浅薄层超稠油油藏的高效开发技术。

(2)应用化学、气体辅助蒸汽合理组合也是有效开发这类稠油油藏的方向和趋势。

[1] 吴光焕,李献民,张紫军,等.单家寺油田单6东超稠油开采技术[J].油气地质与采收率,2002,9(3):73-75.

[2] 田仲强,黄 敏,田荣恩,等.胜利油田稠油开采技术现状[J].特种油气藏,2001,8(4):52-55.

[3] 李黎明,陈冀嵋,张燕明,等.新型耐温稠油降粘剂的室内研究[J].吐哈油气,2009,14(4):345-347.

[4] 叔贵欣,范振忠,刘庆旺.蒸汽热采技术在大庆萨北油田的应用[J].科学技术与工程,2009,9(4):994-995.

[5] 林涛,孙永涛,刘海涛,等.CO2,N2与蒸汽混合增效作用研究[J].断块油气田,2013,20(2):246-247,267.

[6] 朱学东.埕东油田埕南深层超稠油开采配套工艺技术[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2013,35(1):138-140.

[7] 李雪峰,唐周怀,许振华,等.水平井注CO2、降粘剂复合热采技术在毛8块的应用[J].新疆石油地质,2013,34(2):213-214.

[8] 孙建芳.氮气及降粘剂辅助水平井热采开发浅薄层超稠油油藏[J].油气地质与采收率,2012,19(2):47-49.

[9] 李宾飞,张继国,陶磊,等.超稠油HDCS高效开采技术研究[J].钻采工艺,2009,32(6):52-54.

[10] 李睿姗,何建华,唐银明,等.稠油油藏氮气辅助蒸汽增产机试验研究[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2006,28(1):72-75.

[11] 欧阳波,陈书帛,刘东菊.氮气隔热助排技术在稠油开采中的应用[J].石油钻采工艺,2003,25(S1):1-3.

[12] 王德有,陈德民,冉杰,等.氮气隔热助排提高稠油蒸汽吞吐热采效果[J].石油钻采工艺,2001,24(3):25-28.

(编辑 王建年)

Application of composite thermal recovery technology in heavy oil reservoir

Qu Jifeng1,Li Honglian2,Zeng Fengyan2,Dang Shaomin3

(1.TianjinBranchofCNOOC(China) ,Tianjin300452,China;2.PetroleumEngineeringInstituteofXi’anPetroleumUniversity,Xi’an710065,China)3.ShengliOilRecoveryFactoryofShengliOilfieldCompany,SINOPEC,Dongying257051,China)

Jinjia Oilfield is located in the southwest slope of Dongying Sag,where the reservoir has features of high viscosity of crude oil,strong sensitivity,and hard to recovery by the conventional steam stimulation recovery.Aiming at the development problems in the strong sensitivity heavy oil reservoir,a composite thermal recovery technology including steam,gas,viscosity reducer and anti-swelling agent has been put forward.Based on all key factors’ mechanisms,the compound oil recovery technology was formed by means of synergistic effect of multiple factors.Using numerical simulation technology,the parameters of the technology were optimized.The field results showed that the technology has obtained good effect in Jinjia Oilfield and effectively solved the production problem in the region.

heavy oil reservoir;thermal recovery;viscosity reducer;Jinjia Oilfield;Dongying Sag

TE345

A

2014-01-21;改回日期2014-02-19。

屈继峰(1987—),硕士,现从事油气藏开发及数值模拟方向的研究,电话:15353571479,E-mail:540959490@qq.com。

“西安石油大学全日制硕士研究生创新基金”资助(2012CX110105)。