立体裁剪课程设置新探析

胥筝筝

(1.绍兴文理学院 纺织服装学院,浙江 绍兴312000)

立体裁剪课程设置新探析

胥筝筝

(1.绍兴文理学院 纺织服装学院,浙江 绍兴312000)

立体裁剪从属于服装结构课程,是区别与服装平面制图的一种裁剪方法,是完成服装款式造型的重要手段之一,对培养学生服装造型及塑形能力起着重要作用。文章立足本学院立体裁剪课程设置,结合本专业学生的现状,对该课程内容设置进行了分析。并针对本课程实践性突出,课程内容多等现实问题,提出了新的课程设置与安排。以达到细化课程内容,强化实践,优化教学效果的目的,更好地培养创新型服装设计人才。

立体裁剪;课程设置;探析

引言

《立体裁剪》是本科院校服装艺术设计及服装设计与工程专业的必修课程,兼具技术与艺术、理论与实践的一门实践课程。其技术性表现在该课程是和平面结构课程并行用以确定服装结构形态,完成纸样设计的技术课程;其艺术性体现在该课程能够通过人体模型迅速捕捉服装造型,是实现款式及拓展设计的关键。

立体裁剪诞生于西方,是在完善服装结构的基础上,以塑造人体三维形象为目标而成为高级成衣业的最佳手段。它不仅使服装结构顺应人体的形态和机能性,且将服装的流行文化语言以更直观的方式表达出来[1]。由于国内服装业发展起步较晚,直至80年代中期,通过选派各地技术骨干去日本学习,才逐步将立体裁剪引入国内并开始应用[2]。后来,随着以后成衣业的发展,人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成某个服装号型的立体裁剪,使这种技术得到进一步推广”[3]。而服装设计专业在各类院校中开设时间较短,随着国内外高校联合培养办学及留学生交流的加强,立体裁剪才逐步成为我国服装院校普及的一门专业核心课程。本文以绍兴文理学院纺织服装学院“立体裁剪”课程为出发点,立足于本专业学生学习现状,对在教学中遇到的课程设置、课程内容与实际教学不符的问题,提出了该课程要适当增加课时量等建议,以更好地达到教学效果。

1 立体裁剪课程设置现状

在对立体裁剪课程设置上,有些高校将其放在平面结构工艺基础之前,以人体模态为基础,在其上进行造型、裁剪以及样板的制作,培养学生对服装与人体以及结构的认识,将三维立体转化为二维的设计能力,从而为学习纸样设计打下基础;有些院校将其放在平面结构之后。无论高校在对立体裁剪课程设置上有何不同,主要目标均是通过实践教学增强学生对人体基本结构的认识,能充分运用所学人体结构、面料、平面结构及缝制工艺等知识反映在人台中,以完成服装的造型设计,并培养学生独立设计创作能力。

自我院设立纺织服装设计与数字技术及应用学科以来就已开设立体裁剪课程,经过几年的探索与实践,在课程名称、内容设置及课时量上也做了不断地调整。近几年教学大纲中课程设置的情况:2009届教学为暑假短学期集中上课,总学时数50课时,其中理论学时20学时,实践30学时;2010年培养方案将课程调整到秋季学期,课时为48个学时,其中理论16学时,实验32学时。

可见,虽然近几年在教学大纲和课时安排上做了一定的调整,但加之多数专业理论课程改为理论加实践,故仍存在课程内容设置多而课时量少的问题,从影响了该课程的教学。

2 课程设置思路

2.1 学生

课程设置主要立足于培养现代应用型人才,实际中主要以填鸭式学习为主,在此引用建构主义课程观,强调学习的主动性、社会性和情境性[4],即学生应该变被动接受知识为主动挖掘资源,并探索新知识。我院纺织服装设计与数字技术及应用学科下设两个专业,分别为艺术设计(服装设计)和服装设计与工程,前者学生具有对新生事物的时尚敏锐性,却在一定程度上忽视了对服装技术的把握与实现,后者专业学生有较为扎实的理工科知识,但相对缺少对当代设计的创造性思维。针对上述学生特点,立体裁剪课程的设置既要发挥艺术设计的艺术性特长,又要激发工程类专业学生的兴趣,以此来制定利于两者的课程学习资源。

2.2 教师及社会

学校资源和课堂教学是学生接受知识的主要场所。其设置多是建立在一种程式化、理性化的知识基础上,比如课程大纲与教学学时,都是在一个规定的模板内制定,没有突出我们服装设计学科独自的学习教学特色。虽说是培养应用型人才,发挥学生的创造能力,但仍是按照传统的理科模式来设置教学,先理论后实践,最终还是导致重知识轻能力。因此。立体裁剪课程设计应打破以往课程重知识点的思维,导入“蜘蛛网”[5]的课程模式。此种模式能通过学生参与完成教学中的各个项目及活动。

此外,在课程设置中要体现职业能力方面,实践课程内容上要尽量考虑到发挥地方特色优势,以产业促学业,校内课程与校外企业对接。

3 课程设置与安排

原有的教学内容主要包括立裁基本概念、基本原理及上装原型与裙等的讲解与示范等,统称的“立体裁剪”,是实现服装设计与制作的有效途径。但课程目标上不仅要求学生掌握基础立裁知识、服装结构设计规律、服装造型创新设计等,还要求使学生强化设计类知识;同时在现代教育改革浪潮下,立体裁剪作为一种技法被提到一定的高度,是高校与市场共同的需要。所以立体裁剪课程需要从广度到深度,再从深度到广度的发展变化,故立体裁剪课时量的增加,是后期教学内容及细化的前提条件。

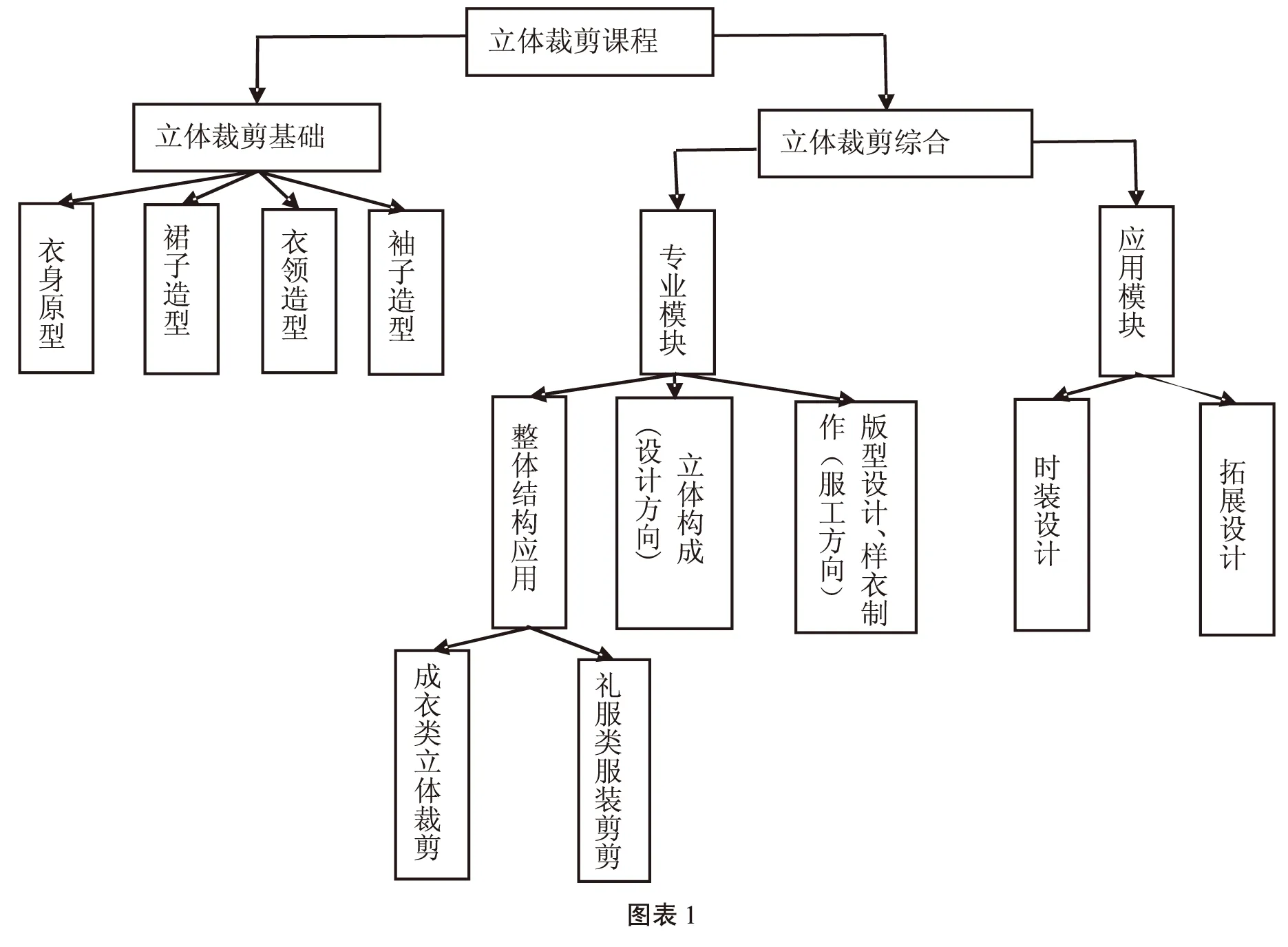

故将现有立体裁剪课程细分为两个阶段,立体裁剪基础和立体裁剪综合两个部分,通过内容的难易程度来定位课程性质。在立体裁剪基础部分主要是对基本技法的了解和基本原型的操作,重点是培养学生对白胚布等面料纱向的控制、基础衣身、衣袖、衣领及裙装等造型的能力。通过立裁技能结合平面结构与工艺等课程,发挥立体裁剪直观操作法的优势,使学生明白服装和人体间的关系。立体裁剪综合主要是以塑造造型为主要形式,分专业和应用模块,其中根据服装艺术设计和服装设计与工程专业分方向,其重点在于通过立裁手段将不同廓形的创意装予以表达,培养学生对服装三维立体造型的审美感和空间塑形的能力。课程设置大致框架如图表1。

根据以上内容,每章节的具体学时和内容安排建议如下:“立体裁剪概述”讲课学时2学时,操作4学时,内容为立体裁剪工具与材料准备,选择、标记与补正人体模型,整理布纹及大头针别法,;“衣身立体裁剪”讲课为4学时,实验6学时,内容主要是原型及BP点所引起的省道转移及变化;“衣袖”讲课2学时,实验2学时,内容是装袖和插肩袖及袖子造型设计;“衣领”讲课2学时,实验2学时,内容为无领型和有领型及在此基础上的领型变化;“立体裁剪综合专业模块”讲课4学时,实验8学时,内容是在实际制作中掌握整体服装及版型方法,能进行成衣及礼服类立体裁剪技法;“应用模块”讲课2学时,实验14学时,主要是设计大师作品临摹,能运用抽褶、编结、材料二次改造等造型手法完成时装及创意拓展设计。

此外,立体裁剪课程的内容设置应明确服装专业相关课程的职能,在课程内容安排和教学组织上,将设计课程与立体裁剪课程做好衔接,发挥该课程的桥梁作用。理清结构设计、立体裁剪和服装工艺三者的关系:服装结构主要是对服装的基础结构原理的讲解,从而使学生了解服装与人体的关系;立体裁剪课程重点是塑造和训练对服装造型的空间想象能力,并完成服装创意设计,三者是统一的有机体。在实践操作中还要重视立体裁剪课程前后知识和技能训练的衔接。教师可以通过任务式让学生参与各项立体造型大赛,以赛促学,亦可通过校外项目来强化教学。

4 结语

服装业作为一个实践性突出的行业,高校在本专业培养方案及课程教学大纲中要紧紧围绕本校学生的现状、专业办学条件、专业师资及当地优势。同时,在该课程建设上,要走出去,向各兄弟院校取经,汲取各校在专业建设、服装人才培养上的成功经验。而立体裁剪作为本专业及时尚产业发展的需要,是引入服装结构设计的前提,也是强化学生动手实践能力,最终使学生掌握服装造型方法,创作特色服装版型的实践课程。立体裁剪课程对学生掌握整个服装产品款式和造型起着决定性作用,直接影响着学生设计与制作的服装产品的品质。因此,立体裁剪课程应将内容细化,重基础、分层次、强实践,以更好地完成课程教学,培养创新型服装设计人才。

[1]Hilde Jaffe,Nude Relis.Draping for Fashion Design[M].5th Edition.London:Prentice Hall,2011:XI—XIV.

[2]戴建国,陈敏之,何瑛 立体裁剪及其适用性分析[J]纺织学报,2006,V27(3):117-120.

[3]王旭,赵憧.服装立体造型设计:立体裁剪教程[M].北京:中国纺织出版社,1996:2-3.

[4]马庆发. 中国职业教育研究新进展[M]. 上海:华东师范大学出版社,2008:255.

[5](美)埃利奥特.W.艾斯纳. 教育想象——学习课程设计与评价[M]. 李雁冰,译. 北京:教育科学出版社,2008:147.

2014-06-30

胥筝筝(1987-),女,山东莱芜人,绍兴文理学院纺织服装学院教师,研究方向:服饰文化与服装设计。

G420

A

1008-293X(2014)12-0076-03

(责任编辑周一农)