54例预防接种疫苗异常反应分析

张静枝

(郑州市金水区庙李镇卫生院,郑州 450044)

随着人们生活水平的提高以及对健康的深刻理解,近年来预防免疫得到了广大群众的认可。接受预防接种的人群不断扩大,临床上随之而来的疑似预防接种异常反应事件的发生也不断增加。疑似预防接种异常反应是指在预防接种后发生的怀疑与预防接种有关的反应或事件。预防接种所引起的不良反应越来越受到关注。为了解预防接种异常反应发生情况,笔者对某乡镇2009~2012年预防接种疫苗期间发生的54例异常反应进行调查分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源 2009~2012年间某乡镇预防接种门诊报告的疑似预防接种异常反应的病例进行调查,其中男28例,女26例,年龄0~6岁。调查内容包括:就诊与报告病人的基本情况、家族病史、既往病史、既往接种史和异常反应史、可疑疫苗情况、接种实施情况等。

1.2 疑似预防接种异常反应分类 疑似预防接种异常反应按诊断标准分为:不良反应(包括异常反应和一般反应)、接种事故、疫苗质量事故、心因性反应、偶合症。

1.3 分析方法 采用描述性流行病学方法对报告的疑似预防接种异常反应个案分布特征进行分析。

2 结果

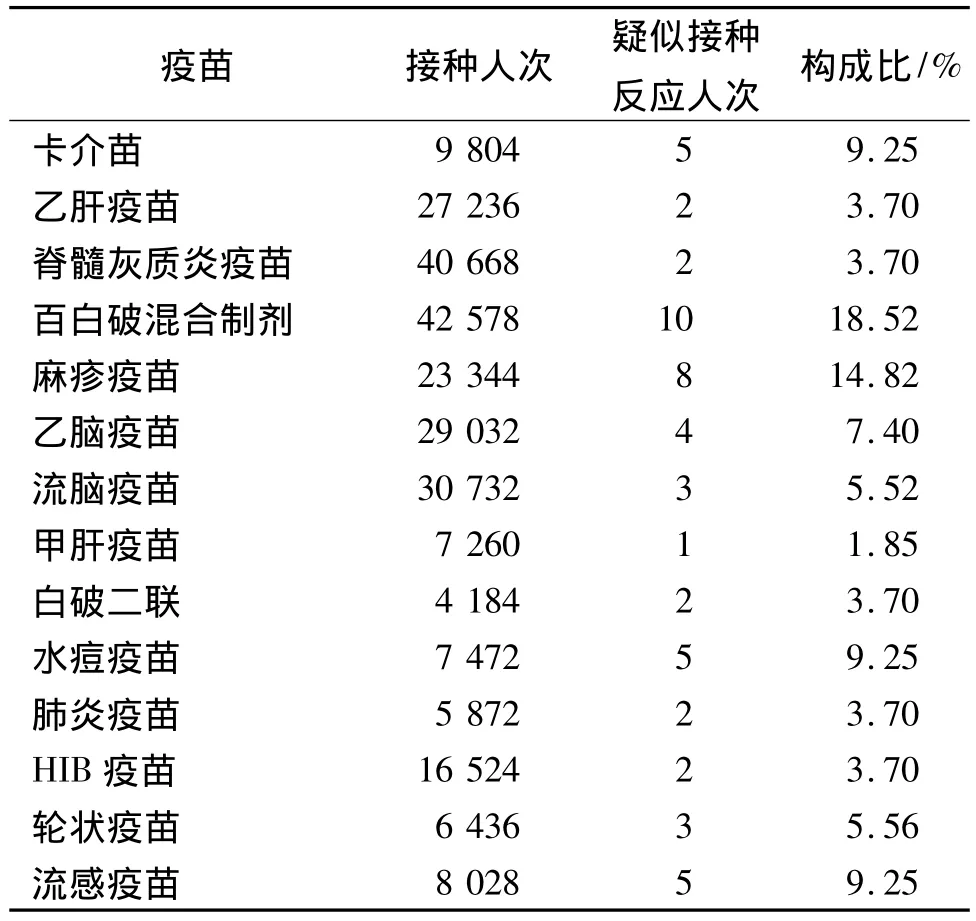

2.1 疑似接种反应疫苗分布情况 54例疑似接种反应疫苗分布情况,见表1。

表1 疑似预防接种反应疫苗分布情况

2.2 疑似预防接种异常反应病例性别与年龄分布见表2。

2.3 疑似预防接种异常反应病例地区分布 2009~2013年某乡镇20家预防接种单位共报告预防接种异常反应病例54例,其中乡村预防接种点报告报告30例,占55.56%;城乡结合社区预防接种点报告16例,占29.6%,城市社区医院接种点报告8例,占14.8%。社区卫生服务中心报告44例,占81.49%;乡镇卫生院10例,占18.52%。2.4 疑似预防接种异常反应发生原因 在54例疑似预防接种异常反应病例中,一般反应42例,占80.2%;偶合反应3例,占5.6%;异常反应6例,占11.1%;不确定3例,占7.4%,无疫苗质量与实施差错原因。异常反应6例中主要以过敏性皮疹为主。

表2 疑似预防接种异常反应性别与年龄分布情况

3 讨论

预防接种是针对儿童增强免疫力,预防相应疾病而注射抗原或半抗原的行为,由于疫苗的附加物以及不同的生理状态和遗传因素等,个别接种后出现一系列生理功能紊乱的情况,即免疫不良反应[1]。由于在实际操作中接种禁忌症的混淆难以控制,接种疫苗后的偶合和诱发难以确定,接种个体易于将所发生的任何疾病和不适都归因于最近接种疫苗这一事件上[3],人们对疫苗引起预防接种异常反应的关注不断增加。

从发生预防接种异常反应的年龄上看,主要集中2岁以下的儿童,占72.1%,女性略低于男性,但差异无显著性。大于6岁年龄组发生较少,占9.3%(由于样本小,还需要积累资料做更深一步调查)。

预防接种异常反应疫苗分布主要是百白破混合制剂占18.51%、麻疹疫苗占14.81%,水痘疫苗占9.25%,卡介苗占9.25%,与文献报道一致[2]。从发生原因上来看,异常反应和一般反应的发生率占91.3%,无疫苗质量和实施差错原因,临床表现以低热和过敏性皮疹最多。

为了减少预防接种异常反应发生,预防种前必须做好健康检查,详细询问病史、过敏史、家族史和当前健康状况等,预防接种必须正确掌握禁忌证,以免造成不必要的异常反应。预防接种前充分告知,尽可能详细告知所接种疫苗的品名、作用、禁忌、注意事项、不良反应、处理原则及方法等,该乡镇接种门诊自2010年1月开始每周开展预防接种前告知儿童家长课堂,要求接种对象的家长必须参加家长课堂,利用此平台进行预防接种前告知并做好相关记录,这也是减少风险的一项重要措施。正确使用各种疫苗[3],严格执行预防接种技术操作规程,加强冷链管理,做好疑似预防接种异常反应的调查处理。发生预防接种异常反应时,接种人员要做到:真诚对待受种者、操作镇静自如、向受种者进行科学正确解释,采取综合性措施,减少预防接种异常反应的发生。

[1]刘 宇,郑慧贞,赵占杰,广东省2010年麻疹疫苗强化免疫不良反应监测分析[J].华南预防医学,2011,37(4):43-45.

[2]唐 申,陈建锋,董妃兴.2009~2011年某预防接种门诊儿童预防接种不良反应调查分析[J].中国现代医药杂志,2013,15(4):29-32.

[3]朱万英.预防接种的不良反应原因分析及应对措施[J].现代诊断与治疗2013,24(5):1170-1172.