高校互联网舆情监控系统布局及实现办法研究

杜炜威

(河南经贸职业学院, 郑州 450000)

所谓舆情,顾名思义即为舆论情况。近年来学术界对舆情有不少的研究和定义, 最有代表性的是指在一定的社会空间内,围绕社会事件的发生、发展和变化,作为主体的民众对作为客体的社会管理者及其政治取向产生和持有的社会政治态度。 它是较多群众关于社会中各种现象、问题所表达的认知、态度、情感以及行为倾向的总和。

舆论必须要借助媒介的传播才能形成一定的影响力并发展成舆情。 基于互联网传播的舆情信息则称为“网络舆情”。 互联网的虚拟性、隐蔽性、匿名性,带来意见表达的便捷性、随意性,使得个体网民不用再顾忌“沉默的大多数”而可以充分表达自己真实的看法,甚至宣泄自己的不正常的心态,或表达见解偏颇,制造、传播不实信息,以至出现网络暴力。 因而“网络舆情”成为一个特有的名词,并逐步呈现出其巨大的影响力。

高校网络舆情是在互联网上传播的有关高校或高等教育领域发生的事件。 其舆论主体分为高校内部的师生员工和高校外部的其他社会公众, 形成了高校内部舆论环境和高校外部舆论环境。 但无论内部还是外部舆论环境,围绕高校的信息随着互联网的迅速传播,都将给高校带来深远的影响, 并且直接影响到高校的招生与就业。由于高校群体的特殊性,高校网络舆情也被称为整个社会舆情的“晴雨表”,越来越受到更为广泛的关注和重视。

从互联网信息监测角度来说, 互联网舆情信息是众多互联网信息中的一个特殊分类, 也可以说是重点关注的信息。

一、高校互联网信息监测的重要性

互联网已经成为高校师生获取信息和沟通交流的主要渠道以及生活娱乐的主要方式,同时也是“高校网络舆情”传播的主要渠道。然而多数大学生没有丰富的生活阅历,思考问题角度较单一,在遇到突发事件、危机事件、社会热点等问题时理性思考不足,往往根据“窄化”了的信息作出简单判断,走极端的概率较一般社会群体更高。 同时大学生网民具有高度的同质性,更容易在网络舆论中形成群体共识,形成群体极化倾向,或成为网络舆论利用的工具,因此需加强对大学生思想及意识行为动态的了解与分析。

高校网络舆情形成的平台一般是校园中的相关网络,如校园论坛、校园博客、人人网、校园网、贴吧、群邮件、微博,还有QQ 即时通讯等;而舆论的主题一般为发生在与学生自身或者周围环境中的焦点事件,这些事件通常与发表言论者有一定的利益关系。或者交流学术,或者抒发情感,或者发泄情绪,或者提供建议等,这些都可称之为高校内部舆情。 同时作为一个特殊的社会化群体,在越来越开放的今天,高校不再是象牙塔,关于学校、院系、师生所发生的任何事情都可能引起社会的广泛关注、监督,甚至造成深远影响。 这些来自于校园以外的所有舆论信息可称之为外部舆情。

在我国改革开放不断深入、 社会体制和高等教育体制急剧转型的过程中, 网络舆情的发生和传播与高校群体性事件的发生呈现出相互影响、 放大的严峻态势。 近年来高校舆情事件多发,复旦大学投毒事件、高校学术造假事件、 南航杀人案……这些负面舆情给神圣的象牙塔蒙上了阴影。 一方面需建立起互联网信息监测机制, 及时掌握校园网络言论动态及社会媒体对校园事件的报道和评价, 并建立起校园言论的正向引导机制,从学生中发现有发言权的学生舆论领袖,加强建设学生舆论领袖队伍,引导校园舆论的主流方向;另一方面还要掌握师生的思想动态, 转变思想政治教育思路,进行正确的引导。 对于我们维护高校的稳定,保障高校正常的教学、 科研秩序以及构建和谐校园都具有重要意义。

二、互联网信息监测系统建设的必要性

高校网络舆情由于其传播载体范围广、 速度快的特点,一旦爆发就会迅速蔓延,如不及时处理或者处置不当, 将给学校声誉和正常的学校教学秩序带来巨大危机。但面对如此庞大的互联网络和海量的信息,我们如何才能在第一时间发现“与我相关”的事件,如何不留死角地收集到“我最需要”的信息,如何追溯这些信息的来源以及传播范围和发展趋势, 是妥善处置校园舆情危机的前提。 但解决这些问题肯定不能只依靠人工,充分发挥信息化技术优势,建立自动化的网络舆情监测系统, 对于做好舆情应对工作显得尤为重要和必要。

同时,作为中国教育的前沿阵地,高校在充分重视网络舆情管理重要性的基础上, 建立起舆情危机处理机制, 规范舆情危机处理流程, 并借助信息化技术手段,在有舆情发生时,做到“早发现、早了解、早回应、早协调、早处理”,充分发挥网络优势,把握住舆论话语权,加强学校师生思想政治教育,树立正确的世界观、人生观和价值观,畅通沟通渠道,才可有效维护学校声誉及整个社会的稳定, 从而创造更加和谐的教学环境及社会发展环境。

另外,基于互联网信息积累而成的“大数据时代”已经到来,如何充分利用“大数据”这一金矿资源,需要大数据技术的支撑。 简言之, 从各种各样类型的数据中,快速获得有价值信息的能力,就是大数据技术。 这也是互联网信息监测系统的核心。

网络舆情快速、 广泛蔓延的特点注定了舆情管理工作必须要能全面掌握这些信息并及时作出反应,那么对于互联网信息监测系统来说,时效性、全面性和准确性是最主要的要求。

2年区试与生产试验结果采用DPS数据统计软件[4],对黔糯优11的全生育期、有效穗、株高、穗长、穗粒数、实粒数、结实率、千粒重主要农艺性状和产量构成因素与产量进行相关性分析。

三、高校互联网舆情监控系统布局

1.及时全面获取信息。

能在海量的互联网信息中及时全面地找到 “与我相关”的所有信息,第一时间了解和掌握与学校相关的舆情动向,实时掌控有关学校声誉,有关校内院系,有关学校领导、 教师及学生的敏感信息以及教育科研界的政策与动向等, 为后续应对处置工作提供足够丰富准确的信息支持, 是有效避免舆情蔓延甚至发展为危机的前提和基础。

2.准确分析和研判。

在全面了解和掌握“与我相关”的信息基础上,能对系统进行准确合理的分类, 便于学校舆情管理团队能实时掌握校内师生的上网规律、言行动态,校内热点,兄弟院校动态,高教及科研动态等,同时对信息的发布来源、传播路径、观点倾向、发展趋势等作出准确的分析和研判, 为合理应对和处置提供决策支持。

3.高效反馈和应对。

自动监测“我所关注”事情的最新动向,当有新的消息传播时系统能及时发出预警通知; 同时对于已经作出干预和处置的舆情信息, 能够及时反馈后续的进展和效果。

四、方案概述

网络舆情监测作为一个新兴行业发展的时间并不长,不过截至目前为止,从事舆情软件研发的国内厂商就近百家,所上市产品基本也集中采集、分析、预警、报告等主要功能于一体,这也是相对通用的网络舆情监测软件的技术手段。 与绝大部分厂商相比,本文不仅立足于“舆情”本身,而且从“大数据”着手,注重数据的规模、时效、活性,更注重对数据的分析,更深层次探索互联网数据的特点和规律, 以用户业务管理需求为重, 用技术手段为用户提供更多高价值的信息。

1.舆情监测工作流程。

高校舆情管理工作是在新形势下更好地掌握师生思想行为动态、国内外社会发展形势等信息的基础上,更好地开展思想教育、 学术交流和科学研究的重要手段,其基本工作都围绕互联网信息展开,所有信息均来源于网络并也将回归到网络。 舆情监测工作基本流程如下图所示:

作为互联网信息的一个特殊分类, 舆情信息的监测流程如此, 对于其他类互联网数据监测也具有同样的原理和流程。

2.高校互联网信息监测业务逻辑。

高校互联网信息监测管理工作是一个系统性的工程,在充分认识和理解其重要性的基础上,需要有合理的制度保障、专业的队伍和实用的系统支持,如果将互联网数据监测与处理工作分为数据、 业务及应用等几个不同的层次,其业务逻辑如下图所示:

3.网络舆情监测系统技术架构。

为帮助高校全面、及时、精准、专业、高效获取网络信息并为己所用,在透析互联网特点、高校学生上网习惯和偏好基础上, 充分运用自身搜索引擎技术、全文检索技术、相似性排重技术、自然语言智能处理技术、内容管理、互联网技术以及电子政务和电子商务软件开发优势,研发高校网络信息监控系统。 深层次挖掘与本校相关的互联网信息价值,全天候地及时提供最新网络信息资讯,以丰富翔实的信息、全自动化的分析、形象直观的图表、可定制的网络信息简报、及时有效的网络信息预警, 精确网络信息智能分析,准确的网络信息处置工作的监测与评估,并建立重点学生及网络炒手资料, 随时监测重点人员的网上活动,递送互联网信息服务。 最终能实现“发现传播源头,追踪传播内容,监控传播主体,助力决策支持”的总体目标;为维护本校的稳定,保障本校正常的教学、科研秩序以及构建和谐校园提供技术支撑,为学校发展科学决策提供数据支撑。

4.系统部署拓扑图。

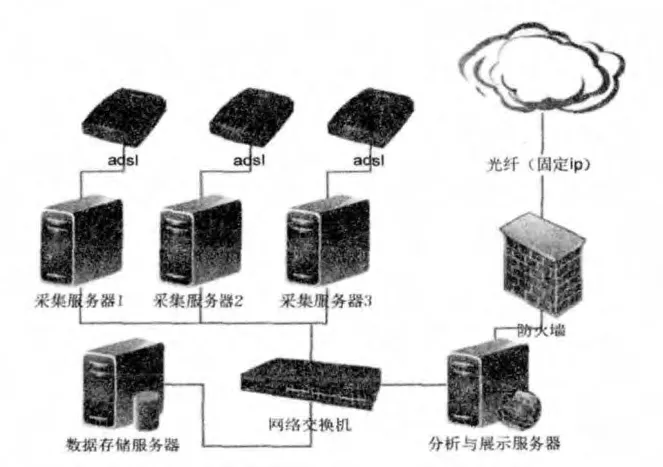

互联网信息监测系统为B/S 架构的网络系统,建设一套能满足高校实际应用需要的互联网信息监测系统,除了软件系统的建设,还需要服务器、网络设备等硬件环境及网络环境的支持, 通常系统的部署拓扑图如下图所示:

系统管理员和终端使用用户可使用普通的PC 客户端或者移动客户端连接系统服务器, 进行系统配置及业务操作。

五、信息预警与展示

对于重点监控的信息,还可实时通过短信、邮件等不同方式进行预警和推送。所有分析均以直观的图、表等不同形式进行展示,或者形成定期的、固定的报告,为学校领导及相关专家团队提供高价值的数据支持。

六、舆情处置

舆情的处置应对是互联网信息监测系统的辅助功能。 合理的舆情处置工作可分事前、事中和事后,也可在线上或者线下,总体来说是个“人机结合”的事情,作为智能化的互联网信息监测系统, 可以规范管理整个处置的过程,通过事前的任务管理到事后的效果评估,辅助学校领导及舆情处置团队更好地完成舆情监测与处置工作。

七、补充办法

对于重点监控的信息,还可实时通过短信、邮件等不同方式进行预警和推送。 所有分析均以直观的图、表等不同形式进行展示,或者形成定期的、固定的报告,为学校领导及相关专家团队提供高价值的数据支持。

[1]陈永福,陈少平,魏金明.高校危机管理视域下的网络舆情引导与处置机制研究 [J]. 思想教育研究,2011,(ll).

[2]蔡晓平,李海云.高校网络舆情诊断及引导研究——以广东省高校为例[J].高教探索,2011,(6).

[3]曾润喜,王国华,徐晓林.高校网络舆情的控制与引导[J].情报理论与实践,2009,(11).

[4]龙雅丽,张坤.大学生群体事件网络舆情及其发展过程研究[J].新闻天地,2011,(2).

[5]刘敏姬,李伟东.论高校校园网络舆情的特点、监测及管理应对[J].湖北社会科学,2011,(10).

[6]刘治军.网络舆情在高校宣传思想文化工作中的管理与引导[J].学校党建与思想教育,2011,(8).

[7]李爱民.高校网络舆情与网络文化安全问题探讨[J].继续教育研究,2012,(5).

[8]汤力峰,赵昕丽.网络舆情与高校思想政治工作的应对[J].黑龙江高教研究,2007,(4).

[9]张合斌.高校百度贴吧舆情研究[J].新闻爱好者,2009,(18).

[10]曾润喜.BBS:高校网络舆情的晴雨表[J].山东省青年管理干部学院学报,20l0,(l).