城市居民休闲的地方依恋研究

——以广州荔枝湾为例

王 华 ,严 婷

(暨南大学管理学院旅游管理系,广州 510632)

0 引言

随着经济的发展和社会的进步,休闲已成为人们日常生活的重要内容,推动着城市休闲空间的建设与发展[1]。在我国推进新型城市化进程中,为居民提供良好的居住环境、满足居民日益增长的休闲娱乐需求成为许多城市更新和旧城改造的必然选择[2]。然而,近来在一些城市频发的“广场舞”冲突事件从一个侧面反映了城市休闲空间的供给不足、功能缺失和管理缺位。因此,如何建设和管理好城市休闲空间,有必要从需求主体——城市居民的角度进行重新审视和研究。

对不同城市居民休闲的时空特征进行的调查分析[3-5]为城市休闲空间的组织与布局提供了科学依据。但因研究视角限于居民休闲行为特征,其结论尚不能完全阐释城市居民与休闲空间之间的深层关系。地方依恋理论为解释不同领域“人与地存在某种特殊联系”的现象提供了有效的工具[6],因此,被引入到城市居民休闲研究当中[7]。地方依恋意指人与特定地方之间建立起的情感联系,以表达人们倾向于留在这个地方并感到舒适和安全的心理状态[8]。一般认为,地方依恋由地方依赖与地方认同两个维度构成,地方依赖表现的是个人对于地方在功能上的依赖,亦称为功能性依恋;而地方认同强调的则是一种情感上的依恋,即个人或社群以地方为媒介实现对自身的定义,并在情感上认为自己是属于地方的一份子,亦称为情感性依恋[9]。援引地方依恋理论,海外学者就休闲者与休闲活动及设施的关系[10]、休闲活动涉入[11]、休闲设施密度[12]、休闲地忠诚度[13]等方面做了深入的研究。黄向等率先将地方依恋理论引入国内的旅游研究[14],相继有对游客的场所依恋和忠诚度的关系[15]、城市居民的游憩地方依恋特征[16]、游憩专业化与场所依恋[17]、情景主题餐厅员工地方感[18]、地方依恋与民族旅游社区建设[19]等研究的丰富成果。

国外的相关研究大多聚焦某一类休闲者,如徒步者、遛狗者的地方依恋分析,较少涉及城市休闲者地方依恋的总体分析;国内唐文跃以南京夫子庙步行街区为例对城市居民游憩地方依恋特征的研究[16],因夫子庙为游憩商业区的特殊性质,亦难以涵盖其他类型的城市公共休闲空间。因此,本研究以广州荔枝湾文化休闲区为例,通过对城市休闲者地方依恋现象的调查,分析城市居民休闲的地方依恋特征及其影响因素,为城市休闲空间的建设和管理提供参考。

1 研究设计

1.1 研究区域

荔枝湾文化休闲区位于广州荔湾区西部,东起泮塘—龙津西路,西至黄沙大道,北起中山八路,南至多宝路,总面积约58.42 hm2,包括荔湾湖、荔枝湾涌及街区等公共休闲空间。荔枝湾是广州经济、政治和社会文化的发源地,素有“小秦淮”之称。在2010年广州亚运会的推动下,广州进行了大规模的旧城改造与城市更新,荔枝湾因此被打造成号称“广州会客厅”的城市公共休闲空间,并发展成为城市居民和游客经常休闲游憩的地方。荔枝湾不仅是广州众多城市公园和历史街区的代表,也是广州城市更新和旧城改造的缩影,以其为案例地具有典型性和代表性。

1.2 研究方法

1.2.1 问卷设计。调查问卷分为3个部分:①社会人口学特征,主要包括居住地、性别、年龄、职业、教育程度、月收入6项;② 居民休闲活动情况,包括从家到荔枝湾的路上所花时间、交通方式和休闲活动类型;③ 地方依恋特征测量,根据 D.R.Williams等[9]、T.H.Lee等[13]、唐文跃[16]的研究和案例地的实际情况,确定了8个测量条目。其中,社会人口学特征和休闲活动情况以选择题形式设问,地方依恋特征测量以李克特7分量表设问,对指标进行1(代表“非常不同意”)到7(“非常同意”)的评分。研究采用EXCEL进行数据录入,运用SPSS 17.0对数据进行统计分析。

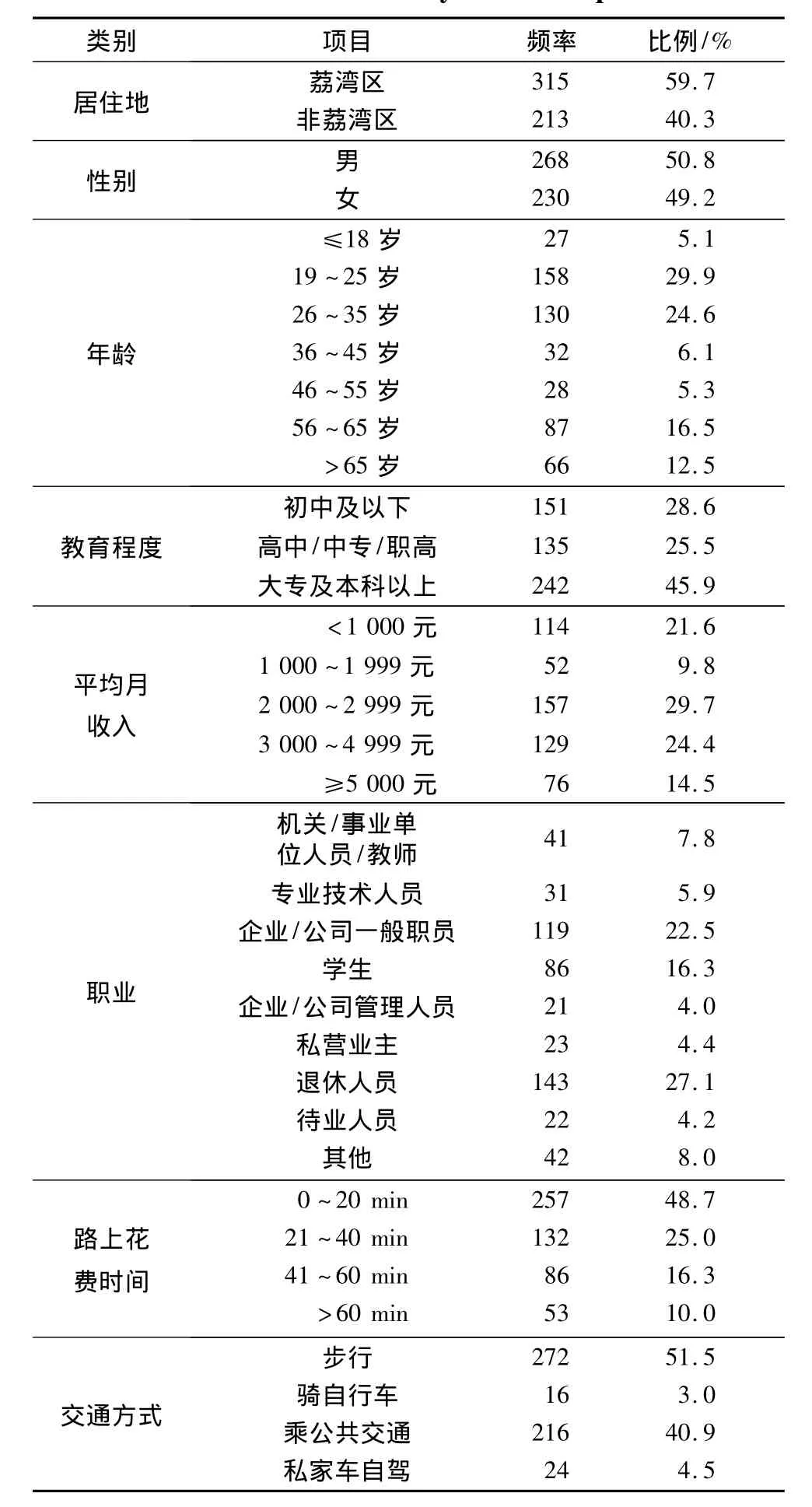

1.2.2 数据获取。调查地点主要是广州荔枝湾文化休闲区的户外休闲空间,包括荔枝湾涌及街区、荔湾湖公园等,不含室内休闲空间。调查对象为广州市常住居民。①2012年12月26日采用访谈法,对到荔枝湾休闲的居民进行非结构式访谈,共获取9份访谈,并据访谈结果设计调查问卷;②2013年1月24日进行问卷预调查,共获得30份问卷,发现一些受访者特别是文化程度不高的老年人对问卷中的选项和问题理解存在歧义,因此,对问卷中的选项和问题进行筛选和语句转换,并设计正式问卷;③2013年1月26日至2月1日进行了为期一周的正式问卷调查,采用非概率抽样中的偶遇抽样方式,由调查员直接询问受访者并填写问卷,共回收问卷554份,有效问卷为528份,有效率为95.31%(表1)。

1.2.3 问卷信度与效度。依据Cronbach-α系数考量问卷量表信度,α越接近1,表示量表的信度越高,α在0.80以上才比较具有价值[20]。研究发现,“您觉得其他地方无法替代荔枝湾在您心中的位置”、“您非常认同荔枝湾”降低了量表整体的可靠性,故剔除这两个陈述项,最后得到由6个陈述项构成的地方依恋量表(表2)。量表样本数为528,总Cronbach-α系数为0.903,地方依赖维度的Cronbach-α系数为0.920,地方认同维度的 Cronbach-α系数为0.883,均大于0.80,因而量表具有较好的信度。通过单项与总和相关系数、KMO值来考察量表的内容效度和结构效度。当单项与总和相关系数越显著时,量表的内容效度越高[20]。量表单项与总和相关系数在0.695~0.792之间,在0.01的显著性水平下呈显著相关,因而量表具有较好的内容效度(表2)。当KMO值越接近于1,表示变量间的相关性越强,越适合做因子分析[21]。量表 KMO 统计量为0.852,Bartlett球形度检验近似卡方值为2 357.798,显著性水平小于0.01,适合做因子分析(表2)。利用主成份分析法提取公因子。经方差最大正交旋转后得到2个公因子,其解释的总方差为84.320%(表2),因此,量表有良好的结构效度。

2 研究结果

2.1 休闲地方依恋的总体特征

从地方依恋的维度结构和程度水平2个方面来分析城市居民休闲的地方依恋总体特征。

运用探索性因子考察广州居民休闲地方依恋的维度结构特征。如表2所示,据因子载荷系数可知,2个公因子分别在功能性依恋和情感性依恋的测量项上有较大的载荷,由此可将这2个公因子分别命名为地方依赖因子和地方认同因子,说明广州居民休闲的地方依恋是由地方依赖和地方认同2个维度构成,反映出城市居民休闲地方依恋的维度结构特征。

表1 样本概况Tab.1 The summary of the samples

据统计分析,广州居民对荔枝湾休闲的地方依恋均值为4.674,表明广州居民对荔枝湾产生了一定依恋感,但依恋水平不高。广州居民对荔枝湾的情感性依恋的均值为4.721,略强于功能性依赖的均值4.626,表明广州居民对荔枝湾休闲空间的地方依恋主要来源于对荔枝湾的情感性依恋,此发现与唐文跃对南京夫子庙的调查结论相似[16]。主要是因为:一方面,广州居民在荔枝湾的休闲活动主要包括散步、踢毽子、欣赏风景、聊天和晒太阳等,这些活动亦可在其他公共休闲空间进行,因而广州居民对荔枝湾的功能性依赖不强;另一方面,荔枝湾是广州经济、政治和社会文化的发源地,代表了老广州的风土人情,承载了许多广州人的集体回忆,或是广州居民因多次到此休闲已经形成生活习惯和固定的社会关系,因而对荔枝湾产生了情感性的依恋。

表2 信度与效度检验表Tab.2 Coefficient of reliability and validity

2.2 休闲地方依恋的影响因素

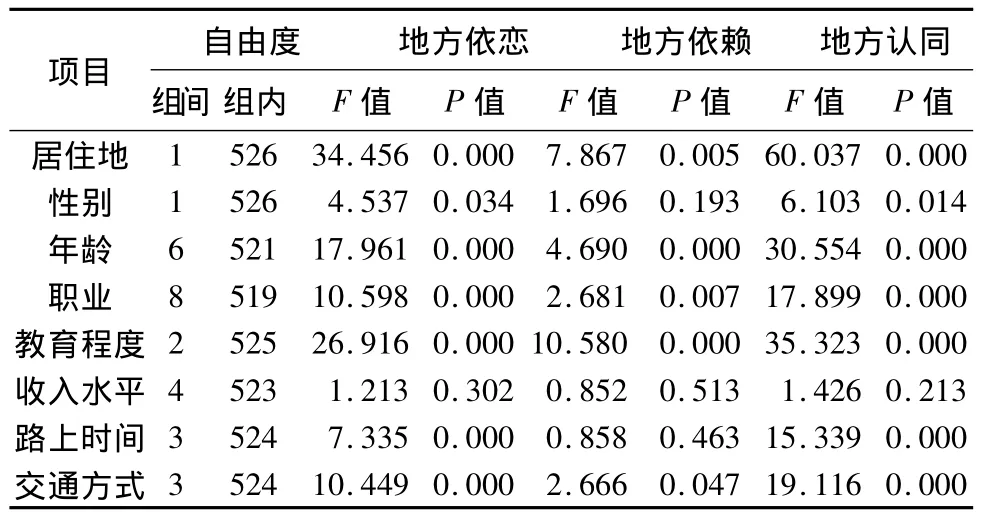

以地方依恋均值及其2个维度即地方依赖和地方认同的均值为变量,运用方差分析法研究地方依恋及其2个维度在不同居住地、性别、年龄、职业、教育程度、收入水平、路上花费时间和交通方式的城市居民之间的差异(表3),从而进一步考察这些因素对城市居民休闲的地方依恋程度的影响作用。

表3 城市居民休闲地方依恋组间差异分析Tab.3 Variance analysis of urban residents’recreation place attachment

(1)居住地。不同居住地居民对荔枝湾的休闲地方依恋及其2个维度在0.01显著水平下差异显著。其中,来自广州荔湾区(荔枝湾所在区)的居民对荔枝湾的休闲地方依恋及地方依赖、地方认同程度高于非荔湾区居民,但前者对荔枝湾休闲的地方认同高于地方依赖,后者则相反。

(2)性别。不同性别居民对荔枝湾的休闲地方依恋及地方认同维度在0.05显著水平下差异显著,但地方依赖维度不显著。其中,男性对荔枝湾休闲的依恋程度略高于女性。

(3)年龄。不同年龄居民对荔枝湾的休闲地方依恋及其2个维度在0.01显著水平下差异显著,表现出随着年龄的增长,对荔枝湾的休闲地方依恋及地方依赖、地方认同随之增长的特征。其中,56岁及以上居民对荔枝湾的休闲地方依恋程度最高,19~25岁居民则最低。需要指出的是,35岁以下居民休闲地方依赖的均值均高于地方认同,而35岁以上的居民则相反。

(4)职业。不同职业居民对荔枝湾的休闲地方依恋及其2个维度在0.01显著水平下差异显著。其中,退休人员、待业人员和私营业主对荔枝湾的休闲地方依恋及地方认同、地方依赖程度均较高,而专业技术人员、企业/公司职员和学生则较低,可能的解释是前者较后者有较宽松的闲暇时间且经常到荔枝湾休闲,从而形成了较强的地方依恋感。

(5)教育程度。不同教育程度居民对荔枝湾的休闲地方依恋及其2个维度在0.01显著水平下差异显著,并随着学历的增高而衰减。其中,初中及以下居民对荔枝湾的休闲地方依恋及其2个维度的指标值均最高,大专及本科以上居民则最低。结合年龄分析可知,受过高等教育的居民大多是年轻人,他们休闲出行距离远、活动内容丰富且喜新厌旧,因此,对荔枝湾的休闲地方依恋感没有初中及以下教育程度的居民强。

(6)收入水平。不同收入水平居民对荔枝湾的休闲地方依恋及其2个维度在0.05显著水平下差异不显著。这与唐文跃对南京夫子庙的调查结论相佐[16]。究其原因,广州荔枝湾是具有市政公园性质的休闲空间,而南京夫子庙则是具有浓厚商业气息的休闲空间,广州居民到荔枝湾的主要目的是散步/健步走/慢跑(66.5%)、欣赏风景(40.2%)等,基本不用什么花费,这与南京居民到夫子庙主要是休闲购物活动存在较大差异,因此,收入水平并不影响广州居民到荔枝湾休闲的地方依恋。

(7)路上花费时间。路上花费时间不同的居民对荔枝湾的休闲地方依恋及地方认同维度在0.01的显著水平下差异显著,地方依赖维度则不显著。路上时间花费越少的居民对荔枝湾的休闲地方依恋及地方认同越高。其中,近程(20 min以内)的居民对荔枝湾休闲的认同程度高于依赖程度,远程(20 min以上)的居民则相反。

(8)交通方式。不同交通方式的居民对荔枝湾的休闲地方依恋及其地方认同维度在0.01的显著水平下差异显著,地方依赖维度在0.05的显著性水平下差异显著。其中,步行和骑自行车的居民在3项指标上的均值均高于搭乘公共交通和私家车自驾的居民,但前者的地方认同高于地方依赖,后者则相反。

综上,距离、年龄、教育程度和闲暇时间是影响城市居民休闲地方依恋形成的主要因素。广州居民对荔枝湾的休闲地方依恋在居住地、路上花费时间、交通方式的显著差异共同反映出距离因素对休闲者地方依恋的影响,表现为休闲者地方依恋的程度随距离的增加而衰减。年龄和教育程度也是影响休闲者地方依恋的主要因素,且呈现随年龄增长、教育程度增高,休闲的地方依恋程度分别增强和减弱的规律。不同职业的居民休闲地方依恋程度的比较发现退休/待业人员和私营业主对休闲空间的依恋程度要高于公职人员和学生,这主要是源于闲暇时间的差异,进而说明闲暇时间也是影响广州居民休闲地方依恋形成的因素。

2.3 休闲地方依恋的类型特征

以地方依恋的2个维度(地方依赖和地方认同)为分类标准,采用K-均值聚类法对城市居民进行聚类,得到4类居民群体,进而对4个群体进行单因素方差分析,所有指标的方差都呈显性(表4),即4个群体之间在地方依赖和地方认同上存在着显著的差异。根据不同群体地方认同和地方依赖的均值差异分别命名为功能需求型、地方冷淡型、地方依恋型和情感认同型,进而结合年龄、教育程度、闲暇时间及休闲距离等影响居民休闲地方依恋形成的主要因素分析4类居民群体的特征。

(1)功能需求型。这类居民占总样本数的30.1%,以住在荔枝湾附近的具有较高学历的青年上班族为主体。他们一般利用工作时间外的闲暇时间来到荔枝湾休闲,主要满足自身放松、减压或陪伴家人(主要是小孩或父母)休闲等功能性需求。

(2)地方冷淡型居民。这类居民占总样本数的13.8%,以远离荔枝湾的具有高学历的青年上班族和学生为主体,他们大多是偶尔来荔枝湾进行休闲游憩活动,尚未对荔枝湾形成功能性的依赖和情感性的认同。

(3)地方依恋型。这类居民占总样本数的27.8%,以住在荔枝湾附近的文化程度不高的中老年退休人员和私营业主为主,他们拥有充足自由的闲暇时间,大都事业有成,来荔枝湾既有休闲娱乐的生理需求又有社交会友的心理需求,这已经成为他们日常生活的习惯,因此,对荔枝湾形成了很强的功能性需求和情感性认同。

(4)情感认同型。这类居民占总样本数的28.2%,以步行到荔枝湾的较低文化程度的老年人为主体。他们因长年居住在荔枝湾附近,已经在荔枝湾形成了深厚的感情根基和稳定的社交网络,到荔枝湾休闲成为日常生活不可或缺的一部分,因此,对荔枝湾产生了不可割舍的情感依托,而且,这种情感认同不会随着荔枝湾休闲空间的功能性改变而改变。

3 结论与讨论

(1)广州居民休闲的地方依恋具有由地方依赖和地方认同2个维度构成的结构特征,而且,广州居民对休闲空间的情感性依恋大于功能性依恋,说明广州居民休闲活动的地方依恋主要来源于对休闲空间的情感性依恋,这与南京居民的游憩地方依恋特征一致。

(2)广州居民休闲的地方依恋及其2个维度(地方认同感和地方依赖感)的形成主要受距离、年龄、教育程度和闲暇时间等因素的影响作用,而且,表现为随距离和教育程度的增长而衰减,随年龄和闲暇时间的增加而增强的规律,但并不受收入水平因素的影响。与南京居民游憩地方依恋特征比较,年龄、教育程度是共同的影响因素,但在距离、收入水平和闲暇时间等影响因素上存在差异,表现为广州居民休闲地方依恋程度并不受收入水平的影响,但受距离和闲暇时间的影响。

(3)老年人对住所周边的城市休闲空间具有强烈的情感依恋;高学历的青年上班族对住所附近的城市休闲空间主要是功能性依赖;而中老年离退休人员对住所附近的城市休闲空间具有很强的功能性需求和情感性认同,休闲地方依恋感最强,这3类居民构成城市休闲空间需求的主体。

(4)不同类型的城市居民对休闲空间具有不同的功能性和情感性诉求,并表现出对休闲空间差异化的利用方式,如选择不同距离的休闲空间、不同的休闲娱乐方式、不同的出行方式、不同的社交方式等,这就要求城市休闲空间的规划、建设和管理,不仅要关注物质性的、外延式的建设和扩张,更要注重精神性、内涵式、多样化的塑造和发展。依托旧城区和传统社区改造更新和美化建设的荔枝湾公共休闲空间,既满足了广州居民追求美好环境、健康生活的功能性需求,又能唤醒广州人的集体回忆,强化了广州人的归属感和认同感,还吸引了大量来穗游客的观光游览,进而发展演变成为一个标志性的大众化城市休闲游憩场所。从这个意义上来说,广州荔枝湾确实为我国城市休闲空间的更新改造和规划建设提供了一个范例。但需要指出的是,目前广州居民对城市休闲空间的地方依恋水平不高,且情感性依恋强于功能性依赖,这在一定程度上说明城市休闲空间的休闲活动设施建设地方性特色体现不足,可替代性较强,如何规划设计具有地方性特色的休闲娱乐活动及配套设施的公共休闲空间是一个值得后续研究的课题。

致谢:感谢刘宇华、龙慧、钟素素、张士琴、薛帅等在问卷调查中给予的帮助!

[1]郭旭,郭恩章,陈旸.论休闲经济与城市休闲空间的发展[J].城市规划,2008,32(12):79-86.

[2]甘萌雨,朱竑.城市游憩驱动下的传统社区肌理重构研究——以广州荔湾湖公园社区为例[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2006(5):167-172.

[3]孙樱,陈田,韩英.北京市区老年人口休闲行为的时空特征初探[J].地理研究,2001,20(5):537-546.

[4]杨国良.成都市民消费结构与休闲活动关系研究[J].地域研究与开发,2002,21(2):76-80.

[5]郑怡清,朱立新.上海市民休闲行为研究[J].旅游科学,2006,20(2):60-65.

[6]Kyle G T,Mowen A J,Tarrant M.Linking Place Preferences with Place Meaning:An Examination of the Relationship between Place Motivation and Place Attachment[J].Journal of Environmental Psychology,2004,24(4):439-454.

[7]张中华.地方理论在城市休闲空间研究中的应用[J].城市发展研究,2012,19(3):101-107.

[8]Hidalgo M C,Hernandez B.Place Attachment:Conceptual and Empirical Questions[J].Journal of Environmental Psychology,2001,21(3):273-281.

[9]Williams D R,Patterson M E,Roggenbuck J W,et al.Beyond the Commodity Metaphor:Examining Emotional and Symbolic Attachment to Place[J].Leisure Science,1992,14(1):29-46.

[10]Kyle G,Bricker K,Graefe A R,et al.An Examination of Recreationists’Relationships with Activities and Settings[J].Leisure Sciences,2004,26(2):123-142.

[11]Kyle G,Graefe A R,Manning R,et al.An Examination of the Relationship between Leisure Activity Involvement and Place Attachment among Hikers along the Appalachian[J].Journal of Leisure Research,2003,35(3):249-273.

[12]Kyle G,Graefe A R,Manning R,et al.Effect of Activity Involvement and Place Attachment on Recreationists’Perceptions of Setting Density[J].Journal of Leisure Research,2004,36(2):209-231.

[13]Lee T H,Shen Y L.The Influence of Leisure Involvement and Place Attachment on Destination Loyalty:Evidence from Recreationists Walking Their Dogs in Urban Parks[J].Journal of Environmental Psychology,2013,23(3):76-85.

[14]黄向,保继刚,Geoffrey W.地方依赖(place attachment):一种游憩行为现象的研究框架[J].旅游学刊,2006,21(9):19-24.

[15]白凯.乡村旅游地地方依恋和游客忠诚度关联研究——以西安市长安区“农家乐”为例[J].人文地理,2010,25(4):120-125.

[16]唐文跃.城市居民游憩地方依恋特征分析——以南京夫子庙为例[J].地理科学,2011,31(10):1202-1207.

[17]赵宏杰,吴必虎.长城攀登者游憩专业化与地方依恋关系之研究[J].人文地理,2012,27(1):127-135.

[18]蔡晓梅,朱竑,刘晨.情境主题餐厅员工地方感特征及其形成原因——以广州味道云南食府为例[J].地理学报,2012,67(2):239-252.

[19]李燕琴.基于地方依恋与社区感的边疆民族旅游社区研究构想[J].地域研究与开发,2013,32(4):90-94.

[20]吴明隆,涂金堂.SPSS与统计应用分析[M].大连:东北财经大学出版社,2012:713-721.

[21]朱星宇,陈勇强.SPSS多元统计分析方法与应用[M].北京:清华大学出版社,2011:251-261.