秦岭国家自然保护区“生态贫民”劳动力转移模式研究

苏冰涛,李松柏

(西北农林科技大学人文学院,陕西杨凌 712100)

1 背景与问题

自20世纪末、21世纪初在秦巴山区大规模建设国家自然保护区以来,秦巴山区大部分农民便受内部资源有限性与外部制度强制性等制约因素的影响,在夹缝中沦为“生态贫民”,这部分群体一方面以牺牲自己的土地为代价来保护珍稀野生动植物[1],另一方面受自身专业技能与文化素质的制约,无法有效从事除土地耕种与林业种植以外的其他第二、三产业劳作,导致“绝对剩余劳动力”的出现。绝对剩余劳动力的基本特点表现为谋生手段与来源的缺乏,而此种基本生计来源的缺乏在短时间内会影响区域基本生存状况,在长时间内则可能会导致社会矛盾和引发多种社会问题。因此,分析并研究如何将“绝对剩余劳动力”转变为“相对剩余劳动力”进而实现“无剩余劳动力”、实现剩余劳动力的充分有效转移、构建适合区域弱势群体实现可持续生计的基本生存框架是现阶段国家实现和谐与可持续发展的关键。

目前,学术界关于劳动力转移模式的研究主要集中在单纯的理论模型构建与农村地区劳动力转移模式研究等方面,刘殿成以甘肃省为例分析了转型期欠发达地区劳动力转移模式的对策,认为劳动力应以市场为主导,强调政府的作用,推动劳动力区际转移[2];唐茂华提出了中国“两栖”劳动力转移模式的理论解释,认为实现农民工进城务工和子女教育市民化是保障劳动力充分转移的重要途径[3];许经勇提出了转型期中国农业劳动力的两种转移模式,认为改变农村经济落后的唯一途径在于提高人口质量,实现劳动力输出[4];邸加萍等以山东、河南两省为例分析了农村劳动力转移模式与区域非均衡度的关系[5];王新等对农村劳动力非城市化转移模式进行了重新解读,认为城市化与城市生活成本的提高是导致农民工转移困难的重要影响因素[6];梁亚敏对农村剩余劳动力转移的3种模式(梯度模式、跳跃模式与雁阵模式)进行了比较分析,提出了一种有利于推动农村发展的新的人力结构模式[7]。

通过对上述研究分析发现,关于国家自然保护区内这一类特殊弱势群体——“生态贫民”的劳动力转移模式研究尚处于空白。本研究从这一创新性的研究视角出发,通过对陕南三市五县2 000位样本劳动力进行调查,得出剩余劳动力转移现状与影响因素,并提出了有针对性的转移模式与转移对策措施,以更好地促进“生态贫民”剩余劳动力的转移。

2 研究方法

采用简单随机抽样法从汉中洋县、留坝县,安康镇坪县、宁陕县、商洛柞水县共抽取2 000名被调查者进行问卷调查。采取入户调查的方式,共发放问卷2 000份,收回有效问卷1 860份,有效回收率为93%。采用SPSS进行相关与回归等方面的数据分析与研究,通过线性关系显著性与否来论证因变量的影响程度。

3 劳动力现状分析

3.1 劳动力总量与剩余劳动力比重的逆向发展

通过对秦岭自然保护区内三市五县1 860名被调查者家庭人口、总劳动力人口与剩余劳动力人口进行分析发现(表1),1 860名被调查者家庭总人口数为8 065人,总劳动力3 973人,剩余劳动力860人。保护区内总劳动力均值为0.493,即总劳动力占人口总数的49.3%,剩余劳动力占总人口的21.6%(同一时期中国农村剩余劳动力平均比重为11.54%),且离散系数相对较高,剩余劳动力分布不平衡。秦岭自然保护区内总劳动力比重相对较小,而剩余劳动力比重相对较大,二者均呈现出逆向性发展的趋势。

表1 秦岭自然保护区内总劳动力与剩余劳动力分析Tab.1 The proportion analysis between total labor force and the remaining labor force in Qinling Mountains Nature Reserve

3.2 剩余劳动力生存状况向国家贫困线示威

据国家统计局数字显示,截止到2013年,国家贫困

线标准为2 300元[8]。通过对秦巴山区“生态贫民”人均月收入进行调查与分析发现,该地区人均收入为1 727元,显然低于国家贫困线标准,属于绝对意义上的“贫民”,向国家贫困线提出了抗议与示威。另外,单样本t检验结果显示,概率P=0.00(P<0.05),认为当地农民生存困境显著,生计水平有待进一步提高,提示有关部门应大力解决保护区内贫困问题,完善生态补偿与生态赔偿机制,降低社会矛盾的发生率。

3.3 剩余劳动力文化素质与工作类型分析

通过对秦巴山区“生态贫民”剩余劳动力文化层次与所从事工作类型的关系进行分析发现(表2),剩余劳动力的文化层次决定了其所从事的工作类型,文化层次越高,从事现代知识产业的人数越多;相反,文化层次较低的劳动力,主要集中在建筑业与服务业等行业中,剩余劳动力文化层次与从事行业呈一定的相关性。

表2 剩余劳动力文化层次与从事行业类型分析Tab.2 The analysis of the cultural level and industry type of the surplus labor

由表2看出,劳动力文化层次越高,其所从事行业的文化属性也越高。具有大专及以上学历者大部分从事知识产业与乡镇领导行业;具有小学及初高中文化水平者大部分从事乡镇企业、加工业与建筑服务等对知识文化要求不太高的行业;而文盲则全部从事传统农林副业。关于二者的卡方检验得出卡方值为15.141,概率P=0.015(P<0.05),线性组合为0.087,证明两者线性关系明显。

4 劳动力转移的制约因素分析

4.1 保护区内劳动力转移规模的制约性因素

为了证实劳动力转移规模与劳动力的文化层次、技能水平、帮扶力度及政策制度等因素有关的假设,需对其相关性进行检验与分析(表3),以观察其相关程度,确定影响劳动力转移规模的主要因素。

表3 劳动力转移规模与假设制约性因素斯皮尔曼相关Tab.3 The Spearman correlation analysis between the size of the labor force transfer and assumptions constraining factors

由表3可知,劳动力转移规模与劳动力自身的文化与技能的相关系数为0.764(P=0.047,P <0.05)、与帮扶力度的相关系数为0.628(P=0.045,P<0.05),与政策制度的相关系数为0.690(P=0.008,P<0.01),说明劳动力转移规模与三方面影响因素之间具有极为显著的正相关关系,证实上述假设,劳动力转移规模很大程度上受到劳动力自身文化素质、技能水平、帮扶力度与政策制度的限制。要充分重视这4个方面的作用,加快秦岭自然保护区内“生态贫民”剩余劳动力的转移,推动区域经济发展。

4.2 制约因素对劳动力转移的显性影响分析

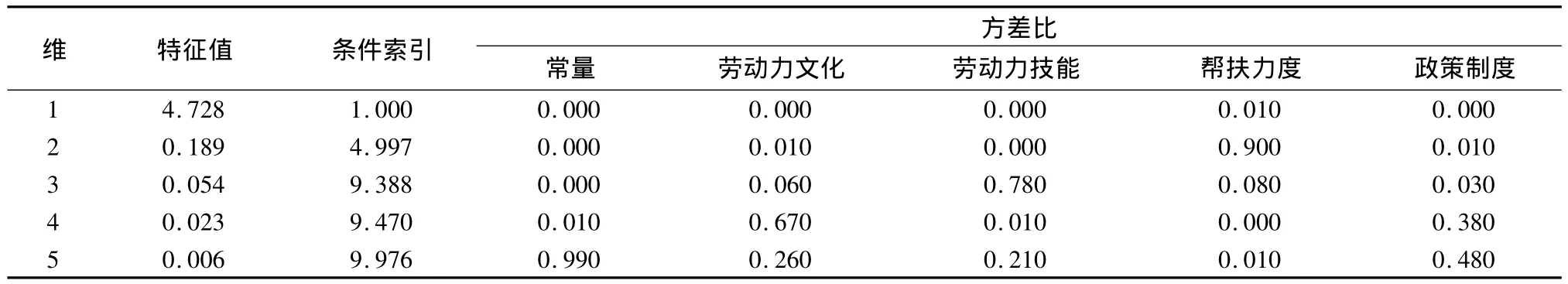

为分析上述4种制约性因素各自对保护区内劳动力转移的影响程度,即制约因素的显性影响(解释变量线性相关性)程度,对这4个方面进行多重共线性诊断研究发现(表4),如果显著性水平为0.05,则各项的p值均小于0.05,认为这些偏回归系数与0存在显著差异。它们与被解释变量即劳动力转移的规模之间线性关系显著,应保留在分析方程中,认为其制约了剩余劳动力的有效转移。

表4 假设制约性因素的多重共线性分析Tab.4 The multicollinearity analysis of assumptions constraining factors

由表4可知,4种制约因素均对劳动力转移造成了一定的影响,而要分析不同影响因素对劳动力转移的影响程度,则需要进行多重共线性诊断(表5),结果显示,第五个特征根最大也仅能解释剩余劳动力转移规模的48%,而且,第四、第五个特征根的条件指数都小于10,说明不存在多重共线性问题,不需要剔除,证实上述假设,认为劳动力文化素质、劳动力技能水平、帮扶力度、政策制度均在不同程度上影响了劳动力的转移规模。

表5 假设制约性因素的多重共线性诊断Tab.5 The multicollinearity diagnostic of assumptions constraining factors

5 劳动力转移模式探讨

秦岭国家自然保护区内劳动力的有效转移需要充分掌握保护区内环境发展状况、自然资源利用与开发程度、经济增长模式、剩余劳动力自身转移程度及区域未来发展潜力,在此基础上不断借鉴西方发达国家有关劳动力转移模式的经验,综合分析中国市场关于劳动力的吸纳能力与政府财政及政策支持状况,构建符合秦岭国家自然保护区可持续发展标准的劳动力转移模式。

5.1 跳跃模式与雁阵模式相结合

跳跃模式简单来讲就是跳过第一第二产业、直接进入第三产业的发展模式,主要发生在后起的一些工业国家,认为劳动力由农业部门向非农业部门的转移并不是完全按照时间顺序进行的。史保金[9]、程建平[10]先后以日本为例分析了这种劳动力转移的模式。雁阵模式的理论基础和前提是刘易斯转折点,这一转移模式主要是指在城市第二产业、第三产业工资持续性增长的过程中,农村很多产业部门的工资也会出现显著的增长,很多农民精英及一些具备一定职业技能与专业技术的人才,受农村地区工资增长及区域发展的一系列优惠政策影响,选择反流到农村。这部分群体通常具备敏锐的市场观察力与创新能力,能够有效推动农村地区的新发展,这样便在农村地区形成以专业人才和农村精英为雁头、以青壮年男性和妇女为雁身、以老弱病残为雁尾的劳动力分配模式。在这一模式中,雁头决定着飞行的方向,雁尾与两翼相协调,充分利用了农村劳动力,降低了剩余劳动力数量。就中国目前的产业结构来讲,是有能力实现保护区内剩余劳动力跳跃模式与雁阵模式转移的。在产业结构不断完善、不同产业之间承接性不断加深的状况下,这种劳动力转移模式必将展现出发展优势,在中国剩余劳动力转移过程中发挥重要的作用。

5.2 就地转移模式与异地转移模式相结合

国家自然保护区剩余劳动力转移从宏观层面分析主要包括两种模式,即就地转移与异地转移,又称“离土不离乡”与“离土又离乡”。其中,就地转移主要是充分推动区域内部乡镇企业与中小企业的发展,提高这部分经济主体对剩余劳动力的吸纳能力[11]。实践证明,国家西部大开发政策及充分补偿政策性致贫群众的方案,很大程度上刺激了保护区内乡镇企业的发展,并有效展现了其对剩余劳动力的吸纳优势。秦岭自然保护区内剩余劳动力的异地转移,主要是围绕区域内中心城市与省会城市,同时,结合全国范围内的大中型城市,形成劳动力转移的社会网络,在全国范围内推动剩余劳动力的充分转移与就业,以从根本上解决劳动力剩余问题。

就相对异地转移来讲,剩余劳动力就地转移与本区域内部小范围转移的经济效益与社会效益相对明显,但这并不代表区际转移的优势不显著。保护区内剩余劳动力的转移,应在遵循宏观劳动力转移方向与转移模式的基础上,更加突出推动区域内部的转移,着力建设围绕保护区形成的中小企业与乡镇企业,提高区域经济增长的内生性,以从根本上保证保护区内经济的进步与群众生活水平的提高。

5.3 增长极与极核式空间结构模式相结合

“增长极”最早由佩鲁(Francois Perrous)提出,是区域发展理论中的重要内容。增长极的提出旨在研究经济的非均衡性增长,区域内某一对经济发展起支配作用的推动型单位在某一区域内的集合会推动区域多功能经济活动中心的形成,而这个多功能经济中心即是增长极[12]。增长极作为经济活动的重要内容和方式,能够有效推动经济的持续与健康发展。极核式空间结构模式主要是以增长极作为其发展中心的一种经济发展形式,通过极核来带动边缘多种经济模式的发展,另外,增长极本身所具有的特定辐射性也会在很大程度上推动极点的出现并促进整个区域的发展。将增长极与极核式空间结构模式进行充分的结合,在秦岭国家自然保护区内形成以中心城市和省会城市为核心、以周边中小城镇为极点的区域范围内转移,是剩余劳动力异地与就地转移模式的延伸。这种劳动力转移模式一方面能够推动区域中小城镇的发展与劳动力吸纳能力的提升,另一方面也很好地带动了区域之间联动发展,以大中城市带动中小城镇的发展模式很好地推动了劳动力的充分就业与区域经济的持续发展[13]。

5.4 指导型转移模式与动力型转移模式相结合

指导型转移模式与动力型转移模式相结合的劳动力转移方式类似于E.S.Lee提出的“推-拉”人口迁移理论,但又有所不同。“推-拉”人口迁移理论强调外界有利的因素(比如更高的收入、更优越的条件、更多的子女受教育机会、更好的职业、更美的环境等)在给剩余劳动力提供一种吸引力的同时,劳动力所在区域又给其施加一个向外的推力(比如恶劣的环境、保守的思想、较差的基础设施、不完善的医疗卫生条件、较少的受教育机会等)[14],使得劳动力内心向往,主动实现迁移。而指导型转移模式与动力型转移模式更多的是从政府指导这一外生性拉力与剩余劳动力素质提高这一内生性推力的角度出发的。首先,政府要突出自身的指导性作用,与市场进行有效的结合,一方面有效地利用市场经济自由性、开放性、竞争性等条件和环境,另一方面还需要宏观调控,避免市场滞后性、无序性等对劳动力转移造成的消极影响。

现阶段,很多自然保护区内的剩余劳动力转移还处于一种盲目性的发展阶段,需要政府进行宏观层面的指导,并充分发挥市场经济体制对资源的优化配置作用,以积极安置剩余劳动力,实现剩余劳动力的充分转移。另外,在劳动力转移过程中,还需要突出强调劳动力内生素质与技能的提高,以保证转移劳动力能够较好地适应岗位需求,降低剩余劳动力的被动返乡率。国家自然保护区内剩余劳动力的转移本质上应该属于政策范畴内的人力资源优化配置的过程,应突出强调外生性拉力与内生性推力的结合(图1),在保证劳动力转移预期收益与价值实现的基础上,充分发挥社会主义制度的优越性,促进区域平衡发展,降低社会矛盾,维护社会稳定。

图1 外生指导与内生动力模式Fig.1 The guidance of exogenous and endogenous dynamics model

6 建议

6.1 推动区域城镇化建设

现阶段,中国的城镇化水平尤其是保护区周边城镇的城镇化水平与一些西方发达国家相比还有待进一步提高,且大部分城镇在实现自身城镇化发展中表现出进程缓慢的状况,很大程度上导致无法充分吸纳农村剩余劳动力,即便在出现“民工荒”的几年中,保护区内仍然有大量的劳动力处于闲置的状态。本研究认为在推动保护区周边城镇化建设与发展的过程中,应充分重视第二、第三产业的发展,能够较好的吸收保护区内剩余劳动力,实现劳动力的有效转移[15]。

6.2 突破城乡二元体制

中国计划经济体制下催生的城乡二元结构体制在很大程度上限制了区域经济的平衡与持续发展,这种限制性影响通过剩余劳动力的问题充分展现出来。首先,二元户籍制度在很大程度上限制了农村地区剩余劳动力向城市地区的转移。因此,政府应不断进行户籍制度改革,使进城务工的农村剩余劳动力能够享受与城镇居民基本相等的社会福利保障。其次,以二元户籍制度为基础形成的社会保障机制区域性限制是造成农村剩余劳动力必须以返乡作为结束其劳动力属性并再次成为剩余劳动力的重要影响因素。很多实现转移的劳动力由于其社会保障与养老等福利还留在其户口所在地,无法实现区域之间的转移,很多城市外来务工人员必须返乡才能享受到自己的社会保障权益[16],这在很大程度上限制了剩余劳动力的持续转移。

6.3 强化公共服务内容

工作环境、工资待遇以及社会福利等社会层面的公共服务是影响剩余劳动力转移的重要因素,剩余劳动力在所获得的福利与权益能够有效满足自身预期的情况下就会选择迁移。因此,推动剩余劳动力的充分就业还需要不断强化劳动力转移的公共服务内容。具体包括如下方面。

第一,加强剩余劳动力的培训,不断提高劳动力的技能与整体素质,规范就业市场。自然保护区内的大部分剩余劳动力劳动技能缺乏、文化素质较低,只能从事简单的体力劳动,无法满足自身的收入预期。要解决这一问题,需要政府加大财政支持力度,强化对剩余劳动力的技能培训,加大对这部分群体的转移性工资投入力度,以更好地实现剩余劳动力的持续转移。

第二,强调公共平台基础上的就业信息宣传,不断规范就业内容与就业秩序。传统的剩余劳动力就业信息的获取主要通过口口相传的途径,而随着信息技术的不断发展,这种单调的、闭塞的就业渠道很大程度上导致了不对称的信息传播,使得很多剩余劳动力在转移就业过程中遭遇瓶颈。因此,建设一套针对保护区及其他贫困地区剩余劳动力转移就业的服务体系来提供相对可靠且及时的信息,能够在很大程度上促进剩余劳动力实现充分与有效转移,同时,还能保证可靠信息的传递以及农民工自身的合法权益与人身安全,进而有效推动区域经济实现整体协调发展。

6.4 构建区域劳动力转移模型

自然保护区内剩余劳动力的充分转移与技能提升,是有效保障城镇化建设与“三农”现代化实现的重要基础和前提,因此,设计出有针对性的区域劳动力转移模式是十分必要的。

第一,针对自然保护区内剩余劳动力的转移,适当借鉴“雁阵模式”与“跳跃模式”,一方面能充分推动农业现代化与农村工业化的实现;另一方面又引导剩余劳动力不断脱离农业生产,向第二、第三产业转移。

第二,重视增长极的培养,强化企业集群的推动作用。独立的企业在区域内部要实现其长期可持续发展是有一定困难的,政府应突出强调企业集群的作用,在对剩余劳动力进行转移的过程中,需要深入推动工业化发展新模式在区域内部的应用方式,一方面促进市场发展空间的扩大,另一方面推动剩余劳动力的充分转移与就业,真正实现农民市民化[17]。

第三,强化政府指导与市场调节的充分结合,确定区域发展的产业定位。劳动力的转移与就业、区域劳动市场及劳动环境的规范与有序很大程度上有赖于政府的宏观指导,只有政府从宏观层面把握整个区域的产业定位与市场需求,才能第一时间向剩余劳动力提供准确的就业信息,从而推动更多的剩余劳动力实现就业。

[1]苏冰涛,李松柏.“生态贫民”可持续生计问题研究——以陕南秦巴山区为例[J].中国农业资源与区划,2013,34(5):68-73.

[2]刘殿成.转型期欠发达地区农村劳动力转移模式对策研究——以甘肃省为例[J].人口学刊,2001(4):27-30.

[3]唐茂华.对我国“两栖”劳动力转移模式的理论解释[J].调研世界,2005(10):22-26.

[4]许经勇.转型中我国农业劳动力的两种转移模式——从西方经济学的两种要素配置模型引起的思考[J].经济经纬,2007(4):99-101.

[5]邸加萍,李玉江.农村劳动力转移模式与区域非均衡度比较研究——以山东、河南两省为例[J].西北人口,2008,29(1):7-12.

[6]王新,曹玉玲.农村劳动力非城市化转移模式的再审视[J].经济问题探索,2010(12):102-105.

[7]梁亚敏.梯度模式、跳跃模式与雁阵模式比较研究[J].社会科学研究,2011(2):51-54.

[8]程永宏,高庆昆,张翼,等.改革以来中国贫困指数的测度与分析[J].当代经济研究,2013(6):26-32.

[9]史保金.发达国家农村剩余劳动力转移模式及对我国的启示[J].商业研究,2006(16):105-108.

[10]程建平.中国与日本农村剩余劳动力转移模式比较研究[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2007,40(3):32-35.

[11]谢莉,刘昭云,杨载田,等.休闲农业与中国农村剩余劳动力转移探索[J].地域研究与开发,2009,28(6):114-117.

[12]弗朗索瓦·佩鲁.略论增长极概念[J].经济学译丛,1988(9):112-115.

[13]郝成元,王庆林,朱宗泽,等.基于农户调查的山区劳动力转移特征分析——以修武县西村乡为例[J].地域研究与开发,2010,29(1):29-32.

[14]梁少民,张仲伍,邱士可,等.农村劳动力转移强度及其对农户发展的影响——基于河南省鄢陵县山岗村和刘圪垱村的调查[J].地域研究与开发,2013,32(3):154-157.

[15]李松柏,苏冰涛.“生态贫民”对国家生态保护政策认同度研究——以秦巴山区为例[J].科学经济社会,2012,30(1):5-10.

[16]Sundaravaradarajan K R,Sivakumar O,Jahanmohan K R,et al.Determination of Key Correlates of Agricultural La-bour Migration in Less Resources Endowed Areas of Tamil Nadu[J].Agricultural Economics Research Review,2011,24(1):467-472.

[17]宋富强,郑壮丽,冯德显,等.河南省人口与经济空间集聚特征及优化[J].地域研究与开发,2013,32(6):116-120.